I Quaderni Di Terra Mia 7

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Separations-06-00017-V2.Pdf

separations Article Perfluoroalkyl Substance Assessment in Turin Metropolitan Area and Correlation with Potential Sources of Pollution According to the Water Safety Plan Risk Management Approach Rita Binetti 1,*, Paola Calza 2, Giovanni Costantino 1, Stefania Morgillo 1 and Dimitra Papagiannaki 1,* 1 Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.—Centro Ricerche, Corso Unità d’Italia 235/3, 10127 Torino, Italy; [email protected] (G.C.); [email protected] (S.M.) 2 Università di Torino, Dipartimento di Chimica, Via Pietro Giuria 5, 10125 Torino, Italy; [email protected] * Correspondences: [email protected] (R.B.); [email protected] (D.P.); Tel.: +39-3275642411 (D.P.) Received: 14 December 2018; Accepted: 28 February 2019; Published: 19 March 2019 Abstract: Per and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a huge class of Contaminants of Emerging Concern, well-known to be persistent, bioaccumulative and toxic. They have been detected in different environmental matrices, in wildlife and even in humans, with drinking water being considered as the main exposure route. Therefore, the present study focused on the estimation of PFAS in the Metropolitan Area of Turin, where SMAT (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) is in charge of the management of the water cycle and the development of a tool for supporting “smart” water quality monitoring programs to address emerging pollutants’ assessments using multivariate spatial and statistical analysis tools. A new “green” analytical method was developed and validated in order to determine 16 different PFAS in drinking water with a direct injection to the Ultra High Performance Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry (UHPLC-MS/MS) system and without any pretreatment step. -

Lotti N. 1,2,3,4,5,6 PROGETTO ESECUTIVO Elaborato 1

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE sede legale Via Provinciale, 10 – 10010 Alice Superiore (TO) sede operativa Via Carpineto, 1 – 10080 Vidracco (TO) fax 0124/570212 ;cell 347/0870908Codice fiscale 93028710015 – Partita I.V.A. 08711470016 e-mail: [email protected] PEC: [email protected] www.consorzioforestaledelcanavese.com Lavori realizzati in attuazione della misura 225 – Pagamenti silvoambientali del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte Lotti n. 1,2,3,4,5,6 PROGETTO ESECUTIVO Elaborato 1 RELAZIONE GENERALE CRONOPROGRAMMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE NEI COMUNI DI BROSSO, CANISCHIO, CHIESANUOVA, FORNO CANAVESE, CASTELNUOVO NIGRA, ISSIGLIO, QUASSOLO, RUEGLIO, TRAVERSELLA, VALCHIUSA, VAL DI CHY Progettista: Dott. For. Igor Vigna Reg. Ringhiroglio, 25 10010 Rueglio (TO) Tel. 347 0870908 PEC: [email protected] 2019 - gennaio Premessa Il Presidente del Consorzio Forestale del Canavese, con incarico n.4.2019 del 3 gennaio 2019 ha affidato al Dott. For. Igor Vigna il servizio di responsabile amministrativo, progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione degli “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale nei Comuni di Brosso, Canischio, Chiesanuova, Forno Canavese, Castelnuovo Nigra, Issiglio, Quassolo, Rueglio, Traversella, Valchiusa, Val Di Chy”, lotti 1,2,3,4,5,6. Gli interventi in progetto si inseriscono nell'ambito degli impegni aggiuntivi ai sensi della Misura 225 - Pagamenti silvoambientali per le foreste di protezione del PSR 2007-13 della Regione Piemonte. La finalità principale dei lavori consiste nel garantire adeguato accesso alle superfici boscate con funzione protettiva in gestione al Consorzio Forestale del Canavese. -

Progetto Territoriale Sistema Bibliotecario Di Ivrea E Canavese (To)

Progetto territoriale Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese (To) Referente del progetto : Gabriella Ronchetti – Viviana D’Onofrio Biblioteca Civica di Ivrea 0125/410502 [email protected] Comune coordinatore : Ivrea (To) Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese Centro rete Biblioteca Civica di Ivrea P.zza Ottinetti, 30 – 10015 IVREA Tel. 0125/410309 Fax 0125/45472 Indirizzo e-mail [email protected] Comuni coinvolti: 56 Comuni con le relative biblioteche civiche: Agliè, Albiano, Alice Castello, Banchette, Barbania, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgofranco, Bosconero, Burolo, Caluso, Cascinette d'Ivrea, Caselle Torinese, Castellamonte, Cavaglià, Chiaverano, Ciconio, Ciriè, Colleretto Giacosa, Cossano, Cuorgnè, Favria, Forno Canavese, Ivrea, Lessolo, Locana, Mappano, Mathi, Mazzè, Montalto Dora, Nole, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Pavone Canavese, Piverone, Pont Canavese, Pratiglione, Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese, Rocca C.se, Rondissone, Rueglio, Samone, San Giorgio Canavese, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco Vauda Canavese, Vestignè, Vico Canavese, Villareggia Anno 2018 Un primo sguardo ai nostri volontari Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL: 142 I volontari indicati si occupano ESCLUSIVAMENTE di NpL? Sì No X Se tra i volontari indicati SOLO ALCUNI si occupano 7 esclusivamente di NpL, indicare quanti sono sul totale: Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno del progetto. I volontari che non si occupano esclusivamente di NpL si occupano dell’apertura delle biblioteche durante le letture ad alta voce organizzate a cura del Sistema bibliotecario; talvolta sono i volontari stessi a svolgere le mansioni di lettori per i bambini e le loro famiglie o per gli asili nido e le scuole dell’infanzia. -

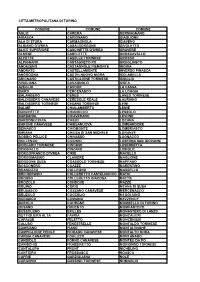

Città Metropolitana Di Torino Comune Comune Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO COMUNE COMUNE COMUNE AGLIÈ CAREMA GERMAGNANO AIRASCA CARIGNANO GIAGLIONE ALA DI STURA CARMAGNOLA GIAVENO ALBIANO D'IVREA CASALBORGONE GIVOLETTO ALICE SUPERIORE CASCINETTE D'IVREA GRAVERE ALMESE CASELETTE GROSCAVALLO ALPETTE CASELLE TORINESE GROSSO ALPIGNANO CASTAGNETO PO GRUGLIASCO ANDEZENO CASTAGNOLE PIEMONTE INGRIA ANDRATE CASTELLAMONTE INVERSO PINASCA ANGROGNA CASTELNUOVO NIGRA ISOLABELLA ARIGNANO CASTIGLIONE TORINESE ISSIGLIO AVIGLIANA CAVAGNOLO IVREA AZEGLIO CAVOUR LA CASSA BAIRO CERCENASCO LA LOGGIA BALANGERO CERES LANZO TORINESE BALDISSERO CANAVESE CERESOLE REALE LAURIANO BALDISSERO TORINESE CESANA TORINESE LEINÌ BALME CHIALAMBERTO LEMIE BANCHETTE CHIANOCCO LESSOLO BARBANIA CHIAVERANO LEVONE BARDONECCHIA CHIERI LOCANA BARONE CANAVESE CHIESANUOVA LOMBARDORE BEINASCO CHIOMONTE LOMBRIASCO BIBIANA CHIUSA DI SAN MICHELE LORANZÈ BOBBIO PELLICE CHIVASSO LUGNACCO BOLLENGO CICONIO LUSERNA SAN GIOVANNI BORGARO TORINESE CINTANO LUSERNETTA BORGIALLO CINZANO LUSIGLIÈ BORGOFRANCO D'IVREA CIRIÈ MACELLO BORGOMASINO CLAVIERE MAGLIONE BORGONE SUSA COASSOLO TORINESE MAPPANO BOSCONERO COAZZE MARENTINO BRANDIZZO COLLEGNO MASSELLO BRICHERASIO COLLERETTO CASTELNUOVO MATHI BROSSO COLLERETTO GIACOSA MATTIE BROZOLO CONDOVE MAZZÈ BRUINO CORIO MEANA DI SUSA BRUSASCO COSSANO CANAVESE MERCENASCO BRUZOLO CUCEGLIO MEUGLIANO BURIASCO CUMIANA MEZZENILE BUROLO CUORGNÈ MOMBELLO DI TORINO BUSANO DRUENTO MOMPANTERO BUSSOLENO EXILLES MONASTERO DI LANZO BUTTIGLIERA ALTA FAVRIA MONCALIERI CAFASSE FELETTO MONCENISIO CALUSO FENESTRELLE MONTALDO -

Norme Di Attuazione / Norme Generali ______

PRGCM Comune di Forno Can.se Norme di Attuazione / Norme Generali ____________________________________________________________________________________________ TITOLO I - NORME GENERALI ART. 1 - Contenuti e finalità della Variante pag. 5 ART. 2 - Elaborati della Variante pag. 6 ART. 3 - Modalità di attuazione del PRG pag. 6 ART. 4 - Condizioni per il rilascio dei permessi di costruire pag. 8 ART. 5 - Contributi di costruzione: corresponsione e scomputo pag. 9 ART. 6 - Destinazioni d'uso pag. 10 ART. 7 - Parametri edilizi e urbanistici e definizioni pag. 11 ART. 8 - Applicazione degli indici urbanistici pag. 12 ART. 9 - Capacità insediativa pag. 13 ART. 10 - Parcheggi privati pag. 13 ART. 11 - Distanze tra fabbricati pag. 15 ART. 12 - Distanze dai confini pag. 15 ART. 13 - Vincoli sopraordinati al PRG pag. 16 ART. 14 - Prescrizioni idro-geologiche pag. 21 ART. 15 - Interventi edilizi pag. 27 ART. 16 - Strutture edilizie pertinenziali pag. 36 ART. 17 - Depositi di materiali all’aperto e serbatoi pag. 38 ART. 18 - Stazioni di servizio e rifornimento di carburanti pag. 39 ART. 19 - Deroghe pag. 39 ART. 20 - Norme in contrasto pag. 39 ART. 20bis – Capacità edificatoria di proprietà comunale pag. 40 TITOLO II - NORME SPECIFICHE DI AREA ART. 21 - Centro storico CS pag. 43 ART. 22 - Centri Storici Minori CM pag. 47 ART. 23 - Aree residenziali di recente formazione RE pag. 51 ART. 24 - Aree residenziali di completamento RC pag. 54 ART. 25 - Aree residenziali di nuovo impianto RN pag. 57 ART. 26 - Area residenziale in corso di attuazione RT pag. 59 ART. 27 - Insediamenti produttivi in area urbana da trasformare PT pag. 60 ART. 28 - Aree per impianti produttivi esistenti confermati PE pag. -

Uffici Locali Dell'agenzia Delle Entrate E Competenza

TORINO Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: Direzione Provinciale I di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di MONCALIERI , PINEROLO , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 1 , TORINO 3 Direzione Provinciale II di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CHIVASSO , CIRIE' , CUORGNE' , IVREA , RIVOLI , SUSA , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 2 , TORINO 4 La visualizzazione della mappa dell'ufficio richiede il supporto del linguaggio Javascript. Direzione Provinciale I di TORINO Comune: TORINO Indirizzo: CORSO BOLZANO, 30 CAP: 10121 Telefono: 01119469111 Fax: 01119469272 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice Ufficio: T7D Competenza territoriale: Circoscrizioni di Torino: 1, 2, 3, 8, 9, 10. Comuni: Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto, -

Episodio Di Forno Canavese, 09.12.1943 I.STORIA

Episodio di Forno Canavese, 09.12.1943 Compilatore: Barbara Berruti I.STORIA Località Comune Provincia Regione Forno Canavese Torino Piemonte Data iniziale: 09.12.1943 Data finale: Vittime decedute: Totale U Bam Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ig bini zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i n (0- 16) 55) 55) 11) 55) 55) 11) 18 18 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati 18 Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani Indefinito Elenco delle vittime decedute Bottoni Sergio, partigiano Canella Francesco nato il 24.03.1922 a Torino partigiano 4 Div Garibaldi Cerisio Tommaso, Tommaso, nato l’8.06.1924 a Torre Pellice partigiano 4 Div Garibaldi Crectoria Pietro partigiano Della Torre Visconte Ermanno, Ermanno, nato il 31.10.1908 a Torino partigiano Btg Monzani 4 Div Garibaldi Di Nardi, partigiano Fracchia Elio nato il 16.06.1925 a Fubine partigiano 4 Div Garibaldi Franco Osvaldo nato il 10.07.1914 in Cile partigiano 4 Div Garibaldi Giaj Argata Antonio nato il 17.08.1924 a Torino partigiano Brg Moro Garibaldi Grassa Bartolomeo nato a Rivara Torino partigiano 4 Div Garibaldi Ignoto Marino Nicolo' nato a Palermo partigiano 4 Div Garibaldi Milana Leopoldo nato il 01.11.1922 a Olevano di Lomellina partigiano 18 Brg Garibaldi Morandi Camillo nato il 17.07.1923 a Casale Monferrato partigiano 2 Div Garibaldi Obert Domenico nato il 26.06.1906 a Forno Canavese partigiano 4 Div Garibaldi Russel Donald partigiano Tasic Times partigiano Toro Mario nato il 05.08.1916 a Palagonia partigiano 4 Div Garibaldi Altre note sulle vittime: Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio: Descrizione sintetica (max. -

Fascicolo CANAVESE

Agosto2011 P I A N O T E R R I T O R I A L E D I C O O R D I N A M E N T O P R O V I N C I A L E Variante al PTC1 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 56/77 e s.m.i., secondo le procedure di procedure le secondo s.m.i., 56/77e n. regionale legge della 10 dell'art. sensi ai PTC1 al Variante Approvata dal Consiglio della Regione Piemonte con deliberazione n. 121-29759 21/07/2011deln. e deliberazione con Piemonte Regione della Consiglio dal Approvata AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL Adottata dal Consiglio della Provincia di Torino con deliberazione n. 2681720/07/2010 del n. deliberazione con diTorino Provincia della Consiglio dal Adottata PIANO TERRITORIALE DI PIANO TERRITORIALE DI ALLEGATO 2 – QUADERNO ALLEGATO 2 – QUADERNO ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI Direttore Area Direttoreterritorio, Area trasporti e civile protezione PRODUTTIVI DI RILEVANZA PRODUTTIVI DI RILEVANZA Coordinatore del progetto e responsabile del procedimento: del responsabile e progetto del Coordinatore COORDINAMENTO COORDINAMENTO PROGETTO DEFINITIVO SOVRACOMUNALE SOVRACOMUNALE PROVINCIALE PROVINCIALE pubblicato sul BUR n. 32 del 11/08/2011del32 n. BUR sul pubblicato CANAVESE CANAVESE Antonio SAITTA Antonio Presidente: cui all'art. 7 all'art. cui - Foietta Paolo REVISIONE GENERALE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE IN PROVINCIA DI TORINO PROVINCIA INDUSTRIALE 2020 AMBITO CANAVESE REVISIONE GENERALE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PROVINCIA INDUSTRIALE 2020 - CANAVESE TAV. 0 ANALISI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE IN PROVINCIA DI TORINO INDICE ELABORATI DICEMBRE 2009 INDICE ELABORATI AMBITO CANAVESE Tavola 0 Indice elaborati p. -

Studio Di Impatto Acustico Delle Infrastrutture Di Trasporto Stradale Gestite Dalla Provincia Di Torino

STUDIO DI IMPATTO ACUSTICO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE GESTITE DALLA PROVINCIA DI TORINO Relazione Descrittiva Giugno 2006 Studio di Impatto Acustico delle infrastrutture di trasporto stradale gestite dalla Provincia di Torino Relazione Descrittiva Responsabili del progetto A.R.P.A. Piemonte Provincia di Torino Dott. Enrico GARROU Dott. Francesco PAVONE Coordinamento progettuale A.R.P.A. Piemonte Provincia di Torino Dott. Jacopo FOGOLA Dott. Riccardo GIOVINETTO Realizzazione A.R.P.A. Piemonte Provincia di Torino Dott. Stefano MASERA Dott. Nicola VOZZA Dott. Daniele GRASSO Dott.ssa Francesca GAZZANI Dott. Ing. Tiziano GUIDETTO 2 Studio di Impatto Acustico delle infrastrutture di trasporto stradale gestite dalla Provincia di Torino Relazione Descrittiva INDICE 1 ASPETTI GENERALI ...................................................... 4 1.1 Premessa.......................................................... 4 1.2 Finalità e obiettivi dello Studio di Impatto Acustico ............. 4 1.3 Relazione con il Piano di Risanamento Acustico .................... 4 1.4 Tempi e flusso progettuale........................................ 6 2 METODOLOGIA OPERATIVA ................................................. 7 2.1 Premessa.......................................................... 7 2.2 Limiti acustici di riferimento.................................... 7 2.3 Criteri di analisi................................................ 8 2.4 Fasi operative.................................................... 9 3 FASE 1: ANALISI DEI DATI STORICI DI -

Graduatoria Provvisoria Ai Sensi Dell’Art

Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Sociale presso AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE BANDO DI CONCORSO EMESSO IN DATA 30 MAGGIO 2016 DAL COMUNE DI FAVRIA _________________________________________________________________ La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Sociale, costituita a norma del disposto dell’art. 7 della Legge Regionale 17/2/2010 n° 3, visto il bando di concorso emesso in data 30 maggio 2016 dal Comune di Favria per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Sociale disponibili nel Comune di Favria, fatti salvi gli alloggi riservati per le situazioni di emergenza abitativa, preso atto che al bando in questione possono concorrere coloro che risiedono o che prestano attività lavorativa da almeno tre anni nei Comuni di Alpette, Bosconero, Busano, Canischio, Ceresole Reale, Ciconio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Lusigliè, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Ronco Canavese, Salassa, San Colombano Belmonte, San Ponso, Sparone, Valperga, Valprato Soana (ambito territoriale n°16), ha provveduto – in base agli elementi risultanti dalle domande inoltrate – a formulare la graduatoria provvisoria ai sensi dell’art. 5 del relativo regolamento attuativo regionale. I nominativi dei concorrenti sono riportati per ordine decrescente di punteggio, ed in ordine alfabetico. In calce alla graduatoria sono riportati i nominativi dei partecipanti che in base alle dichiarazioni ed alla documentazione allegata alla domanda non risultano essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della Legge Regionale 17/2/2010 n° 3 e che, pertanto, sono stati dichiarati esclusi. In applicazione del D.Lgs 196/2003, la presente graduatoria riporta il punteggio totale conseguito senza l’indicazione dei punteggi parziali e delle motivazioni della esclusione. -

Dipartimenti Di Prevenzione Delle ASL Della Regione Piemonte Ambito Territoriale (Comuni)

Dipartimenti di prevenzione delle ASL della Regione Piemonte Ambito territoriale (comuni) 1 ASL Ambito territoriale ASL Città di Torino Torino Almese, Avigliana, Bardonecchia, Beinasco, Borgone Susa, Bruino, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Grugliasco, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Orbassano, Oulx, Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sangano, Sant’ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villarbasse, Volvera, Alpignano, Druento, ASL TO3 Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale, Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte. Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle Torinese, -

Official Journal C 435 of the European Union

Official Journal C 435 of the European Union Volume 61 English edition Information and Notices 3 December 2018 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2018/C 435/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9125 — Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe) (1) 1 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES Council 2018/C 435/02 Notice for the attention of a person subject to the restrictive measures provided for in Council Decision 2014/119/CFSP and in Council Regulation (EU) No 208/2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine ........................ 2 2018/C 435/03 Notice for the attention of the data subjects to whom the restrictive measures provided for in Council Regulation (EU) No 208/2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine apply ..................................................................... 3 European Commission 2018/C 435/04 Euro exchange rates .............................................................................................................. 4 EN (1) Text with EEA relevance. 2018/C 435/05 Commission Implementing Decision of 21 November 2018 on the publication in the Official Journal of the European Union of the application for registration of a geographical indication in the spirit drinks sector referred to in Article 17 of Regulation