SCEA DOMAINE DE HAUTENEUVE Dossier De Demande D'autorisation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

AP-Restriction-Coges

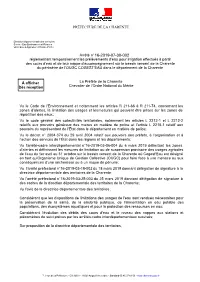

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE Direction départementale des territoires Service Eau-Environnement-Risques Unité Eau & Agriculture-Chasse-Pêche Arrêté n° réglementant temporairement les prélèvements d'eau pour irrigation effectués à partir des cours d'eau et de leur nappe d'accompagnement sur le bassin versant de la Charente du périmètre de l'OUGC COGEST'EAU dans le département de la Charente À afficher La Préfète de la Charente Dès réception Chevalier de l’Ordre National du Mérite Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles R 211-66 à R 211-74, concernant les zones d’alertes, la limitation des usages et les mesures qui peuvent être prises sur les zones de répartition des eaux ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2 relatifs aux pouvoirs généraux des maires en matière de police et l’article L 2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l'État dans le département en matière de police ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; Vu l'arrêté-cadre interdépartemental n°16-2019-03-06-004 du 6 mars 2019 délimitant les zones d’alertes et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages agricoles de l’eau du 1er avril au 31 octobre sur le bassin versant de la Charente où Cogest'Eau est désigné en tant qu'Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) pour faire face à une menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou à un risque -

Département De La Charente

Département de la République Française Charente COMMUNE DE BELLEVIGNE Nombre de membres Séance du 07 septembre 2020 en exercice: 19 L'an deux mille vingt et le sept septembre l'assemblée régulièrement convoquée le 07 septembre 2020, s'est réunie sous la présidence de Présents : 14 Sont présents: Alain BOUREAU, Didier GRENIER, Anne-Marie GRUET, Monique MARTINOT, Isabelle MEUNIER, Martine PIERRE, Alain DERET, Votants: 16 Rose-Lyne BREDON, Gaëlle ARNAUD, Christelle MECHAIN, Laure MORLET, Enrick BOIDRON, Viviane RIPPE, Michel DUBUISSON Représentés: Jean-François MAURANGE par Michel DUBUISSON, Claudette PATRIS par Martine PIERRE Excuses: Xavier DAUDIN Absents: Christian BROIS, Yann GRANDVEAU Secrétaire de séance: Martine PIERRE Le compte rendu de la séance du 10 juillet 2020 est validé à l'unanimité. Objet: CONSEIL MUNICIPAL - Délégations de pouvoir au Maire - Modification de la délibération n° DE_2020_039BIS - DE_2020_068 Madame le maire indique que, conformément à l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut lui déléguer certaines attributions dans le but d’assurer une simplification et une meilleure efficacité dans la gestion des affaires de la Commune. Elle précise : que les décisions prises en vertu de cet article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ; que le maire doit rendre compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation que le conseil municipal peut toujours mettre fin à -

Syndicat Depatemental D'electricite

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS n° 2017093CS0113 Comité Syndical du 3 avril 2017 Date de convocation : 23 mars 2017 Date d’affichage : 3 avril 2017 OBJET : Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) : Régimes applicables à la Commune nouvelle de Montmoreau, à la Commune nouvelle d’Aunac sur Charente, à la Commune nouvelle de Bellevigne et à la Commune nouvelle du Coteaux du Blanzacais - Modification de la liste mentionnée dans la délibération n°2015180CS0203 du 29 juin 2015. L’an deux mille dix-sept, le trois du mois d’avril à 9 heures 00, le Comité Syndical s’est réuni à l’amphithéâtre du Crédit Agricole, rue d’Epagnac à Soyaux, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel BOLVIN, Président. Secrétaire : Madame Sylviane BUTON. Nombre total de délégués : .....................…..........…………………………………......…… 81 Quorum : ………………….……………………………..……………………………….…. 41 Nombre de délégués présents au moment du vote : ……………………………...…………. 51 Nombre de procurations au moment du vote : ..……………………………………….……. 6 Le Président expose : - Que par délibération n°2015180CS0203 du 29 juin 2015, le Comité Syndical a fixé les modalités de perception et d’actualisation pour l’année 2016 et suivantes de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). - Que cette délibération fixait également la liste des Communes concernées. Délibération Comité Syndical n°2017093CS0113 - Que la création de communes nouvelles nécessite d’adapter cette délibération à ces nouvelles personnes juridiques. - Que les dispositions prévues à l’article L.5212-24 du CGCT, relatif à la perception de la TCFE par les Syndicats qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE), sont applicables aux Communes nouvelles en l’absence de dispositions particulières prises par le législateur. -

Liste Communes Zone À Enjeu Eau.Xlsx

Liste des communes en zone à enjeux eaux pour l'appel à projet structure collective HVE dépt insee nom 16 16005 Aigre 16 16008 Ambérac 16 16010 Ambleville 16 16012 Angeac-Champagne 16 16013 Angeac-Charente 16 16014 Angeduc 16 16015 Angoulême 16 16018 Ars 16 16023 Aunac-sur-Charente 16 16024 Aussac-Vadalle 16 16025 Baignes-Sainte-Radegonde 16 16027 Barbezières 16 16028 Barbezieux-Saint-Hilaire 16 16031 Barro 16 16032 Bassac 16 16036 Bécheresse 16 16040 Berneuil 16 16041 Bessac 16 16042 Bessé 16 16046 Coteaux-du-Blanzacais 16 16056 Bourg-Charente 16 16058 Boutiers-Saint-Trojan 16 16059 Brettes 16 16060 Bréville 16 16072 Chadurie 16 16075 Champagne-Vigny 16 16077 Champmillon 16 16083 Charmé 16 16088 Chassors 16 16089 Châteaubernard 16 16090 Châteauneuf-sur-Charente 16 16095 Chenon 16 16097 Cherves-Richemont 16 16099 Chillac 16 16102 Cognac 16 16104 Condac 16 16105 Condéon 16 16109 Courbillac 16 16110 Courcôme 16 16113 La Couronne 16 16116 Criteuil-la-Magdeleine 16 16118 Deviat 16 16122 Ébréon 16 16123 Échallat 16 16127 Empuré 16 16136 La Faye 16 16139 Fleurac 16 16141 Fontenille 16 16142 La Forêt-de-Tessé 16 16144 Fouqueure 16 16145 Foussignac 16 16150 Gensac-la-Pallue 16 16151 Genté 16 16152 Gimeux 16 16153 Mainxe-Gondeville 16 16154 Gond-Pontouvre 16 16155 Les Gours 16 16165 Houlette 16 16166 L'Isle-d'Espagnac 16 16167 Jarnac 16 16169 Javrezac 16 16174 Julienne 16 16175 Val des Vignes 16 16176 Lachaise 16 16177 Ladiville 16 16178 Lagarde-sur-le-Né 16 16184 Lichères 16 16186 Lignières-Sonneville 16 16190 Longré 16 16191 Lonnes 16 16193 Louzac-Saint-André -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°16-2020-054

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°16-2020-054 CHARENTE PUBLIÉ LE 17 JUILLET 2020 1 Sommaire Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 16-2020-07-06-005 - Arrêté portant modification de l'arrêté préfectoral du 23/11/2017 portant agrément de la liste des médecins généralistes et spécialistes de la Charente (7 pages) Page 3 Direction départementale des Territoires 16-2020-07-15-004 - Arrêté portant nomination des délégués territoriaux adjoints de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en Charente (1 page) Page 11 Direction Départementale des Territoires de la Charente 16-2020-07-17-001 - Restriction usages de l'eau : Périmètre Isle-Dronne - 20200717 (6 pages) Page 13 Direction des territoires 16-2020-07-16-003 - Arrêté modifiant l'arrêté réglementaire relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Charente (2 pages) Page 20 Préfecture 16-2020-07-16-002 - Arrêté modifiant la décision institutive du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Aunac (4 pages) Page 23 16-2020-07-09-006 - Arrêté portant convocation de l'assemblée électorale de la commune de Saint-Brice pour l'élection complémentaire de cinq membres du conseil municipal (3 pages) Page 28 16-2020-07-16-001 - Arrêté relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et la pollutions des sols dans le département de la Charente (16 pages) Page 32 16-2020-07-17-002 - Tableau liste électorale 2020 avec arrêté (35 pages) Page -

Assainissement Collectif

LOGO COLLECTIVITE RAPPORT ANNUEL PRIX & QUALITE DU SERVICE PUBLIC Assainissement collectif GRAND COGNAC Exercice 2019 Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'assainissement collectif pour l'exercice 2019 présenté conformément à l’article L.2224 5 du code général des collectivités territoriales. Document établi par Sommaire PRIX & QUALITE 0 DU SERVICE PUBLIC 0 Caractérisation technique du service 3 Présentation du territoire desservi 3 Cadre contractuel 4 Les contrats 4 Les avenants 5 Prestations assurées dans le cadre du service 5 Nombre d’abonnés et population desservie 6 Volumes facturés 10 Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 13 Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert 14 Ouvrages d’épuration des eaux usées 16 Boues et sous-produits de l’épuration (D203.0) 18 Tarification de l’assainissement et recettes du service 20 Modalités de tarification 20 Fixation des tarifs en vigueur 20 Tarifs domestiques 20 Facture d’assainissement type 33 Recettes 42 Indicateurs de performance 50 Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) 50 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) 51 Conformités : collecte des effluents (P203.3), équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3), performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 54 Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel (P254.3) 57 Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation -

C99 Official Journal

Official Journal C 99 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 26 March 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73) (1) . 1 2020/C 99/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV) (1) . 2 2020/C 99/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) (1) . 3 2020/C 99/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) (1) . 4 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 99/05 Euro exchange rates — 25 March 2020 . 5 2020/C 99/06 Summary of European Commission Decisions on authorisations for the placing on the market for the use and/or for use of substances listed in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Published pursuant to Article 64(9) of Regulation (EC) No 1907/2006) (1) . 6 EN (1) Text with EEA relevance. V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2020/C 99/07 Prior notification of a concentration (Case M.9769 — VW Group/Munich RE Group/JV) Candidate case for simplified procedure (1) . 7 OTHER ACTS European Commission 2020/C 99/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 . -

Representations Exterieures - Annees 2017-2018

REPRESENTATIONS EXTERIEURES - ANNEES 2017-2018 Organismes Nombre de représentants Titulaires Suppléants Délibération Syndicats Charente Eaux 1 titulaire - 1 suppléant VILLEGER Mickaël Bernard DUPONT D2017_30 MARTAUD Annick-Franck BRIAND Pierre-Yves SMAGVC 3 titutaires - 3 suppléants LEVESQUE Jean-Louis RABY François D2017_32 JOUSSON Lilian FAURIE Gérard DECOODT Christian GUINDET Claude LACROIX Nathalie MARCEAU Bernard CLAVURIER Simon NADEAU Chantal BELLE Pascale FAURIE Gérard PETIT Dominique RABY François DUFRONT Christian BRIAULT Rémy HILLAIRET Chantal MERCIER Dominique GIRARD Laurence CHOLLET Alain DUPONT Bernard BARRAUD André D2017_34 CALITOM 18 titulaires - 18 suppléants D2018_242 MARTAUD Annick-Franck HEROUARD Jean-François GESSE Philippe AGOSTINHO FERREIRA Marilyne DESAFIT Michel DESLIAS Jacques LAURICHESSE Colette GAYOUX Gérard VIAN Marie-Jeanne LACOMBE Jean-Marc MAUZE Bernard MICHENAUD Anne-Marie LEVESQUE Jean-Louis TOURNADRE Hélène CHAGNAUD David SOUCHAUD Dominique NOUVEAU Jean-Marie ROY Christophe BRIAUD Rémy (Salles d'Angles) YOU Christophe (Salles d'Angles) GAY Bruno (Gimeux) RAYRAT Dominique (Gimeux) MOREAU Jean-Claude (Juillac-le-Coq) BRUNETEAU Pascal (Angeac-Champagne) GUIBERT Alain (Merpins) CHATENET Alain (Merpins) AMIAUD Michel (Ars) BEAUDUIN Frédéric (Ars) RAMBEAU Gilbert (St-Fort-sur-le-Né) RABY Christian (Lignières) MAURANGE Jean-François (Bellevigne) MEUNIER Isabelle (Bellevigne) VALTAUD Christian (Genté) GAYOUX Gérard (Bonneuil) GEMAPI 17 titulaires - 17 suppléants PETIT Dominique (Châteaubernard) DOUBLET Jean-Pierre -

Recueil Des Actes Administratifs N°16-2020-046

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°16-2020-046 CHARENTE PUBLIÉ LE 11 JUIN 2020 1 Sommaire Direction départementale des Finances Publiques 16-2020-06-04-004 - Horaires d'ouverture centre des finances publiques de Ruffec_MàJ 01072020 (1 page) Page 3 16-2020-06-04-003 - Horaires d'ouverture Trésorerie de Chalais_MàJ 01072020 (1 page) Page 5 Direction Départementale des Territoires de la Charente 16-2020-06-08-001 - Arrêté 08-06-2020 navigation fleuve Charente (4 pages) Page 7 16-2020-06-05-004 - Gestion étiage : Restrictions irrigation périmètre OUGC Cogesteau - 20200605 (8 pages) Page 12 Préfecture 16-2020-06-10-001 - Arrêté donnant délégation de signature à Madame Solenne BLONDIAUX, directrice des ressources humaines et des moyens de la préfecture de la Charente et préfiguratrice du secrétariat général commun de la Charente (2 pages) Page 21 16-2020-06-08-002 - Arrêté mettant fin à la réquisition de Madame Catherine COMTE, Infirmière retraitée (2 pages) Page 24 16-2020-06-09-002 - Arrêté modifiant l'arrêté n° 16 2019 10 15 001, prenant acte du départ de madame Charlotte MOKRARA CHARPENTIER (1 page) Page 27 16-2020-06-09-004 - Arrêté portant habilitation de la SARL COGEM à établir des certificats de conformité (1 page) Page 29 16-2020-06-09-003 - Arrêté portant habilitation de la société CEDACOM SUD à réaliser des études d'impact (1 page) Page 31 16-2020-06-09-001 - Arrêté préfectoral fixant le montant de base de l'Indemnité Représentative de Logement (IRL) due aux instituteurs non logés pour l'année civile 2019 (2 pages) Page 33 16-2020-05-27-003 -

Carte Parcs Et Jardins De Poitou-Charentes

Autres parcs et jardins de Poitou-Charentes 25 - Le jardin où l’on s’attarde (4 000 m²) 29 - Jardins du gué (4 ha) 33 - Parc Métayer de la SH 79 (3 500 m²) 37 - Le mas du pré (3 000 m²) 41 - Jardin du Bayou et ripisylve (4 ha) • Adr : lieu-dit le Gué de Flais, 79390 Lhoumois- Jardin du Musée Ernest Cognacq 17410 Saint-Martin-de-Ré (A3) • Adr : 5 chemin de la Chapelle, 17600 Saint-Romain- • Adr : 37 quai Maurice Métayer, 79000 Niort Contact : 05 49 69 88 52 / [email protected] / • Adr : 15 rue du Pré de la Loge, 86410 VERRIERES Jardin du Roseau 17700 Saint-Pierre-d’Amilly (B3) de-Benet • Contact : 05 49 04 58 82 / [email protected] / sh79. • Adr : Route de Passelourdain, 86280 Saint-Benoit www.jardinsdugue.fr • Contact : 06 03 35 11 97 / [email protected] Conservatoire du Begonia 17300 Rochefort (B4) • Contact : 06 02 33 48 08 / [email protected] jimdofree.com • Contact : 05 49 37 44 00 (Mairie) • Tarif : adultes : 6 €, de 7 à 14 ans : 3 €, - 7 ans : gratuit • Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants Jardin de type médiéval 17200 Saint-Sulpice-de-Royan (B5) • Tarif : 6 € • Tarif : gratuit • Tarif : gratuit • Ouverture : RVJ + JEP + du 1er avril au 31 octobre, • Ouverture : RVJ + autres périodes uniquement sur Passion Jardin 17460 Rioux (B5) • Ouverture : de mai à octobre, uniquement sur • Ouverture : RVJ + autres périodes uniquement sur • Ouverture : RVJ + tous les jours tous les jours sauf le lundi, de 9h à 18h rendez-vous Jardin du Riollet 17600 Le Chay (B5) rendez-vous rendez-vous Jardin de Cistus 79150 Argentonnay (C1) Au coeur de la magnifique vallée du Thouet, directement au bord de la Les sources d’inspiration, utilisées par petites touches, apportent une di- Bienvenue au Jardin du Bayou, luxuriant, exubérant. -

Locale D'evaluation Des Charges Transferees

LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES Rapport global Réunion du 12 juin 2019 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5216-5 et L.5211- 18 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C ; Vu la délibération 2017-64 du 23 février 2017 relative à la création et à la composition de la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT) ; Vu la délibération n°2018-184 du 28 juin 2018 relative à la définition de l’intérêt communautaire des compétences obligatoires et optionnelles ; Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2018 modifiant la décision institutive de Grand Cognac. Considérant ce qui suit : Lors de chaque transfert de charges, la CLECT remet, dans un délai de 9 mois suivant le transfert ou la restitution de compétences, un rapport d’évaluation relatif à ce transfert. L’attribution de compensation est révisée à chaque transfert de charges au regard de l’évaluation remise par la CLECT. L’harmonisation des compétences et la redéfinition des intérêts communautaires de Grand Cognac impliquent donc que la CLECT se prononce sur l’évaluation des charges qui découle de ces évolutions. L’ensemble des annexes jointes présente chaque évolution et ses conséquences. Il est précisé que, en accord avec les communes concernées, les ALSH de Cherves- Richemont et Merpins seront traités en septembre compte-tenu de leur mode gestion (convention de gestion), ainsi que la base de loisirs d’Angeac-Champagne. 1 SOMMAIRE Annexe 1 : écoles ............................................................................................................................. 3 Annexe 2 : Multiples ruraux et logements attachés et marché couvert de Jarnac .............. -

Compte-Rendu Des Ateliers Scot Dans Le Cadre De L'élaboration Du PADD

SCoT de la région de Cognac Compte-rendu des ateliers SCoT dans le cadre de l’élaboration du PADD. 1 SCoT de la région de Cognac 2 SCoT de la région de Cognac Dans le cadre de l’élaboration du SCoT de la région de Cognac, les élus se sont réunis lors de 4 ateliers afin de débattre sur le projet d’aménagement et de développement durable du SCoT de la région de Cognac. Les ateliers se sont déroulés à la salle de l’Orangerie à Jarnac, les 20 avril, 04 et 09 mai et 20 juin 2017. Étaient présents : Alain RIFFAUD, Président du SCoT de la région de Cognac et Maire de Cherves- Richemont ; Michel GOURINCHAS, Président de Grand Cognac et Maire de Cognac ; Véronique MARENDAT, Vice-Présidente de Grand Cognac et Maire de Segonzac ; Jean-Paul ZUCCHI, Vice-Président de Grand Cognac ; Christian VIGNAUD, Président de la communauté de communes du Rouillacais ; Christian DUFRONT, Maire d’Angeac-Charente ; Hélène TOURNARDRE, Maire d’Ars ; Philippe ROY, adjoint au Maire d’Ars ; Chantal HILLAIRET, Maire de Bellevigne ; Nathalie DAUNAS, adjointe au Maire de Chassors ; Pierre-Yves BRIAND, Vice-Président de Grand Cognac et Maire de Châteaubernard ; Jean-Louis LEVESQUE, Maire de Châteauneuf-sur-Charente ; Patrick SEDLACEK, adjoint au Maire de Cognac ; Alain GERMAIN, adjoint au Maire de Douzat ; Bernard MAUZÉ, Maire de Gensac-la- Pallue ; François RAUD, Vice-Président de Grand Cognac et adjoint au Maire de Genté ; Chantal NADEAU, Vice- Présidente de Grand Cognac et Maire de Gimeux ; Yves MORVAN, adjoint au Maire de Gimeux ; Patrick GODICHAUD, adjoint au Maire de