Comune Di Preone

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Forgaria Nel Friuli

ARCHIVIO DELLA PARROCCHIA DI S. LORENZO M. FORGARIA NEL FRIULI INVENTARIO a cura di Enrica Capitanio 2016 SOMMARIO La pieve di San Lorenzo martire ........................................................................ 3 L’archivio ........................................................................................................ 4 Bibliografia ...................................................................................................... 6 Fonti normative ................................................................................................ 7 Fonti archivistiche ............................................................................................ 7 Struttura dell’archivio ....................................................................................... 7 INVENTARIO ................................................................................................ 10 Fondo della parrocchia di San Lorenzo martire ................................................. 11 Fondo dei camerari ....................................................................................... 101 Fondo della Fabbriceria ................................................................................ 112 Fondo della Confraternita del Ss. Sacramento ................................................. 122 Fondo del Comune antico e moderno .............................................................. 125 Fondo della famiglia Missio .......................................................................... 128 Fondo della famiglia -

SMALL Tour in Friuli Venezia Giulia

SMALL tour in friuli venezia giulia Day 1 | Venezia 10.30am - 5.30pm Short and intense tour starting from St. Erasmus (the garden of Venice), as readable model of the formation process of agricultural and of settlement land, where you can see the formation of the settlement (rural and urban) and of the territory: the island, full of linear watery basins (fish ponds, dug up to obtain fill soil, where the fish is bred or kept alive), lined with banks and lapped by waterways. Moving then to Murano (the island of glass) which has Sant’Erasmo both mature settlement forms, extremely dense (compact textures with the characteristic bipolar amphibious water-land system, developed in depth, even up to more than one hundred meters, for the production needs of the rolling of glass cane beads), and recent low density settlement forms and even soils of more recent, controversial, colonization. Un unusual visit to understand the essence itself of the lagoonal city and to bring back home an unforgettable memory. Unique chaperon: Guido Masè, architect Murano and former professor at IUAV of Venice, expert of the ecomuseum world and member of the Technical Committee of Friuli Venezia Giulia ecomuseums. Hour of freedom for lunch and shopping city transport costs € 30.00 per person 6.00pm departure for Maniago Venezia Santa Lucia - Sacile | regionale veloce 2462 departure 6.04pm | arrival in Sacile 7.06pm Sacile - Maniago | Autobus TS414 cdoespta orftu trhee 7tr.1a4ipnm jo u| ranrreivya €l 9in,5 0 Maniago 8.17pm San Marco Day 1 | Ecomuseo Lis Aganis 8.30pm arrival in Maniago Overnight stay in one of the city hotels http://www.albergomontenegro.net http://www.leondoromaniago.com ahvttepr:a/g/we cwoswts. -

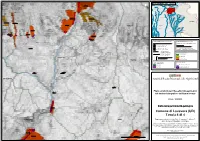

Comune Di Lusevera (UD) Tavola 4 Di 4

!< !< !< !< !< !< !< !< !< !< !< .! INAmQpezUzo ADRAM.!ENTO DEL.!LA TA.!VOLA Tolmezzo Moggio UdineseChiusaforte 0300510300A .! 0302041600 Cavazzo Carnico !< ± 1 2 0300510600 !< .! .!Gemona del Friuli !< Trasaghis .! 3 Lusevera 0302042500 !< 4 0302042400 .! !< Travesio .! Attimis 0302041300 .! !< !< .! Pulfero 0300510500 San Daniele del Friuli !<0300510500-CR 0300512300-CR .! .! 0302041500 Spilimbergo !< Povoletto .! !< 0302121700 Cividale del Friuli SLOVENIA 0302040000 !< !< .! 0302042400-CR !< UDINE 0302042500-CR 0302040100 0302039800 0302041200 !< !< 0300510200 !< 0300512300 .! !< 0300510600 !< Sedegliano 0302041400 0302039900 0302066800 0302121603 !< !< !< !< 0302040300 .! !< .! Codroipo San Giovanni al Natisone 0302040400 !< 0302040500 0302041000 0302058900 !< .! 0302040700 GORIZIA 0300510200 !< !< !<0300510400 0302127100 0302042900 !< .! 03020409000302041100 03020!<40200 !< !< !< !< 2 Palmanova .! 0302039600 Gradisca d'Isonzo !< 0302040800 !< 0302040600 0302039600 0302042900 !< !< 0302042600 !< !< 0300510400A .! .!Latisana San Canzian d'Isonzo 0302127300 0302121601 !< !< !< 0300510400 !< 0302127200 PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO P.A.I. ZONE DI ATTENZIONE GEOLOGICA !< !< Perimetrazione e classi di pericolosità geologica QUADRO CONOSCITIVO COMPLEMENTARE AL P.A.I. P1 - Pericolosità geologica moderata Banca dati I.F.F.I. - P2 - Pericolosità geologica media Inventario dei fenomeni franosi in Italia 0302350700 0302!<350700 P3 - Pericolosità geologica elevata !< Localizzazione dissesto franoso non delimitato P4 - Pericolosità geologica molto -

Illustrazione Sintetica Del Piano Di Gestione

1 Inquadramento territoriale e amministrativo ................................................................................................................... 3 2 Principali caratteristiche morfologiche e insediative .................................................................................................... 5 2.1 Caratteristiche morfologiche ........................................................................................................................................... 5 2.2 Caratteristiche insediative ................................................................................................................................................ 5 2.3 Foreste e gestione forestale ............................................................................................................................................ 5 2.4. Agricoltura di montagna e alpicoltura ........................................................................................................................ 7 3 Gli habitat e le specie si interesse comunitario ............................................................................................................... 9 3.1 Gli habitat di interesse comunitario ............................................................................................................................. 9 3.2 La flora di interesse comunitario e le altre specie rilevanti ............................................................................... 9 3.3 La fauna di interesse comunitario ............................................................................................................................. -

SOCCHIEVE Commissione Per L'accertamento Dei Requisiti Soggettivi

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale dell’Alto Friuli 33028 Tolmezzo, Via Matteotti, 7 - Tel. 0433 40865 – Fax 0433 2702 e-mail: [email protected] - pec: [email protected] - web: altofriuli.aterfvg.it Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 21, comma 6, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 BANDO DI CONCORSO N. 3 / 2019 del 19 giugno 2019 per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata siti nel Comune o nei Comuni di AMPEZZO - FORNI DI SOPRA - FORNI DI SOTTO - PREONE - SOCCHIEVE GRADUATORIA PROVVISORIA La presente graduatoria è resa pubblica mediante affissione, per trenta giorni consecutivi, nella sede dell’ATER, in luogo aperto al pubblico, all’albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale del Comune o dei Comuni nei cui territori hanno sede gli alloggi oggetto del bando, nei siti web istituzionali della Regione, dell’ATER e dei Comuni medesimi. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di detto termine, i titolari delle domande possono presentare osservazioni in merito al posizionamento o all’eventuale esclusione della propria domanda alla Commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati a fronte del bando. Non sono valutabili ai fini della rivalutazione della domanda, i documenti e i certificati che gli stessi avrebbero potuto o dovuto presentare nel termine di scadenza del bando di concorso. I termini minimi di pubblicazione previsti ai fini di legittimità sono esclusivamente quelli risultanti dal sito internet dell’ATER. A parità di punteggio, le domande sono state inserite in graduatoria in ordine alfabetico. -

Second Report Submitted by Italy Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities

Strasbourg, 14 May 2004 ACFC/SR/II(2004)006 SECOND REPORT SUBMITTED BY ITALY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (received on 14 May 2004) MINISTRY OF THE INTERIOR DEPARTMENT FOR CIVIL LIBERTIES AND IMMIGRATION CENTRAL DIRECTORATE FOR CIVIL RIGHTS, CITIZENSHIP AND MINORITIES HISTORICAL AND NEW MINORITIES UNIT FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES II IMPLEMENTATION REPORT - Rome, February 2004 – 2 Table of contents Foreword p.4 Introduction – Part I p.6 Sections referring to the specific requests p.8 - Part II p.9 - Questionnaire - Part III p.10 Projects originating from Law No. 482/99 p.12 Monitoring p.14 Appropriately identified territorial areas p.16 List of conferences and seminars p.18 The communities of Roma, Sinti and Travellers p.20 Publications and promotional activities p.28 European Charter for Regional or Minority Languages p.30 Regional laws p.32 Initiatives in the education sector p.34 Law No. 38/2001 on the Slovenian minority p.40 Judicial procedures and minorities p.42 Database p.44 Appendix I p.49 - Appropriately identified territorial areas p.49 3 FOREWORD 4 Foreword Data and information set out in this second Report testify to the considerable effort made by Italy as regards the protection of minorities. The text is supplemented with fuller and greater details in the Appendix. The Report has been prepared by the Ministry of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Civil Rights, Citizenship and Minorities – Historical and new minorities Unit When the Report was drawn up it was also considered appropriate to seek the opinion of CONFEMILI (National Federative Committee of Linguistic Minorities in Italy). -

FORNITURE 2019 Inferiori 40.000 Euro Agg 31.12.2019

Comune di Lestizza Provincia di Udine Via Roma 36 – 33050 LESTIZZA C.F. 80000470304 – P IVA 00476630306 Pec: [email protected] Ufficio Tecnico - LL.PP. AFFIDAMENTO FORNITURE 2019 INFERIORI A € 40.000,00 1) Determinazione nr. 125 del 16/04/2019 OGGETTO: CIG: ZB7280DB32 ; Determina di affidamento per l’acquisto diretto, tramite la piattaforma MEPA, della fornitura dell‘ aggiornamento software per n° 5 dae lifepak cr2 in modalita‘ wi-fi + 3g e per la fornitura di n°5 raffreddatori per teca rotaid solid plus per i defibrillatori per il Comune di Lestizza in via Roma n°36 alla Ditta METLAB Srl con sede in via Cussignacco 78/41 a Pradamano ( UD ) (P.IVA: 02458460306 ), per la somma di €.819,60 ciascuno per un totale di n°5, quindi €.4.098,00 oltre IVA 22% (€.901,56) e quindi per complessivi €.4.999,56- Descrizione Piano dei Conti Eser . EPF CIG Cap./Art MP Importo (eu) Soggetto capitolo Finanziario Ditta METLAB Srl ACQUISTO sede in via Cussignacco 2019 2019 ZB7280DB32 12-8 2 2 1 99 999 10405/0 DEFIBRILLATORI €.4.999,56 78/41 a Pradamano (UD) (P.IVA: 02458460306) 2) Determinazione nr. 148 del 02/05/2019 OGGETTO: CIG: Z3C28327A9; Fornitura di materiale edile vario con affidamento e impegno di spesa alla Ditta GRUPPO TABOGA S.r.l. con sede a Mortegliano ( UD ) in Piazzale Udine, n°2, ( P.IVA/C.F.:02183910302 ), per la somma di €.953,88 oltre IVA 22% (€.209,85) e quindi per complessivi €.1.163,73- Piano dei Conti Importo Eser. EPF CIG Cap./Art. -

Comune Di Preone

PDF Compressor Pro Letto, confermato e sottoscritto: COPIA N° 17 del Reg. Del IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Anna Dott.ssa LENISA f.to Dott.ssa Antonella NARDINI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNE DI PREONE Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e s.m. il sottoscritto Verbale di deliberazione del Consiglio comunale impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio SEDUTA del 26/09/2020 del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 01/10/2020 al 16/10/2020 . Preone, __________________________ L’IMPIEGATO ADDETTO OGGETTO:Approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) per l'anno Fulvia MECCHIA 2020. ___________________ L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di settembre convocato Inviata a Capigruppo in data 01/10/2020 con prot. per le ore 09.30, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica Sono intervenuti: Nome dell’Assessore Carica Presente Anna Dott.ssa LENISA Sindaco Si Nicla LUPIERI ViceSindaco Si Giovanni PELLIZZARI Consigliere Si Renato VALENT Consigliere Si Alessia BERNARDIS Consigliere Si Delibera immediatamente Paolo MARTINIS Consigliere Si Stefano CANDOTTI Consigliere No eseguibile Manuel TESSARI Consigliere Si Art. 1, comma 19, L.R. Daniela DE PRATO Consigliere Si Nicola CONTE Consigliere No n.21/2003 Gianluigi MALDERA Consigliere Si Fabio MISSANA Consigliere Si Daniele DE PAOLI Consigliere No 10 3 Assiste il Segretario comunale Sig. Dott.ssa Antonella NARDINI. -

Notizie E Informazioni Del Comune Di Trasaghis Marzo 2017

Periodico quadrimestrale dell’Amministrazione Comunale di Trasaghis Autorizzazione Tribunale di Tolmezzo Notizie e informazioni n. 89 del 28 settembre 2009 del Comune di Trasaghis Marzo 2017 internet: www.comune.trasaghis.ud.it / e-mail: [email protected] 1. Editoriale: Obiettivi ambiziosi per rilanciare Il lago 10. Avasinis per i terremotati e il territorio, nel segno della positività 11. Servizio sociale comuni: Festa Castagne, 2. Notizie da Alesso: Festa per don Giulio, Festa anziani Incontro Alpino in Amula, Taramotanzas 12. Spazio A.A.S., Associazioni, Scuole 3-4. Notizie da Avasinis: Festa del Lampone e del 13. Speciale Lago: Successo per i fuochi, Progetto mirtillo, targa per Luca Sanna, Campionati a Rimini, europeo per la salvaguardia del Lago Alpini di Bergamo, S.Nicolò 14-16. Comune informa: Attività del Centro Estivo, TAXE PERÇUE 33100 TRASAGHIS (UD) Inaugurazione della fontana Il gemellaggio con Griffen, In Norvegia per ringraziare 5. Notizie da Braulins: Iniziative per il centenario 17-19. Attività del Consiglio comunale: sedute TASSA RISCOSSA ITALY del ponte da maggio a novembre 2016; Laureati 6. Notizie da Peonis: Festa Clapaz, Festa della 20. Anagrafe Madonna della Salute 7-9. Notizie da Trasaghis: Fûc di San Pieri, Festa per don Fausto, Trasâgas in fiesta, Catine sommario del n. 1/2017 Solidarietà per i terremotati del centro Italia Le autorità intervenute allo scoprimento della targa per il ponte di Braulins EDITORIALE Segnali ci sono e fanno ben sperare; in queste settimane due nuove attività hanno “aperto i battenti” nel nostro Co- mune; segnali positivi di una volontà di ripresa che ci fa Obiettivi ambiziosi per rilanciare Il lago guardare al futuro con maggior fiducia e speranza. -

Delegazione Provinciale Di Udine Torneo "Esordienti A9” – 2016/2017 GIRONE “C1” – PRIMAVERA

Delegazione Provinciale di Udine Torneo "Esordienti A9” – 2016/2017 GIRONE “C1” – PRIMAVERA 25/02 1° GIORNATA 04/03 2° GIORNATA Atl.PasiandiPrato/B - Rangers/B Trasaghis - Fulgor Serenissima/B - Reanese/B Azzurra Pr./B - Lestizza La tisana Ronchis - San Gottardo San Gottardo - Pagnacco Pagnacco - Azzurra Pr./B Reanese/B - LatisanaRonchis Lestizza - Trasaghis Rangers/B - Serenissima/B Fulgor - Pro Fagagna Pro Fagagna - Atl.PasiandiPrato /B 18/03 11/03 3° GIORNATA 4° GIORNATA Serenissima/B - Atl.PasiandiPrato/B Azzurra Pr./B - Trasaghis LatisanaRonchis - Rangers/B San Gottardo - Fulgor Pagnacco - Reanese/B Reanese/B - Lestizza Lestizza - San Gottardo Rangers/B - Pagnacco Fulgor - Azzurra Pr./B Atl.PasiandiPrato/B- LatisanaRonchis Trasaghis - Pro Fagagna Pro Fagagna - Serenissima/B 01/04 25/03 5° GIORNATA 6° GIORNATA LatisanaRonchis - Serenissima/B San Gottardo - Azzurra Pr./B Pagnacco - Atl.PasiandiPrato/B Reanese/B - Trasaghis Lestizza - Rangers/B Rangers/B - Fulgor Fulgor - Reanese/B Atl.PasiandiPrato/B - Lestizza Trasaghis - San Gottardo Serenissima/B - Pal. Pagnacco Azzurra Pr./B - Pro Fagagna Pro Fagagna - LatisanaRonchis 22/04 08/04 7° GIORNATA 8° GIORNATA Pagnacco - LatisanaRonchis Reanese/B - San Gottardo Lestizza - Serenissima/B Rangers/B - Azzurra Pr./B Fulgor - Atl.PasiandiPrato/B Atl.PasiandiPrato/B - Trasaghis Trasaghis - Rangers/B Serenissima/B - Fulgor Azzurra Pr./B - Reanese/B LatisanaRonchis - Lestizza San Gottardo - Pro Fagagna Pro Fagagna - Pagnacco 06/05 29/04 9° GIORNATA 10° GIORNATA Lestizza - Pagnacco Rangers/B - Reanese/B Fulgor - LatisanaRonchis AtPasianPrato/B - San Gottardo Trasaghis - Serenissima/B Serenissima/B - Azzurra Pr./B Azzurra Pr./B - Atl.PasiandiPrato /B LatisanaRonchis - Trasaghis San Gottardo - Rangers/B Pagnacco - Fulgor Reanese/B - Pro Fagagna Lestizza - Pro Fagagna 13/05 11° GIORNATA Fulgor - Lestizza Trasaghis - Pagnacco Azzurra Pr./B - LatisanaRonchis San Gottardo - Serenissima/B Reanese/B - Atl.PasiandiPrato/B Pro Fagagna - Rangers/B CAMPI DI GIOCO ED ORARI SQUADRA CAMPO SPORTIVO LOCALITA’ ORARIO Atl. -

Zona Di Raccolta Prescelta Modalita' Di Versamento

ZONA DI RACCOLTA MODALITA’ DI ENTITA’ PRESCELTA VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO Tutto il territorio regionale Versamento su Con la delibera della Giunta (articolo 3 della legge conto corrente postale n. Regionale del 17 luglio 2017 regionale n. 25/2017) 85770709 intestato a Regione è stato determinato il Autonoma Friuli Venezia Giulia contributo in 70,00 euro - Servizio di Tesoreria Causale di pagamento: cap. 747/E – codice fiscale della persona che vuole esercitare la raccolta Area territoriale di ciascuna Versamento sul conto corrente Con la delibera della Giunta Unione, comprensiva dei postale o bancario individuato da Regionale del 17 luglio 2017 territori dei Comuni ancora ciascuna Unione è stato determinato il contributo in 25,00 euro non aderenti (si veda tabella successiva) (articolo 4, commi 1, 2, 4 e 9 della legge regionale n. 25/2017; allegato C bis della legge regionale 26/2014) Territorio del Comune di La raccolta è consentita a titolo --- residenza gratuito a coloro che sono in (articolo 4, comma 3 della possesso dell’autorizzazione alla legge regionale n. 25/2017) raccolta di cui all’articolo 2. DENOMINAZIONE Comuni compresi nel relativo Modalità di versamento del UTI perimetro corrispettivo Attimis, Cassacco, Faedis, Versamento ( 25,00 euro) mediante : Lusevera, Magnano in Riviera, bonifico bancario con codice UTI del Torre Nimis, IBAN: Povoletto, Taipana, Tarcento. IT 68 L 02008 64280 000104350979 intestato a: UTI DEL TORRE causale: RACCOLTA FUNGHI 2019 Per Informazioni: U.T.I. del TORRE, Area Tecnica - Via C. Frangipane n. 3 – 33017 TARCENTO - Tel. 0432 798211 PEC. [email protected] MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI pari a € 25,00 Vengono di seguito riportati i Comuni che rientrano nell’area territoriale di ciascuna Unione e le modalità di pagamento a favore delle Unioni medesime come comunicate alla Regione. -

Friuli Venezia Giulia

REGIONE: FRIULI-VENEZIA GIULIA Concentrazione di radon indoor misurata in abitazioni nell’ambito di indagini di misura: sintesi dei dati presenti nell’Archivio Nazionale Radon (ANR) per i Comuni con almeno 5 abitazioni misurate. COMUNE NUMERO MEDIA MINIMO MASSIMO ABITAZIONI ARITMETICA (Bq m–3) (Bq m–3) MISURATE (Bq m–3) AIELLO DEL FRIULI 8 102 39 181 AMARO 8 172 34 437 AMPEZZO 11 229 40 767 ANDREIS 10 266 38 705 ARBA 13 268 71 816 ARTA TERME 15 76 32 245 ATTIMIS 14 87 30 237 AVIANO 38 293 40 1409 AZZANO DECIMO 18 75 36 163 BAGNARIA ARSA 10 93 35 184 BARCIS 11 197 57 458 BASILIANO 60 163 35 747 BERTIOLO 9 183 56 737 BICINICCO 7 297 66 766 BORDANO 9 96 34 364 BRUGNERA 20 77 30 195 BUDOIA 9 91 36 201 BUJA 19 58 29 195 BUTTRIO 7 162 29 283 CAMINO AL TAGLIAMENTO 8 85 35 250 CAMPOFORMIDO 9 160 41 323 CANEVA 26 107 23 368 CAPRIVA DEL FRIULI 5 79 30 193 CARLINO 6 90 54 153 CASARSA DELLA DELIZIA 8 122 47 219 CASSACCO 6 122 32 255 CASTELNOVO DEL FRIULI 8 142 23 682 CASTIONS DI STRADA 8 200 39 513 CAVAZZO CARNICO 11 169 54 502 CERVIGNANO DEL FRIULI 8 67 43 109 CHIONS 11 63 30 110 CHIUSAFORTE 15 133 24 259 CIMOLAIS 5 235 127 340 CIVIDALE DEL FRIULI 24 82 18 556 CLAUT 26 248 55 831 CLAUZETTO 9 161 32 362 CODROIPO 27 225 27 982 1 di 5 COMUNE NUMERO MEDIA MINIMO MASSIMO ABITAZIONI ARITMETICA (Bq m–3) (Bq m–3) MISURATE (Bq m–3) COLLOREDO DI MONTE ALBANO 11 92 23 324 COMEGLIANS 8 136 28 275 CORDENONS 20 174 59 383 CORMONS 13 129 28 475 CORNO DI ROSAZZO 7 130 39 351 COSEANO 12 208 64 745 DIGNANO 12 163 65 347 DOBERDÒ DEL LAGO 12 259 54 1542 DOGNA 8 345