Archivio Storico Di Pradleves

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Publication of an Application for Approval of a Minor Amendment in Accordance with the Second Subparagraph of Article 53(2)

30.8.2016 EN Official Journal of the European Union C 315/3 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application for approval of a minor amendment in accordance with the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (2016/C 315/03) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). APPLICATION FOR APPROVAL OF A MINOR AMENDMENT Application for approval of a minor amendment in accordance with the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (2) ‘BRA’ EU No: PDO-IT-02128 — 18.3.2016 PDO ( X ) PGI ( ) TSG ( ) 1. Applicant group and legitimate interest Consorzio di Tutela del Formaggio BRA DOP (association for the protection of ‘Bra’ PDO cheese) Via Silvio Pellico 10 10022 Carmagnola (TO) ITALIA Tel. +39 0110565985. Fax +39 0110565989. Email: [email protected] The Consorzio di Tutela del Formaggio BRA DOP is entitled to submit an amendment application pursuant to Article 13(1) of Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policy Decree No 12511 of 14 October 2013. 2. Member State or Third Country Italy 3. Heading in the product specification affected by the amendment(s) — Product description — Proof of origin — Production method — Link — Labelling — Other [to be specified] 4. Type of amendment(s) — Amendment to the product specification of a registered PDO or PGI to be qualified as minor in accordance with the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012, that requires no amend ment to the published single document. -

Inventario Dell'archivio Comunale Di Monterosso Grana (CN)

1 Inventario dell’archivio comunale di Monterosso Grana (CN) fondo Archivio storico del Comune di Monterosso Grana (XVII - XX secolo) 25 serie, 32 sottoserie, 724 unità, 14 categorie, 69 classi serie Protocolli unità 1927 - 1934 Registri ACM 1 6 Protocolli e 1 fascicolo Contiene Registro di Protocollo riservato al Podestà per gli anni 1934 - 1936 unità 1935 - 1945 registri ACM 2 6 Registri di protocollo della corrispondenza unità 1945 - 1952 registri ACM 3 5 Registri di protocollo della corrispondenza unità 1952 - 1954 registri ACM 4 2 Registri di protocollo della corrispondenza unità 1954 - 1955 registro ACM 5 1 Registri di protocollo della corrispondenza unità 1956 - 1958 registri ACM 6 4 Registri di protocollo della corrispondenza unità 1959 - 1960 registri ACM 7 2 Registri di protocollo della corrispondenza unità 1961 - 1963 registri ACM 8 3 Registri di protocollo della corrispondenza unità 1964 - 1965 registri 2 ACM 9 2 Registri di protocollo della corrispondenza unità 1966 - 1967 registri ACM 10 2 Registri di protocollo della corrispondenza unità 1968 - 1969 registri ACM 11 2 Registri di protocollo della corrispondenza unità 1970 - 1971 registri ACM 12 4 Registri di protocollo della corrispondenza unità 1972 - 1976 registri ACM 13 4 Registri di protocollo della corrispondenza serie Ordinati e deliberazioni sottoserie Ordinati e deliberazioni. Originali unità 1630 - 1711 volumi ACM 14 2 "Ordinati ed atti del Consiglio” unità 1723 - 1730 volume ACM 15 1 Ordinati del Consiglio unità 1770 - 1821 volume ACM 16 1 "Atti del Consiglio sottoposti -

Unione Montana Valle Grana Riedizione

Approvazione UNIONE MONTANA VALLE GRANA 81 /montagna/ 2016 RIEDIZIONE DELLA CHAMINADO 27ª CUNEO – CASTELMAGNO – 42 Km Società iscritta 3 luglio 2016 all’Albo organizzatori 2016 MEMORIAL GIANNI DEMATTEIS E GUIDO RIBA ART.1 - ORGANIZZAZIONE l’ASD Dragonero – CN004, in collaborazione con la Sezione ANA Cuneo l’Unione Montana Valle Grana, e la Pod Valle Grana – CN044, organizza la manifestazione di corsa denominata “LA CHAMINADO” da CUNEO al SANTUARIO DI CASTELMAGNO – 42 Km e 1300 m di dislivello Comitato organizzatore: .AGNELLO Marco – Vice Presidente ANA Cuneo VIRANO Oscar – Assessore allo Sport Unione Montana Valle Grana Responsabile organizzativo: Giordanengo Graziano 347 7839404 Approvazione Fidal Piemonte 81/montagna/2016 ART. 2 LA GARA La manifestazione si svolgerà il giorno domenica 3 luglio2016 con partenza alle ore 08:00 in Piazza Galimberti a Cuneo (534 m slm) e arrivo al Santuario di Castelmagno (1761 m slm) e attraverserà tutti i Comuni della Valle Grana: Cervasca, Bernezzo, Caraglio (Vallera), Valgrana, Monterosso Grana, Pradleves e Castelmagno Alla manifestazione possono partecipare gli atleti italiani e stranieri delle categorie Promesse (1996-1937) , Senior (23 – 79 anni) tesserati per Società FIDAL del Piemonte e della Valle d’Aosta e per Società extraregionali NON inclusi nelle liste ELITE. E’ consentita la partecipazione anche ai possessori della RUNCARD (che dovranno consegnare il certificato medico per ATLETICA LEGGERA) e gli atleti stranieri in base alla convenzione in atto e ai tesserati per Società dei Dipartimenti Rhone-Alpes, Provence e Cote d’Azur e dei Cantoni Ticino e Vallese, firmatari della Convenzione “Atletica senza frontiere” dietro presentazione di un documento comprovante l’avvenuto tesseramento in corso di validità I concorrenti dovranno presentarsi alla partenza entro le ore 07:30; dalle 07:30 alle 07:45 procedura di punzonatura; La lunghezza dell’intero percorso è di 42 Km e il dislivello positivo previsto è di oltre 1300 metri. -

Tedesco 145X210

2016 IN DER PROVINZ CUNEO Empfehlungen für Touristen und wichtigste Veranstaltungen ai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Feb www.bookingpiemonte.itwww.bookingpiemon.bookingpiemonte.it HierHier finden Sie das authentischste Piemonmont ŽŽŬŝŶŐWŝĞŵŽŶƚĞ͘ŝƚŝƐƚ ĚŝĞ ŽĸnjŝĞůůĞ tĞďƐŝƚĞ ĚĞƌ ZĞŐŝŽŶWŝĞŵŽŶƚ Ĩƺƌ ĚĂƐ tĞƌďĞͲDĂƌŬĞƟŶŐ ƵŶĚ ĚŝĞ sĞƌǁĂůƚƵŶŐĚĞƐ /ŶĐŽŵŝŶŐͲddŽŽƵƌŝƐŵƵƐ͘ BookingPiemonte.it ermöglicht den Kunden, mit ein paar einfachen Klicks angenehm individuell ihren Urlaub dank der ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ&ƵŶŬƟŽŶ ĂůƐ dynamisches Paket zu organisieren. Hotels und die Vielzahl weiterer hŶƚĞƌŬƺŶŌĞ͕ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ ƵŶĚ Einkaufsmöglichkeiten können die sŽƌƚĞŝůĞĚŝĞƐĞƐ ǁŝĐŚƟŐĞŶ ^ĐŚĂƵĨĞŶƐƚĞƌƐ ŽŶůŝŶĞ nutzen. ǀĞŶƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ BookingPiemonte.it unterstützt darüber hinaus in-und ausländische Organisatoren von Veranstal- ƚƵŶŐĞŶŝŶ ĚĞƌ ZĞŐŝŽŶ͘ ͻ hŶƚĞƌŬƵŶŌĨƺƌ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌƌ͕͕ 'ćƐƚĞ ƵŶĚ ĞƐƵ- cher; ͻ >ŽŐŝƐƟŬ ͻ sĞƌǁĂůƚƵŶŐ;nj͘͘ ƉƌŝǀĂƚĞ ƵŶĚ ŬŽůůĞŬƟǀĞ dƌĂŶ- sfers); ͻ Catering ͻ KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƵŶĚ ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĞƌǀŝĐĞ͘ tĞŝƚĞƌĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ njƵŵ ǀĞŶƚͲDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉĞƌͲDĂŝů ĂŶĨŽƌĚĞƌŶ͘ +39 011 5669244 +39 331 9879633 info@[email protected] ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬŽŽŬŝŶŐWŝĞŵŽŶƚĞ skype.com/piemonom/piemontehotelbooking www.bookingpiemonte.itwww.bookingpiemon.bookingpiemonte.it EINE EINLADENDE PROVINZ Eine Provinz, die es zu entdecken lohnt… sie umfasst die herrlichen Hügelgebiete der Langhe und des Roero - die Unesco-Weltkulturerbe sind - mit ihren Dörfern und Schlössern und reicht bis zur als Biosphärenreservat anerkannten Gegend des Monviso, des „ Königs aus Stein“. Von -

Cuneo, 10 Dicembre 2020 Oggetto: COMUNICATO STAMPA AL VIA LA

Cuneo, 10 dicembre 2020 Oggetto: COMUNICATO STAMPA AL VIA LA NUOVA DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA NEI COMUNI DI ACCEGLIO, ARGENTERA, BEINETTE, BERNEZZO, BORGO SAN DALMAZZO, CANOSIO, CARAGLIO, CARTIGNANO, CELLE DI MACRA, DRONERO, MACRA, MARGARITA, MARMORA, MOIOLA, MONTANERA, MONTEMALE, MONTEROSSO GRANA, MOROZZO, PRADLEVES, ROBILANTE, ROCCABRUNA, ROCCASPARVERA, ROCCAVIONE, SAMBUCO, VALDIERI, VALGRANA, VIGNOLO Prenderà avvio lunedì 14 dicembre la raccolta delle domande per l’attribuzione dei buoni spesa istituiti dal Governo ai cittadini residenti nei Comuni di Acceglio, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Canosio, Caraglio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Macra, Margarita, Marmora, Moiola, Montanera, Montemale, Monterosso Grana, Morozzo, Pradleves, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Valdieri, Valgrana e Vignolo. Come noto, il Governo ha stanziato un nuovo fondo da 400 milioni di euro per iniziative di solidarietà alimentare, come già avvenuto in primavera, destinato ad aiutare le persone e le famiglie più esposte agli effetti economici dell’emergenza epidemiologica in corso. Ai 53 Comuni facenti parte del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese sono stati destinati complessivamente 930 mila euro: alcuni di essi, hanno rinnovato la delega al Consorzio per la raccolta delle istanze e la valutazione tecnico professionale delle stesse. I 27 Comuni che hanno aderito alla gestione congiunta del Consorzio hanno una dotazione complessiva di 297.086 mila euro, a fronte di una popolazione di 51.469 abitanti. I cittadini residenti in uno dei 27 Comuni che vogliano presentare domanda, potranno contattare telefonicamente i punti di raccolta messi a disposizione dal Consorzio, nell’orario ore 9-13 dal lunedì al venerdì. Per i Comuni di Beinette, Margarita, Montanera, Tel. 0171 334 666 Morozzo Per i Comuni di Caraglio, Montemale, Monterosso Tel. -

Valli Grana E Maira Una Montagna Di Tesori

IAT informazione e accoglienza turistica della COMUNITA’ MONTANA VALLI GRANA E MAIRA Piazza XX Settembre, 3 - 12025 Dronero (CN) - Tel. 0171-917080 fax 0171-909784 www.valligranaemaira.it [email protected] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valli Grana e Maira una montagna di tesori Un mese nelle valli, appuntamenti, suggerimenti e proposte… Settembre 09/2013 Da sabato 31 agosto a domenica 15 settembre Festeggiamenti patronali di Madonna di Ripoli e Foglienzane – Dronero, Capoluogo e Località Foglienzane Programma dei Festeggiamenti per la Natività di Maria Vergine SS. – Foglienzane: Sabato 31 agosto: alle ore 14.30 Gara a Petanque (a coppie sorteggiate per bambini e ragazzi, compresi i nati nel 2000), in caso di cattivo tempo la gara si giocherà presso il Bar Edelweiss. Alle ore 20.30 Dal Pilone di Viale Sarrea Fiaccolata verso la Chiesa di Foglienzane. Alle ore 21 S. Messa ed omelia. Seguirà rinfresco e biscottata sotto le stelle. Domenica 1 settembre: alle ore 11 S. messa solenne per tutta la popolazione con la partecipazione della Cantoria “S. Cecilia”. Ore 15.30 Vespro, processione, predica, benedizione eucaristica e dei bambini. Al termine delle funzioni Giochi popolari per i bambini (rotture pignatte e altri giochi). Sarà presente la Banda musicale “San Luigi” di Dronero. 1 Lunedì 2 settembre: in località Foglienzane alle ore 19 Polenta salamino e spezzatino - € 8 bevande escluse. Ore 21 Gara a Belotte (liscio senza accuso solo la Belotte). Premi a coppia 1° € 200; 2° € 160; 3°/4° € 120; 5°/8° € 60. Iscrizione € 7. Si richiedono 64 coppie. Programma della Festa del Nome di Maria al Santuario di Ripoli – Dronero: Dal 2 al 6 settembre: alle ore 20.30 raduno attorno al Pilone di via Vecchia di Ripoli e pellegrinaggio a piedi verso il Santuario. -

Decreto Del Presidente Della Giunta Regionale 19 Dicembre 2017, N. 73 Approvazione, Ai Sensi Dell'art

REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 73 Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. 267/2000, della modifica e integrazione all'Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato "Cuneo e le sue valli: il polo agroalimentare e agroindustriale di qualita'", in attuazione del PAR FSC 2007/2013, di cui al DPGR 88 del 7 novembre 2016. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Premesso che la Giunta regionale con deliberazione n. 5 - 5183 del 19/06/2017 ha approvato il nuovo schema di Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato “Cuneo e le sue valli: il polo agroalimentare e agroindustriale di qualità”, a modifica ed integrazione dell’Accordo, come da ultimo modificato dalla DGR n. 4-2819 del 25/01/2016, firmato in digitale in data 10/10/2016 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 88 del 7/11/2016. le suddette modifiche ed integrazioni sono derivate dal fatto che nella seduta del Collegio di vigilanza convocata dal Responsabile dell’Accordo per il giorno 20/04/2016 è emersa la necessità di: - rimodulare il quadro economico per gli interventi “Infrastruttura logistica policentrica cuneese e infrastrutture ed impianti comuni o consortili - area logistica ed infrastrutturale - realizzazione arteria di viabilità principale”, spostando una parte delle economie generatesi pari a Euro 215.000,00 di cui 193.500,00 a valere sul PAR FSC 2007/2013 e 21.500,00 a carico del cofinanziamento comunale all’intervento “Valorizzazione di una rete ecologica territoriale comune. Sviluppo del Centro di Educazione Ambientale Transfrontaliero denominato "Casa del fiume". -

Zone Del Sistema Confartigianato Cuneo -> Comuni

“Allegato B” UFFICI DI ZONA DELL’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO Zone e loro limitazione territoriale. Elenco Comuni. Zona di ALBA Alba Albaretto della Torre Arguello Baldissero d’Alba Barbaresco Barolo Benevello Bergolo Borgomale Bosia Camo Canale Castagnito Castelletto Uzzone Castellinaldo Castiglione Falletto Castiglione Tinella Castino Cerretto Langhe Corneliano d’Alba Cortemilia Cossano Belbo Cravanzana Diano d’Alba Feisoglio Gorzegno Govone Grinzane Cavour Guarene Lequio Berria Levice Magliano Alfieri Mango Montà Montaldo Roero Montelupo Albese Monteu Roero Monticello d’Alba Neive Neviglie Perletto Pezzolo Valle Uzzone Piobesi d’Alba Priocca Rocchetta Belbo Roddi Rodello Santo Stefano Belbo Santo Stefano Roero Serralunga d’Alba Sinio Tone Bormida Treiso Trezzo Tinella Vezza d’Alba Zona di BORGO SAN DALMAZZO Aisone Argentera Borgo San Dalmazzo Demonte Entracque Gaiola Limone Piemonte Moiola Pietraporzio Rittana Roaschia Robilante Roccasparvera Roccavione Sambuco Valdieri Valloriate Vernante Vinadio Zona di BRA Bra Ceresole d’Alba Cervere Cherasco La Morra Narzole Pocapaglia Sanfrè Santa Vittoria d’Alba Sommariva del Bosco Sommariva Perno Verduno Zona di CARRÙ Carrù Cigliè Clavesana Magliano Alpi Piozzo Rocca Cigliè Zona di CEVA Alto Bagnasco Battifollo Briga Alta Camerana Caprauna Castellino Tanaro Castelnuovo di Ceva Ceva Garessio Gottasecca Igliano Lesegno Lisio Marsaglia Mombarcaro Mombasiglio Monesiglio Montezemolo Nucetto Ormea Paroldo Perlo Priero Priola Prunetto Roascio Sale delle Langhe Sale San Giovanni Saliceto -

Relazione Finale Expa 2019

1 associazione culturale L a C e v i t o u Ecomuseo “Terra del Castelmagno” Via Mistral 89 – fraz. S. Pietro - 12020 Monterosso Grana Cell.329.42.86.890 - Tel/fax. 0171988102 – www.terradelcastelmagno.it – [email protected] EXPA – ESPERIENZE X PERSONE APPASSIONATE L’INIZIO Nata l’anno 2015, quando l’Italia ha accolto l’Expo a Milano focalizzato sulla questione di “nutrire il pianeta”, la rassegna EXPA (Esperienze X Persone Appassionate) è stata riproposta anche negli anni successivi dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno negli otto Comuni della valle Grana. L’intento è quello di consolidare e ampliare sempre di più la rete di collaborazioni e creare una rassegna di eventi: alcuni già esistenti nei calendari della valle ed altri creati ad hoc per l’occasione, rivolti ad un pubblico di persone appassionate al tema del buon cibo e legati dal filo conduttore dei prodotti tipici. Esposizioni, laboratori, conferenze, leggende, escursioni con visite e degustazioni riguardanti le diverse peculiarità gastronomiche che si possono incontrare sul territorio della valle, abbinati spesso a concerti di musica e momenti di festa. COM’È STATO REALIZZATO Dopo aver ipotizzato la struttura della rassegna l’Ecomuseo ha organizzato vari incontri per ricercare i collaboratori, alcuni già presenti nelle passate edizioni ed altri nuovi, che avrebbero poi dato vita agli eventi veri e propri. Il confronto con aziende agricole, pro loco, albergatori, consorzi e singoli appassionati ha portato alla stesura di un calendario di diciotto appuntamenti distribuiti su otto mesi, da aprile a novembre 2019, includendo tutti i Comuni della valle, e due momenti Expa Fuori Valle (Festival “Sguardi sui territori” a Gemona e Cheese a Bra). -

Itinerario Alternativo E Sostenibile Per La Messa in Rete Delle Tipicità Della Bassa Valle Grana” ______

PTI CUNEO E LE SUE VALLI Il polo agroalimentare e agroindustriale di qualità “Itinerario alternativo e sostenibile per la messa in rete delle tipicità della bassa Valle Grana” ___________________________________________________________________________ STUDIO DI FATTIBILITA’ Codice intervento: TUT-7-P Denominazione: Itinerario alternativo e sostenibile per la messa in rete delle tipicità della bassa Valle Grana Linea progettuale di riferimento: PRIORITA’ III-RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE III.6 Promozione e valorizzazione dei sistemi turistico-culturali; tutela e valorizzazione del paesaggio Asse strategico di intervento: TUTELA INTEGRITA’ E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO RURALE ALPINO Localizzazione: Comuni di Caraglio, Cervasca, Vignolo, Bernezzo, Valgrana e Monterosso. Intervento strategico: SI 1.QUADRO CONOSCITIVO 1.1 Descrizione dell’intervento e del contesto di riferimento L’iniziativa si colloca in bassa Valle Grana e coinvolge direttamente sei differenti Comuni: Caraglio, Cervasca, Vignolo, Bernezzo, Valgrana e Monterosso. Situata nella parte sud occidentale della Regione Piemonte, la valle costituisce una delle undici Comunità Montane della Provincia di Cuneo, incassata fra le due maggiori Valli Stura e Maira con un ampio sbocco sulla pianura cuneese, il quale va gradualmente restringendosi nel risalire la vallata. Il suo territorio, tipicamente prealpino, è incassato e presenta fiancate di moderata altitudine e declivi dolci, folti boschi, nella parte inferiore, e ampi pascoli nella conca che si apre nell’alto bacino attorno al Comune di Castelmagno. Dal punto di vista amministrativo, il territorio della Comunità Montana raggruppa nove Comuni: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo. Il capoluogo, Caraglio, sorge a 583 metri s.l.m. ed è l’unico Comune, tra i nove della Comunità Montana, non classificato montano, sia secondo la suddivisione ISTAT per fasce altimetriche (che lo definisce Comune di pianura), sia secondo la L.R. -

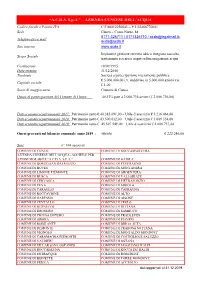

A.C.D.A. S.P.A.” - AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA Codice Fiscale E Partita IVA: C.F.80012250041 – P.I

“A.C.D.A. S.p.A.” - AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA Codice fiscale e Partita IVA: C.F.80012250041 – P.I. 02468770041 Sede Cuneo – Corso Nizza, 88 0171-326711 / 0171326710 / [email protected] Telefono-fax-e.mail [email protected] Sito internet www.acda.it Impianti e gestione servizio idrico integrato;raccolta, Scopo Sociale trattamento e scarico acque reflue;erogazione acqua Costituzione 18/09/1995 Data termine 31/12/2050 Tipologia Società a partecipazione interamente pubblica €.5.000.000,00 i.v. suddiviso in 5.000.000 azioni v.n. Capitale sociale €.1,00 Socio di maggioranza Comune di Cuneo Quota di partecipazione del Comune di Cuneo: 40,13% pari a 2.006.736 azioni (€.2.006.736,00) Dati economico/patrimoniali 2017: Patrimonio netto €.40.385.691,00 – Utile d’esercizio € 3.216.464,00 Dati economico/patrimoniali 2018: Patrimonio netto €.43.500.812,00 – Utile d’esercizio € 3.009.334,00 Dati economico/patrimoniali 2019: Patrimonio netto €. 45.507.549,00 – Utile d’esercizio € 2.006.737,00 Oneri gravanti sul bilancio comunale anno 2019 : -utenze € 222.246,00 Soci n° 104 associati COMUNE DI CUNEO COMUNE DI ROCCASPARVERA AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE "A.C.D.A. S.P.A." COMUNE DI GAIOLA COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO COMUNE DI PEVERAGNO COMUNE DI BOVES COMUNE DI MONTANERA COMUNE DI LIMONE PIEMONTE COMUNE DI ARGENTERA COMUNE DI BUSCA COMUNE DI VALLORIATE COMUNE DI CERVASCA COMUNE DI PIETRAPORZIO COMUNE DI CEVA COMUNE DI MOIOLA COMUNE DI CARAGLIO COMUNE DI CAPRAUNA COMUNE DI ROCCAVIONE COMUNE DI ALTO COMUNE DI GARESSIO COMUNE DI AISONE -

Provincia Di Cuneo

PROVINCIA DI CUNEO 391 Codice Carta Codice Sito Nome Sito 6/03 IT1160003 Oasi di Crava Morozzo 6/07 IT1160007 Sorgenti del Belbo 6/09 IT1160009 Confluenza Po - Bronda 6/10 IT1160010 Bosco del Merlino 6/11 IT1160011 Parco di Racconigi e boschi lungo il Torrente Maira 6/12 IT1160012 Boschi e rocche del Roero 6/13 IT1160013 Confluenza Po - Varaita 6/16 IT1160016 Stazione di muschi calcarizzanti di Comba Seviana e Comba Barmarossa 6/17 IT1160017 Stazioni floristiche di Pradleves 6/18 IT1160018 Sorgenti del Torrente Maira, Bosco di Saretto e Rocca Provenzale 6/20 IT1160020 Bosco di Bagnasco 6/21 IT1160021 Gruppo del Tenibres 6/23 IT1160023 Vallone di Orgials - Colle della Lombarda 6/24 IT1160024 Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac 6/26 IT1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea 6/29 IT1160029 Colonie di chirotteri di Santa Vittoria e Monticello d’Alba 6/35 IT1160035 Monte Antoroto 6/36 IT1160036 Stura di Demonte 6/37 IT1160037 Grotta di Rio Martino 6/40 IT1160040 Stazioni di Euphorbia valliniana Belli 6/56 IT1160056 Alpi Marittime 6/57 IT1160057 Alte Valli Pesio e Tanaro 6/58 IT1160058 Gruppo del Monviso e Bosco dell’Alevè 392 6/13 6/10 6/11 6/37 6/12 6/09 6/29 6/58 6/40 6/18 6/17 6/03 6/24 6/07 6/16 6/21 6/36 6/26 6/56 6/23 6/20 6/57 6/35 393 OASI DI CRAVA MOROZZO IT1160003 SIC e ZPS OASI DI CRAVA MOROZZO Comuni interessati: Mondovì, Morozzo, Rocca de’ Baldi Superficie (ha): 293 Stato di protezione: Area protetta regionale (Riserva naturale speciale dell’Oasi di Crava Morozzo) Legge Regionale 7 settembre 1987, n.