Le Saint Landon

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Liste Des Communes Situées Sur Une Zone À Enjeu Eau Potable

Liste des communes situées sur une zone à enjeu eau potable Enjeu eau Nom commune Code INSEE potable ABANCOURT 59001 Oui ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Oui ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Oui ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Oui ACHICOURT 62004 Oui ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Oui ADINFER 62009 Oui AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Oui AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Oui AIBES 59003 Oui AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Oui AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Oui AIRON-NOTRE-DAME 62015 Oui AIRON-SAINT-VAAST 62016 Oui AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Oui AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Oui ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Oui ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non Page 1/59 Liste des communes situées sur une zone à enjeu eau potable Enjeu eau Nom commune Code INSEE potable ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Oui ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Oui ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Oui AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Oui AMY 60011 Oui ANDAINVILLE 80022 Non ANDECHY 80023 Oui ANDRES 62031 Oui ANGRES 62032 Oui ANHIERS 59007 Non ANICHE 59008 Oui ANNAY 62033 -

Châteaux Disparus Dans La Somme

CHRISTIANo DU PASSAGE Membre de la Société des Antiquaires de Picardie. CHÂTEAUX DISPARUS DANS LA SOMME ou histoire de 75 châteaux picards détruits, illustrée par 114 documents originaux & accompagnée de généalogies inédites de plusieurs familles picardes. Château de Lincheux (L. Duthoit del. - Herson del. Lith : de Thierry frères) Gravure de la couverture extraite de l'ouvrage de : J. TAYLOR, CH. NODIER et ALPH. DE CAILLEUX VOYAGES PITTORESQUES ET ROMANTIQUES DANS L'ANCIENNE FRANCE M DCCC XXXV ISBN 2-8661 5-008-2 Dépôt légal - 1 ère édition : septembre 1987 C.R.D.P. d'Amiens, 1987 45, rue Saint-Leu - 80000 AMIENS INTRODUCTION La vocation première de cet ouvrage est historique : il vise à permettre la redécouverte d'une partie des richesses que comportait autrefois le département de la Somme, essentiellement à partir de cette mine de renseignements récemment remise en valeur que représente pour l'histoire locale la carte postale ancienne. Il y tend au moyen d'un inventaire de ses anciens châteaux qui n'avait pu être réalisé jusqu'à pré- sent, faute de pouvoir réunir une documentation suffisamment complète. Cet inventaire nous permit de dénombrer pas moins de 75 propriétés sur lesquelles des documents et des renseignements nous semblaient dignes d'être publiés. Ce nombre montre, s'il en était besoin, l'intérêt de notre entreprise. Un bref rappel historique et archéologique expliquera ici l'importance de ce nombre ainsi que l'épo- que des châteaux qu'il s'est présenté à nous d'étudier. Situé dans le haut moyen-âge aux confins du Domaine Royal, le territoire couvert de nos jours par le département de la Somme fut par la suite l'enjeu de luttes incessantes entre le Roi de France et ses adversai- res. -

Cahier Des Charges De La Garde Ambulanciere

CAHIER DES CHARGES DE LA GARDE AMBULANCIERE DEPARTEMENT DE LA SOMME Document de travail SOMMAIRE PREAMBULE ............................................................................................................................. 2 ARTICLE 1 : LES PRINCIPES DE LA GARDE ......................................................................... 3 ARTICLE 2 : LA SECTORISATION ........................................................................................... 4 2.1. Les secteurs de garde ..................................................................................................... 4 2.2. Les lignes de garde affectées aux secteurs de garde .................................................... 4 2.3. Les locaux de garde ........................................................................................................ 5 ARTICLE 3 : L’ORGANISATION DE LA GARDE ...................................................................... 5 3.1. Elaboration du tableau de garde semestriel ................................................................... 5 3.2. Principe de permutation de garde ................................................................................... 6 3.3. Recours à la garde d’un autre secteur ............................................................................ 6 ARTICLE 4 : LES VEHICULES AFFECTES A LA GARDE....................................................... 7 ARTICLE 5 : L'EQUIPAGE AMBULANCIER ............................................................................. 7 5.1 L’équipage ....................................................................................................................... -

2097-3 EPCI Département De La Somme A2 Au 1Er Septembre 2020

CA DE BETHUNE-BRUAY, CA DE LENS - LIEVIN Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ARTOIS LYS ROMANE Établissement public de coopération intercommunale dans le département de la Somme (80) (EPCI au 1er septembreCA D'HENIN-CARVIN 2020) CA DES DEUX BAIES CA DU DOUAISIS (CAD) EN MONTREUILLOIS (CA2BM) Communauté Urbaine Fort-Mahon- Plage CC DES 7 VALLEES Nampont Argoules Dominois Quend Villers- Communauté d’Agglomération sur-Authie Vron Ponches- Estruval Vercourt Vironchaux Regnière- Ligescourt Communauté de Communes Écluse Dompierre- Saint-Quentin- Rue Arry en-Tourmont Machy sur-Authie Machiel Bernay-en-Ponthieu Le Boisle Estrées- Bouers lès-Crécy CC DU TERNOIS Vitz-sur-Authie Le Crotoy Forest-Montiers Crécy-en-Ponthieu CC DES CAMPAGNES DE L'ARTOIS Favières Fontaine-sur-Maye Gueschart CC PONTHIEU-MARQUENTERRE Brailly- Neuilly-le-Dien Froyelles Cornehotte CU D'ARRAS Ponthoile Nouvion Noyelles- Maison- Brévillers Forest- Domvast en-Chaussée Ponthieu Frohen- Neuvillette CC OSARTIS MARQUION l'Abbaye Remaisnil Hiermont Maizicourt sur-Authie Bouquemaison Humbercourt Béalcourt Barly Lucheux Noyelles-sur-Mer Bernâtre Le Titre Lamotte- Yvrench St-Acheul Buleux Canchy Mézerolles Cayeux- Saint-Valery- Sailly- Agenvillers Yvrencheux Montigny- Grouches- sur-Mer sur-Somme Flibeaucourt Conteville les-Jongleurs Gapennes Occoches Luchuel Hautvillers- Agenville Ouville Neuilly-l'Hôpital Le Meillard Pendé Outrebois Boismont Heuzecourt Doullens Lanchères Estrébœuf Port-le-Grand Buigny- Millencourt- Cramont Prouville Hem- St-Maclou en-Ponthieu -

Semaine Du 27 Mai Au 4 Juin 2017

SECTEUR AMIENOIS-OUEST PAROISSE ST ANTOINE DES MONTS ET VALLEES PAROISSE ST SIMON DU MOLLIENOIS Prêtre : Jean-Marie POITOUT 28 rue général Leclerc 80 540 MOLLIENS-DREUIL 03 22 90 70 14 [email protected] Maison paroissiale 4 rue Guy de Segonzac 80160 CONTY 03 22 41 21 37 [email protected] r Permanences à Conty : Lundi 10h-11h Vendredi 16h-18h blog http://paroisseconty-st-antoine.e-monsite.com Défunts de la semaine : Simone Carton (Maison de retraite Conty le 20 mai). Philippe Bourgois (Velennes le 20 mai). Bernard Couillet (Vers-sur-Selle le 22 mai). Agnès Testu (Conty le 24 mai). Françoise Wargnier (Quevauvillers le 24 mai). Huguette Tatiboët (St Sauflieu le 24 mai). France de Larosière (Bovelles le 24 mai). Roland Vilbert (Bacouël le 26 mai). Samedi 27 Mai 2017 10h 00 Neuvaine de prière à l'Esprit-Saint. Bovelles / Camps en Amiénois 17h 00 Baptêmes : Clovis Maitre Oresmaux Anatole Maitre Julia Capelle Romane Pré 18h 30 Messe, étape 1ère communion (7ème dimanche de Pâques). St Sauflieu Marceau et Merzine Hue. Odile Delattre. Jacques Bourdeau. Henry de l'Epine. 19h 00 Neuvaine de prière à l'Esprit-Saint. Le Mesge 20h 30 Concert Quevauvillers Dimanche 28 Mai 2017 10h 30 Baptême : Mayeul de l'Epine Prouzel (T. de l'Epine) 10h 00 Messe, 1ère communion (7ème dimanche de Pâques). Familles Molliens Frion-Flandre. Familles Leblanc-Cornu et Lernould. Famille De Rouck-Deroussent. Yves Herlin (1er anniversaire de décès). Nicole Neviaski. Familles du Bos et de Larosière. 19h 00 Neuvaine de prière à l'Esprit-Saint. -

PROCES-VERBAL Conseil Communautaire Du 7 Septembre 2020

PROCES-VERBAL Conseil communautaire du 7 septembre 2020 Délégués titulaires : NOBLESSE Albert, ROUILLARD François, BAILLEUL Dominique, PADE Laurence, LEFEBVRE Jean-Luc, LERCH Didier, BOUTILLIER Corinne, PRAT Philippe, QUEVAUVILLERS Louis, MARTIN Christophe, HEBERT Thierry, BEAUCOURT Benoît, BULCOURT Marc, DUCHAUSSOY Stéphane, THIVERNY François, MISSIAEN Maryse, IRIARTE-ARRIOLA Jean-Jacques, DOMISSE Thibaut, POIRE Jean-Paul, DOLIQUE Benoît, TAVERNE Roger, DELATTRE Denis, GLORIEUX Gérard, CELISSE Gérard, BOULANGER Ludovic, BOUCRY Firmin, AUBREE Pascal, ROBITAILLE Pierre, de PALMAERT Yolaine, BOHIN Pascal, RENAUX Jean-Michel, GREVIN Cécile, VAN OOTEGHEM Clarisse, CHOPIN Jean-Pierre, de MONCLIN Arnaud, DARSIN Didier, DE SAINT GERMAIN Lyliane, SIMON André, RIMBAULT Patricia, CHELLE-POIRET Sabine, BEAUCOURT Céline, ROUZAUD Jean-Marie, TEN Alexis, DUBOS Philippe, LEFEVRE André, RICOUART Jean-Pierre, DUCROCQ Sylvie, MAGNIER Ambre, CALIPPE Alain, GAMBIER Mariel, DESFOSSES Alain, FACQUET Agnès, GOETHALS Eddy, PREMMEREUR Patricia, TERNOIS Jocelyne, VAQUER Florence, FROIDURE James, SINOQUET Céline, ROUX Alain, GENTY Marcel, LEFEUVRE Jannick, STAMPER Michèle, de WAZIERS Isabelle, MICHAUX Colette, NOPPE Robert, ESCARD Marie- Elisabeth, LEFEBVRE Grégory, GERAUX Christophe, BOUTON Pascal, CHARBONNIER Sylvain, GUILLAIN Lionel, WATTEZ Aubert, LEGRAND Anne, GUICHARD Anthony, MOREL Claude, DEMARQUET Jean-Pierre, D’HOINE Catherine, BOUTHORS Didier, BOSSU Jérémie, DANCOURT Daniel, QUILLENT Jean-Claude, PORTOIS Nicolas, MARGRY Jean-Pierre, HERDUIN Michèle, -

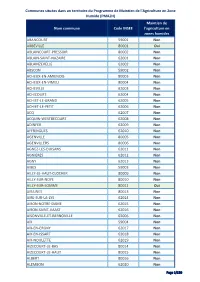

(PMAZH) Nom Commune Code INSEE

Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ABANCOURT 59001 Non ABBEVILLE 80001 Oui ABLAINCOURT-PRESSOIR 80002 Non ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 62001 Non ABLAINZEVELLE 62002 Non ABSCON 59002 Non ACHEUX-EN-AMIENOIS 80003 Non ACHEUX-EN-VIMEU 80004 Non ACHEVILLE 62003 Non ACHICOURT 62004 Non ACHIET-LE-GRAND 62005 Non ACHIET-LE-PETIT 62006 Non ACQ 62007 Non ACQUIN-WESTBECOURT 62008 Non ADINFER 62009 Non AFFRINGUES 62010 Non AGENVILLE 80005 Non AGENVILLERS 80006 Non AGNEZ-LES-DUISANS 62011 Non AGNIERES 62012 Non AGNY 62013 Non AIBES 59003 Non AILLY-LE-HAUT-CLOCHER 80009 Non AILLY-SUR-NOYE 80010 Non AILLY-SUR-SOMME 80011 Oui AIRAINES 80013 Non AIRE-SUR-LA-LYS 62014 Non AIRON-NOTRE-DAME 62015 Non AIRON-SAINT-VAAST 62016 Non AISONVILLE-ET-BERNOVILLE 02006 Non AIX 59004 Non AIX-EN-ERGNY 62017 Non AIX-EN-ISSART 62018 Non AIX-NOULETTE 62019 Non AIZECOURT-LE-BAS 80014 Non AIZECOURT-LE-HAUT 80015 Non ALBERT 80016 Non ALEMBON 62020 Non Page 1/130 Communes situées dans un territoire du Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) Maintien de Nom commune Code INSEE l'agriculture en zones humides ALETTE 62021 Non ALINCTHUN 62022 Non ALLAINES 80017 Non ALLENAY 80018 Non ALLENNES-LES-MARAIS 59005 Non ALLERY 80019 Non ALLONVILLE 80020 Non ALLOUAGNE 62023 Non ALQUINES 62024 Non AMBLETEUSE 62025 Oui AMBRICOURT 62026 Non AMBRINES 62027 Non AMES 62028 Non AMETTES 62029 Non AMFROIPRET 59006 Non AMIENS 80021 Oui AMPLIER 62030 Non AMY -

Direction Des Actions Et De La Coordination Interministerielles

PREFETE DU PAS-DE-CALAIS RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS RECUEIL n° 27 du 20 septembre 2016 Le Recueil des Actes Administratifs sous sa forme intégrale est consultable en Préfecture, dans les Sous-Préfectures, ainsi que sur le site Internet de la Préfecture (www.pas-de-calais.gouv.fr) rue Ferdinand BUISSON - 62020 ARRAS CEDEX 9 tél. 03.21.21.20.00 fax 03.21.55.30.30 CABINET...................................................................................................................................5 BUREAU DU CABINET........................................................................................................................................................5 Arrêté sidpc n°2016/155 portant suppression temporaire du droit de passage sur les chemins de halage rive droite du canal de la deûle sur le territoire de la commune de dourges................................................................................................5 Arrêté sidpc n°2016/157 portant autorisation de proceder a des inspections visuelles, des fouilles des bagages a main et des palpations de securite.......................................................................................................................................................5 Arrêté sidpc n°2016/158 portant autorisation de proceder a des inspections visuelles, des fouilles des bagages a main et des palpations de securite.......................................................................................................................................................5 Arrêté -

PV CONSEIL COMMUNAUTAIRE Du 23/09/2019

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE TENU LE 23 SEPTEMBRE 2019 A 18H30 A BEAUCAMPS LE VIEUX Le Conseil communautaire Somme Sud-Ouest s’est réuni le 23 septembre 2019 à 18h30 en la salle des fêtes de Beaucamps-le-Vieux, sous la Présidence d’Alain DESFOSSES. Délégués titulaires : NOBLESSE Albert, BAILLEUL Dominique, FORMET Thierry, LENEL Marcel, SOUMILLON Gilles, QUEVAUVILLERS Louis, HEBERT Thierry, de CALONNE Roland, THIVERNY François, DUPUIS Éric, MICHEL Géraldine, BLEYAERT Joseph, POIRE Jean-Paul, GUILBERT Jackie, LESUR Alain, STOTER Jean-Jacques, BON Linda, de PALMAERT Yolaine, BOHIN Pascal, VAN OOTEGHEM Clarisse, LACHEREZ Guy, CHOPIN Jean-Pierre, de MONCLIN Arnaud, LOUIS Claude, DE SAINT GERMAIN Lyliane, BOUDERNEL Gilles, CHELLE-POIRET Sabine, DUBOIS Jean, ROUZAUD Jean-Marie, TEN Alexis, DUFOUR Guy, DUBOS Philippe, LEFEVRE André, RICOUART Jean-Pierre, GUILBERT Joël, DUCROCQ Sylvie, CALIPPE Alain, GAMBIER Mariel, DESFOSSES Alain, FACQUET Agnès, GOETHALS Eddy, LOUVARD Annie, VAQUER Florence, FROIDURE James, DEMAREST Vincent, DOINEL Richard, LAROCHE Denis, LEFEUVRE Jannick, ESCARD Marie-Elisabeth, de BEAUFORT Jean, de WAZIERS Isabelle, MICHAUX Colette, MOUTON Valérie, MARGRY Jean-Pierre, PORTOIS Nicolas, NOPPE Robert, DENEUX Gérard, GERAUX Christophe, CHARBONNIER Sylvain, WATTEZ Aubert, TURLOT Jean-Marie, GUICHARD Anthony, MOREL Claude, DEMARQUET Jean-Pierre, D’HOINE Catherine, COCQ Philippe, BLAMPOIX Christophe, LOMBAREY Michèle, DANCOURT Daniel, QUILLENT Jean-Claude, SAELENS Willy, MANACH Sylvain, LEPINE Patrick, PERONNE Michèle, NORMAND Lionel, DELAIRE Rose-France, AUZOU Emmanuel, LECLERCQ Geneviève, LABESSE Jean-Marc, GAILLET Gérard, CAUX Gaël, BAZIN Jacques, HOUAS Jean-Claude, DESMAREST Gérard, LEROY Loïc, DELHOMELLE Béatrice, MAGNIER Patrick, HESSE Hervé, MORAIN Bernard, MARSEILLE Frédéric, MEERSCHMAN Guy, DANCOURT David, HETROY Maxime, MARIAGE Bruno, ROSAN Yves, LAMOTTE Bernard. -

Canadian Cavalry on the Western Front, 1914-1918

Western University Scholarship@Western Electronic Thesis and Dissertation Repository 4-9-2013 12:00 AM "Smile and Carry On:" Canadian Cavalry on the Western Front, 1914-1918 Stephanie E. Potter The University of Western Ontario Supervisor Dr. B. Millman The University of Western Ontario Graduate Program in History A thesis submitted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree in Doctor of Philosophy © Stephanie E. Potter 2013 Follow this and additional works at: https://ir.lib.uwo.ca/etd Part of the Military History Commons Recommended Citation Potter, Stephanie E., ""Smile and Carry On:" Canadian Cavalry on the Western Front, 1914-1918" (2013). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 1226. https://ir.lib.uwo.ca/etd/1226 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in Electronic Thesis and Dissertation Repository by an authorized administrator of Scholarship@Western. For more information, please contact [email protected]. “SMILE AND CARRY ON:” CANADIAN CAVALRY ON THE WESTERN FRONT, 1914-1918 by Stephanie Elizabeth Potter Graduate Program in History A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The School of Graduate and Postdoctoral Studies The University of Western Ontario London, Ontario, Canada Stephanie Elizabeth Potter 2013 Abstract Although the First World War has been characterized as a formative event in Canadian History, little attention has been paid to a neglected and often forgotten arm of the Canadian Expeditionary Force, the Cavalry. The vast majority of Great War historians have ignored the presence of mounted troops on the Western Front, or have written off the entire cavalry arm with a single word – ‘obsolete.’ However, the Canadian Cavalry Brigade and the Canadian Light Horse remained on the Western Front throughout the Great War because cavalry still had a role to play in modern warfare. -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Hauts-de-France Chauny Abbécourt 02 02001 Hauts-de-France Tergnier Achery 02 02002 Hauts-de-France Soissons Acy 02 02003 Hauts-de-France Marle Agnicourt-et-Séchelles 02 02004 Hauts-de-France Tinqueux Aguilcourt 02 02005 Hauts-de-France Bohain-en-Vermandois Aisonville-et-Bernoville 02 02006 Hauts-de-France Tinqueux Aizelles 02 02007 Hauts-de-France Soissons Aizy-Jouy 02 02008 Hauts-de-France Gauchy Alaincourt 02 02009 Hauts-de-France Pinon Allemant 02 02010 Hauts-de-France Vic-sur-Aisne Ambleny 02 02011 Hauts-de-France Soissons Ambrief 02 02012 Hauts-de-France Tinqueux Amifontaine 02 02013 Hauts-de-France Tergnier Amigny-Rouy 02 02014 Hauts-de-France Villers-Cotterêts Ancienville 02 02015 Hauts-de-France Tergnier Andelain 02 02016 Hauts-de-France Tergnier Anguilcourt-le-Sart 02 02017 Hauts-de-France Pinon Anizy-le-Château 02 02018 Hauts-de-France Ham Annois 02 02019 Hauts-de-France Hirson Any-Martin-Rieux 02 02020 Hauts-de-France Hirson Archon 02 02021 Hauts-de-France Fère-en-Tardenois Arcy-Sainte-Restitue 02 02022 Hauts-de-France Fère-en-Tardenois Armentières-sur-Ourcq 02 02023 Hauts-de-France Laon Arrancy 02 02024 Hauts-de-France Gauchy Artemps 02 02025 Hauts-de-France Montmirail Artonges 02 02026 Hauts-de-France Laon Assis-sur-Serre 02 02027 Hauts-de-France Laon Athies-sous-Laon 02 02028 Hauts-de-France Saint-Quentin Attilly 02 02029 Hauts-de-France Caudry Aubencheul-aux-Bois 02 02030 Hauts-de-France Hirson Aubenton 02 02031 Hauts-de-France Ham Aubigny-aux-Kaisnes -

Réduire • Collecter • Trier • Traiter • Valoriser Nos Déchets

réduire • collecter • trier • traiter • valoriser nos déchets no 47 ÉDITO Les efforts engagés service et des charges qui, bien que par TRINOVAL au cours maîtrisées au plus près, augmentent de ces dernières années nécessairement. C’est donc la bonne ont permis au syndicat santé de notre structure publique que de réduire les coûts de nous souhaitons transmettre à travers gestion du service. Aujourd’hui inscrite cette information : nos efforts de dans une étude d’optimisation du gestion et la participation des usagers service et du fonctionnement, nous font leurs effets. avons l’occasion de prendre la mesure des efforts consentis. Si Trinoval travaille à rationnaliser encore son service, rien n’est possible Tricycle n°47 Ainsi, je peux vous annoncer que sans la participation active des délégués le comité syndical, composé par de chaque commune qui composent Syndicat Mixte Interdépartemental les élus de toutes les communes notre territoire. de Ramassage et de Traitement des du territoire couvert par Trinoval, a Ordures Ménagères de la Picardie Ouest décidé de maintenir les montants Vous trouverez dans cette édition des redevances et des contributions de notre dépliant les informations Chemin Rural n°3 80640 - Thieulloy l’Abbaye appliqués en 2016 pour 2017. essentielles de notre service public. mail : [email protected] Vous en souhaitant bonne lecture, mes t. 03 22 90 36 60 Les études conseillent de lisser au collègues Vice-présidents et moi-même f. 03 22 90 10 59 maximum l’évolution de la redevance vous souhaitons de très bonnes fêtes, plutôt que de laisser se creuser un et une excellente année 2017.