8798 An.So. 09 Van Wonterghem

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Memorie Di Adriano

Garanzia Giovani SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA TITOLO DEL PROGETTO: Memorie di Adriano SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale Area di intervento: Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi OBIETTIVO DEL PROGETTO: L'obiettivo del progetto è quello di creare un percorso che porti alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, cominciando dal potenziamento di una cultura dell'identità della comunità locale che, incardinata sui luoghi, sulle storie, sulle tradizioni e sulla vita del territorio, porti a un rafforzamento del legame con le origini e alla costruzione di una prospettiva culturale che sia volano per quei territori. Contribuire a dare preminenza alle comunità e a porre particolare attenzione agli elementi identitari per far sì che siano le comunità stesse a divenire artefici delle attività di valorizzazione e promozione del proprio patrimonio culturale, attraverso azioni di riscoperta delle tradizioni locali, articolate in arte, cultura, artigiano e ambiente, e attraverso la creazione di cantieri di legami perché solo dall'incontro con l'altro è possibile dar vita a una identità culturale comune e condivisa: . ampliare la conoscenza e la promozione dei beni culturali, ambientali e delle storie locali dei diversi territori (partendo dalle Chiese, alle Grotte carsiche, ai serpari di Cocullo, alle doline, alla transiberiana d’Abruzzo, allo zafferano DOP oro rosso d’Abruzzo, i reperti archeologici per poi riposarsi in una delle piazze dei piccoli borghi magari assaggiando i confetti di Sulmona); . migliorare la connessione tra i territori finalizzata ad una migliore accoglienza dei “curiosi del Bel Paese” anche attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni; . -

Legenda Tav. E1 – Siti Di Interesse Archeologico E Antropologico

LEGENDA TAV. E1 – SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E ANTROPOLOGICO I siti di interesse archeologico nel Parco Naturale Regionale Sirente - Velino e nelle aree limitrofe NEL TERRITORIO DEL PARCO NELLE AREE LIMITROFE NECROPOLI NECROPOLI 1. Castelvecchio Subequo - loc. Le Castagne 7. Celano- loc. Le Paludi 2. Castelvecchio Subequo - loc. Colle Cipolla 8. Fossa - loc. Casale 3. Castelvecchio Subequo - loc. Macrano 9. Scurcola Marsicana - loc. Piani Palentini 4. Molina Aterno - loc. Campo Valentino 10. S. Benedetto in Perillis - loc. Colle S. Rosa Valle 5. Castelvecchio Subequo - loc. Campo di Moro 11. Caporciano - loc. Campo di Monte 6. Ovindoli - S. Potito loc. dei Santi 12. Celano- loc. Ruscella INSEDIAMENTI INSEDIAMENTI 13. Fagnano Alto - Termine loc. Le Fratte. 43. Ocre - loc. Castello di Ocre 14. Fagnano Alto - loc. Colle di Opi 44. Pescina - loc. Rocca Vecchia 15. Fontecchio- loc. Castellone S. Pio 45. Collarmele - centro storico 16. Fontecchio -loc. Chiesa di S. Vittoria 46. Aielli - centro storico 17. Tione degli Abruzzi - loc. Colle Rischia 47. Celano - Bussi loc. Capo Porciano 18. Tione degli Abruzzi - Villa Grande 48. Celano - loc. Le Paludi 19. Acciano - Beffi loc. La Fonte 49. Celano - loc. Ruscella 20. Acciano- area adiacente al cimitero 50. Massa d’Albe - loc. Alba Fucense/ S. Pietro/Albe 21. Molina Aterno - Campo Valentino Vecchia 22. Molina Aterno - Mandra Murata 51. Fossa - loc. Monte di Cerro 23. Molina Aterno - Colle Castellano 52. S. Demetrio ne’ Vestini - loc. Sinizzo 24. Castelvecchio Subequo - loc. Colle Cipolla 53. Prata d’Ansidonia - S. Nicandro loc. Leporanica 25. Castelvecchio Subequo - loc. Macrano 54. Prata d’Ansidonia - loc. Collemaggiore 26. Castelvecchio Subequo - loc. -

Lista Dei Cacciatori Residenti Ed Ammessi Regionali

CACCIATORI AMMESSI ALLA Z.P.E. ALTO SANGRO ALTA VALLE DEL SAGITTARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELL'A.T.C. SULMONA PER LA S. V. 2021/2022 L'AUTORIZZAZIONE NELLA Z.P.E. E' SUBORDINATA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE PER L'ISCRIZIONE E L'AMMISSIONE NELL'A.T.C. SULMONA COGNOME NOME RESIDENZA ABBONDANZA STEFANO PINETO ACETO GIOVANNINO ROSCIANO ALESSANDRINI GIOVANNI ORTONA ALMONTE DARIO SULMONA ALMONTE ANGELO SULMONA ALVIANI ANGELO BARREA AMADIO SERGIO CITTA' SANT'ANGELO AMICANGIOLI MARIO CASTEL DI SANGRO AMICARELLI ALFONSO PESCARA AMICONE ANGELO CASTEL DI SANGRO AMODIO COSIMO RIVISONDOLI AMOROSI FRANCESCO CAMPO DI GIOVE AMOROSI GUSTAVO ROCCARASO AMOROSI ANTONELLO ROCCARASO ANGELUCCI LUIGI SULMONA ANGELUCCI MARIO CHIETI ANNUNZIATA GIUSEPPE CHIETI ANTONETTI FRANCESCO CAMPO DI GIOVE AQUILANO MAURIZIO SAN VITO MARINA AQUILANO GIUSEPPE ORTONA AQUILANTE PIERO PALOMBARO ARATARI ANTONIO VILLETTA BARREA ARGENTIERI SIMONE VILLETTA BARREA AURITI ANTONIO ORSOGNA AURITI NICOLA ORSOGNA BALASSONE FRANCO SULMONA BALDASSARRE CHRISTIAN MOLINA ATERNO BALDI GIORGIO OTONA BALZANO VINCENZO CASTEL DI SANGRO BALZANO MICHELE CASTEL DI SANGRO BASCIANO ROBERTO MANOPPELLO BASSETTA EMILIANO MONTESILVANO BELLI ARMANDO ALFEDENA BELLO COSIMO CASALBORDINO BELLUZZI MASSIMO CHIETI BERARDI ANDREA BUGNARA BERARDINELLI FAUSTO CASTEL DI SANGRO BERARDINELLI WALTER CASTEL DI SANGRO BOIOCCHI DOMENICO SULMONA BONAVENTURA RINO INTRODACQUA BONAVENTURA NALDO INTRODACQUA BRONZI LUCA MONTESILVANO BRONZI GAETANO MONTESILVANO BUFO TAURO SPOLTORE BUFO VINCENZO SPOLTORE BUONGIORNO ARISTIDE -

The Long-Term Influence of Pre-Unification Borders in Italy

A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna Conference Paper Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long- Term Influence of pre-Unification Borders in Italy 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna (2014) : Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long-Term Influence of pre-Unification Borders in Italy, 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/124400 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. -

This Regulation Shall Be Binding in Its Entirety and Directly Applicable in All Member States

12. 8 . 91 Official Journal of the European Communities No L 223/ 1 I (Acts whose publication is obligatory) COMMISSION REGULATION (EEC) No 2396/91 of 29 July 1991 fixing for the 1990/91 marketing year the yields of olives and olive oil THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Having regard to the Treaty establishing the European Committee for Oils and Fats, Economic Community, Having regard to Council Regulation No 136/66/EEC of 22 September 1966 on the establishment of a common HAS ADOPTED THIS REGULATION : organization of the market in oils and fats ('), as last amended by Regulation (EEC) No 1720/91 (2) ; Article 1 Having regard to Council Regulation (EEC) No 2261 /84 of 17 July 1984 laying down general rules on the granting 1 . For the 1990/91 marketing year, yields of olives and of aid for the production of olive oil and of aid to olive oil olive oil and the relevant production zones shall be as producer organizations (3), as last amended by Regulation specified in Annex I hereto . (EEC) No 3500/90 (4), and in particular Article 19 thereof, 2. The production zones are defined in Annex II . Whereas Article 18 of Regulation (EEC) No 2261 /84 provides that yields of olives and olive oil should be fixed for each homogeneous production zone on the basis of Article 2 information supplied by the producer Member States ; This Regulation shall enter into force on the third day Whereas, in view of the information received, it is appro following its publication in the Official Journal of the priate to fix these yields as specified in Annex I hereto ; European Communities. -

Protezione Civile Regione Abruzzo

Protezione civile - Regione Abruzzo Sede Operativa Protezione Civile Abruzzo scuola di formazione c/o Reiss Romoli, Via G.Falcone, n.25, L'Aquila. - Centralino : Numeri telefonici: 0862.336579 - 0862.336600 Numero verde: 800860146 - 800861016 - Per la ricerca e l’offerta di alloggi : Sala Operativa Regione Abruzzo Numeri telefonici: 0862318603 - 0862314311 - 0862317085 - 0862312725 E-mail: [email protected] - Per informazioni sul rilevamento dei danni degli immobili : Direzione generale Economato Numero telefonico: 0862412470 - Per informazioni sulla valutazione e il censimento dei danni agli immobili: Numero telefonico: 800 324171 Elenco COM Comuni Telefoni e Fax 1. L'Aquila L'Aquila Tel.: Scuola Materna 085 2950155 Indirizzo: Via Scarfoglio Fax: 0852 950143 E-mail: com1aquila@ protezionecivile.it 085 2950112 0852 950143 2. San Demetrio Acciano Tel.: Scuola Elementare Barisciano 0862 810071 Fagnano Alto 0862 810826 Fontecchio Fossa Fax: Poggio Picenze 0862 810897 Prata D'Ansidonia S. Eusanio Forconese E-mail: San Demetrio ne Vestini com2sandemetrio@ San Pio Delle Camere protezionecivile.it Tione degli Abruzzi Villa S. Angelo 3. Pizzoli Barete Tel: Scuola Elementare Cagnano Amiterno 0862 976629 Campotosto 0862 977015 Capitignano 0862 976143 L'Aquila 0862 976122 Lucoli Montereale E-mail: Pizzoli com3pizzoli@ Scoppito protezionecivile.it Tornimparte 4. Pianola Celano Tel.: Centro sportivo L'Aquila 0862 751535 Ocre 0862 751506 Ovindoli Rocca di Cambio Fax: Rocca di Mezzo 0862 751860 E-mail: com4pianola@ protezionecivile.it 5. Paganica L'Aquila Tel: Campo Sportivo 0862 689420 Fax: 0862 68764 E-mail: com5paganica@ protezionecivile.it 6. Navelli Bussi sul Tirino Tel: Istituto Calascio 0862 959142 Comprensivo Capestrano Scolastico Caporciano Fax: Carapelle 0862 959429 Castel Del Monte Castelvecchio Calvisio E-mail: Collepietro com6navelli@ L'Aquila protezionecivile.it Navelli Ofena San Benedetto in Perillis Santo Stefano di Sessanio Villa S.Lucia Degli Abruzzi 7. -

Asl 201 Avezzano-Sulmona-L'aquila

REGIONE ABRUZZO - DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO INFERMI E FERITI - ELENCO AGGIORNATO AL 17/02/2017 Denominazione Natura giuridica Sede legale Comune Sede Legale Atto Autorizzazione Regionale ASL 201 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA Autorizzazioni nell'ambito del Sistema di emergenza urgenza 118 Associazione 16 Maggio 1982 Associazione Località Pezzetaglie Oricola (AQ) D.P.G.R. n. 366 del 9.07.1997 Confraternita della Misericordia di Balsorano e S. Vincenzo Valle R. Associazione Piazza T. Baldassarre, 1 Balsorano (AQ) DG15/77 del 4 settembre 2003 Confraternita della Misericordia Associazione Via Marconi, 68 Avezzano (AQ) DG15/46 del 9 luglio 2002 Croce Verde "Rugora Giuseppina" Associazione Via Stazione, 1 Civitella Roveto (AQ) DG 15/20 del 28.07.2004 (4) Pubblica Assistenza Croce Verde Pratola Soccorso Associazione Via F. Colella, 27 Pratola Peligna (AQ) DG15/68 del 13 maggio 2003 Pubblica Assistenza Montereale Associazione Via dello Zaffo Montereale (AQ) DG 15/21 del 28.07.2004(5) DG15/36 del 12 dicembre 2006 Pubblica Assistenza e Protezione Civile "Croce Bianca" Associazione Via del Torcituro, 40 L'AQUILA (nell'ambito)DG15/17-10.07.2008. Confraternita della di Misericordia Magliano dei Marsi Associazione Piazza Santa Lucia, 5 Magliano dei Marsi (AQ) DG13/24 del 28 ottobre 2008 Autorizzazioni al di fuori del Sistema di emergenza urgenza 118 Confraternita di Misericordia Associazione Via Torlonia Luco dei Marsi (AQ) DG15/48 del 9 luglio 2002 Fraternità di Misericordia Associazione Piazza S. Maria Celano (AQ) DG15/47 del 9 luglio 2002 AVIS Associazione Via Cavour Trasacco (AQ) DG15/65 del 18.04.2003 Pubblica Assistenza Croce Verde O.N.L.U.S. -

REGIONE ABRUZZO AZIENDA SANITARIA LOCALE N

REGIONE ABRUZZO AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila ---------------------------------- Sede Legale - Via Saragat – 67100 L’Aquila _______________________________________________________________________________________________ Ufficio Stampa Vittorio Tucceri 333/4647018 Venerdì 12- 7-2014 COMUNICATO STAMPA E’ aperto due lunedì al mese ma è già un successo: valanghe di prenotazioni fino al prossimo anno. PREVENZIONE SENO, A RAIANO DONNE ANCHE DAL PARCO NAZIONALE DUE APERTURE MENSILI E GIA’ 300 VISITE DA MARZO A OGGI. PRENOTAZIONI: AGENDA PIENA FINO A SETTEMBRE 2015. Dr. Bafile: “La nuova attività, avviata nel centro della Valle Peligna, si aggiunge a una Rete di 6 strutture ambulatoriali della Asl 1, attive da anni a Montereale, Capestrano, Barisciano, S. Demetrio, Pizzoli, Tornimparte” RAIANO (Aq) – L’effetto-prevenzione al seno, lanciato dalla Asl 1, valica i confini della Valle Peligna e si spinge fino al cuore del Parco nazionale d’Abruzzo. L’apertura dell’ambulatorio di senologia della Asl a Raiano, nella sede dell’ex monastero Zoccolanti, ha ridestato nelle donne, con felice prepotenza, il desiderio della prevenzione. Le richieste di controlli, oltreché da Sulmona, Pratola, Raiano e altri centro della Valle Peligna, arrivano adesso anche da paesi come Villetta Barrea e altre località dell’altro Sangro. Con (per ora) due aperture al mese, a partire dal marzo scorso, l’ambulatorio – sotto la direzione del dr. Alberto Bafile, direttore di Senologia dell’ospedale di L’Aquila, affiancato dalla dr.ssa Simona Felici - è già andato oltre ogni aspettativa: ad oggi più di 300 prestazioni che comprendono visite ed ecografie. E l’agenda dell’ambulatorio di Raiano continua a infittirsi di date e appuntamenti: un effetto-valanga che ha già riempito tutte le caselle delle prenotazioni fino al settembre del 2015. -

Prefettura Dell'aquila

Prefettura dell’Aquila Ufficio Stampa Comunicato Stampa Concluso il lavoro del Tavolo coordinamento rientro a scuola e Piano trasporti Con la presentazione del Documento Operativo si è concluso il lavoro del Tavolo di coordinamento per la problematica legata al rientro a scuola nella provincia aquilana degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed al relativo Piano dei trasporti pubblici. Le riunioni organizzative, aperte il 9 dicembre dal Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, si sono susseguite con regolare frequenza nelle successive due settimane, curate dalla speciale task force istituita in Prefettura dal Prefetto, con la collaborazione dei soggetti facenti parte del tavolo: Regione Abruzzo; Provincia; Comuni dell’Aquila, Avezzano, Sulmona, Carsoli, Tagliacozzo, Castel di Sangro e Roccaraso; Questore della provincia dell’Aquila; Comandanti p.li dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale; Motorizzazione Civile; TUA ed AMA. L’obiettivo del lavoro è stato quello di determinare ogni possibile soluzione per garantire il rientro in sicurezza del 75% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, nella considerazione che evitare qualunque forma di assembramento costituiva l’obiettivo principale da raggiungere. Le criticità rilevate sono state individuate suddividendo la provincia in tre macro aree: “Città dell’Aquila”, “Area Marsica” e “Area Valle Peligna-Alto Sangro” e procedendo successivamente con l’elaborazione di singole schede tecniche per ogni Istituto Scolastico, raffrontando orari di ingresso e di uscita con quelli stabiliti dalle Società di trasporto e tenendo in considerazione il numero degli studenti, la loro provenienza e la ridotta capacità di riempimento dei mezzi a disposizione, fissata come noto al 50% della loro capienza. -

Il Castello Piccolomini Di Celano

III QUADERNI A CURA DEL POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO 2 CAPOLAVORI d’ARTE al CASTELLO PICCOLOMINI di CELANO a cura di Lucia Arbace ed Emilia Ludovici 4 5 Testi: Lucia Arbace Sommario Emila Ludovici Foto: Gino Di Paolo Il Castello Piccolomini di Celano 6 • Il Castello tra Ottocento e Novecento • Dal terremoto del 2009 ad oggi • Il prosciugamento del lago Fucino e i reperti ritrovati • La Collezione Torlonia • Il Cortile Il Museo d’Arte Sacra della Marsica: capolavori dal Medioevo al Barocco 26 • L’epoca d’oro della pittura in Abruzzo • La pittura tardo-gotica nella valle Peligna e nella Marsica • Gli straordinari lapidei da San Pietro in Albe • Le porte lignee e il racconto dei Vangeli • Il volto del Sacro e i Maestri Scultori • Antichi tabernacoli e la devozione ad essi riservata • Gli affreschi del Palazzo Orsini di Tagliacozzo • Capolavori d’oreficeria da Sulmona a L’Aquila • I paramenti sacri Le ultime iniziative al Castello Piccolomini 80 APPENDICI 83 Progetto grafico e realizzazione ZiP Adv Promozione editoriale Terra d’Abruzzo - Pescara Bibliografia 92 www.terradabruzzo.com Stampa luglio 2018 ISBN 978-88-97131-17-5 © ZiP Adv Edizioni ZiP Via G. D’Annunzio, 60 65127 Pescara www.edizionizip.it 7 Il Castello Piccolomini di Celano Lucia Arbace E’ maestoso, è imponente, e non passa certo inosservato a quanti percorrono l’au- tostrada da Roma verso Chieti-Pescara. A differenza di altri castelli completati nel Rinascimento, dove la natura militare, difensiva, è resa più morbida e tonda dai ba- stioni a pianta circolare, il nostro colpisce per la struttura quasi monolitica che svetta sulla sommità di Celano, un perfetto aggregato di volumi a sezione quadrangolare, di linee rette e di spigoli. -

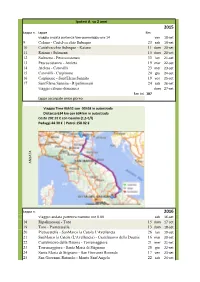

Ipotesi a Su 2 Anni 9 Celano

Ipotesi A su 2 anni 2015 tappa n. tappe Km viaggio andata partenza Ven-pomeriggio ore 14 ven 18-set 9 Celano - Castelvecchio Subequo 23 sab 19-set 10 Castelvecchio Subequo - Raiano 11 dom 20-set 11 Raiano - Sulmona 15 dom 20-set 12 Sulmona - Pescocostanzo 33 lun 21-set 13 Pescocostanzo - Ateleta 19 mar 22-set 14 Ateleta - Carovilli 23 mer 23-set 15 Carovilli - Carpinone 20 gio 24-set 16 Carpinone - Sant'Elena Sannita 19 ven 25-set 17 Sant'Elena Sannita - Ripalimosani 24 sab 26-set viaggio ritorno domenica dom 27-set km tot 187 tappe accorpate unico giorno Viaggio Time 06h52 con 05h58 in autostrada Distanza 634 km con 604 km in autostrada Costo 202.32 € con Gasolio (1,5 €/l) Pedaggi 44.30 € | Petrol 158.02 € ANDATA tappa n. 2016 viaggio andata partenza mattino ore 8.00 sab 16-set 18 Ripalimosani - Toro 15 dom 17-set 19 Toro - Pietracatella 13 dom 18-set 20 Pietracatella - SanMarco la Catola L'Avellaneta 26 lun 19-set 21 SanMarco la Catola (L'Avellaneta) - Castelnuovo della Daunia 16 mar 20-set 22 Castelnuovo della Daunia - Torremaggiore 21 mer 21-set 23 Torremaggiore - Santa Maria di Stignano 28 gio 22-set 24 Santa Maria di Stignano - San Giovanni Rotondo 17 ven 23-set 25 San Giovanni Rotondo - Monte Sant'Angelo 22 sab 24-set viaggio ritorno domenica dom 25-set km tot 158 tappe accorpate unico giorno Viaggio Time 07h39 con 06h06 in autostrada Distanza 701 km con 604 km in autostrada Costo 215.25 € totale con Gasolio Pedaggi 43.60 € | Petrol 171.65 € ANDATA Ipotesi B su 3 anni 2015 tappa n. -

Cities Call for a More Sustainable and Equitable European Future

Cities call for a more sustainable and equitable European future An open letter to the European Council and its Member States Tuesday 30th April 2019, President of the European Council, Heads of States and Governments of the European Union Member States, We, the undersigned mayors and heads of local governments have come together to urge the Heads of States and Governments of the Member States to commit the European Union (EU) and all European institutions to a long-term climate strategy with the objective of reaching net-zero emissions by 2050 – when they meet at the Future of Europe conference in Sibiu, Romania on 9 May, 2019. The urgency of the climate crisis requires immediate action, stepping up our climate ambition and pursuing every effort to keep global temperature rise below 1.5C by mid-century, as evidenced by the Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Global Warming of 1.5C. Current energy and climate policies in place globally, set the planet on a global warming pathway of 3°C. We are reminded of the inadequacy of our response to climate change, by the thousands of young people demonstrating each week on the streets of European cities - and around the world. We cannot let the status quo jeopardise their future and those of millions of European citizens. We owe it to the next generation to make more ambitious commitments to address climate change at all levels of government and in every aspect of European policy-making. We acknowledge and support the positions of the European Parliament and of the Commission to pursue net-zero emissions as the only viable option for the future of Europe and the world.