La Educación Sexual En Murcia Es Adoctrinamiento

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

January 11, 2019

Keigher & Associates, LLC 1320 Lincoln Mall, Suite 10, Lincoln, Nebraska 68508 KK Timothy P. Keigher [email protected] Phone: (402)-474-3810 Weekly Legislative Report for January 11, 2019 HAPPENINGS IN THE NEBRASKA LEGISLATURE THIS WEEK The 106th Legislature, 1st Session, commenced on Wednesday, January 9, 2019 to begin their 90-day session (aka, Long Session). The 2019 Session began by welcoming 13 new members to the body, 11 whom were elected last November and two that we appointed to fill seats that were vacated by senators who were elected to other offices. The new senators are: District 14 John Arch of La Vista, Executive vice president for Boys Town. District 32 Tom Brandt of Plymouth, Farmer. District 6 Machaela Cavanaugh of Omaha, Non-profit employee. District 10 Wendy DeBoer of Omaha, Attorney. District 30 Myron Dorn of Adams, Farmer, former Gage County board chairman. District 40 Tim Gragert of Creighton, Retired U.S. Natural Resources Conservation Service Employee, retired Army National Guard officer District 16 Ben Hansen of Blair, Chiropractor, small-business owner. District 8 Megan Hunt of Omaha, Small-business owner. District 49 Andrew La Grone of Gretna, was appointed to replace Senator Murante who was elected State Treasurer. Attorney, former legal counsel for the Legislature’s Government Committee District 12 Steve Lathrop of Omaha, Trial attorney. District 22 Mike Moser of Columbus, Small-business owner, former Columbus mayor. District 38 Dave Murman of Glenvil, Farmer. District 1 Julie Slama of Peru, was appointed to fill Dan Watermeier's seat as he as elected to the PSC. Para-professional at Auburn Public Schools. -

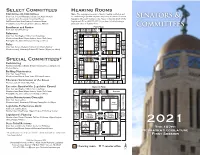

Senators & Committees

Select Committees Hearing Rooms Committee on Committees Note: The ongoing replacement of Capitol heating, ventilation and Chair: Sen. Robert Hilkemann; V. Chair: Sen. Adam Morfeld air conditioning equipment requires temporary relocation of certain Senators & 1st District: Sens. Bostelman, Kolterman, Moser legislative offices and hearing rooms. Please contact the Clerk of the 2nd District: Sens. Hunt, Lathrop, Lindstrom, Vargas Legislature’sN Office (402-471-2271) if you have difficulty locating a 3rd District: Sens. Albrecht, Erdman, Groene, Murman particular office or hearing1st room. Floor Enrollment and Review First Floor Committees Chair: Sen. Terrell McKinney Account- ing 1008 1004 1000 1010 Reference 1010-1000 1326-1315 Chair: Sen. Dan Hughes; V. Chair: Sen. Tony Vargas M Fiscal Analyst H M 1012 W 1007 1003 W Members: Sens. Geist, Hilgers, Lathrop, Lowe, McCollister, 1015 Pansing Brooks, Slama, Stinner (nonvoting ex officio) 1402 1401 1016 Rules 1017 1308 1404 1403 1401-1406 1019 1301-1314 1023-1012 Chair: Sen. Robert Clements; V. Chair: Sen. Wendy DeBoer 1305 1018 Security Research 1306 Members: Sens. J. Cavanaugh, Erdman, M. Hansen, Hilgers (ex officio) 1405 1021 1406 Pictures of Governors 1022 Research H H Gift 1302 1023 15281524 1522 E E 1510 Shop Pictures of Legislators Info. 1529-1522 Desk 1512-1502 H E E H Special Committees* 1529 1525 1523 1507 1101 Redistricting 1104 Members: Sens. Blood, Briese, Brewer, Geist, Lathrop, Linehan, Lowe, W Bill Room Morfeld, Wayne 1103 Cafeteria Mail-Copy 1114-1101 1207-1224 Building Maintenance Center 1417-1424 1110 Self- 1107 Service Chair: Sen. Steve Erdman Copies Members: Sens. Brandt, Dorn, Lowe, McDonnell, Stinner W H W M 1113 1115 1117 1423 M 1114 Education Commission of the States 1113-1126 1200-1210 1212 N Members: Sens. -

Feb. 16-19, 2021

UNICAMERAL UPDATE News published daily at Update.Legislature.ne.gov Vol. 44, Issue 7 / Feb. 16 - 19, 2021 COVID-19 liability Bill would reinstate winner- protections take-all electoral system considered he Judiciary Committee heard testimony Feb. 18 on a pro- T posal meant to discourage frivolous lawsuits related to the ongo- ing coronavirus pandemic. LB139, sponsored by Albion Sen. Tom Briese, would provide civil li- ability protections for a broad range of individuals and organizations. As businesses, educational insti- tutions and health care providers struggle to recover from the impact of the pandemic, Briese said, they are faced with the threat of unwarranted, needless lawsuits. “I believe it’s incumbent upon us as policymakers to do everything we can to facilitate our state’s recovery from Sen. Julie Slama said LB76 would give all Nebraskans an equal say in how the state’s electoral this pandemic,” he said. “Implement- votes are cast. ing the protections found in LB139 is ll five of Nebraska’s Electoral when drawing congressional districts one very substantial step that we can College votes would be as- for the benefit of Electoral College take to help this recovery.” A signed to the statewide win- votes, which is exactly what the fram- Protected groups under the bill ner in presidential elections under a ers of our Constitution fought against would include medical and other bill considered Feb. 17 by the Govern- by empowering states — not segments health care providers, first responders, ment, Military and Veterans Affairs of states — to choose the president of medical facilities, schools, restaurants, Committee. -

2020 General Election Nebraska

2020 General Election Nebraska www.vote411.org Email: [email protected] 2020 Nebraska General Election Table of Contents General 2020 Notes Nebraska Voters Urged to Vote by Mail Presidential Race Federal Races (Nebraska) U.S. Senator U. S. House of Representatives, District 1 U. S. House of Representatives, District 2 U. S. House of Representatives, District 3 Nebraska State Legislature State Legislature, District 1 State Legislature, District 3 State Legislature, District 15 State Legislature, District 17 State Legislature, District 21 State Legislature, District 23 State Legislature, District 25 State Legislature, District 27 State Legislature, District 29 State Legislature, District 35 State Legislature, District 37 State Legislature, District 43 State Legislature, District 45 State Legislature, District 49 Natural Resource Districts Central Platte District 4 Lower Big Blue District 1 Lower Elkhorn District 1 Lower Elkhorn District 2 Lower Elkhorn District 4 Lower Platte North District 3 Lower Platte North District 5 Lower Platte North District 7 Lower Platte North District 9 Lower Platte South District 2 Lower Platte South District 2 Lower Platte South District 9 Lower Platte South District 10 Middle Republican District 3 Nemaha District 4 Papio Missouri River Subdistrict 1 Papio Missouri River Subdistrict 3 Papio Missouri River Subdistrict 5 Papio Missouri River Subdistrict 7 Papio Missouri River Subdistrict 9 South Platte District 7 Upper Big Blue District 4 Upper Big Blue District 5 State Board of Education State -

Appropriations Hearing March 14, 2019

Transcript Prepared by Clerk of the Legislature Transcribers Office Appropriations Committee March 14, 2019 STINNER: My name is John Stinner. I'm from Gering, Nebraska, and represent the 48th Legislative District. I serve as Chair of this committee. Like to start off by having members do self-introductions, starting with Senator Erdman. ERDMAN: Hi, I'm Steve Erdman District 47, ten counties in the Panhandle. McDONNELL: M ike McDonnell, LD5, south Omaha. HILKEMANN: R obert Hilkemann, District 4, west Omaha. STINNER: John Stinner, District 48, all of Scotts Bluff County. BOLZ: Senator Kate Bolz, District 29. DORN: I'm Myron Dorn, District 30, which is Gage County and southeast Lancaster. STINNER: We will have other senators joining us. I believe that they'll either be coming in late or are at hearings. Assisting the committee today as Brittany Bohlmeyer, our committee clerk. Our page today was Cadet Fowler. He is studying film studies at the University of Nebraska in Lincoln. On the cabinet to your right you will find cream testify sheets. If you are planning to testify today, please fill out a cream sign-in sheet and hand it to the page when you come up to testify. If you will not be testifying at the microphone but want to go on record as having a position on a bill being heard today, there are white sign-in sheets on the cabinet where you may leave your name and other pertinent information. These sign-in sheets will become exhibits in the permanent record at the end of today's hearings. -

2021 Nebraska Legislative Districts & Senators

Keya Paha Boyd Dawes Knox 40 Cedar Sheridan Cherry Dixon Sioux Holt Brown Rock . Dakota 43 Pierce 17 Box Butte Antelope Wayne 051020304050 Thurston Miles 19 Scotts Bluff Grant Hooker Thomas Blaine Loup Garfield Wheeler Stanton Cuming Madison May By Tim Erickson 48 Burt 12/21/2020 16 Sources: ESRI, Morrill 41 Boone US Census Bureau Garden 22 Dodge Legislative Research Office McPherson Logan Colfax Banner 47 Arthur Valley Greeley Platte 15 Washington Custer Nance 13 23 Douglas 10 391811 Cheyenne Sherman Howard Butler Saunders 4209 Kimball Keith 36 Polk 57 Merrick 4914 Deuel Lincoln 34 Sarpy345 24 25 42 21 2 35 Cass 2021 Nebraska Legislative Perkins Dawson Buffalo Hall Hamilton York Seward 46 2726 Districts & Senators 37 29 33 Lancaster Otoe Districts & Senators 25 - Suzanne Geist Chase Hayes Frontier Gosper Phelps Adams Clay Fillmore Saline 1 - Julie Slama 26 - Matt Hansen Kearney 2 - Robert Clements 27 - Anna Wishart 44 30 Johnson Nemaha 3 - Carol Blood 28 - Patty Pansing Brooks 38 32 4 - Robert Hilkemann 29 - Eliot Bostar Gage 1 5 - Mike McDonnell 30 - Myron Dorn Dundy Hitchcock Red Willow Furnas Harlan Franklin Webster Nuckolls Thayer Jefferson 6 - Machaela Cavanaugh 31 - Rich Pahls Pawnee Richardson 7 - Tony Vargas 32 - Tom Brandt 8 - Megan Hunt 33 - Steve Halloran 9 - John Cavanaugh 34 - Curt Friesen 15Dodge Washington 16 10 - Wendy DeBoer 35 - Ray Aguilar Lincoln Area 41Howard 11 - Terrell McKinney 36 - Matt Williams Omaha Area 10 13 12 - Steve Lathrop 37 - John Lowe 21 Cass Grand Island Merrick 13 - Justin Wayne 38 - Dave Murman -

2020 Contributions

State Candidate Names Committee Amount Party Office District CA Holmes, Jim Jim Holmes for Supervisor 2020 $ 700 O County Supervisor 3 CA Uhler, Kirk Uhler for Supervisor 2020 $ 500 O County Supervisor 4 CA Gonzalez, Lena Lena Gonzalez for Senate 2020 $ 1,500 D STATE SENATE 33 CA Lee, John John Lee for City Council 2020 - Primary $ 800 O City Council 12 CA Simmons, Les Simmons for City Council 2020 $ 1,000 D City Council 8 CA Porada, Debra Porada for City Council 2020 $ 500 O City Council AL CA California Manufacturers & Technology Association Political Action Committee $ 5,000 CA Desmond, Richard Rich Desmond for Supervisor 2020 $ 1,200 R County Supervisor 3 CA Hewitt, Jeffrey Jeffrey Hewitt for Board of Supervisors Riverside County 2018 $ 1,200 O County Supervisor 5 CA Gustafson, Cindy Elect Cindy Gustafson Placer County Supervisor, District 5 - 2020 $ 700 O County Supervisor 5 CA Cook, Paul Paul Cook for Supervisor 2020 $ 1,000 R County Supervisor 1 CA Flores, Dan Dan Flores for Supervisor 2020 $ 500 County Supervisor 5 CA California Taxpayers Association - Protect Taxpayers Rights $ 800,000 CA Latinas Lead California $ 500 CA Wapner, Alan Wapner for Council $ 1,000 City Council CA Portantino, Anthony Portantino for Senate 2020 $ 2,000 D STATE SENATE 25 CA Burke, Autumn Autumn Burke for Assembly 2020 $ 2,000 D STATE HOUSE 62 CA California Republican Party - State Account $ 15,000 R CA Fong, Vince Vince Fong for Assembly 2020 $ 1,500 D STATE HOUSE 34 CA O'Donnell, Patrick O'Donnell for Assembly 2020 $ 4,700 D STATE HOUSE 70 CA Sacramento Metropolitan Chamber Political Action Committee $ 2,500 CA Patterson, Jim Patterson for Assembly 2020 $ 1,500 R STATE HOUSE 23 CA Arambula, Joaquin Dr. -

Pfizer Inc. Regarding Congruency of Political Contributions on Behalf of Tara Health Foundation

SANFORD J. LEWIS, ATTORNEY January 28, 2021 Via electronic mail Office of Chief Counsel Division of Corporation Finance U.S. Securities and Exchange Commission 100 F Street, N.E. Washington, D.C. 20549 Re: Shareholder Proposal to Pfizer Inc. Regarding congruency of political contributions on Behalf of Tara Health Foundation Ladies and Gentlemen: Tara Health Foundation (the “Proponent”) is beneficial owner of common stock of Pfizer Inc. (the “Company”) and has submitted a shareholder proposal (the “Proposal”) to the Company. I have been asked by the Proponent to respond to the supplemental letter dated January 25, 2021 ("Supplemental Letter") sent to the Securities and Exchange Commission by Margaret M. Madden. A copy of this response letter is being emailed concurrently to Margaret M. Madden. The Company continues to assert that the proposal is substantially implemented. In essence, the Company’s original and supplemental letters imply that under the substantial implementation doctrine as the company understands it, shareholders are not entitled to make the request of this proposal for an annual examination of congruency, but that a simple written acknowledgment that Pfizer contributions will sometimes conflict with company values is all on this topic that investors are entitled to request through a shareholder proposal. The Supplemental letter makes much of the claim that the proposal does not seek reporting on “instances of incongruency” but rather on how Pfizer’s political and electioneering expenditures aligned during the preceding year against publicly stated company values and policies.” While the company has provided a blanket disclaimer of why its contributions may sometimes be incongruent, the proposal calls for an annual assessment of congruency. -

Vol. XLII, Issue 4: Jan. 28-Feb. 1, 2019

UNICAMERAL UPDATE News published daily at Update.Legislature.ne.gov Vol. 42, Issue 4 / Jan. 28 - Feb. 1, 2019 Civics exam for middle and Sales tax high schoolers proposed requirements for remote sellers considered he Revenue Committee heard testimony on three bills Jan. 31 T that would require out-of-state internet retailers to collect and remit state sales tax on purchases made by Nebraska residents. The U.S. Supreme Court ruled last June in South Dakota v. Wayfair that a state may require online retailers with- out a physical presence in the state to collect and remit state sales tax. In a July statement, the state De- partment of Revenue said remote Sen. Julie Slama said LB399 would ensure that Nebraska schools emphasize the teaching of sellers engaged in business in Ne- U.S. history and government. braska must, before Jan. 1, 2019, begin he Education Committee and assesses foundational knowledge collecting and remitting tax on sales heard testimony Jan. 29 on a in civics, history, economics, financial made to customers in Nebraska. The T bill intended to ensure civic literacy and geography.” department said it would administer competence among Nebraska stu- Additionally, the committee would the sales tax collection consistent with dents. ensure that the district administers the the court’s ruling, which upheld South Under current law, school boards 100-question civics portion of the U.S. Dakota’s exception for small retailers are required to appoint three members Citizenship and Immigration Services with sales of $100,000 or less or 200 or to a committee on Americanism, naturalization exam to students no fewer annual transactions in the state. -

Know Your Senators Lincoln Journal Star

C8 | SUNDAY, JANUARY 17, 2021 KNOW YOUR SENATORS LINCOLN JOURNAL STAR Nebraska legislative districts Lancaster County Lincoln legislative districts 80 25 21 St. 14th 43 21 46 6 40 80 17 25 48 48th St. Lincoln Airport 19 16 80 180 47 41 26 22 15 Holdrege St. 36 2 6 42 23 O St. 80 84th St. 24 2 32 77 27 28 30 77 Van Dorn St. St. 70th 25 44 38 32 Douglas, 1 Sarpy 2 29 counties: Lancaster 37 33 35 34 30 Old Cheney Road 2-14, 18, 20, County: 31, 39, 45, 49 21, 25-30, 32, 46 Denton Road Pine Lake Road Source: Nebraskalegislature.gov Lee Enterprises graphic 2 27th St. 77 40th St. 32 St. 14th 30 Saltillo Road LEGISLATURE Source: Nebraskalegislature.gov maps4news.com/©HERE, Lee Enterprises graphic The 90-day session of the 107th Keep up with Contact your senator More information Legislature, which began last week, Story ideas, tips is scheduled to run through June 10. the action Capitol mailing address: LEGISLATURE: Journal Star statehouse team: Eight new senators, includ- nebraskalegislature.gov The Journal Star provides Nebraska Legislature, State Capitol, ing three who previously served, DON WALTON: 402-473-7248, daily coverage in print and at P.O. Box 94604, Lincoln, NE 68509- NEBRASKA STATE GOVERNMENT: joined 41 colleagues. [email protected] or JournalStar.com. 4604 nebraska.gov Senators are elected to four- @LJSDon. year terms. Term limits allow for To watch fl oor debate or committee Mailing address for senators: CHRIS DUNKER: 402-473-7120, two full consecutive terms, and hearings streaming live, go to [email protected] or Sen. -

2020 Nebraska Lobbying Report.Pdf

Shucking the Bucks: Another Record Harvest for Nebraska’s Lobbyists Nebraska Lobbying Report 2020 Acknowledgments This report is funded by Nebraskans eager to reduce money’s influence in politics and government who expect the highest ethical standards from those who seek to serve the public. As members and supporters of Common Cause Nebraska, we work together across party lines to strengthen the people’s voice in our democracy. Additional support is provided by the Common Cause Education Fund, the research and public education affiliate of Common Cause and its 1.2 million supporters. Founded by John Gardner in 1970, Common Cause has helped everyday Americans exert their power by working together over the last 50 years. We create open, honest and accountable government that serves the public interest; promote equal rights, opportunities and representation for all; and empower all people to make their voices heard in the political process. Thanks to the Philip and Janice Levin Foundation for their ongoing dedication to re- searching, producing and distributing important educational information that the public needs. The Common Cause Education Fund is grateful to the Democracy Fund, the Arkay Foundation, and the Johnson Family Foundation for their support of our work toward reducing money’s influence in politics. Common Cause Nebraska board member and policy chair Jack Gould is the author of this report, and he wishes to thank the many people who helped research, compile, track, and make this data available to the public through this annual report: Common Cause Nebraska advisory board members and Gavin Geis, executive director; Karen Hobert Fly- nn Common Cause president, Scott Blaine Swenson, vice president of communications; Linda Boonyuen Owens, west region communications and multimedia strategist; Melissa Brown Levine for her command of language and copyediting gift; and Kerstin Vogdes Diehn of KV Design for helping readers focus on important content through good design. -

December 2020/January 2021 | Vol

www.nefb.org DECEMBER 2020/JANUARY 2021 | VOL. 38 | ISSUE 6 FARM BUREAU NEWS 3 Celebrating Membership VIRTUAL 4 YF&R Discuss EYES ON 7 2021 Legislative ENGAGING Session CONVENTION 9 Changing DONORS PAGE 5 INSIDE Political Climate PAGES 10-11 Mark McHargue of Central City elected to lead Nebraska Farm Bureau ark McHargue of Central City has been elected 2011, McHargue served as the First Vice President of the Sherry Vinton, an Arthur County Farm Bureau mem- to serve as President of the state’s largest farm Nebraska Farm Bureau, chairing both the NEFB-PAC and ber, was elected to replace McHargue as the organi- Mand ranch organization. Delegates to the Dec. 8 the State Legislative Policy Committees. zation’s First Vice President. Vinton and her husband, Nebraska Farm Bureau Annual Meeting and Convention “It’s extremely important Nebraska Farm Bureau Chris, operate a cow-calf operation near Whitman. selected McHargue to succeed Steve Nelson of Axtell, works to foster an environment that creates opportuni- Martey Stewart, a Dixon County Farm Bureau mem- who retired after serving nine years as president. ties for our members and our communities to be success- ber, was re-elected to represent the Northeast Re- “It is a great honor and I’m extremely excited to have ful. That starts with relationships. I’ll be placing a high gion on the Board of Directors. Stewart will represent this opportunity to work on behalf of our state’s farm priority on meeting with key stakeholders from across members from Antelope, Burt, Cedar, Cuming, Dakota, and ranch families.