Relectures D'amin Maalouf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Shaping of Time in Kaija Saariaho's Emilie

THE SHAPING OF TIME IN KAIJA SAARIAHO’S ÉMILIE: A PERFORMER’S PERSPECTIVE Maria Mercedes Diaz Garcia A Dissertation Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS May 2020 Committee: Emily Freeman Brown, Advisor Brent E. Archer Graduate Faculty Representative Elaine J. Colprit Nora Engebretsen-Broman © 2020 Maria Mercedes Diaz Garcia All Rights Reserved iii ABSTRACT Emily Freeman Brown, Advisor This document examines the ways in which Kaija Saariaho uses texture and timbre to shape time in her 2008 opera, Émilie. Building on ideas about musical time as described by Jonathan Kramer in his book The Time of Music: New Meanings, New Temporalities, New Listening Strategies (1988), such as moment time, linear time, and multiply-directed time, I identify and explain how Saariaho creates linearity and non-linearity in Émilie and address issues about timbral tension/release that are used both structurally and ornamentally. I present a conceptual framework reflecting on my performance choices that can be applied in a general approach to non-tonal music performance. This paper intends to be an aid for performers, in particular conductors, when approaching contemporary compositions where composers use the polarity between tension and release to create the perception of goal-oriented flow in the music. iv To Adeli Sarasola and Denise Zephier, with gratitude. v ACKNOWLEDGMENTS I would like to thank the many individuals who supported me during my years at BGSU. First, thanks to Dr. Emily Freeman Brown for offering me so many invaluable opportunities to grow musically and for her detailed corrections of this dissertation. -

É M I L I E Livret D’Amin Maalouf

KAIJA SAARIAHO É M I L I E Livret d’Amin Maalouf Opéra en neuf scènes 2010 OPERA de LYON LIVRET 5 Fiche technique 7 L’argument 10 Le(s) personnage(s) 16 ÉMILIE CAHIER de LECTURES Voltaire 37 Épitaphe pour Émilie du Châtelet Kaija Saariaho 38 Émilie pour Karita Émilie du Châtelet 43 Les grandes machines du bonheur Serge Lamothe 48 Feu, lumière, couleurs, les intuitions d’Émilie 51 Les derniers mois de la dame des Lumières Émilie du Châtelet 59 Mon malheureux secret 60 Je suis bien indignée de vous aimer autant 61 Voltaire Correspondance CARNET de NOTES Kaija Saariaho 66 Repères biographiques 69 Discographie, Vidéographie, Internet Madame du Châtelet 72 Notice bibliographique Amin Maalouf 73 Repères biographiques 74 Notice bibliographique Illustration. Planches de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, Paris, 1751-1772 Gravures du Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux & les arts méchaniques, volumes V & XII LIVRET Le livret est écrit par l’écrivain et romancier Amin Maalouf. Il s’inspire de la vie et des travaux d’Émilie du Châtelet. Émilie est le quatrième livret composé par Amin Maalouf pour et avec Kaija Saariaho, après L’Amour de loin, Adriana Mater 5 et La Passion de Simone. PARTITION Kaija Saariaho commence l’écriture de la partition orches- trale en septembre 2008 et la termine le 19 mai 2009. L’œuvre a été composée à Paris et à Courtempierre (Loiret). Émilie est une commande de l’Opéra national de Lyon, du Barbican Centre de Londres et de la Fondation Gulbenkian. Elle est publiée par Chester Music Ltd. -

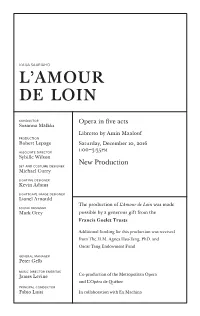

Read Program

KAIJA SAARIAHO l’amour de loin conductor Opera in five acts Susanna Mälkki Libretto by Amin Maalouf production Robert Lepage Saturday, December 10, 2016 PM associate director 1:00–3:35 Sybille Wilson New Production set and costume designer Michael Curry lighting designer Kevin Adams lightscape image designer Lionel Arnould The production of L’Amour de Loin was made sound designer Mark Grey possible by a generous gift from the Francis Goelet Trusts Additional funding for this production was received from The H.M. Agnes Hsu-Tang, PhD. and Oscar Tang Endowment Fund general manager Peter Gelb music director emeritus James Levine Co-production of the Metropolitan Opera and L’Opéra de Québec principal conductor Fabio Luisi In collaboration with Ex Machina 2016–17 SEASON The 3rd Metropolitan Opera performance of KAIJA SAARIAHO’S This performance l’amour is being broadcast live over The Toll Brothers– de loin Metropolitan Opera International Radio Network, sponsored conductor by Toll Brothers, Susanna Mälkki America’s luxury ® in order of vocal appearance homebuilder , with generous long-term jaufré rudel support from Eric Owens The Annenberg Foundation, The the pilgrim Neubauer Family Tamara Mumford* Foundation, the Vincent A. Stabile clémence Endowment for Susanna Phillips Broadcast Media, and contributions from listeners worldwide. There is no Toll Brothers– Metropolitan Opera Quiz in List Hall today. This performance is also being broadcast live on Metropolitan Opera Radio on SiriusXM channel 74. Saturday, December 10, 2016, 1:00–3:35PM This afternoon’s performance is being transmitted live in high definition to movie theaters worldwide. The Met: Live in HD series is made possible by a generous grant from its founding sponsor, The Neubauer Family Foundation. -

Kaija Saariaho

Kaija Saariaho TRIOSDANN • FREUND • HAKKILA • HELASVUO JODELET • KARTTUNEN • KOVACIC 1 KAIJA SAARIAHO (1952) 1 Mirage (2007; chamber version) for soprano, cello and piano 15’17 Pia Freund, Anssi Karttunen, Tuija Hakkila Cloud Trio (2009) for violin, viola and cello 16’12 2 I. Calmo, meditato 3’01 3 II. Sempre dolce, ma energico, sempre a tempo 3’46 4 III. Sempre energico 2’34 5 IV. Tranquillo ma sempre molto espressivo 6’50 Zebra Trio: Ernst Kovacic, Steven Dann, Anssi Karttunen 6 Cendres (1998) for alto flute, cello and piano 9’57 Mika Helasvuo, Anssi Karttunen, Tuija Hakkila Je sens un deuxième coeur (2003) for viola, cello and piano 19’07 7 I. Je dévoile ma peau 4’21 8 II. Ouvre-moi, vite! 2’16 9 III. Dans le rêve, elle l’attendait 4’10 10 IV. Il faut que j’entre 2’34 11 V. Je sens un deuxième coeur qui bat tout près du mien 5’45 Steven Dann, Anssi Karttunen, Tuija Hakkila 2 Serenatas (2008) for percussion, cello and piano 16’03 12 Delicato 2’49 13 Agitato 3’13 14 Dolce 1’22 15 Languido 5’41 16 Misterioso 2’56 Florent Jodelet, Anssi Karttunen, Tuija Hakkila STEVEN DANN, viola PIA FREUND, soprano TUIJA HAKKILA, piano MIKAEL HELASVUO, alto flute FLORENT JODELET, percussion ANSSI KARTTUNEN, cello ERNST KOVACIC, violin 3 n the programme note for her string trio piece Cloud Trio, Kaija Saariaho (b. 1952) discusses how Ishe came about the title of the work, recalling her impressions of the French Alps and the cloud formations drifting over the mountains. -

Only the Sound Remains (U.S

Saturday, November 17, 2018 at 7:30 pm Sunday, November 18, 2018 at 5:00 pm Pre-performance discussion with Kaija Saariaho, Peter Sellars, and Ara Guzelimian on Sunday, November 18 at 3:45 pm in the Agnes Varis and Karl Leichtman Studio Only the Sound Remains (U.S. premiere) An opera by Kaija Saariaho Directed by Peter Sellars This performance is approximately two hours and 20 minutes long, including a 20-minute intermission. This performance is made possible in part by the Josie Robertson Fund for Lincoln Center. Rose Theater Please make certain all your electronic devices Jazz at Lincoln Center’s Frederick P. Rose Hall are switched off. WhiteLightFestival.org The White Light Festival 2018 is made possible by Join the conversation: #WhiteLightFestival The Shubert Foundation, The Katzenberger Foundation, Inc., Laura Pels International Foundation for Theater, The Joelson Foundation, The Harkness Foundation for Dance, Great Performers Circle, Chairman’s Council, and Friends of Lincoln Center Public support is provided by New York State Council on the Arts with the support of Governor Andrew M. Cuomo and the New York State Legislature Nespresso is the Official Coffee of Lincoln Center NewYork-Presbyterian is the Official Hospital of Lincoln Center A co-production of Dutch National Opera, Amsterdam, Finnish National Opera, Opera National de Paris, Teatro Real, and Canadian Opera Company. As one of the original co-commissioners of Kaija Saariaho’s Only the Sound Remains , the Canadian Opera Company is proud to support the North American premiere of this work at Lincoln Center’s White Light Festival In collaboration with GRAME, Lyon By arrangement with G. -

Études Finno-Ougriennes, 45 | 2013 Kaija Saariaho, Compositrice, Ou Quand Devient-On Un Compositeur Classique ? 2

Études finno-ougriennes 45 | 2013 Les langues finno-ougriennes aujourd’hui II Kaija Saariaho, compositrice, ou quand devient-on un compositeur classique ? Henri-Claude Fantapié Édition électronique URL : https://journals.openedition.org/efo/2585 DOI : 10.4000/efo.2585 ISSN : 2275-1947 Éditeur INALCO Édition imprimée Date de publication : 1 décembre 2013 ISBN : 978-2-343-04446-0 ISSN : 0071-2051 Référence électronique Henri-Claude Fantapié, « Kaija Saariaho, compositrice, ou quand devient-on un compositeur classique ? », Études finno-ougriennes [En ligne], 45 | 2013, mis en ligne le 12 février 2015, consulté le 08 juillet 2021. URL : http://journals.openedition.org/efo/2585 ; DOI : https://doi.org/ 10.4000/efo.2585 Ce document a été généré automatiquement le 8 juillet 2021. Études finno-ougriennes est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. Kaija Saariaho, compositrice, ou quand devient-on un compositeur classique ? 1 Kaija Saariaho, compositrice, ou quand devient-on un compositeur classique ? Henri-Claude Fantapié 1 La série de concerts organisés du 17 au 23 avril 2013 par la Cité de la musique, sous l’appellation « Domaine privé », autour de la compositrice Kaija Saariaho et de son œuvre, a été un événement important de la vie musicale française, plus particulièrement parisienne et franco-finlandaise. L’événement a commencé par une soirée de présentation à l’Ambassade de Finlande, partie prenante de l’organisation, prélude à une soirée de ballets, un concert de musique de chambre, deux concerts symphoniques et un forum. Cet hommage à une grande dame de la composition a permis d’entendre un éventail de ses œuvres et quelques-unes de ses références musicales, probablement parmi les plus marquantes. -

Constellations Network at the Print Center

2015/16 Season: Constellations Network at The Print Center: Music by European Masters 31ST SEASON 21 February 2016 The Print Center Philadelphia, PA 2 Network at The Print Center: Music by European Masters 21 February 2016 The Print Center Philadelphia, PA 3 In Memoriam: Daniel W. Dietrich II (1941-2015) This afternoon’s concert is dedicated to the memory of Daniel W. Dietrich II, a longtime supporter and friend of Linda Reichert and Network for New Music. Daniel W. Dietrich II was a philanthropist, a lifelong Philadelphian, and passionate advocate of both performing and visual arts. He graduated Episcopal Academy, in Newtown Square, PA, and received a BA degree with a concentration in Art History from Hamilton College in Utica, NY. He remained actively involved in Hamilton as an alumnus, including serving on the architectural committee that designed the Wellin Museum at Hamilton, which includes a gallery named in his honor. A former Vice President of Luden’s Candy, of Reading, PA, and President of the Daniel W. Dietrich Foundation and Daniel W. Dietrich II Trust Inc., he was a philanthropist and an unparalleled patron of performing, written, and visual art and music, as well as cultural institutions in Philadelphia and New York, including the Philadelphia Museum of Art, the Pennsylvania Academy of Art, the Institute of Contemporary Art at the University of Penn- sylvania (ICA), the Whitney Museum of American Art, Colorado Mahlerfest, The Network for New Music, WHYY, Philadelphia Theater Company, and the American Poetry Review. He was an actor in the company at Theatre of the Living Arts in Philadelphia in the early sixties, under the artistic direction of Andre Gregory, where he performed with Morgan Freeman, Wallace Shawn, and others. -

Kaija Saariaho Biography

Kaija Saariaho biography Kaija Saariaho is a prominent member of a group of Finnish composers and performers who are now, in mid-career, making a worldwide impact. She studied composition in Helsinki, Freiburg and Paris, where she has lived since 1982. Her studies and research at IRCAM have had a major influence on her music and her characteristically luxuriant and mysterious textures are often created by combining live music and electronics. Although much of her catalogue comprises chamber works, from the mid-nineties she has turned increasingly to larger forces and broader structures, such as the operas L’Amour de Loin , Adriana Mater and Emilie . Around the operas there have been other vocal works, notably the ravishing Château de l’âme (1996), Oltra mar (1999), Quatre instants (2002), True Fire (2014). The oratorio La Passion de Simone , portraying the life and death of the philosopher Simone Weil, formed part of Sellars’s international festival ‘New Crowned Hope’ in 2006/07. The chamber version of the oratorio was premiered by La Chambre aux echos at the Bratislava Melos Ethos Festival in 2013. Saariaho has claimed the major composing awards in The Grawemeyer Award, The Wihuri Prize, The Nemmers Prize,The Sonning Prize, The Polar Music Prize. In 2018 she was honoured with the BBVA Foundation’s Frontiers of Knowledge Award. In 2015 she was the judge of the Toru Takemitsu Composition Award. Always keen on strong educational programmes, Kaija Saariaho was the music mentor of the 2014-15 Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative and was in residence at U.C. -

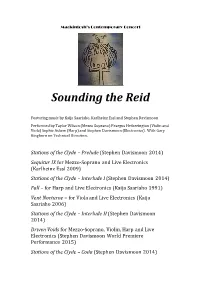

Sounding the Reid

Mackintosh’s Contemporary Concert Sounding the Reid Featuring music by Kaija Saariaho, Karlheinz Essl and Stephen Davismoon Performed by Taylor Wilson (Mezzo Soprano) Feargus Hetherington (Violin and Viola) Sophie Askew (Harp) and Stephen Davismoon (Electronics). With Gary Kinghorn on Technical Direction. Stations of the Clyde – Prelude (Stephen Davismoon 2014) Sequitur IX for Mezzo-Soprano and Live Electronics (Karlheinz Essl 2009) Stations of the Clyde – Interlude I (Stephen Davismoon 2014) Fall – for Harp and Live Electronics (Kaija Saariaho 1991) Vent Nocturne – for Viola and Live Electronics (Kaija Saariaho 2006) Stations of the Clyde – Interlude II (Stephen Davismoon 2014) Driven Voids for Mezzo-Soprano, Violin, Harp and Live Electronics (Stephen Davismoon World Premiere Performance 2015) Stations of the Clyde – Coda (Stephen Davismoon 2014) Biographies: Taylor Wilson Taylor Wilson studied singing at Royal Conservatoire of Scotland, opera studies at the Royal Northern College of Music in Manchester and read modern languages at Strathclyde University (French, German, Italian). Whilst at music college, she developed an interest in contemporary music and worked closely with the composer Judith Weir. Opera roles include Bradamante(Handel’s Alcina), Mother(Noyes Fludde), Orfeo(Gluck’s Orfeo ed Euridice), Cherubino(Mozart’s le Nozze di Figaro) and most recently Noble Orphan(Strauss’s Rosenkavalier) and Bird Seller(Massenet’s Manon) with Scottish Opera, Carmen(Bizet’s Carmen), and Siebel (Gounod’s Faust). Taylor performs regularly in both recital and oratorio where solo engagements include a Dutch radio performance of contemporary music in Hertogenbosch, Holland, recitals in Schloss Munchenwiler, Switzerland, Los Angeles and Hong Kong, Mahler’s Des Knaben Wunderhorn in Wiesbaden, Mozart’s Requiem in Ireland and Körpper’s Schöpfer Geist in Hannover. -

A Conversation with Kaija Saariaho and Jean-Baptiste Barri

Edmund Campion Dual Reflections: A Center for New Music and Audio Technologies 1750 Arch Street, Berkeley, California Conversation with Kaija 94709, USA [email protected] Saariaho and Jean-Baptiste Barriere` on Music, Art, and Technology During the fall of 2015, composer Kaija Saariaho took by Camilla Hoitenga, and Ekstasis, for soprano and up residence as Bloch Professor in the Department electronics, based on two texts by Simone Weil of Music at the University of California, Berkeley and Louise Michel and sung by soprano Raphaele¨ (UCB). In addition to conducting master classes Kennedy. and private lessons with student composers, she On 1 December 2015 I interviewed Saariaho participated in appearances at UCB’s Center for and Barriere` (see Figure 1) at CNMAT in Berkeley. New Music and Audio Technologies (CNMAT) Saariaho had just completed her Bloch Residency and at the Doreen B. Townsend Center for the and Barriere` had just ended his David Wessel Music Humanities. Her music was performed by the and Science Fellow Residency. The interview has UCB Symphony Orchestra and the Eco Ensemble, been extensively edited by Danielle DeGruttola in both with David Milnes; the Berkeley Symphony, close consultation with the interviewees. conducted by Joana Carneiro; the San Francisco Contemporary Music Players; and the Left Coast Chamber Ensemble. Saariaho gave public Bloch Recent Saariaho Projects and Real-Time Lectures, featuring conversations with distinguished Processing collaborators. Cellist, long-time collaborator, and concurrent Regent’s Lecturer Anssi Karttunen Edmund Campion: What’s going on recently in your appeared as soloist in the Cal Performances Saariaho lives, musically speaking? portrait concert. -

Santtu Rouvali, Conductor Monica Groop, Mezzo-Soprano Heini Kärkkäinen, Piano

Santtu Rouvali, conductor Monica Groop, mezzo-soprano Heini Kärkkäinen, piano Mikko Heiniö: Moon Concerto, Piano Concerto no. 8: 38 min Reflections and variations on themes by John Dowland and Hugo Ingelius, fp (YLE commission) I Notturno II Rosso III Finale INTERVAL 20 min Leonard Bernstein: Three Dance Episodes from On the Town 11 min I The great lover (Allegro pesante) II Lonely Town (Pas de deux) (Andante - Sostenuto) III Times Square: 1944 (Allegro) Leonard Bernstein: Symphonic Dances from West Side Story 22 min I Prologue (Allegro moderato) II Somewhere (Adagio) III Scherzo (Vivace e leggiero) IV Mambo (Meno presto) V Cha-cha (Andantino con grazia) VI Meeting scene (Meno mosso) VII Cool fugue (Allegretto) VIII Rumble (Molto allegro) IX Finale (Adagio) Interval at about 7.45 pm. Th e concert ends at about 8.45 pm. Broadcast live on YLE Radio 1 and the Internet (www.yle.fi /rso). 1 Mikko Heiniö (b. 1948): Moon Concerto, Piano Concerto no. 8: Reflections and variations on themes by John Dowland and Hugo Ingelius Th e Moon Concerto commissioned by the Finnish sky. In it each verse ends with the words “Kung Radio Symphony Orchestra is my eighth in a se- Erik leker på luta” (King Erik plays on the lute), ries of piano concertos in which I have varied the which prompted me to add elements of Dow- generic tradition right down to the choice of in- land’s Galliard to Lachrimae for lute. struments (the fourth concerto has a string or- Th e other texts of the Moon Concerto are three chestra and mixed choir in addition to the piano, expressionist moon poems by Edith Södergran. -

Sept Papillons, De Kaija Saariaho: Análise Musical E Aspectos Da Performance

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC CENTRO DE ARTES – CEART PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA - PPGMUS CAMILA DURÃES ZERBINATTI SEPT PAPILLONS, DE KAIJA SAARIAHO: ANÁLISE MUSICAL E ASPECTOS DA PERFORMANCE FLORIANÓPOLIS, SC 2015 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC CENTRO DE ARTES – CEART PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA – PPGMUS CAMILA DURÃES ZERBINATTI SEPT PAPILLONS, DE KAIJA SAARIAHO: ANÁLISE MUSICAL E ASPECTOS DA PERFORMANCE Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade do Estado de Santa Catarina, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Música. Subárea: Musicologia-Etnomusicologia. Orientador: Dr. Guilherme Antônio Sauerbronn de Barros FLORIANÓPOLIS, SC 2015 Z5 Zerbinatti, Camila Durães 8s Sept Papillons, de Kaija Saariaho: análise musical e aspectos da performance / Camila Durães Zerbinatti. - 2015. 282 p. il.; 21 cm Orientador: Guilherme Antônio Sauerbronn de Barros Bibliografia: p. 260-267 Dissertação (Mestrado) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Artes, Programa de Pós- Graduação em Música, Florianópolis,2015. 1. Música – Análise, Apreciação. 2.Violoncelo. 3. Criatividade. 4. Performance. 5. Kaija Saariaho. I. Barros, Guilherme Antônio Sauerbronn. II. Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Música. III. Título. CDD:780.15 – 20.ed. Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da UDESC CAMILA DURÃES ZERBINATTI SEPT PAPILLONS, DE KAIJA SAARIAHO: ANÁLISE MUSICAL E ASPECTOS DA PERFORMANCE Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade do Estado de Santa Catarina, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Música. Subárea: Musicologia-Etnomusicologia. Banca Examinadora: Orientador: ____________________________________ Dr. Guilherme Antônio Sauerbronn de Barros UDESC Membros: ____________________________________ Dra.