6.2.Servitudes D'utilité Publique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Etude D'impact Du Dossier De Demande D'autorisation D'extension Du Périmètre D'extraction Dans L'enceinte Autorisée

GSM Etude d’impact du dossier de demande d’autorisation d’extension du périmètre d’extraction dans l’enceinte autorisée de Bagard (Gard) Description du projet Les raisons du projet En avril 2010, GSM a lancé une démarche de concertation locale en accord avec la Le maintien d’un approvisionnement en commune de Bagard dans le cadre d’un projet d’extension de carrière. Le résultat granulats du marché local. de cette concertation a démontré la nécessité de maintenir l’activité de GSM à Les granulats sont indispensables à l’aménagement et au Bagard. Sur cette base, la commune a demandé à GSM de privilégier l’étude d’un développement socio-économique du territoire. Ils sont projet de développement sur des terrains communaux dans la ZSC (Zone Spéciale de essentiels à la fabrication des bétons utilisés pour toute Conservation) « Les Falaises d’Anduze », classée zone Natura 2000. construction, l’élaboration des chaussées, voiries et voies de communication. De la maison individuelle aux ouvrages Cette alternative nécessite plusieurs années d’étude et le gisement actuel sera épuisé collectifs, de la réfection des routes rurales à la réalisation en 2013. Il est donc nécessaire d’avoir accès à de nouvelles ressources minérales des grandes infrastructures et ouvrages d’art, les besoins en matériaux sont réels et les carrières qui les produisent pour maintenir un approvisionnement de proximité en granulats du bassin alésien. La construction d’une maison individuelle de 100 m2 nécessite indispensables. 300 tonnes de granulats. C’est pourquoi GSM demande à l’intérieur du périmètre déjà autorisé par arrêté L’activité industrielle de GSM à Bagard répond à 60 % des préfectoral en 1994, une augmentation de la surface d’extraction d’environ besoins de consommation du bassin de vie d’Alès. -

Christol-Lez-Alès (30)

Conseil général de l’Environnement et du Développement durable Avis délibéré Projet de contournement routier de la commune de Saint- Christol-Lez-Alès (30) Sur le dossier de déclaration d’utilité publique présentant le projet et comprenant l’étude d’impact (article L122-1 du code de l’environnement) N°Saisine : 2021APO10 N°MRAe : 2020-8686 Avis émis le 09 février 2021 PRÉAMBULE Pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnelle et du public. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en compte de l’environnement dans le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent. En date du 10 décembre 2020, l’autorité environnementale a été saisie pour avis par la Préfecture du Gard (30) dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) relative au projet de contournement de la RD 610 sur le territoire la commune de Saint-Christol-Lez-Alès. Le dossier comprend une étude d’impact datée de janvier 2020. L’avis est rendu dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la saisine et du dossier complet, soit au plus tard le 10 février 2021. En application du 3° de l’article R. 122-6 I relatif à l’autorité environnementale compétente et de l’article R. -

Avis Délibéré Projet De Renouvellement Et Extension De La Carrière De Calcaire Et D'installation De Traitement Des Matériaux Porté Par GSM Sur La Commune De Bagard

Avis délibéré Projet de renouvellement et extension de la carrière de calcaire et d’installation de traitement des matériaux porté par GSM sur la commune de Bagard (30) N°Saisine : 2020-008707 N°MRAe : 2021APO2 Avis émis le 15 janvier 2021 PRÉAMBULE Pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnelle et du public. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en compte de l’environnement dans le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent. En date du 25 août 2020, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Occitanie a été saisie par le Préfet du Gard pour avis sur le projet de renouvellement et d’extension d’une carrière de calcaire et d’une installation de traitement des matériaux, sur la commune de Bagard (Gard). Le dossier comprend une étude d’impact datée de juin 2020 et des compléments datés de décembre 2020. L’avis est rendu dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la saisine et du dossier complet, soit au plus tard le 17 janvier 2021 compte tenu de la suspension des délais entre septembre et décembre 2020, afin d’assurer la complétude du dossier. Au titre du code de l’environnement, le projet est soumis à autorisation pour la rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). -

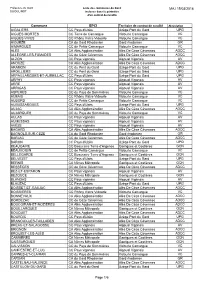

MAJ 15/03/2018 Commune EPCI AIGALIERS CC Pays D'uzès Uzège

Préfecture du Gard Liste des communes du Gard MAJ 15/03/2018 SG/DCL/MDT incluses dans le périmètre d'un contrat de ruralité Commune EPCI Territoire de contrat de ruralité Abréviation AIGALIERS CC Pays d'Uzès Uzège Pont du Gard UPG AIGUES-MORTES CC Terre de Camargue Vidourle Camargue VC AIGUES-VIVES CC Rhôny Vistre Vidourle Vidourle Camargue VC AIGUEZE CA du Gard Rhodanien Gard rhodanien GR AIMARGUES CC de Petite Camargue Vidourle Camargue VC ALÈS CA Alès Agglomération Alès De Cèze Cévennes ADCC ALLÈGRE-LES-FUMADES CC de Cèze Cévennes Alès De Cèze Cévennes ADCC ALZON CC Pays viganais Aigoual Viganais AV ANDUZE CA Alès Agglomération Alès De Cèze Cévennes ADCC ARAMON CC du Pont du Gard Uzège Pont du Gard UPG ARGILLIERS CC du Pont du Gard Uzège Pont du Gard UPG ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC CC Pays d'Uzès Uzège Pont du Gard UPG ARPHY CC Pays viganais Aigoual Viganais AV ARRE CC Pays viganais Aigoual Viganais AV ARRIGAS CC Pays viganais Aigoual Viganais AV ASPERES CC du Pays de Sommières Vidourle Camargue VC AUBAIS CC Rhôny Vistre Vidourle Vidourle Camargue VC AUBORD CC de Petite Camargue Vidourle Camargue VC AUBUSSARGUES CC Pays d'Uzès Uzège Pont du Gard UPG AUJAC CA Alès Agglomération Alès De Cèze Cévennes ADCC AUJARGUES CC du Pays de Sommières Vidourle Camargue VC AULAS CC Pays viganais Aigoual Viganais AV AUMESSAS CC Pays viganais Aigoual Viganais AV AVÈZE CC Pays viganais Aigoual Viganais AV BAGARD CA Alès Agglomération Alès De Cèze Cévennes ADCC BAGNOLS-SUR-CEZE CA du Gard Rhodanien Gard rhodanien GR BARJAC CC de Cèze Cévennes Alès De Cèze -

[email protected] [email protected] N°20 Du 19 Janvier 2018

[email protected] [email protected] N°20 du 19 Janvier 2018 Le journal numérique du DISTRICT GARD-LOZERE de FOOTBALL La commission de Discipline rappelle aux clubs la décision prise par le Comité directeur du District Gard Lozère, lors de la réunion du 18.10.2017 Procès-verbal n°2 du Comité de Direction Réunion du : Mercredi 18 octobre 2017 VI. Barème des frais disciplinaires Conformément à l’article 3 alinéa 3.3.7 du Règlement et Barème Disciplinaire de la FFF, le Comité fixe les frais afférents tels que défini en annexe 1 du présent procès-verbal. Le Comité Direction rappelle aux clubs que : -Pour toute absence excusée d’une personne dûment convoquée par une Commission, celle-ci devra faire parvenir au plus tard le jour de l’audition : Une lettre d’excuse avec justificatif (attestation employeur, copie d’une carte scolaire…), Un rapport exposant les faits. - Pour toute absence non excusée ou absence excusée sans justificatif de la personne convoquée, le club sera sanctionné d’une amende de 35 € par personne absente. **** N° 20 du 19 Janvier 2018 COMMISSION D’APPEL Réunion du : 13 Janvier 2018 PV N°7 Président : Mr Michel QUENIN Membres présents : Mesdames Bernadette FERCAK – Paulette SAINT-PIERRE – Messieurs Patrick CHAMP- Christophe PASTOR Membres excusés : Messieurs Jacques FANTINI – Pierry FUMANAL – FRANCK GIL – Michel GEORGES - Alain MAZON APPEL en date du 24 Octobre 2017 de St GERMAIN du TEIL– d’une décision de la Commission des Statuts et Règlements de la DDFL du 17 /10/2017 2017 – PV N°3 – paru sur l’officiel N°8 du 20/10/2017 MATCH : - CHANAC/St GERMAIN DU TEIL Départemental Lozère du 17/03/2017 SCORE : - Chanac 3 / St Germain du Teil 2 DECISION - Match perdu par pénalité à St Germain du Teil 0 pt au clt La Commission, Pris connaissance de l’appel pour le dire recevable en la forme. -

ANNUAIRE 2020|2026 Des Maires Et Des Présidents D’EPCI Du Gard

ANNUAIRE 2020|2026 des Maires et des Présidents d’EPCI du Gard WWW.AMF30.FR ANNUAIRE DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS D’EPCI DU GARD 2020 | 2026 n Directeur de la publication : M. Philippe RIBOT n Rédaction : Association des Maires et des Présidents d’EPCI du Gard (AMF30) n Création, réalisation : Com’média - 4 rue Ferdinand de Lesseps - 66280 SALEILLES Tél. : 04 68 68 42 00 - Courriel : [email protected] n Couverture : Création Com’média Toute reproduction même partielle est interdite. Toute contrefaçon ou utilisation de nos modèles à des fins commerciales, publicitaires ou de support sera poursuivie (article 19 de la loi du 11 mars 1957). Nous déclinons toutes responsabilités pour toutes les erreurs involontaires qui auraient pu se glisser dans le présent document, malgré tous les soins apportés à sa réalisation (jurisprudence : cour d’appel de Toulouse 1897, cour d’appel de Paris 19 octobre 1901). 3 4 Éditorial M. Philippe RIBOT Président La sortie de l’édition 2020-2026 de l’annuaire des Maires et Présidents d’Intercommunalités du Gard est l’occasion pour moi de féliciter l’ensemble des maires et présidents d’intercommunalités, anciens ou nouveaux, pour leur engagement auprès de nos concitoyens et pour notre territoire. L’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalités de France et notre association départementale que j’ai l’honneur de présider, sont des interlocuteurs incontournables des services de l’État. Leur vocation est de représenter les collectivités sans distinction de taille, de sensibilité politique ou encore de leur caractère rural ou urbain. Dans une période où l’on peut légitimement s’interroger sur les moyens financiers de notre action, et dans un contexte de recentralisation rampante, nous devons être unis et solidaires pour porter la voix des territoires. -

Boisset Et Gaujac - N°16 | Février 2020

Bulletin d’informations municipales | Boisset et Gaujac - n°16 | Février 2020 Bonne Année 2020 SOMMAIRE EDITO MERCI À TOUS VIE MUNICIPALE Voilà encore une année écoulée, avec ses moments de joies et Naturalisation de Savoeum Briest........................................2 malheureusement de peines. Néanmoins c’est avec la plus grande Voeux de la municipalité ..........................................................3 sincérité que je vous présente en mon nom personnel, et au nom du conseil municipal tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite Concours des illuminations .....................................................3 pour vous et vos proches pour 2020. Remise de médaille .......................................................................3 Pour ce dernier édito de ma mandature, je tiens à vous remercier Cérémonie de l’Armistice .........................................................4 toutes et tous pour la confiance que vous m’avez témoignée durant ces six années. Hommageà René Mourier.........................................................4 Je remercie également les conseillers municipaux qui m’ont Nouveaux véhicules au service technique .....................4 accompagné dans cette difficile mais ô combien passionnante mission Ligue pour la Protection des Oiseaux ................................4 d’engagement pour la commune. Inauguration aire de jeux .........................................................5 Mes remerciements iront également à tout le personnel communal Travaux ...............................................................................................5 -

Arrêté Réseau Routier Départemental

PREFET DU GARD Arrêté préfectoral n°2014071-0019 Réseau routier départemental du 12/03/14 Commune Numéro Débutant Finissant Tissu Catégorie Largeur secteur Aigaliers RD981 Montaren Foissac Ouvert 3 100 Aigremont RD6110 RD999 RD907 Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD46 RD979 Fin de limitation à 60 Km/h Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD58 RD46 RD179 Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD61 250m après RD62 limite dépt Hérault Ouvert 2 250 Aigues-Mortes RD6110 Fin de limtation à 60 Km/h RD58 Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62 RD979 Fin de limitation à 80 Km/h Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62 Fin de limitation à 70 Km/h Limitation à 70 Km/h Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62 Limitation à 70 Km/h Limitation à 50 Km/h Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62 Limitation à 50 Km/h Fin de limitation à 50 Km/h Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62 Fin de limitation à 50 Km/h Fin de limitation à 70 Km/h Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62 Fin de limitation à 70 Km/h RD62a Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62 RD62a Fin de route à 2*2 voies Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62 Fin de route à 2*2 voies Début de route à 2*2 voies Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62 Début de route à 2*2 voies Limite département HERAULT Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62 Fin de limitation à 80 Km/h Limitation à 70 Km/h Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62 Limitation à 70 Km/h Limitation à 50 Km/h Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62 Limitation à 50 Km/h Fin de limitation à 50 Km/h Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62 Fin de limitation à 50 Km/h Fin de limitation à 70 Km/h Ouvert 3 100 Aigues-Mortes RD62A RD62 RD62b Ouvert 2 250 Aigues-Mortes RD979 -

Of Council Regulation (EC)

20.2.2010 EN Official Journal of the European Union C 44/13 Publication of an application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (2010/C 44/06) This publication confers the right to object to the application pursuant to Article 7 of Council Regulation (EC) No 510/2006 ( 1 ). Statements of objection must reach the Commission within six months of the date of this publication. SINGLE DOCUMENT COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 ‘OLIVE DE NIMES’ EC No: FR-PDO-0005-0568-10.11.2006 PGI ( ) PDO ( X ) 1. Name: ‘Olive de Nîmes’ 2. Member State or Third Country: France 3. Description of the agricultural product or foodstuff: 3.1. Type of product: Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals fresh or processed. 3.2. Description of product to which the name in (1) applies: The ‘Olive de Nîmes’ is a whole olive of a pure green colour, without a stalk and exclusively of the Picholine variety. The olive is neither crushed nor damaged. The olives are debittered by macerating them in an alkaline solution of potash or soda, of a density of not more than 1 032. After soaking until the olives have been partly debittered, the alkaline solution is replaced with clean drinking water to rinse them. The olives are then placed in sea salt brine. The olives are juicy and characteristically crunchy, with a salty, buttery and typically hazelnut flavour. The minimum size corresponds to a maximum of 34 fruits per 100 grams. -

Le Sud-Est Alésien Orientations Et Enjeux Pour Un Projet De Secteur

AVANT ’ APRÈS Réfléchissons ensemble Le sud-est alésien Orientations et enjeux pour un projet de secteur Réflexions issues du comité de pilotage du 18 Septembre 2013 Une nouvelle entrée du territoire : au premier plan, l'échangeur de Vézénobres, départ du projet routier de grand contournement sud et le secteur des Saint-Jean, site d'une future halte ferroviaire (photo : 4 Vents-2011) Pourquoi décliner le projet de territoire sur le sud-est alésien ? Le secteur sud-est alésien, d'une grande valeur paysagère, s'est Une démarche co-élaborée développé ces dernières années de façon rapide et extensive. Accueillant et partagée des sites et projets stratégiques de développement commercial, économique et d'habitat de l'agglomération, son dynamisme ne sera • Un fort potentiel territorial ciblé par que renforcé par la réalisation, d'ici 2020, de nouvelles infrastructures le SCoT et le projet d’agglomération majeures dont un contournement routier et l'implantation d'une halte • Une volonté d’Alès Agglomération ferroviaire sur la commune de Vézénobres. Alès Agglomération souhaite de mettre en oeuvre son projet de également porter d’autres projets structurants tels que l'éco-site des territoire et de décliner le SCoT du Hauts de Saint Hilaire (projet d’habitat, projet agricole et complexe Pays Cévennes sportif) ou l’optimisation du site du parc d’exposition sur Méjannes. • Différents niveaux de réflexion des Le secteur sud-est alésien, dans ce contexte de nouvelle attractivité, communes sur leur devenir urbain nécessite d'être accompagné dans ses orientations de développement. • Prise en compte des intentions et Cette démarche s'inscrit dans les visions prospectives de l'agglomération, projets communaux du SCoT Pays Cévennes et du Contrat d'Axe Alès-Nîmes. -

36 Les Cévennes Des Serres Et Des Valats

Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/Ga... Fondements des paysages Organisation des paysages Unités de paysage Enjeux majeurs > Le Gard > Les Cévennes > 36. Les Cévennes des serres et des valats Situation : Cartes et communes concernées 36. Les Cévennes des serres et des Description : valats Valeurs paysagères clefs Analyse critique : Identification d'enjeux Généralités, carte, bloc diagramme Enjeux de protection/préservation Enjeux de valorisation/création Enjeux de réhabilitation/requalification Avec la Camargue et les garrigues, les Cévennes constituent un troisième monde pour le Gard, radicalement différent. Bien des discussions ont eu lieu et ont encore cours pour savoir où commencent et où finissent les Cévennes. En matière de paysage, on peut néanmoins distinguer au moins trois ensembles : les Cévennes des vallées et du Mont Aigoual, essentiellement schisteuses, objet du présent chapitre, les plateaux granitiques aux surfaces mollement accidentées (Mont Lozère, ...), les causses et cans calcaires aux plateaux ondulés. Dans les Cévennes schisteuses, chaque vallée constitue un paysage en soi, et mériterait de composer une unité de paysage propre. Néanmoins les traits de caractères communs sont forts et permettent de rassembler les vallées cévenoles dans un même ensemble, très unitaire et à la forte personnalité. Ces vallées courent des sommets granitiques du Mont Lozère et de l'Aigoual à l'amont jusqu'à la plaine d'Alès à l'aval, allongée au pied des Cévennes de Saint-Ambroix à Anduze, et jusqu'aux reliefs calcaires qui cernent Ganges et le Vigan plus au sud. 1 sur 3 06/09/2016 10:35 Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/Ga.. -

Arrondissements, Circonscriptions Législatives, Cantons Et

Malons et Elze Ponteils et Brésis Bonne Concoules vaux Aujac Génolhac Sénéchas Aiguèze Arrondissements, circonscriptions législatives, Bordezac Gagnières Barjac Le Garn Laval Chambon Chamborigaud Courry St Roman St Julien cantons et communes du Gard Peyremale Bessèges de Peyrolas St Brès St Privat La Vernarède Robiac Meyrannes de Champclos Rochessadoule Issirac St Christol St Jean de Montclus de St Victor Maruéjols Rodières Port Molières PONT Ste Cécile es de Malcap St Paulet Le Martinet sur Cèze St Ambroix de Caisson d'Andorge St André de Salazac ST ESPRIT Tharaux St Florent Roquepertuis St Denis Rochegude Carsan St Jean de Les Mages Méjannes Branoux LA GRAND St Laurent St Alexandre Lavalsur Auzonnet Valeriscle Cornillon le Clap Pradel Potelières de Carnols les Taillades COMBE Rousson St Julien Pont Saint Esprit Rivières Vénéjan de Cassagnas Gou St Michel Allègre dargues St Nazaire Les Salles les Fumades d'Euzet Lamelouze du Gardon La Roque St Julien les ROUSSON St Gervais Fons s ur sur Cèze Rosiers St Etienne Lussan des Sorts Soustelle St André BAGNOLS Salindres Navacelles Verfeuil St Martin de Lussan d'Olérargues S/CEZE Chusclan St Paul Valgalgues Servas Bouquet Sa bran la C oste Cendras St Privat St Marcel St André de Les Plans Bagnols sur Cèze Orsan La Grand' Combe des Vieux de Careiret Valborgne Brouzet lès Alès Vallérargues Codolet 4 Tresques Lanuéjols Fontarèches Mialet St Jean ALES Cavillargues Mons Alès 2 St Laurent St Jean Seynes St Pons Saumane St Sébastien du Pin Méjannes la Vernède La