100 Jahre Seilersee

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Inhouse 18 2018/2019

inHouse Das Roosters-Stadionmagazin AUSGABE #18 18.01.19 ALEXEJ DMITRIEV JUSTIN FLOREKS NHL-DRAFT FOTOARCHIV SPONSOR OF THE DAY Saison 18/19 | 1 2 | Saison 18/19 DIE MEINUNG DES TRAINERS Wieder keine Punkte für die Iserlohn Roosters am vergangenen Wochenende und es folgte der Absturz an das Tabellenende. Dabei war in beiden Spielen, daheim gegen Augsburg und aus- wärts in Ingolstadt sicherlich mehr für die Iserlohner zu holen. „Ingolstadt hatte mehr vom ersten Drittel, dann sind wir aber besser ins Spiel gekommen und haben auch viel riskiert“, resü- mierte Jamie Bartman nach der Partie. Alles in allem investie- ren die Roosters sehr viel in die Spiele, um sie am Ende dann doch zu verlieren. „Wir verlieren zurzeit viele Spiele knapp, weil uns der Killerinstinkt zu oft fehlt“, weiß auch Jamie Bartman. Aber der Roosters Coach steckt nicht auf. „Wir müssen noch härter arbeiten und dabei die Konzentration in jeder Phase des Spiels hochhalten.“ Bartman sieht die Schlüssel, die langfristig zum Erfolg führen würden. „Wir müssen einfach intelligenter spielen und sicherer passen.“ Hinzu kommt seine Forderung. „Wir müssen noch mehr Scheiben aufs Tor bringen.“ Ein Problem seiner Mannschaft hat Bartman dabei erkannt. „Sie wollen alles besser machen, aber das führt häufig zu Ner- vosität und daraus entstehen dann spielentscheidende, indivi- duelle Fehler.“ Am heutigen Freitag sind die Krefeld Pinguine, derzeit noch auf Platz 10 der DEL-Tabelle, zu Gast am Seilersee. Die Seiden- städter kämpfen um die Play-Off Teilnahme und Jamie Bart- man weiß: „Die Krefelder haben jetzt zweimal in Folge verlo- ren und werden alles daransetzen, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. -

Tucson Roadrunners Pronunciation Guide

Tucson Roadrunners Pronunciation Guide 3 Jordan Gross D 5-10 190 Grow-ss 4 Cam Dineen D 5-11 185 5 Robbie Russo D 6-0 190 Roo-so 7 Kevin Ekman-Larsson D 5-11 180 Ek-men Lar-sen 8 Conor Garland F 5-10 165 Garr-lend 9 Domenic Alberga F 6-1 210 Al-burr-guh 12 Darik Angeli F 6-3 203 Ann-jelly 15 Laurent Dauphin F 6-1 180 Daww-fan 16 Trevor Murphy D 5-10 180 17 Tyler Steenbergen F 5-10 190 Steen-burr-gen 18 Lane Pederson F 6-0 190 Pee-ter-son 20 Mario Kempe F 6-0 185 Kem-pay 21 Matteo Gennaro F 6-2 190 Genn-air-oh 23 Kyle Capobianco D 6-1 195 Cap-oh-bee-ann-co 24 Hudson Fasching F 6-3 205 27 Michael Bunting F 5-11 195 28 Adam Helewka F 6-2 205 Hell-oo-kuh 29 David Ullstrom F 6-4 195 Ull-strum 31 Merrick Madsen G 6-5 175 33 Adin Hill G 6-6 206 Aiden 35 Hunter Miska G 6-1 175 Miss-kuh 37 Dysin Mayo D 6-2 195 39 Trevor Cheek F 6-2 205 41 Brayden Burke F 5-10 165 43 Dakota Mermis D 6-0 195 Murr-miss 81 Jens Looke F 6-1 180 Yenz Loo-kay 2018-19 TUCSON ROADRUNNERS SCORES BY GAME Date Opp Result Record Pts SF SA PP PK Goalie Scorers GWG Att 10/6 SD 6-4 W 1-0-0-0 2 44 20 2/11 1/2 Hill 81, 81, 28, 28, 21, 15 21 21 6,327 10/12 @ SD 3-2 W 2-0-0-0 4 32 44 0/2 2/2 Miska 27, 39, 16 16 12,467 10/13 @ BAK 2-1 W 3-0-0-0 6 21 26 0/7 2/3 Hill 24, 28 28 4,033 10/15 @ SJ 2-3 SOL 3-0-0-1 7 33 37 0/3 4/5 Miska 43, 28 N/A 2,095 10/19 RFD 4-3 OTW 4-0-0-1 9 19 19 2/7 4/6 Hill 27, 28, 39, 8 8 4,397 10/20 RFD 3-5 L 4-1-0-1 9 38 26 1/6 3/6 Miska 81, 18, 16 N/A 4,411 10/26 @ ONT 8-5 W 5-1-0-1 11 39 27 0/7 3/4 Hill/Miska 29, 21, 8, 24, 27, 8, 21, 21 8 7,203 10/27 @ SD 4-3 -

Neon Edition Erc Express

1 ERC AUSGABE 4 EXPRESS 28.01.2021 DIGITAL NEON EDITION Do 28.01.21 20:30 Di 02.02.21 20:30 2 Vorwort 3 Vor der Februar-Pause Der Sportdirektor zum Derby-Dreierpack Liebe Panther-Fans, wir nähern uns inzwischen bereits der Halbzeit der Hauptrundenspiele innerhalb der Gruppe Süd. Bevor es Anfang Februar in eine gut zehntä- gige Pause geht, stehen nochmal drei heraus- fordernde Spiele auf dem Programm. Zweimal zuhause gegen Nürnberg und in Straubing. Speziell am Pulverturm gilt es für uns, die Ne- gativserie endlich mal zu beenden. Das Ziel ist aber klar: Wir wollen uns weiterhin in den Top-Vier festbeißen und den Abstand zu den Nicht-Playoff-Plätzen vergrößern. Dafür müssen wir an die guten Leistungen aus den Duellen gegen die Top-Teams Mann- heim und München anknüpfen. Ich bin guter Dinge, dass das dem Team gelingen wird. Ihr Larry Mitchell 4 Aktuelles Titel 5 Derby-Woche vor der Pause Doppelpack gegen Nürnberg und in Straubing Of zieller Personalpartner KEIN FAN OHNE JOB You´ll never walk alone! Wir sind begeisterte Fans. Und zwar von… Fans! Weil wir es toll finden, wenn Menschen sich für andere begeistern und zusammenhalten. Auch wenn es mal nicht so läuft. Beim ersten oberbayerisch-fränkischen Derby am Vorweihnachtsabend konnte sich der ERC mit 4:1 durchsetzen. Foto: Johannes Traub Zum zweiten Mal in der Woche, mit einem Sieg in kein-fan-ohne-job.info laufenden Saison steht für Mannheim wäre es eine fan- den ERC Ingolstadt ein Der- tastische gewesen. Aber da- by-Dreierpack auf dem Pro- mit, wie wir gespielt haben, gramm. -

Best Western Eishockey 1. Bundesliga Herren

Eishockey 1. Bundesliga Herren Spielort-Hotel-Übersicht Entfernung Verein Spielstätte Best Western Hotel Ort Klassifizierung Zimmer Fahrtzeit Spielstätte Adler Mannheim SAP Arena, Mannheim Best Western Plus Delta Park Hotel Mannheim 147 4 km 7 Min. Best Western Plus Hotel Lanzcarré Mannheim 76 5 km 8 Min. Best Western Plus Steubenhof Hotel Mannheim 79 6 km 9 Min. Best Western Hotel Mannheim City Mannheim - 162 7 km 11 Min. Best Western Leoso Hotel Ludwigshafen Ludwigshafen - 192 8 km 11 Min. Augsburger Curt-Frenzel-Stadion, Best Western Hotel am Europaplatz Königsbrunn 72 15 km 16 Min. Augsburg Panther Best Western Hotel Dasing Augsburg Augsburg - 84 18 km 18 Min. Düsseldorfer EG ISS Dome, Düsseldorf Best Western Hotel Breitbach Ratingen S 68 5 km 8 Min. Best Western Plus Parkhotel Velbert Velbert 84 24 km 27 Min. EHC Red Bull Olympia-Eissportzentrum, Best Western Plus Hotel Erb München/ Parsdorf 124 23 km 20 Min. München München Best Western Hotel München-Airport Erding 181 34 km 32 Min. Best Western Plus Parkhotel Erding Erding - 66 38 km 36 Min. Eisbären Berlin Mercedes-Benz Arena Berlin, Best Western Premier Airporthotel Fontane BERlin Berlin S 174 26 km 37 Min. Berlin ERC Ingolstadt Saturn Arena, Ingolstadt kein Hotel in 50 km Entfernung Grizzlys Eis Arena Wolfsburg, Best Western Premier Hotel An der Wasserburg Wolfsburg - 59 6 km 12 Min. Wolfsburg Wolfsburg Best Western Hotel alte mühle Weyhausen/Wolfsburg S 80 7 km 8 Min. Best Western Hotel Braunschweig Seminarius Braunschweig S 76 28 km 30 Min. Best Western Hotel Helmstedt Helmstedt 60 36 km 32 Min. -

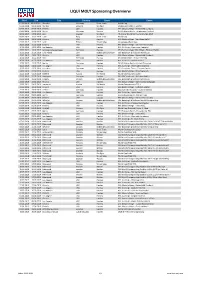

LIQUI MOLY Sponsoring Overvierw

LIQUI MOLY Sponsoring Overvierw Start End City Country Sport Event 01.02.2019 03.02.2019 Dresden Germany Short Track World Cup 01.02.2019 02.02.2019 Maribor Slovenia Ski Alpin Slalom, giant slalom, women 02.02.2019 02.02.2019 Ontario USA Hockey AHL (Ontario Reign - Bakersfield Condors) 03.02.2019 03.02.2019 Berlin Germany Hockey DEL (Eisbären Berlin - Augsburger Panther) 06.02.2019 17.02.2019 Åre Sweden Ski Alpin FIS Alpine World Ski Championships 2019 08.02.2019 10.02.2019 Turin Italy Short Track World Cup 08.02.2019 08.02.2019 Ontario USA Hockey AHL (Ontario Reign - San Diego Gulls) 09.02.2019 10.02.2019 Lahti Finland Ski jumping Ski jumping World Cup 10.02.2019 10.02.2019 Ontario USA Hockey AHL (Ontario Reign - San Jose Barracuda) 14.02.2019 14.02.2019 Los Angeles USA Hockey NHL (LA Kings - Vancouver Canucks) 15.02.2019 15.02.2019 Villingen-Schwenningen Germany Hockey DEL (Schwenninger Wild Wings - Eisbären Berlin) 15.02.2019 16.02.2019 Lake Placid USA Bobsleigh & Skeleton IBSF Bobsleigh & Skeleton World Cup 15.02.2019 15.02.2019 Ontario USA Hockey AHL (Ontario Reign - Bakersfield Condors) 16.02.2019 16.12.2019 Köln Germany Hockey DEL (Kölner Haie - Eisbären Berlin) 16.02.2019 16.02.2019 Los Angeles USA Hockey NHL (LA Kings - Boston Bruins) 17.02.2019 17.02.2019 Berlin Germany Hockey DEL (Eisbären Berlin - Krefeld Pinguine) 18.02.2019 18.02.2019 Los Angeles USA Hockey NHL (LA Kings - Washington Capitals) 19.02.2019 19.02.2019 Straubing Germany Hockey DEL (Straubing Tigers - Eisbären Berlin) 20.02.2019 20.02.2019 Ontario USA Hockey -

Inhouse1 2017/2018

Ausgabe 01 | 08.09.2017 inHouse Das Stadionmagazin DIE MEINUNG DES TRAINERS „Ich bin mit der Vorbereitungsphase zufrieden“, stellte Jari Pasanen fünf Tage vor dem Saisonstart fest, „man sieht, wie sich die Mann- schaft kontinuierlich entwickelt und an Spielfreude gewinnt.“ Pasa- nen weiter: „Die Tendenz war Woche für Woche aufsteigend. Es hat zunächst zwei bis drei Wochen gedauert, aber dies ist normal. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass wir elf neue Spieler im Kader haben.“ Ein Vergleich zur vergangenen Saison ist sicher zulässig: „Das ist in der Kabine sehr deutlich zu merken. Die Moral im Allge- meinen und die Arbeitsmoral im Besonderen sind gut. Man merkt schon früh in der Saison, dass die Chemie stimmt.“ Zeigen muss sich in der Saison, welchen Bestand diese Attribute besitzen, wenn es mal nicht so richtig rund läuft. „Davor dürfen wir die Augen nicht verschließen.“ Und Jari Pasanen stellt trotz des insgesamt positiven Eindrucks auch fest, „dass es immer noch einen Unterschied zwi- schen einem Vorbereitungsspiel und der Meisterschaft gibt.“ Des- halb ist es auch beruhigend zu sehen, „dass“, so Pasanen, „wir nicht nur konditionell auf einem guten Weg sind, sondern auch spiele- risch von Einheit zu Einheit und von Spiel zu Spiel zulegen konn- ten.“ Die letzten Trainingseinheiten vor dem heutigen Saisonstart wird er mit seinem Team nutzen, um weiter an den Automatismen und dem Feinschli zu arbeiten. An der Zusammensetzung der Sturm- und Verteidigungsreihen wird er nichts ändern. Gleichwohl fehlt ihm bei den Sturmreihen manchmal „noch die Gradlinigkeit“. - „Da fehlt noch etwas. Aber das werden wir auch hinbekommen.“ „Was wir in der Vorbereitung gesehen haben, stimmt mich optimis- tisch. -

N° 17 | 2017/18 23.12.17

N° 17 | 2017/18 23.12.17 Nikolai 77 Goc ADLER MANNHEIM das sagt adler mannheim vs. TOR der gegner 1 Thomas Sabo Ice Tigers 6 17:14 13 Will Acton wechselte vor drei Jahren 2 Eisbären Berlin 6 19:14 12 VERTEIDIGUNG nach Schwenningen und gehört seitdem 3 Augsburger Panther 6 25:21 12 schwenninger wild wings stets zu den Topscorern seines Teams. 4 EHC Red Bull München 6 19:16 12 5 Kölner Haie 6 23:16 11 DEL-TABELLE 2017/2018 STAND 21.12.17 6 ERC Ingolstadt 6 19:12 11 PL Verein SP T P WILL ACTON 7 Adler Mannheim 6 19:17 9 Liebe Adler-Fans, 8 Schwenninger Wild Wings 6 15:13 9 1 EHC Red Bull München 33 118:84 69 es ist wieder soweit, das Spiel der leuchten- ÜBER... 9 Grizzlys Wolfsburg 6 18:20 7 2 Thomas Sabo Ice Tigers 33 96:73 69 den Herzen steht an. Ich denke, ich spreche STURM 10 Krefeld Pinguine 6 19:24 7 … die Atmosphäre beim Spiel der 11 Fischtown Pinguins 6 16:23 7 3 Eisbären Berlin 34 113:86 68 nicht nur für mich, wenn ich sage, dass dieses leuchtenden Herzen. 12 Düsseldorfer EG 6 19:22 6 Spiel eines der Highlights der Saison ist. Die 4 Grizzlys Wolfsburg 33 102:86 55 13 Straubing Tigers 6 18:23 6 Es ist immer wieder beeindruckend, wenn du 14 Iserlohn Roosters 6 11:22 4 Vorfreude auf dieses ganz besondere Event 5 Iserlohn Roosters 33 88:95 51 vom Eis in die Zuschauerränge schaust und ist riesig und beginnt eigentlich gleich mit 6 Schwenninger Wild Wings 34 86:85 50 diese besondere Atmosphäre mitbekommst. -

Inhouse 23 2018/2019

inHouse Das Roosters-Stadionmagazin AUSGABE #23 24.02.19 MARKO FRIEDRICH YXXX XXX XXXX Saison 18/19 | 1 2 | Saison 18/19 DIE MEINUNG DES TRAINERS Nach dem Derby am Mittwochabend gegen die DEG er- warten die Iserlohn Roosters heute die Eisbären aus Berlin, die auch noch im Rennen um die Play-Off-Plät- ze sind. Für die Iserlohner geht es darum, ihre Saison zu einem erfreulichen Ende zu bringen. Jamie Bartman weiß allerdings: „Wir arbeiten immer hart und sind voll motiviert“, auch wenn seine Mannschaft häufig knapp geschlagen das Eis verließ. Am letzten Sonntag gegen Nürnberg hatte sein Team gezeigt, dass es auch anders geht. „Da haben wir endlich einen Weg zum Sieg gefun- den und unsere Möglichkeiten genutzt. Gestärkt auf ei- nen guten Goalie hat die Mannschaft die Angebote des Gegners angenommen.“ Natürlich weiß der Coach um die Qualität des Gegners aus Berlin. Gebetsmühlenartig kann er nur wiederholen. „In dieser Liga gibt es eigentlich nur starke Gegner. Ber- lin hat eine hohe Qualität und wir müssen von Anfang an bereit sein, alles abzurufen. Für die Berliner geht es au- ßerdem noch um wichtige Punkte.“ Sicherlich bedeutet die Häufung der Spiele eine zusätz- liche Belastung für sein Team, aber Bartman ist davon überzeigt. „Wir werden bis zum Schluss alles geben und auf Sieg spielen.“ Zwischen den Spielen hat Bartman die wenigen Trai- ningseinheiten genutzt, um an den Special Teams zu ar- beiten. „Hier haben wir noch einiges zu verbessern.“ (Stand: 20.02.2019) Saison 18/19 | 3 VR-BankingApp Kontoführung auch unterwegs schnell und € sicher: Mit der VR-BankingApp können Sie sämtliche Bankgeschäfte auf Ihrem Smartphone erledigen. -

Sparre ADLER MANNHEIM Das Sagt Adler Mannheim Vs

N° 10 | 2017/18 daniel 21.11.17 40 sparre ADLER MANNHEIM das sagt adler mannheim vs. TOR der gegner 1 Florian Proske 34 chet pickard 44 Dennis Endras Keith Aucoin gehört zweifelsohne zu den besten Spielern in der DEL. ehc red bull münchen VERTEIDIGUNG Mit 31 Scorerpunkten (6 Tore / 25 4 mark stuart 5 Aaron Johnson 6 Kevin Maginot Vorlagen) ist er derzeit sogar Top- 7 Sinan Akdag 8 carlo colaiacovo 24 john rogl scorer in Deutschlands Eliteliga. DEL-TABELLE 2017/2018 29 Denis Reul 37 thomas larkin 53 moritz seider 72 Mathieu Carle 77 Nikolai Goc PL Verein SP T P KEITH Liebe Adler-Fans, 1 EHC Red Bull München 22 81:57 46 STURM AUCOIN es ist kaum zu glauben. Immer wenn wir den- 2 Thomas Sabo Ice Tigers 22 62:45 46 9 Brent Raedeke 14 Garrett Festerling 16 devin setoguchi ken, dass unsere Verletztenliste kleiner wird, ÜBER ... 3 Eisbären Berlin 22 75:55 45 17 Marcus Kink 18 yannik valenti 21 lukas koziol müssen wir neue Ausfälle verkraften. So hat 4 Grizzlys Wolfsburg 22 66:59 37 es zuletzt auch Marcel Goc erwischt. Am 22 Matthias Plachta 23 Marcel Goc 27 Ryan MacMurchy ... die Offensivstärke der Red Bulls. vergangenen Wochenende fielen dann noch 5 Schwenninger Wild Wings 23 61:56 36 36 pierre preto 40 Daniel Sparre 42 Chad Kolarik Wir sind eine aggressive Mannschaft, Devin Setoguchi, Brent Raedeke, Niki Goc und 6 Adler Mannheim 22 57:62 35 47 Christoph Ullmann 84 andrew desjardins 89 David Wolf die agiert und nicht reagiert. Dadurch John Rogl kurzfristig krankheitsbedingt aus. -

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast SPORT1 1 08.09.17 19:30 Eisbären

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast SPORT1 1 08.09.17 19:30 Eisbären Berlin Thomas Sabo Ice Tigers 1 08.09.17 19:30 Adler Mannheim Grizzlys Wolfsburg 1 08.09.17 19:30 ERC Ingolstadt Straubing Tigers 1 08.09.17 19:30 Düsseldorfer EG Augsburger Panther 1 08.09.17 19:30 Krefeld Pinguine EHC Red Bull München SPORT1 1 08.09.17 19:30 Kölner Haie Pinguins Bremerhaven 1 08.09.17 19:30 Iserlohn Roosters Schwenninger Wild Wings 2 10.09.17 16:30 Schwenninger Wild Wings Adler Mannheim 2 10.09.17 14:00 Krefeld Pinguine Augsburger Panther 2 10.09.17 14:00 Pinguins Bremerhaven Eisbären Berlin 2 10.09.17 17:00 Grizzlys Wolfsburg Kölner Haie SPORT1 2 10.09.17 16:30 Straubing Tigers Düsseldorfer EG 2 10.09.17 14:00 EHC Red Bull München ERC Ingolstadt 2 10.09.17 19:00 Thomas Sabo Ice Tigers Iserlohn Roosters 3 14.09.17 19:30 EHC Red Bull München Schwenninger Wild Wings 3 15.09.17 19:30 Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg 3 15.09.17 19:30 Adler Mannheim Pinguins Bremerhaven 3 15.09.17 19:30 Krefeld Pinguine ERC Ingolstadt 3 15.09.17 19:30 Augsburger Panther Straubing Tigers 3 15.09.17 19:30 Kölner Haie Iserlohn Roosters 3 15.09.17 19:30 Thomas Sabo Ice Tigers Düsseldorfer EG 4 17.09.17 14:00 Schwenninger Wild Wings Krefeld Pinguine 4 17.09.17 19:00 ERC Ingolstadt Augsburger Panther 4 17.09.17 17:00 Düsseldorfer EG Adler Mannheim SPORT1 4 17.09.17 19:00 Pinguins Bremerhaven Iserlohn Roosters 4 17.09.17 16:30 Grizzlys Wolfsburg EHC Red Bull München 4 17.09.17 16:30 Kölner Haie Thomas Sabo Ice Tigers 4 17.09.17 14:00 Eisbären Berlin Straubing Tigers 5 21.09.17 -

Eventlounge BESTELLFORMULAR DEL-SAISON 2019/20

EVENTLounge BESTELLFORMULAR DEL-SAISON 2019/20 BESTELLUNG Hiermit buche ich verbindlich die Eventlounge zu folgendem Spieltag der THOMAS SABO Ice Tigers in der DEL-Hauptrunde 2019/20 in der ARENA NÜRNBERGER Versicherung: GEWÜNSCHTES SPIEL ANZAHL DATUM UHRZEIT BEGEGNUNG BITTE ANKREUZEN PERSONEN Fr. 13.09.2019 19.30 Uhr Ice Tigers – Adler Mannheim Do. 19.09.2019 19.30 Uhr Ice Tigers – Grizzlys Wolfsburg So. 22.09.2019 16.30 Uhr Ice Tigers – Kölner Haie Mi. 02.10.2019 19.30 Uhr Ice Tigers – Krefeld Pinguine Fr. 04.10.2019 19.30 Uhr Ice Tigers – Iserlohn Roosters Fr. 11.10.2019 19.30 Uhr Ice Tigers – Straubing Tigers Fr. 18.10.2019 19.30 Uhr Ice Tigers – Fischtown Pinguins Do. 31.10.2019 19.30 Uhr Ice Tigers – Eisbären Berlin So. 17.11.2019 14.00 Uhr Ice Tigers – Schwenninger Wild Wings So. 24.11.2019 14.00 Uhr Ice Tigers – Düsseldorfer EG Fr. 29.11.2019 19.30 Uhr Ice Tigers – Augsburger Panther Fr. 06.12.2019 19.30 Uhr Ice Tigers – Straubing Tigers Di. 17.12.2019 19.30 Uhr Ice Tigers – Adler Mannheim Fr. 20.12.2019 19.30 Uhr Ice Tigers – Grizzlys Wolfsburg Sa. 28.12.2019 17.00 Uhr Ice Tigers – EHC Red Bull München Mo. 30.12.2019 19.30 Uhr Ice Tigers – Iserlohn Roosters So. 05.01.2020 19.00 Uhr Ice Tigers – ERC Ingolstadt Fr. 10.01.2020 19.30 Uhr Ice Tigers – Krefeld Pinguine So. 19.01.2020 17.00 Uhr Ice Tigers – Kölner Haie So. 26.01.2020 14.00 Uhr Ice Tigers – ERC Ingolstadt Fr. -

Spielplan Augsburger Panther 2015-16

Spielplan Augsburger Panther 2015 -16 ST Tag Datum Uhr Heim Gast 1 Freitag 11.09.2015 19:30 Augsburger Panther Krefeld Pinguine 2 Sonntag 13.09.2015 16:30 ERC Ingolstadt Augsburger Panther 3 Freitag 18.09.2015 19:30 Adler Mannheim Augsburger Panther 4 Sonntag 20.09.2015 16:30 Augsburger Panther Grizzly Adams Wolfsburg 5 Freitag 25.09.2015 19:30 Augsburger Panther Thomas Sabo Ice Tigers 6 Sonntag 27.09.2015 14:30 Kölner Haie Augsburger Panther 7 Freitag 02.10.2015 19:30 Augsburger Panther Hamburg Freezers 8 Sonntag 04.10.2015 16:30 Düsseldorfer EG Augsburger Panther 9 Freitag 09.10.2015 19:30 EHC Red Bull München Augsburger Panther 10 Sonntag 11.10.2015 16:30 Augsburger Panther Schwenninger Wild Wings 11 Freitag 16.10.2015 19:30 Eisbären Berlin Augsburger Panther 12 Sonntag 18.10.2015 16:30 Augsburger Panther Straubing Tigers 13 Freitag 23.10.2015 19:30 Iserlohn Roosters Augsburger Panther 14 Sonntag 25.10.2015 16:30 Augsburger Panther Adler Mannheim 15 Freitag 30.10.2015 19:30 Augsburger Panther Iserlohn Roosters 16 Sonntag 01.11.2015 14:30 Hamburg Freezers Augsburger Panther 17 Freitag 13.11.2015 19:30 Thomas Sabo Ice Tigers Augsburger Panther 18 Sonntag 15.11.2015 17:45 Augsburger Panther Eisbären Berlin 19 Freitag 20.11.2015 19:30 Grizzly Adams Wolfsburg Augsburger Panther 20 Sonntag 22.11.2015 16:30 Augsburger Panther EHC Red Bull München 21 Freitag 27.11.2015 19:30 Schwenninger Wild Wings Augsburger Panther 22 Sonntag 29.11.2015 16:30 Augsburger Panther Kölner Haie 23 Freitag 04.12.2015 19:30 Augsburger Panther Düsseldorfer EG 24