15 2 Geologia E Geomorfologia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

COMUNE DI MONTORFANO Provincia Di Como Piazza Roma N

COMUNE DI MONTORFANO Provincia di Como Piazza Roma n. 18 - C.A.P. 22030 - C.F. e P. I.V.A. 00526050133 Tel. 031-553317 - Fax 031-553097 - E-mail: [email protected] UFFICIO TECNICO ESITO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA – INFERIORE AD EURO 100.000 - (articolo 65, 66 e 122 del decreto legislativo n. 163/2006) Prot. n. 1727 Montorfano, 01.03.2012 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Rende noto che in data 01.03.2012 è stata esperita la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 8, del Dlgs n. 163/2006 e smi e dell’art. 7 comma 2, del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con D.C.C. n. 20 del 27.02.2008, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) D.lgs n. 163/2006 da applicare all’elenco prezzi unitario allegato al capitolato speciale d’appalto e in mancanza di quotazioni in detto elenco al Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia - anno 2011, ovvero, per le sole voci in esso non rilevabili, al listino Prezzi Informativi delle Opere Edili - anno 2011, trim. 1° - edito dalla C.C.I.A.A. di Milano, senza limite di ribasso, per l’aggiudicazione dei lavori e servizi cimiteriali fino al 31.12.2014 - Codice CIG. 3916753ECF, con importo annuale presunto dei lavori pari a 80.025,00 oltre € 2.475,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. -

Camera Di Commercio Di COMO-LECCO

Ulisse — InfoCamere Pagina 1 di 56 Camera di Commercio di COMO-LECCO Elenco CO5955433500 del 03/06/2019 11:45:41 Registro Imprese ordinato per [tipo movimento, comune, denominazione] Utente: CCO0096 Posizioni: 258 Note: ISCRITTE Criteri: Impresa - Tipo Solo Imprese nuove iscritte Impresa - Albo Registro Imprese Impresa - Territorio COMO Impresa - Periodo Registrazione dal 01/05/2019 al 31/05/2019. 1) Prov: CO Sezioni RI: O Data iscrizione RI: 21/05/2019 N.REA: 400765 F.G.: SR Denominazione: GDL S.R.L. C.fiscale: 03840770139 Partita IVA: 03840770139 Indirizzo: VIA C. CANTU', 1 Comune: 22031 ALBAVILLA - CO - INATTIVA - Capitale Sociale: deliberato 10.000,00 Valuta capitale sociale: EURO 1) pers.: RUBINO MASSIMO, PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE, CONSIGLIERE 2) pers.: RODA MAURIZIO FRANCESCO, CONSIGLIERE 2) Prov: CO Sezioni RI: P Data iscrizione RI: 24/05/2019 N.REA: 400812 F.G.: DI Ditta: HU XIANZE C.fiscale: HUXXNZ96L20H501C Partita IVA: 02062370669 Indirizzo: VIA MILANO, 15 Comune: 22031 ALBAVILLA - CO - INATTIVA - Attività: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI DI MONOPOLIO (TABACCHERIE) COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI http://ulisse.intra.infocamere.it/ulis/gestione/get -document -content.action 03/ 06/ 2019 Ulisse — InfoCamere Pagina 2 di 56 1) pers.: HU XIANZE, TITOLARE FIRMATARIO 3) Prov: CO Sezioni RI: P - A Data iscrizione RI: 23/05/2019 N.REA: 400781 F.G.: DI Ditta: POLETTI GIORGIO C.fiscale: PLTGRG71T21C933L Partita IVA: 03838110132 Indirizzo: VIA ROMA, 83 Comune: 22032 ALBESE CON CASSANO - CO Data dom./accert.: 21/05/2019 Data inizio attività: 21/05/2019 Attività: INTONACATURA E TINTEGGIATURA C. Attività: 43.34 I / 43.34 A 1) pers.: POLETTI GIORGIO, TITOLARE FIRMATARIO 4) Prov: CO Sezioni RI: P - C Data iscrizione RI: 07/05/2019 N.REA: 400576 F.G.: DI Ditta: AZIENDA AGRICOLA LOLO DI BOVETTI FRANCESCO C.fiscale: BVTFNC84S01F205Q Partita IVA: 03839240136 Indirizzo: LOCALITA' RONDANINO SN Comune: 22024 ALTA VALLE INTELVI - CO Data inizio attività: 02/05/2019 Attività: ALLEVAMENTO DI EQUINI, COLTIVAZIONI FORAGGERE E SILVICOLTURA. -

Colline Comasche Srl Spett.Li Responsabili Del SII Dei Comuni Di

Comune di Fino Mornasco (Co) - Prot. n.0013689 del 21-07-2018 in arrivo Cat.6 Cl Colline Comasche s.r.l. Sede Legale e Uffici: Via IV Novembre, 16 – 22075 Lurate Caccivio – Co – Tel. 031.49.51.211 – Fax 031.49.51.222 Cap. Soc. € 4.219.134,45 i.v. R.E.A. Como 298062 – Reg. Imp. Como / Cod. Fisc. / Partita IVA 03139240133 Spett.li Responsabili del S.I.I. dei Comuni di: Albiolo Beregazzo con Figliaro Bulgarograsso Capiago Intimiano Casnate con Bernate Cassina Rizzardi Castelnuovo Bozzente Cucciago Fino Mornasco Lurate Caccivio Luisago Montorfano Olgiate Comasco Oltrona San Mamette Senna Comasco Vertemate con Minoprio Villa Guardia Trasmesso via mail. Lurate Caccivio, 21 luglio 2018 . Prot. 5544/18/P Oggetto: ricevimento al pubblico mese di agosto 2018. Con la presente si comunica che durante il mese di agosto verranno sospesi gli sportelli presso le sedi comunali . Gli uffici di Lurate Caccivio saranno aperti al pubblico nei seguenti orari : dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.30 14.30 - 17.30 sabato 8.30 - 12.30 Gli uffici di Lurate Caccivio saranno chiusi: sabato 11 _ sabato 18 _ sabato 25 agosto. In allegato si trasmette manifesto informativo con preghiera di portarlo a conoscenza della cittadinanza. Cordiali saluti. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.TO LORELLA GRISONI In allegato: copia del manifesto. Comune di Fino Mornasco (Co) - Prot. n.0013689 del 21-07-2018 in arrivo Cat.6 Cl Colline Comasche s.r.l. Sede Legale e Uffici: Via IV Novembre, 16 – 22075 Lurate Caccivio – Co – Tel. 031.49.51.211 – Fax 031.49.51.222 Cap. -

Il Centro Civico Fermo Agli Scavi Mercuri: «Frazione Dimenticata» L’Assessore Chindamo: «Andrate Mai Così Bella Come Negli Ultimi Anni»

LA PROVINCIA COMO CINTURA 21 DOMENICA 16 MAGGIO 2010 [ ] [ FINO MORNASCO ] Il Centro civico fermo agli scavi Mercuri: «Frazione dimenticata» L’assessore Chindamo: «Andrate mai così bella come negli ultimi anni» FINO MORNASCO Piazza del- le: «Su quel ponte passano i mo tagliato l’erba la settimana la Pace infestata dalle erbacce, bambini che vanno a scuola e i scorsa. Alla fontana serve una la fontana fuori uso, il ponte pe- pendolari che si recano a pren- leggera modifica e tornerà a fun- donale senza manutenzione e i dere il treno per andare a Mila- zionare, purtroppo ha subìto an- brevi lavori del polo civico fermi da no. Ha più di sette anni, è di le- che dei danneggiamenti. Gli in- un anno. Andrate è stata dimen- gno e subito il progettista ave- teressamenti dell’opposizione [ BRUNATE ] ticata? Si, secondo il consigliere va detto che bisognava fare una fanno piacere, però bisogna con- di «Uniti per Fino» Pasquale manutenzione continua per non statare che Andrate non è mai Note di piano Mercuri, no per il vicesindaco e comprometterlo e invece così stata così bella come negli ulti- assessore ai lavori pubblici An- non è stato». mi anni, infatti i cittadini l’han- al femminile tonio Chindamo. «Il polo civico Antonio Chindamo ribatte pun- no riconosciuto e ci hanno pre- Oggi pomeriggio seconda di Andrate è stata una promes- to su punto: «Sul ponte, come miato alle elezioni». Il cantiere del centro civico andratese del ciclo di tre lezioni - con- sa elettorale fatta male – attac- per gli altri edifici pubblici, fac- Marco Pini certo su grandi compositrici ca Mercuri –. -

Spatial Segregation of Darwinula Stevensoni (Crustacea: Ostracoda) Genotypes in Lentic and Lotic Habitats of Northern Italy

J. Limnol., 63(1): 13-20, 2004 Spatial segregation of Darwinula stevensoni (Crustacea: Ostracoda) genotypes in lentic and lotic habitats of Northern Italy Valeria ROSSI*, Carlo BELLAVERE, Giorgio BENASSI, Andrea GANDOLFI, Eletta B.A. TODESCHI and Paolo MENOZZI Department of Environmental Sciences, University of Parma, Parco Area delle Scienze 11/A, I-43100 Parma (Italy) *e-mail corresponding author: [email protected] ABSTRACT The clonal structure of apomictic populations of Darwinula stevensoni from Northern Italy lacustrine and riverine habitats has been analysed by allozyme electrophoresis. Thirty two sites were sampled and a total of 748 individuals were analysed. Only one polymorphic locus, Gpi, turned out to have enough variation to be informative. Two thirds of all individuals were homozygous for the most frequent allele but the frequency of this genotype was significantly lower in rivers (16%) than in lakes (92%). As a consequence homozygous clonal females are dominant in lacustrine habitats while heterozygous clonal females are dominant in riverine ones. Differences in genetic structure between habitats were observed even at distances of a few meters. Allele and genotype frequencies are significantly different between Lake Montorfano and its outflow (River Seveso) and between Mantova lakes and their two tribu- taries, the River Mincio and Corniano Channel. The former is also the outflow of Lake Garda. By laboratory experiments, we previ- ously reported difference between genotypes: homozygous females from Mantova lakes show significantly lower starvation tolerance than heterozygous females from River Mincio. We discuss the hypothesis that habitat segregation is related to this difference. River- ine females should be better adapted to low productivity ecosystems than lacustrine ones. -

Adriatic Coast Rimini San Marino Republic Aquafan San Siro

. Italy & San Mari no Republic Mi lan – San Siro ‐ San Marino ‐ Rimini – Adriatic Coa st Milan San Marino Repub lic San Marino Cup Aquafan San Siro Stadium Adriatic Coast Rimini Dream Team Italy ‐ Sports Travel Agency Rimini Via Brianza 6 – 22030 – Montorfano – Como – Italy Tel. 0039.031.200943 – Fax 0039.031.201878 – www.dreamteamitalysports.com ‐ [email protected] www.sanmarinocup.com – [email protected] IME FUTBOL CLUB Stop in the city centre of Como, free day at your disposal to spend in Como and its lake or the close Switzerland. Don’t forget your passport if you decide to go to the close country! USA San Marino Cup 08 Nights / 10 Days Trip 02nd – 11th July 2015 TOUR MANAGER Como: the lake capital town, surrounded by hills and mountains, boasts several artistic monuments from different historical periods Marco Gianni and a breathtaking lake landscape just 40km away from Milan the charming town of Como offers plenty of things to enjoy and beautiful views. A local guide will be with you for a walking visit of [email protected] the centre and will give you further suggestion for your spare time in [email protected] the afternoon: get a boat ride and reach the famous lake village of Phone +39.031.200943 Bellagio, or stop in other hidden villages and visit their centres, villas From USA Phone 011.39.031.200943 and parks… one day will not be enough! Possibility to visit the Lake by private or public boat on Skype: sportstours1 your own. Transfer to your hotel, check in and in the late afternoon training session with your coach in a local sports centre. -

COMUNE DI INVERIGO Provincia Di COMO

COMUNE DI INVERIGO Provincia di COMO ELENCO DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE 2° SEMESTRE 2016 Num. Data Oggetto Servizio proponente 75 06/07/2016 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - ANNUALITÀ 2016 - AI SETTORE FINANZIARIO SENSI ART. 175 - COMMA 4 - DEL D. LGS. N. 267/2000. 76 06/07/2016 VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE SETTORE FINANZIARIO 2016/2018 - AI SENSI ART. 175 - COMMA 5-BIS - LETTERA D) - DEL D. LGS. N. 267/2000. 77 06/07/2016 VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - ANNO 2016. SETTORE FINANZIARIO 78 06/07/2016 VERTENZA COMUNE DI INVERIGO/VICTORY S.R.L. - RICORSO AVANTI LA SETTORE FINANZIARIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO N. 1843 del 12.05.2016 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED INDIVIDUAZIONE LEGALI DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 79 06/07/2016 AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SETTORE SERVIZI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA - AI SENSI ART. 3 - SOCIALI COMMA 5 - DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE FISICHE. 80 25/07/2016 COSTITUZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA VERTENZA SETTORE COMUNE DI INVERIGO/VICTORY S.R.L. AMMINISTRATIVO 81 28/07/2016 APPLICAZIONE SCONTO AGLI UTENTI SU ELENCO PREZZI UNITARI SETTORE LAVORI DELL'APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO PUBBLICI - AMBIENTE COMUNALE. 82 28/07/2016 VERIFICA PERIODICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO SETTORE ELETTORALE AI SENSI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 965/MS DEL DEMOGRAFICO 18.05.1967 - MESE DI LUGLIO 2016. 83 28/07/2016 ATTIVAZIONE PROCEDURE PER APERTURA CANALI FACEBOOK - TWITTER E SINDACO WHATSAPP - COMUNE DI INVERIGO. -

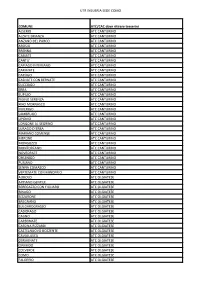

UTR INSUBRIA SEDE COMO COMUNE ATC/CAC Dove Ritirare

UTR INSUBRIA SEDE COMO COMUNE ATC/CAC dove ritirare tesserini ALSERIO ATC CANTURINO ALZATE BRIANZA ATC CANTURINO ANZANO DEL PARCO ATC CANTURINO AROSIO ATC CANTURINO BRENNA ATC CANTURINO CABIATE ATC CANTURINO CANTU` ATC CANTURINO CAPIAGO INTIMIANO ATC CANTURINO CARIMATE ATC CANTURINO CARUGO ATC CANTURINO CASNATE CON BERNATE ATC CANTURINO CUCCIAGO ATC CANTURINO ERBA ATC CANTURINO EUPILIO ATC CANTURINO FIGINO SERENZA ATC CANTURINO FINO MORNASCO ATC CANTURINO INVERIGO ATC CANTURINO LAMBRUGO ATC CANTURINO LIPOMO ATC CANTURINO LONGONE AL SEGRINO ATC CANTURINO LURAGO D`ERBA ATC CANTURINO MARIANO COMENSE ATC CANTURINO MERONE ATC CANTURINO MONGUZZO ATC CANTURINO MONTORFANO ATC CANTURINO NOVEDRATE ATC CANTURINO ORSENIGO ATC CANTURINO PUSIANO ATC CANTURINO SENNA COMASCO ATC CANTURINO VERTEMATE CON MINOPRIO ATC CANTURINO ALBIOLO ATC OLGIATESE APPIANO GENTILE ATC OLGIATESE BEREGAZZO CON FIGLIARO ATC OLGIATESE BINAGO ATC OLGIATESE BIZZARONE ATC OLGIATESE BREGNANO ATC OLGIATESE BULGAROGRASSO ATC OLGIATESE CADORAGO ATC OLGIATESE CAGNO ATC OLGIATESE CARBONATE ATC OLGIATESE CASSINA RIZZARDI ATC OLGIATESE CASTELNUOVO BOZZENTE ATC OLGIATESE CAVALLASCA ATC OLGIATESE CERMENATE ATC OLGIATESE CIRIMIDO ATC OLGIATESE COLVERDE ATC OLGIATESE COMO ATC OLGIATESE FALOPPIO ATC OLGIATESE UTR INSUBRIA SEDE COMO COMUNE ATC/CAC dove ritirare tesserini FENEGRO` ATC OLGIATESE GRANDATE ATC OLGIATESE GUANZATE ATC OLGIATESE LIMIDO COMASCO ATC OLGIATESE LOCATE VARESINO ATC OLGIATESE LOMAZZO ATC OLGIATESE LUISAGO ATC OLGIATESE LURAGO MARINONE ATC OLGIATESE LURATE CACCIVIO ATC -

Pescare Nel Bacino 5 (Verbano

ANNO 2020 2 INDIRIZZI UTILI E RIFERIMENTI TERRITORIALI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA INSUBRIA -Varese Orario di apertura al pubblico: Viale Belforte, 22 ▪ da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30 21100 VARESE (VA) ▪ Mercoledì: 14.30 - 16.30 Attività: gestione faunistica Sportello Utenza: 0332.338367 [email protected] AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA INSUBRIA -Como Orario di apertura al pubblico: Via L. Einaudi, 1 ▪ da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30 22100 COMO (CO) Attività: gestione faunistica ▪ Mercoledì: 14.30 - 16.30 Sportello Utenza: 031.320570 [email protected] AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA Brianza -Lecco Corso Promessi Sposi, 132, Orario di apertura al pubblico: 23900 LECCO (LC) ▪ da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30 Attività: gestione faunistica ▪ Mercoledì: 14.30 - 16.30 Sportello Utenza: 0341.358946 [email protected] PESCARE NEL BACINO 5 – VERBANO LARIO CERESIO 4 PESCARE NEL BACINO 5 – VERBANO LARIO CERESIO PREMESSA Questa pubblicazione ha carattere divulgativo e non legale; essa riassume i regolamenti di pesca in vigore nel bacino n° 5 -Verbano, Lario, Ceresio- al 1 gennaio 2020 Il bacino 5 comprende la porzione lombarda dei laghi Verbano, Ceresio, Lario e i laghi Mezzola, Garlate e Olginate, Varese, Comabbio, Monate, Montorfano, Alserio, Segrino, Piano, Pusiano, Annone, con i loro tributari. Sono escluse tutte le acque che ricadono nella Provincia di Sondrio. Appartengono al bacino 5 il fiume Adda immissario nel tratto compreso fra il Lario e il confine con la provincia di Sondrio, il fiume Adda emissario fino al nuovo Ponte ferroviario del Lavello, il fiume Ticino fino al ponte di Sesto Calende, il fiume Olona fino al ponte di Vedano e il fiume Lambro fino al ponte di Nibionno sulla Sp 342. -

Laghi 2016.Indd

Omologazione N. 2016/648 del 01/04/2016 SABATO 6 AGOSTO 2016 - LAGO DI ANNONE ANNONE DI BRIANZA (LC) - Percorsi Km 7 - 15 Ore 16,00 - Ritrovo c/o Parco Villa Annoni Cabella Lattuada - Annone di Brianza, via Maggiore. CENTRO SERVIZI - C.I. FIASP CO-LC-SO - via Casati - Arosio (Co) Ore 17,00 - Distribuzione cartellini di iscrizione. Tel. 3291670879 Ore 17,00 / 17,30 - Partenza libera. e-mail: [email protected] Ore 19,00 - Premiazione gruppi partecipanti. www.fiaspcomoleccosondrio.it Ore 20,30 - Chiusura manifestazione. for smartphone con il patrocinio dei comuni di: CARATTERISTICHE DEL PERCORSO: Sentieri e pista ciclabile Annone di Brianza (Lc) nel verde tra il lago e gli splendidi borghi di Annone e Oggiono. Dal 1946 al servizio del colore Bosisio Parini (Lc) COMUNI ATTRAVERSATI: Annone di Brianza, Oggiono. ISCRIZIONE GRUPPI: Entro venerdì 5 Agosto 2016 ore 22,00. Montorfano (Co) ISCRIZIONE SINGOLI: Entro sabato 6 Agosto 2016 ore 17,30. Monguzzo (Co) RICONOSCIMENTI SINGOLI: Pacco biscotti pasticceria. Eupilio (Co) RICONOSCIMENTO GRUPPI: Cartone di vino doc. o scatola biscotti QUOTA ISCRIZIONE: Con riconoscimento € 4,00 - senza € 2,00 più € 0,50 per i non tesserati. a GRAFICHE FRATELLI CATTANEO S.R.L. ORGANIZZA ANNONE DI BRIANZA 10 EDIZIONE La chiesa di San Giorgio è il monumento più antico e più importante di Annone. La Parrocchiale dedicata alla B.V. Maria del SS Rosario ha la dimensione di una vera basilica. Nel 1839 veniva posta la prima pietra su progetto dell’architetto Giuseppe Bovara. La chiesa di ispirazione neo- classica, finita nel 1852 e consacrata nel 1900, è dimensionata a croce la- ESTATE tina data delle due cappelle sporgenti del transetto, e da un ampio spazio 23883 BRIVIO (Lecco) - via Collina, 6 - Tel. -

PIANO DI ISPEZIONE MENSILE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE Delibera AEEGSI N.574/2013 - Art

PIANO DI ISPEZIONE MENSILE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE Delibera AEEGSI n.574/2013 - Art. 12.1 lett. e) MESE DI ISPEZIONE : GIUGNO 2017 CODICE DENOMINAZIONE IMPIANTO COMUNE DESCRIZIONE (VIA-PIAZZA-STRADA) PARTE IMPIANTO ISPEZIONATA IMPIANTO (AEEGSI) 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Via Parini Rete Media Pressione e Bassa Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Via Montorfano Rete Media Pressione e Bassa Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Lat. Via Montorfano Rete Media Pressione e Bassa Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Lat. Via Lombardia Rete Media Pressione e Bassa Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Lat. S.S. Briantea Rete Media Pressione e Bassa Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Strada dei Lerr Rete Media Pressione e Bassa Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Via Marconi (GRF) Rete Media Pressione e Bassa Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Strada di Nibbit Rete Media Pressione e Bassa Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Lat. Via Lazio Rete Media Pressione e Bassa Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Via Lazio Rete Media Pressione e Bassa Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Lat. Via Baraggia Rete Media Pressione e Bassa Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Via Baraggia Rete Media Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Via Prà Margè Rete Media Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Lat. Via Meucci Rete Media Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Via Manzoni Rete Media Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Via Roma Rete Media Pressione e Bassa Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Via Lombardia Rete Media Pressione 36855 ALBESE CON CASSANO ALBESE CON CASSANO Lat. -

TOURIST GUIDE ASSOCIATIONS PROVINCE of COMO Associazione Guide E Accompagnatori Turistici Di Como E Provincia Phone No

TOURIST GUIDE www.lakecomo.com ISOLA COMACINA 01_ING_presen_sistema.indd 1 25/07/11 11:40 PRESENTATION This Tourist Guide introduces one of the most beautiful areas in the region called Lombardy and enthusiastically welcomes all visitors who are planning to have an enjoyable stay here. Seen from above, the blue of the lakes and the green of the woods are the two colours which exist in harmony in this spectacular landscape full of panoramas. The lakes are the main characteristic of Como and Lecco provinces, surrounded by a range of important mountains which open up to the hilly countryside of Brianza to the South, the home to entrepreneurship. We had the idea of preparing a guide that was not only easy to use, but of high quality: therefore, you will fi nd, alongside the usual cultural itineraries that inform you of our national heritage, practical information that can help you to easily discover our region and even the less known Via Sirtori 5 - 22100 Como places. Phone No. + 39 031 2755551 Subdivided into geographical areas of lake, mountain Fax + 39 031 2755569 and plain, the Guide describes the entire territory of [email protected] www.provincia.como.it Como and Lecco provinces; its history, architecture, art www.lakecomo.com and natural beauty, starting from the “capoluoghi” (main towns) of the province and the lake basin. It then goes on describing the mountain area and cultural features, uncovering the towns and ancient villages, alongside the mountain shelters and peaks. It gives detailed information on walking excursions for all nature lovers, from trekking to all types of sport.