Malgré La Défaite. Dien Bien Phu, Naissance D'un Mythe

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bee Varsity Final Round Bee Varsity Final Round Regulation Questions

NHBB Nationals Bee 2017-2018 Bee Varsity Final Round Bee Varsity Final Round Regulation Questions (1) This campaign featured the Battle of the Pips, in which two ships fired into an empty sea because their radar confused birds for enemy vessels. As part of this campaign's Operation Cottage, the United States bombarded a target non-stop for three weeks, then invaded, (+) only to discover the enemy had left before the bombardment. In this campaign, the intelligence agents of Castner's Cutthroats helped construct the Adak Island landing strip. This campaign began with an attack on (*) Dutch Harbor that coincided with the Battle of Midway. Attu and Kiska were the targets of, for the points, what World War II campaign over islands in the far north Pacific? ANSWER: Aleutian Islands Campaign (accept descriptions of the Alaskan theater of World War II; prompt on descriptions of (the Pacific theater of) World War II before mentioned) (2) A song about the leaders of one of these events has him throw his newly married bride into a river to prove his devotion to his cause. That leader, Stepan Razin, captured Astrakhan and drew on the support of the (+) Don Cossacks. Another leader of one of these events was struck from the historical record after his defeat and conquered Kazan. That leader styled himself (*) Tsar Peter III before being defeated at Tsaritsyn and forced into an iron cage before Catherine the Great. For the points, name this type of uprising led by Pugachev, drawing on the frustrations of repressed serfs. ANSWER: Russian peasant rebellion (accept serf rebellion, Cossack uprising before Cossacks) (3) During the 2000 presidential campaign, this man criticized George W. -

{Download PDF} the Battle of Dienbienphu

THE BATTLE OF DIENBIENPHU PDF, EPUB, EBOOK Jules Roy | 368 pages | 20 Dec 2001 | BASIC BOOKS | 9780786709588 | English | United States Battle of Dien Bien Phu - Wikipedia By throwing the bulk of his force so deep into enemy turf, Navarre hoped to strike a crushing blow against the Viet Minh, and ultimately annihilate the majority of their army. He based this decision on the outcome of an earlier battle, the Battle of Na San in , in which a small but well-armed and fortified French force had defeated a much larger force of Viet Minh troops. Navarre was confident in the superiority of French firepower and training against the insurgents, but, as had often been the case in this war, he underestimated both the fierce determination of the Viet Minh and the tactical brilliance of their leader, General Vo Nguyen Giap. Many French officers were concerned about the potential vulnerability of their position. Dien Bien Phu was a valley, and the French would not likely hold the high ground, so the hills ringing the valley would put them at a serious disadvantage. Navarre nonetheless persisted with his plan, and French troops started parachuting into the valley to prepare fortified positions from the end of November Seeing his chance to encircle and crush the French and achieve a decisive victory, General Giap moved as much artillery as he could muster into the surrounding hills. He also set up masses of anti-aircraft guns on the hills, knowing that if he could prevent French helicopters and supply planes from getting close, he could effectively cut off French supplies. -

1. 1969 - As Per Request of the Nixon Administration: A) the National Tribal Chairmen's Association Is Founded

( 1969 1. 1969 - As per request of the Nixon Administration: A) The National Tribal Chairmen's Association is founded. B) To voice tribal leaders opinions. C) A.I.M. members accuse them of being "Uncle Tomahawks." 2. 1969 - Indian Religion and Beliefs: A) To this pOint••• Only the Indians••• Of all ( Americans ••• Denied freedom of religion! I. At the hands of the Government. II. OR, with their approval. III. Close of west: (1) Orders from Department of the Interior and the Army. (2) Authorizes the soldiers and agents to destroy the Indian's entire view of the world and his place in the universe. B) Indians - Deep spirituality covers his entire life: I. Is the key to his entire being. C) Indians - Religion is beautiful and natural: ( I. Many Christians FEAR religion! D) To Indians - Miracles of the Great Spirit: I. Same as for the White Man. E) Indians - Have always accepted the teachings of Jesus Christ in regards to: I. Love. II. Brotherhood. III. Honesty. IV. Humility before the Creator. F) Indians - Believe animals are their brothers or sisters: I. They have souls. II. Kill them with sadness and regret, AND only when necessary! III. Do not believe in hunting for sport or trophy! G) Number "4" is the most powerful number: I. 4 directions. II. 4 limbs on man and animals. III. 4 seasons. IV. 4 ages for mankind: (1) Childhood. (2) Youth. (3) Adulthood •. (4) Old age. V. 4 virtues: (1) Wisdom. (2) Courage. (3) Generosity. (4) Chastity. H) Indians - Greatest virtue is generosity: I. Wealth is to be given to the needy, helpless, or friends. -

Bowl Round 13 Bowl Round 13 First Quarter

NHBB Nationals Bowl 2015-2016 Bowl Round 13 Bowl Round 13 First Quarter (1) One district in this city was dubbed \Electric Town" for its booming black market. Six island fortresses were built on the artificial island of Odaiba in this city, which may be reached through Rainbow Bridge. In 1960 in this city's Hibiya Hall, a nationalist stabbed a socialist politician on live TV; that hall is in this city's Chiyoda ward. For ten points, name this city where Frank Lloyd Wright's Imperial Hotel survived the 1923 Great Kanto earthquake. ANSWER: Tokyo (2) This sort of event is the subject of the \Saga of the Seven Suns" in the Pali Canon, in which it is associated with the Maitreya Buddha in a belief that inspired the White Lotus Rebellion. A battle between the forces of Necho II and King Josiah which led to the vassalization of Judah may have inspired one term for this type of event, as possibly did an earlier battle in which Thutmose III defeated the King of Kadesh at the same site. In 2011, Harold Camping planned for, for ten points, what oft-predicted eschatological event described in the Book of Revelation as \Armageddon"? ANSWER: End of the World (accept Armageddon before mentioned; accept Apocalypse; accept equivalent descriptions like the Last Days) (3) One candidate for the Democratic nomination in this election year was a New Jersey senator who had played for the New York Knicks. The South Carolina primary in this year was won by a \compassionate conservative." This election was the last in which the Green Party nominated Ralph Nader for president; he was accused of causing a spoiler effect in this year. -

John Prados, 2014 WORKING CLASS GENERAL: MARCEL BIGEARD IN

© John Prados, 2014 WORKING CLASS GENERAL: MARCEL BIGEARD IN FRANCE’S WARS John Prados The general passed at high summer, June 17, 2010. A funeral with full honors took place five days later at Les Invalides, France’s famed resting place of Napoleon Bonaparte. Prime Minister François Fillon delivered the eulogy. Altogether a remarkable end for a bank clerk, who by the aristocratic standards of the French Army before pre-World War II, should hardly have been an officer at all. Controversial within military ranks, Marcel Bigeard sparked contention in France and among an international public as a result of French actions during the Algerian war of 1954- 1962, where Bigeard stood among those accused of torture in the notorious Battle of Algiers. His death rekindled a heated war crimes debate that had lain dormant for half a decade. The charges had infuriated Bigeard, a true fighter—“baroudeur” in the French lexicon—who thought battle results more important than military academy degrees. For Bigeard had believed deeply in his lucky star, his “Baraka.” Marcel Bigeard’s Baraka had served him well through three wars and more. The bank clerk from Toul, the most decorated officer in the French Army, the government minister and legislative delegate, was as controversial at his end as at the beginning. Although Marcel Bigeard received occasional mention in American press reporting on the Algerian war, he really came to Americans’ attention in the mid-1960s, when the first detailed histories of the Battle of Dien Bien Phu appeared in English. This climactic battle, where a major fortress had been captured by Viet Minh revolutionaries after a long siege, had ended the French war in Viet-Nam. -

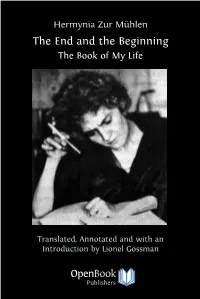

The End and the Beginning the Book of My Life

Hermynia Zur Mühlen The End and the Beginning The Book of My Life Translated, Annotated and with an Introduction by Lionel Gossman OpenBook Publishers To access digital resources including: blog posts videos online appendices and to purchase copies of this book in: hardback paperback ebook editions Go to: https://www.openbookpublishers.com/product/65 Open Book Publishers is a non-profit independent initiative. We rely on sales and donations to continue publishing high-quality academic works. Hermynia Zur Mühlen in the garden of the estate at Eigstfer, Estonia, c. 1910. The End and the Beginning The Book of My Life by Hermynia Zur Mühlen with Notes and a Tribute by Lionel Gossman ORIGINALLY TRANSLATED FROM THE GERMAN BY FRANK BARNES AS THE RUNAWAY COUNTESS (NEW YORK: JONATHAN CAPE & HARRISON SMITH, 1930). TRANSLATION EXTENSIVELY CORRECTED AND REVISED FOR THIS NEW EDITION BY LIONEL GOSSMAN. Cambridge 2010 Open Book Publishers CIC Ltd., 40 Devonshire Road, Cambridge, CB1 2BL, United Kingdom http://www.openbookpublishers.com @ 2010 Lionel Gossman Some rights are reserved. This book is made available under the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 2.0 UK: England & Wales License. This license allows for copying any part of the work for personal and non-commercial use, providing author attribution is clearly stated. Details of allowances and restrictions are available at: http://www.openbookpublishers.com As with all Open Book Publishers titles, digital material and resources associated with this volume are available from our website: http://www.openbookpublishers.com ISBN Hardback: 978-1-906924-28-7 ISBN Paperback: 978-1-906924-27-0 ISBN Digital (pdf): 978-1-906924-29-4 Acknowledgment is made to the following for generously permitting use of material in their possession: Princeton University Library, Michael Stumpp, Director of the Emil Stumpp Archiv, Gelnausen, Louise Pettus Archives and Special Collections, Winthrop University Germany and Dr. -

Battle of Dien Bien Phu: Information and Much More from Answers.Com

Military History Companion: battle of Dien Bien Phu Dien Bien Phu, battle of (1954), victory by 50, 000 Vietminh over 15, 000 French which all but ended the Indochina war. The valley of Dien Bien Phu may have been the militarily significant route between Tonkin and Laos alleged at the time, but it was undoubtedly important in the opium trade, revenues from which were vital to the cash-starved French forces. Also, peace negotiations were underway and both sides hoped to influence them by winning a major battle. The mistaken calculation by French theatre commander Gen Henri Navarre was that at best his élite airborne forces and French Foreign Legionnaires could turn the valley into a killing ground, at worst they would draw in disproportionate Vietminh forces, granting him greater freedom of manoeuvre elsewhere. The French were therefore airdropped into the valley to build a series of strong points, not all within supporting distance of each other, around the 0.62 mile (1 km) airstrip upon which the fortress was to depend for supplies. In a further fatal miscalculation the hills commanding the valley were only lightly held, in the belief that French artillery could deny them to the enemy. Giap accepted the provocative invitation without hesitation. In a heroic logistical feat employing mainly bicycles (the secret weapon of the Vietnam wars), he secretly surrounded the position with artillery in dugouts, some tunnelled through from the far side of the hills. From the opening barrage the airstrip and French artillery were neutralized, while anti-aircraft fire was to force supply planes to make drops from a height that precluded accuracy. -

Not Enough of Anything There Were Not Enough Construction Materials to Make Proper Bunkers at All Strongpoints

11/30/2017 Not enough of anything There were not enough construction materials to make proper bunkers at all strongpoints. Indeed the only one well built was de Castries headquarters area that included the hospital. Many fortifications collapsed easily, especially in heavy rains or under heavy shell fire. Houses around the valley were demolished and the lumber was used ‐ bamboo was useless. Major Sudrat of the 3rd Engineer Battalion plated the airstrip, built bridges over the Nam Yum, and calculated that it would take 34,000 tons of construction materials to properly emplace Dien Bien Phu. This would have taken the whole French transport fleet in Indochina five months to deliver doing nothing else! In all nearly 4,000 tons were received ‐ barbed wire, steel matting for the airstrip, bulldozers, and just 130 tons of timber ‐ 20 tons of heavy corrugated arches roofed de Castries CP. Four water purification plants and a hospital were also built by engineers underground. Troops went into the woods as far as they could without being ambushed to saw timber but this was not productive. So, many thousands of sandbags appeared everywhere and creative scrounging became the order of the day. This meant vulnerability to enemy artillery. Counter attacks were delayed to allow troops to dig out after a barrage. Living conditions were appalling. Latrines became non existent and supply difficult. 1 11/30/2017 December 1953 – A costly month 12/4/53 ‐ The first sappers (engineers) of the 3rd Engineer Battalion commanded by Major Andre Sudrat are flown in. The balance arrive on December 21.