Storie Milanesi Www

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Architecture

Maria Pilar Vettori Maria Pilar Faroldi Emilio Emilio Faroldi (1961), architect and PhD, is a professor The dialogue, as “the talking of the soul with itself” that constitutes the Emilio Faroldi at the Politecnico di Milano, engaged in teaching and act of thinking (Plato), has been selected as the ideal form through which Maria Pilar Vettori research on themes related to architectural design, with to vividly and accurately convey the thinking of a number of protagonists a particular focus on the relations that exist between idea, design and construction in architecture. of Italian modern architecture. He has organized international design conferences, Knowledge remains a latent legacy of the soul until a given stimulus courses and seminars. The author of many publications, reawakens its memory: architecture, more than sophia (wisdom), becomes for over a decade he has coordinated the programs philo-sophia, i.e. love of knowledge. A reading of the architectural of study in Architectural Sciences and Architectural DIALOGUES ON Design at the Politecnico di Milano. He is presently phenomenon aimed at faithfully bringing out its complexity cannot editor-in-chief of the TECHNE_ Journal of Technology help but involve the stories directly told by the protagonists, and the for Architecture and Environment, and director of the micro-stories of individual episodes, in order to explore the relationship Design Construction Management ARCHITECTURE 2nd-level Master in that exists between the poetic and the technical-scientific spheres, of Sports Infrastructures. A professor of the International underlining their complementary and conflictual nature. The disciplinary ON ARCHITECTURE DIALOGUES Academy of Architecture, since January 2017 his is acting pro-rector of the Politecnico di Milano. -

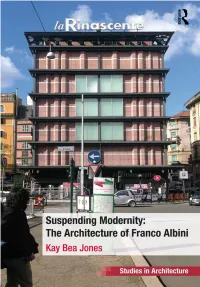

THE ARCHITECTURE of FRANCO ALBINI Ashgate Studies in Architecture Series

SUSPENDING MODERNITY: THE ARCHITECTURE OF FRANCO ALBINI Ashgate Studies in Architecture Series SERIES EDITOR: EAMONN CANNIFFE, MANCHESTER SCHOOL OF ARCHITECTURE, MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY, UK The discipline of Architecture is undergoing subtle transformation as design awareness permeates our visually dominated culture. Technological change, the search for sustainability and debates around the value of place and meaning of the architectural gesture are aspects which will affect the cities we inhabit. This series seeks to address such topics, both theoretically and in practice, through the publication of high quality original research, written and visual. Other titles in this series Shoah Presence: Architectural Representations of the Holocaust Eran Neuman ISBN 978 1 4094 2923 4 Reconstructing Italy The Ina-Casa Neighborhoods of the Postwar Era Stephanie Zeier Pilat ISBN 978 1 4094 6580 5 The Architecture of Edwin Maxwell Fry and Jane Drew Twentieth Century Architecture, Pioneer Modernism and the Tropics Iain Jackson and Jessica Holland ISBN 978 1 4094 5198 3 Recto Verso: Redefining the Sketchbook Edited by Angela Bartram, Nader El-Bizri and Douglas Gittens ISBN 978 1 4094 6866 0 The Architecture of Luxury Annette Condello ISBN 978 1 4094 3321 7 Building the Modern Church Roman Catholic Church Architecture in Britain, 1955 to 1975 Robert Proctor ISBN 978 1 4094 4915 7 The Architectural Capriccio Memory, Fantasy and Invention Edited by Lucien Steil ISBN 978 1 4094 3191 6 Suspending Modernity: The Architecture of Franco Albini Kay Bea Jones School of Architecture, Ohio State University, USA ROUTLEDGE Routledge Taylor & Francis Group LONDON AND NEW YORK First published 2014 by Ashgate Publishing Published 2016 by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN 711 Third Avenue, New York, NY 10017, USA Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business Copyright © Kay Bea Jones 2014 Kay Bea Jones has asserted her right under the Copyright, Designs and Patents Act, 1988, to be identied as the author of this work. -

Download File

The Responsibilities of the Architect: Mass Production and Modernism in the Work of Marco Zanuso 1936-1972 Shantel Blakely Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy under the Executive Committee of the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2011 © 2011 Shantel Blakely All rights reserved ABSTRACT The Responsibilities of the Architect: Mass Production and Modernism in the Work of Marco Zanuso 1936-1972 Shantel Blakely The topic of this dissertation is the significance of industrial design in the work of architect Marco Zanuso (1916-2001), who lived and practiced in Milan, Italy. As a leading architect, as well as a pioneer in industrial design in the early postwar period, Zanuso was a key protagonist in the relationship of postwar Italian architecture culture to industrialization and capitalism. He is therefore an indicative figure with respect to the broader shift from Modernism to Postmodernism in architecture. Whereas previous studies of Zanuso have addressed either his architecture or his industrial design, this study traces the mutual influence of these practices in Zanuso's early work. The four chapters examine a selection of his projects to reconstruct their relationships to concurrent discourses in Italian art, architecture, and industry. In addition, the chapters show how these projects can be understood as conceptual and practical benchmarks along the way to the eventual realization of a continuum of design from small to large scale, and especially an architecture in which the serial nature of mass production would be explicit. The first chapter, whose topic is Zanuso's relationship to Italian modern architecture between the two World Wars, relates his embrace of mass-production around 1946, in essays on prefabricated architecture, to his student work in the 1930s and to his first projects during Reconstruction, emphasizing the influence of the Gruppo 7, Giuseppe Pagano, and Ernesto Nathan Rogers. -

Aste Boetto Aste Boetto Srl

Aste Boetto Aste Boetto srl Mura dello Zerbino 10 rosso 16122 Genova Tel. +39 010 25 41 314 Fax +39 010 25 41 379 Foro Buonaparte 48, 20121 Milano Tel. +39 02 36 76 82 80 e-mail: [email protected] www.asteboetto.it Direzione scientifica e redazione: Sergio Montefusco Fabio Meliota Fotografie: Claudio Grimaldi Grafica: Sara Dossi Jolly Maria Oliveto [email protected] mob. +39 349 39 47 058 Aste Boetto Selected Genova, Martedì 29 Ottobre ore 15.00 Genoa, Tuesday 29th October 2019, 3.00 p.m. Esposizione / Viewing Giovedì 24 Ottobre 15.00 - 19.00 Venerdì 25 Ottobre 10.00 - 13.00/ 15.00 - 19.00 Sabato 26 Ottobre 10.00 - 13.00/ 15.00 - 19.00 Domenica 27 Ottobre 10.00 - 13.00/ 15.00 - 19.00 Thursday 24 October 3.00pm - 7.00pm Friday 25 October 10.00am - 1.00pm / 3.00pm - 7.00pm Saturday 26 October 10.00am - 1.00pm / 3.00pm - 7.00pm Sunday 27 October 10.00am - 1.00pm / 3.00pm - 7.00pm un’asta di design italiana an italian design auction Ogni lotto è presentato da una fotografia e da una scheda tecnica in cui non sono esplicitate le condizioni del bene. Durante tutto il periodo dell’esposizione la Casa d’Aste Boetto è a disposizione per rilasciare condition report dettaglaiti a chi ne faccia richiesta, per telefono, fax o posta elettronica: Tel. +39 010 25 41 314 Fax +39 010 25 41 379 [email protected] [email protected] Tutti i prezzi del catalogo sono le riserve. Le licitazioni partiranno dalla riserva. -

Itinerari Di Architettura Milanese

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO DELLA PROVINCIA DI MILANO /figure ritratti dal professionismo milanese Franco Albini e Milano Stefano Poli Carlo Venegoni Itinerari di architettura milanese L’architettura moderna come descrizione della città “Itinerari di architettura milanese: l’architettura moderna come descrizione della città” è un progetto dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano a cura della sua Fondazione. Coordinamento scientifico: Maurizio Carones Consigliere delegato: Paolo Brambilla Responsabili della redazione: Alessandro Sartori, Stefano Suriano Coordinamento attività: Giulia Pellegrino Ufficio Stampa: Ferdinando Crespi “Franco Albini e Milano” Stefano Poli, Carlo Venegoni a cura di: Alessandro Sartori, Stefano Suriano in collaborazione con: Per le immagini si ringrazia: Archivio Aler Archivio Civico di Milano Fondazione Franco Albini in quarta di copertina: Franco Albini, Incis, Case per lavoratori, Milano, pianta del piano tipo, IV, 1951 La Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano rimane a disposizione per eventuali diritti sui materiali iconografici non identificati www.ordinearchitetti.mi.it www.fondazione.ordinearchitetti.mi.it Tracce di un metodo. Franco Albini a Milano L’attività di Franco Albini può essere interpretata come documento di una generazione di architetti che ha traghettato la cultura e la prassi disciplinare dell’architettura