FDPPMA 88 L'ombre Commun

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Diatom Teratologies As Biomarkers of Contamination: Are All Deformities Ecologically Meaningful? Isabelle Lavoie, Paul B

Diatom teratologies as biomarkers of contamination: Are all deformities ecologically meaningful? Isabelle Lavoie, Paul B. Hamilton, Soizic Morin, Sandra Kim Tiam, Maria Kahlert, Sara Gonçalves, Elisa Falasco, Claude Fortin, Brigitte Gontero, David Heudre, et al. To cite this version: Isabelle Lavoie, Paul B. Hamilton, Soizic Morin, Sandra Kim Tiam, Maria Kahlert, et al.. Diatom teratologies as biomarkers of contamination: Are all deformities ecologically meaningful?. Ecological Indicators, Elsevier, 2017, 82, pp.539-550. 10.1016/j.ecolind.2017.06.048. hal-01570245 HAL Id: hal-01570245 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01570245 Submitted on 16 Apr 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Diatom teratologies as biomarkers of contamination: Are all deformities MARK ecologically meaningful? ⁎ Isabelle Lavoiea, , Paul B. Hamiltonb, Soizic Morinc, Sandra Kim Tiama,d, Maria Kahlerte, Sara Gonçalvese,f, Elisa Falascog, Claude Fortina, Brigitte Gonteroh, David Heudrei, Mila Kojadinovic-Sirinellih, Kalina Manoylovj, Lalit K. Pandeyk, Jonathan C. Taylorl,m a Institut National de la Recherche Scientifique, Centre Eau Terre Environnement, 490 rue de la Couronne, G1K 9A9, Québec (QC), Canada b Phycology Section, Collections and Research, Canadian Museum of Nature, P.O. -

Déclaration D'intention De L'eptb Meurthe Madon

Déclaration d’intention de l’EPTB Meurthe Madon - Projet de lutte contre les inondations et de restauration du Madon L’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Meurthe Madon est un établissement créé en 2011, ses membres sont les intercommunalités, la Région Grand Est et les conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Son rôle est de créer, structurer et animer une stratégie globale de prévention des inondations sur son territoire. Son périmètre d'action couvre le bassin versant de la Meurthe (293 communes pour 505 000 habitants) ainsi que le bassin versant du Madon (67 communes pour 65 000 habitants) et ceci jusqu'à la confluence avec la Moselle. Les objectifs de ce syndicat mixte sont de promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l'environnement, à l'échelle des bassins versants de la Meurthe et du Madon. Les intercommunalités membres de l’EPTB ont toutes transféré la compétence « prévention des inondations ». De manière optionnelle, certaines ont transféré également la compétence « gestion des milieux aquatiques naturels », une intercommunalité a choisi de déléguer cette compétence. Ainsi, l’EPTB Meurthe Madon s’est engagé dès 2011 dans une démarche d’élaboration d’un projet global de lutte contre les inondations et de restauration des milieux aquatiques sur le bassin du Madon, qui s’est traduite par la labellisation d’un premier Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) en 2018. Cette contractualisation PAPI permet à l'EPTB depuis avril 2019 de mener l'ensemble des actions prévues au programme et de bénéficier de fonds européens (FEDER), du fond Barnier (Etat), d'aides de l'Agence de l'eau Rhin Meuse et de la Région Grand Est. -

La Page D'histoire Des Amis De La Vallée De Cleurie

La page d'histoire des Amis de la Vallée de Cleurie A propos du recencement Les résultats du dernier recen- classe, toujours mal ressenties, rardmer. sement devraient satisfaire les car elles manifestent un déclin. Les nouveaux habitants communes de la vallée de A la fin du Moyen Age, la po- avaient obtenu des conces- Cleurie, puisque le nombre pulation était établie dans des sions de terres qu'ils avaient d'habitants par rapport au re- hameaux situés le long de la mises en valeur et au milieu censement précédent a partout vallée de la Moselotte, ainsi desquelles ils avaient bâti augmenté, hormis à Saint- qu'à Tendon, Réhaupal, Gé- leurs maisons. C'est pour- Amé, qui connaît depuis 1982 rardmer… La vallée de Cleurie quoi les communes de Cleu- une stagnation. Les bourgs et était très peu peuplée. rie, La Forge, Le Tholy, Lié- les villages qui constatent une zey, ainsi que la section de Sur la commune de Saint-Amé augmentation du nombre de Julienrupt se caractérisent se trouvait les hameaux de leurs habitants peuvent être par un habitat dispersé. fiers d'être attractifs, ce qui té- Celles, Meyvillers, Autrive, La moigne d'une enviable qualité Nolle, composés chacun d'une Après ces considérations gé- de vie et d'une bonne tenue de dizaine de chef de famille. Dé- nérales, je me propose de l'activité économique. pendant de ces hameaux, des faire, commune par com- granges avaient été bâties sur mune, des brèves observa- Les chiffres du recensement les coteaux de Cleurie et de La tions, toujours sujettes à cri- L’Association « Les qui ont été publiés sont insuf- Forge, occupées souvent de tiques, sur l'évolution de leur Amis de la Vallée de fisants pour apprécier la manière saisonnière. -

16266 Reglement GAP 2019.Indd

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DES PLANS d’EAU DES A.A.P.P.M.A DU G.A.P. VENTRON GÉRARDMER LE THOLY VAGNEY étang des chauproyes lac de gérardmer - lac de longemer étang de noir-rupt étang des échets RE - Le droit de pêche est autorisé à tous les sociétaires. RE ÉTANG DE 1 CATÉGORIE : Timbres CPMA obligatoires. ÉTANG CLASSÉ EN 1 CATÉGORIE PISCICOLE DEPUIS MARS 2010. NOMBRE DE LIGNES AUTORISÉES : OUVERTURE : 2e samedi de mars. Ce droit sera retiré à tous les pêcheurs ne respectant pas les conditions - Cependant, le pêcheur doit garder à l’esprit que le règlement propre - 1 ligne en ruisseaux et en rivière. 3 lignes dans les lacs. FERMETURE : 3e dimanche de septembre. suivantes : à l’A.A.P.P.M.A. de Vagney concernant le plan d’eau reste en vigueur. e JOURS D’OUVERTURES : tous les jours "Heures légales" PÊCHE À LA TRAÎNE DANS LES LACS DE GÉRARDMER ET LONGEMER : - La date d’ouverture est celle de la première catégorie (2 samedi de mars) - Tout pêcheur doit absolument lire le règlement apposé à l’entrée de Interdits : asticots, chenilles d’eau, appâts artificiels, vifs, cuillers, triples - Elle est autorisée à condition que l’embarcation ne soit pas propulsée - La pêche est autorisée les samedis, dimanches et jours fériés. A partir du l’étang et/ou au chalet avant de pratiquer. et bombettes. par un moteur thermique. 01/07, ouverture tous les jours. -L’accès à l’étang se fait par le chemin des Viaux créé à cet effet. AUTORISÉ : - Les embarcations seront munies d’un maximum de 3 lignes de traîne, - Le maximum de prises par jour est de 4 prises (4 tanches ou 4 carpes ou - Le stationnement sur les accotements de la D43 est interdit. -

Un Parcours De Pêche Aménagé Pour Les Personnes À Mobilité Réduite

Un parcours de pêche aménagé pour Informations les personnes à mobilité réduite pratiques Règlementation de la pêche Au fi l de la Cleurie, un sentier Ce sentier est accessible à tous ! Maison de la pêche Date d’ouverture : de 500 m pour petits et grands • Truite : 2e samedi de mars * dans un cadre naturel préservé. • Ombre commun : 3e samedi de mai * Date de fermeture : Découvrez un sentier aménagé, idéal e pour la pêche (rivière de 1ère catégorie), • 3 week-end du mois de septembre la détente et les promenades en famille. Nombre de prises : • Limité à 6 salmonidés dont 2 ombres par jour. Vous y trouverez : La vente du produit de la pêche est interdite. vers * Date fi xée par arrêté préfectoral • des « coins de pêche », espaces Gérardmer spécialement aménagés pour les Ponton de pêche sécurisé Pour tout renseignement concernant la personnes à mobilité réduite, règlementation de la pêche, vous pouvez vous rendre sur le site www.peche88.fr ou contacter • un abri couvert, directement la Fédération de pêche des Vosges • des tables de pique-nique avec au 03 29 31 18 89. emplacements pour fauteuils. Pour obtenir une carte de pêche, ou pour toute autre information, vous pouvez contacter la Communauté de Communes de la Vallée de la Cleurie au 03 29 61 10 43 ou par mail : [email protected] Truite fario L’écloserie de La Forge Ombre commun Salmo trutta fario Thymallus thymallus Depuis des milliers d’années, la truite remonte les ruisseaux pour se reproduire dans des eaux D417 calmes et peu profondes, là où les œufs ont la plus grande chance d’éclore. -

0 CC Des Hautes- Vosges 0 Foncier Portrait

Communes membres : 0 Export_PDF de toutes les fiches A3 EPCI ortrait P Foncier CC des Hautes- Basse-sur-le-Rupt, La Bresse, Champdray, Cleurie, Cornimont, La Forge, Gérardmer, Gerbamont, Granges-Aumontzey, Liézey, Rehaupal, Rochesson, Vosges Sapois, Saulxures-sur-Moselotte, Le Syndicat, Tendon, Thiéfosse, Le Tholy, Vagney, Le Valtin, Ventron, Xonrupt-Longemer 0 Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement GRAND EST SAER / Mission Foncier Novembre 2019 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ 0 CC des Hautes-Vosges Périmètre Communes membres 01/2019 22 ( Vosges : 22) Surface de l'EPCI (km²) 502,49 Dépt Vosges Densité (hab/km²) en 2016 EPCI 72 Poids dans la ZE Remiremont*(91,3%) Épinal(8,5%) Saint-Dié-des-Vosges(0,2%) ZE 88 Pop EPCI dans la ZE Remiremont(40,4%) Épinal(1,9%) Saint-Dié-des-Vosges(0,1%) Grand Est 96 * ZE de comparaison dans le portrait Population 2011 37 700 2016 36 328 Évolution 2006 - 2011 -110 hab/an Évolution 2011 - 2016 -274 hab/an 10 communes les plus peuplées (2016) Gérardmer 8 133 22,4% La Bresse 4 198 11,6% 0 Vagney 3 932 10,8% Cornimont 3 238 8,9% Granges-Aumontzey 2 700 7,4% Saulxures-sur-Moselotte 2 636 7,3% Le Syndicat 1 912 5,3% Le Tholy 1 581 4,4% Xonrupt-Longemer 1 526 4,2% Basse-sur-le-Rupt 868 2,4% Données de cadrage Évolution de la population CC des Hautes-Vosges CC des Evolution de la population depuis 1968 Composante de l'évolution de la population en base 100 en 1962 de 2011 à 2016 (%) 120 2% 1,1% 110 1% 0,0% 0,3% 100 0% 90 -1% -0,5% -0,8% -1,1% 80 -2% -1,9% -3% -2,5% -

Bricker Hits Dewey Going Yanks Gain Talk on Courts Court Packing to Pittsburgh SAN FRANCISCO

DETROIT SUNDAY TIMES f TODAY'S WAR MAPS: CLOSING IN ON JAPAN I, Page 2 -Oct. 15, 1944 Text of Bricker s Bricker Hits Dewey Going Yanks Gain Talk on Courts Court Packing To Pittsburgh SAN FRANCISCO. Oct. 14—The condensed text of a speech, delivered by Gov. Bricker at the Civic Auditorium Says 22,000,000 GOP Will Deliver Major Inside Aachen her* tonight, follows: Voters Disfranchised Speech There Oct. 20 Infantry, Bazookas In 1937, the New Deal President undertook to "pack" the U. S. Supreme Court. SAN FRANCISCO. Oct. 14 ALBANY, Oct. 14 <INS>—Gov. Mopping Up City The entire nation was shocked. (INS)—Gov, Bricker of Ohio Dewey today underscored the im- "The packing” plan of 1937 failed in the letter but succeeded charged tonight that the New- portance of 35 in the the in SUPREME HQ., AE F. spirit of attempt. Deal “now is firmly in control of electoral votes the November In a fireside chat on June 24, 1938, Mr. Roosevelt boasted election by consenting to deliver FRANCE. Oct. 14 (INS)—U. S. the federal judiciary of the coun- that all legislative objectives of his proposal had been achieved. a major speech at Pittsburgh on infantry and bazooka team*, blow- try." That and even more is literally true. Friday, Oct. 20. up whole blocks of bomb- The Republican candidate for York governor will ing The first consequence is that the New now is firmly in The New ruined buildings to obliterate Deal vice president leveled a blistering speak over an NBC network from control of the federal judiciary of the To make this attack on President Roosts Hi for p. -

Édition N° 33 Du 7 Avril 2021

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Édition n° 33 du 7 avril 2021 L ! act ! dans l ur int#$ralit# % uv nt &tr "onsult#! à la %r#( "tur ou aupr)! d ! ! rvi" ! "on" rn#!* L r cu il % ut au!si &tr "onsult# + • !ur l !it Int rn t d ! ! rvi" ! de l,État n M urth . t.Mo! ll + ///*0 urt- . t.0o! ll *$ouv*(r RECUEIL N° 33 7 avril 2021 S O M M A I R E ARRÊTÉS, DÉCISIONS, CIRCULAIRES........................................................................................................................................................................................................2 PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE................................................................................................................................................................................................2 SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT.....................................................................................................................................................................................................2 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ GRAND EST..........................................................................................................................................................................................2 DÉLÉGATION TERRITORIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE..............................................................................................................................................................2 Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales..................................................................................................................................................................2 -

Meurthe-Et-Moselle

2015 MISE À JOUR PARTIELLE 2016 TLAS DÉPARTEMENTAL MEURTHE-ET-MOSELLE 3 ’Atlas départemental est un outil d’information et de connaissance de la Meurthe-et-Moselle. Il s’adresse aux élus, aux agents du conseil départemental ainsi qu’aux partenaires dont certains ont contribué à son ÉDITO élaboration. L’Atlas est en effet le fruit d’un travail collaboratif, mené à partir Ldes données statistiques et des analyses fournies par les services et partenaires du Département. Mise à jour de 75 indicateurs en 2016 L’Atlas départemental fait l’objet cette année d’une mise à jour de 75 indicateurs sur les 250 que contenait la version 2015. L’actualisation concerne les principaux indicateurs associés aux politiques publiques de la collectivité, les plus dynamiques et ceux dont l’évolution par rapport à 2015 présente un réel intérêt. La sélection couvre un grand nombre de thématiques : démographie, niveau de vie, emploi, économie solidaire et insertion, services à la population, solidarité, aménagement… La prochaine version complète de l’Atlas, avec l’ensemble des indicateurs, paraîtra en 2017. Comme pour les versions précédentes, les indicateurs 2016 sont illustrés par des graphiques, courbes et tableaux déclinés à l’échelle des six territoires d’action du Département ainsi que par des cartes permettant de compléter et de visualiser les éléments statistiques présentés. Un texte synthétique identifie les spécificités territoriales marquantes et permet la comparaison avec les tendances observées au sein de l’ancienne région Lorraine, de la nouvelle région Grand Est et de la France métropolitaine. Des définitions permettent en outre d’éclairer le lecteur sur les notions-clés pour chacune des thématiques. -

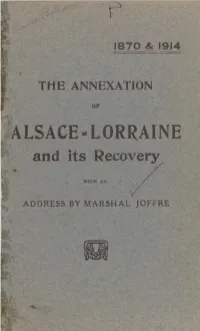

ALSACE-LORRAINE and Its Recovery

1870 & 1914 THE ANNEXATION OP ALSACE-LORRAINE and its Recovery WI.1M AN ADDRESS BY MARSHAL JOFFRE THE ANNEXATION OF ALSACE-LORRAINE and its Recovery 1870 & 1914 THE ANNEXATION OF ALSACE=LORRA1NE and its Recovery WITH AN ADDRESS BY MARSHAL JOFFRE PARIS IMPRIMERIE JEAN CUSSAC 40 — RUE DE REUILLY — 40 I9I8 ADDRESS in*" MARSHAL JOFFRE AT THANN « WE HAVE COME BACK FOR GOOD AND ALL : HENCEFORWARD YOU ARE AND EVER WILL BE FRENCH. TOGETHER WITH THOSE LIBERTIES FOR WHICH HER NAME HAS STOOD THROUGHOUT THE AGES, FRANCE BRINGS YOU THE ASSURANCE THAT YOUR OWN LIBERTIES WILL BE RESPECTED : YOUR ALSATIAN LIBER- TIES, TRADITIONS AND WAYS OF LIVING. AS HER REPRESENTATIVE I BRING YOU FRANCE'S MATERNAL EMBRACE. » INTRODUCTION The expression Alsace-Lorraine was devis- ed by the Germans to denote that part of our national territory, the annexation of which Germany imposed upon us by the treaty of Frankfort, in 1871. Alsace and Lorraine were the names of two provinces under our monarchy, but provinces — as such — have ceased to exi$t in France since 1790 ; the country is divided into depart- ments — mere administrative subdivisions under the same national laws and ordi- nances — nor has the most prejudiced his- torian ever been able to point to the slight- est dissatisfaction with this arrangement on the part of any district in France, from Dunkirk to Perpignan, or from Brest to INTRODUCTION Strasbourg. France affords a perfect exam- ple of the communion of one and all in deep love and reverence for the mother-country ; and the history of the unfortunate depart- ments subjected to the yoke of Prussian militarism since 1871 is the most eloquent and striking confirmation of the justice of France's demand for reparation of the crime then committed by Germany. -

Plateau Lorrain

Collines de Pays de l'Artois 155 km cl I canal touristique VermandoisSambre l'Avesnois Canal Source de la de Oise m Bresle 100 Somme 120 100 Amiens Ancre jOD Gland Dieppe m 37km I II 27km I II Hirson Arques Meuse 3pURQQH Guise 12km II Origny Bray (WUpDXSRQW Thon Revin 12km I(2) ArdennesEDF Somme Faux Boves m Manche 100 m Eaulne 100 Vilpion 9pORURXWH de l'Oise %pWKXQH Brune 68km I )pFDPS Thiernu 6km II(3) Moreuil 0RQWKHUPp Semoy 100 20km II D31 St Simon m Nampcelles Selle Lac des vieilles Canal Marle Cap Avre Forges Neufchatel en Bray de St- Quentin Oise Montcornet Bouillon 7KLpUDFKHSerre Tintigny 19km I(2) d'Antifert Signy 97km I Canal Serre Cap de la Noye Varenne Charleville Alderney Hague 14 Raz Blanchard 36km I 0p]LqUH Luxembourg (Aurigny) Pays de CauxAustreberthe Vaux 30km II Escames &{WHVGH0RVHOOH Cherbourg 450 Parc Barentin m Laon Porcien &{WHGH 100 100 m Canal Ardennes 08 Le Havre UpJLRQDO Aisne 02 150 UpJLRQDO Cotentin &{WH Seine 12km I II 22km I Rethel Roumois Duclair Fourquenies de l'Oise Sottevast Sedan Nacre Rouen 5RFK\&RQGp jO $LVQH 100 Bar Pt Audemer m 22km I (2) NPFDQDOLVp Douve Beauvais 35km I Chiers Parc 16 Andelle &RPSLqJQH Senuc Apach Guernsey de 45 1LHGUpXQLH des marais Fleurie Lieuvin 7KpUDLQ Woigot Brotonne Aisne Neuflize E46 Aisne 24km II Retourne 15 Fleury sur Andelle 12 Othain Northen St Peter-Port 27 30km I(2) 12km I II &RQGp Pouilly Saar Bayeux Apremont Brionne 32km I 15km I II Moselle A28 Vexin Mouy m Plateau Dahn 100 8 +RPpFRXUW Epte PP 20 100 30km I(2) Orne Vesle Heutregiville Orne 20km II Taute m 100 Oise -

La Deuxième Restructuration De L'intercommunalité. Les Propositions

« DÉCENTRALISONS AUTREMENT » NOTE N° 165. La deuxième restructuration de l’intercommunalité. L e s propositions des préfets aux commissions départementales de la coopération intercommunale (octobre 2 015) 3 ème partie. Dans la note N° 163, nous avons étudié le cas de cinq départements. Dans la note N° 164, nous en avons abordé quatre autres. Voici une nouvelle salve de cinq départements, dont les quatre départements de la Lorraine actuelle. a) Département de la Meurthe-et-Moselle. Les EPCI après la restructuration de 2 011. 1. Communauté Urbaine du Grand Nancy, 20 communes, 256 246 habitants (2 011) 2. Communauté de communes de l’agglomération de Longwy, 21 communes, 59 244 habitants. 3. Communauté de communes Moselle et Madon, 19 communes, 29 122 habitants. 4. Communauté de communes du Bassin de Landres, 11 communes dont une dans la Meuse, 14 452 habitants. 1 5. Communauté de communes du Bassin de Pompey, 13 communes, 20 723 habitants. 6. Communauté de communes de la Vezouze, 32 communes, 5 705 habitants. 7. Communauté de communes du Lunévillois, 15 communes, 29 196 habitants. 8. Communauté de communes du Pays du Sânon, 29 communes, 6 946 habitants. 9. Communauté de communes de Seille et Mauchère, 23 communes, 8 578 habitants. 10. Communauté de communes du Pays de Briey, 9 communes, 10 992 habitants. 11. Communauté de communes du Pays de Colombey-les-Belles et du Sud-Toulois, 39 communes dont deux du département des Vosges, 11 224 habitants. 12. Communauté de communes du Pays de l’Orne, 10 communes, 23 658 habitants. 13. Communauté de communes du Jarnisy, 24 communes, 19 020 habitants.