Plan De Développement Communal (Pdc) D'azagor 2017

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft

Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

Les Communes Du Canton De Birnin Lallé (An 2)

0 LASDEL Laboratoire d’études et recherches sur les dynamiques sociales et le développement local BP 12901, Niamey, Niger – tél. (227) 20 72 37 80 BP 1383, Parakou, Bénin – tél. (229) 23 10 10 50 Observatoire de la décentralisation au Niger (enquêtes de suivi 2004-2005) Les communes du canton de Birnin Lallé (an 2) Abdoulaye Mohamadou assistant de recherche : Mahaman Moha Etudes et Travaux n° 56 Financement : Coopération suisse mai 06 Table des matières Introduction. Birnin Lallé : un canton, deux groupements, cinq communes ................. 2 1. Le choix des conseillers .................................................................................................... 3 Le profil du candidat ....................................................................................................................... 3 Le zonage ........................................................................................................................................ 3 Le statut social des candidats........................................................................................................... 4 L’organisation des primaires ........................................................................................................... 4 2. La campagne électorale ................................................................................................... 5 Les responsables nationaux des partis ............................................................................................. 5 Les chefs traditionnels .................................................................................................................... -

Arrêt N° 012/11/CCT/ME Du 1Er Avril 2011 LE CONSEIL

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION Arrêt n° 012/11/CCT/ME du 1er Avril 2011 Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière électorale en son audience publique du premier avril deux mil onze tenue au Palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LE CONSEIL Vu la Constitution ; Vu la proclamation du 18 février 2010 ; Vu l’ordonnance n° 2010-01 du 22 février 2010 modifiée portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition ; Vu l’ordonnance n° 2010-096 du 28 décembre 2010 portant code électoral ; Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition ; Vu le décret n° 2011-121/PCSRD/MISD/AR du 23 février 2011 portant convocation du corps électoral pour le deuxième tour de l’élection présidentielle ; Vu l’arrêt n° 01/10/CCT/ME du 23 novembre 2010 portant validation des candidatures aux élections présidentielles de 2011 ; Vu l’arrêt n° 006/11/CCT/ME du 22 février 2011 portant validation et proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel 1er tour du 31 janvier 2011 ; Vu la lettre n° 557/P/CENI du 17 mars 2011 du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante transmettant les résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel 2ème tour, aux fins de validation et proclamation des résultats définitifs ; Vu l’ordonnance n° 028/PCCT du 17 mars 2011 de Madame le Président du Conseil constitutionnel portant -

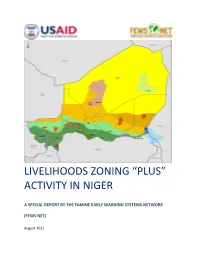

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

Decentralisation and Local Power in Niger

Issue paper no. 150 Decentralisation and local power in Niger Abdoulaye Mohamadou June 2009 Decentralisation and local power in Niger Abdoulaye Mohamadou IIED gratefully acknowledges the support of the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), who are funding this phase of the Making Decentralisation Work (MDW) programme, for co-financing this publication. IIED would also like to thank the Royal Ministry of Foreign Affairs and the Norwegian Agency for Development Cooperation for their continued financial support. Translated from the French by Lou Leask. About the author In addition to teaching in the Faculty of Agriculture at the Université Abdou Moumouni in Niamey (Niger), social anthropologist Abdoulaye Mohamadou runs LASDEL, an independent research organisation that conducts empirical research programmes on governance, studying how public and goods and services are managed and delivered in communities across the sub- region. For more information on the work done by LASDEL, visit its website on www.lasdel.net Printed by: Russell Press, Nottingham, UK. Printed on: Recycled paper – Challenger Offset 90g, and Challenger Tint (Gold) 160g for the cover. Contents Acronyms and abbreviations 1. Introduction 1 2. Building a political arena 3 2.1 Creating administrative authorities 2.2 Emergence of a local intellectual elite 3. Setting up the municipalities 7 3.1 Key issues in the canton of Birnin Lallé prior to decentralisation 3.2 Dividing up the canton of Birkin Lallé and the pastoral zone 4. Conclusion 14 Bibliography 16 -

«Fichier Electoral Biométrique Au Niger»

«Fichier Electoral Biométrique au Niger» DIFEB, le 16 Août 2019 SOMMAIRE CEV Plan de déploiement Détails Zone 1 Détails Zone 2 Avantages/Limites CEV Centre d’Enrôlement et de Vote CEV: Centre d’Enrôlement et de Vote Notion apparue avec l’introduction de la Biométrie dans le système électoral nigérien. ▪ Avec l’utilisation de matériels sensible (fragile et lourd), difficile de faire de maison en maison pour un recensement, C’est l’emplacement physique où se rendront les populations pour leur inscription sur la Liste Electorale Biométrique (LEB) dans une localité donnée. Pour ne pas désorienter les gens, le CEV servira aussi de lieu de vote pour les élections à venir. Ainsi, le CEV contiendra un ou plusieurs bureaux de vote selon le nombre de personnes enrôlées dans le centre et conformément aux dispositions de création de bureaux de vote (Art 79 code électoral) COLLECTE DES INFORMATIONS SUR LES CEV Création d’une fiche d’identification de CEV; Formation des acteurs locaux (maire ou son représentant, responsable d’état civil) pour le remplissage de la fiche; Remplissage des fiches dans les communes (maire ou son représentant, responsable d’état civil et 3 personnes ressources); Centralisation et traitement des fiches par commune; Validation des CEV avec les acteurs locaux (Traitement des erreurs sur place) Liste définitive par commune NOMBRE DE CEV PAR REGION Région Nombre de CEV AGADEZ 765 TAHOUA 3372 DOSSO 2398 TILLABERY 3742 18 400 DIFFA 912 MARADI 3241 ZINDER 3788 NIAMEY 182 ETRANGER 247 TOTAL 18 647 Plan de Déploiement Plan de Déploiement couvrir tous les 18 647 CEV : Sur une superficie de 1 267 000 km2 Avec une population électorale attendue de 9 751 462 Et 3 500 kits (3000 kits fixes et 500 tablettes) ❖ KIT = Valise d’enrôlement constitués de plusieurs composants (PC ou Tablette, lecteur d’empreintes digitales, appareil photo, capteur de signature, scanner, etc…) Le pays est divisé en 2 zones d’intervention (4 régions chacune) et chaque région en 5 aires. -

NER Zones De Couverture Programme Spotlight

NIGER Tillabéri - Initiative Spotlight Programme Niger - Communes d’intervention 2019-2022* Janvier 2019 Abala Sanam MALI Tondikiwindi MAI TALAKIA Anzourou Inatès Banibangou TALCHO Banibangou KOUFFEY Filingué Abala Ouallam TIDANI Abala BANIZOUMBOU Ayerou FAZAOU Sanam Dingazi TillabériAyerou GARBEY MALO KOIRA TOUNFALIS Sakoïra KOIRA TEGUI Tondikiwindi Gorouol DABRE CHICAL CHANYASSOU Sinder Ouallam SARGANE TILLAKAINA KOIRA ZENO Filingué KABIA Anzourou KOSSEY MAI TALAKIA BAGDAD GAOBANDA GUESSE HASSOU DINGAZI BANDA GARIE Tillabéri GOUTOUMBOU GOUROUKE Kourfeye Centre LOUMA TALCHO Bankilaré DAIBERI Dessa DIEP BERI KOUFFEY SIMIRI KANDA Bankilaré GANDOU BERI Ouallam TIDANI BANIZOUMBOU Filingué MORIBANE TASSI DEYBANDA ITCHIGUINE Bibiyergou FAZAOU TOMBO Méhana Simiri Dingazi Imanan KOKOMANI HAOUSSA Sakoïra Tondikandia BONKOUKOU SHETT FANDOU ET GOUBEY Tillabéri TOUNFALIS Kourteye GARBEY MALO KOIRA DALWAY EGROU KOIRA TEGUI MARIDOUMBOU Ouallam LOKI DABRE CHICAL CHANYASSOU LOSSA KADO SARGANE KRIP BANIZOUMBOU SIGUIRADO Sinder TILLAKAINA KOIRA ZENO Filingué Kokorou HASSOU KABIA GAOBANDA GUESSE KOSSEY Gothèye GARIE Tillabéri SANSANE HAOUSSA BAGDAD DINGAZI BANDA GARDAMA KOIRA GOUTOUMBOU GOUROUKE Kourfeye Centre DAIBERI LOUMA DIEP BERI SIMIRI BANIZOUMBOU KANDA TIBEWA (DODO KOIRA) Téra GOUNOU BANGOU ZONGO AGGOU GANDOU BERI JIDAKAMAT MORIBANE KORIA HAOUSSA TONDIGAMEYE ITCHIGUINE Karma KONE BERI ZAGAGADAN Téra TASSI DEYBANDA KORIA GOURMA BANNE BERI Imanan TOMBO KOKOMANI HAOUSSA Hamdallaye Simiri Balleyara BONKOUKOU NAMARO NIAME Tondikandia SHETT FANDOU ET -

C:\Mes Documents\Annuaires\Annu

ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DU PLAN -©©©- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE Etablissement Public à Caractère Administratif ANNUAIRE STATISTIQUE 2013-2017 Edition 2018 Novembre 2018 1 Institut National de la Statistique ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 2 Institut National de la Statistique ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 ANNUAIRE STATISTIQUE 2013 - 2017 EDITION 2018 Novembre 2018 3 Institut National de la Statistique ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 4 Institut National de la Statistique ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2013 - 2017 Ce document a été élaboré par : - Sani ALI, Chef de Division de la Coordination Statistique et de la Coopération Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’Institut National de la Statistique (INS) : Les structures : - Direction de la Comptabilité Nationale, de la Conjoncture et des Etudes Economiques (DCNCEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). Les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Issoufou SAIDOU, Directeur de la Coordination et du Management de l’Information Statistique. Ce document a été examiné et validé par les personnes ci-après : - Maman Laouali ADO, Conseiller du DG/INS ; - Djibo SAIDOU, Inspecteur des Services Statistiques (ISS) ; - Ghalio EKADE, Inspecteur de Services Statistiques (ISS) ; - Sani ALI, Chef de Division de la Coordination Statistique et de -

C:\Mes Documents\Annuaires\Annu

ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2011 - 2015 REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DU PLAN -©©©- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE Etablissement Public à Caractère Administratif ANNUAIRE STATISTIQUE 2011-2015 Edition 2016 Novembre 2016 1 ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2011 - 2015 2 ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2011 - 2015 ANNUAIRE STATISTIQUE 2011 - 2015 EDITION 2016 Novembre 2016 3 ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2011 - 2015 4 ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2011 - 2015 Ce document a été élaboré par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’Institut National de la Statistique (INS) : les structures : - Direction de la Comptabilité Nationale, de la Conjoncture et des Etudes Economiques (DCNCEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Moussa MAMAN HASSAN, Directeur de la Coordination et du Management de l’Information Statistique ; - Issoufou SAIDOU, Chef de Division de la Coordination Statistique et de la Coopération. Ce document a été examiné et validé par les personnes ci-après : - Djibo SAIDOU, Inspecteur des Services Statistiques (ISS) ; - Ghalio EKADE, Inspecteur de Services Statistiques (ISS) ; - Ousseini HAMIDOU, Inspecteur de Services Statistiques (ISS) ; - Mahamadou CHEKARAO, Directeur / DCNCEE ; - Gapto MAI MOUSSA, Chef de Division des Statistiques Sociales (DSS) - Amadou MOSSI DIORI, Chef de Division de la Conjoncture ; - Tassiou ALMADJIR, Chef de Division des Comptes Nationaux. La reproduction de ce document a été assurée par le Service de Reprographie de l’INS : - Mme Mossi ODILE ECLOU, Chef de Service ; - Abdoul Aziz HAMANI ; - Mohamed MOUSSA ; - Alhassane TAHIROU. -

Tree Cover Mapping Tool—Documentation and User Manual

Tree Cover Mapping Tool—Documentation and User Manual Open-File Report 2016–1067 U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey Cover. Agroforestry parkland in central Burkina Faso. Tree Cover Mapping Tool—Documentation and User Manual By Suzanne Cotillon and Melissa Mathis Open-File Report 2016–1067 U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey U.S. Department of the Interior SALLY JEWELL, Secretary U.S. Geological Survey Suzette M. Kimball, Director U.S. Geological Survey, Reston, Virginia: 2016 For more information on the USGS—the Federal source for science about the Earth, its natural and living resources, natural hazards, and the environment—visit http://www.usgs.gov or call 1–888–ASK–USGS. For an overview of USGS information products, including maps, imagery, and publications, visit http://store.usgs.gov. Any use of trade, firm, or product names is for descriptive purposes only and does not imply endorsement by the U.S. Government. Although this information product, for the most part, is in the public domain, it also may contain copyrighted materials as noted in the text. Permission to reproduce copyrighted items must be secured from the copyright owner. Suggested citation: Cotillon, Suzanne, and Mathis, Melissa, 2016, Tree cover mapping tool—documentation and user manual (ver. 1.0, March 2016): U.S. Geological Survey Open-File Report 2016–1067, 11 p., http://dx.doi.org/10.3133/ofr20161067. ISSN 2331-1258 (online) iii Contents Abstract ...........................................................................................................................................................1 -

Downloaded from Afsis Website

REPUBLIC OF NIGER FRATERNITY – LABOR - PROGRESS MINISTRY OF FINANCE NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS 2011 National Survey on Household Living Conditions and Agriculture (ECVM/A-2011) BASIC INFORMATION DOCUMENT October 2013 ACRONYMS ECVM/A National Survey on Living Conditions and Agriculture 2011 ENBC National Survey on Household Budget and Consumption GDP Gross Domestic Product INS National Institute of Statistics LSMS-ISA Living Standards Measurement Study – Integrated Surveys on Agriculture MDG Millennium Development Goal QUIBB Core Welfare Indicator Questionnaire ZD Enumeration area CONTENTS 1. INTRODUCTION .................................................................................................................. 1 2. CHARACTERISTICS OF THE SURVEY ............................................................................ 2 2.1. Brief Introduction to the Survey and the Household Questionnaire – first visit ............. 2 2.2. DESCRIPTION OF THE SECOND VISIT QUESTIONNAIRE ................................... 3 2.3 Description of the agriculture and livestock questionnaire – First Visit .......................... 3 2.4 description of the agriculture and livestock questionnaire – second visit ........................ 3 2.5 description of the community questionnaire .................................................................... 3 3. SAMPLING ........................................................................................................................... 3 4 PILOT TEST ......................................................................................................................... -

Republique Du Niger

REPUBLIQUE DU NIGER COMITE INTERMINISTERIEL DE PILOTAGE DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT RURAL SECRETARIAT EXECUTIF ETUDE SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF INTEGRE D’APPUI CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL AU NIGER Décembre 2010 Version soumise à l’adoption du comité de suivi TABLE DES MATIERES SIGLES ET ABREVIATIONS ........................................................................................................................ 3 LISTE DES TABLEAUX ............................................................................................................................... 4 LISTE DES ANNEXES ................................................................................................................................. 4 Résumé Exécutif ...................................................................................................................................... 5 1. Généralités .................................................................................................................................. 8 1.1. JUSTIFICATION ET OBJECTIF DE L’ETUDE............................................................................. 8 1.2. CONTEXTE DE L’ETUDE ........................................................................................................ 9 1.3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET CALENDRIER DE L’ETUDE ......................................... 11 2. DIAGNOSTIC DU DISPOSITIF ACTUEL D’APPUI CONSEIL ............................................................ 14 2.1 ANALYSE DES TEXTES QUI REGISSENT LA MISSION