Malaco HS 2.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Early Ontogeny and Palaeoecology of the Mid−Miocene Rissoid Gastropods of the Central Paratethys

Early ontogeny and palaeoecology of the Mid−Miocene rissoid gastropods of the Central Paratethys THORSTEN KOWALKE and MATHIAS HARZHAUSER Kowalke, T. and Harzhauser, M. 2004. Early ontogeny and palaeoecology of the Mid−Miocene rissoid gastropods of the Central Paratethys. Acta Palaeontologica Polonica 49 (1): 111–134. Twenty−six species of Rissoidae (Caenogastropoda: Littorinimorpha: Rissooidea) are described from the Badenian and Early Sarmatian of 14 localities in Austria and the Czech Republic (Molasse Basin, Styrian Basin, Vienna Basin) and from the Badenian of Coştei (Romania). For the first time, the early ontogenetic skeletal characters of these gastropods are de− scribed. Based on these features an indirect larval development with a planktotrophic veliger could be reconstructed for all investigated Mid−Miocene species. The status of Mohrensterniinae as a subfamily of the Rissoidae is confirmed by the mor− phology of the low conical protoconch, consisting of a fine spirally sculptured embryonic shell and a larval shell which is smooth except for growth lines. Transitions from embryonic shells to larval shells and from larval shells to teleoconchs are slightly thickened and indistinct. Whilst representatives of the subfamily Rissoinae characterise the marine Badenian assem− blages, Mohrensterniinae predominate the Early Sarmatian faunas. We hypothesize that this take−over by the Mohren− sterniinae was triggered by changes in the water chemistry towards polyhaline conditions. Consequently, the shift towards hypersaline conditions in the Late Sarmatian is mirrored by the abrupt decline of the subfamily. Four new species Rissoa costeiensis (Rissoinae) from the Badenian and Mohrensternia hollabrunnensis, Mohrensternia pfaffstaettensis,and Mohrensternia waldhofensis (Mohrensterniinae) from the Early Sarmatian are introduced. -

Malaco 04 Full Issue 2007.Pdf

MalaCo Le journal électronique de la malacologie continentale française www.journal-malaco.fr MalaCo (ISSN 1778-3941) est un journal électronique gratuit, annuel ou bisannuel pour la promotion et la connaissance des mollusques continentaux de la faune de France. Equipe éditoriale Jean-Michel BICHAIN / Paris / [email protected] Xavier CUCHERAT / Audinghen / [email protected] (Editeur en chef du numéro 4) Benoît FONTAINE / Paris / [email protected] Olivier GARGOMINY / Paris / [email protected] Vincent PRIE / Montpellier / [email protected] Collaborateurs de ce numéro Gilbert COCHET Robert COWIE Sylvain DEMUYNCK Daniel PAVON Sylvain VRIGNAUD Pour soumettre un article à MalaCo : 1ère étape – Le premier auteur veillera à ce que le manuscrit soit conforme aux recommandations aux auteurs (en fin de ce numéro ou consultez le site www.journal-malaco.fr). Dans le cas contraire, la rédaction peut se réserver le droit de refuser l’article. 2ème étape – Joindre une lettre à l’éditeur, en document texte, en suivant le modèle suivant : "Veuillez trouvez en pièce jointe l’article rédigé par << mettre les noms et prénoms de tous les auteurs>> et intitulé : << mettre le titre en français et en anglais >> (avec X pages, X figures et X tableaux). Les auteurs cèdent au journal MalaCo (ISSN1778-3941) le droit de publication de ce manuscrit et ils garantissent que l’article est original, qu’il n’a pas été soumis pour publication à un autre journal, n’a pas été publié auparavant et que tous sont en accord avec le contenu." 3ème étape – Envoyez par voie électronique le manuscrit complet (texte et figures) en format .doc et la lettre à l’éditeur à : [email protected]. -

Malaco Le Journal Électronique De La Malacologie Continentale Française

MalaCo Le journal électronique de la malacologie continentale française www.journal-malaco.fr MalaCo (ISSN 1778-3941) est un journal électronique gratuit, annuel ou bisannuel pour la promotion et la connaissance des mollusques continentaux de la faune de France. Equipe éditoriale Jean-Michel BICHAIN / Paris / [email protected] Xavier CUCHERAT / Audinghen / [email protected] (Editeur en chef du numéro 4) Benoît FONTAINE / Paris / [email protected] Olivier GARGOMINY / Paris / [email protected] Vincent PRIE / Montpellier / [email protected] Collaborateurs de ce numéro Gilbert COCHET Robert COWIE Sylvain DEMUYNCK Daniel PAVON Sylvain VRIGNAUD Pour soumettre un article à MalaCo : 1ère étape – Le premier auteur veillera à ce que le manuscrit soit conforme aux recommandations aux auteurs (en fin de ce numéro ou consultez le site www.journal-malaco.fr). Dans le cas contraire, la rédaction peut se réserver le droit de refuser l’article. 2ème étape – Joindre une lettre à l’éditeur, en document texte, en suivant le modèle suivant : "Veuillez trouvez en pièce jointe l’article rédigé par << mettre les noms et prénoms de tous les auteurs>> et intitulé : << mettre le titre en français et en anglais >> (avec X pages, X figures et X tableaux). Les auteurs cèdent au journal MalaCo (ISSN1778-3941) le droit de publication de ce manuscrit et ils garantissent que l’article est original, qu’il n’a pas été soumis pour publication à un autre journal, n’a pas été publié auparavant et que tous sont en accord avec le contenu." 3ème étape – Envoyez par voie électronique le manuscrit complet (texte et figures) en format .doc et la lettre à l’éditeur à : [email protected]. -

Bithynia Siamensis Goniomphalos, the First Intermediate Host of Opisthorchis Viverrini in Thailand

Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2015; 8(10): 779–783 779 HOSTED BY Contents lists available at ScienceDirect Asian Pacific Journal of Tropical Medicine journal homepage: http://ees.elsevier.com/apjtm Review http://dx.doi.org/10.1016/j.apjtm.2015.09.002 Bithynia siamensis goniomphalos, the first intermediate host of Opisthorchis viverrini in Thailand Supawadee Piratae* Department of Veterinary and Public Health, Faculty of Veterinary Sciences, Mahasarakham University, Mahasarakham, 44000, Thailand ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Opisthorchiasis caused by Opisthorchis viverrini (O. viverrini) remains as medically Received 15 Jul 2015 important problem in Thailand especially in the north-eastern part. Infection with this Received in revised form 20 Aug parasite can lead to cholangiocarcinoma improvement. The highest prevalence of 2015 O. viverrini infection has been found in the Northeast Thailand and is associated with the Accepted15Sep2015 high incidence rate of cholangiocarcinoma. To complete the life cycle of O. viverrini, the Available online 25 Sep 2015 freshwater snails namely Bithynia funiculata, Bithynia siamensis siamensis and Bithynia siamensis goniomphalos (B. s. goniomphalos) are required to serve as the first interme- diate host. Within these snails group, B. s. goniomphalos is distributed concisely in Keywords: northeast Thailand and acts as the majority snail that transmitted the opisthorchiasis in Bithynia siamensis goniomphalos this region. This study described the information of B. s. goniomphalos which research Opisthorchis viverrini are needed for understanding the biology, distribution, transmission and factors influ- Bithyniid snails encing on the infection of the snail vector of this carcinogenic parasite. Cercarial infection 1. Introduction approximately 18 species act as its secondary intermediate host. -

Introduction to Mollusca and the Class Gastropoda

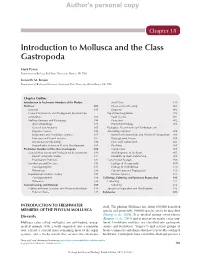

Author's personal copy Chapter 18 Introduction to Mollusca and the Class Gastropoda Mark Pyron Department of Biology, Ball State University, Muncie, IN, USA Kenneth M. Brown Department of Biological Sciences, Louisiana State University, Baton Rouge, LA, USA Chapter Outline Introduction to Freshwater Members of the Phylum Snail Diets 399 Mollusca 383 Effects of Snail Feeding 401 Diversity 383 Dispersal 402 General Systematics and Phylogenetic Relationships Population Regulation 402 of Mollusca 384 Food Quality 402 Mollusc Anatomy and Physiology 384 Parasitism 402 Shell Morphology 384 Production Ecology 403 General Soft Anatomy 385 Ecological Determinants of Distribution and Digestive System 386 Assemblage Structure 404 Respiratory and Circulatory Systems 387 Watershed Connections and Chemical Composition 404 Excretory and Neural Systems 387 Biogeographic Factors 404 Environmental Physiology 388 Flow and Hydroperiod 405 Reproductive System and Larval Development 388 Predation 405 Freshwater Members of the Class Gastropoda 388 Competition 405 General Systematics and Phylogenetic Relationships 389 Snail Response to Predators 405 Recent Systematic Studies 391 Flexibility in Shell Architecture 408 Evolutionary Pathways 392 Conservation Ecology 408 Distribution and Diversity 392 Ecology of Pleuroceridae 409 Caenogastropods 393 Ecology of Hydrobiidae 410 Pulmonates 396 Conservation and Propagation 410 Reproduction and Life History 397 Invasive Species 411 Caenogastropoda 398 Collecting, Culturing, and Specimen Preparation 412 Pulmonata 398 Collecting 412 General Ecology and Behavior 399 Culturing 413 Habitat and Food Selection and Effects on Producers 399 Specimen Preparation and Identification 413 Habitat Choice 399 References 413 INTRODUCTION TO FRESHWATER shell. The phylum Mollusca has about 100,000 described MEMBERS OF THE PHYLUM MOLLUSCA species and potentially 100,000 species yet to be described (Strong et al., 2008). -

The Hydrobiid Snails (Gastropoda: Rissoacea) of the Cuatro Cienegas Basin: Systematic Relationships and Ecology of a Unique Fauna

ti THE HYDROBIID SNAILS (GASTROPODA: RISSOACEA) OF THE CUATRO CIENEGAS BASIN: SYSTEMATIC RELATIONSHIPS AND ECOLOGY OF A UNIQUE FAUNA ROBERT HERSHLER Edwards Aquifer Research and Data Center Southwest Texas State University San Marcos, Texas 78666-4615 ABSTRACT Results of the study of the morphology, systematics, and ecology of the Cuatro Ciēnegas hydrobiids are given. Contrary to previous thought, no subfamilies of hydrobiids are endemic to the basin: all taxa studied belong to either the Nympho- philinae or Littoridininae, subfamilies widespread throughout North America. Of the nine genera (five endemic) and 13 species (nine endemic) found while sampling a large portion of the basin drainage, one genus and three species are new (but will be described elsewhere), and two species are new to the basin. The six nominal species of Mexipyrgus are reduced to one, M. churinceanus. The diverse fauna is partitioned among three habitat types: species with large, thickened shells inhabit large springs and their outflows; minute, blind, unpigmented species are restricted to smaller groundwater outlets; and a third set of species inhabits smaller streams of the basin. Within large springs, micro-habitat partitioning occurs as separate species predominate either in soft sediment, on aquatic vegetation, or on travertine. At least one species reproduces year-round in the thermal waters of large springs. Phenetic and phyletic analyses show that three of five endemic genera closely resemble non-endemics found in the basin. The close similarity of endemics to non-endemics, lower level of endemism than once thought, lack of marked differentiation within the basin, and close proximity of the basin drainage to outside waters suggest a local and recent origin for the endemic taxa. -

Field Investigation of Bithynia Funiculata, Intermediate Host of Opisthorchis Viverrini in Northern Thailand

SOUTHEAST ASIAN J TROP MED PUBLIC HEALTH FIELD INVESTIGATION OF BITHYNIA FUNICULATA, INTERMEDIATE HOST OF OPISTHORCHIS VIVERRINI IN NORTHERN THAILAND Radchadawan Ngern-klun1, Kabkaew L Sukontason1, Smarn Tesana2, Duanghatai Sripakdee1, Kim N Irvine3 and Kom Sukontason1 1Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai; 2Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand; 3Department of Geography and Planning, Buffalo State, State University of New York, Buffalo, NY, USA Abstract. A survey of freshwater snail, Bithynia funiculata, was conducted in four locations, Doi Saket, Mueang, Saraphi and Mae Rim Districts of Chiang Mai Province, northern Thailand, between June and October, during the rainy season of 2004. A total of 2,240 snails was col- lected and classified into 7 families and 15 genera; of which 352 B. funiculata were obtained. B. funiculata was found most abundant in July and September. The infection rate of trematode cercariae in B. funiculata was 9.6% (19/352), while that of pleurolophocercous was 0.3% (1/352). Virgulate cercaria was the most common type, followed by lophocercous, monostome and pleurolophocercous. B. funiculata prefers habitats with clear water, which was less than 30 cm depth, temperatures between 24.48 and 31.78ºC, dissolved oxygen 2.03-7.66 mg/l, saturated dissolved oxygen 26.70-95.00%, conductivity 0.000-0.2642 mS/cm, turbidity 16.00- 288.00 NTU and pH 6.58-7.56. Geographic Information System (GIS) analysis using loose soil mixed with clay revealed that the breeding grounds of this snail species was in the paddy fields and village environs of the Ping, Kuang and Fang river basins. -

A Review of the North American Freshwater Snail Genus Pyrgulopsis (Hydrobiidae)

A Review of the North American Freshwater Snail Genus Pyrgulopsis (Hydrobiidae) ROBERT HERSHLER SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY • NUMBER 554 SERIES PUBLICATIONS OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION Emphasis upon publication as a means of "diffusing knowledge" was expressed by the first Secretary of the Smithsonian. In his formal plan for the Institution, Joseph Henry outlined a program that included the following statement: "It is proposed to publish a series of reports, giving an account of the new discoveries in science, and of the changes made from year to year in all branches of knowledge." This theme of basic research has been adhered to through the years by thousands of titles issued in series publications under the Smithsonian imprint, commencing with Smithsonian Contributions to Knowledge in 1848 and continuing with the following active series: Smithsonian Contributions to Anthropology Smithsonian Contributions to Astrophysics Smithsonian Contributions to Botany Smithsonian Contributions to the Earth Sciences Smithsonian Contributions to the Marine Sciences Smithsonian Contributions to Paleobiology Smithsonian Contributions to Zoology Smithsonian Folklife Studies Smithsonian Studies in Air and Space Smithsonian Studies in History and Technology In these series, the Institution publishes small papers and full-scale monographs that report the research and collections of its various museums and bureaux or of professional colleagues in the world of science and scholarship. The publications are distributed by mailing lists to libraries, universities, and similar institutions throughout the world. Papers or monographs submitted for series publication are received by the Smithsonian Institution Press, subject to its own review for format and style, only through departments of the various Smithsonian museums or bureaux, where the manuscripts are given substantive review. -

Dillon Jr Text Make-Up

The Ecology of Freshwater Molluscs ROBERT T. DILLON, JR Department of Biology,College of Charleston The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge, United Kingdom The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK http://www.cup.cam.ac.uk 40 West 20th Street, New York, NY 10011-4211, USA http://www.cup.org 10 Stamford Road, Oakleigh, Melbourne 3166, Australia Ruiz de Alarcón 13, 28014 Madrid, Spain © Cambridge University Press 2000 This book is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. First published 2000 Printed in the United Kingdom at the University Press, Cambridge Typeface Monotype Bembo 11/13pt. System QuarkXPress® [] A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloguing in Publication data Dillon, Robert T., 1955– The ecology of freshwater molluscs / Robert T. Dillon, Jr. p. cm. ISBN 0 521 35210 X 1. Gastropoda – Ecology. 2. Bivalvia – Ecology. 3. Freshwater invertebrates – Ecology. I. Title. QL430.4.D55 2000 594.176–dc21 99–15476 CIP ISBN 0 521 35210 X hardback Contents Preface page xi 1 Introduction 1 2 Bivalve autecology 8 Feeding and digestion 9 Digestive anatomy 9 Particle retention 11 Particle ingestion 14 Assimilation 16 Non-particulate dietary components 19 Feeding period 20 Habitat 22 Unionoids 22 Corbiculoids 28 Dreissena 34 Reproduction 35 Unionoid gonochorism 35 Unionoid hermaphroditism -

Download Article (PDF)

THE AQUATIC AND AMPHIBIOUS MOLLUSCA OF THE NORTHERN SHAN STATES, BURMA. By H. SRINIVASA RAO, .ll1.A., D.Se., Assistant Superintendent, Zoological Survey of India. (Plates XII-XIV.) PREFATORY NOTE. The present paper is the outcome of a survey of molluscs in the Northern Shan States for a period of about three months. It is chiefly based on the collection of freshwater and amphibious molluscs made in that country during November and December of 1926, and January 1927. I have also had before me Dr. Feegrade's collection of molluscs made in August and September of 1926 from Hsipaw and Lashio, and the Indian Museum collection of molluscs made in various parts of the Northern Shan States several years ago. I have also had for comparison the rich collection of freshwater molluscs from the Southern Shan States and other parts of Burma deposited in the Indian Museum. The draw ings illustrating this paper were made under my supervision by Babu A. C. Chowdhury, Senior Artist in the Zoological Survey, with great oare and precision and my sincere thanks are due to him. CONTENTS. PAGE. INTRODUOTION 399 GASTROPODA. FAM. N ERITIDAE 405 FAM. VIVIPARIDAE .'. 406 F AM. AMpULLARllDAE 424 F AM. 'RISSOIDAE 426 FAM. TIARIDAE •• 442 FAM. LIMNAEIDAE 453 FAM. PLANORBIDAE 457 F.AM. ANQYLIDAE 458 F AM. SUOOINEIDAE 459 T,AMETJJBRANOHIA. F AM. UNIONIDAE 463 FAM. CYRENIDAE 464 GENERAL CONSIDERATIONS. 465 INTROD UCTION. History of the Mollusc Survey.-In the year 1924 Dr. J. P. Cullen, Chief Medical Officer, Burma Corporation, N amtu, Northern Shan States, reported the occurrence at the Namtu Hospital of eight cases of human Schistosomiasis in Chi ese coolies from Yunnan.1 The .1 Cullen, J. -

Biology of Snail-Killing Sciomyzidae Flies Lloyd Vernon Knutson and Jean-Claude Vala Excerpt More Information

Cambridge University Press 978-0-521-86785-6 - Biology of Snail-Killing Sciomyzidae Flies Lloyd Vernon Knutson and Jean-Claude Vala Excerpt More information 1 • Introduction All finite things reveal infinity. despite the ice which could cover it . And, finally, the Roethke (1964). hatching of the winged insect at springtime . .] But the finite cannot be extended into the infinite. The first report of the larval food of a sciomyzid was presented Leonardo da Vinci. by Perris (1850), who reared Salticella fasciata from larvae found in the terrestrial snail Theba pisana in southwestern Paris, 1846 and southwestern France, 1847. Then, a century France. He stated “Cette larve . devore . Helix pisana, later and continents apart, southwestern Alaska, 1950. In probablement apre`s qu’il est mort.”[“Thislarva...devours... terms of space and time, these critical points are the most Theba pisana, probably after it had died”]. The first conclusive important in the early work on sciomyzid life cycles. The evidence that several sciomyzid larvae kill and consume first description of the larva and puparium of a sciomyzid gastropods was presented one century later by Berg (1953). (that of Tetanocera ferruginea) was presented by Dufour Working in southwestern Alaska in 1950, he reared six species (1847a), in a poetic style, solely on snails (Dictya expansa, Elgiva solicita, Sciomyza dryomyzina, Sepedon fuscipennis, Tetanocera ferruginea,and Vers la fin de l’automne de 1846, je decouvris dans l’eau T. rotundicornis) and “found a third-instar larva of S. fuscipen- d’une mare, pre`s de Saint-Sauveur [near Paris], au milieu nis eating a small Lymnaea emarginata in nature.” The story des lemna et des callitriches, une larve dont . -

Species Distinctness of Bithynia Cettinensis Clessin, 1887 and B

Folia Malacol. 27(2): 111–118 https://doi.org/10.12657/folmal.027.013 SPECIES DISTINCTNESS OF BITHYNIA CETTINENSIS CLESSIN, 1887 AND B. ZETA GLÖER ET PEŠIĆ, 2007 (CAENOGASTROPODA: TRUNCATELLOIDEA) Vladimir Pešić1, SEBASTIAN HOFMAN2, ALEKSANDRA RYSIEWSKA3, ARTUR OSIKOWSKI4, ANDRZEJ FALNIOWSKI3* 1Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Montenegro, Cetinjski put b.b., 81000 Podgorica, Montenegro 2Department of Comparative Anatomy, Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University, Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, Poland (e-mail: [email protected]); https://orcid.org/0000-0001-6044-3055 3Department of Malacology, Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University, Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, Poland (e-mails: [email protected]; [email protected]); AR https://orcid.org/0000-0002-9395-9696, AF https://orcid.org/0000-0002-3899-6857 4Department of Animal Anatomy, Institute of Veterinary Science, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, Poland (e-mail: [email protected]); https://orcid.org/0000-0001-6646-2687 *corresponding author ABSTRACT: Shells of Bithynia: widely distributed B. tentaculata (Linnaeus), Balkan B. cettinensis Clessin from Cetina River in Croatia, and B. zeta Glöer et Pešić from Vitoja spring at Lake Skadar, Montenegro, as well as male genitalia of B. zeta and B. cettinensis were examined. The shells of all three taxa are similar, also the penes differ only slightly. The mean value of the length ratio of the tubular penial gland (measured along its curvature) to the penis right arm, measured along the curvature of its right margin, was 1.63 for B.