Collège 10-09-07-Avec Fiche.Indd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Paroisse Saint-Louis De Garches

GARCHES Actualité Paroisse Saint-Louis Bimestriel N° 350 DÉFEN D S LA VÉRITÉ , LA D OUCEUR , LA JUSTICE Octobre 2011 Psaume 45 1,50 € Chic ou sale ? le fric chez les cathos GARCHES 2011 juillet_Indica 14/09/11 08:58 Page2 ASSURANCES DAUPHIN Toutes assurances et produits financiers Les Particuliers et professionnels Lʼalliance de lʼancien et du contemporain Ateliers 12, av. du Maréchal-Leclerc 92380 GARCHES Tél. : 01 47 41 42 16 E-mail : [email protected] www.assurances-dauphin.fr Florian 58, rue de Buzenval 92210 SAINT-CLOUD Tél. : 01 47 71 85 49 A l’atelier Confection double-rideaux, voilages, stores bateaux Le spécialiste de la presbytie Parois japonaise, coussins GRATUIT : une deuxième paire avec progressifs solaires Lentilles de contact Réfection ou couverture sièges anciens et contemporains, ENTRE DE CORRECTION AUDITIVE C recollage, ébenisterie, patines 5, avenue Joffre 92380 Garches Tél. 01 47 10 91 73 www.optic2000.fr Cannages, paillages Sièges neufs tous styles, canapés VAUCRESSON NETTOYAGE ET JARDINAGE Tentures murales, Moquettes, CRÉATION ET ENTRETIEN Tringles, Literies DES ESPACES VERTS Tête de lit contemporaine sur mesure ÉLAGAGE ET ABATTAGE Service pose [email protected] 1, rue des Fonds Huguenots - 92420 VAUCRESSON Show-room tissus et tringles Tél./Fax : 01 47 41 88 69 Vos tissus sont aussi les bienvenus LA BOUTIQUE 110, GRANDE RUE GARCHES (À côté de la poste) Tél. : 01 47 41 00 98 Mail [email protected] GARAGE DU FER ROUGE Espace pour la maison et le jardin Mobiliers et objets de décoration Vaisselle, cadeaux et accessoires Véhicules neufs 6, rue de l’Abreuvoir (près de la Mairie) et occasions 92380 Garches Entretien - Réparation - Toutes marques Tél. -

Gares De Garches Marnes La Coquette Et De Vaucresson Itinéraires Alternatifs Où Trouver Vos Moyens De Transport

OÙ TROUVER VOS MOYENS INFORMATIONS PRATIQUES DE TRANSPORT ? Retrouvez tous les horaires de bus sur le site vianavigo.com ou flashez le tag ci-après : GARES DE GARCHES Retrouvez sur le site transilien.com : MARNES LA COQUETTE ➜ 460 toutes les infos sur le trafic en temps réel, rubrique : 360 information trafic et travaux ET DE VAUCRESSON ➜ ce document, rubrique : S MA la vie de votre ligne, ligne L ITINÉRAIRES ALTERNATIFS HE RN VAU C E DE CR R S E ES A L R S G A A O ou flashez le tag ci-après : N E C G D O Q E U R E A T G T E LES APPLICATIONS UTILES ADRESSE GARE DE GARCHES ADRESSE GARE MARNES LA COQUETTE : DE VAUCRESSON : place de la gare-des-Vallées Place Charles de Gaulle 92250 La Garenne-Colombes 92420 Vaucresson SNCF Transilien vous permet de trouver toutes les informations pour vos déplacements à Paris et en Île-de-France, et de rester informé en LES TAXIS LES TAXIS temps réel des horaires et des conditions de trafic de votre ligne Transilien. Augusto David : 06 23 80 02 04 Taxi Cagnat : 06 09 16 12 05 Ariabod Behrouz : 01 49 06 92 00 Cabot Stéphane : 06 26 98 08 57 ÉDITION AVRIL 2014 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE ITINÉRAIRES ALTERNATIFS ITINÉRAIRES ALTERNATIFS AU DÉPART DE LA GARE DE GARCHES AU DÉPART DE LA GARE DE VAUCRESSON… MARNES LA COQUETTE… EN DIRECTION DE PARIS SAINT-LAZARE EN DIRECTION DE PARIS SAINT-LAZARE RECEVOIR DES ALERTES INFOS TRAFIC EN TEMPS REEL > ALLER EN GARE DE SAINT CLOUD > ALLER EN GARE DE GARCHES MARNES LA COQUETTE ➜ Abonnez-vous via l’appli SNCF Transilien rubrique « Infos Trafic » 1er à dernier 1er à dernier départ FRÉQUENCE DURÉE départ FRÉQUENCE DURÉE puis « s’abonner aux alertes ». -

Liste Ssociations Et Fondations Ayant Perçu Une Subvention 2019

Subventions versées en 2019 Fonctionnement Association Numéro complet Code tiers N° inscription Adresse complète Code présentation liquidatio Montant bénéficiaire Nom bénéficiaire N° SIRET association Libellé CdR liquidation bénéficiaire croiséen Ville bénéficiaire Objet liquidation ordonnancé UNIVERSITE 140 Chemin de Granet VIRTUELLE DU PSOL-DA MOYENS 13090 AIX EN 64210708 TEMPS DISPONIBLE 53921682000016 TRANSVERSAUX PROVENCE 65742019-00093131 AIX EN PROVENCE Subvention de fonctionnement 14 000,00 5 ALLEE DE LA ASSOCIATION PIERRE VOLGA 92160 32180 KOHLMANN 31247863900023 PSOL_FEJ_PREVENTION ANTONY 65742019-00064446 ANTONY Subvention de fonctionnement 27 440,00 ASSOCIATION 149 RUE DE ANTRAIDE MR CHATENAY 92160 PDIRE 2019 IAE SUB AI 110630 RAPALINO 40069031900035 PSOL DIEAS ANTONY 65742019-00066749 ANTONY ANTRAIDE ACOMPTE 18 375,00 ASSOCIATION 149 RUE DE ANTRAIDE MR CHATENAY 92160 PDIRE2018 SOLDE IAE 110630 RAPALINO 40069031900035 PSOL DIEAS ANTONY 65742019-00088840 ANTONY ANTRAIDE 7 087,50 COMITÉ DÉP DE TIR 8, rue Florian 92160 GU SPORT COMITE MSD 203690 DES HAUTS-DE-SEINE 4478150930002915292 PESC DASPORT ANTONY 65742019-00043496 ANTONY 59202 - 1 3 000,00 AMICALE DU PERSONNEL DE LA 99, avenue du SOUS PREFECTURE Général de Gaulle cinquantenaire de l'Amicale 211750 D'ANTONY 38813909900013 DAJA 92160 ANTONY 65742019-00094387 ANTONY de - 1 3 000,00 ASSOCIATION POUR 22, avenue de la ADULTES ET JEUNES Providence 92160 550790 HANDICAPES 78457968200435 PSOL-DA PH ANTONY 65742019-00034412 ANTONY rapport 19-132 5 000,00 Acompte Subv 2018 Ass St -

Repertoire - 92

REPERTOIRE - 92 H A N D I C A P & I N S E R T I O N L E S P A R T E N A I R E S Répertoire - PDITH 92 1 / 53 S O M M A I R E 1. Plan Départemental d’Insertion des Travailleurs Handicapés – PDITH 92...............................................2 - AXE PARCOURS - Réseau CAP EMPLOI – UNIRH92 ..................................................................................2 - AXE JEUNES – PDITH 92 ...............................................................................................................2 - AXE MAINTIEN DANS L’EMPLOI – PDITH 92 ..........................................................................................3 - AXE MOBILISATION DES ENTREPRISES – PDITH 92 ..................................................................................3 2. LES INSTITUTIONS...............................................................................................................4 3. INSERTION PROFESSIONNELLE.................................................................................................8 - AXE PARCOURS - Réseau CAP EMPLOI – UNIRH92 (voir rubrique PDITH) .......................................................8 - PÔLE EMPLOI des Hauts-de-Seine ...................................................................................................8 - Direction Territoriale Déléguée Nord ..............................................................................................8 - Direction Territoriale Déléguée Centre ............................................................................................9 -

+ Grande Hauts-De-Seine MARNES-LA-COQUETTE BOULOGNE-BILLANCOURT Avec 1 867 Habitants Avec 120 943 Habitants Pour Une Superficie De 3,48 Km2

4 Quel est le nombre de communes dans le département des Hauts-de-Seine ? b Il y a 36 communes dans le département des Hauts-de-Seine Les 36 communes sont : (Les Hauts-de-Seine sont composés de trois arrondissements ) Arrondissement Arrondissement d’Antony de Nanterre 1. Antony 22. Garches 2. Châtenay-Malabry 23. Rueil-Malmaison 3. Sceaux 24. Suresnes 4. Bourg-la-Reine 25. Puteaux 5. Bagneux 26. Nanterre 6. Fontenay-aux-Roses 27. Colombes 7. Le Plessis-Robinson 28. La Garenne-Colombes 8. Clamart 29. Bois-Colombes 9. Châtillon 30. Courbevoie 10. Montrouge 31. Neuilly-sur-Seine 11. Malakoff 32. Levallois 12. Vanves 33. Clichy 34. Asnières-sur-Seine Arrondissement 35. Gennevilliers de Boulogne-Billancourt 36. Villeneuve-la-Garenne 13. Issy-les-Moulineaux 14. Boulogne-Billancourt 15. Meudon 16. Sèvres 17. Chaville 18. Ville-d’Avray 19. Saint-Cloud 20. Marnes-la-Coquette 21. Vaucresson commune des commune des + petite Hauts-de-Seine + grande Hauts-de-Seine MARNES-LA-COQUETTE BOULOGNE-BILLANCOURT avec 1 867 habitants avec 120 943 habitants pour une superficie de 3,48 km2. pour une superficie 6,17 km2. Les populations légales millésimées 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population .../... 4 Nom Population de la commune totale À titre d’information : Antony 62 989 Depuis le 1er janvier 2016, date de la création de la Asnières-sur-Seine 86 678 Métropole du Grand Paris (MGP), le département des Hauts-de-Seine est composé de quatre établissements Bagneux 39 977 publics territoriaux (EPT) : Bois-Colombes 28 607 Boulogne-Billancourt 120 943 • Boucle Nord de Seine : Bourg-la-Reine 20 918 Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Châtenay-Malabry 33 413 Clichy-la-Garenne, Colombes, Gennevilliers, Châtillon 37 132 Villeneuve-la-Garenne, Argenteuil. -

Liste Des Supports Reserves Pour Les Stagiaires Hauts De Seine

LISTE DES SUPPORTS RESERVES POUR LES STAGIAIRES HAUTS DE SEINE Supports Sur poste Nom de Discipline Departement Commune réservés définitif Sur BMP Commentaires l'établissement stagiaires vacant ALLEMAND 92 CLG ANNE FRANK ANTONY 1 0 1 MATHEMATIQUES 92 CLG ANNE FRANK ANTONY 1 1 0 SCIENCES DE LA VIE ET DE 92 CLG ANNE FRANK ANTONY 1 0 1 LA TERRE CLG FRANCOIS ANGLAIS 92 ANTONY 1 1 0 FURET HISTOIRE 92 CLG FRANCOIS ANTONY 1 0 1 GEOGRAPHIE FURET poste débloqué et mis au MATHEMATIQUES 92 Lycée René Descartes ANTONY 0 0 0 mouvement (rea mcs clg même commune) ANGLAIS 92 CLG FRANCOIS ASNIERES SUR 1 1 0 TRUFFAUT SEINE MATHEMATIQUES 92 CLG FRANCOIS ASNIERES SUR 1 1 0 TRUFFAUT SEINE ARABE 92 LGT AUGUSTE ASNIERES SUR 1 0 1 RENOIR SEINE HISTOIRE 92 CLG ALBERT CAMUS BOIS COLOMBES 1 1 0 GEOGRAPHIE EDUCATION PHYSIQUE ET 92 LGT ALBERT CAMUS BOIS COLOMBES 1 1 0 SPORTIVE ESPAGNOL 92 LGT ALBERT CAMUS BOIS COLOMBES 1 1 0 HISTOIRE 92 LGT ALBERT CAMUS BOIS COLOMBES 1 0 1 GEOGRAPHIE LETTRES BOULOGNE MODERNES 92 CLG JEAN RENOIR BILLANCOURT 1 0 1 LETTRES 92 CLG LANDOWSKI BOULOGNE 1 0 1 MODERNES BILLANCOURT MATHEMATIQUES 92 BOULOGNE 1 0 1 CLG LANDOWSKI BILLANCOURT MATHEMATIQUES CLG EVARISTE BOURG LA REINE 92 GALOIS 1 0 1 MATHEMATIQUES 92 CLG MASARYK CHATENAY 1 1 0 MALABRY 92 LGT EMMANUEL CHATENAY 1 1 0 DOCUMENTATION MOUNIER MALABRY MATHEMATIQUES 92 CLG GEORGE SAND CHATILLON 1 0 1 HISTOIRE 92 CLG PAUL ELUARD CHATILLON 1 0 1 GEOGRAPHIE Page 1 LISTE DES SUPPORTS RESERVES POUR LES STAGIAIRES HAUTS DE SEINE ANGLAIS 92 CLG MAISON- CLAMART 1 0 1 BLANCHE EDUCATION (CE 92 CLG -

Reglement Changement Usage.Pdf

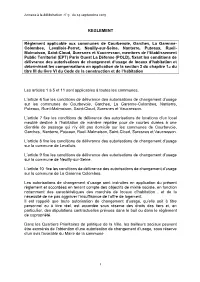

Annexe à la délibération n° 9 du 24 septembre 2019 REGLEMENT Règlement applicable aux communes de Courbevoie, Garches, La Garenne- Colombes, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Nanterre, Puteaux, Rueil- Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson, membres de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Paris Ouest La Défense (POLD), fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations en application de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VI du Code de la construction et de l’habitation Les articles 1 à 5 et 11 sont applicables à toutes les communes. L’article 6 fixe les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage sur les communes de Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Nanterre, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson. L’article 7 fixe les conditions de délivrance des autorisations de locations d’un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile sur les communes de Courbevoie, Garches, Nanterre, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson. L’article 8 fixe les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage sur la commune de Levallois. L’article 9 fixe les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage sur la commune de Neuilly-sur-Seine. L’article 10 fixe les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage sur la commune de La Garenne Colombes. Les autorisations de changement d’usage sont instruites en application du présent règlement et accordées en tenant compte des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation , et de la nécessité de ne pas aggraver l’insuffisance de l’offre de logement. -

Liste Des Taxis Conventionnés Dans Les Hauts-De-Seine Au 01/11/2019

Liste des taxis conventionnés dans les Hauts-de-Seine au 01/11/2019 TAXIS COMMUNAUX : Centre radio Sèvres/Ville-d’Avray/Chaville/Meudon : Centre radio Meudon : 01 46 30 90 12 01 49 07 07 07/ 01 47 09 13 32 / 01 45 34 14 15 Centre radio Rueil-Malmaison : 01 47 32 00 92 Association Garches/Marne-la-Coquette/Vaucresson (GMV) : 01 47 41 62 63 Centre radio Saint-Cloud : 01 46 02 90 60 Commune de Vitale Commune de Vitale Raison sociale stationnement Téléphone Raison sociale stationnement Téléphone MILLET Benoit CHAVILLEO 06 74 24 89 37 LE FOLL RUEIL-MALMAISONO 06 62 09 18 06 TAXI RATIU CHAVILLEO 06 37 68 49 12 MARTINS Frédéric RUEIL-MALMAISONO 06 68 77 52 38 VEDIE Philippe CHAVILLEO 06 07 23 16 49 MOULOUDI Abdelouahed RUEIL-MALMAISONO 06 68 85 36 01 BARBOSA ANDRADE NUNO Miguel GARCHESO 06 62 76 83 25 RASIM Najib RUEIL-MALMAISONO 06 51 76 94 36 BERNARD BRUNO Taxi des 4 Vents GARCHESO 06 87 44 99 62 SERRE Robert RUEIL-MALMAISONO 01 47 32 00 92 CAGNAT Philippe GARCHESO 06 09 16 12 05 TAGUEMONT EL - HADI Taxi RUEIL-MALMAISONO 06 24 97 38 15 CROZE Stéphane GARCHESO 06 46 32 62 68 VICTOIRE Éroine RUEIL-MALMAISONO 07 84 22 16 07 DAVID Sébastien GARCHESO 06 68 66 07 12 VIDEIRA MIRANDA David RUEIL-MALMAISONO 06 22 54 13 14 DOS SANTOS Francisco GARCHESO 06 86 27 87 46 ADYSSA Taxi - CHAIGNAU Romuald SAINT-CLOUDO 06 14 22 47 01 ELGOUTI Hassan GARCHESO 06 50 71 04 99 AZAIZ Jaber SAINT-CLOUDO 06 68 75 20 10 FERNANDES Alexandre GARCHESO 06 15 77 36 28 AZRA Cyril SAINT-CLOUDO 06 46 16 19 90 GENC Hakan GARCHESO 06 78 69 23 66 BAOUZ Karim SAINT-CLOUDO 06 52 -

1 ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT. Archives Relatives À La

Archives départementales des Hauts-de-Seine ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT. Archives relatives à la gestion de l'enseignement privé sous contrat par les services de la préfecture, essentiellement 1960-1985. 1931 - 1990 Administration générale. 1960 - 1985 1030W104 Fermeture d'établissements privés (concerne l'Institut de la Croix à Antony, l'Institution Saint- Joseph et l'école Notre-Dame du Rosaire à Asnières-sur-Seine et l'école Saint-Alexandre à Boulogne-Billancourt) : contrats, avenants, correspondance (1960-1965). Aide aux établissements privés et affectation de crédits du fond scolaire : correspondance, notes (1963-1970). 1960 - 1970 1030W38 Fonctionnement du service chargé de l'enseignement privé : organigramme, listes des établissements privés, instructions, notes, courriers en attente (1968-1969). Agrément et affectation de crédits du fond scolaire : demande d'agrément, correspondance, décisions (1967-1973). Correspondance avec le payeur (1969-1976). 1965 - 1973 1232W207 Contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement : instructions préfectorales (1965-1985). Participation aux frais de fonctionnement des établissements privés : extraits du registre des conseils municipaux (1983-1985). 1965 - 1985 1232W205 Instructions préfectorales (1971-1985). Fermeture d'établissements privés (1973-1978). Relations et correspondance avec les établissements privés (1967-1985). 1967 - 1985 1232W210 Comité départemental de conciliation entre l'Etat et les établissements privés, composition et fonctionnement : arrêtés préfectoraux (1968-1972), procès-verbaux de réunions (1972-1983). 1968 - 1983 1232W212 Fermeture d'établissements privés, concerne : Collège Saint Edmond à Meudon, Centre audiométrique à Saint-Cloud, Ecole Maïmonide à Boulogne, Externat médico-pédadogique à Montrouge, Institution Saint Pie X à Saint Cloud, Ecole Notre-Dame de Fatima à Gennevilliers, Ecole primaire de Passy à Rueil-Malmaison. -

Gpso-Plan-Des-Transports-2018.Pdf

PLAN DE RÉSEAU Boulainvilliers Rue de 22 Lamballe - Ankara 87 52 Laboratoire Debat Gare St-Lazare Pont de Bezons Lycée Étoile Nanterre Préfecture RER 160 Molière Rueil-Malmaison - Passy Danielou 37 111 Rueil-Malmaison RER 467 La Défense 175 Asnières Gennevilliers - G.Gabriel Péri Péri Montreuil 52 OpéraR. Hôtel de Ville 72 Étampes / Dourdan / Massy - Palaiseau Créteil PLAN DES TRANSPORTS La Défense RER 360 241 Rueil-Malmaison RER 360 Assomption Bir-Hakeim 1 2 3 Saint-Cloud - Les Coteaux 471 5 6 Rodin Radio France 7 8 Passerelle Bd de la République Quai Marcel Dassault de l’Avre La Fontaine Maison de Champ de Courses Bois de Boulogne Jasmin Radio-France Radio France 4 Radio France 70 82 Suchet JANVIER 2018 La Verboise PC1 Conservatoire t l 32 22 u Dupleix a Léopold II n Rue du 19 Janvier Lycée Zone Navigo 4 Navigo Zone Forêt de la Malmaison 3 Navigo Zone Régnault Rue de Buzenval Radio France . de la Motte-Picquet g v École d’Austerlitz Gare e A. Dumas 241 A R 459 Pont de Grenelle Militaire i Les Cliquets La Seine Stade r n Parc Edmond de Rothschild 22 A. Guibert e Zone Navigo 2 George Sand 42 Rue de la Porte Jaune Les Milons 52 Bd de Grenelle H Lycée Hôpital Alsace Lorraine Zone Navigo 1 La Fontaine Boulevard Voir plan de réseau n°5 : e R. du 18 Juin 1940 Ambroise Paré u Rue la Fontaine Foch - 19 Janvier Parc Théophile Gautier72 R La Motte-Picquet Secteur Ouest de Paris Quatre Vents 360 de Béarn Ambroise Paré Perrichon Grenelle Rond-point A 13 . -

Garches Marnes-La-Coquette Saint-Cloud Sèvres Ville D'avray Vaucresson

92G13 OFFRE DE SOINS EN PSYCHIATRIE GARCHES MARNES-LA-COQUETTE SAINT-CLOUD SÈVRES VILLE D’AVRAY VAUCRESSON Document édité par le service de la communication – Version décembre 2016 Groupe Hospitalier Paul Guiraud – 54, avenue de la République – BP 20065 – 94806 Villejuif cedex – Tél. 01 42 11 70 00 – www.gh-paulguiraud.fr Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) «Psy Sud Paris» LES COMMUNES STRUCTURES EXTRA-HO SPITALIÈRES UNITÉS DU SECTEUR D’HOSPITALISATION • CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (CMP) • CENTRE D’ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE À 92G13 Le CMP assure la coordination des soins TEMPS PARTIEL (CATTP) psychiatriques pour la population du secteur. Le CATTP propose aux patients un soutien Accueil de patients en chambres individuelles • GARCHES Constitué d’une équipe pluridisciplinaire, il propose et des activités thérapeutiques de groupe, ou doubles dans une des trois unités, • MARNES-LA-COQUETTE des consultations médico-psychologiques et destinés à maintenir, ou favoriser, une existence en fonction de leur pathologie et de leur sociales pour toute personne en souffrance autonome. Les activités proposées font appel modalité d’hospitalisation (soins libres ou sous SAINT-CLOUD • psychique et organise son orientation aussi bien à la pratique de gestes usuels qu’à contrainte). SÈVRES éventuelle vers des structures adaptées. des modes d’expression artistiques. • Groupe hospitalier Paul Guiraud • VILLE D’AVRAY 54 avenue de la République - BP 20065 - • CENTRE MONTAIGNE-CLINIQUE DU STRESS 21 rue des croissants - 92380 Garches 94806 Villejuif cedex Tél. : 01 47 01 48 08 • VAUCRESSON FRANÇOISE LE COZ Du lundi au vendredi de 9h à 17h Accueil, orientation, consultations pour personnes en difficulté psychologique. • HÔPITAL DE JOUR “LES CATALPAS” Chef de pôle : Centre spécialisé dans la gestion du stress, Dr Philippe Lascar la relaxation, les thérapies cognitivo- Ce lieu de soins assure une prise en charge comportementales et familiales. -

Hauts-De-Seine

Zone de desserte en fonction du domicile de résidence des élèves - département 92 - Rentrée 2021 Rectorat de l'académie de Versailles - SAIO Document généré le 29/09/2021 - 06:13:14 Ville : voie résidence élève Code Lycée(s) Légende : (X) Lycée(s) principal(aux) de la zone Antony : Abbaye (rue de l') 92ANTON1 [_] DESCARTES (Antony) , [_] JEAN JAURES (Châtenay-Malabry) Antony : Abbé Enjalvin (rue de l') 92ANTON1 [_] DESCARTES (Antony) , [_] JEAN JAURES (Châtenay-Malabry) Antony : Abreuvoir (rue de l') 92ANTON1 [_] DESCARTES (Antony) , [_] JEAN JAURES (Châtenay-Malabry) Antony : Acacias (rue des) 92ANTON1 [_] DESCARTES (Antony) , [_] JEAN JAURES (Châtenay-Malabry) Antony : Adolphe Pajeaud (rue) 92ANTON1 [_] DESCARTES (Antony) , [_] JEAN JAURES (Châtenay-Malabry) Antony : Adour (allée de l') 92ANTON1 [_] DESCARTES (Antony) , [_] JEAN JAURES (Châtenay-Malabry) Antony : Albert Camus (rue) 92ANTON1 [_] DESCARTES (Antony) , [_] JEAN JAURES (Châtenay-Malabry) Antony : Alembert (avenue d') 92ANTON2 [_] DESCARTES (Antony) , [_] JEAN JAURES (Châtenay-Malabry) , [_] LAKANAL (Sceaux) Antony : Alexander Fleming (square) 92ANTON1 [_] DESCARTES (Antony) , [_] JEAN JAURES (Châtenay-Malabry) Antony : Alexandre Dumas (rue) 92ANTON1 [_] DESCARTES (Antony) , [_] JEAN JAURES (Châtenay-Malabry) Antony : Alexandre Ribot (rue) 92ANTON1 [_] DESCARTES (Antony) , [_] JEAN JAURES (Châtenay-Malabry) Antony : Alexis de Tocqueville (rue) 92ANTON1 [_] DESCARTES (Antony) , [_] JEAN JAURES (Châtenay-Malabry) Antony : Alfred de Musset (rue) 92ANTON1 [_] DESCARTES (Antony)