Chartrier De Castries (Xiie-Xxe Siècles)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Annexe CARTOGRAPHIQUE

S S R R R !" R $%&''()(* , R R - ! R - R - ". 0E -F 3R -, R (4- - '. 5 R R , , R 2 MM Le territoire du SAGE de l'Authie 1 Le Fliers L 'Au thie La Grouches ne en ili K L a La G é z a in c o u r to Entités géographiques Occupation du sol is e L'Authie et ses affluents Broussailles Limite du bassin hydrographique de l'Authie Bâti Pas-de-Calais Eau libre Somme Forêt Sable, gravier Zone d'activités 05 10 Km Masses d'eau et réseau hydrographique réseau et d'eau Masses Masse d'eau côtière et de transition CWSF5 transition de et côtière d'eau Masse Masse d'eau de surface continentale 05 continentale surface de d'eau Masse Masse d'eau souterraine 1009 : Craie de la vallée d vallée la de Craie : 1009 souterraine d'eau Masse L'Authie et ses affluents ses et L'Authie Le Fli ers e l'Authie e l Les masses d'eau concernant le territoire territoire le concernant d'eau masses Les ' A u t h i e du SAGE de l'Authie de SAGE du la Gézaincourtoise l a G r o u c h 0 10 l e a s K il ie n n 5 Km e 2 Les 156 communes du territoire du SAGE de l'Authie (arrêté préfectoral du 5 août 1999) et la répartition de la population 14 3 AIRON-NOTRE-DAME CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES AIRON-SAINT-VAAST RANG-DU-FLIERS BERCK BOISJEAN WAILLY-BEAUCAMP VERTON CAMPAGNE-LES-HESDIN BUIRE-LE-SEC GROFFLIERS WABEN LEPINE GOUY-SAINT-ANDRE ROUSSENT CONCHIL-LE-TEMPLE MAINTENAY SAINT-REMY-AU-BOIS NEMPONT-SAINT-FIRMIN TIGNY-NOYELLE SAULCHOY CAPELLE-LES-HESDIN -

100 % Ressourcé N° 1 -2019 PDF 6.18 Mo Télécharger

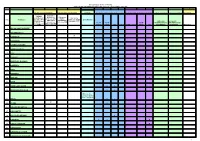

100%RESSOURCĒ MAGAZINE ANNUEL DU SYNDICAT MIXTE ARTOIS VALORISATION 2019 56 En infographie LE CALENDRIER DES COLLECTES 2019 54 Il était une fois… LA FAMILLE (PRESQUE) ZÉRO DÉCHET QUI VIVAIT DANS UNE MAISON RECYCLÉE 24 Solutions BIENTÔT 100% DES DÉCHETS VALORISÉS AVEC LA MISE EN SERVICE DU SÉLECTROM TERRITOIRES SOLUTIONS INITIATIVES Intercommunalités en Le SMAV moteur de Citoyens à la conquête transition écologique l'économie circulaire de la planète verte 17 23 39 • COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CAMPAGNES DE L’ARTOIS : 3 intercommunalités AU SEIN DU SMAV Magnicourt-en-Comté Frévillers Béthonsart Centre de valorisation Chelers Cambligneul énergétique par DENSITÉ DE POPULATION Bailleul-aux- Mingoval Villers- incinération Cornailles Villers- Châtel Camblain-l’Abbé de 0 à 49 hab./km2 Brûlin (Saint-Saulve) de 50 à 99 hab./km2 Tincques Savy- Agnières Farbus Willerval Berlette Frévin- Neuville- 2 Saint-Vaast de 100 à 199 hab./km Berles- Capelle Mont- Thélus 2 Monchel Aubigny-D Capelle- Saint-Éloi de 200 à 399 hab./km en-Artois Fermont Acq D de 400 à 599 hab./km2 Penin Écurie Bailleul-Sire- Tilloy-lès- Haute- D Roclincourt Berthoult 2 Maizières Hermaville Avesnes Marœuil Gavrelle de 600 à 999 hab./km Anzin- Saint- Villers- Izel-lès- Hermaville Laurent- 1 000 hab./km2 et plus Sir-Simon Hameau Agnez-lès- Étrun St-Aubin Ste- Duisans Blangy Magnicourt- Lattre- Habarcq Catherine Fampoux sur-Canche Ambrines Saint- St- Athies Quentin Nicolas Communauté de Communes Givenchy- Duisans D Houvin- -

LE PONTOIS À Landévennec Au XIX Ème Siècle

Maurice PÈNVERNE 10 mars 2008 Une famille LE PONTOIS à Landévennec au XIX ème siècle Amicale des Anciens du Diplôme Universitaire « Langues et cultures de la Bretagne » 1 Table des matières LANDEVENNEC ..................................................................................................................................3 ABBATIALE BENEDICTINE .....................................................................................................................3 DE LA RESERVE AU CIMETIERE DES BATEAUX ........................................................................................3 FORET DOMANIALE ...............................................................................................................................4 LE CHEF -LIEU .......................................................................................................................................4 CIMETIERE COMMUNAL ........................................................................................................................5 POSSESSIONS LE PONTOIS D'APRES LE CADASTRE DE 1831 .................................................................5 ORIGINE DES LE PONTOIS..............................................................................................................6 LE PONTOIS DE LA ROCHE -MAURICE (F INISTERE ) .............................................................................6 LE PONTOIS D'A GON (A GON -COUTAINVILLE DANS LA MANCHE ) .......................................................6 LE PONTOIS DE VILLEDIEU -LES -

Chapter 1. Introduction 1. Jean Tulard, Le My the De Napoleon

Notes Chapter 1. Introduction 1. Jean Tulard, Le My the de Napoleon (Paris: Armand Colin, 1971), pp.47, 51 etc. 2. Addicts may consult Jean Savant, Napoleon (Paris: Veyrier, 1974); Frank Richardson, Napoleon, Bisexual Emperor (London: Kimber, 1972); Arno Karlen, Napoleon's Glands and Other Ventures in Biohistory (Boston: Little Brown, 1984). 3. J.M. Thompson, Napoleon Bonaparte (Oxford: Blackwell, 1988), p.389. 4. J. Tulard, Napoleon: The Myth of the Saviour, trans. T. Waugh (London: Methuen, 1985), p.449. For the poisoning allegations, see Sten Forshufvud and Ben Weider, Assassination at St Helena: The Poisoning of Napoleon Bonaparte (Vancouver: Mitchell Press, 1978), and Frank Richardson, Napoleon's Death: An Inquest (London: Kimber, 1974). 5. G. Ellis, Napoleon's Continental Blockade: The Case ofAlsace (Oxford: Clarendon Press, 1981); Alan Forrest, Conscripts and Deserters: The Army and French Society during the Revolution and Empire (New York: Oxford University Press, 1989); Michael Broers, The Restoration of Order in Napoleonic Piedmont, 1797-1814, unpublished Oxford D .Phil. thesis, 1986. Chapter 2. Bonaparte the Jacobin 1. J. Boswell, An Account of Corsica, the Journal of a Tour in that Island and Memoirs ofPascal Paoli (London, 1768). 2. Peter A. Thrasher, Pasquale Paoli: an Enlightened Hero, 1725-1807 (London: Constable, 1970), e.g. pp.98-9. 3. D. Carrington, "Paoli et sa 'Constitution' (1755-69)", AhRf, 218, October-December, 1974,531. 4. J. Tulard, Napoleon: The Myth of the Saviour (London: Methuen, 1985), p.24. 301 302 NOTES 5. S.F. Scott, The Response of the Rnyal Army to the French Revolution: The Rnle and Development of the Line Army during 1789-93, (Oxford, 1978). -

Les AFR Et ZFU En 2007

ARRONDISSEMENT D'ARRAS ZONAGE ET DELIBERATIONS DANS LES COLLECTIVITES LOCALES Jeunes Entrep AFR 2007/2013 PERMANENT AFR 2007/2008 TRANSITOIRE ZONAGE DELIBERATIONS AU NIVEAU DE L EPCI DELIBERATIONS AU NIVEAU COMMUNAL ZONES FRANCHES ZONES FRANCHES Innovantes Communes Communes éligibles éligibles en Communes partiellement Communes totalité aux aides éligibles Code Communes aux aides AFR éligibles en totalité ZFU-ZRU-ZRR AFR à taux partiellement à taux normal, aux aides AFR 1383 B (TF) 1466 A (TP) normal, non aux aides AFR non limitées aux 1464B- 1464B- 1464B- DELIBERTATIONS (DELIBERATIONS limitées aux PME PME création reprise 1465 1383 A 1464B-création reprise 1465 CONTRAIRES CONTRAIRES 1466 D (TP) 1 ABLAIN SAINT NAZAIRE 2 ABLAINZEVELLE X 3 ACHEVILLE 4 ACHICOURT 5 ACHIET LE GRAND 6 ACHIET LE PETIT 7 ACQ 9 ADINFER 11 AGNEZ LES DUISANS 12 AGNIERES 13 AGNY X X 27 AMBRINES 30 AMPLIER X 36 ANVIN 37 ANZIN SAINT AUBIN X X X 39 ARLEUX EN GOHELLE X X ZRU-(Quartiers : rés. St-Pol, Blancs Monts, Baudimont) 41 ARRAS X X X 42 ATHIES X X 45 AUBIGNY EN ARTOIS 47 AUBROMETZ 50 AUCHY LES HESDIN X 58 AUMERVAL X X X 60 AUXI LE CHATEAU X 61 AVERDOINGT 63 AVESNES LE COMTE 64 AVESNES LES BAPAUME 1 ARRONDISSEMENT D'ARRAS ZONAGE ET DELIBERATIONS DANS LES COLLECTIVITES LOCALES AFR 2007/2013 PERMANENT AFR 2007/2008 TRANSITOIRE ZONAGE DELIBERATIONS AU NIVEAU DE L EPCI DELIBERATIONS AU NIVEAU COMMUNAL ZONES FRANCHES ZONES FRANCHES Innovantes Communes Communes éligibles éligibles en Communes partiellement Communes totalité aux aides éligibles Code Communes aux aides -

Collection G.Grimm Partie Ii : Souvenirs Napoléoniens Partie Iii : Armes Anciennes

COLLECTION G.GRIMM PARTIE II : SOUVENIRS NAPOLÉONIENS PARTIE III : ARMES ANCIENNES Drouot, Paris 2 RESPONSABLE DE LA VENTE Claude Aguttes Commissaire-priseur AVEC LA COLLABORATION DE Philippine de Clermont-Tonnerre +33 1 47 45 93 08 [email protected] ASSISTÉE DE Clothilde Duval EXPERT Alban Degrave 06 62 30 60 98 [email protected] ASSISTÉ DE Ghizlaine Jahidi COLLECTION G.GRIMM PARTIE II : SOUVENIRS NAPOLÉONIENS PARTIE III : ARMES ANCIENNES Première session : lots 1 à 195 Mardi 28 mai 2019 à 14h30 Drouot - salle 6, Paris Deuxième session : Lots 196 à 368 Mercredi 29 mai 2018 à 14h30 Drouot - salle 6, Paris Expositions publiques Drouot-Richelieu - 9 rue Drouot - 75009 Paris Samedi 25 mai, de 11h à 18h Lundi 27 mai, de 11h à 18h Mardi 28 mai, de 11h à 12h Mercredi 29 mai, de 11h à 12h Commissaire-priseur Claude Aguttes, Sophie Perrine AGUTTES NEUILLY Résultats visibles sur aguttes.com 164 bis, avenue Charles de Gaulle Enchérissez en live sur drouotonline.com 92200 Neuilly-sur-Seine + 33 1 47 45 55 55 AGUTTES LYON-BROTTEAUX 13 bis, place Jules Ferry Important : Les conditions de vente sont visibles en fin de catalogue 69006 Lyon Nous attirons votre attention sur les lots suivis de +, °, *, #, ~ pour lesquels + 33 4 37 24 24 24 s’appliquent des conditions particulières décrites en fin de catalogue. Les lots ne provenant pas de la collection G. GRIMM sont suivis de ◊. Compte tenu de la nature des objets et de leur ancienneté des restaurations d’usages COMMISSAIRE-PRISEUR peuvent avoir été entreprises anciennement. Seules les restaurations importantes seront signalées au catalogue, sur les descriptifs en ligne et le procès verbal. -

Reconnaissance and the Politics of Memory in Demands to Repatriate Napoleon's Remains in 1821

Reconnaissance and the Politics of Memory in Demands to Repatriate Napoleon's Remains in 1821 Natasha S. Naujoks University of North Carolina at Chapel Hill Amid the spate of odes, apologetics, and panegyrics occasioned by Napoleon's death in May 1821, a vigorous argument ensued among the writers of pamphlets and other ephemera concerning the fate of his mortal remains. Penned by largely unknown or anonymous authors and ranging in form from classical elegies to heroic poems to political essays, these texts flooded the increasingly popular market for literary novelties in Restoration France.1 Often overshadowed by literary lights of greater reputation (and admittedly of greater talent) like Alessandro Manzoni, Victor Hugo, and Alphonse de Lamartine, they nonetheless merit the historian's attention because they reveal just what was at stake in the contest over remembering the Napoleonic past.2 These authors predicated their demands for the repatriation of Napoleon's body on the idea of reconnaissance, suggesting recognition of and gratitude for services rendered to France. Almost unanimously, they concluded that the Vendôme Column, that triumphant monument constructed out of melted- 1 On the emergence of the nouveauté market and cabinets de lecture in the first half of the nineteenth century, see James Smith Allen, Popular French Romanticism: Authors, Readers, and Books in the 19th Century (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1981) and Françoise Parent-Lardeur, Lire à Paris au temps du Balzac: Les cabinets de lecture à Paris, 1815–1830 (Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1981). 2 In fact, the more famous creators of the Napoleonic myth were all greatly indebted to these lesser known "oeuvres de circonstance." Georges Lote, "La mort de Napoléon et l'opinion bonapartiste en 1821," Revue des études napoléoniennes (July–December 1930): 58. -

Artois La Clé Des Champs

Adinfer 13 Monchy 0 10 7 Pommier 36 au bois Douchy Ayette les Ayette St Amand Bienvillers au Bois Hannescamps Ablainzevelle 315 Foncquevillers Souastre 3 Bucquoy Gommecourt 4 13 Coigneux Rayencourt 18 24 2 Hébuterne 6 Sailly Artois La clé des champs Evasion dans la plaine du sud Artois où se succèdent de vastes espaces cultivés et de petits villages blottis autour de leur église. Départ Distance Temps moyen rue du Faubourg 39 kms 3h30 62111 Monchy-au-Bois 200 m Curiosités 100 m Coigneux : les sources de l’Authie 0 m 0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 39 km Adinfer 13 Monchy 0 10 7 Pommier 36 au bois Douchy Ayette les Ayette St Amand Bienvillers au Bois Hannescamps Ablainzevelle 315 Foncquevillers Souastre 3 Bucquoy Gommecourt 4 13 Coigneux Rayencourt 18 24 2 Sailly Hébuterne Office de tourisme > Pas-en-Artois : 03.21.60.15.02 - Arras : 03.21.51.26.95 Noyelette 2 Montenescourt 23 Lattre St Quentin Wanquetin Warlus 16 Hauteville Berneville 28 Fosseux Simencourt Gouy 6 Beaumetz en Artois 11 les loges Monchiet 21 Basseux 1 5 D Bailleulval 0 Bailleulmont Artois 7 Le dessus des loges A la découverte d’une région marquée par l’exploitation de la craie, extraite “des loges” (carrières souterraines) pour la construction et de carrières ouvertes pour l’agriculture. Départ Distance Temps moyen parking de la poste 32 kms 3h00 62123 Beaumetz les Loges Curiosités 200 m Prenez le temps de découvrir les chapelles et églises qui jalonnent ce parcours, les chateaux de 100 m Fosseux, Hauteville, Gouy en Artois et Beaumetz 0 m les Loges 0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 32 km Noyelette 2 Montenescourt 23 Lattre St Quentin Wanquetin Warlus 16 Hauteville Berneville 28 Fosseux Simencourt Gouy 6 Beaumetz en Artois 11 les loges Monchiet 21 Basseux 1 5 D Bailleulval 0 Bailleulmont Office de tourisme > Arras : 03.21.51.26.95 200 m 100 m 0 m 0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 32 km 8 Artois Entre Scarpe et Sensée Les 2 cours100 md’eau, qui ont sculpté cette partie du Pas-de-Calais, encadrent une plaine typique de l’Artois. -

Les LOURDEL De Foncquevillers

Les LOURDEL de Foncquevillers Gilles LOURDEL Isabeau BOYAVAL 1) Gilles LOURDEL, ° Ca 1620 à Foncquevillers, cité Bourgeois en 1645, épousa Ca 1650 à Foncquevillers : Isabeau BOYAVAL ; elle décéda à Foncquevillers le 29/3/1688 ; il décéda également à Foncquevillers avant le 29/3/1688 ; dont postérité : 1.1) Charles, ° Ca 1647, épousa Marie Elizabeth DILLYES ou DILLY qui suit 1.2) Antoine, ° Ca 1653, épousa Jeanne BOULOIGNE qui suit page 2 1.3) Jean, ° Ca 1655, épousa successivement : 1 er X : Anne CANDELIER 2 ième XX : Catherine ANCHIN qui suit page 5 1.4) Nicolas, ° Ca 1657, épousa N….. qui suit page 1.5) N……., épousa Nicolas MATON 1.6) N……., épousa N…. DEMASURE Charles LOURDEL Marie Elizabeth DILLYES (DILLY) 1.1) Charles LOURDEL, ° Ca 1647 à Foncquevillers, Marchand & laboureur, épousa par Cm passé à Arras(A.D.PdC : côte : 2J9/292R) du 25/5/1675 :Marie Elizabeth DILLYES, ° Ca 1656, fille de Simon DILLYES, Maître Maréchal à Rivière, & de Marie Jeanne VOIEZ (VOYEZ) ; Charles LOURDEL, cité fils & héritier de Isabeau BOYAVAL en 1692 à Foncquevillers, (A.D.PdC côte : B 837) ; elle décéda à Foncquevillers le 31/10/1726 ; il y décéda le 10/8/1705 ; dont postérité : 1.1.1) Marie Jeanne, ° 25/2/1679 Foncquevillers, y décéda le 4/7/1685 ; 1.1.2) François Robert, ° 30/8/1681 à Foncquevillers, y décéda le 14/9/1686 ; SP 1.1.3) Simon, ° 29/3/1684 à Foncquevillers, Prêtre, y décéda le 29/10/1711 ; 1.1.4) Guillaume, ° 1/2/1689, épousa Marie Guislaine GRENIER qui suit 1.1.5) François, ° 10/2/1692 à Foncquevillers, cité le 31/10/1713 ; 1.1.6) Marie Anne, ° 1695 à Foncquevillers, vivante à Bapaume en 1713, épousa par Cm passé à Arras(A.D.PdC : côte 2J10/427V) du 31/10/1713 : Louis de BEAUMONT, Maître Tisserand, demt à Bapaume, fils de N…. -

Cabinet Du Ministre De La Justice, Administration Centrale, Service Du Sceau, Mélanges (Troisième République)

Cabinet du ministre de la Justice, administration centrale, service du sceau, mélanges (Troisième République). Volume 1 (XIXe siècle) Inventaire sommaire (BB/30/1-BB/30/397) Établi par L. Lecestre, A. Tuetey et P. Caron (1904), revu et indexé par Thomas Lebée, chargé d'études documentaires (2019) 2e édition électronique Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2019 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_002350 Cet instrument de recherche a été encodé dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description). Il a été révisé en 2018-2019 par Thomas Lebée, chargé d'études documentaires au département de la Justice et de l'Intérieur (reprise des erreurs de lecture lors de la dématérialisation, correction de la structure et indexation). Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales. 2 Mentions de révision : • 2019: Reprise des erreurs de lecture lors de la dématérialisation, correction de la structure et indexation. • 2017: Publication de la version dématérialisée et encodée. • 1904: Publication initiale de l'inventaire. 3 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence BB/30/1-BB/30/397 Niveau de description fonds Intitulé Cabinet du ministre de la Justice, administration centrale, service du Sceau Date(s) extrême(s) XIXe siècle Nom du producteur • France. Gouvernement provisoire (1848) Localisation physique Pierrefitte DESCRIPTION Présentation du contenu La note préliminaire mise par M. Caron en tête de l'inventaire sommaire fait par lui dès 1907 de la présente série BB/30 a précisé les conditions dans lesquelles furent versées aux Archives nationales, en 1904 et en 1905, les documents qui la composent. -

Le Centre Des Monuments Nationaux Et Timescope Proposent Aux

Communiqué de presse, le 26 juillet 2019 Le Centre des monuments nationaux et Timescope proposent aux visiteurs de l’Arc de Triomphe de revivre deux épisodes marquants de l’histoire du monument : le retour des cendres de Napoléon et la victoire de la France à la Coupe de Monde de Football en 2018. Retour des cendres de Napoléon ©Timescope Contacts presse : Marie Roy : 01 44 61 21 86 [email protected] Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr Timescope : Adrien Sadaka : 06 80 12 89 26 [email protected] Communiqué de presse Depuis la terrasse de l’Arc de Triomphe, les visiteurs peuvent désormais vivre une expérience de réalité virtuelle exceptionnelle. Une plongée au cœur de l’histoire du monument, rendue possible grâce aux bornes Timescope. Les deux films immersifs replacent l’Arc de Triomphe au cœur de l’Histoire de France et de Paris. Le premier film est une reconstitution historique en 3D du retour des cendres de Napoléon, le 15 décembre 1840. Un hommage national lui avait été rendu et des milliers de français avaient accompagné le convoi funèbre à son passage sous l’Arc de Triomphe. Grâce à un travail de pré-production rigoureux, sur la base d’archives historiques (documents iconographiques, gravures, plans d’époque…) réalisé par les équipes de Timescope, le film plonge le visiteur, en réalité virtuelle, au cœur de la foule présente le jour de l’évènement. Des centaines de personnages ont été modélisés en costume d’époque et animés de façon réaliste. Le célèbre Char funèbre paré d’or a lui aussi été reconstitué, les visiteurs auront ainsi l’opportunité incroyable de le voir passer sous le monument. -

Funerary Arts and Tomb Cult, Living with the Dead in France, 1750–1870 by Susanne Glover Lindsay

Caterina Y. Pierre book review of Funerary Arts and Tomb Cult, Living with the Dead in France, 1750–1870 by Susanne Glover Lindsay Nineteenth-Century Art Worldwide 13, no. 1 (Spring 2014) Citation: Caterina Y. Pierre, book review of “Funerary Arts and Tomb Cult, Living with the Dead in France, 1750–1870 by Susanne Glover Lindsay,” Nineteenth-Century Art Worldwide 13, no. 1 (Spring 2014), http://www.19thc-artworldwide.org/spring14/pierre-reviews- funerary-arts-and-tomb-cult-by-susanne-glover-lindsay. Published by: Association of Historians of Nineteenth-Century Art. Notes: This PDF is provided for reference purposes only and may not contain all the functionality or features of the original, online publication. Pierre: Funerary Arts and Tomb Cult, Living with the Dead in France, 1750–1870 Nineteenth-Century Art Worldwide 13, no. 1 (Spring 2014) Susanne Glover Lindsay, Funerary Arts and Tomb Cult, Living with the Dead in France, 1750–1870. Farnham/Burlington, Vermont: Ashgate, 2012. 276 pp.; 44 b&w illustrations; bibliography; index. $104.95 (North America) ISBN 978-1-4094-2261-7 Burial sites and cemeteries have long been places where intellectual, political and spiritual inspirations bloom or fester. Who amongst us has not sought such inspiration through a pilgrimage to the graves of our beloved relatives, but also to those of our most cherished heroes, people we never knew in life, but who have inspired us in some way? Nowhere is the celebrity tomb more glorious and glorified than in France. Susanne Glover Lindsay’s book, Funerary Arts and Tomb Cult, Living with the Dead in France, 1750–1870, explores the evolution of French society’s cultural connections with the famous dead, and gives specific focus to funerary processions, civic internments, and the use of the sculptural form of the recumbent effigy for the tombs of national heroes and political figures.