Der Briefwechsel Der Wiener Schule

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Record Group 6

Special Collections in Performing Arts MUSIC LIBRARY ASSOCIATION ARCHIVES Michelle Smith Performing Arts Library Record Group VI. Notes University of Maryland, College Park, MD Finding Aid by Melissa E. Wertheimer, MLA Archivist, 2018 MUSIC LIBRARY ASSOCIATION ARCHIVES: COLLECTION SUMMARY INFORMATION Finding Aid created with Describing Archives: A Content Standard, 2nd Edition Repository Special Collections in Performing Arts, Michelle Smith Performing Arts Library, Clarice Smith Performing Arts Center, University of Maryland, College Park, MD 20742 Creator Music Library Association Title Music Library Association Archives Date 1931 – 2017 [ongoing] Extent Approximately 300 linear feet of paper records; 5GB of digital materials; sound recordings Languages English with additional documents in French, German, Italian, Portuguese, Russian, and Spanish. Preferred Citation Music Library Association Archives, Special Collections in Performing Arts, University of Maryland, College Park, MD COLLECTION SCOPE & CONTENTS The Music Library Association Archives contains the official records of the Music Library Association (MLA) that document the history, activities, and publications of the organization since its founding in 1931. MLA is the professional association for music libraries and librarianship in the United States with the mission to provide a professional forum for librarians, archivists, and others who support and preserve musical heritage. Formats in the records include manuscripts, financial ledgers, printed publications, sound recordings, oral histories, photographs, scrapbooks, microfilm, realia, born-digital files, musical scores, and artwork. The collection also contains records of select current and former regional chapters, including the Atlantic, Greater New York, Mountain-Plains, and New England Chapters. Records of the California, Midwest, New York State-Ontario, Pacific Northwest, Southeast, and Texas Chapters are housed in repositories within their geographic areas. -

Eugene Ormandy Commercial Sound Recordings Ms

Eugene Ormandy commercial sound recordings Ms. Coll. 410 Last updated on October 31, 2018. University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts 2018 October 31 Eugene Ormandy commercial sound recordings Table of Contents Summary Information....................................................................................................................................3 Biography/History..........................................................................................................................................4 Scope and Contents....................................................................................................................................... 4 Administrative Information........................................................................................................................... 5 Related Materials........................................................................................................................................... 5 Controlled Access Headings..........................................................................................................................6 Collection Inventory...................................................................................................................................... 7 - Page 2 - Eugene Ormandy commercial sound recordings Summary Information Repository University of Pennsylvania: Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts Creator Ormandy, Eugene, 1899-1985 -

Tommy Irvine Jazz Collection SPC.2018.038

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8g166g7 No online items Inventory of the Tommy Irvine Jazz Collection SPC.2018.038 Jade Delao California State University Dominguez Hills Archives and Special Collections 2018-12-05 University Library South -5039 (Fifth Floor) 1000 E. Victoria St. Carson, CA 90747 [email protected] URL: https://www.csudh.edu/libarchives/ Inventory of the Tommy Irvine SPC.2018.038 1 Jazz Collection SPC.2018.038 Language of Material: English Contributing Institution: California State University Dominguez Hills Archives and Special Collections Title: Tommy Irvine Jazz Collection creator: Cole, Nat King, 1919-1965 creator: Holiday, Billie, 1915-1959 creator: Eckstine, Billy creator: Garner, Erroll creator: Shearing, George creator: Vaughan, Sarah, 1924-1990 Identifier/Call Number: SPC.2018.038 Physical Description: 24 boxes Date (inclusive): 1908-1981, undated Date (bulk): 1940-1953 Language of Material: Collection material is in English. Abstract: This collection contains approximately 444 records held in 76 album sets with performances from musicians, many of which fall under the musical genre of jazz. Most of the records are 10" Shellac, 78 RPMs. Notable musicians featured in this collection include: George Shearing, Billy Eckstine, Nat King Cole, Erroll Garner, Billie Holiday, Sarah Vaughan, and others. Physical Description: Shellac, 10'', 78 RPM Conditions Governing Access There are no access restrictions on this collection. Conditions Governing Use All requests for permission to publish or quote from manuscripts must be submitted in writing to the Director of Archives and Special Collections. Permission for publication is given on behalf of Special Collections as the owner of the physical materials and not intended to include or imply permission of the copyright holder, which must also be obtained. -

Saxophone Journal As I Write This Column the Preseason College

s I write this column the preseason college football poll is (bass), Nick Stabluas (drums) and George Syran (piano). If Aout. For some reason Nebraska is not in the top ten and for no other reason you should by this CD recording for the this must be an oversight. Anyhow, this seemed like the perfect tracks Black Cherry Fritters and Cream De Funk. These two backdrop for discussing my favorite saxophone combination, tunes burn with a freshness that is more meaningful today the duo. than when they were first recorded. I highly recommend this I love jazz saxophone recordings, but something extra special recording for young alto players who need direction in regards seems to happen when you pair two talented musicians and put to sound. them in the moment. Somehow the constraints of the recording process (choosing songs, marketing, packaging concerns, etc.) go 9 by the wayside and the true natural of creativity and perhaps, Conversation With Warne (Criss Cross Jazz) competition come to the fore. Many younger people are not aware of this duo, let alone Born in the backroom jam sessions on the 930s and 40s the Warne Marsh. If they have heard this pair it is usually in the saxophone duo was often presented in the form of a saxophone form of their Warner Brothers album titled Apogee, which as battle. Legend has it that the great Coleman Hawkins used to produced by the Steely Dan pair of Donald Fagen and Walter travel from town to town asserting his superiority in the jam Becker. As good as that album (LP) was, I feel this re-released sessions that he used to frequent. -

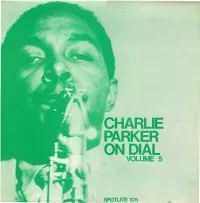

Charlie Parker on Dial Volume 5

ON KLACT-OVEESEDS-TENE VOlis one of Charlie Parker's most Bird turns these famous jazzmen around with his so TheCHARLIE reissue of Charlie Parker's historicalPARKER recording sessions for Dial Records continues on Spotlite Volume 5 with the fascinating and original compositions. The stirring, march-like reconstructionAH. complete chronological sequence of the November 4, 1947 introduction is a Parker creation, although some reviewers date at WOR Studios, Thirty-Ninth Street and Broadway, accused Bird of plagiarism when the record first appeared, The r.construction of the final Parker date for Dial Records New York City. This session took place early Tuesday because the same figure had been used as the theme on THE at WOR, Wednesday, December 17, 1947 will appear on evening and was supervised by Ross Russell, president and CHASE by Dexter Gordon and Wardell Gray, recorded for Spotlite 106. director of artists and repertoire for Dial Records. The Dial in Hollywood, June 12, 1947. Actually the tenor recording engineer, as with all Dial sessions in New York, was saxophonists had picked Bird's brains at a jam session on Doug Hawkins, who combined a license as an acoustical Central Avenue in Los Angeles earlier that year and, engineer with a music degree from Juilliard School of Music. remembering the strange and effective figure, and being stuck PERSONNEL for a theme for their saxophone duel, had fallen back on The personnel of the Charlie Parker Quintet—Parker, Miles Charlie s material. It was Charlie's all along and may have Davis, Duke Jordan, Tommy Potter and Max Roach—was the been first played by him much earlier than 1947. -

Three Case Studies in Twentieth-Century Performance Practice Tina Huettenrauch Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected]

Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2012 Three case studies in twentieth-century performance practice Tina Huettenrauch Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the Music Commons Recommended Citation Huettenrauch, Tina, "Three case studies in twentieth-century performance practice" (2012). LSU Doctoral Dissertations. 547. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/547 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. THREE CASE STUDIES IN TWENTIETH-CENTURY PERFORMANCE PRACTICE A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The School of Music by Tina Huettenrauch B.A., Millsaps College, 2005 M.M., Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, 2008 August 2012 ACKNOWLEDGEMENTS First and foremost I wish to express my deepest gratitude to my dissertation advisor, Jan Herlinger, for his tireless commitment to this project, unceasing encouragement, precise and careful editing of my writing, and many insightful suggestions and comments. His dedication to his students and the field of musicology has always been a tremendous inspiration and I am truly grateful to have had him to guide me on this journey. I wish to thank my committee, Brett Boutwell, Andreas Giger, Alison McFarland, Robert Peck, and John Pizer for their continuous support, meticulous reading of the chapter drafts, and ready willingness to help. -

LAJI/Bebop Brochure Final

Presents GROOVIN’ HIGH A Celebration of the BeBop Era MAY 24 - 27, 2001 Box 8038 The Crowne Plaza O. P. THE LOS ANGELES JAZZ INSTITUTETHE LOS ANGELES JAZZ Long Beach, CA 90808-0038 Redondo Beach & Marina Hotel GROOVIN’ HIGH The Los Angeles Jazz Institute is pleased to announce CONVENTION FACTS Groovin’ High-An All-Star Celebration of the Bebop Era taking place May 24-27, 2001 at The Crowne Plaza Hotel DATES in Redondo Beach, California. May 24-27, 2001 Groovin’ High promises to be one of the most outstanding jazz gatherings to ever take place in southern California. We are fortunate in being able to bring together most of the living giants PLACE of the bop era. The primary period that we are focusing on is The Crowne Plaza 1945-1950. This was one of the most important periods in the Redondo Beach & history of jazz due to the brilliant musical revolutions that exploded Marina Hotel during those five years. A number of concerts have been designed 300 North Harbor Drive featuring musicians who were part of the bebop revolution as well Redondo Beach, California as several repertory concerts performing important music from the 90277 era. There will also be film showings and panel discussions where the story of modern jazz will be told by the artists who created it. The special convention rate Full Registration is $300 if you order by April 15. is $134 per night. After that date, the full registration price will be $350. Hotel stay not included Full registrants will have reserved seating for all concerts. -

Networks, Creativity and All That Jazz

Networks, creativity and all that jazz David Grandadam∗ December 15th 2007 Abstract Jazz { probably more than any other musical genres { is directly associated to innovation and creativity throughout the diversity of styles it represents and the many changes it has been subjected to. The evolution of jazz must not be viewed, however, as the result of a series of radical departures from previous existing idioms, but, on the contrary, lies in the continuous reorganization and rearrangement of mu- tually shared conventions which dominate at a specific time in a specific place. Jazz music, in this sense, symbolizes the past heritage of key innovators as much as the new sounds that characterize its future. The leading artists who gradually developed the jazz language did not emerge as isolated geniuses. Each style should therefore be considered as the collective achievement of a dense network of collaboration, in which each individual embodies the bits of influences he has received from others. Bebop, for example, would have never been so widely acclaimed if Charlie Parker had not benefited from the support of artists such as Dizzy Gillespie, Max Roach or Thelonious Monk, who have all contibuted to shape the evolutionary trajectories of jazz. The labels for which these artists have recorded also play an important role in this success story. By allowing the commercialization and diffusion of their music, labels, such as Dial Records for example in the case of bebop, have in fact helped institutionalize jazz styles on a much wider basis, and therefore should be considered as intermediate organizations linking creativity and the market for creative goods, in a world where artistic values outweigh economic incentives. -

8. BIRD's EYES Vol. 26-156

BIRD'S EYES Vol. 26-156 series C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIRD'S EYES PHILOLOGY VOL. 26 (W 857) varia Early 1937, Kansas City : 01 Honeysuckle Rose into Body and Soul (long version) 5'25 Note : edit ! February 15, 1943 , Chicago, Savoy Hotel, Room 305 Fragments (Bob Redcross : Bird on tenor) the unofficial Redcross fragments 02 Indiana (2 fragments) 4'17 03 Indiana 1'40 04 Oh! Lady Be Good 2'00 January 18 / 24, 1954, Boston, Hi-Hat Club 05 (end of) My Little Suede Shoes 1'26 06 into 52nd Street Theme 0'29 closing SST 0'39 Spring 1947, West Coast 07 How High The Moon 1'22 Place Unknown, 31.12.1950 08 This Time The Dream's On Me 2'30 February , 1943 , Chicago, Savoy Hotel, Room 305 the official, complete, Redcross Jam Session 09 Sweet Georgia Brown #1 (partial) 3'33 10 Sweet Georgia Brown #1 (partial) 3'58 11 Three Guesses (On " I Got Rhythm " 1) 4’38 12 Boogie Woogie 3'14 13 Yardin' With Yard : Shoe Shine Swing) 3'58 14 Body And Soul 3 (2 fragments) 1’35 16 Embraceable You 2’36 17 China Boy 2’34 18 Avalon 2’42 19 Indiana 1’48 20 Oh Lady Be Good (fragment) 0'38 21 Sweet Georgia Brown #2 3’20 22 Lover, Come Back To Me (03.02.1946) 3’31 Note : Body And Soul 3 begins on track 14 and goes on on track 15. Track 20 identical in Stash & Masters of Jazz Bird's Grafton (the plastic white one) at Christie's Auction on September 7, 1994 (Beaten at 1000.000 $) played by Pete King (as, mc), Steve Melling (pn), Alec Dankworth (b) & Steve Keoph (d) 23 Parker's Mood 0'44 into Confirmation 6'08 Lover Man 6'24 Wee 3'30 closing 0'20 total time : 16'22 total time : 73'04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BIRD'S EYES VOL. -

Jazz EP8 Script

1 JAZZ Episode Eight Risk [1945-1956] FINAL DRAFT A Film by Ken Burns Written by Geoffrey C. Ward Episode Eight 10/19/11 2 A Florentine Films Production [MX: Dizzy Gillespie and Charlie Parker “Salt Peanuts” 1945] JON HENDRICKS (Singer): I was on a troop ship coming home from Bremerhaven Germany to New York harbor in 1946 and I suddenly heard this song over the ship’s radio.... And it was frenetic and exciting and fast and furious and brilliant and I almost bumped my head jumping off my bunk.... So I ran up to the control room and said to the guy, “What was that?” He said, “What?”... I said, “That last song you just played, the one you just played.” He said, “I don’t know.” I said, “Where is it?” He said, “It’s down there on the floor.” I looked down there on the floor, the floor’s covered in records. I said, “Come on. What color was the label?” He said, “It’s a red label.” So I begin to sort out and I would come across red labels and I would ask him, “Was it this one?” And he said, “No.” Finally I found it, it was a Music Craft label and it was called “Salt Peanuts.” And it was Charlie Parker and Dizzy Gillespie. And I gave him thirty dollars and I said, “Play this for the next hour.” JAZZ [MX: Charlie Parker “Dexterity”] NARRATOR: After the second World War, America achieved a level of growth and prosperity unimaginable just a few years earlier. -

Ghosts in the Machine the Making of European Serialism, 1945–1955

Ghosts in the Machine The Making of European Serialism, 1945–1955 Max Owen Erwin Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Leeds School of Music December 2019 2 The candidate confirms that the work submitted is his own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. 3 Acknowledgments It is typical in a work of this length and involvement that numerous individuals make extremely significant contributions which nevertheless fail to pass the threshold required for legal authorship. In deference to a recurring theme in this work, I would like to proceed by acknowledging these individuals systematically. First of all, there are those whose professional obligations necessitated at least degree of oversight on this project – these would include Martin Iddon and Scott McLaughlin, my supervisors, and Matthew Pritchard and Mic Spencer, the examiners for my transfer. All of those involved went above and beyond, and their plentiful feedback helped to make this study what it is. Next, there are those scholars who lent their expertise to various facets of this project, including Gianmario Borio, Seth Brodsky, Georgina Born, Pascal Decroupet, Lois Fitch, Christopher Fox, Björn Heile, Ian Pace, Lauren Redhead, Herman Sabbe, and Derek Scott. I should especially single out Mark Delaere and Laurent Feneyrou, who provided me with copies of their scholarship which was either unpublished or difficult to find. -

Arnold Schoenberg in Los Angeles Author(S): Dorothy Lamb Crawford Source: the Musical Quarterly, Vol

Arnold Schoenberg in Los Angeles Author(s): Dorothy Lamb Crawford Source: The Musical Quarterly, Vol. 86, No. 1 (Spring, 2002), pp. 6-48 Published by: Oxford University Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3601001 . Accessed: 21/06/2013 09:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Oxford University Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Musical Quarterly. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.50.140.116 on Fri, 21 Jun 2013 09:59:33 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions American Musics Arnold Schoenberg in Los Angeles DorothyLamb Crawford I only teach the whole of the art ... As a composerI must believe in inspirationrather than in mechanics. -Arnold Schoenberg ArnoldSchoenberg had just turned sixty when he madethe suddende- cisionin mid-September1934 to leavethe EastCoast for California. He hadheld the mostprestigious post in his fieldin Germany,but he wrote his friendsthat in LosAngeles he faced"a completely blank page, so far as my musicis concerned."1The previousOctober he hadbeen abruptly notifiedby