Ready-Made-Mode Über Vetements

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Praising Vetements: the Celebrity Digital Surface and the Making of a Leading Fashion Brand

Essays — Peer Reviewed ZoneModa Journal. Vol. 7 (2017) https://doi.org/10.6092/issn.2611-0563/7603 ISSN 2611-0563 (Ap)Praising Vetements: the Celebrity Digital Surface and the Making of a Leading Fashion Brand David Sanchez-Aguilera Published: December 29, 2017 Abstract In this paper, I situate the meteoric rise of the Parisian fashion collective Vetements within the paratex- tual circulation of celebrity images that have accompanied the press, media, and publicity coverage for this brand. I argue that “selling out” is a pithy turn-of-phrase that is useful for understanding Vetements’ aesethetic and business sensibilities. As the literalness of the translation of Vetements into “clothes” makes clear, Vetements strips the wide-eyed lure of luxury fashion—one that evokes both the extrava- gancy of the runway or red carpet and the expert craftsmanship of couture—and replaces it with a form of what I am calling spectacular mundanity, offering products that are simultaneously more and less real than your mother’s weathered, vintage Champion hoodie. The brand’s exchange value, I argue, is made extravagant not through any notion of intrinsic worth, as is the case with couture and the logics of congealed labor and expert craft held therein, but rather through the symbolic surplus value generated through the brand’s proximity to celebrity culture and its discursively constructed status as an “it brand”. Keywords: Commodity Fetishism; Reality Television; Instagram; Demna Gvasalia; Meme David Sanchez-Aguilera: UC San Diego (United States) Corresponding Author: [email protected] He is a 4th year Ph.D. student at UC San Diego in the Department of Ethnic Studies. -

Bridging the Two Cultures: Georgian Contemporary Artists Exhibited In

SILK IN GEORGIAN CULTURE AND RELIGION: PAST AND PRESENT Dr. Prof. Irina Bakhtadze INTRODUCTION Silk is a Philosophy Today, silk producers and designers have found new application of silk fiber. Silk is a philosophy: it is everywhere and yet invisible; Silk is a bridge between civilizations (Ancient Silk Rout), between the epochs - past and present; Silk has been a part of many religions - Christian, Muslim, Buddhism, appearing in religious attire, embroidery and different religious items; it has become a material and immaterial commodity throughout centuries; Silk is transparent and light, and still very firm; Its softness, elegance and grace have inspired poets and artists, and is loved by rich and poor alike. Silk could become our vision of peaceful world which is not cruel, vulgar and coarse; Silk is our wish to see the future relations between the nations as soft and transparent, as firm and clear as silk itself; Silk is a network made of delicate thin silk thread which unites world nations, many of which are presented here at the conference; Silk is like a Sphinx which is being revived all the time; it finds new life forms and is virtually immortal! It continues to find new applications in industry, art, fashion. Historical roots: Sericulture in Orthodox, Islamic and other religions have always been a part of common historical memory. Historical roots of silk production in Georgia, wide application of silk fiber and silk thread in different branches of industry, culture, religion, art and lifestyle, historical annals reflecting sericulture and silk application – all evidence about the significance of sericulture and silk production in Georgia Ancient trade route from west to East -“Silk Road” passed through Georgia which played an important role in popularization of silk production and silk trade. -

Design to Algorithmic-Design, Design Used to Dictate

Back in 2003, Berlin was described by its former mayor Klaus Wowereit as “arm, aber sexy” (poor, but sexy) – despite being one of the fastest- rising property markets in the world, with as much as 35 percent overvaluation. Berlin still boasts many creatives, with more affordable studio and living spaces than New York or 01/08 London, albeit fewer job opportunities.1 To understand why most freelance creatives struggle with depression and face the stigmas associated with mental illness in Berlin, one could look at some commonly used words that exist only in the German language: Unverbindlich, non committed; Phlegmatisch, skipping everything to the point of not doing anything; Ahmet ğüt Verrafft, people who are confused about life; and something right-wing extremists like to use: Links-Grün-versifft, left-green-dirty. From Self- ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊYes, Berlin is still proudly a stronghold of the left, green, and dirty; and its queer club Design to scene also actively fights to protect the city’s politically engaged culture so that Berlin doesn’t Algorithmic- become just another global center for entertainment.2 In spite of all this, it’s not at all a coincidence that Germany was represented at Design the 2017 Venice Biennale by an artist who wore a Balenciaga hat while receiving the Golden Lion award for best pavilion.3 This was perhaps a double confirmation of the institutionalization of streetwear garments as high fashion, developing hand in hand with the adoption of “attitude” as high art. This is a far cry from the days when, for example, legendary fashion designer and activist Katharine Hamnett met with Prime Minister Margaret Thatcher in 1984 and wore a T-shirt that read “58% DON’T WANT PERSHING,” protesting the installation of US missiles on t British soil. -

Ruling GD Supports Salome Zurabishvili in Presidential Elections

Issue no: 1082/146 • SEPTEMBER 11 - 13, 2018 • PUBLISHED TWICE WEEKLY PRICE: GEL 2.50 In this week’s issue... FOCUS City Hall, Tbilisi Transport ON GEORGIAN FASHION Company Meet with We take a look at the latest global designer successes from Stadler Georgia PAGE 3 NEWS PAGE 1 ADC & USAID Zrda Invest in Regional Economic Development of Anaklia/ Zugdidi & Surroundings BUSINESS PAGE 6 Vetements. Design by Demna Gvasalia Welcome to Georgia! Extends Registration to Ruling GD Supports Salome 2018 Tourism Awards BUSINESS PAGE 8 Zurabishvili in Presidential Elections Georgia Listed among BY THEA MORRISON Top 5 Fastest Growing uling party Georgian Dream (GD), Tourist Destinations which decided not to have their BUSINESS PAGE 8 own candidate for the presidential elections scheduled for October 28, will back independent candidate EMUI 9.0 Promises SalomeR Zurabishvili. The decision of the party was announced by the Parliament Speaker Irakli Kobakhidze on Unrivaled Experience of September 9 after the political council meeting. Kobakhidze said the Georgian Dream was HUAWEI Mate 20 series sticking to its decision not to nominate its own candidate for the elections. BUSINESS PAGE 10 “Georgia is a Parliamentary Republic, where power is concentrated between the parliament and the government, where the President enjoys Prepared for Georgia Today Business by only representative functions; and in this sys- Markets As of 07-Sep-2018 tem, the President has to be above partisan STOCKS Price w/w m/m BONDS Price w/w m/m politics, has to be unbiased and should not rep- Bank of Georgia (BGEO LN) GBP 17.03 +3,0% -5,4% GEOROG 04/21 103.06 (YTM 5.48%) -0,0% +0,8% Georgia Capital (CGEO LN) GBP 10.28 +0,1% +2,7% GEORG 04/21 105.38 (YTM 4.64%) -0,0% -1,1% resent the interests of the ruling party or the GHG (GHG LN) GBP 2.31 +0,4% -13,5% GRAIL 07/22 106.01 (YTM 5.97%) -0,1% -0,5% opposition, but rather be a defender of the peo- He then called on Georgian society to support the legislative body. -

Sample-Magazine-Layout

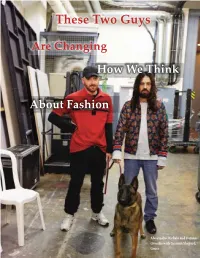

These Two Guys Are Changing How We Think About Fashion Alessandro Michele and Demna Gvasalia with German Shepard, Gucci Alessandro Michele of Gucci and Demna Gvasalia of Balenciaga and Vetements are making clothes that capture the zeitgeist. By: Alexander Fury T brought them together for the April 11, 2016 first time to have a little chat. “RULE-BREAKING” IS A PHRASE thrown the whole thing. And so, genuine rule-breakers around in fashion a lot. But who makes these don’t come along that often. Fashion enjoys the rules? And aren’t rules what fashion is based on? status quo. It sells clothes, it makes money. After all, fashion isn’t just the clothes on your But what if the rules are broken? People have back. ¬It’s the form of those clothes at a given stopped buying clothes with quite the alacrity moment, adhering to certain codes that define they used to, and large conglomerates have be- them as forward-thinking, as now, as à la mode. gun to see their profits slip southward. Design- How they want to look, maybe even feel? The to Michele’s out-of-the-backroom appointment. Which often, as on a menu, translates simplistical- ers are fleeing houses after a few short seasons. soft sell, rather than the hard? He debuted his first collection for Balenciaga last ly to a lump of something fancy plopped on top Plenty of brands, rattled by the instability of It matters, at least, to two. One is the design- month to ecstatic reviews. of an existing offering, as opposed to tinkering luxury markets, are now trying to close the gap er Alessandro Michele, who after anonymously Relative anonymity is the immediate connec- about with the guts or really changing anything. -

Creating a Legend: Alexander Kartveli, the Story of a Georgian Genius in American Aviation

FROM AIRPLANES AND WHY THE TIME IS RIGHT FOR GEORGIAN EDUCATION: BLUEBERRIES TO HYDRO POWER: A USA-GEORGIA FREE TRADE TURNING THE CLOCK GEORGIA’S PARTNERSHIP FUND AGREEMENT FORWARD INVESTS IN INNOVATION Investor.ge A Magazine Of The American Chamber Of Commerce In Georgia ISSUE 48 DEC.-JAN. 2015/2016 Creating A Legend: Alexander Kartveli, The Story Of A Georgian Genius In American Aviation DECEMBER-JANUARY/2015-2016 • Investor.ge | 3 Investor.ge CONTENT 6 $100 Million and Two New Hospitals: Georgia’s Third Public Listing 8 From Airplanes And Blueberries to Hydro Power: Georgia’s Partnership Fund Invests in Innovation 10 Fdi, The Face Of An Economy 6 12 Jordan Belfort’s Wall Street Cred Still Sells 14 Tbilisi’s 400,000 Cars: How the City is Fighting Traffic 16 Georgian Education: Turning the Clock Forward 19 Looking For a Chance to Help 21 CRRC Georgia: What we know about volunteering in Georgia 22 The Return of the Silk Road 24 Why the Time is Right for a USA-Georgia Free Trade Agreement 28 OP-ED: The New Silk Road and What it 33 Means to Georgia 30 “My Everything is Here” 33 The Life and Work of Alexander Kartveli 38 Georgian Fashion in Vogue 54 NEWS ...... 42 4 | Investor.ge • DECEMBER-JANUARY/2015-2016 DECEMBER-JANUARY/2015-2016 • Investor.ge | 5 $100 Million and Two New Hospitals: Georgia’s Third Public Listing opens country for more investment GEORGIAN HEALTHCARE GROUP (GHG) BECAME THE COUNTRY’S THIRD PUBLIC LISTING – AND THE FIRST NON-BANK LISTING – ON THE LONDON STOCK EXCHANGE IN NOVEMBER. -

Surprise and Seduction: Theorising Fashion Via the Sociology of Wit Dita

Surprise and seduction: Theorising fashion via the sociology of wit Dita Svelte A thesis in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy School of Social Sciences Faculty of Arts and Social Sciences UNSW Sydney 12 September 2019 THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES Thesis/Dissertation Sheet Surname or Family name: SVELTE First name: DITA Other name/s: ISHTAR ARTEMIS Abbreviation for degree as given in the University calendar: Doctor of Philosophy (PhD) School: School of Social Sciences Faculty: Arts and Social Sciences Title: Surprise and seduction: Theorising fashion via the sociology of wit Abstract 350 words maximum: What insights might a sociology of wit as applied to the phenomenon of fashion generate? This thesis applies the sociology of humour to fashion to develop a concept of wit that contributes to further understanding fashion. The thesis argues that this concept of wit is characterised by qualities of surprise and seduction. Surprise is defined as the experience of an unexpected, creative intellectual insight expressed in a pithy manner; seduction is the experience of being led astray, and also the desire of the subject to be led astray. The thesis demonstrates the presence of empirical sites of wit within fashion in the form of the dandy and glamour. It utilises Thomas Carlyle’s Sartor Resartus [2000] (1836) to further conceptualise the wit of fashion at the intersection of theories of humour and theories of fashion. The contribution of the wit of fashion to classical texts in the sociology of fashion -

Towards a Practice of Unmaking the Essay Film As Critical Discourse for Fashion in the Expanded Field by Lara Mendonça Guterres Torres

Towards a practice of unmaking The essay film as critical discourse for fashion in the expanded field By Lara Mendonça Guterres Torres A Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) University of the Arts London London College of Fashion December 2018 2 Table of Contents Chapter 1. Introduction 14 1.1. Introduction 14 1.2. Rationale 15 1.3. Definition of key terms 17 1.3.1. Defining fashion 17 1.3.2. Fashion in the expanded field 19 1.3.3. Critical fashion practice 19 1.3.4. Essay film 21 1.4. Situating fashion practice-based research in the field of fashion studies 22 1.4.1. The Gap in Knowledge 25 1.5. My previous fashion practice (from 2005 to 2013) 27 1.5.1. Modus operandi: the importance of process in my fashion practice 27 a) Implicit Memory (2005) 27 b) Project Mimesis/Fac-Simile (2008) 30 c) An impossible wardrobe for the invisible (2011) 36 1.5.2. Discussion: exploring my fashion practice as a practice of destruction towards a practice of unmaking 40 1.6. An artistic fashion research practice and its theoretical articulation 44 1.6.1. Historically bound: the gap between theory and practice 45 1.6.2. Fashion as practice-based artistic research 46 1.7. The research question, aims, and objectives 47 1.7.1. The research structure 50 1.7.2. The thesis overview 52 Chapter 2. Methodology and theoretical approach 2.1. Introduction 55 2.2. Methodology rationale 55 3 2.2.1. -

Brand Georgia: Examining Its Present State and Potential for Future Development

Brand Georgia: Examining Its Present State and Potential for Future Development Leyla Latypova Introduction Nation branding is a relatively new field of study at the crossroads of a number of differ- ent disciplines including marketing, international relations, political sciences, sociology, as well as many others. First introduced by Simon Anholt in 1996, it rests upon the assumption that today’s world, in which geopolitical advancements define the strength of a country, is gradually transitioning towards a postmodern society, in which foreign public perceptions, im- ages, and influences, define power dynamics.i Nation branding, therefore, is one tool that al- lows states to achieve their aspirations for power, prosperity, and visibility in a neoliberal world order defined by competition and the free market economy. The field’s novelty and multidimensional nature are two of the reasons why no compre- hensive theoretical framework or single definition of the term nation branding exists today. Academic research on nation branding has slowly been gaining momentum, however, as of today it practitioners still largely dominate the field. It is therefore important to define the con- cept of nation branding, as it will be used in this paper. Nation branding, as defined by Ying Fan, “is a process by which a nation’s images can be created or altered, monitored, evaluated and proactively managed in order to enhance the country’s reputation among a target interna- tional audience."ii It is also important to distinguish between the practice of nation branding and the nation’s brand. Nation branding describes the process of creating a nations image while a nation’s brand is the final product. -

Ready-Made-Mode. Über Vetements 2016

Repositorium für die Medienwissenschaft Monica Titton Ready-Made-Mode. Über Vetements 2016 https://doi.org/10.25969/mediarep/1601 Veröffentlichungsversion / published version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Titton, Monica: Ready-Made-Mode. Über Vetements. In: POP. Kultur und Kritik, Jg. 5 (2016), Nr. 2, S. 69– 79. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/1601. Erstmalig hier erschienen / Initial publication here: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:6:3-pop-2016-19795 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under a Deposit License (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, non-transferable, individual, and limited right for using this persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses document. This document is solely intended for your personal, Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für non-commercial use. All copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute, or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the conditions of vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder use stated above. -

Demna Gvasalia Zich Beïnvloeden Door Zijn Vlaamse Leermeesters? De Ontwerper Zijn Leermeesters Zijn De Vlaamse Walter Van Beirendonck En Martin Margiela

HOME NIEUWS EVENTS VIDEOS DESIGNERS ABOUT EN Laat ‘designer du moment’ Demna Gvasalia zich beïnvloeden door zijn Vlaamse leermeesters? De ontwerper zijn leermeesters zijn de Vlaamse Walter van Beirendonck en Martin Margiela. 5 okt 2016 / Karine Bloem SHARE Er waait sinds een paar seizoenen een frisse wind door modeland. Eerst was daar het label Vetements, een modecollectief wat hij samen met een handvol gelijkgestemde creatieven en zijn broer Guma heeft opgezet. Toen werd hij opeens de gedroomde opvolger van Alexander Wang bij Balenciaga. Zijn leermeesters zijn niemand minder dan Walter van Beirendonck en Martin Margiela. Zou hun invloed de wervelende doorbraak van Demna Gvasalia verklaren? 1/3 Een selectie outPts van Gvasalia’s eerste collectie voor modehuis Balenciaga. LEES OOK Een zelfbedacht Schilder Rik Wouters sprookje vormt de en Belgische inspiratie van modeontwerpers: een modeontwerper verrassende combi in Onconventioneel De uit Georgië afkomstige Demna Gvasalia blijkt zowaar wat de modewereld op dit moment nodig heeft: een ontwerper met een onconventionele en frisse kijk op mode die zich laat kenmerken door het deconstrueren en her- en vervormen van klassieke kledingstukken en een voorliefde voor volumes. SpeciPeke kenmerken die ook te herleiden zijn naar Maison Margiela, het modehuis waar hij de basis voor zijn ontwerpstijl legt. “Het is onderdeel van mijn creatieve proces om zaken te analyseren en te betwijfelen”, zegt Gvasalia tegen Business of Fashion. “Die gedachtengang heeft het modesilhouet getransformeerd.” 2/3Mode die zich laat kenmerken door het deconstrueren en her- en vervormen van klassieke kledingstukken en een voorliefde voor volumes. 3/3 “Het is onderdeel van mijn creatieve proces om zaken te analyseren en te betwijfelen. -

North Korea, Iran and the Real Nuclear Threat Are You Taking Care of Your Organization’S Most Important Asset to Deliver Your Strategy?

Anti-Semitism in Europe Why Marx was right Angola’s new start Financial inclusion: a special report MAY 5TH–11TH 2018 Disarmageddon North Korea, Iran and the real nuclear threat Are you taking care of your organization’s most important asset to deliver your strategy? Leadership Strategy design ccountabili age oѴѴ-0ou-ঞom Winning Customer Insight Strategy delivery The Brightline™ Initiative is a non-commercial coalition of leadingggglobal orgganizations dedicated to helpingg executives bridge the expensive and unproductive gap between strategy design and delivery. To learn more, www.brightline.org/people Successfully Bridging the Gap Between Strategy Design and Delivery SEE MORE WITH THE AIRLINE THAT FLIES TO MORE COUNTRIES THAN ANY OTHER VIETNAM Contents The Economist May 5th 2018 5 7 The world this week 33 France’s students The shadow of ’68 34 Greenland Leaders The Danish yoke 11 Arms control 34 Georgian anti-fashion Disarmageddon Reaping what it sews 12 T-Mobile and Sprint 36 Charlemagne Block the call The EU’s budget 12 Britain’s Windrush scandal Identity crisis United States Britain’s Windrush fiasco 13 French universities 37 Striking teachers The mistreatment of Non-selective nonsense Pedagogic protest Caribbean Britons shows the 14 Governance in Africa 38 Policing Serve and predict need for a better way of On the cover Augean Angola checking identity: leader, 38 Steve Komarow Even as America tries to page12. A mess over migrants A tribute strike a deal with North Letters might mean less fuss about ID Korea, arms control elsewhere 39 Child development cards, page 23. Promiscuous? 16 On Donald Trump, Poland, is unravelling: leader, page11.