La Valle Del Fiastra Tra Antichità Ed

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

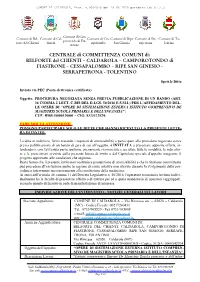

CENTRALE Di COMMITTENZA COMUNI Di: BELFORTE Del CHIENTI – CALDAROLA – CAMPOROTONDO Di FIASTRONE – CESSAPALOMBO – RIPE SAN GINESIO - SERRAPETRONA - TOLENTINO

COMUNE DI CALDAROLA, Prot. n.0004979 del 19-06-2020 partenza Cat.6 Cl.5 Comune di Cam- Comune di Bel- Comune di Cal- Comune di Ces- Comune di Ripe Comune di Ser- Comune di To- porotondo di Fia- forte del Chienti darola sapalombo San Ginesio rapetrona lentino strone CENTRALE di COMMITTENZA COMUNI di: BELFORTE del CHIENTI – CALDAROLA – CAMPOROTONDO di FIASTRONE – CESSAPALOMBO – RIPE SAN GINESIO - SERRAPETRONA - TOLENTINO Spett.le Ditta Inviata via PEC (Posta elettronica certificata) Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO (ART. 36 COMMA 2 LETT. C-BIS DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) PER L’AFFIDAMENTO DEL- LE OPERE DI “OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA ISTITUTO COMPRENSIVO DE MAGISTRIS SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA": CUP: B98E18000320001 – CIG: 8323322E96 FARE MOLTA ATTENZIONE: POSSONO PARTECIPARE SOLO LE DITTE CHE HANNO RICEVUTO LA PRESENTE LETTE- RA DI INVITO. La ditta in indirizzo, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’oggetto, è INVITATA a presentare apposita offerta, in- tendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazio- ni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni che seguono. Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della pro- cedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. Ai sensi dell'articolo 48 comma 11 del Decreto Legislativo n. -

Musei D'incanto Estate 2014

Musei d'Incanto estate 2014 Caldarola Area Archeologica di Pievefavera Tel. 0733/903707 musealizzazione all’aperto Caldarola Pinacoteca della Resistenza e Palazzo Comunale Tel. 0733/903707 orario: sabato e domenica Camerino Pinacoteca e Musei Civici Piazza dei Costanti Tel. 0737/402309 orario: 10-13/16-19 (chiuso lunedì) dal 1° ottobre 10-13/15-18 Camerino Museo Arcidiocesano “Giacomo Boccanera” Piazza Cavour 12 Tel. 0737/630400 + 166 (sede) - visite guidate e laboratori 338/5835046 orario: da giovedi a domenica e festivi 10-13/16-19 Camerino Museo delle Scienze Piazza dei Costanti Tel. 0737/403100 orario: 10-13/16-19 (chiuso lunedì) Camerino Orto Botanico “Carmela Cortini” Viale Oberdan Tel. 0737403084 orario: lunedì – venerdì 9-13/14-17; sabato e domenica 9-13 Camerino Centro espositivo permanente dell’artigianato artistico – Museo di Rocca Varano Tel. 0737/464004 338/3828055 Luglio orario: sabato 16-19.30 domenica 10.30-12.30/16-19.30 Agosto orario: giovedì, venerdì, sabato e domenica 10.30-12.30/16-19.30 Settembre orario: sabato 16-19.30 domenica 10.30-12.30/16-19.30 Castelraimondo Castello di Lanciano Museo “Maria Sofia Giustiniani Bandini” Tel. 3387427547 www.castellolanciano.it [email protected] Orario sabato 15.30-18.30; domenica e festivi 10.30-12.30/15.30-18.30 Castelraimondo Museo del Costume Folkloristico Palazzo Comunale www.gruppofolk.it Tel. 3397649911 / 3287886517 /3394654089 visita a richiesta ai numeri indicati Castelsantangelo sul Nera Ecomuseo del Cervo Via Parco della Rimembranza, 35 Tel. 0737/98152 orario: tutti i giorni 9.30-12.30/15-18 Cingoli Spazio Museale Chiesa di San Domenico, Museo Civico e Pinacoteca D. -

Discovery Marche.Pdf

the MARCHE region Discovering VADEMECUM FOR THE TOURIST OF THE THIRD MILLENNIUM Discovering THE MARCHE REGION MARCHE Italy’s Land of Infinite Discovery the MARCHE region “...For me the Marche is the East, the Orient, the sun that comes at dawn, the light in Urbino in Summer...” Discovering Mario Luzi (Poet, 1914-2005) Overlooking the Adriatic Sea in the centre of Italy, with slightly more than a million and a half inhabitants spread among its five provinces of Ancona, the regional seat, Pesaro and Urbino, Macerata, Fermo and Ascoli Piceno, with just one in four of its municipalities containing more than five thousand residents, the Marche, which has always been Italyʼs “Gateway to the East”, is the countryʼs only region with a plural name. Featuring the mountains of the Apennine chain, which gently slope towards the sea along parallel val- leys, the region is set apart by its rare beauty and noteworthy figures such as Giacomo Leopardi, Raphael, Giovan Battista Pergolesi, Gioachino Rossini, Gaspare Spontini, Father Matteo Ricci and Frederick II, all of whom were born here. This guidebook is meant to acquaint tourists of the third millennium with the most important features of our terri- tory, convincing them to come and visit Marche. Discovering the Marche means taking a path in search of beauty; discovering the Marche means getting to know a land of excellence, close at hand and just waiting to be enjoyed. Discovering the Marche means discovering a region where both culture and the environment are very much a part of the Made in Marche brand. 3 GEOGRAPHY On one side the Apen nines, THE CLIMATE od for beach tourism is July on the other the Adriatic The regionʼs climate is as and August. -

EGU2009-11162, 2009 EGU General Assembly 2009 © Author(S) 2009

Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-11162, 2009 EGU General Assembly 2009 © Author(s) 2009 Magnetic and ground penetrating radar surveys for the research of Medieval settlements in the inland of the Marche Region (Italy) M. Bavusi (1), A. Giocoli (1), M. Balasco (1), G. Favulli (1), U. Moscatelli (2), S. Minguzzi (3), D. Gnesi (4), and S. Virgili (4) (1) CNR-IMAA, Earth and Environment, Tito Scalo (PZ), Italy ([email protected], +39 0971 427271), (2) University of Macerata, Department of Cultural Heritage, Macerata, (Italy), (3) University of Udine, Department of History and protection of Cultural Heritage, Udine (Italy), (4) Soc. Coop. ArcheoLAB, Macerata (Italy) This work was carried out in the framework of the R.I.M.E.M. project (Research on Medieval settlements in the inland of the Marche Region, Italy.) leaded by the Universities of Macerata and Udine and having the aim to produce a significant contribution for the comprehension of the settlement process in the Central and Southern Italy during the Late Roman Period and Early Middle Ages. Then, an extensive gradiometric survey were carried out, by using a vapour caesium magnetometer, in the area included amongst the municipal districts of Caldarola, Cessapalombo and San Ginesio, sited in the area closed to Macerata between the valleys of Chienti and Fiastra rivers. Moreover, in the most interesting areas, a 400 MHz 3D ground penetrating radar (GPR)survey was carried out in order to get the precise overlapping with the magnetic method. The Magnetic method is now a standard practice in the archaeological research taken into great consideration for its non-destructivity and quickness and its capability of mapping wide areas in quite a short lapse of time (Bavusi et al., 2008). -

Test Area Summary Report

Test Area Summary Report ATO 3 Marche Centro – Macerata (ITALY) Lead Author/s Daniele Nardi Lead Authors Coordinator Contributor/s Marco Materazzi, Simona Mercuri Date last release 25/06/2015 State of document Final The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance 1 Table of content 1. INTRODUCTION ............................................................................................................. 2 2. WATER RESOURCES AND WATER SUPPLY OF THE TEST AREA ............................ 4 3. REFERENCES ................................................................................................................ 7 4. TEST AREA SUMMARY TABLE ..................................................................................... 8 Test Area Summary Report – ATO 3 Macerata 25.06.2015 2 1. INTRODUCTION ATO 3 Test Area territorial extent is around 2.520 km2. It is located in the central part of Marche Region, Italy, stretching from the Apennines to the Adriatic coast. The most important Water Resources are located within two different physiographic "Macro- Regions" corresponding to as many hydrogeological domains (Fig.1): 1) WR1 – Calcareous ridges 2) WP2 – Alluvial plains. Several geological-structural units can be identified within these regions, determining the formation of important aquifer complexes with different storage capacity and groundwater circulation velocity. Fig.1 – ATO3 Test Area (marked with the red line): 1) “Calcareous ridges” hydrogeological domain; 2) “Alluvial plains” hydrogeological -

Official Journal C 474 of the European Union

Official Journal C 474 of the European Union Volume 59 English edition Information and Notices 17 December 2016 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2016/C 474/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.8300 — Hewlett Packard Enterprise Services/ Computer Sciences Corporation) (1) ......................................................................................... 1 2016/C 474/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.8247 — Aurelius Equity Opportunities/Office Depot (Netherlands)) (1) ......................................................................................................... 1 2016/C 474/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.8265 — Carlyle/KAP) (1) ................................. 2 2016/C 474/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.8096 — International Paper Company/ Weyerhaeuser Target Business) (1) ............................................................................................. 2 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2016/C 474/05 Euro exchange rates .............................................................................................................. 3 EN (1) Text with EEA relevance NOTICES FROM MEMBER STATES 2016/C 474/06 Reorganisation measures — Decision on measures to reorganise ‘International Life, Life Insurance AS’ (Publication made in accordance with Article 271 of Directive 2009/138/EC -

Potenza Picena Porto Potenza&

POTENZA PICENA PORTO POTENZA& Al centro delle marche, al mare e in collina. proloco BANDIERA BLU 2 3 INDICE INDEX IL BORGO e L’ARTE 04 MAREeVACANZA 14 ENOGASTRONOMIA 20 EVENTIeTRADIZIONI 24 Una città ricca d’arte, al centro delle Marche, dove le dolci colline scivolano verso il mare. SPORTeRELAX 28 A town rich in art, in the center of the Marche region, where the sweet hills drift to the sea. ILTERRITORIO 31 4 5 IL BORGOthe OLD VILLAGE Marche, nella provincia di Macerata. Nell’età comunale si chiamava Monte Santo, in virtù delle ben 27 chiese all’interno del centro storico, ma dopo l’Unità d’Italia (1862) si aggiun- se al nome ‘Potenza’, recuperato da quello della limitrofa antica città romana di Potentia, l’aggettivo ‘Picena’, per riallacciarsi idealmente al locale popolo protostorico dei Piceni. La più antica notizia riguardante la città è del 947 d.C. e testimonia l’esistenza della pieve di Santo Stefano demolita nel 1796 e corrispon- dente all’odierna Piazza Matteotti, la principale della città. The town is placed on a hill at 237 meters above the sea level. City of art and seaside town, it stands out for its sweet and scenic landscapes drifting to the Adriatic sea, where Porto Potenza is located. The town, embellished with the rural villages of San Girio and Montecanepino, counts more than 16.000 citizens and is located right in the center of the Marche region, in the county of Macerata. During the period of the medieval city-republic its name was Monte Santo, due to the good 27 chur- ches located within the historical center, but soon after the Unification of Italy (1862) to Potenza, name recovered from the adjacent ancient Roman town of Potentia, was added the adjective Picena, A sinistra, la scalinata di Via Trento. -

Rivendita: Indirizzo: Città

Contram Mobilità s.c.p.a. Via Le Mosse, 19/21 62032 CAMERINO (MC) Rivendita: Indirizzo: CAP Città: PR Biglietti Abb.tiBigOne Abb.ANNUALI Tessere MontiMare - Multicorsa5x6 M.L. ALIMENTARI SNC VIA MATTEOTTI, 2 60040 ALBACINA AN Big. BAR GELATERIA RISORGIMENTO DI QUADRANI M PIAZZA RISORGIMENTO 20 63021 AMANDOLA AP Big. BAR LA STAZIONE SNC DI PATALOCCHI D. E V VIA ZOCCOLANTI, 4 63021 AMANDOLA AP Big. Abb. Multi.5x6 Tab SARTARELLI DINA E C. SAS INTERNO STAZIONE F.S. 60100 ANCONA AN Big. Abb. Multi.5x6 GIORNALI E RIVISTE SAS VIA C.COLOMBO, 50 60127 ANCONA AN Big. Abb. Multi.5x6 TABACCHERIA PINOCCHIO DI BOARO FABRIZIO VIA PONTELUNGO, 9 60127 ANCONA AN Big. TABACCHERIA CRIPPA LUIGI CORSO GARIBALDI, 85 60100 ANCONA AN Big. EDICOLA TIBERI GABRIELLA Piazza ROMA sn 60100 ANCONA AN Big. EDICOLA RINALDI DOMENICO Piazza XXIV MAGGIO snc 60100 ANCONA AN Big. BAR ANTONY DI MARUZZI ANTONIO VIA ROMA, 45 60030 ANGELI DI ROSORA AN Big. DI TUTTO UN PO' DI GIULIODORI SONIA VIA IV NOVEMBRE 89 62010 APPIGNANO MC Big. Abb. Ann. Tess. Multi.5x6 Tabaccheria BLAZAK EWA Via XX SETTEMBRE, 42 62010 APPIGNANO MC Big. Abb. Multi.5x6 TABACCHERIA RIC. PEROZZI LUCA VIA S.GIOVANNI, 20 62020 BELFORTE DEL CHIENTI MC Big. Abb. Multi.5x6 BASILI ANNA MARIA VIA S.MARIA, 40 62020 BELFORTE DEL CHIENTI MC Big. Abb. BAR DE MICHELIS PAOLA PIAZZA LEOPARDI, 17 62030 BOLOGNOLA MC Big. BIBIAGI OSVALDO VIA UMBERTO I 62020 CALDAROLA MC Big. Abb. Multi.5x6 Tab. LA LOGGIA di PICCIONI DOMENICO Piazza V.EMANUELE 9 62020 CALDAROLA MC Big. -

GENIO CIVILE DI MACERATA (I Vers.) * (1937-1963)

Archivio di Stato di Macerata GENIO CIVILE DI MACERATA (I vers.) * (1937-1963) 3 . 2 Elenco di versamento redatto dal Genio civile di Macerata negli anni ’70 del sec. XX 8 informatizzato da Matteo Francioni e Greta Mancini (Servizio Civile Nazionale 2017/2018) Genio civile 1937-1963 ANNO COMUNE ALTRO/I COMUNE/I INTERESSATO/I FRAZIONE / UBICAZIONE / INDIRIZZO OGGETTO DEL LAVORO O PRATICA IMPRESA CARTELLA FASC. FINE PRATICA Camerino case popolari per dipendenti comunali Romagnoli 1 1 1953 Camerino Piegusciano strada allacciamento Marziali 1 2 1948 Civitanova (Civitanova Marche) viabilità interna Calzolari 2 3 1947 Civitanova (Civitanova Marche) riparazione tranvia Azienda Tranviaria 2 4 1949 Civitanova (Civitanova Marche) ripristino piano viabilità Seri 2 5 1948 Porto Recanati ripristino strade interne Calzolari 2 6 1949 San Severino (San Severino Marche) ripristino strade interne Ederli 2 7 1949 Recanati ripristino opere d’arte stradali interne Marconi 2 8 1948 Montecassiano Sambucheto costruzione case popolari Sardellini 2 9 1951 Macerata costruzione case popolari impiegati comunali Tubaldi 3 10 1952 Recanati costruzione fabbricato impiegati comunali Bellezza 3 11 1951 Casali Ussita Camerino strada allacciamento Piegusciano-Camerino Conti 3 13 1943 Piegusciano Morrovalle sistemazione strade comunali (C.L. n. 01064) Comune 3 14 1951 Camerino sistemazione campo sportivo (C.L. n. 3425) Comune 4 15 1952 Fiuminata Valle Orsina sistemazione strada (C.L. 0500) Comune 4 16 1951 Camerino costruzione preventorio antitubercolare (C.L. n. 5206) Comune 4 17 1953 Cingoli 3° lotto costruzione campo sportivo (C.L. n. 52041) Comune 4 18 1953 Cingoli 2° lotto costruzione campo sportivo (C.L. n. 2934) Comune 4 19 1952 Cingoli 1° lotto costruzione campo sportivo (C.L. -

Parco Nazionale Dei Monti Sibillini

Parco Nazionale dei Monti Sibillini Uffici attualmente ospitati presso: Località Il Piano 62039 Visso (MC) Tel. +39 0737 961563 Parco Nazionale dei Monti Sibillini Piano della Performance 2021 - 2023 (adottato con D.C.D. 9 del 29.01.2021) 1. Introduzione e Presentazione del Piano 1.1. Premessa Il presente piano è redatto in un momento particolare della vita dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, condizionato da vari fattori. In primo luogo va tenuta in considerazione la fase di transizione dovuta all’iter ancora in corso per la nomina del Direttore del Parco che, quale unico dirigente, avrà il compito di ri- organizzare l’Ente, anche alla luce dell’introduzione del Piano di Organizzazione del Lavoro Agile (POLA) e perseguire gli obiettivi e i risultati di una programmazione da altri avviata. Altro elemento da tenere in considerazione è il drastico cambiamento dell’intero contesto territoriale, determinato a seguito degli eventi sismici del 2016, che ha prodotto anche effetti diretti sull’attività amministrativa del Parco, chiamato a rispondere alle istanze per la gestione prima dell’emergenza, poi della ricostruzione, e a farsi promotore di iniziative per la ripresa socio-economica del territorio, con particolare riguardo al settore del turismo sostenibile. Ulteriore elemento condizionante è determinato dalla pandemia da SARS – Covid 19, purtroppo globalmente condivisa, ed i cui scenari di evoluzione sono al momento impossibili da determinare. Pur tenendo conto dei suddetti fattori condizionanti, il presente Piano delle Performance (PP) si fonda sulla convinzione che esso rappresenti uno strumento programmatico strategico di grande importanza, che viene affrontato in questo contesto in un’ottica di continuità con i precedenti piani, per alcuni aspetti, e per altri in un’ottica di innovazione. -

Carta Europea Del Turismo Sostenibile

CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE PIANO DELLE AZIONI 2018-2022 Strategia Quinquennale di sviluppo turistico in applicazione della Carta Europea del turismo sostenibile nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini 2018-2022 INDICE 1. LE AZIONI pag. 5 AREA DI INTERVENTO 1: GESTIONE DEL PROCESSO CETS 1.1.1 CETS FASE II 1.1.2 Il Forum degli operatori turistici come strumento per incrementare l’integrazione nel “Sistema Sibillini” 1.1.3 Partecipazione attiva ai tavoli di lavoro sul turismo promossi dalle varie istituzioni, associazioni di categoria, ecc. 1.1.4 Istituzione tavolo di lavoro per il miglioramento della mobilità 1.2.1 Osservatorio del turismo e monitoraggio del processo CETS AREA DI INTERVENTO 2: AMBIENTE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 2.1.1 Ottimizzazione della fruizione turistica dell’area di Rubbiano (Comune di Montefortino) 2.1.2 Gestione e monitoraggio dei flussi turistici e sensibilizzazione dei visitatori nelle aree critiche 2.1.3 Gestione dei flussi turistici nel sito Lame Rosse 2.1.4 Valorizzazione turistica del Lago di Gerosa 2.2.1 Conservazione della neocolonia di Camoscio appenninico e fruizione sostenibile turistico- ricreativa in area Camoscio 2.2.2 Gestione e valorizzazione delle Aree faunistiche di Bolognola e di Castelsantangelo sul Nera 2.2.3 Protezione e valorizzazione del geosito "Faglia Monte Vettore/Monte Bove" AREA DI INTERVENTO 3: RIPRESA DEL SISTEMA TURISTICO LOCALE 3.1.1 Realizzazione di una struttura Polivalente a Monastero di Cessapalombo, punto tappa del Grande Anello dei Sibillini 3.1.2 Realizzazione -

The Frescoes in San Lorenzo Al Lago in Fiastra and the Sermo Rusticus in the Painting of the Southern Marches

Западноевропейское искусство Средневековья 357 УДК: 7.033(4) ББК: 85.143 А43 DOI: 10.18688/aa177-3-35 Marco D’Attanasio The Frescoes in San Lorenzo al Lago in Fiastra and the Sermo Rusticus in the Painting of the Southern Marches The church of San Lorenzo al Lago in Fiastra, a small village in the region of Marches, cen- tral Italy, preserves an interesting cycle of frescoes. We have little information about the origin of the church: the first time that it is mentioned is in a document dated to the first half of the 14th century which is a copy of some documents from the first half of the 13th century1. The architectural plan of the church is the result of subsequent construction phases. The building of the 13th century was very simple: a single nave covered with a pointed barrel vault in the first two bays2, and the presbytery, divided by a triumphal arch, covered by a groin vault, with a semicircular apse. Following this phase two aisles were added3 (Fig. 1). In the 16th century, a new church was built against the left side of the building which incor- porated the left aisle, as the plugged arches prove4. In the past the frescoes might have decorated all the walls; today they are preserved only on the right wall of the nave, on the both sides of the triumphal arch, on the left wall of the choir and in the apsidal arch. 1 I am very grateful to Prof. Alessandro Tomei, Prof. Pio Francesco Pistilli and Prof. Gaetano Curzi for helping me to reconstruct the architectural phases of the church.