Scotdu Pays De Rennes

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Des Aires D'accueil

9 /1 Index 8 des aires d’accueil 201 pour les gens du voyage 35 Le GIP AGV 35 est l’outil de mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage d’Ille-et-Vilaine. Il a pour but de faciliter l’intégration sur le territoire des familles dont l’habitat principal est la caravane, par des actions d’informations, de sensibilisation, de médiation et d’accompagnement. Cet index a été créé pour accompagner les collectivités et partenaires du département dans la gestion et l’accueil des gens du voyage en Ille et Vilaine. Il complète la carte départementale des aires (indiquant les places disponibles en temps réel) affichée sur le site du GIP AGV35 www.agv35.fr Sommaire • Bain de Bretagne p. 4 • Châteaugiron p. 5 • Combourg / Tinténiac p. 6 et 7 • Dinard / Pleurtuit p. 8 et 9 Beaussais sur mer (22) p. 10 • Dol de Bretagne p. 11 • Fougères / Louvigné p. 12 et 13 • Guichen p. 14 • Janzé p. 15 • Liffré p. 16 • Melesse p. 17 • Montauban de Bretagne p. 18 • Redon / Allaire (56) p. 19 et 20 St Nicolas de Redon (44) p. 21 • St Malo / Cancale p. 22 et 23 • Vitré / Châteaubourg p. 24 et 25 Etrelles / Val d’Izé p. 26 et 27 • Rennes Gros Malhon p. 28 et 29 • Rennes Petit-Champeaux p. 30 et 31 • Acigné p. 32 • Betton p. 33 • Cesson Sévigné p. 34 • Chantepie p. 35 • Chartres de Bretagne p. 36 • Le Rheu p. 37 • Montgermont p. 38 • Mordelles p. 39 • Noyal Châtillon sur Seiche p. 40 • Pacé p. -

11 Dinge > Rennes

JOURS FERIES JOURS Mardi 14 juillet 2020, samedi 15 août 2020. août 15 samedi 2020, juillet 14 Mardi 11 Calendrier RENNES > DINGE réseau. votre de sms/mails alertes aux www.breizhgo.bzh inscrivez-vous et rendez-vous sur sur rendez-vous Cette ligne ne circule pas les dimanches et jours fériés perturbations…) d’arrêt, déplacement (déviation, ligne votre de l’actualité de rapidement informé être Pour lundi à lundi à lundi à lundi à lundi à lundi à lundi à lundi à lundi à lundi à lundi à lundi à vendredi vendredi samedi samedi vendredi samedi vendredi samedi vendredi samedi samedi samedi 0.45m. x 0.80m x 0.80m dimensions les pas dépassant ne housse une dans mis pliants vélos les pour à bord des véhicules, sauf dans la soute soute la dans sauf véhicules, des bord à acceptés pas sont ne vélos Les • prenons pas de voyageurs debout à bord des cars. des bord à debout voyageurs de pas prenons . Nous ne ne Nous . AFFICHAGE SUR L’AUTOCAR 1101 1103 1107 1113 1123 1133 1135 1169 1141 1171 1173 1153 disponibles assises places de nombre le dépasser peut ne le nombre de voyageurs pris en charge charge en pris voyageurs de nombre le sécurité, de raisons des Pour • et des chiens guides d’aveugles. guides chiens des et RENNES Anatole France 07:40 09:40 10:55 12:30 14:25 16:20 16:40 17:10 17:40 18:10 18:45 19:20 paniers des dans transportés taille petite de domestiques animaux des faite exception véhicules, des bord à admis pas sont ne animaux Les • . -

Points De Vente Cars Breizhgo En Ille-Et-Vilaine

Mise à jour 31/01/2020 Points de vente Adresse CP Commune Tabac Presse L'incontournable 3 bis, boulevard du Général De Gaulle 35560 ANTRAIN Bar Tabac les 2 marches 14 rue des Merhands 35470 BAIN-DE-BRETAGNE Tabac Presse 1, place de l'Eglise 35580 BAULON Tabac Presse 12, place de l'Eglise 35137 BÉDÉE Tabac Presse 11, place de l'Eglise 35890 BOURG-DES-COMPTES Tabac Presse 8, rue du calvaire 35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT Boulangerie Le Coin des Gourmands 1, rue de Montfort 35160 BRETEIL Tabac Presse 11 rue de la Madelaine 35410 CHATEAUGIRON Hyper U Centre commercial UNIVER 35410 CHATEAUGIRON Bar Tabac Presse Chez Béa 17 rue Bernard Picoult 35320 CREVIN Tabac Presse 21, rue Carnot 22100 DINAN Le Sympatic Bar 16, place du champ clos 22100 DINAN Office de Tourisme 2, boulevard Féart 35800 DINARD Maison de la Presse Le Giffard 2 rue de Hédé 35410 DOMLOUP Bar Tabac Restaurant La Terrasse 14, place de l'Eglise 35340 ERCÉ-PRÉS-LIFFRÉ Gare Routière Rue des Frères Deveria 35300 FOUGÈRES Bar Tabac Presse ** 26, rue Jean Morin 35490 GAHARD Bar Tabac Presse Le Central Bar 3, place de l'Eglise 35140 GOSNÉ Bar Tabac Café des Sports 16, place de l'Eglise 35580 GOVEN U Express Parc des Lizardais 35390 GRAND-FOUGERAY Bar Tabac L'Escale 36 rue du Général Leclerc 35580 GUICHEN Hyper U Rue Louis Ampère 35580 GUICHEN Bar Tabac La Ritournelle 2 rue Forgets 35580 GUIGNEN Bar Le Petit Breton 26, place François Duine 35440 GUIPEL Presse Bar Le Central 13, place de l'Eglise 35630 HÉDÉ Bar St Michel 33, rue du Commerce 35750 IFFENDIC Bar San Jullud 8, rue de Rennes 35850 -

1 République Française Commune De Domloup Département D'ille Et Vilaine, Canton De Châteaugiron Conseil Municipal Compte R

République Française Commune de Domloup Département d’Ille et Vilaine, Canton de Châteaugiron Conseil municipal Compte rendu Séance du lundi 7 septembre 2020 Extrait du registre des délibérations Le lundi sept septembre deux mille vingt, à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de DOMLOUP, régulièrement convoqué le 1er septembre 2020, s’est réuni à huis clos en la mairie de DOMLOUP. Étaient présents : M.M Jacky LECHÂBLE, Sylviane GUILLOT, Sébastien CHANCEREL, Katell BEUCHER, Daniel PRODHOMME, Géraldine HARNOIS-MARTIN, Jean-Marc DESHOMMES, Isabelle LHOMME, Michel MERCIER, Sandrine BOUCARD, Jérôme CHOPIN, Laurent CLISSON, Goulven DONNIOU, David EGASSE, Marie-Anne EON, Sylvie FILATRE, Catherine GUIBERT, Christophe LAINÉ, Yves LE GALL, Sandrine LELIÈVRE, Sunita LE ROUX, Léna MONNIER, Elodie RAYMOND, Viviane SAINT-DENIS Absents excusés : Bernard BOUFFART, Kevin DOFAL, Gérard DOMINÉ, (pouvoir à Sébastien CHANCEREL) Monsieur Laurent CLISSON est élu secrétaire de séance. Le Maire préside la séance et présente ce qui suit. 1. 2020-07/09-01 Approbation du procès-verbal de la séance du 29 juin 2020 Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 29 juin 2020 à l’approbation des conseillers municipaux. Ces derniers sont invités à faire savoir s’ils ont des remarques à formuler sur ce procès-verbal, avant son adoption définitive. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal ü Approuve le procès-verbal de la séance du lundi 29 juin 2020 2. 2020-07/09-02 Approbation du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020 Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020 à l’approbation des conseillers municipaux. -

11 Offices De Tourisme Et 3 Syndicats D'initiative

11 Offices de tourisme et 3 syndicats d'initiative Cancale Dinard Côte St-Coulomb d'Émeraude St-Malo St-Méloir St Dinard des-Ondes BriacSt tourisme surLunaire La St-Benoît des-Ondes Mer RichardaisSt-Jouan des-Guérets La Le Vivier Roz Gouesniére sur Mer sur-Couesnon Pleurtuit Le St-Père Cherrueix Minihic La Fresnais sur St-Guinoux Hirel St-Marcan St Suliac Lillemer St St-Georges Rance Mont-Dol Broladre de Châteauneuf Grehaigne La Villed'Ille-et-Vilaine Es-Nonais Roz-Landrieux Baguer-Pican Sains Dol-de-Bretagne Miniac Pleine-Fougères MorvanPlerguerSaint-Malo Baie Baguer La Boussac St-Georges Le Morvan Vieux de duTronchet Mont-Saint-MichelEpiniac ReintembaultMonthault Tressé Trans Viel Sougéal Bonnemain la-Forêt Le Ferré Broualan La Mellé Louvigné St-PierreLanhélin Fontenelle du-Désert de-Plesguen Antrain Poilley Lourmais Cuguen St-Ouen Les Portes du Trémeheuc Bazouges la-Rouerie Plesder la-Perouse Coglais Villamée La Bazouge Meillac Noyal sur OT Couesnon Le du-Desert Pleugueneuc Combourg Bazouges Tremblay Châtellier Parigné St-Léger Lanrigan Maen Roch Landéan La Chapelle des MarchesRimou de Bretagne St-Germain aux-Filtzméens Prés Trévérien MarcilléSt-Remy Chauvigné en-Coglés Le St du Romazy St-Marc Loroux Domineuc Raoul Plain le-Blanc Laignelet Québriac Baillé Trimer Dingé St-Sauveur Lécousse Fleurigné St-Thual Le Tiercent des Tinténiac St-Christophe St-HilaireLandes Fougères Feins Sens-de de-Valains DestinationRomagné LongaulnayLa Bretagne des-Landes Beaucé Baussaine Vieux-Vy St-Ouen La Chapelle St-Brieuc Hédé sur-Couesnon des-Alleux Bécherel -

Brassage Criterium

District d'Ille-et-Vilaine de Football BRASSAGE U13 Samedi 07 Octobre 2017 Journée 3 CRITERIUM Répartition des équipes par groupes (en jaune le club recevant) NIVEAU ARGENT Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Poule A Poule A Poule A BETTON BEDEE DOMLOUP Début à 11h00 Début à 15h00 Début à 13h45 BETTON CS BEDEE PLEUMELEUC 2 DOMLOUP SP LA CHAPELLE MONTGERMONT BRETEIL TALENSAC ARGENTRE J ST MALO US 3 ST GILLES US GJ SUD BRETILIEN ST AUBIN CORMIER 2 RENNES CPB VILLEJEAN BAIS US Poule B Poule B Poule B CESSON - Dézerseul ORGERES RETIERS Début à 10h30 Début à 10h30 Début à 10h30 CESSON OC ORGERES US RETIERS AS LIFFRE US PACE CO 3 VITRES AS 3 TINTENIAC ST DOM BAIN BGNE US CHATEAUGIRON US MINIAC MORVAN AS ESKOUADENN BROCELIANDE CHANTEPIE AS Poule C Poule C Poule C COMBOURG SAINT MEEN LE GRAND VITRE - Promenades Début à 14h00 Début à 14h00 Début à 10h45 COMBOURG J ST MEEN ST ONEN US VITREENNE LA VIGNOC HEDE GUIPEL BEDEE PLEUMELEUC 1 JANZE US ST MALO ASJC MONTFORT IFFENDIC RENNES ESPERANCE ST MALO JA SS BREAL S MONTF JA CHARTRES ESP Poule D Poule D Poule D LOUVIGNE DU DESERT - Stade Moreira REDON - Stade du Patis BRECE Début à 14h00 Début à 11h00 Début à 14h00 GJ AVENIR GRANIT ATLANTIQUE VIL REDON 2 GJ NOYAL BRECE ACIGNE PACE CO 2 GUIPRY MESSAC RENNES CPB BLOSNE SENS V VY GAHARD BAINS OUST CADETS JANZE US 2 ST AUBIN AUBIGNE PIPRIAC JA RENNES CPB CLEUNAY Mise à jour 03/10/2017 11:03 District d'Ille-et-Vilaine de Football BRASSAGE U13 Samedi 14 Octobre 2017 Journée 4 CRITERIUM Répartition des équipes par groupes (en jaune le club recevant) NIVEAU ARGENT Groupe -

2. La Promotion Immobilière Privée En 2017

2. La promotion immobilière privée en 2017 Année après année depuis 2010, comme dans de nombreuses communes des couronnes de l’aire urbaine rennaise, la Bretagne Romantique se caractérise par une absence d’activité de promotion immobilière neuve. En 2017, à l’instar de 2015 et 2016, aucun programme n’a été mis en commercialisation en Bretagne Romantique. De plus, aucune vente n’a été enregistrée puisque l’offre disponible en commercialisation est nulle depuis 2014. A plus grande échelle, celle des couronnes de l’aire urbaine de Rennes (147 communes), ce sont seulement 97 réservations qui ont été effectuées en 2017 (pour rappel celles-ci étaient de 58 en 2016). En revanche, les mises en vente repartent à la hausse avec 146 nouveaux logements proposés à la commercialisation (seulement 15 en 2016). Le dynamisme de ce marché étant très étroitement lié aux produits de défiscalisation dédiés à l’investissement locatif à savoir, actuellement, le dispositif Pinel, ce rebond fait probablement écho aux agréments préfectoraux délivrés en juin 2017 pour étendre ce type de produit aux acquisitions de logements neufs situés dans certaines communes de la zone C, jusqu’ici exclues du dispositif Pinel. Ainsi, ce sont plusieurs communes du département qui ont profité temporairement de cet amendement « expérimental » jusqu’au 31/12/2017 : . dans les couronnes de l’aire urbaine rennaise, Guichen, Châteaubourg, Bain-de-Bretagne, Liffré, Janzé, Bréal-sous- Montfort, Melesse, Montauban-de-Bretagne et Montfort-sur-Meu, . hors de l’aire urbaine rennaise, Vitré, Combourg et Dol-de- Bretagne ont également été concernées. Bien que Combourg figure parmi ces communes dérogatoires, cela n’aura pas permis de réintroduire de nouveaux programmes de promotion immobilière en Bretagne Romantique. -

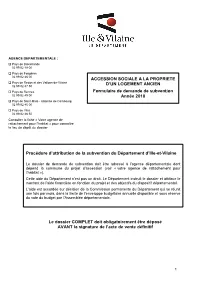

ACCESSION SOCIALE a LA PROPRIETE D'un LOGEMENT ANCIEN Formulaire De Demande De Subvention Année 2018 Le Dossier COMPLET Doit

AGENCE DEPARTEMENTALE : Pays de Brocéliande 02 99 02 48 00 Pays de Fougères 02 99 02 46 00 ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine D’UN LOGEMENT ANCIEN 02 99 02 47 50 Pays de Rennes Formulaire de demande de subvention 02 99 02 49 00 Année 2018 Pays de Saint-Malo - Antenne de Combourg 02 99 02 45 00 Pays de Vitré 02 99 02 46 50 Consulter la fiche « Votre agence de rattachement pour l’habitat » pour connaître le lieu de dépôt du dossier Procédure d’attribution de la subvention du Département d’Ille-et-Vilaine Le dossier de demande de subvention doit être adressé à l’agence départementale dont dépend la commune du projet d’accession (voir « votre agence de rattachement pour l’habitat »). Cette aide du Département n’est pas un droit. Le Département instruit le dossier et attribue le montant de l’aide financière en fonction du projet et des objectifs du dispositif départemental. L’aide est accordée sur décision de la Commission permanente du Département qui se réunit une fois par mois, dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle disponible et sous réserve du vote du budget par l’Assemblée départementale. Le dossier COMPLET doit obligatoirement être déposé AVANT la signature de l’acte de vente définitif 1 CRITERES POUR L’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION DEPARTEMENTALE Le dossier COMPLET doit obligatoirement être déposé AVANT la signature de l’acte de vente définitif Critères liés au logement Acquisition d’un logement à usage de résidence principale à un coût inférieur à 300 000 € net vendeur Logement ancien de 15 ans ou plus Logement situé en ville ou dans le bourg d’une commune d’Ille-et-Vilaine (généralement zone « panneau à panneau » de la commune) Logement présentant un diagnostic de performance énergétique (DPE) portant l’étiquette D au minimum, avant ou après travaux. -

Jeudi 16 Juillet 2020 De 9H00 À 12H00, À La Mairie De Gévezé (Adresse Ci-Dessus)

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE Communes de Gévezé, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-des-Fougeretz, La Mézière, Langan, Langouët, Pacé, Romillé, Saint-Gondran et Vignoc AVIS DE REPRISE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET À L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (LOI SUR L’EAU) DU CONTRAT TERRITORIAL VOLET MILIEUX AQUATIQUES SUR LE BASSIN VERSANT DE LA FLUME ET DE SES AFFLUENTS 2020-2025 Par arrêté préfectoral, l’enquête publique en vue d'obtenir la déclaration d’intérêt général et l'autorisation environnementale (Loi sur l’eau) du contrat territorial volet milieux aquatiques sur le bassin versant de la Flume et de ses affluents 2020-2025, prescrite à la demande du syndicat mixte des bassins de l’Ille, de l’Illet et de la Flume et interrompue par une décision du 19 mars 2020 en raison de la crise sanitaire reprend son cours pour une durée de 11 jours consécuits, du 6 juillet 2020 au 16 juillet 2020 (12h00). Les communes concernées par le projet sont Gévezé, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-des-Fougeretz, La Mézière, Langan, Langouët, Pacé, Romillé, Saint-Gondran et Vignoc. Les pièces du dossier de demande de déclaration d’intérêt général et d'autorisation seront mises à disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, aux heures et jours suivants susceptibles d’évoluer en raison de la crise sanitaire, en mairie de : - Gévezé (siège de l’enquête) - Espace des droits de l'homme - BP 335850 Gévezé : le lundi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - le mardi, mercredi et vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 - le Jeudi : de 09h00 à 12h00 - Pacé (11 avenue Brizeux) : le lundi, mardi et jeudi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 - le mercredi : de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 - le vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. -

Diagnostic Pour La Révision Du Programme Local De L’Habitat

Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron Diagnostic pour la révision du Programme Local de l’Habitat Diagnostic Juillet 2015 Diagnostic Programme local de l’habitat – Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron –Juillet 2015 1 Sommaire Préambule ..................................................................................................................... 4 1. Bien que marqué par la crise, un territoire qui reste dynamique ............................... 7 1.1. Une dynamique démographique moins forte que par le passé, mais qui reste soutenue .................................................................................................................................. 7 1.2. Des mutations socio-démographiques ................................................................... 13 2. Un marché de l’habitat sélectif .............................................................................. 17 2.1. Des niveaux de prix assez élevés ............................................................................ 17 2.2. L’accession sociale .................................................................................................. 25 2.3. Dans un contexte de prix élevés, le parc social joue un rôle fondamental ............ 26 2.4. Des indicateurs sociaux plutôt favorables mais un poids significatif de ménages modestes ................................................................................................................................ 28 2.5. L’adéquation prix immobiliers / revenus des ménages en question .................... -

Ligne 3 : La Guerche De Bretagne - Châteaugiron - Rennes Du Lundi 31 Août 2020 Au Mardi 6 Juillet 2021

Ligne 3 : La Guerche de Bretagne - Châteaugiron - Rennes Du lundi 31 août 2020 au mardi 6 juillet 2021 Ligne 3 : La Guerche de Bretagne - Châteaugiron - Rennes Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Lundi à Samedi Jours de circulation vendredi vendredi vendredi vendredi vendredi vendredi vendredi vendredi vendredi vendredi samedi vendredi vendredi samedi vendredi samedi vendredi samedi samedi samedi Période scolaire zone B Période vacances scolaires zone B Château Château Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Rennes Affichage sur l'autocar giron giron 302 304 306 308 310 362 312 314 316 318 320 322 324 380 326 328 330 382 332 334 336 Particularités Particularités B B Commune Arrêt LA GUERCHE Place du Champ de Foire 5:55 | 6:25 | | | | 6:55 | | | | | 8:15 | | | 9:15 | | LA GUERCHE Hôpital 5:57 | 6:27 | | | | 6:57 | | | | | 8:17 | | | 9:17 | | VISSEICHE Centre 6:01 | 6:31 | | | | 7:01 | | | | | 8:21 | | | 9:21 | | MOULINS Mairie 6:08 | 6:38 | | | | 7:08 | | | | | 8:28 | | | 9:28 | | PIRE SUR SEICHE Le Ballon 6:11 | 6:41 | | | | 7:11 | | | | | 8:31 | | | 9:31 | | BOISTRUDAN Centre | | | 6:34 | | | | | | | | | | | | | | | PIRE Centre | 6:12 | 6:42 | 6:57 | | 7:12 | 7:32 | 8:00 | 8:17 | 9:00 | 9:32 | AMANLIS Centre | 6:17 | 6:47 | 7:02 | | 7:17 | 7:37 | 8:05 | 8:22 | 9:05 | 9:37 | AMANLIS Les Réhardières | 6:22 | 6:52 | 7:07 | | 7:22 | 7:42 | -

Du Pays De Rennes Cohérence Territoriale

SchémaSCoT de du Pays de Rennes cohérence territoriale DAC Document d’aménagement commercial Pays deRennes Approuvé par le Comité syndical le 29 mai 2015 SYNDICAT MIXTE DU SCOT Acigné Andouillé-Neuville Aubigné Bécherel Betton La Bouexière Bourgbarré Brécé Bruz Cesson-Sevigné Chancé Chantepie La Chapelle-Chaussée La Chapelle-des-Fougeretz La Chapelle-Thouarault Chartres-de-Bretagne Chasné-sur-Illet Châteaugiron Chavagne Chevaigné Cintré Clayes Corps-Nuds Domloup Dourdain Ercé-près-Liffré Feins Gahard Gévezé Guipel L’Hermitage Laillé Langan Langouët Liffré Melesse La Mézière Miniac-sous-Bécherel Montgermont Montreuil-le-Gast Montreuil-sur-Ille Mordelles Mouazé Nouvoitou Noyal-Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Vilaine Orgères Ossé Pacé Parthenay-de-Bretagne Piré-sur-Seiche Pont-Péan Rennes Le Rheu Romazy Romillé Saint-Armel Saint-Aubin-d’Aubigné Saint-Aubin-du-Pavail Saint-Erblon Saint-Germain-sur-Ille Saint-Gilles Saint-Gondran Saint-Grégoire Saint-Jacques-de-la-Lande Saint-Médard-sur-Ille Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Symphorien Sens-de-Bretagne Servon-sur-Vilaine Thorigné-Fouillard Le Verger Vern-sur-Seiche Vezin-le-Coquet Vieux-Vy-sur-Couesnon Vignoc Document réalisé par l’AUDIAR, pour le Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes – mai 2015 © AUDIAR SOMMAIRE Conditions générales d’implantation 5 Conditions spécifiques de développement 9 Les zones d’aménagement commercial du Pays de Rennes 12 1 LES ZACOM DU CŒUR DE MÉTROPOLE 15 Route de Lorient – Rennes / Vezin-le-Coquet 16 Nord Rocade – Rennes / Saint-Grégoire 17 Alma – Rennes 18 Sud Rocade