TABLE DES MATIERES Pages REMERCIEMENTS

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

.Fifi...In.Waan»: , 31..-...31...1. .1...“ M

.. 51.... .. PH . ...v 411 .. -. v.1. b... h. u a . a .ag....vww3.mw; i . t .. ... $1.ka , v1 L59! 1.355;. M...» n. a 6.... 1 :71 .L- .. v-3} - i... mwnfiwEmuw . firswmffiwur. E. L: .- , c .31.. 1 5.] 1.2.2.41. .w: w 1m...” .1. 11. a. m . , . L»... 5.5.... my"? 1%. .. .r. .5». I. ..p. HwN...».U-.h....1... {whwnnuflzfinfiwfl flaws... n...” ... .HWVWW you - .8.“ .g .9453. :1 . .YWMV . .. 3..w.1........1 4%....th . 3m...” .14“: .PnMvrlmH..., . - r ] .11 (Kglhfi‘. a... ,. 1 .. 1N. ’- .. 0.. u 0.13 . - .fifi.....in.wav. ‘.‘|:L~!- an»: . , .]0] 31..-... 31...... .1. .1...“ M. I”. n .5 5%..“ kumwlflb . .1 . 2.. r.» .. ... ..rtf. dr— ..... I.].Iou.v.. 3... n1 .1 .1. .1)": 419.0114 ”.14“- . .. .21.- .:..............1m§.d& he? .. 1.1..s..nh.r.,.... 9......uLx. .1 .Tshlui . , . .. .5] .-.. .Wmuw Nougat... 11. non. 5’47“: “-13.6 I ,ZIWWuu-N..- 2... - “than...” 2.....13 .93 1. ,. , . .. .3 Oi . fid n 4:... l Pa... .45»..E...+..L 5* human.» r .. n . .M. #142“. .53 Mo... "X. 5. wand, H ._ . I1..1..G..H.I.L. armeknfindvr . .L .1 . 7| 5 l O «O . AVILJIHAH. I.I u‘1 .. 1.17.. Iovr A. .1. b. 3. 1.. Ivnb rdulaulh .. .. If.» 5...... (at. o 1.1.11. .. a in']; :0]. an”: . .. (Lute... nu . 1 . , wd11xu1 b #7.... .. .uc iv.” ... .1 .. .. ”4.07.1.113: 4.111.121 bl. $1.. 1.). 1 .. W but...“ O..1ap.-av.0o.|h.51r c... .o.1ncOI11]]o. at: I 2.. .1. .1119... v1.11“... .. .. .d .autifi]. -

Contribution Des Femmes Aux Dépenses Des Ménages Et À La Réduction De La Pauvreté À Maradi

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité- Travail- Progrès MINISTERE DES FINANCES INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE Etablissement Public à Caractère Administratif OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PAUVRETE ET DU DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE (ONAPAD) Contribution des femmes aux dépenses des ménages et à la réduction de la pauvreté à Maradi Etude réalisée dans le cadre du Programme Conjoint Maradi du Système des Nations Unies au Niger Novembre 2012 LISTE DES TABLEAUX ....................................................................................................... II LISTE DES GRAPHIQUES ET FIGURES ....................................................................... III LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................... V INTRODUCTION .................................................................................................................... 1 CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA REGION DE MARADI .................................. 4 1.1. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET NATURELLES ................................................... 4 1.1.1 Les caractéristiques physiques. ............................................................................... 4 1.1.2. Les caractéristiques naturelles ................................................................................. 4 1.2 SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE ........................................................................... 6 1.2.1 Les caractéristiques sociales .................................................................................... -

Download File

NIGER 2018 Annual Report Dear friends 2 2018 | Key results for children 3 Our goals, our achievements 6 Goal area 1 | Every child survives and thrives 7 Goal area 2 | Every child learns 11 Goal area 3 | Every child is protected from violence and exploitation 14 Goal area 4 | Every child lives in a clean and safe environment 16 Goal area 5 | Every child has an equitable chance in life 18 Humanitarian action 20 Cutting across programmes 22 Finances 24 Credits Supervision: Félicité Tchibindat, Representative, Ilaria Carnevali, Deputy Representative (Programmes) Coordination: Lalaina Fatratra Andriamasinoro, Juan Haro Content & graphic design consultant: Tamara Sutila Photography: ©UNICEF Niger ©UNICEF Niger 2019 Dear friends The year 2018 was a significant one for UNICEF in Niger as we closed our 2014–2018 country programme and developed our new programme for 2019–2021, aligned with the Government of Niger’s Economic and Social Development Plan 2017–2021 and the United Nations Development Assistance Framework 2019–2021. As such, the year was an opportunity for UNICEF to take stock of successes and areas of improvement, and to reassess our goals and strategies considering the overlapping challenges faced by children in Niger. Niger has made progress in building an enabling environment for children’s rights, addressing systemic challenges in service delivery and better reflecting the needs and priorities of children, families and communities through its decentralization process. However, progress in improving social indicators is slow and has stagnated. Children continue to face the threats of malnutrition, open defecation, disease outbreaks, low quality of education and violence and abuse, all underpinned by high levels of poverty, gender inequality, conflict and insecurity in parts of the country and insufficient government spending on social sectors. -

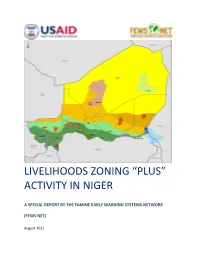

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

July, 1984 USAID, Niamey NIGER IRRIGATION SUBSECTOR

NIGER IRRIGATION SUBSECTOR ASSESSMENT VOLUME ONE MAIN REPORT July, 1984 Glenn Anders, Irrigation Engineer USAID, Niamey Walter Firestone, Agronomist Michael Gould, Environmental Specialist Emile Malek, Public Health Specialist Emmy Simmons, arming Systems Economist Malcolm Versel, Vegetable Marketing Teresa Ware, Institutional Analyst Tom Zalla, Team Leader NIGER IRRIGATION SUB-SECTOR A.SSESSMENT Table of Contents Paae EXECUTIV.E S==",R L.. .......... i i. INTRODU2 0N...... ................. II. GOVERNMENT AND DONOR ACTIVITIES RELATED TO IRRIGATED AGRICULTURE ...... ........... 2 A. Government of Niger Institutions ....... 2 1, Ministrv of Rqal Development (MDR) . 2 2. Ministry of Hydrology and the Environment (AHE) ........... 3 3. Ministry of Higher Education and Research (MESR) ...... ............ 4 B. Donor Activities ....... ............. 4 III. IRRIGATION SYSTEMS IN NIGER .... ........ 5 A. Jointly Managed River Pumping Systems . 6 B. Jointly Managed Surface Dam Systems . 6 C. Jointly Managed Ground Water Pumping Systems ........................ 7 D. Individual Managed Micro-Irrigation Systems ......... ................. 7 IV. ENGINEERING ASPECTS OF IRRIGATED AGRICULTURE IN NIGER .......... .................. 8 A. Factors Influencing Development Costs . 9 1. Topography ........ ............... 9 2. Design Standards... ............ 11 3. Competition ..... .............. 12 4. Risk and Uncertainty... .......... .. 12 B. Water Supply and Management Problems. 13 C. System Maintenance. ............... 14 D. Feasibility of Promoting -

The Alhazai of Maradi : Traditional Hausa Merchants in a Changing Sahelian City I Emmanuel Oregoire: Translated and Edited by Benjamin H

Emmanuel Gregoir tr nslated by Benjamin H. Hardy THEALHAZAI OFMARADI An Allurji of Maradi THEALHAZAI OFMARADI Traditional Hausa Merchants in a Changing Sahelian City Emmanuel Cregoire edited and translated by Benjamin H. Hardy Lynne Rienner Publishers • Boulder & London Published in the United States of America in 1992 by Lynne Rienner Publishers, Inc. 1800 30lh Street, Boulder, Colorado 80301 and in the United Kingdom by Lynne Rienner Publishers, Inc. 3 H~nrietta Street, Covent Garden, London WC2E 8LU First published in France by Editions de I'ORSTOM as us Alhazai de Maradi (Niger): Histoire d'un groupe de riches marchands sahdliens. © 1986 by ORSTOM Revised, English-language edition © 1992 by Lynne Rienner Publishers, Inc. All rights reserved Photo credit: pp. ii, 85-89-Emmanuel Gregoire Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Gregoire, Emrnanuel, 1951- [Alhazai de Maradi, Niger. English] The Alhazai of Maradi : traditional Hausa merchants in a changing Sahelian city I Emmanuel Oregoire: translated and edited by Benjamin H. Hardy. p. cm. Translation of: Les Alhazai de Maradi, Niger. Includes bibliographical references and index, ISBN 1-55587-278-6 (alk:. paper) 1. Merchants-Niger-Maradi-History. 2. Maradi (Niger) Commerce-History. 3. Maradi (Niger)-Economic conditions. I. Hardy, Benjamin H. n. Title. HF3924.Z9M37413 1992 91-35195 381'.1'089937--dc20 CIP British Cataloguing in Publication Data A Cataloguing in Publication record for this book is available from the British Library. Printed and bound in the United Stales of America The paper used in this publication meets the requirements of the American National Standard for Permanence of Paper for Printed Library Materials Z39.48-1984. -

Code General Ct Niger 2011.Pdf

Code général des collectivités territoriales République du Niger Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires Religieuses Direction Générale de la Décentralisation et de la Déconcentration CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Recueil des textes sur la Décentralisation Edition 2011 1 Code général des collectivités territoriales 2 Code général des collectivités territoriales Sommaire page CONSTITUTION de la République du Niger 5 Articlce 164 - 165 - 166 - 167 LOI N° 2008-42 du 31 juillet 2008 relative à l’organisation 7 et l’administration du territoire de la République du Niger ORDONNANCE N° 2010-54 du 17 septembre 2010 portant 17 Code Général des Collectivités Territoriales de la République du Niger. ORDONNANCE N° 2010-55 du 17 septembre 2010 123 portant statut des communes à statut particulier ou villes. ORDONNANCE n° 2010-56 du 17 septembre 2010 143 portant érection des communautés urbaines de Niamey, Maradi, Tahoua et Zinder en communes à statut particulier ou villes et les communes les composant en arrondissements. ORDONNANCE N° 2009-002/PRN du 18 août 2009, 149 modifi ant et complétant la loi 2002-14 du 11 juin 2002 portant création des Communes et fi xant le nom de leurs chefs-lieux. ORDONNANCE N° 2009-003/PRN du 18 Août 2009, 153 modifi ant et complétant la loi 2003-035 du 27 août 2003 portant composition et délimitation des Communes. ORDONNANCE N° 2009-016 du 22 septembre 2009 157 complétant l’ordonnance n° 2009-003 du 18 août 2009 modifi ant et complétant la loi 2003-035 du 27 août 2003 portant composition et délimitation des Communes. -

Brochure D'information Sur La Décentralisation Au Niger

REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA DECONCENTRATION BROCHURE D’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2011 r 1 s r 2 s SOMMAIRE Liste des sigles .......................................................................................................... 4 Avant propos ............................................................................................................. 5 Première partie : Généralités sur la Décentralisation au Niger ......................................................... 7 Deuxième partie : Des élections municipales et régionales ............................................................. 19 Troisième partie : A la découverte de la Commune ......................................................................... 23 Quatrième partie : A la découverte de la Région .............................................................................. 49 Cinquième partie : Ressources et autonomie de gestion des collectivités ........................................ 61 Sixième partie : Stratégies et outils du développement des collectivités ...................................... 67 Annexe 1 Carte administrative du Niger .............................................................................. 83 Annexe 2 Accords de coopération décentralisée existants au Niger ................................. 88 r 3 s LISTE DES SIGLES ANFICT Agence Nationale pour le Financement des Collectivités -

Présence Et Assistance Des Partenaires - NIGER - REPONSE AUX INONDATIONS 2020 1 OCTOBRE 2020

Présence et assistance des partenaires - NIGER - REPONSE AUX INONDATIONS 2020 1 OCTOBRE 2020 Nombre de partenaires par commune affectée Les frontières, les noms et les désignations utilisées sur cette carte n'impliquent pas l'endossement officiel ou l'acceptation par les Nations Unies. https://fscluster.org/niger Date de production: 30-septembre-2020 Sources de données: Cluster SA-Niger/Matrice réponse inondations Présence et assistance des partenaires - NIGER - REPONSE AUX INONDATIONS 2020 1 OCTOBRE 2020 Presence des partenaires par commune affectée (1/2) Région Département Commune Organisation Statut Type d'activité Nombre de ménages ciblés Nombre de personnes ciblées Agadez Agadez Agadez CRN/CICR Mobilisé Cash 1 000 7 000 Agadez Arlit Gougaram DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 133 931 Agadez Iferouane Iferouane DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 150 956 Agadez Iferouane Timia DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 141 751 Agadez Ingall Ingall DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 576 2 552 Agadez Tchirozerine Agadez GAGE (WFP) Planifié Cash 828 5 796 Agadez Tchirozerine Dabaga GAGE (WFP) Planifié Vivres 2 763 19 341 Agadez Tchirozerine Tabelot DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 895 7 279 Agadez Tchirozerine Tchirozerine GAGE (WFP) Planifié Vivres 8 376 58 632 Diffa Diffa Diffa IRC Planifié (blank) 100 700 Diffa Diffa Diffa Karkara (WFP) Planifié Cash 352 2 464 Diffa N'Guigmi N'Guigmi VND (WFP) Planifié Vivres 481 3 367 Dosso Boboye Birni N'Gaouré DNPGCA (CCA) Planifié (blank) 458 3 996 Dosso Boboye Birni N'Gaouré IRW Mobilisé (blank) 450 3 150 Dosso Boboye Birni -

Programme Conjoint Multisectoriel Maradi

PROGRAMME CONJOINT D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE MARADI 2011 - 2013 SOMMAIRE ABREVIATIONS & ACRONYMES ....................................................................................................................... 3 RESUME EXECUTIF ............................................................................................................................................. 5 INTRODUCTION ................................................................................................................................................... 9 I. CONTEXTE ET ANALYSE DE SITUATION ................................................................................................... 11 I.1. Situation géographique et humaine ........................................................................................................................ 11 I.2. Environnement, énergie et habitat (OMD 7) ......................................................................................................... 12 I.3. Profil de pauvreté (OMD1) ..................................................................................................................................... 13 I.4. Contexte socio - culturel et genre (OMD3) ............................................................................................................ 13 I.5. Développement rural (OMD1) ............................................................................................................................... 15 I.6. Sécurité alimentaire et nutrition (OMD1 et 4)....................................................................................................... -

C:\Mes Documents\Annuaires\Annu

ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2011 - 2015 REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DU PLAN -©©©- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE Etablissement Public à Caractère Administratif ANNUAIRE STATISTIQUE 2011-2015 Edition 2016 Novembre 2016 1 ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2011 - 2015 2 ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2011 - 2015 ANNUAIRE STATISTIQUE 2011 - 2015 EDITION 2016 Novembre 2016 3 ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2011 - 2015 4 ANNUAIRE STATISTIQUE DU NIGER 2011 - 2015 Ce document a été élaboré par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’Institut National de la Statistique (INS) : les structures : - Direction de la Comptabilité Nationale, de la Conjoncture et des Etudes Economiques (DCNCEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Moussa MAMAN HASSAN, Directeur de la Coordination et du Management de l’Information Statistique ; - Issoufou SAIDOU, Chef de Division de la Coordination Statistique et de la Coopération. Ce document a été examiné et validé par les personnes ci-après : - Djibo SAIDOU, Inspecteur des Services Statistiques (ISS) ; - Ghalio EKADE, Inspecteur de Services Statistiques (ISS) ; - Ousseini HAMIDOU, Inspecteur de Services Statistiques (ISS) ; - Mahamadou CHEKARAO, Directeur / DCNCEE ; - Gapto MAI MOUSSA, Chef de Division des Statistiques Sociales (DSS) - Amadou MOSSI DIORI, Chef de Division de la Conjoncture ; - Tassiou ALMADJIR, Chef de Division des Comptes Nationaux. La reproduction de ce document a été assurée par le Service de Reprographie de l’INS : - Mme Mossi ODILE ECLOU, Chef de Service ; - Abdoul Aziz HAMANI ; - Mohamed MOUSSA ; - Alhassane TAHIROU. -

Niger: KV Ländliche Wasserversorgung Maradi

Niger: KV Ländliche Wasserversorgung Maradi / Ländliche Wasserversorgung Maradi I und II Ex Post-Evaluierungsbericht Zur Entwicklungsmaßnahme Bezeichnung gemäß Auftrag Ländliche Wasserversorgung Maradi I (FZ) Ländliche Wasserversorgung Maradi II (FZ) KV Ländliche Wasserversorgung Maradi (TZ) Nummer 1994 66 293 (Sachinvestitionen FZ) 1998 66 658 (Sachinvestitionen FZ) 1994.2252 8-001.12 (Beratungsleistungen TZ) Gesamtlaufzeit nach Phasen 10/1995 – 12/1998 01/1999 – 12/2003 Gesamtkosten EUR 8,13 Mio. (FZ) EUR 5,71 Mio. (FZ) EUR 5,64 Mio. (TZ) Gesamtziel laut Angebot, bei laufen- Oberziel: „Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen den. Entwicklungsmaßnahmen zu- durch eine deutliche Reduzierung der Gesundheitsgefähr- sätzlich das aktuelle Phasenziel dung der Bevölkerung durch die dauerhafte Bereitstellung einer ausreichenden Menge hygienisch einwandfreien Trinkwassers." Projektziel: „Sicherung einer ganzjährigen kontinuierlichen Wasserversorgung der ländlichen Bevölkerung in der Pro- grammregion mit Trinkwasser unbedenklicher Qualität“. Politischer Träger Nigrisches Ministerium für Wasserressourcen (Ministère de l’Hydraulique) Durchführungsorganisationen (im Regionaldirektion für Wasserressourcen der Verwaltungsre- Partnerland) gion Maradi (Direction Régionale de l‘Hydraulique Maradi) Zielgruppen laut Angebot Ländliche Bevölkerung der Départements Tessaoua, Mayahi und Dakoro mit den Hauptnutzergruppen Ackerbauern, Frau- en, Viehhalter und transhumante Viehhalter Erfolgseinstufung 4 • Relevanz 3 • Effektivität 4 • Effizienz 4 • Übergeordnete