Projet D'amenagement Et De Developpement Durables

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

4-3-1 Liste Des Emplacements Réservés Local D’Urbanisme Intercommunal En Date Du 13 Janvier2020

Annexe Règlement –liste des emplacements réservés Vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire approuvant le Plan 4-3-1 liste des emplacements réservés local d’urbanisme intercommunal en date du 13 janvier2020 1 Annexe Règlement –liste des emplacements réservés 2 Annexe Règlement –liste des emplacements réservés Superficie LIBELLE Numéro Localisation Bénéficiaire m² Création de stationnements et d'une liaison piétonne rues Anatole France / Ambroise Paré BER1 6462 Bergerac Ville de Bergerac Création de stationnements et d'une liaison piétonne rues Anatole France / Ambroise Paré BER1 75 Bergerac Ville de Bergerac Création de stationnements et d'une liaison piétonne rues Anatole France / Ambroise Paré BER1 1519 Bergerac Ville de Bergerac Création d'un tourne-bride à Podestat BER2 647 Bergerac Ville de Bergerac Création d'un cheminement piéton au Nord Ouest BER3 8597 Bergerac Ville de Bergerac Création d'un cheminement piéton au Nord Ouest BER3 2615 Bergerac Ville de Bergerac Aménagement de cheminements piétons / cycles et d'espaces verts en bordure du Caudeau BER4 1533 Bergerac Ville de Bergerac Aménagement de cheminements piétons / cycles et d'espaces verts en bordure du Caudeau BER4 4507 Bergerac Ville de Bergerac Aménagement de cheminements piétons / cycles et d'espaces verts en bordure du Caudeau BER4 1817 Bergerac Ville de Bergerac Aménagement de cheminements piétons / cycles et d'espaces verts en bordure du Caudeau BER4 855 Bergerac Ville de Bergerac Aménagement de cheminements piétons / cycles et d'espaces verts -

Carnet De Route De Janvier 2021 À Janvier 2022

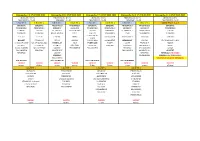

Dimanche 3 JANVIER 2021 Dimanche 10 JANVIER 2021 Dimanche 17 JANVIER 2021 Dimanche 24 JANVIER 2021 Dimanche 31 JANVIER 2021 BERGERAC : 8 h 45 PRIGONRIEUX : 8 h 45 BERGERAC : 8 h 45 PRIGONRIEUX : 8 h 45 BERGERAC: 8 h 45 PRIGONRIEUX : 9 h 00 BERGERAC : 9 h 00 PRIGONRIEUX : 9 h 00 BERGERAC : 9 h 00 PRIGONRIEUX: 9 h 00 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPES 1, 2 et 3 BERGERAC BERGERAC PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX BERGERAC BERGERAC PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX BERGERAC PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX BERGERAC BERGERAC PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX BERGERAC BERGERAC PRIGONRIEUX LA BOULE LE FLEIX STE-FOY DE L. COURS-DE-PILE LE FLEIX GARDONNE ST-AUBIN-DE-L. MOULEYDIER LE FLEIX MUSSIDAN ST-MEARD RTE DE LALINDE COUZE STE FOY SAUSSIGNAC FAUX ST-GERMAIN ST-MEARD ST PHILIPPE du ST-GERY STE-FOY CASTANG BAYAC MARGUERON NAUSSANNES ST-AUBIN ST-REMY Seignal BOSSET ST-PHILIPPE PEZULS MONSAC PUYGUILHEM LA SAUVETAT BEAUMONT ISSIGEAC ST-GERAUD DES CORPS LA FARGUE BASSE BAS DE SAUSSIGNAC TREMOLAT FAUX FONROQUE EYMET COUZE EYRENVILLE FRAISSE LA FORCE LA FERRIERE LE CINGLE BERGERAC BERGERAC BERGERAC VARENNES BOUNIAGUES BOSSET BOURG D'ABREN BAS DU PEYRAT MAUZAC PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX BERGERAC LE COLOMBIER LUNAS PRIGONRIEUX BERGERAC SAUVEBOEUF PRIGONRIEUX MONBAZILLAC GINESTET BERGERAC LALINDE BERGERAC PEYMILOU VIN CHAUD BERGERAC PRIGONRIEUX BERGERAC OU PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX VIN CHAUD SALLE DE PEYMILOU Sép: BOSSET Sép: TREMOLAT Sép: FONROQUE Sép: BEAUMONT 5828672 5696393 5828720 5696398 5828756 5696402 5828792 5696408 5696413 68 Kms 68 Kms 92 -

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 15 Mars 2020

ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 15 Mars 2020 Livre expurgé des listes et candidats (limité aux communes du portefeuille : Arrondissement de Bergerac) Page 1 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Département 24 Dordogne Commune 028 - Beaumontois en Périgord Candidat au conseil communautaire POUR CONTINUER ENSEMBLE 1 M. MORTEMOUSQUE Dominique Oui 2 Mme BAGES Éléonore Oui 3 M. ORTEGA Anthony 4 Mme MARIN Cécile 5 M. LIGNAC Michel Oui 6 Mme VITRAC Sabrina Oui 7 M. LANDAT Sébastien Oui 8 Mme GENDREAU Marielle Oui 9 M. PIBOYEU Jean-François Oui 10 Mme ROLAND Virginie 11 M. MERCIER Vincent 12 Mme FIORE Ingrid 13 M. WAN-KERKHOVE Sylvain 14 Mme ALIA Marie-Thérèse 15 M. LANDAT Jean Gilles 16 Mme LEJEUNE Jacqueline 17 M. MICOINE Jean-Paul 18 Mme CHOUIPE Laëtitia 19 M. DELPIT Paul 20 Mme BOIREAU Maud, Audrey, Mathilde 21 M. BECHEREL Patrick 22 Mme GRAVES Ghislaine 23 M. FLAYAC Bertrand 24 Mme BIDOU Colette 25 M. MORON Pascal Page 2 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Département 24 Dordogne Commune 037 - Bergerac Candidat au conseil communautaire UNE AUTRE VISION POUR BERGERAC 1 M. DUBOIS Robert Oui 2 Mme DETTWEILLER Catherine Oui 3 M. ALLARD Mathieu Oui 4 Mme PONCET Stéphanie Oui 5 M. LE BERRE Stéphane Oui 6 Mme CENSIER Christine Oui 7 M. CORNET François Oui 8 Mme CHATARD Noelle Oui 9 M. RICHARD Robert Oui 10 Mme BOUCHER Nadège, Anne Oui 11 M. SALAVERT Giles Oui 12 Mme MATHIE Angélique Oui 13 M. RODRIGUEZ Alain Oui 14 Mme TECHER Marie Oui 15 M. -

Télécharger Le

Cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Bergerac » homologué par le décret n° 2011-1260 du 7 novembre 2011, modifié par le décret n° 2013-128 du 7 février 2013 CHAPITRE Ier I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III. - Couleur et types de produit L’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges. IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1°- Aire géographique La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins blancs, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins rouges sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Dordogne : Baneuil, Bergerac, Boisse, Bonneville-et-Saint-Avit-de- Fumadières, Bouniagues, Campsegret, Carsac-de-Gurson, Colombier, Conne-de-Labarde, Cours-de-Pile, Creysse, Cunèges, Eymet, Faurilles, Flaugeac, Le Fleix, Fonroque, La Force, Fougueyrolles, Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Issigeac, Lalinde, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Lanquais, Les Lèches, Lembras, Lunas, Maurens, Mescoules, Minzac, Monbazillac, Monestier, Monfaucon, Monmadalès, Monmarvès, Monsaguel, Montazeau, Montcaret, Montpeyroux, Mouleydier, -

Élections Régionales . École De Gardonne . Horizon 3000 . Move'dance Zumba . Comité Des Fêtes . Restos Du Coeur

. A.I.P.E. N°92 Une réunion de l’AIPE (association indépendante des parents d’élèves) s’est tenue jeudi 15 octobre dernier au mille club. Elle est la suite de l’assemblée générale qui avait lieu le 24 septembre dernier. Lors de cette réunion un nouveau bureau a été constitué après la démission de la trésorière et de la secrétaire. Nouveau bureau: présidente: Mme coraline Roth, secrétaire: Mme suzy Cortilhas-alves, trésorière: Mme Roth sonia. La prochaine manifestation à venir est la bourse aux jouets qui se déroulera dimanche 15 novembre 2015 au foyer-club de Gardonne de 9 heures a 17 heures. www.gardonne.fr - [email protected] Réservations et inscriptions auprés de Mme coraline Roth au 06.26.61.20.65. Informations Municipales NOVEMBRE 2015 . COMITÉ DES FÊTES . Le vendredi 23 octobre 2015, le comité des fêtes a tenu son assemblée générale, salle de l’accueil. Après ÉLECTIONS RÉGIONALES lecture des bilans moral et financier, le bureau a été réélu à l’unanimité. Présidente: Mme Comte Céline Vice Président: M. Poirot Claude Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. Le bureau de vote sera ouvert à la mairie Secrétaire: Mme Marquet Christelle Secrétaire Adjointe: Mme Lalizou Christine de 8 heures à 18 heures. IMPORTANT: Ne pas oublier de venir voter avec une pièce d’identité et la carte Trésorière: Mme Gasnier Paulette Trésorier adjoint: M. Delteil Philippe d’électeur. La soirée s’est terminée par un moment convivial. Vote par procuration:pour les personnes ne pouvant se déplacer, le vote par procuration permet à l’électeur de se faire représenter le jour de l’élection par un électeur de son choix. -

Fiche Structure : Alliance Villes Emploi

Fiche structure : Alliance Villes Emploi - www.ville-emploi.asso.fr TERRITOIRE Pays : France Région : Nouvelle Aquitaine Département : (24) Dordogne Ville : Bergerac Liste des communes couvertes : Alles-sur-Dordogne ((24) Dordogne), Badefols-sur-Dordogne ((24) Dordogne), Baneuil ((24) Dordogne), Bardou ((24) Dordogne), Bayac ((24) Dordogne), Beaumont-du-Périgord ((24) Dordogne), Beauregard-et-Bassac ((24) Dordogne), Beleymas ((24) Dordogne), Bergerac ((24) Dordogne), Biron ((24) Dordogne), Boisse ((24) Dordogne), Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières ((24) Dordogne), Bosset ((24) Dordogne), Bouillac ((24) Dordogne), Bouniagues ((24) Dordogne), Bourniquel ((24) Dordogne), Buisson-de-Cadouin (Le) ((24) Dordogne), Calès ((24) Dordogne), Campsegret ((24) Dordogne), Capdrot ((24) Dordogne), Cause-de-Clérans ((24) Dordogne), Clermont-de-Beauregard ((24) Dordogne), Colombier ((24) Dordogne), Conne-de-Labarde ((24) Dordogne), Cours-de-Pile ((24) Dordogne), Couze-et-Saint-Front ((24) Dordogne), Creysse ((24) Dordogne), Cunèges ((24) Dordogne), Douville ((24) Dordogne), Église-Neuve-d'Issac ((24) Dordogne), Eymet ((24) Dordogne), Faurilles ((24) Dordogne), Faux ((24) Dordogne), Flaugeac ((24) Dordogne), Fleix (Le) ((24) Dordogne), Fonroque ((24) Dordogne), Force (La) ((24) Dordogne), Fougueyrolles ((24) Dordogne), Fraisse ((24) Dordogne), Gageac-et-Rouillac ((24) Dordogne), Gardonne ((24) Dordogne), Gaugeac ((24) Dordogne), Ginestet ((24) Dordogne), Issac ((24) Dordogne), Issigeac ((24) Dordogne), Labouquerie ((24) Dordogne), Lalinde ((24) Dordogne), -

Transports Urbains Bergeracois Domaine De La Tour - “La Tour Est” 24100 BERGERAC – Tél

TRANSPORTS NOUVEAUX URBAINS SERVICES BERGERACOIS LIGNES RÉGULIÈRES DESSERTES TAD URBAIN TAD SUBURBAIN 2017 www.la-cab.fr À PARTIR DU 1er JUILLET 1 ÉDITO Le service public de transport urbain est en constante adapta- tion afin de répondre au mieux aux pratiques et aux habitants de notre agglomération Bergeracoise, qui s’est agrandi en fusion- nant avec les Coteaux de Sigoulès au 1er janvier 2017. INFORMATIONS UTILES Points de vente Nous allons dans les prochains mois réfléchir à mettre en place un dispositif plus adapté, afin d’améliorer la mobilité sur notre ter- • Antennes municipales Bergerac Services Publics - Naillac : Avenue du Maréchal Leclerc - 05 53 22 78 57 ritoire. Certaines adaptations vont avoir lieu comme notamment - Caville : 2, route Ste Foy des Vignes - 05 53 24 03 92 la ligne B qui sera désormais assurée par le TAD (transport à la • Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) : 6, place Doublet - 05 53 58 11 77 demande). • Office de tourisme : 97 rue neuve d’Argenson - 05 53 57 03 11 • À bord des autobus pour les tickets unitaires uniquement Enfin, le transport scolaire deviendra compétence de la Région Pour en savoir plus au 1er septembre 2017 et sera réalisé par convention par la Com- Contacter INFO TUB au 05 53 27 15 31 munauté d’Agglomération Bergeracoise. L’exercice de cette du lundi au vendredi de 08h00 à 11h50 et de 13h30 à 17h00 compétence sera directement assumé par la Communauté d’Agglomération Bergeracoise au 1er septembre 2018. Je tiens par cet édito à remercier les élus et les services pour leurs implications et en particulier Monsieur Claude CARPE, Vice-Pré- sident des déplacements et mobilités. -

(Aep) Distribuées Par Les Collectivités En Dordogne 2017

Délégation départementale de la Dordogne QUALITÉ DES EAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DISTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS EN DORDOGNE 2017 Le contrôle sanitaire des eaux destinées à l’alimentation humaine est régi par le Code de la Santé Publique et les modalités pratiques de sa mise en œuvre (fréquence/type d’analyse) sont précisées par l’arrêté ministériel du 21 janvier 2010. Ce suivi exercé par l’ARS est adapté d’année en année, selon l’évolution des problèmes qualitatifs rencontrés, des modifications des réseaux de distribution, des thématiques locales (zone vulnérable, captages « grenelles »…). Les analyses et la plupart des prélèvements sont confiés au Laboratoire Départemental de l’eau et ce au titre du marché public passé avec ce dernier depuis le 01/01/2017. Les analyses validées sont adressées par courriel aux exploitants et aux collectivités pour affichage. Les non conformités font l’objet d’un diagnostic approfondi avec l’appui des exploitants, des collectivités afin de déterminer : origine, impact possible, actions à mener… L’information des abonnés : Les résultats sont disponibles en ligne, avec un accès par commune, sur le site du ministère de la santé : La fiche de synthèse à l’attention des abonnés est transmise par les exploitants à l’occasion de la facturation qui peut également accéder aux résultats sur sa commune sur le site : http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l- eau-potable Un bilan départemental (eaux brutes/eaux traitées), extrait du présent document est adressé tous les ans aux exploitants et aux collectivités. CONTEXTE DEPARTEMENTAL Les captages L’alimentation en eau potable de la Dordogne provient majoritairement des nappes souterraines (puits en nappe alluviale, forages profonds, résurgences). -

Liste Des Ecoles Par Zone Geographique

LISTE DES ECOLES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Libellé collège UAI école Type école Nom école Ville école Libellé circonscription 0240643U PRIMAIRE ANNESSE ET BEAULIEU PERIGUEUX NORD SECTEUR 1 0240817H PRIMAIRE LA CHAPELLE GONAGUET PERIGUEUX NORD ANNESSE-ET-BEAULIEU La Roche Beaulieu 0240969Y ELEMENTAIRE RAZAC SUR L'ISLE PERIGUEUX NORD 0241015Y MATERNELLE RAZAC SUR L'ISLE PERIGUEUX NORD 0240176L PRIMAIRE BAYAC BERGERAC EST 0240174J PRIMAIRE STE SABINE BORN BEAUMONTOIS EN PERIGORD BERGERAC EST 0240179P ELEMENTAIRE GABRIEL JOUBERT BEAUMONTOIS EN PERIGORD BERGERAC EST 0240177M PRIMAIRE FAUX BERGERAC EST SECTEUR 2 0240178N PRIMAIRE ISSIGEAC BERGERAC EST BEAUMONTOIS EN PERIGORD Léo Testut 0240330D PRIMAIRE MONPAZIER BERGERAC EST 0240165Z ELEMENTAIRE MONSAC BERGERAC EST 0240166A ELEMENTAIRE MONTFERRAND DU PERIGORD BERGERAC EST 0240167B ELEMENTAIRE NAUSSANNES BERGERAC EST 0240172G MATERNELLE ST AVIT SENIEUR BERGERAC EST 0240317P PRIMAIRE CAPDROT BERGERAC EST 0240321U ELEMENTAIRE DAGLAN SARLAT-EST DORDOGNE 0241298F PRIMAIRE LE BUISSON DE CADOUIN SARLAT-EST DORDOGNE 0240328B PRIMAIRE MAZEYROLLES SARLAT-EST DORDOGNE SECTEUR 3 0241292Z PRIMAIRE PAYS DE BELVES SARLAT-EST DORDOGNE PAYS DE BELVES Pierre Fanlac 0240340P PRIMAIRE SAGELAT SARLAT-EST DORDOGNE 0240917S PRIMAIRE SIORAC EN PERIGORD SARLAT-EST DORDOGNE 0240335J PRIMAIRE ST CYBRANET SARLAT-EST DORDOGNE 0240339N PRIMAIRE ST POMPONT SARLAT-EST DORDOGNE 0240346W PRIMAIRE VILLEFRANCHE DU PERIGORD SARLAT-EST DORDOGNE 0240305B MATERNELLE BOUT DES VERGNES BERGERAC BERGERAC EST 0240306C MATERNELLE CYRANO DE -

Liste Des Villes Et Villages Du Département De La Dordogne

Liste des villes et villages du département de la Dordogne Communes du departement de la Dordogne en A Abjat-sur-Bandiat Agonac Ajat Allas-les-Mines Allemans Alles-sur-Dordogne Angoisse Anlhiac Annesse-et-Beaulieu Antonne-et-Trigonant Archignac Atur Aubas Audrix Augignac Auriac-du-Périgord Azerat Communes du departement de la Dordogne en B Badefols-d'Ans Badefols-sur-Dordogne Baneuil Bardou Bars Bassillac Bayac Beaumont-du-Périgord Beaupouyet Beauregard-de-Terrasson Beauregard-et-Bassac Beauronne Beaussac Beleymas Belvès Berbiguières Bergerac Bertric-Burée Besse Beynac-et-Cazenac Bézenac Biras Biron Blis-et-Born Boisse Boisseuilh Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières Borrèze Bosset Bouillac Boulazac Bouniagues Bourdeilles Bourg-des-Maisons Bourg-du-Bost Bourgnac Bourniquel Bourrou Bouteilles-Saint-Sébastien Bouzic Brantôme Breuilh Brouchaud Bussac Busserolles Bussière-Badil Communes du departement de la Dordogne en C Calès Calviac-en-Périgord Campagnac-lès-Quercy Campagne Campsegret Cantillac Capdrot Carlux Carsac-Aillac Carsac-de-Gurson Carves Castelnaud-la-Chapelle Castels Cause-de-Clérans Cazoulès Celles Cénac-et-Saint-Julien Cendrieux Cercles Chalagnac Chaleix Champagnac-de-Belair Champagne-et-Fontaine Champcevinel Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier Champniers-et-Reilhac Champs-Romain Chancelade Chantérac Chapdeuil Chassaignes Château-l'Évêque Châtres Chavagnac Chenaud Cherval Cherveix-Cubas Chourgnac Cladech Clermont-d'Excideuil Clermont-de-Beauregard Colombier Coly Comberanche-et-Épeluche Condat-sur-Trincou Condat-sur-Vézère Conne-de-Labarde -

LETTRE CIRCULAIRE N° 20130000045

LETTRE CIRCULAIRE n° 2013-0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1.023.0 Montreuil, le 28/05/2013 28/05/2013 DIRECTION DE LA OBJET REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU Bénéficiaires du versement transport (art. L. 2333-64 et s. du SERVICE Code général des Collectivités Territoriales) GESTION DES OUTILS ET BASES DOCUMENTAIRES Texte à annoter : LCIRC-2012-097; Affaire suivie par : SCB/PM A compter du 1er janvier 2013, la Communauté d'Agglomération BERGERACOISE se substitue à l'AOT Ville de Bergerac A compter du 1er janvier 2013, la Communauté d'Agglomération BERGERACOISE comprend les communes de BERGERAC, BOSSET, BOUNIAGUES, COLOMBIER, COURS-DE-PILE, CREYSSE, FRAISSE, GARDONNE, GINESTET, LA FORCE, LAMONZIE-MONTASTRUC, LAMONZIE-SAINT-MARTIN, LE FLEIX, LEMBRAS, LUNAS, MONBAZILLAC, MONFAUCON, MOULEYDIER, PRIGONRIEUX, QUEYSSAC, SAINT-GEORGES- BLANCANEIX, SAINT-GERMAIN-ET-MONS, SAINT-GERY, SAINT-LAURENT-DES-VIGNES, SAINT-NEXANS, SAINT-PIERRE- D'EYRAUD, SAINT-SAUVEUR. A compter du 1er janvier 2013, le versement transport est instauré sur ce périmètre de transport urbain, au taux de 0,30 % Coordonnées postales, comptables et bancaires Par un arrêté du 23 novembre 2012, la Préfecture de la Dordogne a approuvé la création à compter du 1er janvier 2013, d'un nouvel établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre issu de la fusion de la Communauté de communes de « Bergerac pourpre », de la Communauté de Communes « des trois vallées du Bergeracois » et de la Communauté de Communes « Dordogne Eyraud Lidoire » et de sa transformation en communauté d'agglomération. Ce nouvel EPCI prend le nom de Communauté d'Agglomération BERGERACOISE. La Communauté d'Agglomération BERGERACOISE se substitue à l'AOT Ville de Bergerac (identifiant n° 9302404) à compter du 1er janvier 2013 Par une délibération du 14 janvier 2013, le Conseil Communautaire a décidé d'instaurer, à compter du 1er janvier 2013, le versement transport sur le territoire des communes de la Communauté d'Agglomération BERGERACOISE, avec application d'un taux de 0,30 %. -

Bulletin N°66 3 Ème Trimestre 2016

www.ville-prigonrieux.fr Bulletin n°66 3 ème trimestre 2016 SOMMAIRE P2 Editorial P3 Actualités Prigontines P4 Festivités à Peymilou P5 Evènements Municipaux et Associatifs P6-7 Dossier : La Rivière Dordogne P8 Autre patrimoine prigontin : les sentiers de randonnées P9 Structures Jeune Public P10 Travaux et Projets P11 Expression politique La Municipalité tient à remercier l’ensemble des personnes ayant contribué à la réalisation de ce numéro P12 En projet : par la mise à disposition d’informations ou de supports. Boucle de Rosette Ouest 1 Editorial du Maire Chers Prigontines et Prigontins, Nous sommes dans la période de l’année où nous pouvons profiter au maximum du plaisir de vivre ensemble au travers des nombreuses journées et manifestations propices aux rencontres. La saison a démarré avec les festivités du 1er mai à Peymilou, les tournois de foot, les rencontres de l’Age d’Or, les Vide-Ta-Chambre et Vide-Grenier, les fêtes des écoles, les Rendez-Vous du Bien-Être, Prigont’Art, la Soirée Gourmande. Toutes ces manifestations ont connu, malgré les caprices de la météo, un franc succès et je tiens à féliciter les organisateurs. Elles permettent de faire connaître notre Ville ; je peux vous assurer que notre Commune est très appréciée par les visiteurs pour la qualité de ses infrastructures, de son accueil et de ses activités. D’autres manifestations importantes auront lieu tout au long de l’été : la Fête de Peymilou, la Bodega du Rugby, le repas de la Société de Chasse, la randonnée nocturne de Prigo’Rando, la Fête de la Rivière organisée avec nos voisins de Lamonzie-Saint-Martin, durant lesquelles j’aurai toujours autant de plaisir à vous rencontrer.