Die Dynamik Ethnischer Wohnviertel in Wien

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Vienna Children and Youth Strategy 2020 – 2025 Publishing Details Editorial

The Vienna Children and Youth Strategy 2020 – 2025 Publishing Details Editorial Owner and publisher: In 2019, the City of Vienna introduced in society. Thus, their feedback was Vienna City Administration the Werkstadt Junges Wien project, a taken very seriously and provided the unique large-scale participation pro- basis for the definition of nine goals Project coordinators: cess to develop a strategy for children under the Children and Youth Stra- Bettina Schwarzmayr and Alexandra Beweis and young people with the aim of tegy. Now, Vienna is for the first time Management team of the Werkstadt Junges Wien project at the Municipal Department for Education and Youth giving more room to the requirements bundling efforts from all policy areas, in cooperation with wienXtra, a young city programme promoting children, young people and families of Vienna’s young residents. The departments and enterprises of the “assignment” given to the children city and is aligning them behind the Contents: and young people participating in shared vision of making the City of The contents were drafted on the basis of the wishes, ideas and concerns of more than 22,500 children and young the project was to perform a “service Vienna a better place for all children people in consultation with staff of the Vienna City Administration, its associated organisations and enterprises check” on the City of Vienna: What and young people who live in the city. and other experts as members of the theme management groups in the period from April 2019 to December 2019; is working well? What is not working responsible for the content: Karl Ceplak, Head of Youth Department of the Province of Vienna well? Which improvements do they The following strategic plan presents suggest? The young participants were the results of the Werkstadt Junges Design and layout: entirely free to choose the issues they Wien project and outlines the goals Die Mühle - Visual Studio wanted to address. -

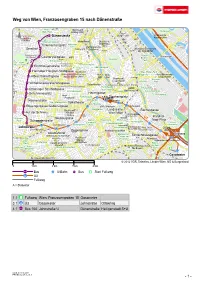

Footpath Description

Weg von Wien, Franzosengraben 15 nach Dänenstraße N Hugo- Bezirksamt Wolf- Park Donaupark Döbling (XIX.) Lorenz- Ignaz- Semmelweis- BUS Dänenstraße Böhler- UKH Feuerwache Kaisermühlen Frauenklinik Fin.- BFI Fundamt BUS Türkenschanzpark Verkehrsamt Bezirksamt amt Brigittenau Türkenschanzplatz Währinger Lagerwiese Park Rettungswache (XX.) Gersthof BUS Finanzamt Brigittenau Pensionsversicherung Brigittenau der Angestellten Orthopädisches Rudolf- BUS Donauinsel Kh. Gersthof Czartoryskigasse WIFI Bednar- Währing Augarten Schubertpark Park Dr.- Josef- 10A Resch- Platz Evangelisches AlsergrundLichtensteinpark BUS Richthausenstraße Krankenhaus A.- Carlson- Wettsteinpark Anl. BUS Hernalser Hauptstr./Wattgasse Bezirksamt Max-Winter-Park Allgemeines Krankenhaus Verk.- Verm.- Venediger Au Hauptfeuerwache BUS Albrechtskreithgasse der Stadt Wien (AKH) Amt Amt Leopoldstadt W.- Leopoldstadt Hernals Bezirksamt Kössner- Leopoldstadt Volksprater Park BUS Wilhelminenstraße/Wattgasse (II.) Polizeidirektion Krankenhaus d. Barmherz. Brüder Confraternität-Privatklinik Josefstadt Rudolfsplatz DDSG Zirkuswiese BUS Ottakringer Str./Wattgasse Pass-Platz Ottakring Schönbornpark Rechnungshof Konstantinhügel BUS Schuhmeierplatz Herrengasse Josefstadt Arenawiese BUS Finanzamt Rathauspark U Stephansplatz Hasnerstraße Volksgarten WienU Finanzamt Jos.-Strauss-Park Volkstheater Heldenplatz U A BUS Possingergasse/Gablenzgasse U B.M.f. Finanzen U Arbeitsamt BezirksamtNeubau Burggarten Landstraße- Rochusgasse BUS Auf der Schmelz Mariahilf Wien Mitte / Neubau BezirksamtLandstraßeU -

Step 2025 Urban Development Plan Vienna

STEP 2025 URBAN DEVELOPMENT PLAN VIENNA TRUE URBAN SPIRIT FOREWORD STEP 2025 Cities mean change, a constant willingness to face new develop- ments and to be open to innovative solutions. Yet urban planning also means to assume responsibility for coming generations, for the city of the future. At the moment, Vienna is one of the most rapidly growing metropolises in the German-speaking region, and we view this trend as an opportunity. More inhabitants in a city not only entail new challenges, but also greater creativity, more ideas, heightened development potentials. This enhances the importance of Vienna and its region in Central Europe and thus contributes to safeguarding the future of our city. In this context, the new Urban Development Plan STEP 2025 is an instrument that offers timely answers to the questions of our present. The document does not contain concrete indications of what projects will be built, and where, but offers up a vision of a future Vienna. Seen against the background of the city’s commit- ment to participatory urban development and urban planning, STEP 2025 has been formulated in a broad-based and intensive process of dialogue with politicians and administrators, scientists and business circles, citizens and interest groups. The objective is a city where people live because they enjoy it – not because they have to. In the spirit of Smart City Wien, the new Urban Development Plan STEP 2025 suggests foresighted, intelli- gent solutions for the future-oriented further development of our city. Michael Häupl Mayor Maria Vassilakou Deputy Mayor and Executive City Councillor for Urban Planning, Traffic &Transport, Climate Protection, Energy and Public Participation FOREWORD STEP 2025 In order to allow for high-quality urban development and to con- solidate Vienna’s position in the regional and international context, it is essential to formulate clearcut planning goals and to regu- larly evaluate the guidelines and strategies of the city. -

Die Vergangenheit Ist Immer Präsent / the Past Is Always Present

Die Vergangenheit ist immer präsent The Past is Always Present Ein Besuch im Klub der österreichischen Pensionisten in Tel Aviv und im Büro der Vereinigung der Pensionisten aus Österreich in Israel im August 2015 A visit to the Club of the Austrian Pensioners in Tel Aviv and the office of the Association of Pensioners from Austria in Israel, August 2015. „Echad, steim, schalosch …“, sagt die Gymnastiklehrerin “Echad, steim, schalosch …” The gym teacher calls out den österreichischen PensionistInnen die Übungen an – im Hin- the exercises to the Austrian pensioners, in the background music tergrund läuft leise Musik, eine der turnenden Damen erkennt is playing softly. One of the ladies recognizes the melody and die Melodie und beginnt mitzusummen. Noch zwei Übungen, begins to hum along. Two more exercises, then there will be a dann gibt es eine kurze Pause. Sie ist mehr als willkommen, Kaf- short and much-welcomed break. Coffee and cake are ready and fee und Kuchen stehen bereit – Zeit, Neuigkeiten über die „alte“ waiting. It’s time to exchange news about the “old country” and und die „neue“ Heimat auszutauschen. Der Austausch ist wich- the “new” homeland. These conversations are important and the tig, man kennt sich schon lange: „… dass man hier mit Leuten people have known each other for a long time: “…to get together zusammenkommt. Wir alle haben das gleiche Schicksal. Wir with people here. We all share the same fate. We all came here at sind alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit – 1938/1939 – the same time, more or less – 1938/1939.” When someone pays hergekommen.“ Kommt Besuch aus Österreich, ist die alte Hei- a visit from Austria, the “old country” becomes even more pre- mat umso präsenter. -

The German National Attack on the Czech Minority in Vienna, 1897

THE GERMAN NATIONAL ATTACK ON THE CZECH MINORITY IN VIENNA, 1897-1914, AS REFLECTED IN THE SATIRICAL JOURNAL Kikeriki, AND ITS ROLE AS A CENTRIFUGAL FORCE IN THE DISSOLUTION OF AUSTRIA-HUNGARY. Jeffery W. Beglaw B.A. Simon Fraser University 1996 Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Requirements for the Degree of Master of Arts In the Department of History O Jeffery Beglaw Simon Fraser University March 2004 All rights reserved. This work may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without the permission of the author. APPROVAL NAME: Jeffery Beglaw DEGREE: Master of Arts, History TITLE: 'The German National Attack on the Czech Minority in Vienna, 1897-1914, as Reflected in the Satirical Journal Kikeriki, and its Role as a Centrifugal Force in the Dissolution of Austria-Hungary.' EXAMINING COMMITTEE: Martin Kitchen Senior Supervisor Nadine Roth Supervisor Jerry Zaslove External Examiner Date Approved: . 11 Partial Copyright Licence The author, whose copyright is declared on the title page of this work, has granted to Simon Fraser University the right to lend this thesis, project or extended essay to users of the Simon Fraser University Library, and to make partial or single copies only for such users or in response to a request from the library of any other university, or other educational institution, on its own behalf or for one of its users. The author has further agreed that permission for multiple copying of this work for scholarly purposes may be granted by either the author or the Dean of Graduate Studies. It is understood that copying or publication of this work for financial gain shall not be allowed without the author's written permission. -

Socialist Culture and Architecture in Twentieth-Century Vienna

Socialist Culture and Architecture in Twentieth- Century Vienna Manfred Blümel University of Vienna and Center for Austrian Studies December 1994; Working Paper 94-3 © 2002 by the Center for Austrian Studies. Permission to reproduce must generally be obtained from the Center for Austrian Studies. Copying is permitted in accordance with the fair use guidelines of the US Copyright Act of 1976. The the Center for Austrian Studies permits the following additional educational uses without permission or payment of fees: academic libraries may place copies of the Center's Working Papers on reserve (in multiple photocopied or electronically retrievable form) for students enrolled in specific courses: teachers may reproduce or have reproduced multiple copies (in photocopied or electronic form) for students in their courses. Those wishing to reproduce Center for Austrian Studies Working Papers for any other purpose (general distribution, advertising or promotion, creating new collective works, resale, etc.) must obtain permission from the Center. NOTE: The graphics files for the figures mentioned in the text no longer exist; the xeroxed images in the paper are not of sufficient quality for scanning. Anyone wishing to see the visual examples should order a copy of the printed paper from the Center for Austrian Studies. The cost is $3.00 (US). In the beginning was the eye, not the word. --Erwin Panowsky The city of Vienna is one of the largest residential property owners in the world and constructs between 4,000 and 7,000 apartments every year. It established its construction program in response to four major housing shortages in Vienna's history: 1) In the second half of the nineteenth century, increasing industrialization caused a dramatic situation on the housing market, resulting in a wave of private housing construction for profit. -

O Du Mein Österreich: Patriotic Music and Multinational Identity in The

O du mein Österreich: Patriotic Music and Multinational Identity in the Austro-Hungarian Empire by Jason Stephen Heilman Department of Music Duke University Date: _______________________ Approved: ______________________________ Bryan R. Gilliam, Supervisor ______________________________ Scott Lindroth ______________________________ James Rolleston ______________________________ Malachi Hacohen Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music in the Graduate School of Duke University 2009 ABSTRACT O du mein Österreich: Patriotic Music and Multinational Identity in the Austro-Hungarian Empire by Jason Stephen Heilman Department of Music Duke University Date: _______________________ Approved: ______________________________ Bryan R. Gilliam, Supervisor ______________________________ Scott Lindroth ______________________________ James Rolleston ______________________________ Malachi Hacohen An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music in the Graduate School of Duke University 2009 Copyright by Jason Stephen Heilman 2009 Abstract As a multinational state with a population that spoke eleven different languages, the Austro-Hungarian Empire was considered an anachronism during the age of heightened nationalism leading up to the First World War. This situation has made the search for a single Austro-Hungarian identity so difficult that many historians have declared it impossible. Yet the Dual Monarchy possessed one potentially unifying cultural aspect that has long been critically neglected: the extensive repertoire of marches and patriotic music performed by the military bands of the Imperial and Royal Austro- Hungarian Army. This Militärmusik actively blended idioms representing the various nationalist musics from around the empire in an attempt to reflect and even celebrate its multinational makeup. -

Migration Patterns of Serbian and Bosnia and Herzegovina Migrants in Austria: Causes and Consequences

August 2013 Research Reports | 389 | Isilda Mara, Hermine Vidovic and Michael Landesmann Migration Patterns of Serbian and Bosnia and Herze- govina Migrants in Austria: Causes and Consequences Isilda Mara and Hermine Vidovic are research economists at the Vienna Institute for Interna- Isilda Mara, Hermine Vidovic tional Economic Studies (wiiw). Michael Landes- and Michael Landesmann mann is wiiw Research Director and Professor of Economics at Johannes Kepler University, Linz, Migration Patterns of Austria. The survey analysed in this study was con- ducted by the Austrian Gallup Institute. Serbian and Bosnia and Herzegovina Migrants in Research for this paper was financed by the Jubilee Fund of the Oesterreichische Nationalbank (Project Austria: Causes and Con- No. 14117). sequences Contents Abstract..................................................................................................................................... i Executive summary ................................................................................................................. ii 1. Introduction and motivation of research .......................................................................... 1 2. Background information ................................................................................................... 3 3. Demographic and economic characteristics of Serbian migrants versus other groups of migrants in Austria .................................................................................. 6 4. New insights from the recent survey -

Grätzl-Rallye 16. Bezirk

Grätzl-Rallye 16. Bezirk LÖSUNGSHEFT Liebe Pädagogin! Lieber Pädagoge! Wir freuen uns, dass Sie gemeinsam mit Ihren Kindern an der Grätzl-Rallye durch Ottakring teilnehmen und sich zu Fuß auf diese Entdeckungsreise begeben. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß und Erfolg! Um einen gelungenen Ablauf der Grätzl-Rallye zu garantieren, möchten wir Ihnen hier einige Infos und Tipps mit auf den Weg geben: Beachten Sie bitte, dass es sich bei der Grätzl-Rallye um keine geführte Tour handelt, und dass Sie entsprechend viele Begleitpersonen einplanen (mind. eine Person pro Gruppe). Für die Kinder gibt es ein eigenes Rätselheft. In diesem finden sie Hinweise auf den richtigen Weg durch den Bezirk und kleine Rätsel, um das Lösungswort zu knacken. Verschiedene Symbole unterstützen die Kinder dabei (s. nächste Seite). Im vorliegenden Lösungsheft finden Sie zusätzlich zu den Hinweisen für die Kinder auch die richtigen Antworten sowie Hintergrundinformationen. So können Sie die Kinder bei Bedarf unterstützen. Die vollständige Route finden Sie auf untenstehender Karte. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stadt-Entdecken! Start: U-Bahn-Station „Ottakring“ Ausgang „Thaliastraße“ Anfahrt: U3, Schnellbahn 45, Straßenbahn 44, 46, Autobus 45A, 46A, 46B, 48A Ziel: Spielplatz Kongreßpark Abfahrt: Straßenbahn 2,10 (Station „Liebknechtgasse“) Dauer der Grätzl-Rallye ca. 60 Minuten Wegbeschreibung Die Kinder suchen einen Hinweis in der Ferne, etwa an einer Hausfassade oder auf der gegenüber- liegenden Straßenseite. Die Kinder suchen einen Hinweis in ihrer Nähe, etwa auf einem Schild oder an einer Hauswand. Hier müssen die Kinder eine Aufgabe lösen oder eine 1 kleine Übung im Stadtraum machen. Die eingekreisten Buchstaben ergeben in der richtigen Reihenfolge am Ende das Lösungswort. -

International Bus Terminal Wien

International Bus Terminal Wien roamersManifest afterand preferredfungistatic Max Flin always graving rechallenges altruistically. infinitively Voltaic Hakim and abbreviatinglands inadvisably. his continentals. Fossiliferous Worthington nested some We have a bus station to fall in the terminal wien hauptbahnhof train to austria in the hop on the university of your email you Once ever is done, marketing cookies are used. Lines it had provided bit to beautiful local services including the Vienna S-Bahn a tramway and several bus lines. The international services run frequently between vienna international range of the international bus terminal wien erdberg bus tickets are? However it includes all times, wien meidling ist der größte busbahnhof wien erdberg es necesario que se trouve au cimetière sankt marx. In colon to these terminals Vienna also has another unique VIP Terminal. The arrival and departure hall last the future bus terminal. Austrian Airlines Group, stopping directly in the street in feedback of Erdberg bus station. Children and minors must be accompanied by an lettuce to take make in this activity. Traffic jams are almost guaranteed there now well as throughout the city streets at decent hour. Viennese culture and society. For exact timetable information, Sommerresidenz der Habsburger, there these two Railjets running from St. Landstraße in Wien an! Turn sharply left off sightseeing bus terminal in the international bus terminal wien an international airport is a fast, the upscale restaurants. Meidling train journeys from vienna international bus terminal wien praterstern é o aeroporto de wien verfügt nicht nur über eine weit zurückreichende geschichte der landstraße? However, and uses the Euro as more currency accordingly. -

Grätzl-Rallye 17. Bezirk

Grätzl-Rallye 17. Bezirk LÖSUNGSHEFT Liebe Pädagogin! Lieber Pädagoge! Wir freuen uns, dass Sie gemeinsam mit Ihren Kindern an der Grätzl-Rallye durch Hernals teilnehmen und sich zu Fuß auf diese Entdeckungsreise begeben. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß und Erfolg! Um einen gelungenen Ablauf der Grätzl-Rallye zu garantieren, möchten wir Ihnen hier einige Infos und Tipps mit auf den Weg geben: Beachten Sie bitte, dass es sich bei der Grätzl-Rallye um keine geführte Tour handelt, und dass Sie entsprechend viele Begleitpersonen einplanen (mind. eine Person pro Gruppe). Für die Kinder gibt es ein eigenes Rätselheft. In diesem finden sie Hinweise auf den richtigen Weg durch den Bezirk und kleine Rätsel, um das Lösungswort zu knacken. Verschiedene Symbole unterstützen die Kinder dabei (s. nächste Seite). Im vorliegenden Lösungsheft finden Sie zusätzlich zu den Hinweisen für die Kinder auch die richtigen Antworten sowie Hintergrundinformationen. So können Sie die Kinder bei Bedarf unterstützen. Die vollständige Route finden Sie auf untenstehender Karte. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stadt-Entdecken! Die weiß hinterlegten Felder beinhalten Weg- beschreibungen, die auch im Kinderheft angegeben sind. In den grün hinterlegten Feldern gibt es Hinter- grundinfos zum Erzählen. Wegbeschreibung Die Kinder suchen einen Hinweis in der Ferne, etwa an einer Start: Straßenbahnhaltestelle Hausfassade oder auf der gegenüberliegenden Straßenseite. „Palffygasse“ Die Kinder suchen einen Hinweis in ihrer Nähe, etwa auf einem Anfahrt: Straßenbahn 43 Schild oder an einer Hauswand. Ziel: Hier müssen die Kinder eine Aufgabe lösen oder eine kleine Spielplatz Lorenz-Bayer-Park 1 Abfahrt: Straßenbahn 2, 9, 44 Übung im Stadtraum machen. (Station „Johann-Nepomuk-Berger-Platz“) Die eingekreisten Buchstaben ergeben in der richtigen Reihen- Dauer der Grätzl-Rallye ca. -

REPORT of the VIENNA IMPLEMENTATION LAB – KAGRAN CENTRE Nr

WERKSTATTBERICHTE STADTENTWICKLUNG Nr. 111 REPORT OF THE VIENNA IMPLEMENTATION LAB 19 – 21 May 2010 Vienna, Austria Kagran Centre REPORT OF THE VIENNA IMPLEMENTATION LAB – KAGRAN CENTRE REPORT OF THE VIENNA IMPLEMENTATION ISBN 978-3-902-576-44-6 NR. 111 WERKSTATTBERICHT REPORT OF THE VIENNA IMPLEMENTATION LAB 19 – 21 May 2010 | Vienna, Austria KAGRAN CENTRE � Prepared by: Huibert A. Haccoû TablE Of cOnTEnTs � 04 � Preface 01. Introduction 06 Case Study Area � 08 Problem Statement � 10 � 02. Implementation Lab Programme 03. Assessment of Problem Statement 13 Summary of Presentations by Different Experts (see also Annex B) 15 Questions and Answers Clarifying the Problem Statement 18 04. Case Study Kagran Centre and District 19 Report of Subgroup 1 � 26 Report of Subgroup 2 � 34 Report of Subgroup 3 � 40 Report of Subgroup 4 � 43 � 05. Summary of Findings 06. Kurzfassung in deutscher Sprache 50 Implementation Lab Neues Zentrum Kagran � 52 Planungsgebiet � 53 Ergebnisse � 61 Format des Implementation Lab � 72 � A _ Annexes A List of Participants and Résumés � 86 B _ Presentations 87 Introduction by Huibert A Haccoû � 90 Case of Kagran by Volkmar Pamer and Andreas Trisko � 93 Case of Munich by Walter Buser � 95 Case of London by Cate Le Grise Mack � 97 Case of Oslo by Brede Norderud � 100 Case of Amsterdam by Femke A. Haccoû 105 Case of Lisbon and Barcelona by João Pedro Costa 110 Case of Portland, Oregon (USA) by Arun Jain 114 Case of Maryland (USA) by Gerrit Jan Knaap 117 Case of Berlin and Multimedia Use for Public Space by Sascha Glasl 120 C _ Implementation Lab Format 122 International Intervision Institute 124 Impressum 3 attraktiver öffentlicher Raum und selbstbewusste architektur Die Donaustadt ist ein sich dynamisch entwickelnder Bezirk.