Sergio Luque Ortiz. Tesis Doctoral

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Milestones 2008 Milestones

009 2 / Milestones 2008 Milestones Milestones 2008 / 2009 www.lagardere.com Document prepared by the Corporate Communications Department This document is printed on paper from environmentally certified sustainably PEFC/10-31-1222 managed forests. (PEFC/10-31-1222) Grasset 817_MIL09_covHD_c03_T2_UK.indd 2 15/06/09 11:06 à écout res er liv s e 859_MIL09_corpo_T2.indd 1 d 15/06/09 12:03 P r o fi l e Lagardère, a world-class pure-play media group led by Arnaud Lagardère, operates in more than 40 countries and is structured according to four distinct, complementary business lines: • Lagardère Publishing, its book-publishing business segment. • Lagardère Active, which specializes in magazine publishing, audiovisual (radio, television, audiovisual production) and digital activities, and advertising sales. • Lagardère Services, its travel retail and press-distribution business segment. • Lagardère Sports, which specializes in the sports economy and sporting rights. Lagardère holds a 7.5% stake in EADS, over which it exercises joint control. 2 Milestones 2008 / 2009 859_MIL09_corpo_T2.indd 2 15/06/09 12:03 Grasset Pr o fi l e 3 859_MIL09_corpo_T2.indd 3 15/06/09 12:04 GOVERNANCE Arnaud Lagardère editorial I am convinced that we must continually cultivate and strengthen our company fundamentals, which are both straightforward and sound. By giving concrete expression to our strategic perspective as a pure-play media company focusing on content creation, we have achieved unquestioned legitimacy and are now striving for leadership at global level. With the diversifi cation of our activities, both geographically and by business line, we have assembled a well-balanced portfolio of complementary assets. -

GENERAL MEETING DOCUMENT on 27 April 2010

LAGARDÈRE SCA A French limited partnership with shares with capital of €799,913,044.60 Head office: 4, rue de Presbourg - Paris 16th (75) Commercial Register 320 366 446 R.C.S. Paris GENERAL MEETING DOCUMENT ON 27 ApRIL 2010 This English version has been prepared for the convenience of English language readers. It is a translation of the original French Document d’Assemblée Générale prepared for the Annual General Meeting. It is intended for general information only and in case of doubt the French original shall prevail. GENERAL MEETING DOCUMENT 2009 SUMMARY Chapter 1 Agenda _____________________________________________ 4 Chapter 2 Message from the Managing Partners _____________________ 6 Chapter 3 Reports of the Managing Partners ________________________ 8 3.1 Management Report of the Managing Partners _____________ 9 3.1.1 Statement of results and activities for 2009 ___________ 10 3.1.2 Presentation of the resolutions ____________________ 26 Annex I - Results of the last five financial years _________________ 28 II - Delegations of authority and powers of attorney voted by the Shareholders’ Meeting to the Managing Partners for capital increases _____________________________ 29 3.2 Special report of the Managing Partners on share subscription and purchase options ______________________________ 30 3.3 Special report by the Managing Partners on the allocation of free shares _______________________ 32 Chapter 4 Reports of the Supervisory Board and its Chairman __________ 34 4.1 Report of the Supervisory Board _______________________ 35 -

Robert Laffont, Soon Be Forgotten

FRENCH PUBLISHING 2017 FRANKFURT GUEST OF HONOUR Special issue - October 2017 CHRISTEL PETITCOLLIN our number 1 bestselling author in SELF-IMPROVEMENT JePenseMieux COUV_Mise en page 1 10/02/2015 15:26 Page1 La parution de Je pense trop a été (et est encore !) une aventure extraordinaire. Je n’avais jamais reçu autant de lettres, d’e-mails, de posts, de textos à propos d’un de mes livres ! Vous m’avez fait part de votre enthousiasme, de votre soulagement et vous m’avez bombardée de questions : sur les moyens d’endiguer votre hyperémotivité, de développer votre confiance en vous, de bien vivre votre surefficience dans le monde du travail et dans vos relations amoureuses… Vous avez abondamment commenté le livre. Je me suis donc appuyée sur vos réactions, vos avis, vos témoignages et vos astuces personnelles pour répondre à toutes ces questions. Je pense trop est devenu le socle à partir duquel j’ai élaboré avec votre participation active de nouvelles pistes de réflexion pour mieux gérer votre cerveau. Je pense mieux est un livre-lettre, un livre-dialogue, Over destiné aux lecteurs qui connaissent déjà Je pense trop et qui en attendent la suite. 175,000 Christel Petitcollin est conseil et formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivain. Passionnée de relations humaines, elle sait donner à ses livres un ton simple, accessible et concret. Elle est l’auteur des best-sellers Échapper aux manipulateurs, Divorcer d’un manipu- copies lateur, Enfants de manipulateurs et Je pense trop. © Anna Skortsova © sold in France -

Hachette Australia & India Catalogue

HACHETTE AUSTRALIA & INDIA CATALOGUE SPRING 2019 HACHETTE AUSTRALIA The Horseman Charlotte Nash Summary It's been eleven years since Dr Peta Woodward, born into a horse-breeding dynasty, fled the family stud in the wake of a deadly tragedy that split her family apart. Carrying wounds that have never truly healed, Peta has focused on helping others. But when an injury during a solo trip through the Australian high country leaves her stranded, the man who comes to her rescue is Craig Munroe, a born and bred high-country horseman, and the kind of man legends are written about. Stuck in the tiny town of Yarraman Falls while she recovers, Peta is surrounded by prying eyes and heartbreaking reminders of all she has lost. But while she resolves to leave as soon as she can, fate has other ideas . Fans of Rachael Johns will devour THE HORSEMAN, the passionate new novel of romance, medicine and drama from much-loved author Charlotte Nash Hachette Australia 9780733638633 Contributor Bio Pub Date: 4/2/19 Charlotte Nash is the bestselling author of six novels, including four set in country On Sale Date: 4/2/2019 Australia, and The Paris Wedding, which has been sold in eight countries and $15.99/$17.99 Can. translated into multiple languages. In her new novel, Saving You, she takes us on a Paperback road trip across the USA, with a story that showcases her signature style: lush sense 352 Pages of place, rich plot, emotive heart, and a body and soul odyssey for her characters. Carton Qty: 0 Fiction / Romance She is an intrepid traveller with a lifelong love of new experiences, and has adventured around Australia and the world for both work and pleasure, including in her pre-writing life as an engineer and medico. -

Lagardère SCA, Un Groupe Industriel Atypique

École doctorale Erasme Laboratoire des Sciences de l’information et de la communication (LabSic, EA 1803) Doctorat Sciences de l’information et de la communication Le groupe LAGARDERE face aux mutations des industries de la culture et de la communication Michel DIARD Thèse dirigée par M. Philippe BOUQUILLION Soutenue publiquement le 30 janvier 2015 Membres du jury : Mme Dominique CARTELLIER, Université Stendhal – Grenoble 3 M. Bertrand LEGENDRE, Université Paris 13 M. Juan Carlos MIGUEL de BUSTOS, Université du Pays Basque, Bilbao (Espagne) M. Pierre MOEGLIN, Université Paris 13 M. Laurent PETIT, Université Paris 4 (ESPE) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! « J’ai laissé plus de choses à dire que je n’en ai dites (…) peut-être la prolixité et l’adulation ne seront pas au nombre des défauts qu’on pourra me reprocher. » ! Denis DIDEROT, Encyclopédie ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! à Marie-France et Jean-Michel ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! Remerciements ! ! ! Je remercie mon directeur Philippe BOUQUILLION pour ses conseils avisés, sa disponibilité et sa patience envers le doctorant aussi peu conventionnel que je fus. Je tiens aussi à associer à ces remerciements Pierre MOEGLIN et Yolande COMBES, qui, à chacune des séances du ‘’petit séminaire’’ du LabSic, m’ont permis d’approfondir mes questionnements à propos des industries culturelles. J’associerai à ces remerciements le directeur Du LabSic et du Labex ICCA, Bertrand LEGENDRE, pour m’avoir accueilli et invité à participer à l’université d’été du Labex ICCA me permettant de mieux appréhender le travail de recherche en sciences humaines. Merci aussi à tous les doctorants du LabSic pour les discussions passionnantes au sein du « petit séminaire ». Enfin, un grand merci à Marie-France, mon épouse, pour son soutien infaillible et sa très grande patience. -

2019 2019 2019 2019 Agents & Scouts Agents & Scouts Agents

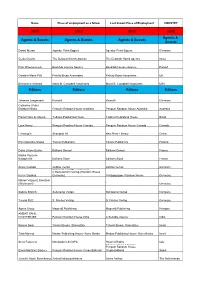

Name Place of employment as a fellow Last known Place of Employment COUNTRY 2019 2019 2019 2019 Agents & Agents & Scouts Agents & Scouts Agents & Scouts Scouts Daniel Mursa Agentur Petra Eggers Agentur Petra Eggers Germany Geula Geurts The Deborah Harris Agency The Deborah Harris Agency Israel Piotr Wawrzenczyk Book/lab Literary Agency Book/lab Literary Agency Poland Caroline Mann Plitt Felicity Bryan Associates Felicity Bryan Associates UK Beniamino Ambrosi Maria B. Campbell Associates Maria B. Campbell Associates USA Editors Editors Editors Editors Johanna Langmaack Rowohlt Rowohlt Germany Catherine (Cate) Elizabeth Blake Penguin Random House Australia Penguin Random House Australia Australia Flavio Rosa de Moura Todavia Publishing House Todavia Publishing House Brazil Lynn Henry Penguin Random House Canada Penguin Random House Canada Canada Li Kangqin Shanghai 99 New River Literary China Päivi Koivisto-Alanko Tammi Publishers Tammi Publishers Finland Dana Liliane Burlac Éditions Denoël Éditions Denoël France Maÿlis Vauterin- Bacqueville Editions Stock Editions Stock France Anvar Cukoski Aufbau Verlag Aufbau Verlag Germany Deutsche Verlags-Anstalt and C.Bertelsmann Verlag (Random House Karen Guddas Germany) Verlagsgruppe Random House Germany Marion Vazquez Boerzsei (Wichmann) ` ` Germany Sabine Erbrich Suhrkamp Verlag Suhrkamp Verlag Germany Teresa Pütz S. Fischer Verlag S. Fischer Verlag Germany Ágnes Orzóy Magvető Publishing Magvető Publishing Hungary AMBAR SAHIL CHATTERJEE Penguin Random House India A Suitable Agency India Ronnie -

Reference Document Annual Financial Report

Year 2008 Year Annual Financial Report Financial Annual including the including Reference Document including the Reference Document Document Reference Annual Financial Report Year 2008 www.lagardere.com Document prepared by the Corporate Communications Department This document is printed on paper from environmentally certifi ed sustainably PEFC/10-31-1222 managed forests. (PEFC/10-31-1222) 817_REFdoc_covHD_v4-c03_UK.indd 1 15/04/09 16:10 LAGARDÈRE SCA A French limited partnership with shares, with share capital of €799,913,044.60 divided into 131,133,286 shares of €6.10 par value each Head ofÞ ce: 4 rue de Presbourg - 75016 Paris (France) Commercial Register 320 366 446 RCS Paris website: www.lagardere.com Reference Document including the Annual Financial Report Year 2008 The original version of this Reference Document (Document de référence) in French was Þ led with the French Financial Market Authority (Autorité des Marchés Financiers - AMF) on 24 March 2009 in accordance with article 212-13 of the AMF Règlement Général (1). It may be used in connection with a Þ nancial transaction if completed by an Information notice approved by the AMF. (1) This is an English translation of the version which replaced the initial Reference Document fi led and made available online on 24 March 2009, and corrected the erroneous inclusion of a preliminary version of the Statutory Auditors’ report on internal control procedures in chapter 7, section 7-4-3-3, page 279. The fi nal version of that report, unchanged in substance, follows the model report recommended by the French National Institute of Statutory Auditors (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes). -

Isbn Title Author Publisher Currency Mrpstock in Hand

ISBN TITLE AUTHOR PUBLISHER CURRENCY MRPSTOCK IN HAND 9781558598089 Jewelry By Joan Rivers Joan Rivers Abbeville Press PublishersUSD 35.00 25 9781864367515 Hidden Faces Of India Palani Mohan New Holland Rs. 1,195.00 25 9783980043403 Diamond grading Abc Verena pagal Robin & Son Bvba USD 45.00 25 9781554073801 The Pregnancy Bible Joanne Stone A Firefly Book $ 29.95 25 9781841813653 The Tarot Bible Hachette India A Godsfield Books Rs. 495.00 50 9781841811444 Zero Oil Thali A Complete Meal Without Oil Timothy Freke A Godsfield Books Rs. 795.00 0 9787116200799 Soulmate A Novel Of Eternal Love Deepak Chopra A Signet Book Rs. 295.00 100 9780349116853 Kipling Sahib Indian And The Making Of Rudyard KiplingCharles Allen Abacus Rs. 595.00 25 9780349115047 The Secret Lives Of The Dalai Lama Alexander Norman Abacus Rs. 495.00 25 9788189995010 Daughters of India Art and Identity Stephen P Huyler Mapin Publishing House Rs. 3,000.00 266 9780810958753 Mother Teresa A Life Of Dedication Raghu Rai Abhrams Rs. 2,000.00 27 9780810982468 The Song Of Krishna The Illustrated Bhagavad Gita Edwin Arnold Abhrams USD 16.95 400 9780810955363 Indian Painting The Great Mural Tradition Mira Seth Abhrams Rs. 3,500.00 25 9789351042440 I Am Malala Anoop Kamath Aether Books Rs. 295.00 0 9789351262893 Davyaprithvm Heaven on earth Rajdeep paul Aether books Rs. 295.00 5 9782226184047 Sujata Bajaj Lordre Du Monde Albin Rs. 2,500.00 25 9789382277071 On Hinduism Wendy Doniger Aleph Rs. 995.00 25 9789382277552 Exotic Aliens The Lion & The Cheetah In India Valmik Thepar Aleph Rs. -

Siyahi-Catalog-2018.Pdf

Siyahi, in Urdu means ‘ink’, the dye that stains the shape of our thoughts. We try our best to cherish and nurture the timeless magic of words. At the heart of our organisation is an insatiable need to find meaningful stories and help them reach out into the world. We enjoy working with authors from all backgrounds and genres. But we do stay away religiously from hackneyed, unimaginative ideas and value originality and a sense of adventure in our potential writers. Our portfolio extends beyond literature and links various aesthetic and artistic fields, such as dance, cinema, music, textiles, et cetera. We have a special interest in writing in regional languages and are enthusiastically involved in facilitating translations of books to and from various languages. Along with our aim for higher sales figures for our books, we also promote a healthy reading habit, especially amongst the youth. 2 LANGUAGE RIGHTS AVAILABLE CONTENTS ALL RIGHTS AVAILABLE 04 WORLD RIGHTS AVAILABLE 16 LANGUAGE RIGHTS AVAILABLE 51 AUTHORS 70 FORTHCOMING 94 PUBLISHED 99 EVENTS 115 TEAM 117 ALL RIGHTS AVAILABLE FICTION All Our Days by Keya Ghosh Category: Fiction Rights: All rights available The three of them met at a séance where the moving coin spelt out the bond that would hold them together – they would be held by friendship, love and blood for all their days. Their friendship grew in the girls’ hostel where they learnt to survive the city of Mumbai. Chandni, from the small town of Bareilly was determined to be a star. Manini was a Delhi girl brought up with lots of money and very little love. -

Professional Meeting of Comic Book Publishers

Professional Meeting of Comic Book Publishers NEW YORK ~ MAY 26, 2015 FRENCH EMBASSY 972 FIFTH AVENUE – NEW YORK Professional Meeting of Comic Book Publishers Organization Chart of French Publishing 34% Bayard (CA 2013 : 23 M€) Actes Sud Participations LA MARTINIÈRE GROUPE Tallandier Bayard Editions MADRIGALL (CA 2013 : 417 M€) HACHETTE LIVRE (CA 2014 : 2 004 M€) (CA 2013 : 238 M€) BD Kids 75% 6% Milan (distrib. Hachette) Gallimard Zulma Flammarion Actes Sud Branche littérature Hachette Education La Martinière Gallimard (CA 2013 : 69 M€) Grasset Istra Flammarion Ed. de La Martinière Arléa Groupe Artège Gallimard Jeunesse Babel, Sindbad, Solin Fayard (+ Mille et une nuits, Edicef Delachaux et Niestlé Le Rocher, DDB, Sénevé Gallimard Loisirs Climats Actes Sud junior, Hélium Mazarine, Pauvert) Hermé F.-X. de Guibert Folio Aubier Papiers, Photo Poche Stock Petit à Petit Esprit La Pléiade Arthaud Rouergue, J. Chambon Errance, Thierry Magnier Lattès / Le Masque Verticales Denoël Autrement Calmann-Lévy / Editions 1 (83 %) Minuit, Agnès Viénot € Imprimerie Nat., Picard Groupe Eyrolles (CA 2013 : 44 M ) Bleu de Chine Mercure de France Maison rustique Ed. de l’an 2, Gaïa (73%) Ed. des deux terres Seuil Christian Bourgois Eyrolles, Éditions d'Organisation, GEP La Table ronde Père Castor Seuil José Corti Textuel (65 %) Harlequin (50%) Groupe Hatier Quai Voltaire Pygmalion André Versaille (35 %) Points Mollat, Berlitz Diffusion Géodif, dont Le Particulier Casterman, KSTR Hatier Castor Astral P.O.L (87%) Les liens qui libèrent (30%) Foucher L’Olivier (90 %) Arnette/Douin Joëlle Losfeld Fluide glacial Le Sorbier Diff.Volumen Philippe Rey, Erés Payot & Rivages Didier Nocturne, Baleine Alternatives Hachette illustré Rageot Baker street Les grandes personnes A.-M. -

SCEPTRE 2021 SCEPTRE 2021 Inspired Writing Irresistible Reading

SCEPTRE 2021 SCEPTRE 2021 Inspired writing Irresistible reading Our list for 2021 is rich and varied and takes the reader from revolutionary Iran to life after Covid-19, from new fatherhood to the secrets of the weather. In fiction, it includes three irresistible debuts in the literary thriller Other People’s Clothes by Calla Henkel, the graphic novel love story, In, by New Yorker cartoonist Will McPhail and the short story collection, Things We Do Not Tell the People We Love by journalist Huma Qureshi. We are also publishing exciting new fiction fromPeter Ho Davies and Jenn Ashworth and the paperback of David Mitchell’s number one bestseller, Utopia Avenue, alongside the second novel from Anne Griffin, author of the Irish number one bestseller When All is Said. In translation, we are introduced to neo-Nazis in Iceland by Sjón and gripped by a botched kidnapping in the first novel by Nicolas Mathieu, winner of the Prix Goncourt. Our non-fiction tackles the state of the nation with three newsworthy titles: Professor Ian Goldin’s Rescue: How a Global Crisis Can Lead to a Better World, a compelling account of the growing threat of private spies in Spooked by Barry Meier, and the paperback of Noreena Hertz’s acclaimed The Lonely Century. We also have two new voices in the exceptional memoirs from Guardian chief theatre critic, Arifa Akbar, and the Whiting Award-winner, Nadia Owusu. Sceptre 2021 is a cornucopia of books that are thought-provoking, enriching and beautifully written; books for readers looking not only to be entertained but to have their horizons broadened, perspectives shifted and imaginations fired. -

Milestones 2010-2011 CONTENTS

Milestones 2010-2011 CONTENTS 01 Profile 02 Arnaud Lagardère editorial 03 Governance 08 Trend chart 12 Worldwide presence 14 Sustainable development 22 Cultivating innovation 26 Jean-Luc Lagardère Foundation 28 38 48 58 68 Contacts 69 Publications Lagardère Milestones 2010-2011 PROFILE Lagardère, a world-class pure-play media group led by Arnaud Lagardère, operates in nearly 40 countries and is structured around four distinct, complementary divisions: • Lagardère Publishing: Book and e-Publishing; • Lagardère Active: Press, Audiovisual (Radio, Television, Audiovisual production), Digital activities and Advertising Sales Brokerage; • Lagardère Services: Travel Retail and Press Distribution; • Lagardère Unlimited: Sport Industry and Entertainment. Lagardère holds a 7.5% stake in EADS, over which it exercises joint control. 1 Lagardère Milestones 2010-2011 GOVERNANCE Our Group has continued to implement “ its strategy of dynamically adjusting its portfolio of assets ” Arnaud Lagardère editorial In 2010, Lagardère achieved a recurring EBIT before associates exceeding the target announced in March 2010 and growth of 19.3% in Group net income. I would like to thank all the teams warmly for their valuable efforts. Indeed, these results have been achieved through rigorous cash management, improved competitiveness and the protection of our traditional sources of revenue, while leveraging the opportunities offered by the digital sector. Moreover, our Group has continued to implement its strategy of dynamically adjusting its portfolio of assets. Examples of this are the sale of the Virgin 17 DTT channel and of our international magazine business operations, while maintaining complete ownership of the ELLE trademark throughout the world. I would also like to emphasise the fact that we still own our magazine business operations in France, where we are in the lead in all our markets and where our outlook is solid.