Manolis Glezos (Mars, 1963)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The National Herald a Weekly Greek-American Publication 1915-2016 VOL

Greek Independence Day Parade In New York This Sunday! Let's All Attend! S o C V st ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ W ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ E 101 ΑΠΟ ΤΟ 1915 anniversa ry N The National Herald www.thenationalherald.com A weekly Greek-AmericAn PuBlicATion 1915-2016 VOL. 20, ISSUE 1015 March 25-31, 2017 c v $1.50 Greek Architect Wants Dr. Yancopoulos, Grand Marshal, Talks to TNH to Change Skyline of Regeneron’s founding scientist to Manhattan lead the NY parade TNH Staff deposited daily by their inhabi - TNH Staff tants,” Oiio founder Oikonomou NEW YORK – In response to the told Time Out New York. NEW YORK – Dr. George Yan - swathe of supertall luxury resi - “Architects are now free from copoulos, President and Chief dential towers rising in New the old constraints and are scientific officer of the pharma - York, local studio Oiio owned ready to wrestle with a city fab - ceutical company Regeneron, is by Ioannis Oikonomou has pro - ric covered by layers on top of the Grand Marshal for the Greek posed a conceptual skyscraper layers, made of meaning and Independence Parade on March that loops over to boast length memory.” 26 in New York. One of the lead - rather than height. THE BIG BEND ing scientists and the head of The Big Bend would be There is an undeniable ob - one of the largest pharmaceuti - formed from a very thin struc - session that resides in Manhat - cal companies listed on the New ture that curves at the top and tan. It is undeniable because it York Stock Exchange, Dr. -

Albanian Families' History and Heritage Making at the Crossroads of New

Voicing the stories of the excluded: Albanian families’ history and heritage making at the crossroads of new and old homes Eleni Vomvyla UCL Institute of Archaeology Thesis submitted for the award of Doctor in Philosophy in Cultural Heritage 2013 Declaration of originality I, Eleni Vomvyla confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. Signature 2 To the five Albanian families for opening their homes and sharing their stories with me. 3 Abstract My research explores the dialectical relationship between identity and the conceptualisation/creation of history and heritage in migration by studying a socially excluded group in Greece, that of Albanian families. Even though the Albanian community has more than twenty years of presence in the country, its stories, often invested with otherness, remain hidden in the Greek ‘mono-cultural’ landscape. In opposition to these stigmatising discourses, my study draws on movements democratising the past and calling for engagements from below by endorsing the socially constructed nature of identity and the denationalisation of memory. A nine-month fieldwork with five Albanian families took place in their domestic and neighbourhood settings in the areas of Athens and Piraeus. Based on critical ethnography, data collection was derived from participant observation, conversational interviews and participatory techniques. From an individual and family group point of view the notion of habitus led to diverse conceptions of ethnic identity, taking transnational dimensions in families’ literal and metaphorical back- and-forth movements between Greece and Albania. -

19. YÜZYIL AVRUPA ROMANTİKLERİNİN 1821 MORA İSYANI ÜZERİNDEKİ SİYASİ VE KÜLTÜREL ETKİLERİ1 Esra ÖZSÜER*

Türkiyat Mecmuası, c. 26/2, 2016, 325-344 19. YÜZYIL AVRUPA ROMANTİKLERİNİN 1821 MORA İSYANI ÜZERİNDEKİ SİYASİ VE KÜLTÜREL ETKİLERİ1 Esra ÖZSÜER* ÖZ 1789 Fransız Devrimi sonrasında Monarşinin çöküşü eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarının halka ait olduğu yönündeki düşüncenin ortaya çıkmasına sebep oldu. Böyle bir düşünce sistemi ilkesel olarak Ġmparatorluk içinde yaşayan ulusların kendi kimliklerini keşfetmesine ve ulus-devlet anlayışı ile milliyetçi olgunun doğmasına sebebiyet verdi. Nitekim akılcı düşüncenin egemen olduğu Aydınlanma Çağı ve akabinde Avrupa'da oluşan Romantik akım karşısında hiçbir imparatorluğun varlığını tek güç olarak sürdürmesi olası değildi. Böyle bir süreç elbette ki dönemin etkin gücü olan Osmanlı Ġmparatorluğu içinde farklı ulusların imparatorluğa karşı isyan hareketlerini de beraberinde getirdi. Balkanlar'da çıkan bu isyanlar sonucunda Osmanlı Ġmparatorluğundan bağımsızlığını ilk alan Yunanistan, 1821-1829 yılları arasında yaşanan isyan sürecinde en büyük desteği Avrupa'dan gördü. Antik Yunan hayranlığının hüküm sürdüğü Avrupa'da temel gündem demokrasi ve özgür düşüncenin doğduğu toprakların kendi Oryantalist düşünceleri doğrultusunda despot ve "Doğulu" saydığı Osmanlı'dan kurtarılması gerekliliğiydi. Nitekim Avrupa'daki Rönesans ve Reform hareketlerinin oluşması Yunan'ın atalarından kalan bir mirasın da neticesiydi. Avrupa böyle bir bilincin ötesinde "Yunan Davasını" kendileri açısından vicdani bir mesele olarak da görüyordu. Avrupa Yunanistan'a bir özgürlük borçluydu ve bu borcun ödenmesi için her türlü ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri desteğin verilmesi gerekliydi. Başta Lord Byron, Victor Hugo, Chateaubrıand, Shelley gibi dönemin Romantikleri gerek verdikleri eserlerle gerek bizzat davanın içinde aktif rol alarak isyan süresince Yunanistan'a yardım ve destekte bulundular, Avrupa'nın pek çok yerinden gelen Filhelenler Antik Yunan'ı yeniden bulma ve yaratma ümidiyle geldikleri Yunan topraklarında isyana bizzat katılıp destek verdiler. -

98Th Annual AHEPA Family Supreme Convention Reports

98th Annual AHEPA Family Supreme Convention Reports AHEPA founded in 1922, serving Hellenism across the globe for 98 years, promoting Education, Philanthropy, Civic Responsibility and Family Excellence. OFTEN IMITATED, NEVER DUPLICATED! Office of the Supreme President August 2020 Dear Fellow Members of the AHEPA Family: On behalf of the Supreme Lodge, it has been a great pleasure And honor to serve and represent our beloved Order across the globe this year! As is our custom, and our duty, we provide you the member with this convention style workbook that encapsulates our reports for the past year. We remained dedicated throughout this interesting year to the principles and programs of AHEPA. There are no obstacles that will impede our programs. This delegate workbook is proof positive of this important commitment from all of us to AHEPA. AHEPA is an extraordinary organization. Commitment to its mission statement – perpetuation of the Hellenic ideals – is essential not only to the success of the fraternity but also to the maintenance of the ideals and values of the society in which we live. We have received a rich legacy from those who came before us and we are the stewards of that legacy, which we must pass on to those who come after us! For nearly 100 years, AHEPA has provided steadfast service to the community through thick and thin. During this health emergency caused by the coronavirus global pandemic, please adhere to CDC guidance to help control the spread of the virus. Also, if you are able, please identify those who are most vulnerable in the community and check in to see if they are in need of assistance. -

AHEPA TRAVELER Spring/March 2021

AHEPA TRAVELER Spring/March 2021 GOLDEN GATE DISTRICT NO. 21 Ahepa Traveler CHAPTERS THROUGHOUT NORTHERN CALIFORNIA AND WESTERN NEVADA Volume 71, No. 1 OFFICIAL PUBLICATION OF DISTRICT 21 Spring/March 2021 MARCH 25 GREEK INDEPENDENCE DAY 200 YEAR ANNIVERSARY 1821-2021 Page 1 AHEPA TRAVELER Spring/March 2021 AHEPA DISTRICT LODGE DOP DISTRICT LODGE “AHEPA TRAVELER is published quarterly, four 2020-2021 2020-2021 times a year March, June, September and Website: www.ahepa21.org Website: www.dop21.org December by Order of AHEPA, 3327 Lake Albano Circle, San Jose, CA 95135.” District Governor District Governor Alex Mallas Linda Belba AHEPA TRAVELER is the official publication Cell 408 234-9226 of Golden Gate District 21 Order of AHEPA 650 591-1010 Email: [email protected] (American-Hellenic-Educational-Progressive- Email: [email protected] Association). It is published and distribut- District Lt. Governor ed to members and friends. There are thirty District Lt. Governor Chris L. Frangos, Jr. Ahepa, Daughters, Sons and Maids Chapters in Laurie Sahinas, PDG Northern California and Western Nevada. 650 868-2402 Email: [email protected] Cell 408 823-0111 Article III – This Order shall be non-partisan District Secretary Email: [email protected] in politics and non sectarian in religion. All partisan political and all sectarian religious Mark Hallock District Secretary discussions are prohibited in any official delib- 916 956-5188 Email: [email protected] erations thereof. Angela Christon Cell 510 326-5427 District Treasurer Email: [email protected] Demos Papadopoulos EDITORIAL STAFF - AHEPA TRAVELER 916 601-5569 Email: [email protected] District Treasurer BILL CHRISTIE, Editor Mary Gavrilis Editorial Staff for District Warden AHEPA and AUXILIARIES Cell 209 765-2314 408 891-9225 Alex Aliferis Email: [email protected] Email: [email protected] 530 400-5821 Email: [email protected] District Marshal Traveler Ads Manager District Marshal Angie Legakis Tom Chiarchianis, PDG Cell 408 666-2963 Cell 209 401-1179 George C. -

Nana Mouskouri and Her Music Stir the World Koufalakis Is

S GREEK INDEPENDENCE DAY PARADES IN NEW Bringing the news W YORK, CHICAGO AND to generations of E BALTIMORE THIS SUNDAY! LET'S ALL ATTEND! The National Herald Greek- Americans N c v A WEEKLY GREEK-AMERICAN PUBLICATION www.thenationalherald.com VOL. 17, ISSUE 859 March 29 - April 4, 2014 $1.50 Recipes for Lent: Tasty, Did Ex-TNH Employee Know Who Killed JFK? Healthy, and Enough Joannides’ CIA Files Still Classified 50 Yrs Variety for Everyone After Kennedy Death By Anna Skamangas- with their exceptional health By Constantinos E. Scaros Scaros benefits. Serves 4. Fifty years after the assassi - We’ve been posting my Ingredients: nation of President John F. Lenten recipes to our website, 2½ cups wheat berries, soaked Kennedy, there are lingering thenationalherald.com, since overnight doubts that Lee Harvey Oswald February 15. Lent began on 1/4 cup apple cider vinegar – the man arrested for the mur - March 3, but we wanted to give 1/4 cup agave syrup der and killed two days later in everyone a head start. We’re a 2 celery stalks, thinly sliced a Dallas police station by Jack little more than halfway done ½ cup chopped green onion Ruby – acted alone. The burning now, and there will be 40 (white and green parts) question remains: if Oswald did recipes in all! Then, to give you 2 tablespoons fresh minced not in fact act alone, who was a head start for Easter, we will thyme behind Kennedy’s killing? Al - feature a multicourse Easter 1 pear, cored and diced though he died 24 years ago, in meal, complete with Greek wine ½ cup fruit-sweetened dried the thick of one of the most per - pairings selected by our wine cranberries plexing mysteries in American writer, Lauren Loeffler (her Directions: history remains a Greek-Ameri - wine reviews are on our web - Bring 5 cups water to a boil can who worked for the National site, too). -

School Event for the Celebration of March 25, 1821

SCHOOL EVENT FOR THE CELEBRATION OF MARCH 25, 1821 On Monday afternoon, March 13/26, 2018, the national celebration of March 25, 1821 was honoured with a school event at the Patriarchal School of Zion. The celebration was attended by the Patriarchal Commissioner Most Reverend Metropolitan Isychios of Kapitolias, the Chairman of the School Board Geronda Sacristan Most Reverend Archbishop Isidoros of Hierapolis, the Consul General of Greece in Jerusalem Mr. Christos Sophianopoulos with some of the Greek Consulate members, monks and nuns of the Patriarchate, members of the Greek Community in Jerusalem and pilgrims. The event schedule included a foreword by the School Director Dragouman Archimandrite Mattheos, the festal speech by Science Teacher Mr. Nikolaos Souliotis, recitation of texts and poems and a short play related to the Revolution, as well as videos relevant to the historic events of 1821. The well organized school event brought back to the memory of the spectators the sufferings of the Greeks, who were oppressed for 400 years by the Turkish yoke, and their heroic fight in self-denial. The Greeks offered their properties, fought in the battle fields and sacrificed their lives, resulting in the national spring and resurrection of the Nation. There was special commemoration of names of friends of Greeks and of heroes of the Revolution, such as Papaflessas, Kolokotronis, Nikitaras, Bouboulina, M. Mavrogenous, Athanasios Diakos and the Holy Clergymen. At the end of the event the Patriarchal Commissioner and the Consul General congratulated all active participants. A festal reception was offered at the School reception hall. From Secretariat-General ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] httpv://youtu.be/EmMIoqJGEKU . -

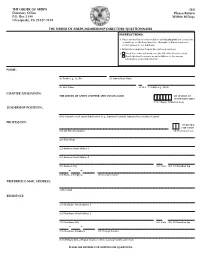

THE ORDER of AHEPA Directory Office P.O. Box 3140 Chesapeake, VA 23327-3140 SHJ Please Return Within 14 Days the ORDER of AHEPA

THE ORDER OF AHEPA SHJ Directory Office Please Return P.O. Box 3140 Within 14 Days Chesapeake, VA 23327-3140 THE ORDER OF AHEPA MEMBERSHIP DIRECtoRY QUESTIONNAIRE INSTRUCTIONS: 1. Please review the information below and clearly print any corrections or additions on the lines directly to the right. If the information is correct, please do not duplicate. 2. Return the completed form in the enclosed envelope. 3. Check here if the information to the left of the lines is correct. Check this box if corrections and additions to the current information are provided below. NaME: (4) Prefix (e.g., Lt., Dr.) (3) Current Last Name (5) First Name (6) M.I. (7) Suffix (e.g., Ph.D.) CHAPTER AFFILIATION: THE ORDER OF AHEPA CHAPTER AFFILIatION CODE SEE REVERSE OF LETTER FOR CODES (174) Chapter Affiliation Code LEADERSHIP POSITION: (140) Current or Past Leadership Position (e. g., Supreme President, Supreme Vice President-Canada) PROFESSION: SEE REVERSE FOR CODES (20) Job Title/Occupation (18) Profession Code (21) Firm Name (22) Business Street Address 1 (23) Business Street Address 2 (25) Business City (26) State (28) US/Canadian Zip - - (29) Business Telephone (27) Foreign Country PREFERRED E-MAIL ADDRESS: (482) E-Mail RESIDENCE: (31) Residence Street Address 1 (32) Residence Street Address 2 (35) Residence City (36) State (38) US/Canadian Zip - - (39) Residence Telephone (37) Foreign Country (141) Primary City or Region in Greece where you/your family come from PLEASE SEE REVERSE FOR ADDITIONAL QUESTIONS FaMILY INFORMATION: (60) Spouse’s First Name (61) -

Chapter 3 GREEK HISTORY

Chapter 3 GREEK HISTORY The French Academician Michel Déon has written: "In Greece contemporary man, so often disoriented, discovers a quite incredible joy; he discovers his roots.” GREECE - HELLAS [Greeks] denoted the inhabitants of 700 or more city-states in the Greek peninsula The roots of much of the Western world lie in including Epirus, Macedonia, Thrace, Asia the civilizations of the ancient Greece and Minor, and many of the shores of the Rome. This chapter is intended to bring you Mediterranean and the Black Seas. small pieces of those rich roots of our Greek past. The objectives of this chapter are: first, Life in Greece first appeared on the Halkidiki to enrich our consciousness with those bits of Peninsula dated to the Middle Paleolithic era information and to build an awareness of what (50.000 B.C). Highly developed civilizations it means to be connected with the Greek past; appeared from about 3000 to 2000 B.C. and second, to relate those parts of Greek During the Neolithic period, important history that affected the migrations of the cultural centers developed, especially in Greeks during the last few centuries. Thessaly, Crete, Attica, Central Greece and Knowledge of migration patterns may prove the Peloponnesus. to be very valuable in your search for your ancestors. The famous Minoan advanced prehistoric culture of 2800-1100 B.C. appeared in Crete. We see more artistic development in the Bronze Age (2000 BC), during which Crete was the center of a splendid civilization. It was a mighty naval power, wealthy and powerful. Ruins of great palaces with beautiful paintings were found in Knossos, Phaistos, and Mallia. -

The Historical Review/La Revue Historique

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by National Documentation Centre - EKT journals The Historical Review/La Revue Historique Vol. 11, 2014 Index Hatzopoulos Marios https://doi.org/10.12681/hr.339 Copyright © 2014 To cite this article: Hatzopoulos, M. (2014). Index. The Historical Review/La Revue Historique, 11, I-XCII. doi:https://doi.org/10.12681/hr.339 http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 21/02/2020 08:44:40 | INDEX, VOLUMES I-X Compiled by / Compilé par Marios Hatzopoulos http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 21/02/2020 08:44:40 | http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 21/02/2020 08:44:40 | INDEX Aachen (Congress of) X/161 Académie des Inscriptions et Belles- Abadan IX/215-216 Lettres, Paris II/67, 71, 109; III/178; Abbott (family) VI/130, 132, 138-139, V/79; VI/54, 65, 71, 107; IX/174-176 141, 143, 146-147, 149 Académie des Sciences, Inscriptions et Abbott, Annetta VI/130, 142, 144-145, Belles-Lettres de Toulouse VI/54 147-150 Academy of France I/224; V/69, 79 Abbott, Bartolomew Edward VI/129- Acciajuoli (family) IX/29 132, 136-138, 140-157 Acciajuoli, Lapa IX/29 Abbott, Canella-Maria VI/130, 145, 147- Acciarello VII/271 150 Achaia I/266; X/306 Abbott, Caroline Sarah VI/149-150 Achilles I/64 Abbott, George Frederic (the elder) VI/130 Acropolis II/70; III/69; VIII/87 Abbott, George Frederic (the younger) Acton, John VII/110 VI/130, 136, 138-139, 141-150, 155 Adam (biblical person) IX/26 Abbott, George VI/130 Adams, -

The CHARIOTEER an Annual Review of Modern Greek Culture

The CHARIOTEER An Annual Review of Modern Greek Culture NUMBERS 33/34 1991-1992 SPECIAL DOUBLE ISSUE NIKIFOROS VRETT AKOS , C. Capri-Karka and R. M. Newton Y UNDER THE ACROPOLIS Tral'M:l~tterl by C. Capri-Karka and I. Karka CHORUS Translated by M. Chambers SELECTIONS FROM: COLLECTED POEMS VOL. 1 \ COLLECTED POEMS VOL. 2 PROTEST SUN LAMP GIFT IN ABEYANCE ENCOUNTER WITH THE SEA Tunslated by A. Michopoulos, G. Pilit9is, D. Connolly R. M. Newton, M. Chambers, I. Karka and M. Polis INTERVIEWS WITH NIKIFOROS VRETTAKOS Translated by A. Michopoulos and M. C. Pantelia A SELECTION OF CRITICAL ESSAYS by A. Argyriou, S. Geranis, K. Haralambides T. Patrikios and Vinzenzo Rotolo T<ranslated by M. C. Pantelia, R. M. Newton A. Michopoulos and C. Capri-Karka $15.00 THE CHARIOTEER AN ANNUAL REVIEW OF MODERN GREEK CULTURE Formerly published by P ARNASSOS Greek Cultural Society of New York NUMBERS 33/34 1991-1992 Publisher: LEANDROS PAPATHANASIOU Editor: c. CAPRI-KARKA Managing Editor: SOPHIA A. PAPPAS THE CHARIOTEER is published by PELLA PUBLISHING COMPANY, INC. Editorial and subscription address: Pella Publishing Company, 337 West 36th Street, New York, NY 10018. One year subscription $15; Two-year subscription $28; Three-year subscription $40. Copyright 1992 by Pella Publishing Company, Inc. All rights reserved. Printed in U.S.A. by Athens Printing Co., 337 West 36th Street, New York, NY 10018-6401-The CHARIOTEER solicits essays on and English translations from works of modern Greek writers. Translations should be accompanied by a copy of the original Greek text. Manuscripts will not be returned unless accompanied by a stamped self-addressed envelope. -

Filiki Etaireia: the Rise of a Secret Society in the Making of the Greek Revolution

Bard College Bard Digital Commons Senior Projects Spring 2017 Bard Undergraduate Senior Projects Spring 2017 Filiki Etaireia: The rise of a secret society in the making of the Greek revolution Nicholas Michael Rimikis Bard College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2017 Part of the European History Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Recommended Citation Rimikis, Nicholas Michael, "Filiki Etaireia: The rise of a secret society in the making of the Greek revolution" (2017). Senior Projects Spring 2017. 317. https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2017/317 This Open Access work is protected by copyright and/or related rights. It has been provided to you by Bard College's Stevenson Library with permission from the rights-holder(s). You are free to use this work in any way that is permitted by the copyright and related rights. For other uses you need to obtain permission from the rights- holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/or on the work itself. For more information, please contact [email protected]. Filiki Etaireia: The Rise of a Secret Society in the making of the Greek revolution Senior project submitted to the division of social studies of Bard College Nicholas Rimikis Annandale-on-Hudson, New York May 2017 A note on translation This project discusses the origins of the Greek war of independence, and thus the greater part of the source material used, has been written in the Greek language.