Bibliographie

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

1 Politique De Santé Environnementale. Ce Service De La

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE Politique de santé environnementale. Ce service de la DDASS assurait la gestion du risque sanitaire dans un cadre interministériel, en matière d'environnement (qualité de l'eau, pollution atmosphérique, alimentation, etc.), de soins et de produits sanitaires, ainsi que les missions de contrôle et de police sanitaire (contrôle sanitaire des produits médicaux, de la chaîne alimentaire, etc.). Documents généraux. 2130W2 Rapports d'activités ; comité départemental d'hygiène. Rapports d'activités du service (1980-1988). Procès-verbaux du comité départemental d'hygiène (2000-2001). 1980 - 2088 2345W1 Campagnes de prévention et d'information. Diffusion d'une lettre circulaire relative à la prévention de la légionellose. Diffusion d'une plaquette relative à la prévention de la légionellose dans les établissements recevant du public. 1999 - 2002 Instructions réglementaires. La boîte référencée 2575W121 contient le fichier de recherche dans ces textes. 2575W10 Volailles (1986-1994) - Abeilles (1938-1977) - Amélioration de l'habitat (1967-1979) - Allocations logement (1951-1966) - Produits de la mer et d'eau douce (1962-1999) - Denrées périssables (1974-1999) - Animaux (1948-2001) - Assainissement (1) (1933-1978). 1933 - 2001 2575W11 Assainissement (2) (1983-2007) - Baignades et Piscines (1) (1971-1978). 1971 - 2007 2575W12 Baignades et Piscines (2) (1979-2002) - Attendrisseur de viande (1969-1985) - Ballons (1953) - Boissons non alcooliques (1955-1966) - Boulangerie (1953-1999) - Bureau Municipal d'Hygiène (1975-1986) - Conditionnement de l'air (1976-1983). 1953 - 2002 2575W13 Bruit (1957-2002) - Camping (1951-2000). 1951 - 2002 2575W14 Chiens chats (1952-1995) - Scoutisme (1963-2002) - Carrières (1971-1998) - Centres aérés (1960) - Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (1969-1999) - Villages de vacances (1968-1991) - Maladies contagieuses (1976-2002) - Cercueil (1956-1999) - Normes hospitalières (1970) - Cours d'eau (1948-1971) - Crèmes glacées (1945-1983) - Cimetières (1) (1804-1987). -

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 15 Mars 2020

ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 15 Mars 2020 Livre des candidats par commune (scrutin plurinominal) (limité aux communes du portefeuille : Arrondissement de Sarreguemines) Page 1 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Baerenthal (Moselle) Nombre de sièges à pourvoir : 15 Mme BLANALT Martine M. BRUCKER Samuel M. BRUNNER Pierre Mme CHARPENTIER Julie M. CROPSAL Christian M. DEVIN Serge M. FISCHER Yannick M. GUEHL Vincent M. HOEHR Freddy Mme KOSCHER Catherine Mme LEVAVASSEUR Aurélie Mme SCHUBEL Nicole M. WEIL Serge M. WOLF Cédric Mme ZUGMEYER Martine Page 2 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Bettviller (Moselle) Nombre de sièges à pourvoir : 15 M. BECK Laurent Mme BEHR Cindy M. BLAISE Philippe Mme BRECKO Laetitia Mme FALCK Sandrine M. FIERLING Michaël M. GUEDE Teddy Mme HEINTZ Nelly M. HERRMANN Didier M. HERRMANN Fabien M. KIFFER Marc M. MARTZEL Christophe Mme MEYER Cindy M. MEYER Cyrille M. MIKELBRENCIS Jean-Michel M. MULLER Stéphan Mme OBER Nadia M. RITTIÉ Arnaud M. SCHAEFER Raphaël M. SCHNEIDER Manoël M. SCHNEIDER Marc M. SPRUNCK Manuel Mme STEYER Elisabeth M. THOMAS Christian Mme WAGNER Catherine M. WEBER Emmanuel M. WEBER Michel Mme WEISS Cathy Mme WEISS Elisabeth M. ZINS Emmanuel Page 3 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Blies-Ebersing (Moselle) Nombre de sièges à pourvoir : 15 Mme BEINSTEINER Bernadette M. BOUR Thierry M. DELLINGER Frédéric Mme DEMOULIN Mireille Mme HERTER Marie Christine Mme HEUSINGER-LAHN Monika (Nationalité : Allemande) Mme HOLZHAMMER Murielle M. JOLY Sébastien M. -

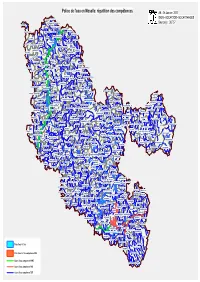

Repartitioncompetences.Pdf

Police de l'eau en Moselle: répatition des compétences AK - 06 Janvier 2011 MONDORFFMONDORFF ©IGN - BDCARTO® - BDCARTHAGE® EVRANGEEVRANGEEVRANGE PUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLE Source(s) : DDT57 REDANGEREDANGE BEYREN-LES-SIERCKBEYREN-LES-SIERCK APACHAPACH MANDERENMANDEREN AUDUN-LE-TICHEAUDUN-LE-TICHE BREISTROFF-LA-GRANDEBREISTROFF-LA-GRANDE LAUNSTROFFLAUNSTROFFLAUNSTROFF BERG-SUR-MOSELLEBERG-SUR-MOSELLE KANFENKANFEN BOUSTBOUST OTTANGEOTTANGE KANFENKANFEN WALDWISSEWALDWISSE CATTENOMCATTENOM HUNTINGHUNTING ENTRANGEENTRANGEENTRANGE CATTENOMCATTENOM AUMETZAUMETZ ENTRANGEENTRANGEENTRANGE KIRSCHNAUMENKIRSCHNAUMEN ROCHONVILLERSROCHONVILLERS KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK HALSTROFFHALSTROFF ANGEVILLERSANGEVILLERS FLASTROFFFLASTROFFFLASTROFF BOULANGEBOULANGE MANOMMANOM LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD BOULANGEBOULANGE OUDRENNEOUDRENNE LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD THIONVILLETHIONVILLETHIONVILLE ELZANGEELZANGEELZANGE COLMENCOLMEN ALGRANGEALGRANGE COLMENCOLMEN YUTZYUTZYUTZ MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY BUDLINGBUDLING MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY KUNTZIGKUNTZIG BUDLINGBUDLING TERVILLETERVILLETERVILLE TERVILLETERVILLETERVILLE BIBICHEBIBICHE NILVANGENILVANGE DISTROFFDISTROFF BIBICHEBIBICHE DISTROFFDISTROFF GUERSTLINGGUERSTLING BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH GUERSTLINGGUERSTLING HAYANGEHAYANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH FLORANGEFLORANGEFLORANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE LOMMERANGELOMMERANGELOMMERANGE METZERVISSEMETZERVISSE -

Sectorisation Scolaire Collèges De La Moselle

Annexe : Sectorisation scolaire Date Ecoles (uniquement pour les communes dont les Collège d'affectation Communes rattachées changement Particularités écoles sont rattachées à plusieurs collèges) secto ALBESTROFF - de l'Albe ALBESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe DIFFEMBACH-LES-HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe FRANCALTROFF ALBESTROFF - de l'Albe GIVRYCOURT ALBESTROFF - de l'Albe GRENING ALBESTROFF - de l'Albe GUINZELING ALBESTROFF - de l'Albe HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe HONSKIRCH ALBESTROFF - de l'Albe INSMING ALBESTROFF - de l'Albe INSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe KAPPELKINGER ALBESTROFF - de l'Albe LENING ALBESTROFF - de l'Albe LHOR ALBESTROFF - de l'Albe MOLRING ALBESTROFF - de l'Albe MONTDIDIER ALBESTROFF - de l'Albe MUNSTER ALBESTROFF - de l'Albe NEBING ALBESTROFF - de l'Albe NELLING ALBESTROFF - de l'Albe NEUFVILLAGE ALBESTROFF - de l'Albe PETIT-TENQUIN ALBESTROFF - de l'Albe RENING ALBESTROFF - de l'Albe TORCHEVILLE ALBESTROFF - de l'Albe VAHL-LES-BENESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe VIBERSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe VITTERSBOURG ALGRANGE - E. Galois ALGRANGE ALGRANGE - E. Galois NILVANGE AMNEVILLE - La Source AMNEVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ANCY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARRY ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARS-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier CORNY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier DORNOT ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GORZE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GRAVELOTTE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier JOUY-AUX-ARCHES ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier NOVEANT-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier REZONVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier VIONVILLE AUDUN-LE-TICHE-E.Zola AUDUN-LE-TICHE AUDUN-LE-TICHE - E. -

Collecte Du Multiflux

COLLECTE DU MULTIFLUX RATTRAPAGES LIES AU JOUR FERIE DU VENDREDI 19 AVRIL 2019 (VENDREDI SAINT) SEMAINE DU 15 AVRIL AU 21 AVRIL 2019 La collecte du multiflux du Lundi 15 Avril 2019 est inchangée dans les communes suivantes : Bettviller – Guising - Hoelling – Bousseviller – Breidenbach – Olsberg – Epping – Urbach – Erching – Guiderkirch – Hanviller – Haspelschiedt – Hottviller – Kappelenhof – Lengelsheim – Liederschiedt – Loutzviller – Nousseviller – Dollenbach – Obergailbach – Ormersviller – Rimling – Rolbing – Opperding – Orenthal – Roppeviller – Schorbach – Schweyen – Volmunster – Eschviller – Weiskirch – Waldhouse – Walschbronn - Dorst La collecte du multiflux du Mardi 16 Avril 2019 est inchangée dans les communes suivantes : Bitche – Bitche Camp – Lambach – Glasenberg – Reyersviller – Siersthal – Légeret – Holbach – Frohmuhl - Sturzelbronn La collecte du multiflux du Mercredi 17 Avril 2019 est inchangée dans les communes suivantes : Enchenberg – Guisberg – Meisenthal – Montbronn – Petit-Réderching – Meyerhof - Saint-Louis - Soucht La collecte du multiflux du Jeudi 18 Avril 2019 est avancée au Mercredi 17 Avril 2019 dans les communes suivantes : Baerenthal - Goetzenbruck – Althorn – Eguelshardt – Mouterhouse - Stockbronn – Philippsbourg - Lemberg La collecte du multiflux du Vendredi 19 Avril 2019 est avancée au Jeudi 18 Avril 2019 dans les communes suivantes : Achen – Bining – Etting – Gros-Réderching – Singling – Rahling – Rohrbach- lès-Bitche - Schmittviller COLLECTE DES NON MENAGES RATTRAPAGES LIES AU JOUR FERIE VENDREDI 19 -

Viabilité Hivernale Par Niveau De Service

THIONVILLE 22 46 1EVRANGE MONDORFF D153H HAGEN D1 21 45 D653 27 4 PUTTELANGE 44 Viabilité Hivernale par BASSE-RENTGEN2020 -LES-THIONVILLE REDANGE 26 3 D16B 19 2 25 D57 43 RUSSANGE1 8 19 18 D16 4 24 Niveau de Service D62 17 3 1 BEYREN42 18 RODEMACK 23 7 ROUSSY 23 16 -LES-SIERCK 2 D64A2 MERSCHWEILLER D16A -LE-VILLAGE 1 ZOUFFTGEN 15 3 1 22 D64B APACH11 28 17 41 CONTZ D64 D64D 6 30 D5629 -LES-BAINS 22 1 26 1 80 1 12 27 14 13 14 15 1 HAUTE D64G 31 25 21 -KONTZ 7 2 D64C D64E MANDEREN AUDUN 5 16 BREISTROFF 40 9 D64F 2 16 RITZING D56 D64 21 19 24 27 3 -LA-GRANDE -LE-TICHE D58 13 6 1 0 17 32 D57 RETTEL 10 D64 4 20 D1 20 20 D59 13 15 FIXEM12 39 19 4 18 19 VOLMERANGE 23 D62 26 1 21 18 33 D61 D956 13 -LES-MINES BERG-SUR3 1 D256A 14 D56 19 22 5 KIRSCH-LES-SIERCK LAUNSTROFFD64 15 D15 11 2 -MOSELLE RUSTROFF 3 12 10 9 8 7 34 38 1825 SIERCK 5 D15 12 11 6 D15A 14 BOUST 18 GAVISSE D64C 16 10 LES-BAINS 22 19 1 4 17 5 21 D64 2 OTTANGE 17 D57 23 17 KANFEN D654 17 D855 2 37 24 6 18 11 4 9D62A D16 13 16 0 D64H 24 20 D64 03 D256B REMELING CATTENOM D1 D64 D56 16 1 17 25 16 3 D653 D952 1 36 8 23 WALDWISSE 10 1 4 4 12 D62 D255A ESCHERANGE D57A MONTENACH 19 D61 1 15 2 2 D153J 16 15 HUNTING 5 D855 14 D15 35 11 13 24 9 1 15 3 7 D956 10 12 HETTANGE 22 ENTRANGE 18 6 30 AUMETZ 8 2 14 -GRANDE1 11 14 D255C 9 D59 2 34 13 D855 D60 1 23 D58 MALLING 2 8 7 D57A 33 7 29 ROCHONVILLERS D56 6 8 D59B 17 3 7 13 10 032 16 6 9 22 1 12 5 3 1 5 4 D906 D57 15 Enclave de THIONVILLE 1 21 KIRSCHNAUMEN 10 31 15 D62 11 28 TRESSANGE 14 D1B KERLING HALSTROFF12 21 6 13 9 D153G 11 1 12 1 -LES-SIERCK -

Tableau Des Electeurs

ÉLECTIONS SÉNATORIALES DU 24 SEPTEMBRE 2017 ANNEXE À L'ARRÊTÉ N° 2017-DCL/4 - 150 DU 7 JUILLET 2017 PORTANT ÉTABLISSEMENT DU TABLEAU DES ÉLECTEURS SÉNATORIAUX Qualité civilité NOM Prénom COMMUNE Remplaçant de 1. Députés et Sénateurs député M. AREND Christophe député M. BELHADDAD Belkhir député M. DI FILIPPO Fabien député M. HAMMOUCHE Brahim député M. LIOGER Richard député M. MENDES DA SILVA Ludovic député Mme RAUCH Isabelle député Mme TRISSE Nicole député Mme ZANNIER Hélène sénateur M. GROSDIDIER François sénateur M. LEROY Philippe sénateur M. MASSERET Jean-Pierre sénateur M. MASSON Jean-Louis sénateur M. TODESCHINI Jean-Marc 2. Conseillers Régionaux conseiller régional Mme BAILLOT Catherine MOSELLE conseiller régional M. BOHL Jean-Luc MOSELLE conseiller régional M. BOUCHER André MOSELLE conseiller régional M. BROCCOLI Walter MOSELLE conseiller régional Mme BRUCKMANN Patricia MOSELLE conseiller régional Mme BURG Laurence MOSELLE conseiller régional M. CASSARO Alexandre MOSELLE conseiller régional Mme CONIGLIO Stéfanie MOSELLE conseiller régional Mme DILIGENT Carmen MOSELLE conseiller régional M. ENGELMANN Fabien MOSELLE conseiller régional M. GOURLOT Thierry MOSELLE conseiller régional Mme GROLET Françoise MOSELLE conseiller régional M. HELFGOTT Jackie MOSELLE conseiller régional M. HOFF Hervé MOSELLE conseiller régional M. HORY Thierry MOSELLE conseiller régional M. KHALIFE Khalifé MOSELLE conseiller régional Mme KIS Stéphanie MOSELLE conseiller régional Mme KUNTZ Marie-Louise MOSELLE conseiller régional M. LIOUVILLE Jean-Pierre MOSELLE conseiller régional Mme MASSERET Natacha MOSELLE MASSERET Jean-Pierre conseiller régional Mme MULLER-BECKER Nicole MOSELLE conseiller régional M. PFEFFER Kévin MOSELLE conseiller régional M. PHILIPPOT Florian MOSELLE conseiller régional M. SADOCCO Rémy MOSELLE conseiller régional Mme SARTOR Marie-Rose MOSELLE conseiller régional M. -

Du 26 Juin Au 20 Septembre 2019

DU 26 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2019 IDÉES DE SORTIES FESTIVAL DE PHALSBOURG DU 25 JUILLET AU 3 AOÛT PULSE 16, 17, 22, 23 VITA ET 24 AOÛT ROMANA 10 ET 11 AOÛT CONSTELLATIONS DU 20 JUIN AU 7 SEPTEMBRE 2 VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX Parce que la #MOSL vous la vivez au quotidien, petit tour d’Horizon de vos publications printanières ! Vous souhaitez vous aussi faire partie de cette rubrique, partagez votre #MOSL et vous serez peut-être sélectionné ! @lagockichristophe @elisadoptemetz @villedethionville @aprikanuts @stef574800 @annevilleminsicherman @marc_mathey @kremerpierre @unefilleundrone Ne pas jeter sur la voie publique. Impression GRLi 03 89 64 55 10 Impression publique. sur la voie Ne pas jeter VOUS ÊTES EN FAITES LE SAVOIR 3 TALENTS SANS LIMITE La tête dans les étoiles et les pieds dans l’eau, ils contemplent la Moselle sous ses facettes les plus singulières. Elle est un écrin propice à leur bonheur. Ils la trouvent toujours plus belle, prête à les séduire par ses plus beaux atours. Ils en parlent, ils l’exportent, ils la valorisent dans une belle réciprocité. PAULINE COLIN SOFIANE REGUIEG Cette jeune Yussoise de 24 ans Ce jeune homme est à la tête de Moselle a représenté la France aux Glisse, une entreprise entièrement tournée Championnats du Monde junior de vers les sports et activités nautiques. montgolfières 2018, en Pologne. Depuis Il a fait du respect de l’environnement et l’âge de trois ans, elle survole la Moselle de sa mise en avant deux de ses valeurs avec ses parents aérostiers. Elle nous phares. Ces orientations influent sur son livre un point de vue très aérien. -

Intogermanytoheilbronn 000.Pdf

The citizens of Bitche crowded the streets to welcome the Yanks. We acknowledged the cheers of the Frenchmen and pressed an. hospitals and the civilian doctors in the care of the sick went on to dig in on the high ground west of Hilst so and wounded. After five long years Bitche had become that they were astride the border. French again. In its holding positions near Bitche, the 398th The division pivoted and attacked to the north on cleared out a few Germans around Hohekirkel. 17 March, the third day of the attack. The enemy was The 398th and 399th Inf. went into assembly areas no longer fighting even a delaying action. Resistance around Bousseviller, Briedenbach, and other towns to consisted of sniper fire. The 1st and 3rd Battalions of the north of Bitche, The two regiments occupied these the 397th, on the division left, slashed forward from assembly areas from 18 to 22 March. For two days the vicinity of Schorbach and took Breidenbach to the the 397th Inf. held the division left flank and con- north; the 3rd Battalion taking the town itself and the ducted patrols until the 106th Cavalry Croup relieved 1st Battalion the ground to the southeast. The 1st Bat- them on the night of 19 March. talion then turned east and captured Waldhausen In the next two days the division made a motor while the 3rd Battalion moved north to cleat a few march, to the Rhine River at Ludwigshafen, a distance snipers out of Dorst. In moving toward Walschbronn of 92 miles. -

Annuaire 2020

NOM ET PRENOM N° ORDRE QUALIFICATION RUE CP VILLE NAISS. DIPL. ABBASAKOOR MOHAMMAD REZA 7579 NON EXERCANT APPART.13 BLOC DS STRADA POPA RO- 110149 PITESTI (RoumAnie) 1983 2010 ABBOUD GEORGES 6270 REANIMATION MEDICALE CHR HOPITAL BEL AIR BP 60327 57126 THIONVILLE CEDEX 1972 1997 ABDANNE MOHAMED 5204 PEDIATRIE HOPITAL R. PAX 2 RUE R. FRANCOIS JOLLY 57211 SARREGUEMINES CEDEX 1965 1990 ABDEL RAHMAN CHAOUKI 5856 MEDECIN RETRAITE KARL CUSTER STR 10 D- 66386 ST INGBERT (AllemAgne) 1948 1974 ABDELHEDI RADHOUANE 6212 MEDECIN SALARIE EFS LORRAINE CHAMPAGNE 6 R DAMES DE METZ 57000 METZ 1952 1984 ABDELKRIM TARIK 6701 MED. URGENCE REMPLA. AVENUE DE BELLEVAUX 4 2000 NEUCHATEL (Suisse) 1975 2004 ABEILLE LAURENCE 4467 MEDECINE GENERALE 32 BD DE L'EUROPE 57070 METZ 1961 1993 ABENSUR GUILLAUME LAURE 7687 PRATICIEN CONTRACTUEL HOPITAL DE MERCY 1 ALLEE DU CHATEAU 57530 ARS LAQUENEXY 1985 2018 ABOU AL TOUT YASSER 5709 CHIR. PLAST. ESTH. RECONS. HOPITAL R. PAX 2 RUE R. FRANCOIS JOLLY 57211 SARREGUEMINES CEDEX 1965 1988 ABOU-HAMDAN KAMAL 5997 NON EXERCANT 19 BOUCLE DES TOURTERELLES 57290 FAMECK 1973 2002 ABREU-LARANCUENT AMILCAR 5126 PSYCHIATRIE ENFANT ADO. CMP ENF,- ADO 28 AVENUE DE SPICHEREN 57600 FORBACH 1952 1978 ACHILLE EDITH 1535 MEDECIN RETRAITE 13A RUE DE BOUTEILLER 57000 METZ 1944 1972 ACHOUR CATHERINE 4955 MED. PHYSIQUE READAPT. H.P.M. SITE HOPITAL BELLE ISLE 57045 METZ CEDEX 1966 1997 ACKER DANIEL 2849 PNEUMOLOGIE 13 RUE POINCARE CARRE LA MERTZELLE 57500 SAINT AVOLD 1954 1982 ACKERMANN AIME 4132 MEDECINE GENERALE 5 RUE DE LA GARE 57330 HETTANGE GRANDE 1958 1990 ADAM CATHERINE 3912 GERIATRIE H.P.M. -

Les « Bitchois », Siedler Malgré Eux

PHILIPPE WILMOUTH Les « Bitchois », Siedler malgré eux 48 Dans un éditorial du journal Le Lorrain paru en Le 1er décembre 1940, la Moselle est rattachée à la 1945, son auteur expliquait que « le mot Siedler Sarre et au Palatinat pour constituer le Gau Les « Bitchois », [n’avait] pas bonne presse en Moselle. Le colon était Westmark. une invention chère au cœur des Boden und Kulturämter (offices des biens-fonds et de culture) Les évacués embarquent dans des trains de Siedler malgré eux inventés par le pangermanisme nazi… Dans voyageurs 6 et remontent vers l’est par la vallée les Siedler fut comprise une catégorie de Lorrains du Rhône, généralement en trois nuits et quatre […] : ce furent nos Bitchois 1. » Depuis la jours, via le centre de triage de Saint-Dizier Libération, ce terme de « Bitchois » qualifie les (Haute-Marne) 7. Les retours sont échelonnés entre habitants de dix-huit communes des cantons de le 17 août et le 12 octobre 1940. Volmunster et Bitche, qui, en novembre 1940, furent placés par les autorités allemandes sur les terres des expulsés comme des «coucous qui vont nicher dans le nid d’un autre oiseau2 », en l’occur- rence des hirondelles 3 revenues après cinq ans d’exil. 1 – Le Lorrain, 28 mars 1945. Article signé d’un pseudonyme, Pourquoi plus de 9 000 Mosellans ont-ils été « Ruffin ». expulsés de chez eux vers d’autres terres mosel- 2 – L’expression est d’Albert Grosse, dans Jacques Gandebeuf, lanes ? Comment s’est organisée leur installation ? Le Silence rompu, Metz, éd. Serpenoise, 1995, p. -

Des Vosges Du Nord

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME Parc naturel régional des Vosges du Nord PROCHE DE VOUS CHAPITEAUX SERVICE 57 rue d’Olsberg 57720 BREIDENBACH Tél 03 87 96 62 00 Fax 03 87 96 51 49 Email : [email protected] Site Internet : www.chapiteaux-service.com Spécialisés dans la location de chapiteaux, petites, moyennes et grandes structures, Nous sommes à l’écoute de vos besoins : Manifestations familiales, sportives, associatives Stockage industriel… location petite, moyenne et longue durée. Nos références : manifestations diverses et ponctuelles Les stockages : Epalia à Lyon, Heinecken à Lille et à Marseille, les abris à sel, Continental... Le mot du Député-maire Au fil du temps, le club Athlétisme Sarreguemines Sarrebourg Arrondissements (ASSA) s’est forgé une solide réputation de professionnalisme et de savoir-faire en organisant de nombreuses manifestations sportives. Les résultats brillants des athlètes sont le reflet d’un dynamisme permanent mais aussi d’une volonté forte de maintenir le club à un niveau d’excellence. A ce titre, le bilan des 5 dernières années est particulièrement évocateur : 62 podiums aux Championnats de France, 4 podiums au Championnats du Monde et au Championnats d’Europe vétérans et, cerise sur le gâteau, une médaille de bronze obtenue par Stéphane Bozzolo aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008. Ainsi, il n’est pas étonnant que l’organisation de la demi-finale des championnats de France de Cross-Country ait été confiée à l’ASSA. Un événement sportif de grande ampleur qui aura un retentissement tant à l’échelon départemental que régional et national. Cette manifestation qui se déroulera autour de l’étang de Hasselfurth à Bitche le 21 février 2010 réunira près de 1500 athlètes venus du grand-est (Alsace, Bourgogne, Franche-Comté et Lorraine), animés du même espoir de se qualifier pour la finale programmée le 7 mars à la Roche-sur-Yon.