Régine Crespin LE MONDE | 06.07.07

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

GERMAINE LUBIN (Crítica Literaria Del Libro De Nicole Casanova)

WAGNERIANA CASTELLANA Nº 42 AÑO 2001 TEMA 6: CANTANTES. INTÉRPRETES. DIRECTORES TÍTULO: GERMAINE LUBIN (Crítica literaria del libro de Nicole Casanova) AUTOR: Eva César Isolde 39: Germaine Lubin. Nicole Casanova Flammarion. Service ALF, 26, Rue Racine, 75278 Paris Cedex 06. 1974. 251 páginas. I.S.B.N. 2-08-060750-2 Nunca he sabido decidirme por lo que es más útil: callar o decir la verdad hasta cierto punto, lo que denominaríamos media-verdad. Pues algunas medias-verdades pueden ser peores que las mentiras. Honradamente, debo reconocer que la Sra. Nicole Casanova debió necesitar una buena dosis de valor para redactar una biografía de una persona condenada por colaboracionista. Según la lógica francesa un colaborador o una colaboradora merecían ser fusilados, tal es el caso del joven poeta Brasillach muerto el 5 de febrero de 1945. Nicole Casanova nos explica la vida de Germaine Lubin de una forma sobria. El libro lo escribió en 1974, año en que la cantante vivía todavía. Germaine Lubin nació en 1890 en París, ciudad a la que regresó con su madre tras una corta estancia en Cayenne, donde su padre practicaba la medicina. El propio Doctor Lubin volvió al poco tiempo a la capital de Francia movido por el deseo de que sus hijos recibieran allí la educación pertinente. La educación de Germaine fue estricta pero repleta de comprensión por parte de sus padres. Estudió piano y una tarde en que asistió con su madre a la Opera Cómica fue consciente de cual era su auténtica vocación. Sus primeras lecciones de canto las recibió del Sr. -

Download Booklet

MONTEVERDI © Lebrecht Music & Arts Photo Library ???????????? Claudio Monteverdi (1567 – 1643) The Coronation of Poppea Dramma musicale in a Prologue and two acts Libretto by Giovanni Francesco Busenello, English translation by Geoffrey Dunn Prologue Fortune Barbara Walker soprano Virtue Shirley Chapman soprano Love Elizabeth Gale soprano Opera Ottone, most noble lord Tom McDonnell baritone Poppea, most noble lady, mistress of Nero, Janet Baker mezzo-soprano raised by him to the seat of empire Nero, Roman emperor Robert Ferguson tenor Ottavia, reigning empress, repudiated by Nero Katherine Pring mezzo-soprano Drusilla, lady of the court, in love with Ottone Barbara Walker soprano Seneca, philosopher, preceptor to Nero Clifford Grant bass Arnalta, aged nurse and confidante of Poppea Anne Collins mezzo-soprano Lucano, poet, intimate of Nero, nephew of Seneca Emile Belcourt tenor Valletto, page of the empress John Brecknock tenor Damigella, lady-in-waiting to the empress Iris Saunders soprano Liberto, Captain of the praetorian guard Norman Welsby baritone First soldier Robin Donald tenor Second soldier John Delaney tenor Lictor, officer of imperial justice Anthony Davey bass Pallas Athene, goddess of wisdom Shirley Chapman soprano Chorus of Sadler’s Wells Opera Orchestra of Sadler’s Wells Opera Raymond Leppard 3 compact disc one Time Page Act I 1 Sinfonia 2:55 p. 30 Prologue 2 ‘Virtue, go hide yourself away’ 7:16 p. 30 Fortune, Virtue, Love Scene 1 3 ‘Again I’m drawn here’ 8:32 p. 31 Ottone, Soldier 2, Soldier 1 4 ‘My lord, do not go yet!’ 9:54 p. 32 Poppea, Nero Scene 2 5 ‘At last my hopes have ended’ 6:38 p. -

“L'art N'a Pas De Patrie?” Musical Production and Resistance in Nazi

Title Page “L’art n’a pas de patrie?” Musical Production and Resistance in Nazi-Occupied Paris, 1940-1944 by Julie Ann Cleary B.M. in Clarinet Performance, Rhode Island College, 2012 M.F.A. in Historical Musicology, Brandeis University, 2014 Submitted to the Graduate Faculty of the Kenneth P. Dietrich School of Arts & Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2019 Committee Membership Page UNIVERSITY OF PITTSBURGH DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Julie Ann Cleary It was defended on April 22, 2019 and approved by Dr. Olivia Bloechl, Professor, Department of Music Dr. Lisa Brush, Professor, Department of Sociology Dr. Michael Heller, Associate Professor, Department of Music Dr. Deane L. Root, Professor, Department of Music Dissertation Director: M.A. James P. Cassaro, Professor, Department of Music ii Copyright © by Julie Ann Cleary 2019 iii Abstract “L’art n’a pas de patrie?” Music Production and Resistance in Nazi-Occupied Paris, 1940-1944 Julie Ann Cleary, Ph.D. University of Pittsburgh, 2019 Scholarship from various fields including history, Vichy studies, sociology, and musicology have dissected myths surrounding the Occupation of France (1940-1944), which fall into two generalities of total collaboration or total resistance. The reality lies in the middle, in which many individuals participated in resistance or collaboration in a variety of degrees. I argue that composing, performing, and listening to music are substantial resistant acts, using the resistance movements in Occupied Paris as a case study. This study has two overarching goals. -

L'opéra De Paris—Une Histoire Sonore

L’Opéra de Paris—Une Histoire Sonore (1900-60) so many of the men, especially the Excerpts from operas by Auber, Berlioz, Borodin, Bourgault-Ducoudray, Büsser, leading tenors—not just Léon Escalaïs, Canteloube, Chabrier, Cherubini, d’Indy, d’Ollone, Donizetti, Dukas, Dupont, Paul Franz and Thill, but also singers Duvernoy, Enesco, Fauré, Février, Georges, Gluck, Gounod, Hahn, Halévy, Honegger, familiar only to collectors, among them Hue, Ibert, Lalo, Leroux, Magnard, Massenet, Meyerbeer, Milhaud, Mozart, Agustarello Affre, Léon Beyle, Fontaine, Paladilhe, Poulenc, Puccini, Rabaud, Rameau, Reyer, Rimsky-Korsakov, Rossini, and Emile Marcelin. Baritones, Rousseau, Roussel, Saint-Saëns, Sauguet, Strauss, Thomas, Tomasi, Verdi, Wagner, beginning with such legends as Maurice Wolf-Ferrari. With various artists. Malibran CDRG 215 (ten CDs) Renaud, Jean Lassalle and Jean-François Delmas, continue strongly over years This set offers limitless pleasure to Gigli and Mario Del Monaco, all true to before a final burst of talent in the 1950s anyone interested in historically form—and three other singers heard here with the group I’ll refer to henceforth as important French singing. More than 100 in exceptionally authentic, meaningfully the ‘Five Bs’: Bacquier, René Bianco, singers are heard in repertoire produced inflected French: Marjorie Lawrence Ernest Blanc, Jean Borthayre and Roger at the Opéra de Paris during the first six (sublime in Brünnhilde’s plaint to Bourdin. Another baritone, recorded in decades of the 20th century. Many of the Wotan), Eidé Norena (an enchanting 1947, provides the single most performances are live, some actually Gilda, technically immaculate) and remarkable display of vocal opulence in recorded at the Palais Garnier. -

CHAN 3054 Book Cover.Qxd 25/7/08 11:22 Am Page 1

CHAN 3054 book cover.qxd 25/7/08 11:22 am Page 1 CHANDOS O PERA IN ENGLISH CHAN 3054(3) PETE MOOES FOUNDATION CHAN 3054 BOOK.qxd 25/7/08 11:30 am Page 2 (1813–1883) AKG Richard Wagner The Rhinegold Preliminary Evening to the Festival Play The Ring of the Nibelung Music drama in four scenes Poem by Richard Wagner English translation by Andrew Porter Gods Wotan ............................................................................................Norman Bailey bass-baritone Donner................................................................................................Norman Welsby baritone Froh ........................................................................................................Robert Ferguson tenor Loge ..........................................................................................................Emile Belcourt tenor Giants Fasolt..............................................................................................................Robert Lloyd bass Fafner ..........................................................................................................Clifford Grant bass Richard Wagner 3 CHAN 3054 BOOK.qxd 25/7/08 11:30 am Page 4 Nibelungs Alberich ................................................................................Derek Hammond-Stroud baritone Mime ....................................................................................................Gregory Dempsey tenor Goddesses Fricka..........................................................................................Katherine -

Messa Da Requiem Mark Obert-Thorn R DE SA to BA IC T V A

111049-50 bk VdRequiem 6/19/06 9:04 AM Page 8 Producer’s Note The Requiem was transferred from a single set of German LP pressings. The Aida Prelude came from a postwar yellow-label Deutsche Grammophon shellac pressing, while the remaining items were transferred from British VERDI HMV 78s (save for the Respighi, which came from laminated Australian HMVs). The Aida is apparently rather scarce; it was the only one of Sabata’s Berlin recordings to have been omitted from Pearl’s otherwise complete CD reissue of several years ago. Messa da Requiem Mark Obert-Thorn R DE SA TO BA IC T V A Mark Obert-Thorn Mark Obert-Thorn is one of the world’s most respected transfer artist/engineers. He has worked for a number of 195 ing specialist labels, including Pearl, Biddulph, Romophone and Music & Arts. Three of his transfers have been 4 Record nominated for Gramophone Awards. A pianist by training, his passions are music, history and working on projects. He has found a way to combine all three in the transfer of historical recordings. Obert-Thorn describes himself as a ‘moderate interventionist’ rather than a ‘purist’ or ‘re-processor,’ unlike those who apply significant additions and make major changes to the acoustical qualities of old recordings. His Elisabeth Schwarzkopf • Oralia Dominguez philosophy is that a good transfer should not call attention to itself, but rather allow the performances to be heard with the greatest clarity. Giuseppe Di Stefano • Cesare Siepi There is no over-reverberant ‘cathedral sound’ in an Obert-Thorn restoration, nor is there the tinny bass and piercing mid-range of many ‘authorised’ commercial issues. -

ROBYN CATHCART: M.A. CANDIDATE in MUSICOLOGY the UNIVERSITY of VICTORIA, VICTORIA BC -The Singing School of Manuel Garcia

ROBYNCATHCART: M.A. CANDIDATEIN MUSICOLOGY THEUNIVERSITY OF VICTORIA, VICTORIA BC -The Singing School of Manuel Garcia IZ- Supervisor: Dr. Gordana Lazarevich December 12,2003 University of Victoria PO Box 1700 STN CSC Victoria, BC V8W 2Y2 Canada Supervisor: Dr. Gordana Lazarevich A~STRACT Manuel Garcia 11 (1805-1906) is perhaps the greatest teacher of voice in history, and his approach, stated in A Complete Treatise on the Art of Singing, Parts One (1841) and Two (1847), became one of the principal methods of vocal instruction during his time. By tracing Garcia 11's methodology, based on the Italian Schools of Singing and be1 canto opera, it will become clear that his type of voice building holds many of the keys needed to unlock the voices of singers today. Analysis of Garcia II's vocal treatises, combined with first hand research conducted with faculty throughout three prominent Canadian university voice programs, will further substantiate the claim that Garcia 11 is a pivotal figure within the landscape of vocal pedagogy, also putting to rest several misconceptions (i.e. vocal onset and the coup de la glotte, and vocal registers) concerning his teachings. Respected internationally for his contributions to the worlds of classical voice and opera, performance practice, voice science, and pedagogy during his lifetime, Garcia II's theories on vocal production remain intact in current vocal pedagogy, despite shifts in the paradigms of musical, cultural, social and vocal aesthetics. List of Figures ............................................................................ 11 ... List of Appendices ...................................................................... 111 Acknowledgements ..................................................................... iv Preface ......................................................................................... v Chapter 1: Planting the Seeds of the Garcia 11 School ................. 1 (a) The Italian Schools ...................................... -

Berlioz's Les Troyens

Berlioz’s Les Troyens - A Survey of the Discography by Ralph Moore In over a hundred years of recording history, there have been no more than forty recordings of Berlioz’ epic masterpiece in any form – excerpts, complete, in French, English and several other languages – and there are reasons for that comparative paucity of output. Of those, only two are complete studio recordings in French, as Scherchen’s 1952 set is just Part 2, Les Troyens à Carthage. There are, however, also a couple of complete, live, modern recordings in French, whose digital sound is virtually as good as the studio versions; otherwise, despite individual gems, the catalogue offers a limited choice if you apply the reasonable criteria of wanting a complete performance in good sound performed in French by first-rate singers. Fortunately, we are not bereft of worthy accounts: those remaining options are generally attractive and there is also a range of excellent supplementary recordings. Les Troyens is challenging to stage as well as sing; it essentially combines two operas running for a total of four hours and as such a stage production is at least the equivalent of mounting Götterdämmerung - and you need two prima donnas, not just one. I am of the not especially controversial opinion that the best music is in the second half of an opera, which is why that was first performed. The Trojan first part is necessarily more jagged and violent apart from interludes such as the lovely duet between Cassandre and Chorèbe, whereas the Carthage action contains more which is lyrical or reflective. -

9-2019 Printed, Cds, Lps. Pp. 149-170

BOOKS SC = Soft Cover HC = Hard Cover DJ = Includes Dust Jacket . Grading refers to book pages (content): As new; 1-2 (excellent used copy); 2 (minor marks), 3 (problems, described). Dust Jacket problems (if any) are separately mentioned. BOOKS – SINGER A UTOBIOGRAPHIES and BIOGRAPHIES 1000. EMMA ALBANI – Victorian Diva [Cheryl MacDonald]. Dundern Press, Toronto & London, 1984. 205 pp. Illustrated. SC. As new . $7.00. 1001. FRANCES ALDA – Men, Women and Tenors [Frances Alda]. AMS Press, NY, 1971. Reprint from 1937 first ed. 307 pp. Illustrated. HC. As new . $8.00. 1002. MARIAN ANDERSON – A Singer’s Journey [Allan Keiler]. Scribner, 2000. 447 pp. Illustrated. Discography. HC. DJ. As new . $12.00. 1003. BLANCHE ARRAL – The Extraordinary Operatic Adventures of … [trans. Ira Glackens, ed. Wm. Moran]. Amadeus, 2002. 352 pp. Illustrated. Discography (Moran). HC. DJ. As new . $12.00. 1004. GIANNINA ARANGI-LOMBARDI – Voce Maestra [Tulliano Carpino]. Citta’ di Mari- gliano.,1998. 60 pp. Illustrated. Discography. SC. As new . $8.00. 1005. FLORENCE AUSTRAL – When Austral Sang [Michael Elphinstone and Wayne Hancock]. Nat. Lib. Of Australia, 2005. 655 pp. Illustrated. Discography. HC. DJ. As new . $12.00. 1006. FLORENCE AUSTRAL – One of the Wonder Voices of the World [James Moffat]. Currency Press, Sydney, Australia, 1995. 278 pp. Illustrated. Discography. HC. DJ. As new. $8.00. 1007. ISOBEL BAILLIE – Never Sing Louder Than Lovely [Isobel Baillie]. Hutchinson, 1982. 208 pp. Illustrated. Discography. HC. DJ. As new . $10.00. 1008. JANET BAKER – Full Circle-An Auto- biographical Journal [Janet Baker]. MacRae, London, 1982. 260 pp. Illustrated. HC. DJ. DJ 2. Book as new . -

19.1 Historic Masters, Pp 220-228

HISTORIC MASTERS VINYL PRESSINGS MADE FROM THE ORIGINAL METALS Continuing in the tradition of IRCC and HRS, Historic Masters has made available to collectors limited editions of a host of historic recordings pressed on vinyl from stampers taken from the original EMI masters . Many of the records HM has issued are first and only editions, while others are extremely scarce in original form. Details as how to contact Historic Masters to purchase their latest issues will be found near the beginning of this catalogue in the Collectors’ Mart section . Offered below are issues from 1 to 214 (final single issue thusfar). The minimum bid is a uniform (remarkably low, I’d say) $6.00 each. All are as new, so I’ve not otherwise included grading or minimum bid information. Those described as unpublished are first and only 78 rpm editions. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6001. 10” HMA 1. CONCHITA SUPERVIA [ms]. LULLABY (Scott)/WHEN I BRING YOU COLOUR’D TOYS (Carpenter). 1932 London matrices. Both side unpublished . 6002. 10” HMA 2. FERNANDO DE LUCIA [t]. SERENAMENTE (Barthèlemy)/A SURRIENTA (de Curtis). From 1909 Gramophone matrices. 6003. 10” HMA 3. HINA SPANI [s]. CANCIÓN DEL CARRETERO (Buchardo)/DIA DEL FESTE (Ugarte). 1930 Italian Gramophone matrices. 6004. 10” HMA 4. FRANCESCO TAMAGNO [t]. TROVATORE: Di quella pira/OTELLO: Ora e per sempre addio (both Verdi). 1903 G&T matrices (3012ft/3025ft). Both unpublished takes . 6005. 12” HMB 5. MATTIA BATTISTINI [b] and ELVIRA BARBIERI [s]. TROVATORE: Mira d’acerbe/TROVATORE: Vivrà! Contende (Verdi). From 1913 Gram. matrices. 6006. 12” HMB 6. SELMA KURZ [s]. ERNANI: Involami/TROVATORE: D’amor sull’ ali rosee (both Verdi). -

The Genre of Opera and the Disaffection of French Composers in Favor of the Emerging Genres: the Case of Radio in the Thirties Christophe Bennet

The Genre of Opera and the Disaffection of French Composers in favor of the emerging Genres: the case of Radio in the Thirties Christophe Bennet To cite this version: Christophe Bennet. The Genre of Opera and the Disaffection of French Composers in favor ofthe emerging Genres: the case of Radio in the Thirties. 2015. halshs-01146558 HAL Id: halshs-01146558 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01146558 Preprint submitted on 28 Apr 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. The genre of opera and the disaffection of the composers – Christophe Bennet – April 2015 THE GENRE OF OPERA AND THE DISAFFECTION OF FRENCH COMPOSERS IN FAVOR OF THE EMERGING GENRES: THE CASE OF RADIO IN THE THIRTIES by Christophe BENNET Despite the huge contribution of European composers at the beginning of the 20th century to the genre of opera, one can’t deny the fact that, apart from Germanic countries, the decline and erosion of the genre started in the twenties. In the wake of the genres recently inspired from the naturalistic and symbolist theatre, new means of musical dramaturgy however emerge owing to new initiatives and experiences born from the voluntarism of some pioneer musicians. -

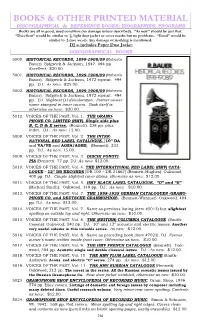

Books & Other Printed Material

BOOKS & OTHER PRINTED MATERIAL DISCOGRAPHICAL & REFERENCE BOOKS; BIOGRAPHIES; PROGRAMS Books are all in good, used condition (no damage unless described). “As new” should be just that. “Excellent” would be similar to 2, light dust jacket or cover marks but no problems. “Good” would be similar to 3 (use wear). Any damage or marking is mentioned. DJ = includes Paper Dust Jacket DISCOGRAPHICAL BOOKS 5000. HISTORICAL RECORDS, 1899-1908/09 (Roberto Bauer). Sidgwick & Jackson, 1947. 494 pp. Excellent. $20.00. 5001. HISTORICAL RECORDS, 1899-1908/09 (Roberto Bauer). Sidgwick & Jackson, 1972 reprint. 494 pp. DJ. As new. $25.00. 5002. HISTORICAL RECORDS, 1899-1908/09 (Roberto Bauer). Sidgwick & Jackson, 1972 reprint. 494 pp. DJ. Slightest DJ discoloration. Former owner name stamped in inner covers. Book itself is otherwise as new. $20.00. 5012. VOICES OF THE PAST, Vol. 1. THE GRAMO- PHONE CO. LIMITED (HMV). Single side plus B, C, D & E series. (Bennett). 238 pp. plus index. DJ. As new. 12.00. 5008. VOICES OF THE PAST, Vol. 2. THE INTER- NATIONAL RED LABEL CATALOGUE. [10” DA and VA/VB and AGSA/AGSB]. (Bennett). 233 pp. DJ. As new. 15.00. 5009. VOICES OF THE PAST, Vol. 3. DISCHI FONOTI- PIA (Bennett). 77 pp. DJ. As new. $12.00. 5010. VOICES OF THE PAST, Vol. 4. THE INTERNATIONAL RED LABEL (HMV) CATA- LOGUE – 12” DB RECORDS [DB 100 – DB 21667] (Bennett-Hughes). Oakwood. 400 pp. DJ. Couple slightest cover stains, otherwise as new. $12.00. 5011. VOICES OF THE PAST, Vol. 5. HMV BLACK LABEL CATALOGUE. “D” and “E” (Michael Smith).