Historia, Identidad Y Alteridad

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Electoral Office of St. Vincent and the Grenadines

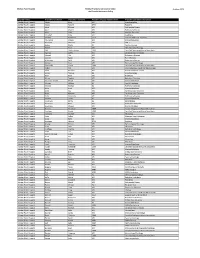

Selection Criteria Constituency: WEST KINGSTOWN Application date from: 01/06/2005 Application date to: 12/07/2021 Electoral Office of St. Vincent and The Grenadines Alphabetical List of Eligible Registered Voters by Constituency Alphabetical List of Registered Voters for: WEST KINGSTOWN Surname Given name(s) Gender Address Occupation Voter No. Polling Division ABBEY CHASE VAN-DYKE M NEW MONTROSE STUDENT 159503 WKE ABBEY ELVIS ANTHONY M NEW MONTROSE RETIRED 054561 WKF ABBEY MC NEIL ANTHONY M NEW MONTROSE CLERK 126982 WKF ABBOTT ALEXANDREA AQUIFER F LARGO HEIGHTS UNEMPLOYED 118846 WKD RASHEEDA ABBOTT NOEL ABBADON M LOWMANS HILL LANDSCAPER 153958 WKG ABEL ORIN HOLLINGWORTH M LOWMANS ELECTRICIAN 127051 WKH ABERDEEN HUNTE NAOMI SYLVIA F GIBSON CORNER SELF EMPLOYED 056041 WKF ABRAHAM DAMON RAHEEM EARL M NEW MONTROSE, BARTENDER 092628 WKF WALKER PIECE ABRAHAM DENISE MARCELLA F NEW MONTROSE EARLY 054714 WKE CHILDHOOD TEACHER ABRAHAM EARL GROOVE JR. M NEW MONTROSE UNEMPLOYED 131316 WKE ABRAHAM GLENDA TOSCA F TOP ENDIBORO MANAGER 111659 WKI ABRAHAM JAMES-EARL M NEW MONTROSE BARTENDER 159562 WKF ABRAHAM PEACHES AMBER F NEW MONTROSE/ UNEMPLOYED 126695 WKF W/PIECE ABRAHAM PHOEBE PEARL CAMILLE F NEW MONTROSE STUDENT 159561 WKF ABRAHAM PRECIOUS KAMYSHA F NEW MONTROSE STUDENT 124895 WKE TIFFANI ABRAHAM RODNEY DELANO M NEW MONTROSE LABOURER 126859 WKE ABRAHAM ROLANDO DAVID M NEW MONTROSE STUDENT 126891 WKE ABRAHAM RONALD ELLIOTTE M NEW MONTROSE MASON 052294 WKF ABRAHAM ROSEBORN TEANIKCA F EDINBORO CLERK 096835 WKI ACKIE VANESSA LEILA F EDINBORO BANKER 058794 WKI ADAMS ALLISON SHELLY-ANN F CEMETERY HILL PHLEBOTOMIST 111234 WKE Generated date: 12-Jul-2021 11:38:09 Generated by: KWILLIAMS Page 1 of 250 Electoral Office of St. -

Conference Information and Program

Conference Information and Program Contents Welcome to ICSA 20195 Venue6 Travel information7 Social Events 10 Keynotes 13 Program 16 Organizing Committee 31 3 4 Welcome to ICSA 2019 Welcome to the IEEE International Conference on Software Architecture and “Moin Moin” from Hamburg. The conference program offers a variety of workshops, tutorials, re- search and industrial tracks. The social events at the Elbphilharmonie, Miniature Wonderland and German Electron Synchrotron DESY, the welcome reception at the city hall and the conference dinner give you the opportunity for interesting discussion and networking. Use the time after the sessions to explore Hamburg which offers great opportunities for sightseeing. You can take the ferry for a Elbe river tour, just walk around at the harbor and the UNESCO World Heritage Site Speicherstadt. Jungfernstieg at the Alster lake in the city center is also an interesting place to visit. The famous street and entertainment district Reeperbahn offers clubs and bars and there are several musicals and shows located in Hamburg. The organizing team wishes you a pleasant and successful conference week and stay in Hamburg. If you have any questions, do not hesitate to contact us. Contact: Email: [email protected] Cell: +49157 87413481 Emergency Contacts: Police: 110 Fire Brigade & Ambulance: 112 5 Venue Dorint Hotel Hamburg Eppendorf Martinistraße 72 20251 Hamburg, Germany Tel.: +49 40 5701500 Rooms Map There are three halls and one room available for tracks, tutorials and workshops. Please look into the program to find out which track will be held in which room. Coffee will be served in the coffee breaks right outside the halls in the hotel foyer. -

Electoral Office of St. Vincent and the Grenadines

Selection Criteria Constituency: WEST KINGSTOWN Application date from: 01/06/2005 Application date to: 08/04/2021 Electoral Office of St. Vincent and The Grenadines Alphabetical List of Eligible Registered Voters by Constituency Alphabetical List of Registered Voters for: WEST KINGSTOWN Surname Given name(s) Gender Address Occupation Voter No. Polling Division ABBEY CHASE VAN-DYKE M NEW MONTROSE STUDENT 159503 WKE ABBEY ELVIS ANTHONY M NEW MONTROSE RETIRED 054561 WKF ABBEY MC NEIL ANTHONY M NEW MONTROSE CLERK 126982 WKF ABBOTT ALEXANDREA AQUIFER F LARGO HEIGHTS UNEMPLOYED 118846 WKD RASHEEDA ABBOTT NOEL ABBADON M LOWMANS HILL LANDSCAPER 153958 WKG ABEL ORIN HOLLINGWORTH M LOWMANS ELECTRICIAN 127051 WKH ABERDEEN HUNTE NAOMI SYLVIA F GIBSON CORNER SELF EMPLOYED 056041 WKF ABRAHAM DAMON RAHEEM EARL M NEW MONTROSE, BARTENDER 092628 WKF WALKER PIECE ABRAHAM DENISE MARCELLA F NEW MONTROSE TEACHER 054714 WKE ABRAHAM EARL GROOVE JR. M NEW MONTROSE UNEMPLOYED 131316 WKE ABRAHAM GLENDA TOSCA F TOP ENDIBORO MANAGER 111659 WKI ABRAHAM JAMES-EARL M NEW MONTROSE BARTENDER 159562 WKF ABRAHAM PEACHES AMBER F NEW MONTROSE/ UNEMPLOYED 126695 WKF W/PIECE ABRAHAM PHOEBE PEARL CAMILLE F NEW MONTROSE STUDENT 159561 WKF ABRAHAM PRECIOUS KAMYSHA F NEW MONTROSE STUDENT 124895 WKE TIFFANI ABRAHAM RODNEY DELANO M NEW MONTROSE LABOURER 126859 WKE ABRAHAM ROLANDO DAVID M NEW MONTROSE STUDENT 126891 WKE ABRAHAM RONALD ELLIOTTE M NEW MONTROSE MASON 052294 WKF ABRAHAM ROSEBORN TEANIKCA F EDINBORO CLERK 096835 WKI ACKIE VANESSA LEILA F EDINBORO BANKER 058794 WKI ADAMS ALLISON SHELLY-ANN F CEMETERY HILL PHLEBOTOMIST 111234 WKE ADAMS ALVIN JAMAL MATTHEW M EDINBORO CHAUFFEUR 145825 WKI Generated date: 08-Apr-2021 12:58:25 Generated by: KWILLIAMS Page 1 of 250 Electoral Office of St. -

Provider List 2019.Xlsx

Morton Plant Hospital Medical Providers not Covered Under October 2019 the Financial Assistance Policy Provider Entity Providers Last Name Providers First Name Providers Display Degrees Short Provider Specialties Description Morton Plant Hospital Abadir Brian MD Anesthesiology Morton Plant Hospital Abady Robert DPM Podiatry Morton Plant Hospital Abdo Richard MD Orthopedic Surgery Morton Plant Hospital Abel Warren MD Pulmonary Disease Morton Plant Hospital Abid Syed MD Medical Oncology Morton Plant Hospital Abraham Ruby MD Psychiatry Morton Plant Hospital Absher Raymond CSFA Surgical Tech First Assistant Morton Plant Hospital Abu Grara Hazem MD Internal Medicine Morton Plant Hospital Acevedo Shannon LPN LPN 1 Morton Plant Hospital Adams Maria DO Ophthalmology Morton Plant Hospital Addae Yusif MD Obstetrics/Gynecology Morton Plant Hospital Adly Abdurrahman CRNA Certified Registered Nurse Anesthetist Morton Plant Hospital Agarwal Sudhir MD Cardiovascular Diseases Morton Plant Hospital Ahmad Ala MD Pulmonary Disease Morton Plant Hospital Ahmed Sabbir MD Pain Medicine Morton Plant Hospital Al-Andary Salah MD Pulmonary Disease Morton Plant Hospital Alemar Jose MD Hematology/Oncology Morton Plant Hospital Alexander Stacie CRNA Certified Registered Nurse Anesthetist Morton Plant Hospital Alidina Arif MD Otolaryngology-Head and Neck Surgery Morton Plant Hospital Allen Kathleen MD Breast Oncology Surgery Morton Plant Hospital Allison Thomas DO Anesthesiology Morton Plant Hospital Alter Mark MD Psychiatry Morton Plant Hospital Altoos Taghrid MD Radiation -

Thursday, October 29, 2020 the Livingston Parish News

THURSDAY, OCTOBER 29, 2020 THE LIVINGSTON PARISH NEWS 1I I LOUISIANA DEPARTMENT OF TREASURY - NOTICE OF NAMES OF PERSONS APPEARING TO BE OWNERS OF UNCLAIMED OR ABANDONED PROPERTY IN LIVINGSTON PARISH ___ BATON ROUGE — The Mcarthur Dr Livingston Blake David 29976 Bram Burgess Floretta W 8328 Cole Dudley 26212 B 30971 Linder Rd 3 Den- names listed below have Baker Donald L 14760 St Livingston Sisir Cir E Denham Springs Poplar Glen Dr Denham ham Springs been reported to the Lou- Lucien St Port Vincent Blood Madison 13335 Burgess Vickie 11123 Lois Springs Denham Patty 243 Flori- isiana Department of the Baker Jay 30257 Abel St Williamsburg Drive Walker Lane Denham Springs Coleman Amy H 9282 da Ave Sw Denham Springs Treasury as being persons Denham Springs Blust Jason 23740 Spring- Burke Rachel P 22419 Carter Circle Denham Denham Springs Urgent appearing to be the owners Baldini Mark A 26161 hill Dr Denham Springs Balmoral Dr Denham Springs Care Llc 1585 S Range Ave of unclaimed funds subject Glenbooke Dr Denham Boardwalk Place Inc Springs Collins Casey E Po Box Denham Springs to the provisions of LSA- Springs 8275 Vincent Road Den- Burnham Bryan 7292 2293 Denham Springs Dephillips Marcus 28548 R.S. 9:151-182, Uniform Ballard Anna 28283 ham Springs Mosspoint Ln Denham Collins Vera 33650 Hwy Highway 444 Springfield Unclaimed Property Act. Charley Watts Rd Living- Bock William J 13390 Springs 1036 Holden Devall Eric L 21024 Deb- These funds have been pre- ston Savannah Dr Walker Burns Richard 29904 Collision Solutions 35820 bie Ln Denham Springs sumed to be abandoned and Ballard Cheryl C 35829 Bonds Christopher Po Blount Road Holden Walker N Rd Walker Dewitt Jordan E 9129 taken into the protective Fore Rd Denham Springs Box 2169 Albany Burton Freddie M 9220 Comeaux Bradley 149 Rue De Fluer Denham custody of the Department Ballard Felicia 30715 Bonnette Suzanne M Gary Dr Denham Springs 149 Del Orleans Ave Den- Springs of the Treasury. -

Match #4 • Road Match #2 at Dugan Wellness Center Tuesday, August 28, 2018 at 6:30 P.M

The University of Texas Rio Grande Valley (2-1, 0-0 WAC) @ Texas A&M-Corpus Christi (0-3, 0-0 Southland) Match #4 • Road Match #2 at Dugan Wellness Center Tuesday, August 28, 2018 at 6:30 p.m. (CDT) UTRGV 2018 Schedule 2018 Roster Date Opponent Result Time/Record August (2-1) Probable Starters 2018 Statistics HBU Classic 8/24 vs. Louisiana Tech W 3-0 1-0 No. Name Pos. Ht. Yr. Hometown K/Set A/Set D/Set B/Set 8/24 vs. PVAM W 3-0 2-0 2 Barbara Silva RS 5-11 Jr. Campinas, Sao Paulo, Brazil 3.70 0.00 1.10 0.30 8/25 at Houston Baptist L 1-3 2-1 3 Alexandra Ecker (C) MB 5-10 Sr. Helotes, TX 2.43 0.00 1.00 0.71 8/28 at Corpus Christi 6:30 p.m. Utah State Tournament 8 Debora Nazario S 5-10 So. Barueri, Sao Paulo, Brazil 0.43 11.00 1.29 0.14 8/31 at Utah State 1 p.m. 9 Pamela Moreira RS 6-0 R-Fr. Franca, Sao Paulo, Brazil 4.00 0.00 2.00 0.67 8/31 vs. No. 24 Cal Poly 5:30 p.m. 11 Antonela Jularic OH 6-1 Sr. Vrbovec, Croatia 2.00 0.10 2.10 0.30 September (0-0, 0-0 WAC) 9/1 vs. Loyola Marymount 1 p.m. 16 Draik Banks MB 6-1 Jr. McAllen, TX 1.40 0.10 0.10 0.90 9/4 Incarnate Word 6 p.m. -

Cuyahoga Community College Wednesday, June 9, 2021 CUYAHOGA COMMUNITY COLLEGE

Cuyahoga Community College Wednesday, June 9, 2021 CUYAHOGA COMMUNITY COLLEGE Spring 2021 Commencement Exercises WEDNESDAY, JUNE 9, 2021 CUYAHOGA COMMUNITY COLLEGE Spring 2021 Commencement Wednesday,2021 June 9, 2021 *Processional ............................................................................Program Pomp and Circumstance March No. 1, Allegro con molto (Elgar) *Opening Remarks ..................................................................................................................................................Thomas Ellis Lyon Faculty Marshal Assistant Professor Emeritus, History/Political Science, Western Campus *Invocation ............................................................................................................................................................ Rev. Dr. Terry Webb Pastor, Christian Unity Baptist Church *National Anthem ................................................................................................................................................ Dominick Farinacci JazzFest Academy Director Tri-C Jazz Studies Alumnus Welcome and Introduction ................................................................................................................................ Alex Johnson, Ph.D. President Andrew E. Randall Chair, Board of Trustees Introduction of Student Speaker .................................................................................................................................. Alex Johnson Student Address .............................................................................................................................................................. -

Lista Președinților Birourilor Electorale Ale Secțiilor De Votare

Lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, desemnați la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 NR. CRT. NR. SECȚIE ȚARA LOCALITATE ADRESĂ NUME PRENUME FUNCȚIE BAZA MILITARĂ HAMID KARZAI INTERNATIONAL 1 1 AFGANISTAN KABUL AIRPORT ILIEȘ CIPRIAN COSTEL PREȘEDINTE BAZA MILITARĂ HAMID KARZAI INTERNATIONAL 2 1 AFGANISTAN KABUL AIRPORT ȘINCARI PETRICĂ CRINU LOCȚIITOR BAZA MILITARĂ 3 2 AFGANISTAN KANDAHAR KANDAHAR AIRFIELD ANTON VALERIU PREȘEDINTE BAZA MILITARĂ 4 2 AFGANISTAN KANDAHAR KANDAHAR AIRFIELD ILINCA IONUȚ RAUL LOCȚIITOR STRADA JUSTICE MAHOMED, 877 BROOKLYN, 0181, CĂSUȚA POȘTALĂ 11295, HATFIELD 0028, 5 3 AFRICA DE SUD PRETORIA PRETORIA ALEXANDRU IONEL PREȘEDINTE Str. Stavropoleos, nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084 Telefon: 021.310.07.69, fax: 021.310.13.86 www.roaep.ro, e-mail: [email protected] 1 Lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, desemnați la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 NR. CRT. NR. SECȚIE ȚARA LOCALITATE ADRESĂ NUME PRENUME FUNCȚIE STRADA JUSTICE MAHOMED, 877 BROOKLYN, 0181, CĂSUȚA POȘTALĂ 11295, HATFIELD 0028, 6 3 AFRICA DE SUD PRETORIA PRETORIA DIACONU CRISTIAN LOCȚIITOR 24 HIGHWICK DRIVE 7708 KENILWORTH, CAPE 7 4 AFRICA DE SUD CAPE TOWN TOWN ZAHARESCU NICOLAE PREȘEDINTE 24 HIGHWICK DRIVE 7708 KENILWORTH, CAPE 8 4 AFRICA DE SUD CAPE TOWN TOWN EREMIA ELENA GABRIELA LOCȚIITOR STR. PANDELI EVANGJELI REPUBLICA NR. 15, TIRANA, COD 9 5 ALBANIA TIRANA 1003 SAVU ALEXANDRU PREȘEDINTE STR. PANDELI EVANGJELI REPUBLICA NR. 15, TIRANA, COD POMPILIA PAULA 10 5 ALBANIA TIRANA 1003 LAKO DORIANA LOCȚIITOR 24, RUE ABRI AREZKI, 11 6 ALGERIA ALGER HYDRA, 16035 ALGER NIȚĂ LIVIU ADRIAN PREȘEDINTE Str. -

Danubian Psychiatric Association

PSYCHIATRIA DANUBINA Psychiatria Danubina (ISSN 0353- 5053) is published quarterly by CONTENTS Medicinska naklada, Cankarova 13, 10 000 Zagreb, Croatia; Pro Mente th d.o.o., 10 000 Zagreb, Croatia. 29 DANUBIAN PSYCHIATRIC SYMPOSIUM The cost of a yearly subscription to the journal is € 50.00 for institu- IX Croatian Congress on Psychopharmacotherapy tions, € 40.00 for individual sub- Zagreb, Croatia, 2021 scribers and € 30.00 for students - the prices are without postage (Payments Miro Jakovljevic: PSYCHIATRY, MEDICINE AND SOCIETY: HOMO DEUS in other currencies will be accepted st on the basis of the official currency OF 21 CENTURY AND CHALLENGES OF MENTAL HEALTH exchange rates). Advertising enquiries, AND PERSONALIZED MEDICINE .............................................................................137 correspondence and copy requests Norman Sartorius: MENTAL HEALTH, EARLY IN THE 21ST CENTURY......................138 should be addressed to Prof. Miro Jakovljeviü, PROGRAMME .....................................................................................................................139 Department of Psychiatry and Psychological Medicine, TRANSDISCIPLINARY INTEGRATIVE APPROACH IN PSYCHIATRY, KBC Zagreb, Kišpatiüeva 12, PERSONALIZED MEDICINE AND CREATIVE HR-10 000 Zagreb, Croatia PSYCHOPHARMACOTHERAPY (tel: +385 1 23 88 394; Miro Jakovljevic: CREATIVE, PERSON CENTERED NARRATIVE tel/fax: +385 1 23 88 329). PSYCHOPHARMACOTHERAPY (CP-CNP): FROM THEORY E-mail: [email protected] TO CLINICAL PRACTICE............................................................................................149 -

Bibliografia Cărților În Curs De Apariție Cip

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI BIBLIOGRAFIA CĂRȚILOR ÎN CuRS dE APARIȚIE CIP Anul XXIII, nr. 6 iunie 2020 EdITuRA BIBLIOTECII NAȚIONALE A ROMÂNIEI BuCuREșTI 2020 BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI CENTRUL NAŢIONAL ISBN-ISSN-CIP BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE CIP Anul XXIII, nr. 6 iunie 2020 Editura Bibliotecii Naţionale a României Bucureşti 2020 Redacţia: Biblioteca Naţională a României Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP Bd. Unirii nr. 22, sector 3 Bucureşti, cod poştal 030833 Tel.: 021/311.26.35 E-mail: [email protected] URL: www.bibnat.ro ISSN = 2284 - 8401 (online) ISSN-L = 1453 - 8008 Responsabil număr: Tina Iordache Notă: Descrierile CIP sunt realizate exclusiv pe baza informaţiilor furnizate de către editori. Nu ne asumăm răspunderea pentru descrierile CIP modificate de editor, fără înştiinţarea Centrului Naţional CIP. Descrierile CIP modificate la solicitarea editorului, după apariţia numărului curent al Bibliografiei cărţilor în curs de apariţie – CIP, pot fi consultate în Catalogul CIP, parte a Catalogului online al Bibliotecii Naţionale a României. © 2020 Toate drepturile sunt rezervate Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, fără acordul prealabil, în scris, al redacţiei. CIP 3 CUPRINS 0 Generalităţi ....................................................................................................6 004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Prelucrarea şi procesarea datelor ..........................................................................................6 -

Popular Music and Narratives of Identity in Croatia Since 1991

Popular music and narratives of identity in Croatia since 1991 Catherine Baker UCL I, Catherine Baker, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated / the thesis. UMI Number: U592565 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U592565 Published by ProQuest LLC 2013. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 2 Abstract This thesis employs historical, literary and anthropological methods to show how narratives of identity have been expressed in Croatia since 1991 (when Croatia declared independence from Yugoslavia) through popular music and through talking about popular music. Since the beginning of the war in Croatia (1991-95) when the state media stimulated the production of popular music conveying appropriate narratives of national identity, Croatian popular music has been a site for the articulation of explicit national narratives of identity. The practice has continued into the present day, reflecting political and social change in Croatia (e.g. the growth of the war veterans lobby and protests against the Hague Tribunal). -

Singles Numeric.Txt

Singles Numeric.txt CONTACT: GENE BECKWITH, DIRECTOR OF M.I.S. WOMEN'S TENNIS ASSOCIATION (813) 895-5000 SINGLES RANKING SSSS I N N GGGG L EEEEE SSSS S I NN N G L E S SSSS I N N N G GG L EEE SSSS S I N NN G G L E S SSSS I N N GGG LLLLL EEEEE SSSS RUN DATE 11/22/92 AS OF 11/23/92 MOST RECENT ENTRIES: VIRGINIA SLIMS CHAMPIONSHIP, NEW YORK AUSTRALIAN CHALLENGER, MT. GAMBIER ETA CHALLENGER, MANCHESTER, ENGLAND PHILIPPINES SATELLITE (I), MANILA PHILIPPINES SATELLITE (II), MANILA AUSTRALIAN CHALLENGER, PORT PIRIE NEXT TO DROP OFF: ISRAELI CHALLENGER, RAMAT HASHARON AUSTRALIAN CHALLENGER, MILDURA BRAZILIAN CHALLENGER, PORTO ALEGRE ALGERIAN SATELLITE, BACHDJARAH PRIOR # OF POINTS NEXT RANK RANK NAME COUNTRY AVERAGE POINTS TOURN ADDED OFF 1 (1) SELES, MONICA YUG 283.9373 4259.0600 15 399.0600 0.0000 2 (2) GRAF, STEFFI GER 252.1627 3530.2781 14 251.2781 0.0000 3 (3) SABATINI, GABRIELA ARG 192.6851 3275.6471 17 229.6471 0.0000 4 (4) SANCHEZ VICARIO, ARANTX ESP 177.4134 3016.0275 17 191.0275 0.0000 5 (5) NAVRATILOVA, MARTINA USA 171.1923 2054.3077 12 248.3077 0.0000 6 (6) FERNANDEZ, MARY JOE USA 120.6983 1931.1728 16 120.3728 0.0000 7 (7) CAPRIATI, JENNIFER USA 98.0787 1176.9444 12 116.4444 0.0000 8 (8) MARTINEZ, CONCHITA ESP 96.8043 1645.6727 17 110.8727 0.0000 9 (10) MALEEVA-FRAGNIERE, MANU SUI 81.4120 1058.3558 13 81.8558 0.0000 10 (9) NOVOTNA, JANA TCH 78.1221 1328.0754 17 110.0754 0.0000 11 (11) HUBER, ANKE GER 66.5333 998.0000 15 0.0000 0.0000 12 (12) SUKOVA, HELENA TCH 66.2358 1126.0088 17 65.7088 0.0000 13 (13) PIERCE, MARY FRA 64.8333 778.0000