Histoire De L'île De Sein 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

PJ Annexées À L'arrêté N°2019135-0003

Secteur d'information sur les Sols (SIS) Identification Identifiant 29SIS03722 Nom usuel Ancienne décharge de Pennisquin Adresse Pennisquin Lieu-dit Département FINISTERE - 29 Commune principale BRIEC - 29020 Caractéristiques du SIS Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures ménagères. Les dépôts ont débuté en 1960. Etat technique Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire Observations Références aux inventaires Organisme Base Identifiant Lien Etablissement public Base http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp BRE2901807 - BRGM BASIAS ?IDT=BRE2901807 Sélection du SIS Statut Consultable Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer Commentaires sur la sélection Ancienne décharge. Caractéristiques géométriques générales Coordonnées du centroïde 178847.0 , 6799546.0 (Lambert 93) Superficie totale 68748 m² Perimètre total 1474 m Liste parcellaire cadastral Date de vérification du parcellaire Commune Section Parcelle Date génération BRIEC YH 12 08/06/2018 Documents 1 / 2 Cartographie Périmètre du SIS Cartes IGN - IGN Identifiant : 29SIS03722 Périmètre du SIS Parcelles cadastrales - IGN Identifiant : 29SIS03722 2 / 2 Secteur d'information sur les Sols (SIS) Identification Identifiant 29SIS03741 Nom usuel Ancienne décharge de Coat Dregat Adresse Coat Dregat Lieu-dit Département FINISTERE - 29 Commune principale EDERN - 29048 Caractéristiques du SIS Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures -

Étude Sur La Dynamique Des Territoires Ruraux

ÉTUDE SUR LA DYNAMIQUE DES TERRITOIRES RURAUX DIAGNOSTIC ET DÉFINITION DES ENJEUX DU TERRITOIRE Territoires de la communauté de communes du Cap-Sizun Pointe du Raz et de Douarnenez Communauté RAPPORT Direction départementale des territoires et de la mer du Finistère 2/54 TABLE DES MATIÈRES 1- MÉTHODE D’ÉLABORATION DU DOCUMENT 2- DIAGNOSTIC 2-A : Des paysages maritimes emblématiques et des paysages ruraux bocagers porteurs d’une forte identité locale 2-B : Une implantation urbaine diffuse marquée par une linéarité et un mitage 2-C : Des risques naturels en lien avec la façade maritime et aggravés par les phénomènes d’érosion et de ruissellement d’eau issu de l’intérieur du territoire 2-D : Un territoire âgé, en perte de vitesse, et au marché de l’habitat relativement détendu 2-E : Un territoire à l’écart des grands axes et infrastructures de transport dont le maillage routier stabilisé a néanmoins impulsé un usage massif de la voiture et généré une proximité pour les déplacements 2-F : Une économie diversifiée et complémentaire, mais fragile, et dont la mer représente un fort atout économique 2-G : Un niveau d’équipement qui compense l’éloignement, mais des carences à souligner à l’extrême ouest, et un niveau en spécialistes de santé faible 3- DIAGNOSTIC TERRITORIAL PARTAGÉ ET SPATIALISÉ : SYNTHÈSE 4- POINT DE VUE DE LA DDTM SUR LES ENJEUX DU TERRITOIRE 4-A : Préserver et valoriser les espaces naturels et les paysages comme levier de développement économique et d’attractivité du territoire 4-B : Enrayer l’urbanisation diffuse et linéaire, -

Une Ambition Pour La Jeunesse

AGGLO MAGAZINE MAG D’INFORMATION DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE N°79 NOV./DÉC.2018 LE www.quimper-bretagne-occidentale.bzh ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR p 7 UNE AMBITION POUR LA JEUNESSE HISTOIRE/p.15 AGENDA/p.16 LES GENS D’ICI/p.20 Le 11 novembre 1918 Les Échappées Aurélie Stéphan de Noël BRIEC / ÉDERN / ERGUÉ-GABÉRIC / GUENGAT / LANDRÉVARZEC / LANDUDAL / LANGOLEN LOCRONAN / PLOGONNEC / PLOMELIN / PLONÉIS / PLUGUFFAN / QUÉMÉNÉVEN / QUIMPER Vivre ou investir QUIMPER NOUVEAU Les Hauts de Feunteun VOTRE APPARTEMENT PERSONNALISABLE UN EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL AU CENTRE-VILLE DE QUIMPER Appartements neufs du T2 au T4 CONTACT www.polimmo.fr 02 98 55 81 91 02 98 95 99 92 / 06 78 88 68 02 www.acadie-quimper.com Espacil_102x150.pdf 1 02/10/2018 17:21:35 devient C M J CM MJ CJ CMJ N Aide à Garde Entretien l’autonomie d’enfants ménager 122, avenue de la France Libre - 29000 Quimper Tél. 09 81 71 27 71 - [email protected] www.adomis-quimper.com 3 Vivre ou investir PENNAD-STUR/ÉDITO NOUVEAU QUIMPER LE JOURNAL D’INFORMATION DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE DÉC. 2018 NOV. Communauté d’agglomération / regroupant les communes de Briec, Édern, Les Hauts de Feunteun Ergué-Gabéric, Guengat, Landrévarzec, Landudal, Langolen, Locronan, Plogonnec, AGGLO Plomelin, Plonéis, Pluguffan, VOTRE APPARTEMENT Quéménéven, Quimper Ce numéro comprend : • Le mag + Agglo, 20 p., CONFIANCE LUDOVIC PERSONNALISABLE tiré à 58 450 exemplaires. JOLIVET LE MAG LE MAG • Pour les habitants de Quimper MAIRE uniquement : Le mag + Quimper, Il est bon d’avoir des motifs de confiance en cahier de 16 pages broché au centre du mag DE QUIMPER, et tiré à 40 783 exemplaires. -

ÉCONOMIE P 7 LE BOOM DES BOÎTES

AGGLO MAGAZINE MAG D’INFORMATION DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE N°84 SEPT./OCT.2019 LE www.quimper-bretagne-occidentale.bzh ÉCONOMIE p 7 LE BOOM DES BOÎTES ÇA BOUGE/p.13 DÉCOUVERTES/p.14 AGENDA/p.16 Que du bonheur ! Graines Les Journées de culture européennes du patrimoine BRIEC / ÉDERN / ERGUÉ-GABÉRIC / GUENGAT / LANDRÉVARZEC / LANDUDAL / LANGOLEN LOCRONAN / PLOGONNEC / PLOMELIN / PLONÉIS / PLUGUFFAN / QUÉMÉNÉVEN / QUIMPER TERRAINS U r b a VENDRE t À y s EURL au capital de 3.000.000 € - DÉCOUVREZ NOS VOTRE APPARTEMENT ESPACES DE VIE PERSONNALISABLE R CS DANS LE FINISTÈRE Q uimper 382 559 318B - ST POL DE LÉON CARANTEC LE FOLGOËT PLOUEZOC'H ST THÉGONNEC T LANDIVISIAU V A FR 59 382 559 318 - U Un large choix GOUESNOU LANDERNEAU r b de terrains a t y s 34 bis Ja Illustration non contractuelle UN EMPLACEMENT BRIEC-DE-L’ODET c ques pour tout budget ! EXCEPTIONNEL A PLUGUFFAN nquetil 29000 QUIMPER ERGUÉ-GABÉRIC AU CENTRE-VILLE DE QUIMPER PONT-L’ABBÉ CONTACT RENSEIGNEMENTS 02 98 55 81 91 02.98.90.04.93 www.acadie-quimper.com www.urbatys.com la vie change... LE SERVICE À LA PERSONNE AUSSI QUIMPER Les Hauts de Feunteun 1 HEURE AVEC LE CODE ADOMIS29 Appartements neufs d’exception OFFERTE * du 2 au 5 pièces GARDE D’ENFANTS avec vue sur un espace naturel boisé Sortie d’école Aide aux devoirs Activités ludiques Activités extra-scolaires Garde partagée Garde alternée Ménage Aide de votre CAF jusqu’à 85% des frais engagés ** Accompagnement adapté à l’âge de l’enfant Rendez-vous de présentation Suivi qualité des prestations Déduction fiscale de 50 % ** Espace de ventesur place Espace57 bis, avenue de vente de la France Libre Pas de frais de dossier ouvert les mercredis & vendredis Devis gratuit 10h à 12h & 14h à 18h * 1 heure offerte pour toute souscription d’un contrat de 16h/mois durant 3 mois minimum. -

Evaluation Environnementale

Commune de P l o m o d i e r n Modification n°1 du PLU E v a l u a t i o n environnementale DEPARTEMENT DU FINISTERE Commune de PLOMODIERN Modification n°1 du PLAN LOCAL D’URBANISME EVALUATION ENVIRONNEMENTALE URBANISME PARTAGE Octobre 2019 TANGUY/BESREST/AGAP 1 Commune de P l o m o d i e r n Modification n°1 du PLU E v a l u a t i o n environnementale SOMMAIRE Préambule..................................... .................................... ..................................... .......................... 3 1 - CADRE REGLEMENTAIRE DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ................................................ 4 2 -RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PADD du PLU APPROUVE............................................................... 5 3 - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ORGANISATION DU TERRITOIRE.........……………………….................... 6 4- L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT………………………................................................................... 7 5 - ANALYSE DES INCIDENCES DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU…………………....................................... 8 6- RESUME NON TECHNIQUE............................................................................................................ 18 Annexe : arrêté de Mme la Présidente de la CCPP prescrivant la modification n°1 du PLU de Plomodiern… 20 2 Commune de P l o m o d i e r n Modification n°1 du PLU E v a l u a t i o n environnementale PREAMBULE La CCPCP (Communauté de Communes de Pleyben - Châteaulin - Porzay) créée le 1er janvier 2017 est issue de la fusion de deux EPCI : la communauté de communes de la région de Pleyben, non comprise dans un périmètre de SCoT la communauté de communes du Pays de Châteaulin et du Porzay, couverte par un SCoT approuvé en juin 2016. Depuis son adhésion au pôle métropolitain du Pays de Brest, la nouvelle communauté de communes est incluse dans le périmètre du SCoT du pays de Brest. -

Noms De Lieux De Goulien P

COMMUNE DE GOULIEN ETUDE NORMATIVE DES TOPONYMES KUMUN GOULIEN STUDIADENN SKOUERIEKAAT AL LEC'HANVIOÙ 2009 Cette réalisation a été cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du programme d’Initiative Communautaire Leader+ Kenarc'hantaouet eo bet al labour-mañ gant Unaniezh Europa e framm ar programm Luskañ Kumuniezhel Leader+ Ofis ar Brezhoneg – Office de la Langue Bretonne TABLE DES MATIÈRES Remerciements p. 3 Avant-propos p. 4 Auteurs p. 6 Utilisation du livret p. 7 L'orthographe p. 7 Exemple d'utilisation du livret p. 9 Toponymie / Les noms de lieux de Goulien p. 10 Index p. 81 Bibliographie p. 85 Aides spécifiques à la signalisation p. 87 2 Ofis ar Brezhoneg – Office de la Langue Bretonne LES NOMS DE LIEUX DE GOULIEN REMERCIEMENTS Nos remerciements s'adressent à toutes les personnes qui nous ont permis de mener à bien cette étude et notamment : L'ensemble des habitants de Goulien qui nous ont épaulé dans nos recherches. Monsieur René KOUPA, membre du conseil d'administration et responsable de la Commission Langue et Culture de l'AOCD (Association Ouest Cornouaille Développement, anciennement AOCP), président-fondateur de STARTIJENN (fédération des associations culturelles bretonnes du Pays Bigouden) qui a tout de suite compris l'importance de ce projet pilote quant à la sauvegarde du patrimoine toponymique cornouaillais en particulier et quant à son implication dans l'avenir de la langue bretonne en général. Sans sa force de conviction ce projet n'aurait pas vu le jour et bénéficier des fonds européens. Trugarez Reun. Monsieur Yann FEREC notre interlocuteur au sein de l'AOCD qui nous a aidé à monter les dossiers et qui suit ce projet de longue haleine. -

Demande D'autorisation D'exploiter Soumises À Publicité

Demande d'autorisation d'exploiter soumises à publicité Date de dépot Nom du cédant Commune du cédant Superficies Commune des biens Nom des propriétaires ou hors sol 02/11/2015 0,00 TAULE Poules pondeuses (places) 30000 25/09/2015 EARL DES RUCHERS DE CORNO 0,00 BAYE LOZACHMEUR André 17/08/2015 PETRO Sebastien 74,50 QUERRIEN BLANCHARD Pierre FLATRES Marie GAONACH Marie Noelle LE GUERER Pierre LE MESTE ELIANE PETRO Anne Marie QUEMARD Pierre ULLIAC Albertine 07/10/2015 2,74 BERRIEN PLASSART Marguerite 05/10/2015 0,00 PLOUMOGUER Porcs engrais (place) 196 Truies Naiss. Engr 40 16/09/2015 0,00 PLOMELIN Truites d'élevage SAINT-SEGAL 21200 Demande d'autorisation d'exploiter soumises à publicité Date de dépot Nom du cédant Commune du cédant Superficies Commune des biens Nom des propriétaires ou hors sol 17/09/2015 0,33 PLOUGOULM Arnaud MARC 21/09/2015 0,00 Truies Naiss. Engr 60 15/09/2015 0,00 SAINT-DERRIEN Porcs engrais (place) 496 Post sevrage 292 Truies Naiss. Engr 43 10/09/2015 SBAFER 0,56 GOULVEN OLLIVIER Pierre 11/08/2015 4,38 MORLAIX CHARLES Jeanne LE GALL Marie Thérèse 21/08/2015 1,97 PLABENNEC MORVAN Danièle MORVAN Françoise MORVAN Irene MORVAN Philippe 28/08/2015 0,30 POULLAOUEN RIVOAL Claude RIVOAL Marceline Demande d'autorisation d'exploiter soumises à publicité Date de dépot Nom du cédant Commune du cédant Superficies Commune des biens Nom des propriétaires ou hors sol 03/07/2015 6,50 BANNALEC Ind LE GOC 27/10/2015 PENN Christophe BANNALEC 161,61 BANNALEC BEAU Dominique TREGUNC BEAU Hélène Burel Evelyne BUREL Gérard BUREL Ginette -

Carte Touristique Destination Quimper Cornouaille

Plougastel-Daoulas Le Tréhou Plourac'h Loperhet Berrien Rivière Le Bélon Plougonvelin Irvillac Canal Daoulas La Feuillée Callac Cana l de Nan s à Brest Botmeur t e St-Eloy Plusquellec D18 Quimper PONT-AVEN Névez Port-La-Forêt Huelgoat Brennilis Roscanvel La Forêt du Chaos n I Ile de Se de Ile ▪ oëlan d Port de de Port St-Rivoal St-Servais Mer Hôpital-Camfrout Carnoët DOUARNENEZ LE GUILVINEC LE Logonna-Daoulas Locmaria-Berrien Pont-l'Abbé D770 Hanvec Destination PHARE D'ECKMÜHL PHARE Duault lé R e P m I Qu Brest terres océanes Poullaouen MENEZ-HOM D618 N e D u BIGO PAYS LA TORCHE LA Loqueret NAN lé G S LE PONT-CROIX Lanvéoc Landévennec Plage POINTE DU RAZ DU POINTE Plouyé BÉNODET Camaret-sur-Mer LOCRONAN Destination ▪ Tour Vauban ▪ Abbaye CONCARNEAU Le Faou Parc Naturel Brasparts Lannédern R e P m I u Q de Landevennec Fond Hors Destination Pointe Locarn Brest Côte de Granit Rose de Pen-Hir ▪ Espace Remarquable de Bretagne D791 Baie de Morlaix Trébrivan Contour progressif Régional d'Armorique Quimper Cornouaille terres océanes ▪ Réserve Naturelle Géologique de Crozon D155A ▪ Maison des minéraux Rosnoën Baie de Rayon 30 Lopérec Collorec PlounévézelSaint-Brieuc Saint-MaloTrerin Paimpol - Les Caps Baie du Mont- Saint-Michel Baie d'Audierne Crozon ▪ Musée des vieux métiers War-zu Kemper Kerne Loire Océan Loire Trégarvan Bretagne Bretagne Cœur de Bretagne Fond Destination Pont-de-Buis-lès-Quimerch Kalon Breizh Golfe du Morbihan du Golfe Bretagne Sud Bretagne ▪ Musée de l'école Argol Quimper Kerglo Carhaix-Plouguer Brocéliande Destination CROZON -

Keleier Hanvec 29 460 Hanvec 02 98 21 93 43 BIMESTRIEL D’INFORMATION ET DE LIAISON Juin-Juillet 2010 Numéro 266

Mairie Place du Marché Keleier Hanvec 29 460 Hanvec 02 98 21 93 43 BIMESTRIEL D’INFORMATION ET DE LIAISON Juin-Juillet 2010 Numéro 266 www.mairie-hanvec.fr DossierDossier :: Hanvec,Hanvec, communecommune sportivesportive pages 2 et 3 Mais aussi, dans ce numéro : Les subventions aux associations page 5 La commune en images pages 6 et 7 L’agenda de l’été page 9 > S p o r t Dossier spécial sport Le football à l’honneur à Hanvec Chez les U13 également, belles actions et beau jeu sont au rendez-vous. Les équipes de Crozon et de Sizun se retrouvent en finale, gagnée par les Montagnards 2 à 0. Toutes les équipes sont reparties heureuses, et ré- compensées d’un prix offert en présence des maires du Faou et de Hanvec. Victoire du FC Brochettes chez les seniors Le lendemain, 24 équipes avaient répondu présent pour le tournoi senior. Après les qualifications du matin, il reste quatre équipes pour deux finales. La conso- lante oppose les Chacals aux Didiz. Et ce sont ces der- niers qui s’imposent 1 à 0. Les vainqueurs de l’an der- nier, le FC Brochettes de Plomodiern et le TSM de Tel- gruc se sont retrouvés sur la pelouse du stade de Han- vec pour disputer la finale. Les plomodiernais s’impo- sent une nouvelle fois 2 à 1. L’équipe des U10 de l’ES Cranou. Pour ces deux journées, l’ES Cranou tient à remercier tous les bénévoles, les parents, les arbitres et les Les 12 et 13 juin à Hanvec, l’actualité footballisti- joueurs qui ont collaboré à l’organisation et à la bonne que ne se résumait pas uniquement à la Coupe du tenue du tournoi. -

Arrêté Préfectoral)

Secteur d'information sur les Sols (SIS) Identification Identifiant 29SIS02847 Nom usuel Ancienne décharge de Kervennou Adresse Kervennou Lieu-dit Département FINISTERE - 29 Commune principale BODILIS - 29010 Caractéristiques du SIS Le site correspond à une ancienne carrière remblayée par des déchets, dont les ordures ménagères, les bois, les monstres, les déchets verts et les gravats. Les dépôts ont une hauteur de 5 à 10 m. Les dépôts ont débuté avant 1963 et ont cessé au début des années 2000. Une partie du site a été reconfigurée et accueille une déchetterie de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau. L'autre partie a continué un temps à accueillir des ordures ménagères avant d'être réhabilitée en étant recouverte de terre et végétalisée. Etat technique Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire Observations Références aux inventaires Organisme Base Identifiant Lien Etablissement public - ADEME Base ou inventaire non précisé 000 Administration - Autre Base ou inventaire non précisé Infos UT29 Sélection du SIS Statut Consultable Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer Commentaires sur la sélection Ancienne décharge. Caractéristiques géométriques générales Coordonnées du centroïde 175700.0 , 6847184.0 (Lambert 93) Superficie totale 45964 m² Perimètre total 2457 m / 13 / Liste parcellaire cadastral Date de vérification du parcellaire Commune Section Parcelle Date génération BODILIS ZB 205 06/06/2017 BODILIS ZB 206 06/06/2017 BODILIS ZB 211 06/06/2017 BODILIS ZB 215 -

A Wide Range of Training Courses

Université de Bretagne Occidentale BREST QUIMPER MORLAIX BREST 2 QUIMPER MORLAIX An Ocean 3 research 2 7 Higher A Regional Discovery centers Technology Education Teaching Park Ifremer, IPEV, Parks Institutions Hospital Océanopolis Roscoff Brest Marine Station Université de Bretagne Occidentale BREST 3 QUIMPER MORLAIX Our strengths ! A medium-sized university in France ! A wide range of training courses ! An academic partner of local companies ! A major economic player on its territory ! Research activities focusing on current societal issues & internationally recognized expertise in the field of marine sciences ! A university open to the world Discover UBO ! BREST 4 QUIMPER MORLAIX A medium-sized university in France BREST 5 QUIMPER MORLAIX A wide range of training courses In 5 main fields: 253 " Marine and Coastal Sciences " Human and Social Sciences " Arts, Literature, Languages " Law, Economics, Management TRAINING COURSES " Undergraduate>PHD Science, Technology and Health BREST 6 QUIMPER MORLAIX An academic partner of local companies A major economic player on its territory BREST 7 QUIMPER MORLAIX Research activities focusing on current societal issues 1,520 students in PHD Research budget: 2,5 M€ Research contracts incomes: 10 M€ BREST 8 QUIMPER MORLAIX And internationally recognized expertise in the field of marine sciences VIDEO : IUEM presentation (English) BREST 9 QUIMPER MORLAIX Research issues at UBO Research is an essential endeavor at UBO. It aims to develop fundamental knowledge and to solve global problems. Efforts are focused on key areas of societal need, e.g. ocean, climate and environment, health and cancer therapies, cybersecurity. Research in Humanities and Social Sciences at UBO seeks to broaden and transform our comprehension and experience of the world. -

Mise En Page

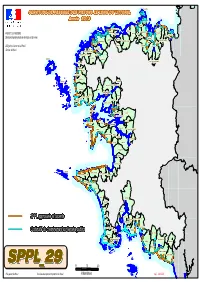

ILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZ SERVITUDESERVITUDE DEDE PASSAGEPASSAGE DESDES PIETONSPIETONS LELE LONGLONG DUDU LITTORALLITTORAL AnnéeAnnée 20132013 ROSCOFFROSCOFFROSCOFF SANTECSANTECSANTEC BRIGNOGAN-PLAGESBRIGNOGAN-PLAGESBRIGNOGAN-PLAGES PLOUESCATPLOUESCATPLOUESCAT KERLOUANKERLOUANKERLOUAN SAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEON KERLOUANKERLOUANKERLOUAN CLEDERCLEDERCLEDER PLOUGASNOUPLOUGASNOUPLOUGASNOU PREFET DU FINISTERE PLOUNEOUR-TREZPLOUNEOUR-TREZPLOUNEOUR-TREZ CLEDERCLEDERCLEDER SIBIRILSIBIRILSIBIRIL LOCQUIRECLOCQUIRECLOCQUIRECLOCQUIREC GUIMAECGUIMAECGUIMAEC PLOUGOULMPLOUGOULMPLOUGOULM GUIMAECGUIMAECGUIMAEC Direction départementale des territoires et de la mer CARANTECCARANTECCARANTEC GOULVENGOULVENGOULVEN TREFLEZTREFLEZTREFLEZ GUISSENYGUISSENYGUISSENY GOULVENGOULVENGOULVEN TREFLEZTREFLEZTREFLEZ SAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGT PLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRIST SAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGT PLOUGUERNEAUPLOUGUERNEAUPLOUGUERNEAU PLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRIST HENVICHENVICHENVIC PLOUEZOCHPLOUEZOCHPLOUEZOCH LANDEDALANDEDALANDEDALANDEDA PLOUIDERPLOUIDERPLOUIDER PLOUENANPLOUENANPLOUENAN Délégation à la mer et au littoral PLOUIDERPLOUIDERPLOUIDER PLOUENANPLOUENANPLOUENAN LOCQUENOLELOCQUENOLELOCQUENOLELOCQUENOLE LANNILISLANNILISLANNILISLANNILIS SAINT-PABUSAINT-PABUSAINT-PABU LANNILISLANNILISLANNILISLANNILIS Service du littoral TAULETAULETAULE LAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAU