Nachrichtenblatt Der Bayerischen Entomologen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Invertebrate Fauna of Dune and Machair Sites In

INSTITUTE OF TERRESTRIAL ECOLOGY (NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL) REPORT TO THE NATURE CONSERVANCY COUNCIL ON THE INVERTEBRATE FAUNA OF DUNE AND MACHAIR SITES IN SCOTLAND Vol I Introduction, Methods and Analysis of Data (63 maps, 21 figures, 15 tables, 10 appendices) NCC/NE RC Contract No. F3/03/62 ITE Project No. 469 Monks Wood Experimental Station Abbots Ripton Huntingdon Cambs September 1979 This report is an official document prepared under contract between the Nature Conservancy Council and the Natural Environment Research Council. It should not be quoted without permission from both the Institute of Terrestrial Ecology and the Nature Conservancy Council. (i) Contents CAPTIONS FOR MAPS, TABLES, FIGURES AND ArPENDICES 1 INTRODUCTION 1 2 OBJECTIVES 2 3 METHODOLOGY 2 3.1 Invertebrate groups studied 3 3.2 Description of traps, siting and operating efficiency 4 3.3 Trapping period and number of collections 6 4 THE STATE OF KNOWL:DGE OF THE SCOTTISH SAND DUNE FAUNA AT THE BEGINNING OF THE SURVEY 7 5 SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS DURING THE SAMPLING PERIODS 9 5.1 Outer Hebrides (1976) 9 5.2 North Coast (1976) 9 5.3 Moray Firth (1977) 10 5.4 East Coast (1976) 10 6. THE FAUNA AND ITS RANGE OF VARIATION 11 6.1 Introduction and methods of analysis 11 6.2 Ordinations of species/abundance data 11 G. Lepidoptera 12 6.4 Coleoptera:Carabidae 13 6.5 Coleoptera:Hydrophilidae to Scolytidae 14 6.6 Araneae 15 7 THE INDICATOR SPECIES ANALYSIS 17 7.1 Introduction 17 7.2 Lepidoptera 18 7.3 Coleoptera:Carabidae 19 7.4 Coleoptera:Hydrophilidae to Scolytidae -

Recording and Monitoring Rarer Moths in the Yorkshire Dales

WHITAKER (2015). FIELD STUDIES (http://fsj.field-studies-council.org/) RECORDING AND MONITORING RARER MOTHS IN THE YORKSHIRE DALES TERRY WHITAKER [email protected] Field notes on some of the Yorkshire Dales National Park’s rarer moths, and the activity of the Yorkshire Dales Butterfly and Moth Action Group in increasing our KnoWledge of their distribution and status. RESEARCH SUMMARY Yorkshire Dales Butterfly and Moth Action Group YorKshire Dales Butterfly and Moth Action Group (YDBMAG) started in 2002 as an initiative betWeen Butterfly Conservation, the YorKshire Naturalists’ Union and the YorKshire Dales National ParK Authority (YDNPA). Its aims and objectives are as folloWs: • To advise on habitat action plans affecting Biodiversity Action Plan (BAP) Lepidoptera; • To devise species action plans for Local Biodiversity Action Plan (LBAP) Lepidoptera; • To monitor LBAP lepidopteran species. The folloWing initiatives have been promoted: • Increase public aWareness of LBAP species; • Increase KnoWledge of distribution of LBAP butterfly species; • Set up butterfly monitoring transects for LBAP species. These initiatives have included: • Setting up transects for small pearl-bordered fritillary and northern brown argus butterflies; • Surveys to discover the status and distribution in the YorKshire Dales National ParK (YDNP) of small pearl- bordered fritillary butterfly 2002, 2007-8 and 2013 and northern broWn argus butterfly 2002, 2007 and 2013; • Producing reporting postcards for common blue and green hairstreaK butterflies (2005-2007; 2006-2007); • Producing an identification guide to butterflies in the YDNP, With English Nature (WhitaKer, 2004); • Setting up transects in the small pearl-bordered fritillary and northern brown argus butterfly in the YDNP, by 2003. Currently, (2013), there are six UK butterfly monitoring scheme (UKBMS) transects in the YDNP. -

Additions, Deletions and Corrections to An

Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) ADDITIONS, DELETIONS AND CORRECTIONS TO AN ANNOTATED CHECKLIST OF THE IRISH BUTTERFLIES AND MOTHS (LEPIDOPTERA) WITH A CONCISE CHECKLIST OF IRISH SPECIES AND ELACHISTA BIATOMELLA (STAINTON, 1848) NEW TO IRELAND K. G. M. Bond1 and J. P. O’Connor2 1Department of Zoology and Animal Ecology, School of BEES, University College Cork, Distillery Fields, North Mall, Cork, Ireland. e-mail: <[email protected]> 2Emeritus Entomologist, National Museum of Ireland, Kildare Street, Dublin 2, Ireland. Abstract Additions, deletions and corrections are made to the Irish checklist of butterflies and moths (Lepidoptera). Elachista biatomella (Stainton, 1848) is added to the Irish list. The total number of confirmed Irish species of Lepidoptera now stands at 1480. Key words: Lepidoptera, additions, deletions, corrections, Irish list, Elachista biatomella Introduction Bond, Nash and O’Connor (2006) provided a checklist of the Irish Lepidoptera. Since its publication, many new discoveries have been made and are reported here. In addition, several deletions have been made. A concise and updated checklist is provided. The following abbreviations are used in the text: BM(NH) – The Natural History Museum, London; NMINH – National Museum of Ireland, Natural History, Dublin. The total number of confirmed Irish species now stands at 1480, an addition of 68 since Bond et al. (2006). Taxonomic arrangement As a result of recent systematic research, it has been necessary to replace the arrangement familiar to British and Irish Lepidopterists by the Fauna Europaea [FE] system used by Karsholt 60 Bulletin of the Irish Biogeographical Society No. 36 (2012) and Razowski, which is widely used in continental Europe. -

Tese Final Sandro.Pdf

UNIVERSIDADE DE ÉVORA ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA Departamento de Biologia Aspetos morfológicos dos insetos e sua importância na polinização Sandro Melo Cerqueira Orientador: Anabela Belo Mestrado em Biologia da Conservação Dissertação Évora, 2015 UNIVERSIDADE DE ÉVORA ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA Departamento de Biologia UNIVERSIDADE DE ÉVORA ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA Aspetos morfológicos dos insetos e sua importância na polinização Sandro Melo Cerqueira Orientador: Anabela Belo Mestrado em Biologia da Conservação Dissertação Évora, 2015 ―O que torna as coisas desconcertantes é o seu grau de complexidade, não a sua dimensão; uma estrela é mais simples do que um inseto‖ - Martin Rees, 1999. In ―Evolution of Insects‖, David Grimaldi and Michael S. Engel, Cambridge University Press Agradecimentos Em primeiro lugar gostaria de agradecer á Associação ―A Rocha‖ pela disponibilidade em fornecer os meios logísticos e técnicos necessários para a execução deste trabalho, em especial á Prof. Paula Banza pela sua ajuda e disponibilidade, por me ter passado o seu conhecimento e me ter acompanhado ao longo de todo o trabalho. Obrigado Jens D‘Haeseleer pela ajuda na identificação dos insetos e Drª Renata Medeiros pela ajuda na parte estatística. Quero agradecer á Prof. Anabelo Belo pela sua orientação, apoio e comentários. E por fim, aos meus pais e ao meu irmão, por todo o apoio financeiro e incentivo dado. A todas as pessoas que de algum modo contribuíram para que fosse possível a realização desta dissertação, muito obrigado. Índice A. Índice de Tabelas --------------------------------------------------------------------------6 B. Índice de Figuras---------------------------------------------------------------------------7 C. Resumo---------------------------------------------------------------------------------------9 D. Abstract ------------------------------------------------------------------------------------10 1. Introdução-----------------------------------------------------------------------------------11 2. -

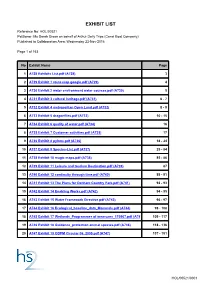

Exhibit List

EXHIBIT LIST Reference No: HOL/00521 Petitioner: Ms Sarah Green on behalf of Arthur Daily Trips (Canal Boat Company) Published to Collaboration Area: Wednesday 23-Nov-2016 Page 1 of 163 No Exhibit Name Page 1 A728 Exhibits List.pdf (A728) 3 2 A729 Exhibit 1 route map google.pdf (A729) 4 3 A730 Exhibit 2 water environment water courses.pdf (A730) 5 4 A731 Exhibit 3 cultural heritage.pdf (A731) 6 - 7 5 A732 Exhibit 4 metropolitan Open Land.pdf (A732) 8 - 9 6 A733 Exhibit 5 dragonflies.pdf (A733) 10 - 15 7 A734 Exhibit 6 quality of water.pdf (A734) 16 8 A735 Exhibit 7 Customer activities.pdf (A735) 17 9 A736 Exhibit 8 pylons.pdf (A736) 18 - 24 10 A737 Exhibit 9 Species-List.pdf (A737) 25 - 84 11 A738 Exhibit 10 magic maps.pdf (A738) 85 - 86 12 A739 Exhibit 11 Leisure and tourism Destination.pdf (A739) 87 13 A740 Exhibit 12 continuity through time.pdf (A740) 88 - 91 14 A741 Exhibit 13 The Plans for Denham Country Park.pdf (A741) 92 - 93 15 A742 Exhibit 14 Enabling Works.pdf (A742) 94 - 95 16 A743 Exhibit 15 Water Framework Directive.pdf (A743) 96 - 97 17 A744 Exhibit 16 Ecological_baseline_data_Mammals.pdf (A744) 98 - 108 18 A745 Exhibit 17 Wetlands_Programmes of measures_170907.pdf (A745) 109 - 117 19 A746 Exhibit 18 Guidance_protection animal species.pdf (A746) 118 - 136 20 A747 Exhibit 19 ODPM Circular 06_2005.pdf (A747) 137 - 151 HOL/00521/0001 EXHIBIT LIST Reference No: HOL/00521 Petitioner: Ms Sarah Green on behalf of Arthur Daily Trips (Canal Boat Company) Published to Collaboration Area: Wednesday 23-Nov-2016 Page 2 of 163 No Exhibit -

Desktop Biodiversity Report

Desktop Biodiversity Report Land at Balcombe Parish ESD/14/747 Prepared for Katherine Daniel (Balcombe Parish Council) 13th February 2014 This report is not to be passed on to third parties without prior permission of the Sussex Biodiversity Record Centre. Please be aware that printing maps from this report requires an appropriate OS licence. Sussex Biodiversity Record Centre report regarding land at Balcombe Parish 13/02/2014 Prepared for Katherine Daniel Balcombe Parish Council ESD/14/74 The following information is included in this report: Maps Sussex Protected Species Register Sussex Bat Inventory Sussex Bird Inventory UK BAP Species Inventory Sussex Rare Species Inventory Sussex Invasive Alien Species Full Species List Environmental Survey Directory SNCI M12 - Sedgy & Scott's Gills; M22 - Balcombe Lake & associated woodlands; M35 - Balcombe Marsh; M39 - Balcombe Estate Rocks; M40 - Ardingly Reservior & Loder Valley Nature Reserve; M42 - Rowhill & Station Pastures. SSSI Worth Forest. Other Designations/Ownership Area of Outstanding Natural Beauty; Environmental Stewardship Agreement; Local Nature Reserve; National Trust Property. Habitats Ancient tree; Ancient woodland; Ghyll woodland; Lowland calcareous grassland; Lowland fen; Lowland heathland; Traditional orchard. Important information regarding this report It must not be assumed that this report contains the definitive species information for the site concerned. The species data held by the Sussex Biodiversity Record Centre (SxBRC) is collated from the biological recording community in Sussex. However, there are many areas of Sussex where the records held are limited, either spatially or taxonomically. A desktop biodiversity report from SxBRC will give the user a clear indication of what biological recording has taken place within the area of their enquiry. -

Redalyc.Menophra Abruptaria (Thunberg, 1792), a Species New for the Maltese Islands (Lepidoptera: Geometridae)

SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Catania, A. Menophra abruptaria (Thunberg, 1792), a species new for the Maltese Islands (Lepidoptera: Geometridae) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 39, núm. 154, junio, 2011, pp. 233-234 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45521389009 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 233-234 Menophra abruptaria (Th 12/6/11 10:19 Página 233 SHILAP Revta. lepid., 39 (154), junio 2011: 233-234 CODEN: SRLPEF ISSN:0300-5267 Menophra abruptaria (Thunberg, 1792), a species new for the Maltese Islands (Lepidoptera: Geometridae) A. Catania Abstract Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) is here recorded for the first time from the Maltese Islands. KEY WORDS: Lepidoptera, Geometridae, Menophra abruptaria, Malta. Menophra abruptaria (Thunberg, 1792), una especie nueva para Malta (Lepidoptera: Geometridae) Resumen Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) se cita por primera vez para Malta. PALABRAS CLAVES: Lepidoptera, Geometridae, Menophra abruptaria, Malta. Introduction Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) is distributed throughout southern and western North Africa, southern Europe and Asia Minor. In northern Europe, it is found from the British Isles to Switzerland and south-western Germany (HAUSMANN et al., 2011). In Malta the genus Menophra is represented by one other rare species Menophra japygiaria (O. Costa, 1849) (SAMMUT 2000). Although rare, this species has been recorded from various habitats and appears to be quite well established due to the fact that planting of olive trees, both for fruit and oil production and for ornamental purposes in landscaping has greatly increased in recent times. -

Diversity of the Moth Fauna (Lepidoptera: Heterocera) of a Wetland Forest: a Case Study from Motovun Forest, Istria, Croatia

PERIODICUM BIOLOGORUM UDC 57:61 VOL. 117, No 3, 399–414, 2015 CODEN PDBIAD DOI: 10.18054/pb.2015.117.3.2945 ISSN 0031-5362 original research article Diversity of the moth fauna (Lepidoptera: Heterocera) of a wetland forest: A case study from Motovun forest, Istria, Croatia Abstract TONI KOREN1 KAJA VUKOTIĆ2 Background and Purpose: The Motovun forest located in the Mirna MITJA ČRNE3 river valley, central Istria, Croatia is one of the last lowland floodplain 1 Croatian Herpetological Society – Hyla, forests remaining in the Mediterranean area. Lipovac I. n. 7, 10000 Zagreb Materials and Methods: Between 2011 and 2014 lepidopterological 2 Biodiva – Conservation Biologist Society, research was carried out on 14 sampling sites in the area of Motovun forest. Kettejeva 1, 6000 Koper, Slovenia The moth fauna was surveyed using standard light traps tents. 3 Biodiva – Conservation Biologist Society, Results and Conclusions: Altogether 403 moth species were recorded Kettejeva 1, 6000 Koper, Slovenia in the area, of which 65 can be considered at least partially hygrophilous. These results list the Motovun forest as one of the best surveyed regions in Correspondence: Toni Koren Croatia in respect of the moth fauna. The current study is the first of its kind [email protected] for the area and an important contribution to the knowledge of moth fauna of the Istria region, and also for Croatia in general. Key words: floodplain forest, wetland moth species INTRODUCTION uring the past 150 years, over 300 papers concerning the moths Dand butterflies of Croatia have been published (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). -

Butterflies and Moths (Insecta: Lepidoptera) of the Lokrum Island, Southern Dalmatia

NAT. CROAT. VOL. 29 Suppl.No 2 1227-24051-57 ZAGREB DecemberMarch 31, 31, 2021 2020 original scientific paper / izvorni znanstveni rad DOI 10.20302/NC.2020.29.29 BUTTERFLIES AND MOTHS (INSECTA: LEPIDOPTERA) OF THE LOKRUM ISLAND, SOUTHERN DALMATIA Toni Koren Association Hyla, Lipovac I 7, HR-10000 Zagreb, Croatia (e-mail: [email protected]) Koren, T.: Butterflies and moths (Insecta: Lepidoptera) of the Lokrum island, southern Dalmatia. Nat. Croat., Vol. 29, No. 2, 227-240, 2020, Zagreb. In 2016 and 2017 a survey of the butterflies and moth fauna of the island of Lokrum, Dubrovnik was carried out. A total of 208 species were recorded, which, together with 15 species from the literature, raised the total number of known species to 223. The results of our survey can be used as a baseline for the study of future changes in the Lepidoptera composition on the island. In comparison with the lit- erature records, eight butterfly species can be regarded as extinct from the island. The most probable reason for extinction is the degradation of the grassland habitats due to the natural succession as well as the introduction of the European Rabbit and Indian Peafowl. Their presence has probably had a tremendously detrimental effect on the native flora and fauna of the island. To conserve the Lepidop- tera fauna of the island, and the still remaining biodiversity, immediate eradication of these introduced species is needed. Key words: Croatia, Adriatic islands, Elafiti, invasive species, distribution Koren, T.: Danji i noćni leptiri (Insecta: Lepidoptera) otoka Lokruma, južna Dalmacija. Nat. Croat., Vol. -

Septembre 2019 Fasc. 2-3 Revue Française De

Couv 29-2-3_— 27/02/20 20:56 Page1 Tome 29 avril - septembre 2019 Fasc. 2-3 ISSN 0002-5208 RevueALEXANOR française de Lépidoptérologie ALEXANOR ISSN 0002-5208 Tome 29 avril à septembre 2019 Fasc. 2-3 Sommaire Barbut (Jérôme) et Lévêque (Antoine). Découverte d’une Noctuelle nouvelle pour la Corse et redécouverte d’une seconde espèce non revue sur l’île depuis près de cinquante ans (Lepidoptera Noctuidae Xyleninae) ............ 83 Chatard (Patrice). Note d’observation. La Mineuse de la Tomate, Tuta absoluta (Meyrick, 1917), dans le département du Cher (Lepidoptera Gelechiidae) .................................................................................................................... 158 Chatard (Patrice). Contribution à la connaissance des Microlépidoptères du département du Cher. 1. Tortricidae (Insecta Lepidoptera) .......................................................................................................................................... 183 Claude (Jocelyn), Bernard (Anaëlle), Mazuez (Céline), Tissot (Bruno), Gens (Hadrien) et Decoin (Romain). Quand les collections parlent ! Actualisation de la faune des Lépidoptères diurnes de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray et de ses alentours (Doubs) (Insecta Lepidoptera Rhopalocera, Sphingidae et Zygaenidae) ...... 105 Colomb (Claude) et Tautel (Claude). Observations de Thera cembrae (Kitt, 1912) dans les Alpes françaises (Lepidoptera Geometridae Larentiinae) ............................................................................................................ -

Biodiversity Response to Land Use Change Across Scales

Biodiversity response to land use change across scales Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) der Naturwissenschaftlichen Fakultät I - Biowissenschaften - der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg, vorgelegt von Herr Murilo Dantas de Miranda, M.Sc. geboren am 16.05.1986 in Ribeira do Pombal, Brasilien Namen der Gutacher: (1) Prof. Dr. Henrique Pereira - Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland (2) Prof. Dr. Ulrich Brose - Friedrich Schiller Universität Jena, Deutschland (3) Prof. Dr. Paulo Borges - Universidade dos Açores, Portugal Datum der Verteidigung: 04 Juli 2017 Dedico as minhas mainhas e a meu painho Contents List of Tables 5 List of Figures 7 Summary 9 Chapter 1: Introduction 11 Land use change and biodiversity . 11 Diversity components: alpha, beta and gamma diversity . 12 Species abundance distribution . 14 Chapter overview . 16 Chapter 2: Testing the habitat amount hypothesis 23 Chapter 3: Moth diversity patterns under farmland abandonment 60 Chapter 4: Species traits shape the relationship between local and regional SADs 84 Chapter 5: Synthesis 112 Habitat amount, not patch size and isolation . 112 Moth diversity patterns under farmland abandonment . 114 Species traits shape the relationship between local and regional SADs 115 Appendix 121 Curriculum Vitae . 121 List of publications and conference participations . 123 Authors’ contributions . 125 Eigenständigkeitserklärung . 126 List of Tables 1 Fit output of both classic and countryside species-area relationship (SAR) models. 32 2 Ranking and autocovariate model output following the Information-Theoretic approach of five statistical models explaining species richness for forest (A) and meadow (B) species as a function of forest habitat amount (Hab) at the 160 and 320 m radius scale, respectevily, patch size (Size), distance to nearest patch (Dist), and their interactions with habitat amount (Hab:Size and Hab:Dist), both with (A/B1) and without (A/B2) spatial autocorrelation (AS) . -

The Moths of Dunnet Forest Caithness

THE MOTHS OF CAITHNE SS THE MOTHS OF DUNNET F O R E S T CAITHNESS A REVIEW OF THE MOTH SPECIES RECORDED IN DUNNET FOREST CAITHNESS AS AT THE ST 31 DECEMBER 2018 N E I L M O N E Y COUNTY MOTH RECORDER CAITHNESS PURPOSE OF THIS REVIEW The development of Dunnet Forest from the original Forestry Commission experimental coniferous woodland to a community woodland managed by the community through the Dunnet Forestry Trust has reached a stage where changes in habitat are starting to drive change in the moth species being recorded in the forest. The purpose of this review is to detail moth species recorded up to 31st December 2018 to provide a base line against which future change can be monitored BACKGROUND The original forest was planted by the Forestry Commission in the mid-1950s as an experiment in forestry planting on poor soils. The forest was acquired by Scottish Natural Heritage in 1984 and is part of the Dunnet Links Site of Special Scientific Interest. Since 2003 the forest has been under the management of the Dunnet Forestry Trust (DFT) a community trust run by volunteers and employing two part time professional foresters. Covering 104 hectares the original coniferous planting was of a range of species but dominated by Sitka Spruce, Lodgepole Pine, Corsican Pine and Mountain Pine. About half of the area developed into mature forest with the remainder become a mixture of open space, scattered trees and scrub woodland.1 A CHANGING HABITAT DFT have been pro-active in the managing the forest both as a recreational resource for the community and in diversifying the habitat.