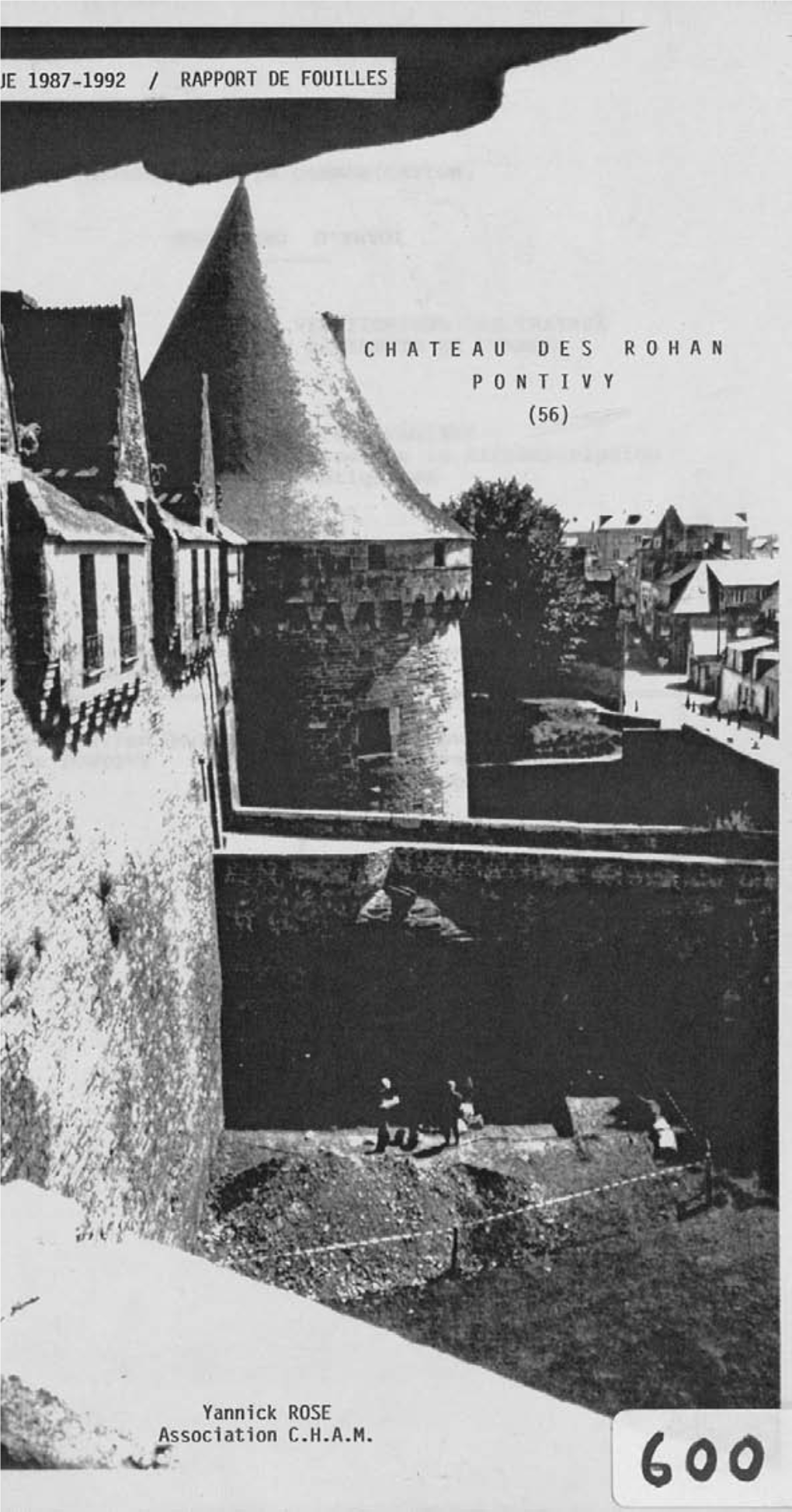

Pontivy (56). Le Château Des Rohan. Rapport De Sondage

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bulletin Municipal 2008

LE MOT DU MAIRE Je ne peux terminer mon propos sans attirer votre attention sur le problème des déchets. Malgré de nombreux mes- sages de sensibilisation sur notre environnement, sur l’écologie et le tri sélectif, on est vraiment désolé de consta- ter que rien n’y fait, que dans les conteneurs à ordures ménagères, on y trouve de tout, du verre, du carton, de la ferraille et j’en passe. Quand aux éco-stations qui sont installées sur différents secteurs de la commune, ça devient une situation de plus en plus critique à tel point qu’on se sent démunis devant cette incompréhension, voire de la mauvaise foi de la part de certaines personnes. Je vous appelle à plus de civisme, plus de responsabilité, Pensez aux générations futures, faites l’effort nécessaire, faites le tri et faites le savoir autour de vous, il y va du devoir de chacun. Commençons cette nouvelle année avec de bonnes intentions, soyons respectueux de notre environnement et la vie ne sera que meilleure. C’est le vœu que je formule pour vous Bartholoméens afin que l’année 2008 soit une bonne année pour tous. Bléad Mad Le Maire, N. MAHO, Infos Diverses Vœux de la Municipalité Toute la population de ST BARTHELEMY est cordialement invitée pour la traditionnelle soirée des vœux le Samedi 12 janvier à 18 heures 30 à la salle polyvalente. Avec la prestation de l’école de musique de Baud. ********** A l’issue des vœux, Monsieur Henri LE BRETON, Sénateur Honoraire, Président de l’Association des Maires du Morbihan remettra la médaille d’honneur de Vermeil à Monsieur Noël MAHO, Maire, pour 30 années de vie municipale. -

Venir En Bateau a Hennebont

VENIR EN BATEAU A HENNEBONT DEPUIS LORIENT/ PORT LOUIS Depuis la rade de Lorient, vous pouvez remonter le Blavet jusqu’à Hennebont. Un balisage spécifique vous guide tout au long de votre remontée. Il vaut mieux emprunter cette route à mi-marée montante ou à marée haute. Pour les voiliers : le tirant d’air sous le viaduc SNCF en arrivant sur Hennebont est de 20m à marée haute (18m avec un coefficient de 130) Si vous souhaitez poursuivre votre route sur le Blavet au-delà d’Hennebont, votre voilier devra être démâté car vous ne pourrez pas passer sous le Pont Jehanne la Flamme. Pour les bateaux démâtés et pour les bateaux à moteur, le meilleur moment pour passer sous le pont Jehanne la Flamme se situe à mi-marée. L’influence de la marée se ressent jusqu’à la 1ère écluse sur le Blavet à savoir l’écluse de Polvern. En cas de marée basse, un ponton d’attente est situé à st Caradec en attendant de pouvoir passer l’écluse. DEPUIS PONTIVY Vous pouvez venir de Pontivy à Hennebont via le Blavet canalisé et ensuite rejoindre la rade de Lorient (Lorient, Port Louis, Lanester). L’influence de la marée se ressent à partir de la dernière écluse sur le Blavet à savoir l’écluse de Polvern. Pour les bateaux démâtés et pour les bateaux à moteur, le meilleur moment pour passer sous le pont Jehanne la Flamme se situe à mi-marée. STATIONNEMENT ET TARIFS Vous pouvez stationner au ponton visiteur route de Port Louis au pied du Pont Jehanne la Flamme qui possède 2 ou 3 places de bateaux selon leur taille. -

Voyagez Sur Les Réseaux De Pontivy Communauté Et Au-Delà

Voyagez sur les réseaux de Pontivy Communauté et au-delà Gare SNCF Bougez ! Bougez ! Rennes Réservez Téléphonez Réservez Saint-Brieuc Téléphonez Loudéac Vannes 02 97 01 22 28 Lorient 02 97 01 22 28 TAD PondiBUS Pôle aquatique Conservatoire Palais des congrès Pôle emploi C.A.F. ... Réseau TIM Locminé Vannes Guéméné-sur-Scorff Lorient Baud 1 Lignes routières régionales Pontivy - Rennes : 02 99 26 16 00 - www.keolis-armor.fr St-Brieuc - Loudéac - Pontivy - Vannes/Lorient : 0 811 369 410 www.lactm.com 2 Pour télécharger le plan du réseau PondiBUS et ses horaires, rendez-vous sur www.pontivy-communaute.fr rubrique transports. Pontivy Communauté un service un service 3 Réseau TIM, au départ de la gare 1 Place Ernest Jan Ligne 3 : Pontivy - Locminé - Vannes 56 303 Pontivy Cedex Ligne 14 : Pontivy - Guémené/Scorff Guide horaires Ligne 17 : Pontivy - Baud - Lorient 02 97 25 01 70 A partir du 1er octobre 2014 Editeur : service communication de Pontivy Communauté 1 Place Ernest Jan 56 303 Pontivy Cedex 1 Place Ernest Jan 56 303 Pontivy Communauté service de Pontivy communication Editeur : Vannes Médiapilote e2p Imprim - Locminé / Maquette : : Impression Transports Interurbains du Morbihan : publique Ne pas jeter sur la voie www.pontivy-communaute.fr 0 810 10 10 56 - www.morbihan.fr Bon à savoir ! LES HORAIRES mercredis et samedis (hors jours fériés) • Les titres de transport sont en vente dans le TAD uniquement. Merci de faire l’appoint au moment du paiement. Ils sont aussi valables sur le réseau ALLER - horaires RETOUR - horaires PondiBUS ! d’arrivée aux points d’arrêt de départ aux points d’arrêt AYEZ LE RÉFLEXE TAD ! • Les enfants de - 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. -

Lejournal GUÉMENÉ SUR SCORFF

Octobre 2020 lejournal GUÉMENÉ SUR SCORFF L'HÔPITAL, C’EST PARTI ! LA FIBRE ARRIVE BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE 2 L’édito . p . 2 Permanences des élus . p . 2 État civil . p . 3 Conseil Municipal . p . 3-7 Cimetière vert . p . 7 Label Deux Pétales . p . 7 Élections Municipales .. p . 8-9 Centre de Secours . p . 9 L édito Travaux . p . 10-11 Cette année particulière, à bien De gros chantiers vont illustrer, Fibre optique . p . 12 des égards, ne nous a pas per- dans les semaines à venir, cet Sécurité Routière . p . 12 mis de communiquer, comme les engagement. Celui, très attendu, Cartes postales .. p . 12 autre années, à travers ce bulletin du nouvel hôpital a déjà débuté municipal auquel vous êtes très pour une livraison début 2023. Sommaire Maison France Services . p . 13 attachés. Sachez que, comme Une autre très bonne nouvelle Déclaration des ruches . p . 14 vous, nous le regrettons profon- vient de nous parvenir. La fibre La rentrée scolaire . p . 14-15 dément. devrait être disponible dès 2021 Le début d’année, période préé- sur notre commune. Vigilance sanitaire . p . 15 lectorale, a malheureusement été La construction des halles et la CCAS . p . 16 marqué par l’arrivée dans notre réhabilitation de la maison Le pays de la Covid-19. Costumer et de l’Odyssée vont Résidence Autonomie Clair Logis . .. p . 16 Cette pandémie a, depuis, per- également commencer. Don du sang . .. p . 16 turbé l’ensemble de notre vie. De nouveaux commerces ouvri- Salon de coiffure L’Atelier . p . 17 Le confinement, l’annulation des ront prochainement, un médecin principales manifestations, les va s’installer en attendant l’arrivée Pôle Optique . -

Morbihan. Six Trésoreries Fermeront En 2021, Agents Des Impôts, Syndicats

Morbihan. Six trésoreries fermeront en 2021, agents des impôts, syndicats et élus manifestent Ouest-France Julie SCHITTLY. Publié le 16/11/2020 à 17h51 Syndicats, agents et élus ont manifesté devant la trésorerie de Baud (Morbihan), qui va fermer au 1er janvier prochain. Cinq autres guichets des impôts vont subir le même sort en 2021 : Gourin, Le Palais, Port-Louis, La Syndicats, agents et élus ont manifesté contre la fermeture, désormais certaine, de la Roche-Bernard et Locminé. trésorerie de Baud, le 1er janvier 2021. | OUEST-FRANCE Après quelques mois de sursis, le couperet est tombé : la trésorerie de Baud (Morbihan) fermera définitivement ses portes, le 1er janvier 2021. Nous l’avons appris lors d’un comité technique paritaire qui s’est tenu par téléphone, ce lundi 16 novembre 2020, et que nous avons écourté, indiquait l’intersyndicale des finances publiques du Morbihan, qui espère qu’en plein confinement, la fermeture serait au moins ajournée. Ils essaient de passer en force, c’est insupportable. CFDT, FO, Solidaires et la CGT luttent depuis plus de deux ans contre une réforme nationale visant à fermer les petites trésoreries pour transférer leurs services vers des centres des impôts plus grands. 9 000 usagers avaient signé leur pétition, stoppée pour cause de coronavirus. Un feuilleton à épisodes À leurs côtés, trois des quatre agents de la trésorerie de Baud manifestaient, avec sept élus municipaux, dont la maire. Pascale Gillet-Guyader savait que les jours de la trésorerie étaient comptés. Même si le conseil municipal avait pris une délibération contre cette fermeture, point final d’un feuilleton à plusieurs épisodes. -

Liste Des Écluses

Le canal de Nantes à Brest située sur la commune distance entre écluses distance cumulée nom numéro de en km en km commentaires Ecluse St Félix 1 Nantes Ecluse allant sur la Loire le centre ville de Sucé-sur-Erdre se situe à environ 10 km de l'écluse n°1 Ecluse de Quiheix 2 Nort sur Erdre 21,7 21,7 Ecluse de La Tindière 3 Nort sur Erdre 4,5 26,2 Ecluse de La Rabinière 4 Nort sur Erdre 2,7 28,9 Ecluse de La Haie Pacoret 5 Nort sur Erdre 1,1 30 Ecluse de Cramezeul 6 Nort sur Erdre 1 31 Ecluse du Pas d'Héric 7 Héric 1,3 32,3 le site de Bout-de-Bois se situe au PK 38 Ecluse de La Remaudais 8 Héric 8,3 40,6 l'accès au bourg de La Chevallerais par la RD 132 se fait entre les PK 42 et 43 Ecluse du Gué de l'Atelier 9 La Chevallerais 3,1 43,7 Ecluse du Terrier 10 Blain 1,7 45,4 Ecluse de La Prée 11 Blain 3,3 48,7 le Port de Blain se trouve au PK 50 Ecluse de La Paudais 12 Blain 2,8 51,5 Ecluse de Bougard 13 Blain 4,7 56,2 Ecluse de Barel 14 Blain 3,2 59,4 l'accès à St Omer de Blain se fait après l'écluse n°14 entre les PK 59 et 60 Ecluse de La Touche 15 Guenrouët 2,4 61,8 Ecluse de Melneuf 16 Guenrouët 4,1 65,9 l'accès au bourg de Guenrouët par la RD 2 se fait au PK 73 l'accès au bourg de Fégréac se fait à Pont-Miny entre les PF 83 et 84 Ecluse des Bellions 17 Fégréac 22,8 88,7 Ecluse de La Digue 18 St Nicolas de Redon 6,2 94,9 Ecluse de Redon Oust 18bis Redon 0,1 95 Ecluse de La Maclais 19 St Vincent sur Oust 10,3 105,3 Ecluse de Limur 20 Peillac 4,5 109,8 Ecluse du Gueslin 21 St Gravé 6,8 116,6 Ecluse de Rieux 22 St Congard 3,8 120,4 Ecluse -

Pontivy Communauté

Les services d’aide à domicile du territoire Centre Ouest Morbihan Pontivy communauté Les associations ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural): ADMR du Blavet à L’Oust 27 rue des deux ponts - 56 920 SAINT-GONNERY 02 97 38 43 21 Services mandataire et prestataire (Communes de Pontivy, Bieuzy, Brehan, Cleguérec, Credin, Kergrist, Malguénac, Melrand, Neulliac, Plumeliau, Rohan, Saint-Aignan, Sainte- Brigitte) ADMR de Réguiny 15 rue Anne de Bretagne - 56 500 RADENAC 02 97 22 49 89 Services mandataire et prestataire (Communes de Pleugriffet, Réguiny, Radenac) AMPER 9 rue Jullien - 56300 PONTIVY 02 97 46 93 55 Services mandataire et prestataire (Pontivy communauté) ASSAP CLARPA Rue François Tanguy Prigent – 56 890 SAINT AVE 02 97 54 57 00 Service mandataire (Pontivy communauté) DOMIDOM 29 rue de Lourmel - 56300 PONTIVY 02 97 07 12 52 Service prestataire (Pontivy communauté) Espace Autonomie Seniors 3 quai des Récollets - 56PONTIVY Tel: 02 97 25 35 37 - Courriel: [email protected] Version du 15/01/18 Les Centres Communaux ou Intercommunaux d’Action Sociale (CCAS ou CIAS): CCAS de KERFOURN 16 rue Argoat - 56920 KERFOURN 02 97 38 36 03 Service prestataire (Commune de Kerfourn) CCAS de NOYAL-PONTIVY Place du Manoir - 56920 NOYAL-PONTIVY 02 97 38 30 66 Service prestataire (Commune de Noyal-Pontivy, Saint Gérand) CCAS de PONTIVY 6 rue de Rivoli - 56300 PONTIVY 02 97 25 50 22 Service prestataire (Commune de Pontivy) CCAS de ROHAN 11 place de la mairie - 56580 ROHAN 02 97 51 50 33 Service prestataire (Communes de Bréhan, Crédin, Gueltas, Rohan) CCAS de SAINT-THURIAU Place de L’église - 56 300 SAINT-THURIAU 02 97 39 83 13 Service prestataire (Commune de Saint-Thuriau) Millepatte Galerie de la Marinière 25 Rue du Général de Gaulle - 56190 MUZILLAC 02 97 48 62 15 (Communes de Guern, Le Sourn, Saint Thuriau, Pontivy, Noyal Pontivy, Kerfourn, Reguiny, Radenac). -

Mise En Page 1

LIGNE PR ATIQUE LIGNE EN S AVOIR PLUS 17 17 Le r éseau de transport devient de la Région Bretagne Calendrier de circulation (ne ci rcule pas les diman ches et jours fériés) Sur le réseau B reizhGo (ex Tim) Juillet Août P our tout connait re sur les ho rai res, ar rêts, tarifs : S 6 J 1 0 800 01 01 56 D 7 V 2 L 8 S 3 (Gratuit depuis un pos te fi xe ou un mobile) M 9 D 4 Du lundi au samedi 7 h 30 à 19 h LIGNE M 10 L 5 J 11 M 6 V 12 M 7 17 S 13 J 8 P our une information en situation perturbée D 14 V 9 (reta rds, incidents, g rèves, in tempéries...) L 15 S 10 M 16 D 11 contac tez di rec tement le t ranspor teur : M 17 L 12 Bretagne Sud Au tocars (BS A) J 18 M 13 PONTIVY | B AUD | LORIENT V 19 M 14 Z.I. de Kerpont - 56850 CAUDAN S 20 J 15 T. 02 97 76 88 80 D 21 V 16 L 22 S 17 M 23 D 18 M 24 L 19 J 25 M 20 V 26 M 21 S 27 J 22 D 28 V 23 L 29 S 24 M 30 D 25 M 31 L 26 M 27 M 28 J 29 Le Conse il régio nal de Bret agne, aujourd’hui responsable de l’organisation V 30 des transports interurbains, scolaires (hors agglomération s), ferroviaire S 31 (TER) et des liaiso ns maritim es avec les îles a fa it le cho ix de rassemb ler ÉTÉ 2019 Aut res réseaux l’ense mble de ce grand rés eau de transport sous un nom unique : BreizhG o. -

PONTIVY | LOCMINÉ | VANNES M 15 V 15 V 15 L 15 M 15 S 15 43, Rue Des Frères Lumière - Z.A

LIGNE PRATIQUE LIGNE EN SAVOIR PLUS Le réseau de transport 3 3 devient de la Région Bretagne Calendrier de circulation (ne circule pas les dimanches et jours fériés) Sur le réseau BreizhGo (ex Tim) Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. S 22 M 1 V 1 V 1 L 1 M 1 S 1 L 1 Pour tout connaitre sur les horaires, arrêts, tarifs : D 23 M 2 S 2 S 2 M 2 J 2 D 2 M 2 0 800 01 01 56 L 24 J 3 D 3 D 3 M 3 V 3 L 3 M 3 M 25 V 4 L 4 L 4 J 4 S 4 M 4 J 4 (Gratuit depuis un poste fixe ou un mobile) M 26 S 5 M 5 M 5 V 5 D 5 M 5 V 5 Du lundi au samedi 7 h 30 à 19 h LIGNE J 27 D 6 M 6 M 6 S 6 L 6 J 6 V 28 L 7 J 7 J 7 D 7 M 7 V 7 �.breizhgo.bzh S 29 M 8 V 8 V 8 L 8 M 8 S 8 3 D 30 M 9 S 9 S 9 M 9 J 9 D 9 Pour une information en situation perturbée L 31 J 10 D 10 D 10 M 10 V 10 L 10 (retards, incidents, grèves, intempéries...) V 11 L 11 L 11 J 11 S 11 M 11 S 12 M 12 M 12 V 12 D 12 M 12 contactez directement le transporteur : D 13 M 13 M 13 S 13 L 13 J 13 COMPAGNIE DE TRANSPORTS DU MORBIHAN L 14 J 14 J 14 D 14 M 14 V 14 PONTIVY | LOCMINÉ | VANNES M 15 V 15 V 15 L 15 M 15 S 15 43, rue des Frères Lumière - Z.A. -

Pondibus – Guide Des Horaires 2020 / 2021

GUIDE HORAIRES 2020-2021 er DU 1 SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2021 ervice Un s 1 PONDIBUS MODE D’EMPLOI 1 2 3 4 6 LIGNES RÉGULIÈRES ARRÊT Les lignes PondiBUS fonctionnent du lundi au samedi toute la journée, la ligne fonctionne TICKET du lundi au vendredi. Elles desservent les communes de Pontivy, de Noyal-Pontivy, de Le Sourn et le Centre Soyez à l’arrêt 5 min Faites signe au chauffeur Montez Achetez un ticket Hospitalier du Centre-Bretagne (Kério). Le réseau est avant le passage du bus. pour qu’il s’arrête. par l’avant du bus. auprès du conducteur. ouvert de 7 h 15 à 19 h 26, sauf vacances scolaires. Il ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés. 5 6 7 8 Rendez-vous dans les pages numérotées de 4 à 15 ARRÊT pour connaître les lignes, leurs arrêts et les horaires de passage des bus. Destination TUC Installez-vous en priorité dans S E Votre employeur peut prendre A en charge 50 % du prix de votre le fond du bus. Les places réservées À l’approche de votre Attendez l’arrêt P Compostez aux femmes enceintes et personnes arrêt, appuyez sur le complet et traversez O S abonnement PondiBUS si vous utilisez votre titre de transport. à mobilité réduite sont à l’avant. bouton « arrêt ». sur un passage piéton. N D I B U le bus pour vous rendre au travail ! 2 Depuis le 1er janvier 2020, le TAD Tarif Tarif PondiBUS a basculé sur le MooviTAD TARIFS plein réduit* Retrouvez les modalités et horaires Ticket individuel à Pontivy Communauté ou sur le site 1 € 1 € www.pontivy-communaute.bzh. -

Pays Du Roi Morvan

RMCom À LA EN SAVOIR PLUS DEMANDE RMCom À LA DEMANDE Pour une information en situation perturbée (retards, incidents, grèves, PAYS DU ROI MORVAN intempéries…) contactez directement le transporteur : � LIGNE BREIZHGO (EX TIM) n°14 : TRANSPORTS TAILLARD - 02 97 38 04 16 � LIGNE BREIZHGO (EX TIM) n°15 : CTM - 02 97 01 22 01 Le Conseil régional de Bretagne, aujourd’hui responsable de l’organisation des transports interurbains, scolaires (hors agglomérations), ferroviaire (TER) et des liaisons maritimes avec les îles a fait le choix de rassembler AUTOMNE 2020 l’ensemble de ce grand réseau de transport sous un nom unique : Horaires valables du 01/09/2020 au 18/12/2020 BreizhGo. Le réseau de cars interurbains TIM change donc de nom pour BreizhGo. RMC_a_la_demande_Automne2020.indd 12-1 04/09/2020 10:36 RMCom RMCom À LA À CHACUN SON TARIF À LA PRATIQUE DEMANDE DEMANDE BILLETS UNITAIRES Moins de 26 ans • Billet vendu à bord des cars, avec correspondance gratuite avec une autre ligne 26 ans(1) et plus BreizhGo, dans les 2h maximum suivant le voyage initial. TRANSPORTS À LA DEMANDE TARIF SOLIDAIRE 1€ € € • Billet vendu à bord des cars sur présentation de la carte solidaire. Pour les services signalés par ce symbole, 2 2,5 réservation obligatoire au : CARNET 10 VOYAGES 02 99 300 300 Moins de 26 ans • Pour tous (Carte non nominative) 26 ans(1) et plus • 10 voyages sur une même ligne, avec correspondance gratuite avec une autre (Gratuit depuis un poste fixe ou un mobile) ligne BreizhGo, dans les 2 heures (2) maximum suivant le voyage initial. -

Château of the Rohan Family

The château interior Pontivy The southwest tower Northwest tower The chapel Parapet walk Château of Basement Small shutters with a hole cut in the centre, designed for crossbows to be Parapet walk Sober in style with a blue, wood- Koki Watanabe, a Japanese artist living in France, fired through, once covered the openings that today afford almost a full The walk encircles panelled ceiling, the chapel is lit by the Rohan family created his first Oval Possession in Marseille in 360-degree view of the town. the most imposing of 1999. In 2002, as part of the annual art festival, Two latrines – simple flagstones with holes cut in them and placed over a a Gothic arch window. The chapel the château’s towers, was extended to the east at the end Art dans les Chapelles (Art in the Chapels), the channel set into the thick walls and leading out into the moat – have been which has a 60-metre installation was displayed in the chapel of Saint of the nineteenth century following preserved at the far end of the parapet walk. circumference. Gildas in Bieuzy-les-Eaux. The town of Pontivy the collapse of the adjacent tower. then decided to commission a permanent The chapel was restored to its installation for the château. Bought with help Parapet walk original size during restoration work from Morbihan regional council and the French The west gallery supervised by René Lisch in the national savings bank, the work, which is a 1960s. light and sound installation, was placed in the The polychrome bay in stone set southwest tower in 2006.