Analisi Ambientale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

N. 33 Uisp Comitato Territoriale Ravenna-Lugo

N. 33 26/09/2018 UISP COMITATO TERRITORIALE RAVENNA-LUGO Sede di Ravenna: Via Gioacchino Rasponi n. 5 48121 Ravenna Tel. 0544-219724 Fax 0544-219725 [email protected] Sede di Lugo: Piazzale Veterani dello Sport n. 4 48022 Lugo (Ra) Tel. 0545-26924 0545-030353 Fax 0545-35665 [email protected] Registrazione al Tribunale di Ravenna n.1167 Poste Italiane s.p.a. 26 settembre 2018 Periodico ufficiale della Uisp Ravenna–Lugo Sede di Ravenna: Via Gioacchino Rasponi n. 5 48121 Ravenna Tel. 0544-219724 Fax 0544-219725 [email protected] Sede di Lugo: Piazzale Veterani dello Sport n. 4 48022 Lugo (Ra) Tel. 0545-26924 0545-030353 0545-030363 Fax 0545-35665 [email protected] Uisp Unione Italiana Sport Per tutti. Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni 24/06/76 D.P.R. n.530 del 02/08/74 Autorizzazione Tribunale Ravenna n. 1167 Direttore responsabile Marco Pirazzini 26 Settembre 2018 N. 33 SOMMARIO - Mondo Uisp Valutazioni, ragionamenti e tutto quanto fa parte dello «sportpertutti», tra sociale e divertimento Notizie ed approfondimenti dal mondo del Terzo settore e dello sport amatoriale locale e nazionale - Calcio a 11 Tutte le iniziative, i campionati ed i tornei che si giocano sui campi in erba e non solo - Calcio a 5 Il campionato di calcetto, i tornei e tutto quanto fa parte del Calcio a 5 indoor e outdoor - Tennis Il campionato a squadre invernale e tutti i tornei per gli amanti di terra rossa e sintetico - Beach Tennis Per gli appassionati del beach tennis tutte le iniziative della Uisp sul territorio romagnolo - Ciclismo -

Carta 13 (STM2).Pdf

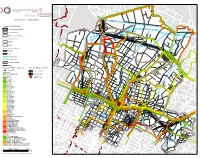

! ! ! ! Longastrino ! ! ! ! Filo ! ! ! ! ! Tavola 13 (STM2) - Trasporto pubblico ! ! Lavezzola ! Componenti del territorio ! ! Confini Comuni Associazione ! Comuni confinanti ! ! ! ! ! Voltana ! Strade Comuni confinanti ! ! ! ! Ferrovie Comuni confinanti Giovecca !! ! ! 1 binario ! ! ! ! ! 2 binari ! ! ALFONSINE ! ! Ferrovie Comuni Associazione ! ! 1 Binario ! CONSELICE San Bernardino ! ! 2 Binari ! ! ! ! !! ! ! Canali principali ! ! ! Fiumi principali Belr!icetto ! ! Territorio urbanizzato ! ! ! ! Strade ! San Patrizio S. Maria in Fabriago ! Rossetta di Fusignano ! Trasporto Pubblico su Gomma Trasporto Pubblico su Ferro ! ! Rossetta di Bagnacavallo ! San Savino ! ! Fermate TPL Maiano Monti ! ! Linee secondarie ! ! ! ! San Lore!nzo ! ! ! Linee ACFT FUSIGNANO ! Glorie ACFT Anita-Argenta Linee principali ! ! ! Linee METE ! Stazioni FFSS ! ! Linea 141 !! Linea 144 ! ! Linea 149 ! ! Masiera ! Ca' di Lugo ! Linea 149 2/153 ! Linea 152 ! ! Linea 154 ! Villa Prati ! Linea 155 Bizzuno ! ! Villanova ! Linea 155 dev.5 ! ! Linea 155 dir.1 ! MASSA LOMBARDA ! ! ! ! ! Linea 157 ! ! ! ! S.AGATA s.S. Linea 161 ! ! Linea 161 dev.2 ! ! Ascensione Linea 161 dev.5 ! ! Linea 162 ! ! ! LUGO Linea 180 Linea 180 dev.1 ! ! S!an Potito ! ! Linea 180 dir.1 ! ! ! Linea 182 ! Linea 182 dev.1 ! ! Linea 182 dev.5 !! ! ! Linea 182 dev.6 ! BAGNACAVALLO Linea 187 ! ! ! ! ! Linea 187 dev.1 Villa San Martino ! ! Traversara Linea 187 dev.2 ! ! ! Linea 187 dev.4 ! ! ! Linea 187 dir.1 ! ! ! ! Linea 2.111 ! Linea 2.14 Linea 2.148 ! Linea 2.148 dev.1 ! Linea 2.154 ! Godo ! Linea -

Former Political Prisoners and Exiles in the Roman Revolution of 1848

Loyola University Chicago Loyola eCommons Dissertations Theses and Dissertations 1989 Between Two Amnesties: Former Political Prisoners and Exiles in the Roman Revolution of 1848 Leopold G. Glueckert Loyola University Chicago Follow this and additional works at: https://ecommons.luc.edu/luc_diss Part of the History Commons Recommended Citation Glueckert, Leopold G., "Between Two Amnesties: Former Political Prisoners and Exiles in the Roman Revolution of 1848" (1989). Dissertations. 2639. https://ecommons.luc.edu/luc_diss/2639 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Theses and Dissertations at Loyola eCommons. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of Loyola eCommons. For more information, please contact [email protected]. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License. Copyright © 1989 Leopold G. Glueckert BETWEEN TWO AMNESTIES: FORMER POLITICAL PRISONERS AND EXILES IN THE ROMAN REVOLUTION OF 1848 by Leopold G. Glueckert, O.Carm. A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Loyola University of Chicago in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy May 1989 Leopold G. Glueckert 1989 © All Rights Reserved ACKNOWLEDGEMENTS As with any paper which has been under way for so long, many people have shared in this work and deserve thanks. Above all, I would like to thank my director, Dr. Anthony Cardoza, and the members of my committee, Dr. Walter Gray and Fr. Richard Costigan. Their patience and encourage ment have been every bit as important to me as their good advice and professionalism. -

Dal 24 Al 27 Luglio 2014 MARINA ROMEA – PORTO CORSINI

dal 24 al 27 luglio 2014 MARINA ROMEA – PORTO CORSINI Tre paesi del fiume al mare BORGO SAN LORENZO, BRISIGHELLA, RUSSI per conoscere e per farsi conoscere U Foce a Marina Romea foto di G. foce del fiume Lamone a Marina Romea mea. CONTROCORRENTE – 3, 23, 31 agosto 2014 foto Itinerari dalla foce alla sorgente La manifestazione ha il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Ravenna (Ass. Turismo, Ass. Ambiente, CEAS Agenda 21, Consiglio Territoriale del Mare), delle Pro Loco di Marina Romea e Porto Corsini, dei Comuni dei “paesi del fiume” e il Patrocinio della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia Romagna, del Parco del Delta del Po, delle “Terre del Lamone” Provincia di Ravenna Unione Montana Comune Comune di Comune di Comuni del Mugello Bagnacavallo Brisighella Russi VETRINA AL MARE 2014 Lamone Bene Comune L’esito soddisfacente della prima edizione nel 2013 ha incoraggiato il Comitato AcqueTerre a ideare e organizzare anche per il 2014 la manifestazione “VETRINA AL MARE. Lamone Bene Comune” La seconda edizione conferma gli obiettivi base del progetto, concepito fin dai primi passi con uno sviluppo pluriennale per la promozione dello Slow Tourism, del turismo consapevole e sostenibile, con l’offerta di un programma coerente di iniziative fondato sulla formula “natura, salute, cultura” Perno della manifestazione, la valorizzazione delle eccellenze e delle tipicità di un corridoio territoriale che, lungo l’asse del fiume Lamone, collega il litorale a Nord di Ravenna con l’entroterra, con la pianura e la collina tosco- romagnola. Con lo Slow Tourism, che anche sul litorale aspira ad affermarsi, rispondendo ad una crescente richiesta di luoghi, tempi e modi per vivere la lentezza e il silenzio, per apprezzare la bellezza della natura e dell’arte, la memoria storica, il buon cibo….si intende sollecitare turisti e villeggianti a guardare oltre la spiaggia, offrendo l’opportunità di “prendere contatto” con le realtà ambientali e culturali circostanti i Lidi in cui soggiornano. -

Cittadini Stranieri in Italia

Copertina Pagina 1 Popolazione POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2017 Totale Territorio M F residenti % M % F 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Età media Alfonsine 5.754 6.239 11.993 48,0% 52,0% 1.440 7.048 3.505 48,4 Bagnacavallo 8.150 8.536 16.686 48,8% 51,2% 2.009 10.145 4.532 47,7 Bagnara di Romagna 1.207 1.225 2.432 49,6% 50,4% 410 1.517 505 42,5 Brisighella 3.828 3.801 7.629 50,2% 49,8% 958 4.548 2.123 47,8 Casola Valsenio 1.360 1.290 2.650 51,3% 48,7% 286 1.655 709 47,6 Castel Bolognese 4.683 4.911 9.594 48,8% 51,2% 1.332 6.040 2.222 44,9 Cervia 13.702 15.092 28.794 47,6% 52,4% 3.341 18.353 7.100 46,8 Conselice 4.809 4.974 9.783 49,2% 50,8% 1.395 5.911 2.477 45,8 Cotignola 3.615 3.872 7.487 48,3% 51,7% 1.036 4.609 1.842 45,9 Faenza 28.675 30.161 58.836 48,7% 51,3% 7.929 36.444 14.463 45,7 Fusignano 3.970 4.185 8.155 48,7% 51,3% 1.059 4.852 2.244 47,2 Lugo 15.466 16.930 32.396 47,7% 52,3% 3.982 19.515 8.899 47,6 Massa Lombarda 5.237 5.341 10.578 49,5% 50,5% 1.585 6.498 2.495 44,7 Ravenna 77.127 81.930 159.057 48,5% 51,5% 20.074 100.106 38.877 46,3 Riolo Terme 2.815 2.868 5.683 49,5% 50,5% 775 3.519 1.389 45,6 Russi 6.050 6.258 12.308 49,2% 50,8% 1.602 7.550 3.156 46,5 S.Agata Sul Santerno 1.441 1.439 2.880 50,0% 50,0% 447 1.813 620 43,6 Solarolo 2.166 2.307 4.473 48,4% 51,6% 606 2.778 1.089 45,7 PROVINCIA DI RAVENNA 190.055 201.359 391.414 48,6% 51,4% 50.266 242.901 98.247 46,4 EMILIA-ROMAGNA 2.157.286 2.291.555 4.448.841 48,5% 51,5% 594.232 2.797.876 1.056.733 45,4 ITALIA 29.445.741 31.143.704 60.589.445 48,6% 51,4% 8.182.584 38.878.311 -

6 in Unione Dicembre 2020

2 Mostre, laboratori convegni e conferenze online all’insegna dei diritti umani e del dialogo interculturale e interreligioso ialogo interreligioso e intercul- turale, diritti umani e di citta- dinanza: da fine ottobre l’Unio- Dne della Romagna Faentina sta promuovendo un nuovo progetto dedi- FAENZA e' mi paés cato al rispetto e alla valorizzazione dei diritti umani come fattore di creazione di comunità coese e di nuove prospetti- ve di sviluppo sostenibile. Direttore Responsabile Supplemento a - periodico del- Un unico filo conduttore che unisce Bri- l'Amministrazione Comunale di Faenza. Reg. Trib. Ra- sighella, Casola Valsenio, Castel Bolo- venna - n.840 del 29 luglio 1987. Hanno collaborato gnese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, che stanno facendo e faranno da sfondo a laboratori, incontri e conferenze onli- Massimo Isola ne, mostre e tanto altro, proponendo al- le comunità locali opportunità di dialo- go e di crescita che si ispirino agli Obiet- Amministratori e dipendenti dell'Unione della Roma- tivi di sviluppo sostenibile definiti dal- gna Faentina; Ufficio Comunicazione Istituzionale l’Onu per l’Agenda 2030. Unione Romagna Faentina; Ufficio di staff del sindaco - Comunes dio Faenza;m Prom Loco deia Comunir i dellao Roma- Le attività del percorso si articolano su gna Faentina; Associazioni, volontari ed enti organiz- quattro versanti. Un filone è dedicato al zatori dei Comuni della Romagna Faentina. dialogo interculturale, affrontato anche UNIONE 2 In cammino verso i diritti tramite il linguaggio del cibo. È stato in- fatti realizzato un “ricettario” online – a 4 Cogli nel Senio cura dei Comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme, con la collaborazione delle 5 Il Comitato Gemellaggi si presenta rispettive Pro Loco - che, con documen- tazione fotografica e video, possa dif- 7 I volontari europei in Unione fondere consapevolezza sulla cultura di provenienza delle diverse nazionalità 9 Solarolo presenti nella Romagna Faentina. -

Faenza, Edit, 2007, P

Episodio della torre manfrediana di Solarolo, 10.04.1945 Nome del compilatore: Enrica Cavina I.STORIA Località Comune Provincia Regione Solarolo Solarolo Ravenna Emilia-Romagna Data iniziale: 10 aprile 1945 Data finale: 10 aprile 1945 Vittime decedute: Totale U Ba Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ig mbi zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i n ni 16) 55) 55) 11) 55) 55) (0- 11) 30 12 2 2 3 5 15 2 7 6 3 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati 30 Prigionieri Antifascisti Sacerdoti e Ebrei Legati a Indefinito di guerra religiosi partigiani Elenco delle vittime decedute Il numero delle vittime non è certo. La fonte d'archivio e la lapide deposta nel trentesimo anniversario dell’episodio, indicano trenta uccisi, ma nella relazione per la richiesta della medaglia al valor civile, ne figurano 43. Di seguito vengono proposti i nominativi estratti dall'elenco presente in tale relazione e per i quali è chiaro il collegamento con il crollo della torre civica. 1. Barbieri Andrea 13-04-70 10-04-45 scoppio di mina nella torre 2. Bertuzzi Leopoldo 24-05-70 10-04-45 scoppio di mina nella torre 3. Darchini Antonia 11-05-63 10-04-45 scoppio di mina nella torre 4. Dinali Domenica 18-01-03 10-04-45 scoppio di mina nella torre 5. Donati Maria 19-11-09 10-04-45 scoppio di mina nella torre 6. Drei Rosa Teresa 29-02-64 10-04-45 scoppio di mina nella torre 7. -

11 Febbraio 1944

Episodio di Riolo Terme, 03.11.1944 Nome del compilatore: Enrica Cavina. I.STORIA Località Comune Provincia Regione Riolo Terme Riolo Terme Ravenna Emilia-Romagna Data iniziale: 3 novembre 1944 Data finale: 3 novembre 1944 Vittime decedute: Totale U Bam Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ig bini zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i n (0- 16) 55) 55) 11) 55) 55) 11) 5 5 5 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati 5 Prigionieri Antifascisti Sacerdoti e Ebrei Legati a Indefinito di guerra religiosi partigiani Elenco delle vittime decedute 1. Elio Assirelli, nato l'1 maggio 1924 a Imola (Bo), colono, è riconosciuto partigiano dall'1 luglio 1944 al 3 novembre 1944, volontario nella brigata SAP Imola-Santerno. 2. Francesco Assirelli, nato il 23 marzo 1921 a Casola Valsenio (Ra), colono, è riconosciuto partigiano dall'1 luglio 1944 al 3 novembre 1944, volontario nella brigata SAP Imola-Santerno. 3. Ugo Cappelli, nato il 16 agosto 1918 a Casola Valsenio (Ra), colono, è riconosciuto partigiano dall'1 luglio 1944 al 3 novembre 1944, volontario nella brigata SAP Imola-Santerno. 4. Dante Guadagnini, nato il 16 maggio 1924 a Imola (Bo), colono, è riconosciuto partigiano dall'1 agosto 1944 al 3 novembre 1944, volontario nella brigata SAP Imola-Santerno. 5. Giorgio, tenente sovietico Altre note sulle vittime: Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio: Descrizione sintetica Nell'autunno inoltrato del 1944, i brigatisti neri ravennati si trasformano da persecutori in fuggitivi, mentre la Wehrmacht, in ritirata, estende la guerra ai civili. -

Luigi Antonio Amadei

Sant'Agata sul Santerno e'TRIMESTRALE DEL COMUNE mi DI SANT'AGATA SUL SANTERNO paes DIRETTORE RESPONSABILE DECIO TESTI • AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI RAVENNA N. 797 DEL 23-10-1985 • ANNO VIII • N. 38 • SETTEMBRE 2009 POSTE ITALIANE - TASSA PAGATA - INVII SENZA INDIRIZZO /DRT/DCB/RA/ISI / AUTORIZZAZIONE N° 0/2/2003 DEL 04/07/2003 A S. AGATA SUL SANTERNO SI RICOMINCIA CON LUIGI ANTONIO AMADEI La Comunità santagatese, col suo voto, ha inteso premiare l'uomo e l'amministratore che nel corso di quindici anni non ha mai tradito le loro attese. Amadei torna così una volta ancora "in sella" per concludere il suo programma di rinnovamento auspi- cato anni addietro. Grazie allo spiccato senso di responsabilità e alla lungimiranza dei santagatesi il neo eletto e la sua lista "Insieme per Sant'Agata" ha superato a piè pari le insidie e le polemiche della vigilia elettorale che hanno tenuto banco per numerose giornate. Ora, con l'aiuto del suo gruppo e, con l'auspicabile collaborazione della minoranza, l'imperativo è quello di guardare avanti e, seppure coi pochi mezzi a disposizione, costruire una realtà al passo coi tempi e proiettata nel futuro. 2 e' mi paes Amministratori santagatesi per il nuovo quinquennio2009/2014 LA GIUNTA LUIGI ANTONIO AMADEI • SINDACO con delega a: Rapporti istituzionali Sicurezza e Polizia Municipale • Urbanistica e Edili- zia privata • Lavori pubblici • Personale e Organizzazione • Sistemi informativi. Settantenne, sposato con Maria e padre di Orfeo e Rosangela, Amadei si è laureato in ingegneria meccanica nel 1968 all'Università di Padova. Ha offerto la sua collaborazione a Orsi Modena (metalmeccanica settore automobilistico) per approdare poi alla Diemme di Lugo, alla Della Toffola di Treviso e alla De Franceschi di Mordano (macchine enologiche). -

Under 19 Regionale Girone H

UNDER 19 REGIONALE GIRONE H .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 27/11/21 | | RITORNO: 8/01/22 | | ANDATA: 23/10/21 | | RITORNO: 19/02/22 | | ORE...: 15:00 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 15:00 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | ALFONSINE F.C. 1921 - MASSA LOMBARDA | | BAGNACAVALLO A.S.D. - AZZURRA ROMAGNA | | BAGNACAVALLO A.S.D. - FAENZA CALCIO SSD A R.L. | | FAENZA CALCIO SSD A R.L. - CLASSE | | CALCIO COTIGNOLA - AZZURRA ROMAGNA | | FORNACE ZARATTINI - ALFONSINE F.C. 1921 | | FORNACE ZARATTINI - RUSSI S.R.L. SSD | | RUSSI S.R.L. SSD - CALCIO COTIGNOLA | | S.PIETRO IN VINCOLI - SANPAIMOLA | | S.PIETRO IN VINCOLI - VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L. | | VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L. - CLASSE | | SANPAIMOLA - MASSA LOMBARDA | .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 18/09/21 | | RITORNO: 15/01/22 | | ANDATA: 30/10/21 | | RITORNO: 26/02/22 | | ORE...: 15:00 | 2 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 15:00 | 8 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | AZZURRA ROMAGNA - FORNACE ZARATTINI | | ALFONSINE F.C. 1921 - S.PIETRO IN VINCOLI | | CLASSE - ALFONSINE F.C. 1921 | | AZZURRA -

Orari Partenze Pullman

Orari partenze pullman AREA LUGO AREA RAVENNA Pullman 15 8,00 - Cervia - Sede CGIL Pullman 1 Pullman 10 8,10 - Savio di Cervia - Ex Motel 8,40 - Longastrino - Casa del Pop. 8,35 - S. P. in Trento - Bar ARCI 8,25 - Cast. di Cervia - Casa del Lav. 8,50 - Alfonsine - Piazza Resistenza 8,40 - Ghibullo - Forno 8,30 - Pisignano - Casa del Lav. 8,55 - Glorie - Bar Reale 8,45 - Roncalceci - Circoscrizione 8,35 - Cannuzzo - Casa del Lav. 9,00 - Mezzano - Piazza 8,50 - Ragone - Trattoria Flora 8,40 - Mensa Matellica - Piazza 8,55 - S. Pancrazio - chiesa Pullman 2 8,45 - Castiglione di Ra - Circolo Arci 9,00 - Russi - Mercato coperto 8,10 - S. Patrizio - Bar PD 8,50 - Savio di Ravenna - Bar Cenni 9,05 - Godo - Piazza 8,15 - Conselice - P. Forest. 8,30 - Lavezzola P. Caduti 8,35 - Frascata - Bar Pullman 11 8,40 - Giovecca - Casa del Pop. 8,30 - S.P. in Vincoli - Piazza Erbe 8,45 - S. M. in Fabriago - Casa del P. 8,35 - S. P. in Campiano - Incr. Via Petr. AREA FAENZA 8,40 - Campiano - sala Dune Pullman 3 8,45 - Carraie- Circolo ARCI 8,25 - Fusignano - P. Aldo Moro 8,50 - S. Stefano - Circolo ARCI Pullman 16 8,35 - Masiera - Casa del Popolo 8,55 - S. Bartolo - Fermata ATR 7,50 - Casola Valsenio - Fermata Bus 8,45 - Rossetta - Casa del Popolo 9,00 - Madonna dell’Albero - Chiesa 8,00 - Riolo Terme - Fermata Bus 8,55 - Villaprati - Casa del Popolo 8,15 - Castel Bolognese 9,00 - Villanova - Casa del Popolo Piazzalele Cappuccini Pullman 12 8,30 - Faenza - Piazzale PANCRAZI Pullman 4 8,25 - Porto Corsini - Traghetto 8,25 - Bagnara - Fermata Ricci Bus 8,30 - Marina Romea - Bar S. -

Statuto Comunale

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA Provincia di Ravenna STATUTO COMUNALE Versione aggiornata con le modifiche apportate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 2/10/2018 Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 30.9.2004 Ripubblicato all’Albo Pretorio dal 15.10.2004 al 14.11.2004 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 156 in data 18.11.2004 IN VIGORE DAL 15.11.2004 Modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 24.1.2008 Ripubblicato all’Albo Pretorio dal 18.02.2008 al 18.03.2008 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 32 in data 29/2/2008 IN VIGORE DAL 19.03.2008 Art. 7 modificato con deliberazione di C.C. n. 61 del 17/12/2014 Ripubblicato all’Albo Pretorio dal 13/3/2015 al 12/4/2015 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 77 in data 8/4/2015 MODIFICHE ALL'ART. 7 IN VIGORE DAL 13/04/2015 Introdotto l’art. 23 bis con deliberazione di C.C. n. 38 del 2/10/2018 Ripubblicato all’Albo Pretorio dal 24/10/2018 al 23/11/2018 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 349 in data 31/10/2018 IN VIGORE DAL 24/11/2018 TITOLO I Principi generali 3 Articolo 1 (Autonomia del Comune) 1. Il Comune di Bagnara di Romagna: a) è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; b) è ente democratico che persegue i principi della pace, della solidarietà e dell’Unione europea; c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia