Программа Вступительного Экзамена В Аспирантуру По Специальности «Микология» 03.02.12 Разработана Московским Государственным Университетом Имени М.В

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Characterization of Two Undescribed Mucoralean Species with Specific

Preprints (www.preprints.org) | NOT PEER-REVIEWED | Posted: 26 March 2018 doi:10.20944/preprints201803.0204.v1 1 Article 2 Characterization of Two Undescribed Mucoralean 3 Species with Specific Habitats in Korea 4 Seo Hee Lee, Thuong T. T. Nguyen and Hyang Burm Lee* 5 Division of Food Technology, Biotechnology and Agrochemistry, College of Agriculture and Life Sciences, 6 Chonnam National University, Gwangju 61186, Korea; [email protected] (S.H.L.); 7 [email protected] (T.T.T.N.) 8 * Correspondence: [email protected]; Tel.: +82-(0)62-530-2136 9 10 Abstract: The order Mucorales, the largest in number of species within the Mucoromycotina, 11 comprises typically fast-growing saprotrophic fungi. During a study of the fungal diversity of 12 undiscovered taxa in Korea, two mucoralean strains, CNUFC-GWD3-9 and CNUFC-EGF1-4, were 13 isolated from specific habitats including freshwater and fecal samples, respectively, in Korea. The 14 strains were analyzed both for morphology and phylogeny based on the internal transcribed 15 spacer (ITS) and large subunit (LSU) of 28S ribosomal DNA regions. On the basis of their 16 morphological characteristics and sequence analyses, isolates CNUFC-GWD3-9 and CNUFC- 17 EGF1-4 were confirmed to be Gilbertella persicaria and Pilobolus crystallinus, respectively.To the 18 best of our knowledge, there are no published literature records of these two genera in Korea. 19 Keywords: Gilbertella persicaria; Pilobolus crystallinus; mucoralean fungi; phylogeny; morphology; 20 undiscovered taxa 21 22 1. Introduction 23 Previously, taxa of the former phylum Zygomycota were distributed among the phylum 24 Glomeromycota and four subphyla incertae sedis, including Mucoromycotina, Kickxellomycotina, 25 Zoopagomycotina, and Entomophthoromycotina [1]. -

<I>Mucorales</I>

Persoonia 30, 2013: 57–76 www.ingentaconnect.com/content/nhn/pimj RESEARCH ARTICLE http://dx.doi.org/10.3767/003158513X666259 The family structure of the Mucorales: a synoptic revision based on comprehensive multigene-genealogies K. Hoffmann1,2, J. Pawłowska3, G. Walther1,2,4, M. Wrzosek3, G.S. de Hoog4, G.L. Benny5*, P.M. Kirk6*, K. Voigt1,2* Key words Abstract The Mucorales (Mucoromycotina) are one of the most ancient groups of fungi comprising ubiquitous, mostly saprotrophic organisms. The first comprehensive molecular studies 11 yr ago revealed the traditional Mucorales classification scheme, mainly based on morphology, as highly artificial. Since then only single clades have been families investigated in detail but a robust classification of the higher levels based on DNA data has not been published phylogeny yet. Therefore we provide a classification based on a phylogenetic analysis of four molecular markers including the large and the small subunit of the ribosomal DNA, the partial actin gene and the partial gene for the translation elongation factor 1-alpha. The dataset comprises 201 isolates in 103 species and represents about one half of the currently accepted species in this order. Previous family concepts are reviewed and the family structure inferred from the multilocus phylogeny is introduced and discussed. Main differences between the current classification and preceding concepts affects the existing families Lichtheimiaceae and Cunninghamellaceae, as well as the genera Backusella and Lentamyces which recently obtained the status of families along with the Rhizopodaceae comprising Rhizopus, Sporodiniella and Syzygites. Compensatory base change analyses in the Lichtheimiaceae confirmed the lower level classification of Lichtheimia and Rhizomucor while genera such as Circinella or Syncephalastrum completely lacked compensatory base changes. -

9B Taxonomy to Genus

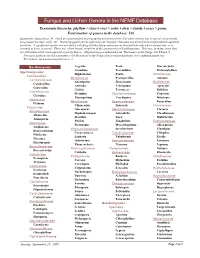

Fungus and Lichen Genera in the NEMF Database Taxonomic hierarchy: phyllum > class (-etes) > order (-ales) > family (-ceae) > genus. Total number of genera in the database: 526 Anamorphic fungi (see p. 4), which are disseminated by propagules not formed from cells where meiosis has occurred, are presently not grouped by class, order, etc. Most propagules can be referred to as "conidia," but some are derived from unspecialized vegetative mycelium. A significant number are correlated with fungal states that produce spores derived from cells where meiosis has, or is assumed to have, occurred. These are, where known, members of the ascomycetes or basidiomycetes. However, in many cases, they are still undescribed, unrecognized or poorly known. (Explanation paraphrased from "Dictionary of the Fungi, 9th Edition.") Principal authority for this taxonomy is the Dictionary of the Fungi and its online database, www.indexfungorum.org. For lichens, see Lecanoromycetes on p. 3. Basidiomycota Aegerita Poria Macrolepiota Grandinia Poronidulus Melanophyllum Agaricomycetes Hyphoderma Postia Amanitaceae Cantharellales Meripilaceae Pycnoporellus Amanita Cantharellaceae Abortiporus Skeletocutis Bolbitiaceae Cantharellus Antrodia Trichaptum Agrocybe Craterellus Grifola Tyromyces Bolbitius Clavulinaceae Meripilus Sistotremataceae Conocybe Clavulina Physisporinus Trechispora Hebeloma Hydnaceae Meruliaceae Sparassidaceae Panaeolina Hydnum Climacodon Sparassis Clavariaceae Polyporales Gloeoporus Steccherinaceae Clavaria Albatrellaceae Hyphodermopsis Antrodiella -

Practical Mycology

Practical mycology Division : Eumycota Subdivision: Zygomycotina Class: Zygomycetes Edited By Assistant prof: Murooj Alwash Assistant lecturer: Dalal Mohammed Division : Eumycota Subdivision: Zygomycotina Class: Zygomycetes The class zygomycetes derives its name from the thick-walled resting spores, the zygospores formed as a result of the complete fusion of the protoplasts of two equal or unequal gametangia. It comprises 450 species which are grouped under 70 genera. They all are terrestrial molds which show a wide range in their habit. Most of them are saprobes. Among these some are soil saprophytes and others coprophilous (growing on dung). Economically the zygomycetes are of significant importance. Some of them are used in the fermentation of food items while a few others are employed to produce enzymes, acids, etc. Saprophytic species spoil our food stuffs. Some zygomycetes are important mycorrhizal fungi and a few others are human pathogens. Distinctive Features of Zygomycetes: 1. The hyphal walls are chiefly composed of chitosan. 2. The motile cells are completely absent in the life cycle. 3. Asexual reproduction typically takes place by means of non-motile sporangiospores commonly produced in large numbers within sporangia. Sometimes the entire sporangium functions as a single spore in the same manner as the conidium. 4. Chlamydospore formation is of frequent occurrence. 5. Sexual fusion involves gametangial copulation. 6. The thick-walled sexually produced zygospore formed by the complete fusion of the protoplasts of two gametangia is a resting structure. 7. The zygospore germinates to produce a hypha, the promycelium which bears a terminal sporangium. Classification of Zygomycetes: Order Entomophthorales: 1-Typically parasitic on animals; rarely saprophytes. -

THE Fungus FILES BIOLOGY & CLASSIFICATION

REPRODUCTION & DEVELOPMENT The Fung from the Dung Flipbook OBJECTIVE Activity 2.3 • To illustrate how one fungus disperses its spores BACKGROUND INFORMATION GRADES Fungi have developed many bizarre and interesting adaptations to K-6 (Care partners for K-2) disperse their spores. The hat thrower fungus, Pilobolus, is especially intriguing. This mushroom is coprophilic which means it likes to TYPE OF ACTIVITY live in dung. Pilobolus has evolved a way to shoot its spores onto Flipbook the grass where it is eaten by cattle. Its “shotgun” is a stalk swollen with cell sap, with a black mass of spores on the top. Below, the MATERIALS swollen tip is a light-sensitive area. The light sensing region affects • letter sized paper the growth of Pilobolus by causing it to orient toward the sun. As (cardstock would be ideal) the fungus matures, water pressure builds in the stalk until the tip • pencil crayons, crayons, or explodes, launching the spores into the daylight at speeds up to markers 50km/hr and for distances up to 2.5m! Shooting the spores into the • copies of page 45-46 for daylight gives them a better chance of landing in a sunny place each student where grass is growing. When the grass is eaten by the cattle, the • scissors tough spores pass through their digestive system and begin to grow • heavy duty stapler in a pile of dung where the cycle begins again. • copies of the poem, “Pilobolus, the Fung in the TEACHER INSTRUCTIONS Dung” from Tom Volk’s 1. Make copies of pages 45-46 and handout to each student. -

Pilobolusspecies Found on Herbivore Dung from the São Paulo

Acta bot. bras. 22(3): 614-620. 2008 Pilobolus species found on herbivore dung from the São Paulo Zoological Park, Brazil Aírton Viriato1 Received: May 2, 2007. Accepted: September 4, 2007 RESUMO – (Espécies de Pilobolus encontradas em fezes de herbívoros do Parque Zoológico de São Paulo, Brasil). Para o estudo de espécies de Pilobolus, foram coletadas 168 amostras de fezes de animais herbívoros no Parque Zoológico da cidade de São Paulo. Dez espécies foram verificadas, ilustradas e descritas e uma chave de identificação é apresentada. Palavras-chave: fungos coprófilos, Mucorales, Zygomycota ABSTRACT – (Pilobolus species found on herbivore dung from the São Paulo Zoological Park, Brazil). A study of Pilobolus species from 168 dung samples of various herbivoresous animals, collected in the São Paulo Zoological Park, was carried out. Ten species were found, illustrated, described, and a key for their identification is provided. Key words: coprophilous fungi, Mucorales, Zygomycota Introduction other at the base of the subsporangial vesicle. The orange carotenoid pigments act as light sensors which Pilobolus is a saprotrophic genus belonging to the are lined up with each other by the expanded Mucorales (Zygomycota), frequently found in subsporangial vesicle acting as a lens, so that the herbivorous animals feces (Alexopoulos et al. 1996). sporangium is always aimed at the brightest light. The The genus is characterized by coprophilous habit, sporangia are black, sub-hemispherical and have positive phototropism and method of spore dispersal. resistant walls. The columellae are generally smooth In the dispersal process, the mature sporangium is and long-elliptical, and sometimes mammiform. The thrown more than 2 meters by dehiscence of the spores are spherical to ellipsoid, and generally smooth mucilage found at the junction of the columella with walled, hyaline or with carotenoid pigments. -

September 2015

Supplement to Mycologia Vol. 66(5) September 2015 Newsletter of the Mycological Society of America — In This Issue — Gender Balance in Mycology Articles Just like nature, science should be diverse. However, this is Gender Balance in Mycology rarely the case and there are still strong gender and ethnic biases Mysterious Nature of Fungi exhibit that target women and minorities. These groups are still faced with MSA Awards hurdles in their careers, and encounter unconscious and conscious Best presentations at the MSA Annual Meet- bias on the work floor on a daily basis (as exemplified by the ing remarks made recently by Tim Hunt, an English Nobel prize win- ning scientist; Radcliffe 2015). MSA Business Gender balance has been at the forefront of diversity concerns Executive Vice President’s Report and is in the news on a daily basis. The number of women obtain- 2015 Annual Reports ing science degrees has increased in the last 20 years, but this does 2015 Council Meeting Minutes not yet translate into an increase in women in decision-making 2015 Business Meeting Minutes positions. Furthermore, women who choose to stay in science still face inequalities in compensation, recognition and career develop- Mycological News Pictures from the MSA/BSA meeting ment (WISAT, 2012). The low-retention rates can only be counter- Thank you from Stamets acted with stronger efforts to maintain the currently balanced stu- dent gender ratios throughout the scientific workforce, starting at MSA Student Section the early career stages (President’s Council of Advisors on Science MSA Student Section logo and Technology, 2012, Moss-Racusin et al, 2012, Handelsman et al, 2005, United States National Academy of Sciences, 2007, Fungi in the News National Science Foundation, 2009). -

Check List 16 (3): 737–741

16 3 NOTES ON GEOGRAPHIC DISTRIBUTION Check List 16 (3): 737–741 https://doi.org/10.15560/16.3.737 The first record of the coprophilous fungiUtharomyces epallocaulus Boedijn ex P.M. Kirk & Benny (Mucoromycotina, Mucorales, Pilobolaceae) in Brazil Maria Helena Alves1, Mateus Oliveira da Cruz1, 2, André Luiz Cabral Monteiro de Azevedo Santiago2 1 Departamento de Biologia, Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Reis Velloso, Av. São Sebastião, 2819, 64202-020, Parnaíba, PI, Brazil. 2 Programa de Pós-graduação em Biologia de Fungos, Departamento de Micologia, Universidade Federal de Pernambuco, Av. Professor Nelson Chaves, s/n, 50670-420, Recife, PE, Brazil. Corresponding author: André Luiz Cabral Monteiro de Azevedo Santiago, [email protected] Abstract During a study on coprophilous fungus diversity in the State of Piauí, Brazil, Utharomyces epallocaulus Boedijn ex P.M. Kirk & Benny was isolated from rabbit dung. Morphologically, this species is characterized by the production of sporangiophores that exhibit a subsporangial vesicle and that emerge from a trophocyst immersed in the substrate. The sporangia are black, with resistant wall, and the sporangiospores are globose to subglobose. The taxon is described and illustrated for the first time in Brazil. Aspects of its morphology are discussed. Keywords Mucoromyceta, Northeastern Brazil, rabbit dung, taxonomy, zygosporic fungi. Academic editor: Claudia López Lastra | Received 3 March 2020 | Accepted 26 May 2020 | Published 16 June 2020 Citation: Alves MH, Cruz MO, Santiago ALCMA (2020) The first record of the coprophilous fungi Utharomyces epallocaulus Boedijn ex P.M. Kirk & Benny (Mucoromycotina, Mucorales, Pilobolaceae) in Brazil. Check List 16 (3): 737–741. https://doi.org/10.15560/16.3.737 Introduction The family Pilobolaceae Corda, belonging to the phylum terized by the production of sporangiophores that arise Mucoromycota Doeweld and subphylum Mucoromyco- from a trophocyst and exhibit a subsporangial vesicle tina Benny (Tedersoo et al. -

August-2005-Inoculum.Pdf

Supplement to Mycologia Vol. 56(4) August 2005 Newsletter of the Mycological Society of America — In This Issue — Fungal Cell Biology: Centerpiece for a New Department of Microbiology in Mexico Fungal Cell Biology: Centerpiece for a New Department By Meritxell Riquelme of Microbiology in Mexico . 1 With a strong emphasis on Fungal Cell Biology, a new De- Cordyceps Diversity partment of Microbiology was created at the Center for Scien- in Korea . 3 tific Research and Higher Education of Ensenada (CICESE) lo- MSA Business . 5 cated in Ensenada, a small city in the northwest of Baja Abstracts . 6 California, Mexico, 60 miles south of the Mexico-US border. Mycological News . 68 Founded in 1973, CICESE is one of the most prestigious re- search centers in the country conducting basic and applied re- Mycologist’s Bookshelf . 71 search and training both national and international graduate stu- Mycological Classifieds . 74 dents in the areas of Earth Science, Applied Physics and Mycology On-Line . 75 Oceanology. Just 2 years ago a new Experimental and Applied Calender of Events . 76 Biology Division was created under the direction of Salomon Sustaining Members . 78 Bartnicki-Garcia, who retired after 38 years as faculty member of the Department of Plant Pathology at the University of Cali- — Important Dates — fornia, Riverside and decided to move south to his country of origin to create a Division in an area that was not developed at August 15 Deadline: CICESE. The Experimental and Applied Biology Division is Inoculum 56(5) July 23-28, 2005: Continued on following page International Union of Microbiology Societies (Bacteriology and Applied Microbiology, Mycology, and Virology) July 30-August 5, 2005: MSA-MSJ, Hilo, HI August 15-19, 2005: International Congress on the Systematics and Ecology of Myxomycetes V Editor — Richard E. -

Updates on the Taxonomy of Mucorales with an Emphasis on Clinically Important Taxa

Journal of Fungi Review Updates on the Taxonomy of Mucorales with an Emphasis on Clinically Important Taxa Grit Walther 1,*, Lysett Wagner 1 and Oliver Kurzai 1,2 1 German National Reference Center for Invasive Fungal Infections, Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology – Hans Knöll Institute, 07745 Jena, Germany; [email protected] (L.W.); [email protected] (O.K.) 2 Institute for Hygiene and Microbiology, University of Würzburg, 97080 Würzburg, Germany * Correspondence: [email protected]; Tel.: +49-3641-5321038 Received: 17 September 2019; Accepted: 11 November 2019; Published: 14 November 2019 Abstract: Fungi of the order Mucorales colonize all kinds of wet, organic materials and represent a permanent part of the human environment. They are economically important as fermenting agents of soybean products and producers of enzymes, but also as plant parasites and spoilage organisms. Several taxa cause life-threatening infections, predominantly in patients with impaired immunity. The order Mucorales has now been assigned to the phylum Mucoromycota and is comprised of 261 species in 55 genera. Of these accepted species, 38 have been reported to cause infections in humans, as a clinical entity known as mucormycosis. Due to molecular phylogenetic studies, the taxonomy of the order has changed widely during the last years. Characteristics such as homothallism, the shape of the suspensors, or the formation of sporangiola are shown to be not taxonomically relevant. Several genera including Absidia, Backusella, Circinella, Mucor, and Rhizomucor have been amended and their revisions are summarized in this review. Medically important species that have been affected by recent changes include Lichtheimia corymbifera, Mucor circinelloides, and Rhizopus microsporus. -

Dear Author, Here Are the Proofs of Your Article. • You Can Submit Your

Dear Author, Here are the proofs of your article. • You can submit your corrections online, via e-mail or by fax. • For online submission please insert your corrections in the online correction form. Always indicate the line number to which the correction refers. • You can also insert your corrections in the proof PDF and email the annotated PDF. • For fax submission, please ensure that your corrections are clearly legible. Use a fine black pen and write the correction in the margin, not too close to the edge of the page. • Remember to note the journal title, article number, and your name when sending your response via e-mail or fax. • Check the metadata sheet to make sure that the header information, especially author names and the corresponding affiliations are correctly shown. • Check the questions that may have arisen during copy editing and insert your answers/ corrections. • Check that the text is complete and that all figures, tables and their legends are included. Also check the accuracy of special characters, equations, and electronic supplementary material if applicable. If necessary refer to the Edited manuscript. • The publication of inaccurate data such as dosages and units can have serious consequences. Please take particular care that all such details are correct. • Please do not make changes that involve only matters of style. We have generally introduced forms that follow the journal’s style. Substantial changes in content, e.g., new results, corrected values, title and authorship are not allowed without the approval of the responsible editor. In such a case, please contact the Editorial Office and return his/her consent together with the proof. -

![Biología De Hongos / María Caridad Cepero De García… [Et Ál.]](https://docslib.b-cdn.net/cover/5342/biolog%C3%ADa-de-hongos-mar%C3%ADa-caridad-cepero-de-garc%C3%ADa-et-%C3%A1l-6345342.webp)

Biología De Hongos / María Caridad Cepero De García… [Et Ál.]

Biología de hongos / María Caridad Cepero de García… [et ál.]. -- Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias Biológicas; Ediciones Uniandes, 2012. 520 pp.; 21,5 x 28 cm Otros autores: Silvia Restrepo Restrepo, Ana Esperanza Franco-Molano, Martha Cárdenas Toquica, Natalia Vargas Estupiñán. ISBN 978-958-695-701-4 1. Micología 2. Hongos I. Cepero de García, María Caridad II. Restre- po Restrepo, Silvia III. Franco-Molano, Ana Esperanza IV. Cárdenas Toquica, Martha Emiliana V. Vargas Estupiñán, Natalia VI. Universidad de los Andes (Colombia). Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias Biológicas. CDD 589.25 SBUA BIOLOGÍA DE HONGOS Primera edición: junio del 2012 © María Caridad Cepero, Silvia Restrepo, Ana Esperanza Franco, Martha Emiliana Cárdenas, Natalia Vargas © Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias Biológicas Ediciones Uniandes Carrera 1ª núm. 19-27, ediicio Aulas 6, piso 2 Bogotá, D. C., Colombia Teléfono: 339 4949, ext. 2133 http://ediciones.uniandes.edu.co/ [email protected] ISBN: 978-958-695-701-4 Corrección de estilo: María Fonseca Diseño de cubierta y diagramación: Angélica Ramos Imágenes de cubierta: María Caridad Cepero, Natalia Vargas, TEHO, LAMFU Imágenes de portadillas: Édgar Medina, Jhon Jairo Colorado, Marleny Vargas, Natalia Vargas Impresión: Panamericana Formas e Impresos S. A. Teléfono: 430 21 10 Calle 65 núm. 95-28, Bogotá, D. C., Colombia Impreso en Colombia - Printed in Colombia Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de infor- mación, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por es- crito de la editorial.