Em Assentamentos Rurais Da Região De Andradina (Sp)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

08/2014 Leticia De Paula Valente Estagiário De

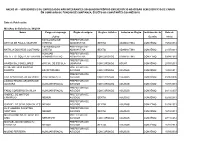

ANEXO VII – SERVIDORES E/OU EMPREGADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO SEM EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA, EXCETO OS CONSTANTES DO ANEXO VI. -

Lilian Aparecida Campos Dourado 1.Pdf

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Geografia Campus de Aquidauana O ESPAÇO PÚBLICO E A TERRITORIALIDADE DO LAZER NA ESTÂNCIA TURÍSTICA ILHA SOLTEIRA – SP Lilian Aparecida Campos Dourado AQUIDAUANA – MS 2007 LILIAN APARECIDA CAMPOS DOURADO O ESPAÇO PÚBLICO E A TERRITORIALIDADE DO LAZER NA ESTÂNCIA TURÍSTICA ILHA SOLTEIRA – SP Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação - nível Mestrado - em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Aquidauana, como exigência parcial para obtenção do grau de Mestre em Geografia. Orientadora: Profª. Drª. Edima Aranha Silva AQUIDAUANA – MS 2007 FICHA CATALOGRÁFICA D739e Dourado, Lilian Aparecida Campos. O espaço público e a territorialidade do lazer na estância turística Ilha Solteira - SP / Lilian Aparecida Campos Dourado. -- Aquidauana, MS : [s.n.], 2007. 189f. ; 30 cm. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Aquidauana, 2007. Orientadora: Profª. Drª. Edima Aranha Silva. 1. Ilha Solteira, SP. 2. Lazer público (Ilha Solteira, SP). 3. Espaço urbano. 4. Percepção ambiental – Ilha Solteira, SP. I. Aranha Silva, Edima. II. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Câmpus de Aquidauana. III. Título. LILIAN APARECIDA CAMPOS DOURADO O ESPAÇO PÚBLICO E A TERRITORIALIDADE DO LAZER NA ESTÂNCIA TURÍSTICA ILHA SOLTEIRA – SP Dissertação de Mestrado apresentada à banca examinadora em: 23 de Março de 2007 e foi considerada Aprovada. COMISSÃO JULGADORA ____________________________________________ Profª. Drª. Edima Aranha Silva Orientadora ____________________________________________ Profª. Drª. Cleonice Alexandre Le Boulergat Membro da banca ____________________________________________ Prof. Dr. Milton Augusto Pasquotto Mariani Membro da banca Ao Edson e à Camila, “Dedico esse trabalho a vocês, meus queridos companheiros de vida, pelo incentivo e compreensão nessa importante conquista das nossas vidas”. -

Endereços Cejuscs

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos Fórum João Mendes Junior, 13º andar – salas 1301/1311 E-mail: [email protected] CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSCs ÍNDICE (Clicar na localidade desejada para obtenção do endereço, telefone e e-mail) SÃO PAULO – CAPITAL .............................................................................................................. 7 Cejusc Central – Fórum João Mendes Jr .................................................................................... 7 Butantã - Foro Regional XV ....................................................................................................... 8 Itaquera - Guaianazes - Foro Regional VII .................................................................................. 8 Jabaquara - Foro Regional III ..................................................................................................... 9 Lapa - Foro Regional IV.............................................................................................................. 9 Nossa Senhora do Ó - Foro Regional XII ..................................................................................... 9 Pinheiros - Foro Regional XI....................................................................................................... 9 Santana - Foro Regional I ........................................................................................................ 10 Santo Amaro - Foro -

Canal De Pereira Barreto: Local De Transição Entre Os Arenitos Caiuá, Santo Anastácio E Adamantina

Rev. IG, São Paulo, 5(1/2):25-37, jan.ldez. 1984. CANAL DE PEREIRA BARRETO: LOCAL DE TRANSIÇÃO ENTRE OS ARENITOS CAIUÁ, SANTO ANASTÁCIO E ADAMANTINA Kenitiro SUGUICW') .JoséHumberto BARCELOS(':":') Mario Gramani GUEDES(':":":') Antonio Carlos V ERDIAN W":":') RESUMO Na região Noroeste do Estado de São Paulo, encontra-se em construção o Canal de Pereira Barreto, que ligará os reservatórios das Usinas Hidroelétricas de Ilha Soltei• ra (Rio Paraná) e Três Irmãos (Rio Tietê), esta, ainda em fase de obras. Este canal corta arenitos cretácicos, cujas caracteristicas de campo, observáveis em afloramentos da parte escavada até meados de 19R4, permitem atribuí-Ios principal• mente à Formação Santo Anastácio. São seguidos, com menor expressão, de arenitos das formações Caiuá e Adamantina, todos pertencentes ao Grupo Bauru, de idade cre• tácica. Eles se apresentam encimados por espessuras variáveis de manto de intemperis• mo, aqui denominados de solos residuais, que resultam do intemperísmo dos arenitos e representam um evento pós-cretácico. Além disso, estão também presentes sedimentos cohiviais seguidos de aluviais, que devem ser de idade cenozóica. As análises granulométricas dos sedimentos vieram confirmar não somente a pre• sença das unidades litológicas reconhecidas no campo, bem como os seus paleoambien• tes deposicionais essencialmente fluviais. A transição entre as unidades cretácicas pare• ce ser gradual e provavelmente interdigitada, como têm sído admitida por diversos au• tores. Deste modo, os seus limites poderiam ser traçados somente de maneira mais ou menos arbitrária. As camadas lenticulares de ca\crete e os tipos de argilo-minerais presentes na For• mação Santo Anastácio, quando analisados no contexto geológico em que se acham in• seridos, ensejam a interpretação do paleoclima reinante durante a sua sedimentação, como quente e seco (semi-árido). -

Obtenção Da Temperatura De Superfície De Ilha Solteira – SP, Utilizando Técnicas De Sensoriamento Remoto

Trabalho Inscrito na Categoria de Artigo Completo ISBN 978-85-68242-51-3 EIXO TEMÁTICO: ( ) Arquitetura Bioclimática, Conforto Térmico e Eficiência Energética ( ) Bacias Hidrográficas, Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos ( ) Biodiversidade e Unidades de Conservação ( ) Campo, Agronegócio e as Práticas Sustentáveis ( ) Clima, Ambiente e Saúde ( ) Desastres, Riscos Ambientais e a Resiliência Urbana ( ) Educação Ambiental e Práticas Ambientais ( ) Ética e o Direito Ambiental (X) Geotecnologias Aplicadas à Análise Ambiental ( ) Novas Tecnologias e as Construções Sustentáveis ( ) Patrimônio Histórico, Turismo e o Desenvolvimento Local ( ) Saúde Pública e o Controle de Vetores ( ) Saúde, Saneamento e Ambiente ( ) Segurança e Saúde do Trabalhador ( ) Urbanismo Ecológico e Infraestrutura Verde Obtenção da temperatura de superfície de Ilha Solteira – SP, utilizando técnicas de Sensoriamento Remoto Obtainment of Ilha Solteira - SP surface temperature using Remote Sensing techniques Obtencíon de la temperatura superficial de Ilha Solteira – SP, utilizando técnicas de Percepción Remota Cristhy Willy da Silva Romero Professor Mestre, FEA, Brasil [email protected] Artur Pantoja Marques Professor Doutor, UNESP FEIS, Brasil. [email protected] Iago Ambrósio Moschetto Graduando, UNESP FEIS, Brasil. [email protected] 1438 Trabalho Inscrito na Categoria de Artigo Completo ISBN 978-85-68242-51-3 RESUMO Devido ao processo de urbanização, constantemente o meio ambiente vem sofrendo impactos, principalmente com a retirada do material natural -

Condição Ambiental Das Áreas De Reserva Legal Dos Assentamentos

Revista Retratos de Assentamentos Vol. 23 N.1 de 2020 ISSN: 1516-8182 Recebimento: 11/09/2019 Aceite: 15/11/2019 DOI: 10.25059/2527-2594/retratosdeassentamentos/2020.v23i1.382 Condição ambiental das áreas de reserva legal dos assentamentos rurais da microrregião geográfica de Andradina - SP Diego Oliveira da Paz1 Regina Maria Monteiro de Castilho2 Antonio Lázaro Sant'Ana3 Resumo: Neste artigo discute-se os possíveis impactos benéficos da Política de Reforma Agrária na Microrregião Geográfica de Andradina a partir da perspectiva ambiental. Considerou-se como universo da pesquisa as áreas destinadas para Reserva Legal (RL) de assentamentos nessa região, analisando um total de 38 áreas, com base em coleta de dados espaciais de imagens de satélites e de mapas dos assentamentos (cedidos pelo INCRA), que permitiram a obtenção da porcentagem de cobertura florestal e o Índice de Circularidade (IC) das RL e dos Fragmentos de Vegetação Existentes. Os dados obtidos apontam que 73% das áreas de RL possuem cobertura de vegetação nativa e o dimensionamento destas áreas apresentam um IC no valor médio de 0,63, o que confere valores médios para estabilidade frente ao efeito de borda em sua vizinhança. Quando se considera os fragmentos florestais existentes dentro das RL o valor de IC cai para 0,53, denotando a necessidade de ações para o restabelecimento e conservação da vegetação nativa. Constatou-se que o INCRA ao realizar o parcelamento do solo, de modo geral, adotou medidas adequadas para preservação dos fragmentos florestais mediante a condição física dos imóveis rurais no momento da criação dos assentamentos. Palavras-chave: Análise de Fragmentos Florestais. -

Plano De Ação Regional Para O Atendimento Às Pessoas Vítimas De Acidentes Por Escorpião

PLANO DE AÇÃO REGIONAL PARA O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS VÍTIMAS DE ACIDENTES POR ESCORPIÃO CARACTERIZAÇÃO DA REDE REGIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - RRAS 12 O Departamento Regional da Saúde (DRS) II – Araçatuba está situado no município de Araçatuba, localizado no noroeste do estado de São Paulo. O DRS II – Araçatuba é composto por 40 municípios1, subdividido em 3 microrregiões: Central2, Consórcios3 e Lagos4, com população estimada em 728.743 habitantes. Mapa 1 - Região de abrangência do DRS II – Araçatuba: 40 municípios divididos em Lagos (amarelo) Central (verde) e Consórcio (azul) Fonte: Secretaria do Estado de São Paulo (2011) 1A região possui um dos maiores complexos hidrelétricos do mundo, responsável pela produção de 47% da energia do estado, nas cidades de Ilha Solteira, Castilho e Pereira Barreto. A economia é predominantemente agropecuária. Possui grande número de famílias “sem terra” em acampamentos na região de Brejo Alegre e cerca de 200 famílias assentadas em fazendas próximas dos Municípios de Araçatuba, Andradina, Mirandópolis e Lavínia. A região possui sete unidades prisionais e três centros de ressocialização e progressão penal, os quais necessitam de atendimento nos serviços públicos do SUS. 2Araçatuba, Auriflama, Bento de Abreu, Bilac, Guararapes, Guzolândia, Nova Castilho, Nova Luzitania, Rubiácea, Santo Antônio do Aracanguá, Valparaiso. 3Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Birigui, Brauna, Brejo Alegre, Buritama, Clementina, Coroados, Gabriel Monteiro, Glicerio, Lourdes, Luiziania, Penapolis, Piacatu,Santópolis do Aguapeí, -

Boletim Nº 1

23 a 28 de Janeiro Boletim nº 1 _____________________________________Mensagem Andradina - Viva essa experiência na Terra do Rei do Gado É com grande honra e alegria que recebemos a confirmação da nossa querida Andradina para sediar o 22º Jogos Regionais do Idoso, neste inicio de 2018. Queremos agradecer a Deus a oportunidade deste grande encontro e desejar a todos boas-vindas. Estaremos de braços abertos para receber com carinho e respeito os atletas, técnicos, árbitros, convidados e autoridades. No ano passado, em 80 anos de Fundação de Andradina, sediamos pela primeira vez o 61º Jogos Regionais do Interior e criamos uma relação de importante parceria com a SELJ do Estado de São Paulo. Montamos uma infraestrutura de qualidade, visando o bem estar dos atletas. Andradina é uma cidade linda, de 60.000 habitantes e merece receber um campeonato como o JORI, que tem destaque nacional por ser a competição que promove a maior inclusão social do idoso. É estimulante ver essas pessoas que já passaram dos 60 anos com toda essa energia e agilidade. São exemplos de guerreiros que trabalharam ao longo da vida e merecem o nosso respeito, cuidados e carinho. Muita expectativa, trabalho e ansiedade tomam conta da Comissão Organizadora e dos nossos atletas. Participaremos de uma grande festa, muito bonita, recebendo, mas de 2.500 atletas, vitoriosos desde já, por estarem nas arenas esportivas para competirem e participarem do evento. Sobre a organização, os recursos foram otimizados, atenderemos todas as áreas, trabalhando conforme as exigências do Governo do Estado. Para Andradina é um momento especial poder mostrar nosso potencial aos visitantes e de antemão, agradecemos a cada um que vier participar neste evento esportivo. -

SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO Secretaria Da Saúde Coordenadoria De Regiões De Saúde Departamento Regional De Saúde De Araçatuba - DRS II

SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO Secretaria da Saúde Coordenadoria de Regiões de Saúde Departamento Regional de Saúde de Araçatuba - DRS II Araçatuba, 21 de julho de 2020. Oficio DRS II/CCPM no 796/2020 Interessado: Hospital Regional de Ilha Solteira Assunto: Auxilio Financeiro Emergencial COVID 19 - Portaria 1.448/2020 e Resolução SS no 83/2020. Convênio no 210/2016 Termo Aditivo no 02/2020 SPDOC SES no SES/1310544/2019 Senhor Presidente, Encaminhamos a Vossa Senhoria, para arquivo da Instituição, copia do Plano de Trabalho; Termo Aditivo ng 02/2020, Resolução ng 83/2020; Portaria MS/GM ng 1.448/2020 e Extrato de publicação no D.O.E., firmado com o Governo do Estado de São Paulo, para repasse do auxilio financeiro emergencial às Santas Casas e ao hospitais filantrópicos sem fins lucrativo com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandêmia da COVID-19, nos termos da referida portaria e resolução. Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário Atenciosa ment R C1soJ(un de-Lima Diretor Técnico de Satide II - substituto CCPM - DRS II De acordo: Sergio Smdlent Diretor Técnico de Saúde III Departamento Regional de Saúde - DRS II Ilustríssimo Senhor Pe. Nélio Belotti — Frei Francisco Presidente Nato da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus Hospital Regional de Ilha Solteira Ilha Solteira-SP Rua Oscar Rodrigues Alves, 1296 I Vila Mendonça I CEP 16015-030 I Araçatuba, SP I Fone: (18) 3623-7010 Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus Aragatuba, 19 de Junho de 2020. -

Comarca Nomenclatura Da Unidade/Vara Email Da Unidade

Comarca Nomenclatura da Unidade/Vara Email da Unidade ADAMANTINA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE [email protected]; AGUAÍ VARA ÚNICA DA COMARCA DE AGUAÍ [email protected]; ÁGUAS DE LINDÓIA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUAS DE LINDÓIA [email protected]; AGUDOS 2ª VARA DA COMARCA DE AGUDOS [email protected]; ALTINÓPOLIS VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTINÓPOLIS [email protected]; AMERICANA VARA DO JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE AME [email protected]; AMÉRICO BRASILIENSE 2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE AMÉRICO BRASILIENSE [email protected]; AMPARO 2ª VARA DA COMARCA DE AMPARO [email protected]; ANDRADINA 3ª VARA DA COMARCA DE ANDRADINA [email protected]; ANGATUBA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANGATUBA [email protected]; APARECIDA 2ª VARA DA COMARCA DE APARECIDA [email protected]; APIAÍ VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIAÍ [email protected]; ARAÇATUBA 2ª VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE [email protected]; ARARAQUARA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E DO IDOSO DA COMARCA DE ARARAQUARA [email protected]; ARARAS VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARARAS [email protected]; ARTUR NOGUEIRA OFICIO JUDICIAL DA COMARCA DE ARTUR NOGUEIRA [email protected]; ARUJÁ 2ª VARA DA COMARCA DE ARUJÁ [email protected]; ASSIS 3ª VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ASSIS [email protected]; [email protected] ATIBAIA 1ª VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ATIBAIA [email protected]; AURIFLAMA VARA ÚNICA -

163537 Mourão Et Al.Indd

Iheringia Série Zoologia Museu de Ciências Naturais e-ISSN 1678-4766 www.scielo.br/isz Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul Molecular and morphological approaches for species delimitation and hybridization investigations of two Cichla species Andrea A. F. Mourão1, Diogo Freitas-Souza2, Diogo T. Hashimoto3, Daniela C. Ferreira4, Fernanda D. do Prado5, Rosicleire V. Silveira5, Fausto Foresti2 & Fábio Porto-Foresti1 1. Departamento de Ciências Biológicas, Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01, Vargem Limpa, 17033-360 Bauru, SP, Brazil. ([email protected]; [email protected]) 2. Departamento de Morfologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Distrito de Rubião Junior, s/n, Distrito de Rubião Junior, 18618-970 Botucatu, SP, Brazil. ([email protected]; [email protected]) 3. Centro de Aquicultura da UNESP, Campus de Jaboticabal, Universidade Estadual Paulista (UNESP), via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/n, Vila Industrial, 14884-900 Jaboticabal, SP, Brazil. ([email protected]) 4. Departamento de Biologia e Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367, Boa Esperança, 78060-900 Cuiabá, MT, Brazil. ([email protected]) 5. Departamento de Biologia e Zootecnia, Campus de Ilha Solteira, Universidade Estadual (UNESP), Rua Monção, 226, Zona Norte, 15385-000 Ilha Solteira, SP, Brazil. ([email protected]) Received 30 August 2016 Accepted 5 January 2017 DOI: 10.1590/1678-4766e2017016 ABSTRACT. The hybridization is a widely-discussed issue in several studies with fi sh species. For some authors, hybridization may be related with diversifi cation and speciation of several groups, or also with the extinction of populations or species. -

MUNICÍPIO MÓDULO FISCAL - MF (Ha) (Ha)

QUATRO MFs MUNICÍPIO MÓDULO FISCAL - MF (ha) (ha) ADAMANTINA 20 80 ADOLFO 22 88 AGUAÍ 18 72 ÁGUAS DA PRATA 22 88 ÁGUAS DE LINDÓIA 16 64 ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 30 120 ÁGUAS DE SÃO PEDRO 18 72 AGUDOS 12 48 ALAMBARI 22 88 ALFREDO MARCONDES 22 88 ALTAIR 28 112 ALTINÓPOLIS 22 88 ALTO ALEGRE 30 120 ALUMÍNIO 12 48 ÁLVARES FLORENCE 28 112 ÁLVARES MACHADO 22 88 ÁLVARO DE CARVALHO 14 56 ALVINLÂNDIA 14 56 AMERICANA 12 48 AMÉRICO BRASILIENSE 12 48 AMÉRICO DE CAMPOS 30 120 AMPARO 20 80 ANALÂNDIA 18 72 ANDRADINA 30 120 ANGATUBA 22 88 ANHEMBI 30 120 ANHUMAS 24 96 APARECIDA 24 96 APARECIDA D'OESTE 30 120 APIAÍ 16 64 ARAÇARIGUAMA 12 48 ARAÇATUBA 30 120 ARAÇOIABA DA SERRA 12 48 ARAMINA 20 80 ARANDU 22 88 ARAPEÍ 24 96 ARARAQUARA 12 48 ARARAS 10 40 ARCO-ÍRIS 20 80 AREALVA 14 56 AREIAS 35 140 AREIÓPOLIS 16 64 ARIRANHA 16 64 ARTUR NOGUEIRA 10 40 ARUJÁ 5 20 ASPÁSIA 26 104 ASSIS 20 80 ATIBAIA 16 64 AURIFLAMA 35 140 AVAÍ 14 56 AVANHANDAVA 30 120 AVARÉ 30 120 BADY BASSITT 16 64 BALBINOS 20 80 BÁLSAMO 20 80 BANANAL 24 96 BARÃO DE ANTONINA 20 80 BARBOSA 30 120 BARIRI 16 64 BARRA BONITA 14 56 BARRA DO CHAPÉU 16 64 BARRA DO TURVO 16 64 BARRETOS 22 88 BARRINHA 12 48 BARUERI 7 28 BASTOS 16 64 BATATAIS 22 88 BAURU 12 48 BEBEDOURO 14 56 BENTO DE ABREU 30 120 BERNARDINO DE CAMPOS 20 80 BERTIOGA 10 40 BILAC 30 120 BIRIGUI 30 120 BIRITIBA-MIRIM 5 20 BOA ESPERANÇA DO SUL 12 48 BOCAINA 16 64 BOFETE 20 80 BOITUVA 18 72 BOM JESUS DOS PERDÕES 16 64 BOM SUCESSO DE ITARARÉ 20 80 BORÁ 20 80 BORACÉIA 16 64 BORBOREMA 16 64 BOREBI 12 48 BOTUCATU 20 80 BRAGANÇA PAULISTA 16 64 BRAÚNA