Ruwanmu (Ruwanmu)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rapport De Présentation Des Résultats Des Sous Projets

hambres d C ’A es gr d ic l u a lt n u o i r t e a d N u Note de travail sur les systèmes de production agricole dans la u N a i e g s e é commune de Doungou (Matameye) / Note n°1 r R 1 septembre 2009 R EC er Patrick Delmas / RECA A N ig Cette note a été rédigée à la suite de deux missions courtes réalisées par la Chambre régionale d’Agriculture du Zinder en juillet et août 2009. 1. Rappel : la composante 2 du Programme d’Appui au Secteur Rural (PASR) La composante 2 du Programme d’Appui au Secteur Rural du Niger (PASR) doit contribuer à créer des conditions favorables à un accroissement durable des productions et des revenus ruraux, dans la perspective d’une gestion durable des ressources. Cette composante comprend 4 objectifs immédiats dont une contribution à l’amélioration des systèmes de production selon les objectifs de croissance. Cet objectif vise globalement à promouvoir des systèmes de production plus performants, qui renferment aussi une capacité d’adaptation à l’instabilité interannuelle et aux changements climatiques. Ce travail s’inscrit dans une approche privilégiant les pôles de croissance économique, dans une perspective de gestion durable des ressources. Pour la Région de Zinder, les autorités régionales ont choisi de cibler, d’une part, le système des cuvettes oasiennes qui s’étend à l’Est de Gouré et, d’autre part, le système de la Korama dans le Sud de la région de Zinder. A ces systèmes spécifiques basés sur l’irrigation s’ajoutent les systèmes de production agro-sylvo-pastoraux qui leurs sont liés. -

JOURNAL OFFICIEL Paraissant Le 1Er Et Le 15 De Chaque Mois

3182ème décembre Année 2015 JOURNAL REPUBLIQUE OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER DU NIGER - Edition spéciale31 décembre 10972015 JOURNAL OFFICIEL paraissant le 1er et le 15 de chaque mois ABONNEMENTS MODALITES DE PAIEMENT INSERTION Trois mille (3.000) francs CFA la ligne. 1 an - 25.000 FCFA NIGER { Les abonnements ou réabonne- Un minimum de perception de 30.000 FCFA. 6 mois - 12.500 FCFA ments et les annonces sont paya- 1 an - 38.000 FCFA par annonce sera appliqué pour les insertions. ETRANGER { 6 mois - 19.000 FCFA bles d'avance. Adresser les correspondances, textes à insé- Tout règlement s'effectue exclusive- rer, demandes de renseignements à : VENTE AU NUMERO ment par mandat postal ou chèque JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER Année courante Année antérieure bancaire. B.P. 116 NIAMEY Téléphone : 20.72.39.30 / 20.72.20.59 NIGER 1.000 FCFA 1.500 FCFA Pour tout règlement en espèces, 20.20.32.55 / 20.20.33.13. ETRANGER 1.500 FCFA 2.000 FCFA une quittance sera fournie. SPECIAL N° 36 Cette édition spéciale comprend six(6) cahiers Deuxième cahier SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE Premier c a h i e r Quatrième c a h i e r Exposé des motifs du projet de loi de finances au titre Annexe III : Tableaux de l’année budgétaire 2016 ...................................... 1056 Tableau n° 01 : Synthèses des prévisions des Loi n° 2015-48 du 23 novembre 2015, portant loi de dépenses par titre toutes sections LF 2015 - 2016 + finances pour l’année budgétaire 2016......................... 1068 variations (en francs CFA) Annexe I : Détails des prévisions des recettes de l'Etat LF Tableau n° 02 : Liste unifiée des dépenses de 2016 (en francs CFA).................................................... -

Contribution Des Femmes Aux Dépenses Des Ménages Et À La Réduction De La Pauvreté À Maradi

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité- Travail- Progrès MINISTERE DES FINANCES INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE Etablissement Public à Caractère Administratif OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PAUVRETE ET DU DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE (ONAPAD) Contribution des femmes aux dépenses des ménages et à la réduction de la pauvreté à Maradi Etude réalisée dans le cadre du Programme Conjoint Maradi du Système des Nations Unies au Niger Novembre 2012 LISTE DES TABLEAUX ....................................................................................................... II LISTE DES GRAPHIQUES ET FIGURES ....................................................................... III LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................... V INTRODUCTION .................................................................................................................... 1 CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA REGION DE MARADI .................................. 4 1.1. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET NATURELLES ................................................... 4 1.1.1 Les caractéristiques physiques. ............................................................................... 4 1.1.2. Les caractéristiques naturelles ................................................................................. 4 1.2 SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE ........................................................................... 6 1.2.1 Les caractéristiques sociales .................................................................................... -

Usaid Peace Through Development Ii

USAID PEACE THROUGH DEVELOPMENT II Quarterly Performance Report: Year 4, Quarter 4 // Reporting Period: July 1 – September 30, 2015 Annual Overview of Activities for Fiscal Year October 2014 – September 2015 October 2015: This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by International Relief and Development Inc. Winners of the contest for best CVE radio drama celebrate at the conclusion of the award ceremony in N’Djamèna, Chad PEACE THROUGH DEVELOPMENT II PEACE THROUGH DEVELOPMENT II (USAID/PDEV II) IS MADE POSSIBLE BY THE SUPPORT OF THE AMERICAN PEOPLE THROUGH THE U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT Cooperative Agreement Award Number AID-624-A-12-00001 Quarterly Performance Report – Year 4, Quarter 4 Reporting Period: July 1 – September 30, 2015 Submitted to: Noel Bauer, AOTR USAID/West Africa Submitted by: Ora Musu Clemens-Hope, COP November 13, 2015 DISCLAIMER: The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government A festival in Gourcy, highlighting the rakiré tradition brought together different ethnic groups to promote interethnic understanding and peaceful co-existence. Table of Contents ACRONYMS ....................................................................................................................................... 1 INTRODUCTION ............................................................................................................................... -

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft

Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

Region De Maradi Chambre Regionale D'agriculture De Maradi

REGION DE MARADI CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE MARADI Etablissement public à caractère professionnel créé par la Loi 2000 15/ du 21 Août 2000 - Email : [email protected], site www.recaniger.org Rédaction : ABDOULRAZAK Idrissa, Chargé de mission AIC, 22 janvier 2019. La CRA remercie M. Nassirou Saidou de SAHEL BIO Maradi pour l'appui en informations ainsi que la Direction Régionale de l’Agriculture de Maradi Rappel : La Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) de Maradi, s’est engagée à diffuser des informations à l’endroit des producteurs en matière du climat et des actions AIC (agriculture intelligente face au climat). C’est ainsi que la CRA s’intéresse à la lutte biologique contre la mineuse de l’épi du mil. La région de Maradi fait partie des zones principales de production du mil et, par conséquent, elle est sujette aux dégâts causés par cette chenille. La lutte biologique est l’une des principales luttes développées contre la mineuse de l’épi. Cette lutte consiste en la production et le lâcher du parasitoïde Habrobracon hebetor, prédateur de la MEM, ainsi que la production de son hôte Corcyra cephalonica, une autre chenille qui permet d’élever le parasitoïde afin d’obtenir un nombre important de celui-ci. C’est ainsi que des unités de production des parasitoïdes ont été mises en place, au nombre de 8 à travers le Niger dont 5 dans la région de Maradi dans le cadre d’un projet. La CRA s’est intéressée à ces unités de production un an après la fin du projet et a rédigé une première note en juin 2018 qui présentait les différentes unités de production et leurs capacités de production (note téléchargeable sur le site web du RECA). -

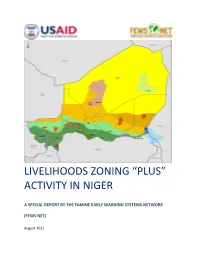

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

BROCHURE Dainformation SUR LA Décentralisation AU NIGER

REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 Imprimerie ALBARKA - Niamey-NIGER Tél. +227 20 72 33 17/38 - 105 - REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 - 1 - - 2 - SOMMAIRE Liste des sigles .......................................................................................................... 4 Avant propos ............................................................................................................. 5 Première partie : Généralités sur la Décentralisation au Niger ......................................................... 7 Deuxième partie : Des élections municipales et régionales ............................................................. 21 Troisième partie : A la découverte de la Commune ......................................................................... 25 Quatrième partie : A la découverte de la Région .............................................................................. 53 Cinquième partie : Ressources et autonomie de gestion des collectivités ........................................ 65 Sixième partie : Stratégies et outils -

Niger - Région De Zinder - Département De Dungass Date De Production : 1 Février 2019

Pour Usage Humanitaire Uniquement CARTE DE REFERENCE Niger - Région de Zinder - Département de Dungass Date de production : 1 février 2019 9°0'0"E 9°30'0"E 10°0'0"E " " " " " " " " " " " " Rigal Dawon Meche "" Angoual Djibrin Kanwa Garin Bahari " " Garin Hardo Kodjo Madjiram Zabewa Damboa " Na Wash Kalle " Garin Moli Bekerya Mamandi Ii Afounori Hardori Manga Maina Moursouwa Ii Dogon Doutchi " Mamandi Iii " Garbia Gajammi " Kori Dayari I " Baban Zangon " " " Garin Gona Na Wash Kalle Lalachi " " Efadalen Rigal Zarbari" " " " Angoual Salifou " Tsam Guere (R.C.V) Mamandi I Madjiram Djamaare " " " Kanwa ( Rcv) Kori Dayari Ii " Rigal Tata Abdou " " Babban Riga " Janrouwa Jirgou " Kaikai " Chedou " Danganari " " Zongon Karami Angoual Talba Ii Angoual Talba I " Angoua" l Ali Garin Makera " Kona Bawada " " Idini " Garin Taila Mato " " " " Kolkoita Hamdara Hassanou Yacoubari Jetkori Garatchi " Zongon Garatchi " Gatchira Sofoua I " Mirriah " Mamandi Boukari " " Dineye Haoussa Garin Kandili Mamandi Kalili " Agama Oummata Illala Kaila Maitchabi Guidimouni " " Garin Malam Dan Maman " " Garin Dachi " Gouré "" " Dolkiri Kolleram " " Koel Gatchira Sofoua Ii " Matambey Tandou Mabam " " " " Garin Maman " Garin Kondio Keltamet " Illala Liman Souley Garin Chatima " Illala Abdou " Carre " Guinderi Garin Maigari Abdou Keltamat Gatchira Saboua " " Garin Galadima " Gamou Chimboua Daguilwa Garin Toudou Gadjerwa I-Ii " Gamdou " " Saleri Garin Chaibou " Tachibiri " " " " " Damagaram Takaya Boulamari Garin Kabiwa " " Kaguila Chirawa Zinder V " Din Di Pouss " Guegueri -

Zinder: Carte Référentielle

Zinder: Carte référentielle Légende Tiguidan Tagait Chef lieu de région Chef lieu de département Localité AGADEZ Frontière internationale Frontière régionale Frontière départementale Frontière communale Agadez Route bitumée Route en latérite cour d'eau Région de Zinder Tesker Mayatta 0 50 100 kms Egade Farak Intabanout Tesker Takoukou Daoura Njeptoji Belbegi Gourbobo Diffa Tanout Kelle Ollelewa Chanyeta Batte Magaje Kekeni TANOUT Kokaram Bouzouzoum Dourwanga µ Gandou Maidiga Oubandawaki Chirwa Gouagourzo Gagawa Creation Date: 20 février 2015 Eldaweye Sabon Kafi Adjeri Projection/Datum: Coordonées Géographiques/WGS84 Gangara Tarka Boultoum Web Resources:http://ochaonline.un.org/niger Nominal Scale at A1 paper size: 1: 1 000 000 Yogoum Danbarko Gargada Guirdiguiski 2Gogo Guidan Ango Daoutcha Guezawa Map data source(s): Danmarke OCHA Niger Disclaimers: The designations employed and the presentation of material on this Gazamni Gueza map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the Falenco Kelle part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal Mai Sap Sap Bakin Birji status of any country, territory, city or area or of its authorities, or Baboul Damagaran Takaya Kazoe concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Kringuim Rahin Zomo Kanya Wame Damagaram Takaya Nyelwa Bourbouroua Krilla Raffa Magaje Alberkaram Moa Maikombarwa Biri Bouzouri Gogo Lassouri Chagna Goure Mazoza GOURE Annari Mazamni Takeita Kassama Maguirami Zounkouda Chagna Gabana Kafa Alkali Dan Gaya Chiya Ta Habou Karamba Babban Fague -

Stratégie De Développement Rural

République du Niger Comité Interministériel de Pilotage de la Stratégie de Développement Rural Secrétariat Exécutif de la SDR Stratégie de Développement Rural ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF INTEGRE D’APPUI CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL AU NIGER VOLET DIAGNOSTIC DU RÔLE DES ORGANISATIONS PAYSANNES (OP) DANS LE DISPOSITIF ACTUEL D’APPUI CONSEIL Rapport provisoire Juillet 2008 Bureau Nigérien d’Etudes et de Conseil (BUNEC - S.A.R.L.) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 10.600.000 FCFA 970, Boulevard Mali Béro-km-2 - BP 13.249 Niamey – NIGER Tél : +227733821 Email : [email protected] Site Internet : www.bunec.com 1 AVERTISSEMENTS A moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes ci-dessous utilisés dans le rapport ont les significations suivantes : Organisation Rurale (OR) : Toutes les structures organisées en milieu rural si elles sont constituées essentiellement des populations rurales Organisation Paysanne ou Organisation des Producteurs (OP) : Toutes les organisations rurales à caractère associatif jouissant de la personnalité morale (coopératives, groupements, associations ainsi que leurs structures de représentation). Organisation ou structure faîtière: Tout regroupement des OP notamment les Union Fédération, Confédération, associations, réseaux et cadre de concertation. Union : Regroupement d’au moins 2 OP de base, c’est le 1er niveau de structuration des OP. Fédération : C’est un 2ème niveau de structuration des OP qui regroupe très souvent les Unions. Confédération : Regroupement les fédérations des Unions, c’est le 3ème niveau de structuration des OP Membre des OP : Personnes physiques ou morales adhérents à une OP Adhérents : Personnes physiques membres des OP Promoteurs ou structures d’appui ou partenaires : ce sont les services de l’Etat, ONG, Projet ou autres institutions qui apportent des appuis conseil, technique ou financier aux OP. -

«Fichier Electoral Biométrique Au Niger»

«Fichier Electoral Biométrique au Niger» DIFEB, le 16 Août 2019 SOMMAIRE CEV Plan de déploiement Détails Zone 1 Détails Zone 2 Avantages/Limites CEV Centre d’Enrôlement et de Vote CEV: Centre d’Enrôlement et de Vote Notion apparue avec l’introduction de la Biométrie dans le système électoral nigérien. ▪ Avec l’utilisation de matériels sensible (fragile et lourd), difficile de faire de maison en maison pour un recensement, C’est l’emplacement physique où se rendront les populations pour leur inscription sur la Liste Electorale Biométrique (LEB) dans une localité donnée. Pour ne pas désorienter les gens, le CEV servira aussi de lieu de vote pour les élections à venir. Ainsi, le CEV contiendra un ou plusieurs bureaux de vote selon le nombre de personnes enrôlées dans le centre et conformément aux dispositions de création de bureaux de vote (Art 79 code électoral) COLLECTE DES INFORMATIONS SUR LES CEV Création d’une fiche d’identification de CEV; Formation des acteurs locaux (maire ou son représentant, responsable d’état civil) pour le remplissage de la fiche; Remplissage des fiches dans les communes (maire ou son représentant, responsable d’état civil et 3 personnes ressources); Centralisation et traitement des fiches par commune; Validation des CEV avec les acteurs locaux (Traitement des erreurs sur place) Liste définitive par commune NOMBRE DE CEV PAR REGION Région Nombre de CEV AGADEZ 765 TAHOUA 3372 DOSSO 2398 TILLABERY 3742 18 400 DIFFA 912 MARADI 3241 ZINDER 3788 NIAMEY 182 ETRANGER 247 TOTAL 18 647 Plan de Déploiement Plan de Déploiement couvrir tous les 18 647 CEV : Sur une superficie de 1 267 000 km2 Avec une population électorale attendue de 9 751 462 Et 3 500 kits (3000 kits fixes et 500 tablettes) ❖ KIT = Valise d’enrôlement constitués de plusieurs composants (PC ou Tablette, lecteur d’empreintes digitales, appareil photo, capteur de signature, scanner, etc…) Le pays est divisé en 2 zones d’intervention (4 régions chacune) et chaque région en 5 aires.