Rapport De Présentation Des Résultats Des Sous Projets

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ruwanmu (Ruwanmu)

RÉPUBLIQUE DU NIGER PROJET DE PETITE IRRIGATION RUWANMU (RUWANMU) Document de Conception de Projet Rapport principal et annexes Date du Document: Novembre 2012 No. Projet: L-I-877-NE, G-I-C-1390-NE, L-E-14-NE No. Rapport: 2786-NE Division Afrique de l’Ouest et du Centre Département de la gestion des programmes République du Niger: Projet Ruwanmu Document de Conception de Projet Ŕ Rapport principal REPUBLIQUE DU NIGER PROJET DE PETITE IRRIGATION RUWANMU DOCUMENT DE CONCEPTION DU PROJET TABLE DES MATIERES Taux de change iii Poids et Mesures iii Année budgétaire iii Sigles et acronymes iii Carte de la zone du Projet vi Résumé du Projet vii Cadre logique xi I. CONTEXTE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 1 A. Contexte National et Développement Rural 1 B. Justification 7 II. DESCRIPTION DU PROJET 10 A. Zone du projet et stratégies de ciblage et de genre 10 B. Objectif de Développement et Indicateurs d’Impact 12 C. Résultats/composantes 12 D. Leçons apprises et adhésion aux politiques du FIDA 25 III. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 28 A. Approche 28 B. Cadre Organisationnel de Mise en Œuvre 31 C. Planification, Suivi-Evaluation et Gestion des Connaissances 35 D. Gestion Financière, Passation de Marché et Gouvernance 37 E. Supervision 39 F. Identification des Risques et Atténuation 39 IV. COUTS, PLAN DE FINANCEMENT, BENEFICES ET DURABILITE 40 A. Coûts de Projet 40 B. Financement 41 C. Bénéfices et Analyse Economique 41 D. Durabilité 44 République du Niger: Projet Ruwanmu Document de Conception de Projet Ŕ Rapport principal ANNEXES Annexe 1: Contexte national -

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft

Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

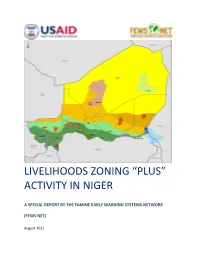

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

BROCHURE Dainformation SUR LA Décentralisation AU NIGER

REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 Imprimerie ALBARKA - Niamey-NIGER Tél. +227 20 72 33 17/38 - 105 - REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 - 1 - - 2 - SOMMAIRE Liste des sigles .......................................................................................................... 4 Avant propos ............................................................................................................. 5 Première partie : Généralités sur la Décentralisation au Niger ......................................................... 7 Deuxième partie : Des élections municipales et régionales ............................................................. 21 Troisième partie : A la découverte de la Commune ......................................................................... 25 Quatrième partie : A la découverte de la Région .............................................................................. 53 Cinquième partie : Ressources et autonomie de gestion des collectivités ........................................ 65 Sixième partie : Stratégies et outils -

Niger - Région De Zinder - Département De Dungass Date De Production : 1 Février 2019

Pour Usage Humanitaire Uniquement CARTE DE REFERENCE Niger - Région de Zinder - Département de Dungass Date de production : 1 février 2019 9°0'0"E 9°30'0"E 10°0'0"E " " " " " " " " " " " " Rigal Dawon Meche "" Angoual Djibrin Kanwa Garin Bahari " " Garin Hardo Kodjo Madjiram Zabewa Damboa " Na Wash Kalle " Garin Moli Bekerya Mamandi Ii Afounori Hardori Manga Maina Moursouwa Ii Dogon Doutchi " Mamandi Iii " Garbia Gajammi " Kori Dayari I " Baban Zangon " " " Garin Gona Na Wash Kalle Lalachi " " Efadalen Rigal Zarbari" " " " Angoual Salifou " Tsam Guere (R.C.V) Mamandi I Madjiram Djamaare " " " Kanwa ( Rcv) Kori Dayari Ii " Rigal Tata Abdou " " Babban Riga " Janrouwa Jirgou " Kaikai " Chedou " Danganari " " Zongon Karami Angoual Talba Ii Angoual Talba I " Angoua" l Ali Garin Makera " Kona Bawada " " Idini " Garin Taila Mato " " " " Kolkoita Hamdara Hassanou Yacoubari Jetkori Garatchi " Zongon Garatchi " Gatchira Sofoua I " Mirriah " Mamandi Boukari " " Dineye Haoussa Garin Kandili Mamandi Kalili " Agama Oummata Illala Kaila Maitchabi Guidimouni " " Garin Malam Dan Maman " " Garin Dachi " Gouré "" " Dolkiri Kolleram " " Koel Gatchira Sofoua Ii " Matambey Tandou Mabam " " " " Garin Maman " Garin Kondio Keltamet " Illala Liman Souley Garin Chatima " Illala Abdou " Carre " Guinderi Garin Maigari Abdou Keltamat Gatchira Saboua " " Garin Galadima " Gamou Chimboua Daguilwa Garin Toudou Gadjerwa I-Ii " Gamdou " " Saleri Garin Chaibou " Tachibiri " " " " " Damagaram Takaya Boulamari Garin Kabiwa " " Kaguila Chirawa Zinder V " Din Di Pouss " Guegueri -

Zinder: Carte Référentielle

Zinder: Carte référentielle Légende Tiguidan Tagait Chef lieu de région Chef lieu de département Localité AGADEZ Frontière internationale Frontière régionale Frontière départementale Frontière communale Agadez Route bitumée Route en latérite cour d'eau Région de Zinder Tesker Mayatta 0 50 100 kms Egade Farak Intabanout Tesker Takoukou Daoura Njeptoji Belbegi Gourbobo Diffa Tanout Kelle Ollelewa Chanyeta Batte Magaje Kekeni TANOUT Kokaram Bouzouzoum Dourwanga µ Gandou Maidiga Oubandawaki Chirwa Gouagourzo Gagawa Creation Date: 20 février 2015 Eldaweye Sabon Kafi Adjeri Projection/Datum: Coordonées Géographiques/WGS84 Gangara Tarka Boultoum Web Resources:http://ochaonline.un.org/niger Nominal Scale at A1 paper size: 1: 1 000 000 Yogoum Danbarko Gargada Guirdiguiski 2Gogo Guidan Ango Daoutcha Guezawa Map data source(s): Danmarke OCHA Niger Disclaimers: The designations employed and the presentation of material on this Gazamni Gueza map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the Falenco Kelle part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal Mai Sap Sap Bakin Birji status of any country, territory, city or area or of its authorities, or Baboul Damagaran Takaya Kazoe concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Kringuim Rahin Zomo Kanya Wame Damagaram Takaya Nyelwa Bourbouroua Krilla Raffa Magaje Alberkaram Moa Maikombarwa Biri Bouzouri Gogo Lassouri Chagna Goure Mazoza GOURE Annari Mazamni Takeita Kassama Maguirami Zounkouda Chagna Gabana Kafa Alkali Dan Gaya Chiya Ta Habou Karamba Babban Fague -

Stratégie De Développement Rural

République du Niger Comité Interministériel de Pilotage de la Stratégie de Développement Rural Secrétariat Exécutif de la SDR Stratégie de Développement Rural ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF INTEGRE D’APPUI CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL AU NIGER VOLET DIAGNOSTIC DU RÔLE DES ORGANISATIONS PAYSANNES (OP) DANS LE DISPOSITIF ACTUEL D’APPUI CONSEIL Rapport provisoire Juillet 2008 Bureau Nigérien d’Etudes et de Conseil (BUNEC - S.A.R.L.) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 10.600.000 FCFA 970, Boulevard Mali Béro-km-2 - BP 13.249 Niamey – NIGER Tél : +227733821 Email : [email protected] Site Internet : www.bunec.com 1 AVERTISSEMENTS A moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes ci-dessous utilisés dans le rapport ont les significations suivantes : Organisation Rurale (OR) : Toutes les structures organisées en milieu rural si elles sont constituées essentiellement des populations rurales Organisation Paysanne ou Organisation des Producteurs (OP) : Toutes les organisations rurales à caractère associatif jouissant de la personnalité morale (coopératives, groupements, associations ainsi que leurs structures de représentation). Organisation ou structure faîtière: Tout regroupement des OP notamment les Union Fédération, Confédération, associations, réseaux et cadre de concertation. Union : Regroupement d’au moins 2 OP de base, c’est le 1er niveau de structuration des OP. Fédération : C’est un 2ème niveau de structuration des OP qui regroupe très souvent les Unions. Confédération : Regroupement les fédérations des Unions, c’est le 3ème niveau de structuration des OP Membre des OP : Personnes physiques ou morales adhérents à une OP Adhérents : Personnes physiques membres des OP Promoteurs ou structures d’appui ou partenaires : ce sont les services de l’Etat, ONG, Projet ou autres institutions qui apportent des appuis conseil, technique ou financier aux OP. -

«Fichier Electoral Biométrique Au Niger»

«Fichier Electoral Biométrique au Niger» DIFEB, le 16 Août 2019 SOMMAIRE CEV Plan de déploiement Détails Zone 1 Détails Zone 2 Avantages/Limites CEV Centre d’Enrôlement et de Vote CEV: Centre d’Enrôlement et de Vote Notion apparue avec l’introduction de la Biométrie dans le système électoral nigérien. ▪ Avec l’utilisation de matériels sensible (fragile et lourd), difficile de faire de maison en maison pour un recensement, C’est l’emplacement physique où se rendront les populations pour leur inscription sur la Liste Electorale Biométrique (LEB) dans une localité donnée. Pour ne pas désorienter les gens, le CEV servira aussi de lieu de vote pour les élections à venir. Ainsi, le CEV contiendra un ou plusieurs bureaux de vote selon le nombre de personnes enrôlées dans le centre et conformément aux dispositions de création de bureaux de vote (Art 79 code électoral) COLLECTE DES INFORMATIONS SUR LES CEV Création d’une fiche d’identification de CEV; Formation des acteurs locaux (maire ou son représentant, responsable d’état civil) pour le remplissage de la fiche; Remplissage des fiches dans les communes (maire ou son représentant, responsable d’état civil et 3 personnes ressources); Centralisation et traitement des fiches par commune; Validation des CEV avec les acteurs locaux (Traitement des erreurs sur place) Liste définitive par commune NOMBRE DE CEV PAR REGION Région Nombre de CEV AGADEZ 765 TAHOUA 3372 DOSSO 2398 TILLABERY 3742 18 400 DIFFA 912 MARADI 3241 ZINDER 3788 NIAMEY 182 ETRANGER 247 TOTAL 18 647 Plan de Déploiement Plan de Déploiement couvrir tous les 18 647 CEV : Sur une superficie de 1 267 000 km2 Avec une population électorale attendue de 9 751 462 Et 3 500 kits (3000 kits fixes et 500 tablettes) ❖ KIT = Valise d’enrôlement constitués de plusieurs composants (PC ou Tablette, lecteur d’empreintes digitales, appareil photo, capteur de signature, scanner, etc…) Le pays est divisé en 2 zones d’intervention (4 régions chacune) et chaque région en 5 aires. -

Rapport Final

Maitrise d’ouvrage Financement Mise en œuvre Haute autorité à la Union Européenne CARE SOS Civisme Niger Consolidation de la Paix (HACP) Entretien entre le Consultant et la PF de la Commune de Doungou (Département de Matameye / Région de Zinder) ETUDE SUR LA CAPITALISATION DE L’EXPERIENCE DES PLATES F0RMES GENRE DE PREVENTION DES VIOLENCES DANS LES REGIONS DE ZINDER ET MARADI RAPPORT FINAL Elaboré par : Mr Idrissa Y. SAMA, Economiste-Planificateur-Aménagiste, diplômé en Planification Régionale et Développement; Spécialiste en Développement Communautaire et Local, Gouvernance Locale et Suivi-évaluation, Expert en conception et Gestion des projets/programmes Axée sur les Résultats (GAR), Consultant indépendant Décembre 2016 à janvier 2017 1 SOMMAIRE : SIGLES ET ABRÉVIATIONS .................................................................................................. 4 CONTEXTE, JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE ............................................ 5 1. METHODOLOGIE ET ORGANISATION DU TRAVAIL .............................................. 7 1.1. Démarche utilisée ........................................................................................................ 7 1.2. Organisation du travail ................................................................................................ 7 a) Echantillonnage ........................................................................................................... 7 b) Outils de collecte des données .................................................................................... -

The Camel Express, Newsletter of the Friends of Niger November 2020

November 2020 Friends of Niger PO Box 452 Haverford, PA 19041 www.friendsofniger.org In this issue: ● Annual Mailing on its way soon ● Flood Relief and ongoing work o Friends of Niger responds to urgent needs o US Government humanitarian Support o Ruth DeMaio launches GoFundMe Flood Relief Effort o Nomad Foundation continues work during pandemic, responds to flooding o Request for help with micro-credit projects o Let’s meet online! Looking for ideas for speakers, panels, topics ● Remembering our friends and colleagues: Jim Schneider, Sue Rosenfeld, Pat Alio ● News & Culture From the Editors Dear readers, We sincerely hope our newsletter finds you and your families well. FON has been very busy on many fronts: new board members, emergency flood projects and a board retreat. The newsletter welcomes the enthusiastic help of Ismaghil, a new board member who teaches elementary school and lives with his wife and 4 girls in Las Vegas NV. Some of you may know him from his volunteer work with Peace Corps in Niamey. As always, we welcome your comments and ideas for the newsletter. Ismaghil Ag Moussa & Amy Wilson Membership Note Please let us know if we can share your contact information with other members; as members of National Peace Corps Association we cannot share your information unless you give us permission. You can reply to this email or go the website and update your contact info: http://www.friendsofniger.org/about/join-fon/ Facebook Update Sign up for our new Facebook group “(Friends of Niger) FON” ANNUAL MAILING COMING SOON! “Niger – where’s that?” “Go to Nigeria and turn left!” Dear Friends of Niger, The proverb “By working together we can achieve great things” is an apt theme for our request to you this year. -

Région De Maradi: Département De Madarounfa

Région de Maradi: Département de Madarounfa Guidan Aska Boukoulou Kabouni Karoussa Dan Kadé Guidan Maga Wanderma Algafia Serkin Haoussa Dan Malam Wajé Kankali Dan Outou Dan Fâroû Wakasso Guidan Karou Dâd'in Serki Guidan Salao Takalmawa Koutoumbi Koagoni Tamroro Tchakiré Bourdimi Bankaka Katari Kankari Elhadji Dango May Guijé Dan Bako Saboua Hankâka Guidan Aguidi Guidan Massari Garin Bâk'ô Dangaladima Alkou Dan Tourké Zaourami Légende Dan Koyla Guidan Ara Batakolia Dan Madatchi Kiémro Mijin Yawa Guidan Zagui Mayahi Dan Aïcha Dan Madotchi Malamawa Nagouida Saboua Danaicha Alawa Guidan Madougou Ara Tarim Baréwa Nwala Serkin-Toudou Guidan Moton Day Kaola Tâ-jaé Guidan Goboro Djénia Guidan Achi Tamindawa Tsaguié Diki Guidan RoumdjiKoumchi-Sofoa Berni Guidan Issouf Guidan Kalgô Kouka Dan Wada Koufan Bara Guidan Roumdji Amalka Talala Chadakori Souké Serkin Kangouâ Kané !P Chef lieu de Région Dan Baraouka Kaymou Rijia Dagodi Dâd'in Kôwâ Kalgô Dan Bouzou Gobérawa Garin Gado Bongounji Na-k'i Fad'a Guidan Bouzou Gamji Karazomé Guidan Ana Serkin Bazey Dan Toudou Dan Kori Garin Bogoari Magagui Magazi Dan Kalgô Saraké SabouaDan Bagari Maraké Guidan Neïno Malamawa Labaran Dan Zenké Masaorari Guidan Atchali Dongozawa Chef lieu de Département Jigawa Kirwey Samayna Samâ'îla Serkin D'îyâ Régo Alkâlî Dan TonkouGouroumou Taka Lafia Kaking May Sameykou Hanou Gazané Guidan Massoy Guidandanmalam Zagé Guidan Lifida Satoou Guidan Daoudou Serkin Mak'éra Saounawa Garin Sani Alassawa Konkorey Guidan Dan Mâlam Chef lieu de Commune Katsinawa Arnâ Mouri Mak' aoura Amani -

Field Observations of a Saker Falcon (Falco Cherrug) Holding a Satellite Transmitter on Its Wintering Ground in Niger Housseini Issaka1,2 & Joost Brouwer2

Aquila (2012), Vol. 119, p. 79–90 © Vidékfejlesztési Minisztérium, 2012 Field observations of a Saker Falcon (Falco cherrug) holding a satellite transmitter on its wintering ground in Niger Housseini Issaka1,2 & Joost Brouwer2 1Sahara Conservation Fund, Niamey, Niger; 2Brouwer Environmental & Agricultural Con- sultancy ABSTRACT—Late October 2009 a female satellite-tracked Saker Falcon, “Dorottya” arrived in Niger from Hungary. She spent most of the following four months 25–50 km NNE of Zinder (roughly 14.00 9.00E). The areas where she stayed were mostly quite flat coversands with a local rainfall of 300-400 mm/year and with millet as main crop. From 7–16 February, 2010 field work was carried out to inves- tigate the behaviour of the tagged falcon and to collect data on the ecology of the area. The falcon was observed twice during the survey. One regurgitation pellet and remains of one plucking were also found. The pellet contained beetle and bird remains, no mammal hair was found. Twenty km of the power line crossing the area and 25 prey-and-vegetation transects of about 2 km each were walked. The local vegetation structure proved to be very open, with less than 20 trees/ha. The area where Dorottya stayed the first two months around Dania, still contained some more or less natural habitat. The area around Toumnia where she stayed in the following two months had been converted to millet fields. A third area, 70 km further southwest, where she stayed only one night, had higher density of trees (70 trees/ha) but was also mostly covered by millet fields.