Diagnostic De Vandœuvre-Lès-Nancy

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Emplacements D'affichage

Emplacements d'affichage - 2ème circonscription législative Communes Adresse emplacement obligatoire Adresse emplacement facultatif HEILLECOURT Mairie - 58 Grande Rue Salle d'activités - 12 Place de la HEILLECOURT Fontaine Groupe Scolaire Chateaubriand - Rue HEILLECOURT de Brest Groupe Scolaire Victor Hugo - Rue de HEILLECOURT Besançon HEILLECOURT HEILLECOURT HEILLECOURT HOUDEMONT Mairie – Allée Gaston Leliève Rue du Poncel – devant les « Tennis » HOUDEMONT Ecole Maternelle – Rue des Saules Rue du Poncel - « Bassin de rétention » HOUDEMONT Rue des Sources – devant l’aire de jeux Mur du Square Lyautey - Rue de la JARVILLE-LA-MALGRANGE Ecole Chatrian – 3 rue Maréchal Foch République Centre de loisirs de l'enfance 18-20, Ave Rue des Forges Nord-Est - Proximité JARVILLE-LA-MALGRANGE de la Malgrange pont du canal JARVILLE-LA-MALGRANGE Espace Chemardin – 4 bis rue Rameau Rue de la Gare - Mur de soutènement Espace Marie Curie – 1 rue des Entrée Lot. de Montaigu - Avenue du JARVILLE-LA-MALGRANGE Cordeliers Gal de Gaulle Rue de la République n° 3 - face rue JARVILLE-LA-MALGRANGE Ecole Florian – 2 rue des tilleuls d'Alsace JARVILLE-LA-MALGRANGE 130 rue de la République Rue de Renémont – Ecole primaire JARVILLE-LA-MALGRANGE Chatrian filles LAXOU Hôtel de Ville – 3 av. Paul Déroulède Place du Jet d'Eau Salle André Monta – 14 place de la LAXOU Cité des provinces - Centre commercial Liberté Salle Hubert Hausermann – 48 Bd Collège La Fontaine - 6 rue de la LAXOU Emile Zola Moselle Rue Ernest Renan /square des LAXOU Salle Louis Colin – Les provinces Bosquets Au droit de l’école Louis Pasteur - Cité Centre Intercommunal 4, Rue de la LAXOU des Provinces-angle Bd Foch/Av de Meuse l’Europe Rue de la Meuse – grille école Albert LAXOU Schweitzer LUDRES Hôtel de Ville – Place Ferri de Ludre Angle Av. -

Meurthe-Et-Moselle

Dernier rafraichissement le 02/10/21 Liste des entreprises de transport routier de MARCHANDISES immatriculées au registre national Pour effectuer une recherche d'entreprise (ou de commune), pressez et maintenez la touche "Ctrl" tout en appuyant sur la touche "F". Saisissez alors tout ou partie du mot recherché. *LTI : Licence Transport Intérieur **LC : Licence Communautaire MEURTHE ET MOSELLE Date de Date de Nombre Date de Date de Nombre Code Siège Gestionnaire Numéro début de fin de de copies Numéro début de fin de de copies SIRET Raison sociale Catégorie juridique Commune Postal (O/N) de transport LTI* validité validité LTI LC** validité validité LC LTI LTI valides LC LC valides CAZALS 2018 44 79080877800019 2 B TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée 54600 VILLERS-LES-NANCY O 01/07/2018 31/07/2023 3 0 BASTIEN JEAN 0000841 BOUVERY CIREY-SUR- 2019 44 85060616100014 AB TRANSPORT BOIS Société par actions simplifiée (SAS) 54480 O MANUEL 0 14/05/2019 31/12/2024 2 VEZOUZE 0000586 MARC RENE MOINARD 2020 44 89113784600012 ACME TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) 54000 NANCY O 10/12/2020 31/07/2022 23 0 CHRISTOPHE 0001178 D'ELLENA 2020 44 52343031200034 ACR TRANSPORT Autre société à responsabilité limitée 54760 MOIVRONS O FABIEN 0 01/08/2020 31/07/2025 40 0000439 PATRICE Société par actions simplifiée à associé FERSTLER VANDOEUVRE-LES- 2017 44 45313102100017 ACTIFRAIS SAS unique ou société par actions simplifiée 54500 O MICHEL 0 01/07/2017 31/07/2022 6 NANCY 0000983 unipersonnelle ROGER ACTIF TRANSDEM VANDOEUVRE-LES- YASSINE -

Meurthe-Et-Moselle

2015 MISE À JOUR PARTIELLE 2016 TLAS DÉPARTEMENTAL MEURTHE-ET-MOSELLE 3 ’Atlas départemental est un outil d’information et de connaissance de la Meurthe-et-Moselle. Il s’adresse aux élus, aux agents du conseil départemental ainsi qu’aux partenaires dont certains ont contribué à son ÉDITO élaboration. L’Atlas est en effet le fruit d’un travail collaboratif, mené à partir Ldes données statistiques et des analyses fournies par les services et partenaires du Département. Mise à jour de 75 indicateurs en 2016 L’Atlas départemental fait l’objet cette année d’une mise à jour de 75 indicateurs sur les 250 que contenait la version 2015. L’actualisation concerne les principaux indicateurs associés aux politiques publiques de la collectivité, les plus dynamiques et ceux dont l’évolution par rapport à 2015 présente un réel intérêt. La sélection couvre un grand nombre de thématiques : démographie, niveau de vie, emploi, économie solidaire et insertion, services à la population, solidarité, aménagement… La prochaine version complète de l’Atlas, avec l’ensemble des indicateurs, paraîtra en 2017. Comme pour les versions précédentes, les indicateurs 2016 sont illustrés par des graphiques, courbes et tableaux déclinés à l’échelle des six territoires d’action du Département ainsi que par des cartes permettant de compléter et de visualiser les éléments statistiques présentés. Un texte synthétique identifie les spécificités territoriales marquantes et permet la comparaison avec les tendances observées au sein de l’ancienne région Lorraine, de la nouvelle région Grand Est et de la France métropolitaine. Des définitions permettent en outre d’éclairer le lecteur sur les notions-clés pour chacune des thématiques. -

Une Stratégie De Développement Durable Pour Le Secteur Sud-Est

LES DOSSIERS D’AVENIR M A G UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LE SECTEUR SUD-EST Aux côtés de la Communauté urbaine, les communes de Heillecourt, Jarville-la- Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Fléville-devant-Nancy, Houdemont et Ludres ont travaillé en concertation pour inventer un modèle de développement innovant pour ce territoire d’envergure, où coexistent infrastructures routières, activités économiques, habitat résidentiel et paysages remarquables. | “Ce territoire, qui ne se résume pas à une problématique l’agglomération, a accueilli des zones économiques de voirie, nécessite un changement culturel majeur pour importantes autour d’un ensemble d’entrées routières, un meilleur vivre ensemble”, résume André Rossinot, “la la principale étant l’autoroute A330. Des contraintes de société a changé, il fallait poser un regard stratégique pour circulation s’expliquent, en grande partie, par un important un nouveau pacte territorial”. Le Conseil communautaire maillage de voiries, au cœur de la zone de Frocourt, dont les vient d’adopter une délibération essentielle qui offre au commerces sont particulièrement fréquentés le week-end. secteur Sud-Est, situé sur les communes d’Heillecourt, Pendant des années, le développement de ce territoire Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Fléville- a été lié à un schéma de voirie Sud, avec notamment devant-Nancy, Houdemont et Ludres, une stratégie de la réalisation de la Voie de Liaison Intercommunale (VLI) développement durable innovante. traversant le territoire en diagonale de Vandœuvre-lès- Retour en arrière. Marqué par des espaces naturels Nancy à Laneuveville-devant-Nancy. Un schéma de qualité, ce Territoire à enjeux, le plus vaste de de voirie qui ne correspond plus aux enjeux actuels. -

DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 1Ère Circonscription

DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 1ère circonscription CUSTINES BRIN-SUR-SEILLE BOUXIERES-AUX-CHENES BRIN-SUR-SEILLE MONCEL-SUR-SEILLE BOUXIERES-AUX-CHENES MAZERULLES BOUXIERES-AUX-DAMES BOUXIERES-AUX-DAMES AMANCE AMANCE MAZERULLES LLAY--SAIINT--CHRIISTOPHE EULMONT SORNEVILLE EULMONT LAITRE-SOUS-AMANCE SORNEVILLE LAITRE-SOUS-AMANCE CHAMPENOUX DOMMARTIN- CHAMPENOUX DOMMSOAURST-IANM-SAONUCSE-AMANCE AGINCOURT LANEUVELOTTE AGINCOURT MALZEVILLE LANEUVELOTTE DOMMARTEMONT SEICHAMPS SEICHAMPS VELAINE-SOUS-AMANCE ESSEY-LES-NANCY ESSEY-LES-NANCY SAINT-MAX PULNOY NANCY-2 PULNOY SAULXURES-LES-NANCY NANCY SAULXURES-LES-NANCY NANCY-3 Légende Couleur : Canton Entre Seille et Meurthe Grand Couronné Saint-Max Nancy-3 Nancy-2 SICOM 54 06/12/2016 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 2ème circonscription NANCY-1 LAXOU JARVILLE- LA-MALGRANGE VILLERS-LES-NANCY VANDOEUVRE-LES-NANCY HEILLECOURT HOUDEMONT LUDRES Légende Couleur : Canton Laxou Vandoeuvre-lès-Nancy Jarville-la-Malgrange Nancy-1 SICOM 54 06/12/2016 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 3ème circonscription MONT-SAINT-MARTIN VILLE-HOUDLEMONT MONT-SAINT-MARTIN GORCY LONGLAVILLE SAULNES GORCY LONGLAVILLE VILLE-HOUDLEMONT SAINT-PANCRE SAULNES COSNES-ET-ROMAIN HERSERANGE COSNES-ET-ROMAIN LONGW Y LONGW Y SAINT-PANCRE HERSERANGE TELLANCOURT LEXY MEXY VILLERS-LA-CHEVRE MEXY ALLONDRELLE-LA-MALMAISON TELLANCOURT LEXY ALLONDRELLE-LA-MALMAISON VILLERS-LA-CHEVRE HAUCOURT-MOULAINE FRESNOIS-LA-MONTAGNE REHON HUSSIGNY-GODBRANGE EPIEZ-SUR-CHIERS FRESNOIS-LA-MONTAGNE HAUCOURT HUSSIGNY-GODBRANGE -MOULAINE EPIEZ-SUR-CHIERS -

GRAND NANCY À Vélo

Brasseries de Champigneulles Grande Rue RN 74 La Douéra Rue du Crosne Pont Vayringe Route de Seichamps Av. C. de Gaulle Pont de Malzéville Av. de Brigachtal Rue de Nancy R. J. Lamour R. de Ch ) R. A. MaizièresQuai. C. le Lorrain Brasseries de Barrage R. de Metz Porte Champigneulles de la de Nancy Citadelle âteau-Salins Raccourci par piste cyclable R. des Glacis Port-aux-Planches Rue de Saulxures Bd. Charles V Jardins d'Eau Grande Rue Musée Piscine Stade Marcel Picot Porte Lorrain Corpsbalades à vélo e DésillesCours Léopold 7 R. H. Bazin Place vélOstan Av. XX pour tous Carrière , Musée des R. Ste. Catherine Beaux-Arts Muséum Ile Place de Corse ( Carnot Aquarium Rue de la Fraternité R. Isabey R. des DomsPlace Rue Joseph Florentin R. Stanislas R. du Stanislas Manège R. Gambetta Centre Nautique R. de la Visitation R. de Serre ïencerie Aérodrome de Nancy-Essey R. Fa P. de - R. de la R. du Grand Vergerla Rame Primatiale Pont de ' la Concorde Raccourci par piste cyclable Gare R. St-Nicolas Bd. d'Austrasie Rue Hector Berlioz vélOstan R. St-Dizier R. R. Poincaré Marché Av. Foch R. de la Salle Rue Louis Blériot R. de Laxou R. des Place Fabriques R. St-Lambert R. R. de la Commanderie Gal.Giraud Place de la Quai Joseph Cugnot R. Palissot Commanderie Piscine Place des Vosges R. Majorelle R. Boulevard Jean Moulin Grande Rue Rond point R. Kléber R. R. Lionnois RN 74 du Millénaire R. Gal. Balfourier Av. Mal. de Lattre-de-Tassigny R. Jeanne-d'Arc Rue Salvador Allende R. -

Des Quartiers Sud 2 Commune De Laneuveville-Devant-Nancy, Etude Urbaine Et Paysagere Des Quartiers Sud - Aduan - Janvier 2009 Sommaire

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT D’URBANISME COMMUNE DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY DE L’AIRE URBAINE NANCÉIENNE Département Aménagement - Projets Espace Corbin - 10 rue Poirel, BP 516, 54008 Nancy cedex ETUDE URBAINE ET PAYSAGERE tél : 03 83 17 42 14 / fax : 03 83 17 42 20 / [email protected] JANVIER 2009 DES QUARTIERS SUD 2 COMMUNE DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY, ETUDE URBAINE ET PAYSAGERE DES QUARTIERS SUD - ADUAN - JANVIER 2009 SOMMAIRE ATTENDUS DE L’ETUDE 5 CONTEXTUALISATION 7 PROBLEMATIQUE 13 ANALYSE URBAINE 15 ENJEUX 17 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 19 CONCLUSION 33 COMMUNE DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY, ETUDE URBAINE ET PAYSAGERE DES QUARTIERS SUD - ADUAN - JANVIER 2009 3 4 COMMUNE DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY, ETUDE URBAINE ET PAYSAGERE DES QUARTIERS SUD - ADUAN - JANVIER 2009 JARVILLE-LA-MALGRANGE ATTENDUS DE L’ETUDE Dans le cadre de la révision générale de son Plan d’occupation des sols (POS), la commune ART-SUR-MEURTHE de Laneuveville-devant-Nancy souhaite qu’une étude de définition urbaine des quartiers Sud de la ville soit réalisée. L’objectif est de définir les intentions d’aménagement à intégrer au nouveau document d’urbanisme (PLU). HEILLECOURT Commune de Laneuveville-devant-Nancy, au Sud-Est de l’agglomération nancéienne. FLEVILLE-DEVANT-NANCY QUARTIERS SUD VILLE-EN-VERMOIS Plan d’Occupation des Sols actuellement en vigueur sur la commune de Laneuveville-devant-Nancy. COMMUNE DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY, ETUDE URBAINE ET PAYSAGERE DES QUARTIERS SUD - ADUAN - JANVIER 2009 5 6 COMMUNE DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY, ETUDE URBAINE ET PAYSAGERE DES QUARTIERS SUD - ADUAN - JANVIER 2009 METZ - LUXEMBOURG CONTEXTUALISATION Château-Salins Malzéville Dommartemont Essey-les-Nancy Laneuveville-devant-Nancy : Seichamps porte d’entrée Sud-Est de l’agglomération Maxéville Saint-Max nancéienne Pulnoy La ville se situe à la limite entre l’espace urbain TOUL - PARIS TOUL Nancy aggloméré et les espaces agricoles. -

Collège Monod, Ludres 05H55 07H01 07H31 08H01 08H31 09H01 - - 11H56

Réseau : STAN 24/09/2021 Ligne : 21 Direction : Nancy Gare (Nancy) A partir du lundi 7 juin, travaux Nancy Grand Coeur Lignes T3/14/20/21/33/61 direction Seichamps/Ludres/Fléville/Art-sur-Meurthe : Arrêt Place des Justes reporté à un arrêt provisoire situé rue Edmond Charles Roux à proximité de Phone Store. A partir du vendredi 18/06, travaux à Nancy Grand Coeur, lignes 14, 16, 20, 21, 33, 61 et T3 déviées direction Villers Campus/Nancy Gare/Malzéville : Arrêt Place des Justes reporté à un arrêt provisoire situé rue Edmond Charles Roux à proximité de Phone Store . Samedi 25 septembre, plusieurs manifestations auront lieu et perturberont le réseau : Manifestation à Nancy/Tomblaine de 9h30 à 11h Manifestations à Nancy de 13h30 à 18h Manifestation à Nancy/Tomblaine de 9h30 à 11h : Des perturbations sont à prévoir sur les lignes T2, T3, Corol, 11, 13, 15, 20 et 21. (Info en temps réel sur Twitter @reseaustan) Manifestations à Nancy de 13h30 à 18h : De 13h30 à 18h, les lignes T1 - T2 - T3 - T4 - Corol - 11- 12 - 13 – 14ex - 15 - 16 - 20 - 21 seront déviées dans le centre-ville : Ligne T1 coupée en 2 lignes : Circulation entre Essey Mouzimpré et Division de Fer (terminus à Division de Fer) : rendez-vous à la station Kennedy pour continuer direction Vandoeuvre CHU Brabois Circulation entre Vandoeuvre CHU Brabois et Kennedy (terminus à Kennedy) : rendez-vous à Division de Fer pour continuer direction Essey Mouzimpré. Lignes T2, T3, T4, Corol, 11, 12, 13, 16 : Déviation entre Place des Vosges et secteur Gare/Place Carnot Consultez ici les plans de déviations Lignes 14ex, 15, 20 et 21 : Terminus à l'arrêt Quartier St-Nicolas (rue des IV Eglises) au lieu de Nancy Gare. -

Commune De Ludres Cartographie De L'aléa Mouvement De Terrain Rapport D 'Étude

Cerema Est Laboratoire Régional de Nancy Commune de Ludres Cartographie de l'aléa mouvement de terrain Rapport d 'étude Dossier n°C16EN0293 10 mai 2018 Commune de Ludres- Cartographie des aléas mouvements de terrains Références de l'affaire N° de dossier : C16EN0293 Intitulé de la prestation : Cartographie aléas coteaux de Moselle Références client : DDT54/ADUR Représenté par Mme Angélique MASSON Place des Ducs de bar Case officielle n° 60025 54035 NANCY cedex Tél : +33 (0)3 83 91 41 17 Mail : [email protected] Affaire suivie par Vincent REMY , Responsable de l'Activité «Mouvements de terrain» Cerema / Direction Territoriale Est (DTerEst) / Laboratoire Régional de Nancy (LRN) / Groupe ERDT 71, rue de la Grande Haie F 54510 TOMBLAINE Tél : +33 (0)3 83 18 41 19 Mail : vincent.remy @cerema.fr Historique des versions du document Version Auteur(s) Commentaires 1.0 M,ERBRECH (LRN) Rapport d'étude Le Chargé d'Études La Responsable de l'Activité mouvements de terrain Risques mouvements de terrain Vincent REMY Michel ERBRECH Le Chef du Groupe ERTD Adrien ALLARD Cerema Est / Laboratoire Régional de Nancy / Groupe ERTD – Page 2/33 – Commune de Ludres- Cartographie des aléas mouvements de terrains Sommaire Introduction..............................................................................................................................5 1 - Aperçu géographique et géologique d'ensemble..................................................................6 1.1 - Limite de la zone d'étude et morphologie......................................................................................6 -

Nancy-Associations-Pi\350Ce Jointe-Aides.Xls

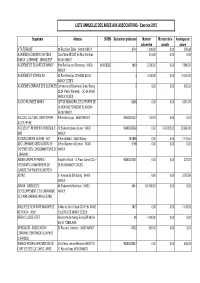

LISTE ANNUELLE DES AIDES AUX ASSOCIATIONS - Exercice 2015 Organisme Adresse SIREN Déclaration préfecture Montant Montant de la Avantages en subvention garantie nature A TA TURQUIE 43 Rue Saint Dizier 54000 NANCY 8714 1 600,00 0,00 979,38 ACADEMIA LEONARDO DA VINCI - Chez Mme MEDOT 46 Rue Stanislas 641,00 0,00 0,00 NANCY - LORRAINE - GRAND EST 54000 NANCY ACADEMIE DE BILLARD DE NANCY 5 ter Rue Laurent Bonnevay 54000 319608022 1819 2 000,00 0,00 7 859,00 NANCY ACADEMIE DE STANISLAS 43 Rue Stanislas CS 64230 54042 4 6 000,00 0,00 19 184,00 NANCY CEDEX ACADEMIE LORRAINE DES SCIENCES Communauté Urbaine du Grand Nancy 0 0,00 0,00 800,00 22-24 Viaduc Kennedy - CO 36 54035 NANCY CECEX ACCRO PLONGEE NANCY OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE 13268 0,00 0,00 3 391,00 LA VDN RUE SERGENT BLANDAN 54000 NANCY ACCUEIL CULTUREL SAINT EPVRE - 6 Rue des Loups 54000 NANCY W543001437 100,00 0,00 0,00 AC ST EPVRE ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE - 12 Boulevard Jean Jaurès 54000 W543002639 0,00 1 242 923,02 23 890,45 ARS NANCY ACTION CONTRE LA FAIM - ACF 8 Rue de Metz 54000 Nancy 79/1895 0,00 0,00 1 115,94 ADC LORRAINE ASSOCIATION DE 3 Rue Guerrier de Dumast 54000 5195 0,00 0,00 0,00 DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE NANCY LORRAINE ADEM EUROPE AFFAIRES - Faculté de Droit - 13 Place Carnot CO n° W543001051 0,00 0,00 372,00 ETUDIANTS DU MAGISTERE DE 26 54035 NANCY CECEX JURISTE D'AFFAIRES EUROPEEN ADTAO 91 Avenue de Strasbourg 54000 0,00 0,00 3 787,56 NANCY ADUAN - AGENCE DE 49 Boulevard d'Austrasie 54000 4344 405 000,00 0,00 0,00 DEVELOPPEMENT ET D'URBANISME NANCY DE L'AIRE -

201907 Projet AP Castor 2019

PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE Direction départementale des territoires Service Environnement-eau-biodiversité DDT-EEB-2019-062 ARRETE PREFECTORAL fixant la liste des communes où compte tenu de la présence avérée du castor d’Eurasie dans le département de Meurthe-et-Moselle, l’usage des pièges de catégorie 2 et 5 est interdit pour la saison 2019-2020 LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Chevalier de la légion d’Honneur Chevalier de l’ordre national du Mérite Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 427-8, R. 427-6 à R. 427-8 et R. 427- 18 à R. 427-24 ; Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services de l’État dans les régions et dans les départements ; Vu le décret du 8 décembre 2017 nommant M. Eric FREYSSELINARD, préfet de Meurthe-et- Moselle ; Vu l’arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain ; Vu les avis exprimés lors de la consultation du public qui s’est déroulée du 29 juillet au 18 août 2019 ; Considérant que la présence du Castor d’Eurasie est avérée dans le département de la Meurthe- et-Moselle ; Considérant que le piégeage d’autres espèces telles que le Ragondin ou le Rat musqué peut porter préjudice aux populations -

Livret Accueil.2611

Bienvenue à Ludres 3 clés POUR UN blason Histoire, économie et environnement, trois atouts pour la richesse et le développement d’une cité, trois clés pour un blason. C’est en eux que Ludres a trouvé les symboles adaptés à son caractère. L‘expansion de Ludres se Au centre du blason et barrant l’écu de la gauche vers la droite, comme poursuit avec dynamisme sur celui de la Lorraine (Ludres était membre du Duché de Lorraine), une puisqu’elle accueille chaque année bande présente une feuille de vigne et des grappes de raisin. Elles de nombreuses familles et nous témoignent du passé vinicole de la commune dont la production atteinte en sommes fiers car c’est la preuve en 1893 fut supérieure à celle de tout le vignoble de Toul en 1977. évidente de la qualité de la vie de notre commune. En bas, à gauche, sur fond de pins stylisés évoquant la forêt du plateau de Ludres et son microclimat méditerranéen, sont représentés des Afin de mieux vous faire instruments de mineurs, pic, marteau et lampe. Symbole d’une volonté connaître votre cité, ses centres de développement précoce. d’intérêts, les services qu’elle vous offre, nous avons conçu cette En haut, à droite de l’écu, sur fond de briques figurant le développement plaquette « Bienvenue à Ludres ». de la cité et son avenir, un casque romain évoque, lui, son riche passé « Entreprendre et vivre à Ludres » historique. La présence de ce casque romain s’explique par la découverte peut en être le fil conducteur de nombreux vestiges archéologiques à l’emplacement de la cité et plus comme il est celui de votre particulièrement par la mise au jour du Camp d’Affrique appelé encore municipalité dans son action Camp des Romains (bien que ce camp semble avoir été occupé par des à construire une ville Leuques).