067-072 LEYMARIOS Fo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Télécharger Le Rapport D'activité 2020

rapport d’activité 2020 sommaire 01 Le mot de la Présidente 02 Les Collines du Perche 05 Nos actions 05 Le développement territorial 06 Aménagement de l’espace 09 Voirie et bâtiments communautaires 10 Services à la population 14 La qualité de vie 16 Les finances 18 Les partenaires de l’animation territoriale Mot de la présidente a Communauté de communes des renouvellement des élus communautaires et d’un Collines du Perche entame un nou- exécutif qui a souhaité mettre en place une com- veau mandat dans des conditions munication plus formelle. Notre territoire rural le sanitaires inédites avec la pandé- mérite pour accompagner l’élan national qui salue mie de la COVID 19, qui nous prive les ruralités dynamiques dont nous sommes les des échanges informels et de la premiers porteurs. Nous nous engageons égale- Lcohésion sociale dont nous avons tant besoin. ment à transmettre à tous les élus du territoire les Dans un souci de partage d’information, nous informations communautaires comme nous le per- nous sommes engagés à intégrer la communi- met désormais la loi n° 2019-1461 du 27 décembre cation dans nos objectifs au même titre que le 2019, dite Loi Engagement et Proximité. développement économique, territorial, culturel, J’en profite pour vous annoncer la mise en ligne à le tourisme, l’aménagement du territoire afin de compter du 1er avril du nouveau site internet de la bien faire connaître toutes les compétences qui Communauté de communes conçu, tout comme sont les nôtres. le rapport que vous découvrez aujourd’hui, avec Aussi nous sommes convaincus qu’un document une nouvelle charte graphique. -

3Ème Phase Du Mouvement Du Personnel

3ème phase du mouvement du personnel Dans un premier temps, trois demandes de délégation ont été examinées par la CAPD. Ont été acceptées les demandes émises par : - Sophia TRASSARD pour la CLIS de J.Ferry à Vendôme - Sophie BOGGE pour le poste de maître E à Oucques. Ces délégations valent pour l'année scolaire 2012-2013. Les postes occupés précédemment par ces deux collègues ont donc été reversés dans la troisième phase. Il s'agit d'un poste d'adjoint maternelle à L.Pasteur à Vendôme, et du poste de maître E de Fréteval-Mondoubleau. Dans un second temps, toutes les fiches de vœux ont été examinées dans l'ordre du barème et en respectant les vœux émis. Autrement dit, à ce stade, aucune nomination n'a été effectuée hors des vœux émis. NOM PRENOM BAREME AFFECTATION CLEMENT MORGAN 14.000 PEZOU ADJ ELE LABORDE JEAN MARC 50.917 BRL THOMAS ANGELIQUE 14.000 ST LAURENT ZIL CHARON BRIGITTE 44.917 A REVOIR PERROMAT AURELIE 14.000 A REVOIR RICQUE HELENE 24.833 FAVEROLLES ADJ ANGL ELE LE GUEVEL MADALENE 13.500 BRACIEUX ULIS ROUVRE CLAIRE 19.500 LA CHAUSSEE ADJ ELE CHASLES AMBER CECILE 13.000 A REVOIR BALDYSIAK EMILIE 19.500 SELLES ST DENIS/LA FERTE BAUDRY ANNE 13.000 A REVOIR BODIER CATHY 19.083 CHAILLES TRS BRUGNEAUX ISABELLE 13.000 MUR DE SOLOGNE DIR ELE MAMANE INDGRID 18.833 BLOIS TOURVILLE/MENARS/ BLOIS CLIS QUINIERE BRUERE LAURE 13.000 DIR CORMENON LARCHEVEQUE DELPHINE 18.000 SUEVRES/BLOIS M AUDOUX + 0,25 À COMPLÉTER SUHIT KARINE 13.000 A REVOIR PINCONNET AURELIE 17.250 FONTAINE EN SOLOGNE ADJ ELE JULIEN CYRIELLE 13.000 A REVOIR LARMAT ROXANE -

Plan De Réseau Chartres Paris

Plan de réseau Chartres Paris Le Poislay 419 Paris Rémi 41 Droué Châteaudun Choue La Chapelle- Mondoubleau Vicomtesse Cormenon Chauvigny- du-Perche Le LoirSt-Hilaire-la-Gravelle Sargé-sur-Braye Orléans La Ville- Charsonville aux Clercs Binas/AblainvilleBeauce-la-Romaine - Ouzouer POUR CONNAÎTRE VOTRE CENTRALE Épuisay TGV 1D Morée Binas Danzé TOUTES LES LIGNES D’INFORMATION Savigny-sur-Braye 13 Autainville Paris DU RÉSEAU RÉMI, 20 Fréteval DES CARS RÉMI 41 14 Pezou Azé Orléans RENDEZ-VOUS SUR : Fortan Lisle St-Laurent- des-Bois St-Léonard- en-Beauce Mazangé St-Firmin-des-Prés Marchenoir Montrieux Oucques-la-nouvelle Lorges www.remi- Le Gué-du-Loir 02 54 58 55 44 Naveil Vendôme- Vendôme Briou Villiers-sur-Loir TGV Paris centrevaldeloire.fr Areines Villemuzard Josnes Le Loir Villetrun 10 Prépatour Villeneuve- Beaugency Coulommiers- Frouville Orléans Concriers la-Tour Talcy Montoire-sur-le-Loir 11 Orléans Selommes 492 Tavers Lavardin Séris Villemardy Maves/Pontijou Lailly-en-Val 8 Villeromain 16 Villexanton La Chapelle- Lestiou 8 Sasnières Champigny- 1 Maves/Charleville St-Martin- Avaray Ambloy en-Beauce en-PlaineHerbilly St-Laurent-Nouan Courbouzon St Amand-Longpré 9 Mer Villefrancœur Suèvres Le Cavereau Le Breuil Mulsans RÉSEAU CAR RÉMI Cour- Nouan-sur-Loire Pray Villerogneux La Chapelle- sur-Loire Lancé Vendômoise Muides-sur-Loire LIGNES RÉGULIÈRES CAR RÉMI 41 St-Dyé-sur-Loire La Ferté-St-Cyr Gombergean Landes- Villerbon Ménars Crouy- Yvoy- Lancôme le-Gaulois Fossé Montlivault sur-Cosson le-Marron St-Lubin- St-Denis-sur-Loire Maslives -

BULLETIN MUNICIPAL Votre Agence Place Du 8 Mai 41160 MORÉE 02 54 82 60 46

Fréteval 2017 BULLETIN MUNICIPAL Votre agence Place du 8 Mai 41160 MORÉE 02 54 82 60 46 www.ca-valdefrance.fr ENTREPRISE SEBASTIEN GAY aide informatique du Vendômois alarme antenne tv informatique SARL GOUIN vente installation dépannage COUVERTURE Charpente - Couverture - Plâtrerie 4 impasse des tournesols Aménagement de combles 41160 FRETEVAL 06.46.32.53.14 06 82 11 02 20 02.54.67.05.02 [email protected] [email protected] 41160 FRÉTEVAL MALADIE AUTO RETRAITE HABITATION Pour tous renseignements : Rodolphe GIBOTTEAU Agent Général d’Assurances 41160 MORÉE Tél. : 02 54 82 75 55 E-mail : [email protected] Sommaire 4 BILLET DU MAIRE 22 ENFANCE ET JEUNESSE › École de Fréteval 8 INFORMATIONS GÉNÉRALES › École de Morée › Accueil du Public › L'accueil périscolaire, l'accueil de loisirs › École de Fréteval et les animations jeunesse › Trésorerie de Morée › Cantine de Fréteval › Délivrance des passeports › Mot de l’APE et des cartes d’identités › Recensement militaire obligatoire à 16 ans 29 INTERCOMMUNALITÉ › Plan de Sauvegarde Communal de Fréteval › Bilan de l'action de la Communauté du › La maison de la justice et du droit à Blois Perche & Haut Vendômois › L'accès au droit Morée › Venez pratiquer le vélo en Perche & Haut › Assistantes sociales Vendômois › Le réaménagement de l'Office de Tourisme 10 INFORMATIONS SOCIALES › Médiathèque du Perche & Haut Vendômois › Cabinet d’infirmières à Fréteval › Jeu de piste : jouer en randonnant › Plan canicule et veille estivale › Mission Locale du Vendômois › Colis de Noël -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 41 LOIR-ET-CHER INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 41 - LOIR-ET-CHER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 41-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 41-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 41-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 41-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Mise En Page:1

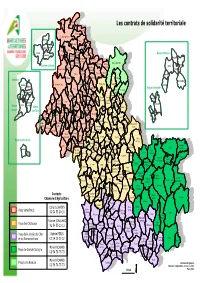

Le Le-Gault- Plessis- du-Perche Les contrats de solidarité territoriale Dorin Le Poislay La Fontenelle Couêtron-au-Perche Saint-Avit Droué Boursay Ruan- sur- Oigny Arville Bouffry Egvonne Mondoubleau Choue Souday La-Chapelle- Villebout Beauce la Romaine Saint-Agil Baillou Saint-Marc- Vicomtesse Fontaine- du-Cor Chauvigny- Raoul Membrolles Cormenon Romilly- Saint-Jean- du-Perche Froidmentel du-Perche Brévainville Ouzouer- Beauce la Romaine Couëtron-au-Perche Beauchêne Verdes Prénouvellon Le Temple Saint-Hilaire- le-Doyen Sargé-sur-Braye Tripleville La-Ville- la-Gravelle Morée Moisy Danzé aux-Clercs Semerville Busloup Epuisay Fréteval Binas Valencisse Ouzouer-le-Marché Autainville Orchaise Savigny-sur-Braye Rahart Lisle Vievy-le-Rayé La Colombe Molineuf Pezou Lignières Saint- Oucques la Nouvelle Azé Saint- Laurent- Villermain Fortan Chambon-sur-Cisse Firmin- des-Bois Seillac Cellé Saint- Renay Mazangé des-Prés La Chapelle- Marchenoir Ouen Oucques Saint- Lorges Coulanges Bonneveau Villiers- Enchérie Beauvilliers Fontaine- Meslay Rocé la Nouvelle Léonard- Le Plessis- Briou Lunay sur-Loir Epiais Chouzy- les-Côteaux Vendôme Faye en-Beauce l'Echelle Oucques Onzain sur-Cisse Areines Roches Veuzain- Valloire- Troo Les-Roches- Thoré-la- Naveil Josnes Sougé Villetrun Villeneuve- sur-Loire l'Evêque Rochette La sur-Cisse Coulommiers- Frouville Concriers St-Jacques- Montoire- Saint-Rimay Marcilly- Sainte- Boisseau Madeleine- Sainte-Gemmes Couture- la-Tour Selommes Talcy des-Guérêts sur-le-Loir en-Beauce Anne Villefrouin Veuves sur-Loir Artins Villerable -

Le Réseau De Lecture Publique En Loir-Et-Cher Bilan Statistique 2007-2018

LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE EN LOIR-ET-CHER BILAN STATISTIQUE 2007-2018 MAI 2020 LES ÉTUDES DE L’OBSERVATOIRE N° 92 DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : JEAN-LUC BROUTIN PRÉSIDENT DE L'OBSERVATOIRE DE L'ECONOMIE ET DES TERRITOIRES Publication électronique Dépôt légal à parution ISSN N° 2607-2386 Observatoire de l'Economie et des Territoires 2 Méthodologie ................................................................................................................................................................................................4 Synthèse ......................................................................................................................................................................................................5 Le réseau ......................................................................................................................................................................................................6 Les équipes ...................................................................................................................................................................................................8 Statut des personnels ...................................................................................................................................................................................8 Qualification et formation des équipes ........................................................................................................................................................10 -

Loir-Et-Cher Signée À Blois Le 29 Septembre 2020 Entre Les Présidents Des Organisations Agricoles Et Le Directeur Départemental Des Finances Publiques

Région CENTRE Période DEPARTEMENT DE LOIR -ET -CHER du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 INDEMNISATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES EVINCES lors d’acquisitions immobilières par les collectivités et organismes tenus de solliciter l’avis du service des Domaines Références : protocole régional signé à Orléans le 28 juillet 2006 entre les représentants régionaux de la profession agricole et de l’administration fiscale convention départementale d’application en Loir-et-Cher signée à Blois le 29 septembre 2020 entre les présidents des organisations agricoles et le directeur départemental des finances publiques. Champ d’application : « le présent protocole vise à l’indemnisation du préjudice direct, matériel et certain subi par l’exploitant, fermier ou propriétaire résultant de l’extinction forcée et anticipée de ses droits, du fait de son éviction d’une partie ou de la totalité de la superficie de son exploitation » INDEMNITES FORFAITAIRES D’EVICTION résultant de l’application des barèmes, comprenant l’indemnité d’exploitation et l’indemnité compensatrice de la perte de fumures, d’arrières fumures, d’amendements et de façons culturales, avec prise en compte du complément pour pression foncière. Régions fiscales Indemnité Régions fiscales Indemnité en € / ha en € / ha Beauce 5 540 € Perche et Gâtine Tourangelle 5 340 € Forte pression foncière : 8 460 € Forte pression foncière : 8 250 € Blois (nord Loire) la Chaussée Saint Victor, Vendôme, Saint Ouen, Saint Denis sur Loire, Villebarou, Fossé, Mer Villiers sur Loir, Azé, Naveil Pression foncière -

Sommaire Annexes

Annexes Annexe 1 - Cartes du territoire : Communautés de Communes, régions naturelles, planification P.2 Annexe 2 – Liste des communes P.4 Annexe 3 – Données économiques et financières P.6 Annexe 4 – Données sur la périurbanisation (Sources DDEA 41 et SAFER) P.7 Annexe 5 – Etat d’avancement des programmes des Pays Vendômois et Beauce Val de Loire P.9 Annexe 6 – Bilan de l’évaluation finale Leader + P.10 Annexe 7 – Bilan des projets de coopération Leader + P.13 Annexe 8 – Données sur les ressources et le développement durable P.14 Annexe 9 – Liste des membres du Comité de Programmation Leader P.15 Annexe 10 – Dispositif de pilotage du GAL P.16 Annexe 11 – Délibérations des deux Pays P.17 Annexe 12 – Statuts de la structure porteuse du GAL P.20 Annexe 13 – Liste des personnes mobilisées P.24 Annexe 14 – Liste des structures ayant rédigé une lettre de soutien/coopération P.27 Annexe 15 – Exemples de lettres de soutien/coopération P.28 1 Annexe 1 Le territoire du GAL 2 3 Annexe 2 Liste des communes du GAL Code INSEE Libellé de la commune PSDC 99 Code INSEE Libellé de la commune PSDC 99 41001 Ambloy 155 41077 Epiais 94 41003 Areines 532 41078 Epuisay 532 41004 Artins 282 41079 Essarts (Les) 102 41005 Arville 108 41081 Faye 182 41006 Autainville 320 41087 Fontaine-les-Coteaux 343 41007 Authon 698 41088 Fontaine-Raoul 197 41008 Avaray 577 41089 Fontenelle (La ) 185 41010 Azé 985 41090 Fortan 183 41011 Baigneaux 47 41093 Françay 231 41012 Baillou 229 41095 Fréteval 897 41014 Beauchêne 142 41096 Gault-Perche (Le ) 301 41015 Beauvilliers 37 41098 -

ANNEXE 1 : Masses D'eau Sur Le SAGE Loir

E TABLISSEMENT P UBLIC L O I R E E TAT DES LIEUX – SAGE L O I R ANNEXE 1 : Masses d’eau sur le SAGE Loir Masses d’eau superficielles Code de la Localisation masse d'eau FRGR0491 LE LOIR DEPUIS ILLIERS-COMBRAY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CONIE FRGR0492a LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE JUSQU'A VENDOME FRGR0492b LE LOIR DEPUIS VENDOME JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BRAYE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC FRGR0492c LA SARTHE LA CONIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE FRGR0493 AVEC LE LOIR L'OZANNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE FRGR0494 AVEC LE LOIR L'YERRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC FRGR0495 LE LOIR L'AIGRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC FRGR0496 LE LOIR LE BOULON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE FRGR0497 AVEC LE LOIR FRGR0498a LA BRAYE DEPUIS GREEZ-SUR-ROC JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GRENNE LA BRAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA GRENNE JUSQU'A FRGR0498b SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR LE COUETRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE FRGR0499 AVEC LA BRAYE FRGR0500a LA GRENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A CHOUE FRGR0500b LA GRENNE DEPUIS CHOUE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE FRGR0501 LA VEUVE DEPUIS LHOMME JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR L'ESCOTAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE FRGR0502 AVEC LE LOIR L'AUNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS PONTVALLAIN JUSQU'A SA CONFLUENCE FRGR0503 AVEC LE LOIR 08004_SAGE -

Schéma Départemental D'alimentation En Eau Potable

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LOIR-ET-CHER 2012 Conseil Général de Loir et Cher Schéma Départemental AEP 2012 SOMMAIRE INTRODUCTION 1) Bilan des réalisations depuis 2001 ................................................................................... 2 1.1 Rappel du programme d'actions du schéma de 2001 ......................................................... 2 1.2 Approvisionnement, secours et soutien .............................................................................. 3 1.3 Protection de la ressource en eau ...................................................................................... 4 1.4 Ouvrages de prélèvements ................................................................................................. 5 1.4.1 Age ........................................................................................................................ 5 1.4.2 État ........................................................................................................................ 6 1.5 Sécurisation des collectivités .............................................................................................. 8 2) Évolution des indicateurs AEP ........................................................................................ 14 2.1 Organisations administratives ........................................................................................... 14 2.2 Modes de gestion .............................................................................................................. 15 2.3 -

Communaute De Communes Des Collines Du Perche

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COLLINES DU PERCHE Baillou, Beauchêne, Boursay, Choue, Cormenon, Couëtron-au Perche, Le Gault-du-Perche, Le Plessis-Dorin, Le Temple, Mondoubleau, Saint-Marc-du-Cor, Sargé-sur-Braye. 02 54 89 71 14 [email protected] 36 Rue Gheerbrant 41170 MONDOUBLEAU La Communauté de Communes des Collines du Perche prend en charge les inscriptions scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de son territoire (Ecoles de Cormenon, Sargé/Braye, Choue, Couëtron-au-Perche, Ecoles Maternelle et Primaire de Mondoubleau). La toute première inscription se fait au secrétariat de la Communauté pour les entrées en maternelle (enfants nés en 2018) ou nouveaux arrivants. En raison de la crise sanitaire, les inscriptions se feront par envoi postal, dépôt dans la boite aux lettres de la Communauté de Communes ou par mail du dossier complet. 1ère démarche : Secrétariat de la Communauté des Collines du Perche Il vous sera demandé d’envoyer les pièces justificatives suivantes pour l’inscription : - Extrait d’acte de naissance de moins de trois mois (le livret de famille n’est plus accepté suite à des falsifications de documents) - Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (Eau, EDF, quittance de loyer, taxe d’habitation, téléphone fixe…) En cas de déménagement récent, fournir le contrat de location ou certificat de vente ou d’acquisition. - et remplir la fiche d’inscription ci-jointe. A la réception de l’ensemble des documents, la Communauté des Collines du Perche délivrera un certificat d’inscription indiquant l’école d’affectation qui vous sera transmis par mail ainsi qu’au directeur de l’école.