Loiret Bilan Scientifique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Compte Rendu Du 10 Décembre (559Ko)

Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret 3 rue de l’Avenir - 45480 Bazoches-les-Gallerandes Tel 02 38 39 60 38 - fax 02 38 39 62 33 - Courriel : [email protected] Réunion de Conseil Communautaire 10 décembre 2019 Compte-Rendu L’an deux mil dix-neuf, le 10 décembre, le Conseil Communautaire de la Plaine du Nord Loiret dûment convoqué le 4 décembre 2019, s’est réuni au sein de l’Hôtel Communautaire à Bazoches les Gallerandes sous la présidence de Monsieur Martial BOURGEOIS, Président. Membres en exercice : 17 Pouvoir(s) : 0 Votants : 15 Présents : MM. LIROT Jean-Marc, GAUCHER Dominique, CITRON Jacques, SAGIE Marcel, ROUSSEAU Pierre, POINCLOUX Daniel, BRISSON Jean-Louis, BOURGEOIS Martial, THUILLIER Alain, CHAMBRIN Michel, DESFORGES Philippe, CHOFFY Patrick ; MMES PETIT Christine, DUPRÉ Céline, CHATELAIN Danièle, Absents excusés : M. THOMAS Didier, M. POISSON Bertrand, M. BONNEAU Jérôme, Mme DAVID Gwendoline, Secrétaire de séance : M. ROUSSEAU Pierre Ordre du Jour 1. Présentation du dispositif des Jardins de la Voie Romaine M. Timothée Huck, directeur des Jardins de la Voie Romaine à Beaune la Rolande et à Pithiviers le Vieil présente à l’assemblée l’activité des Jardins de la voie romaine et plus précisément les activités portées par le Relais. 2. Sollicitation de subvention au titre de la DETR 2020 Monsieur le Président informe les conseillers communautaires du projet de restructuration du groupe scolaire de Bazoches les Gallerandes et notamment la 1ère phase qui consiste à déplacer l’école élémentaire au 1er étage du siège de la CCPNL avec la création d’un cheminement piéton et d’un préau. -

Compte Rendu Du 12 Novembre

Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret 3 rue de l’Avenir - 45480 Bazoches-les-Gallerandes Tel 02 38 39 60 38 - fax 02 38 39 62 33 - Courriel : [email protected] Réunion de Conseil Communautaire 12 novembre 2019 Compte-Rendu L’an deux mil dix-neuf, le 12 novembre, le Conseil Communautaire de la Plaine du Nord Loiret dûment convoqué le 6 novembre 2019, s’est réuni au sein de l’Hôtel Communautaire à Bazoches les Gallerandes sous la présidence de Monsieur Martial BOURGEOIS, Président. Membres en exercice : 17 Pouvoir(s) : 0 Votants : 16 Présents : MM. LIROT Jean-Marc, GAUCHER Dominique, CITRON Jacques, SAGIE Marcel, ROUSSEAU Pierre, POINCLOUX Daniel, BRISSON Jean-Louis, BOURGEOIS Martial, THUILLIER Alain, CHAMBRIN Michel, DESFORGES Philippe, CHOFFY Patrick, POISSON Bertrand ; MMES PETIT Christine, DUPRÉ Céline, CHATELAIN Danièle, Absents excusés : M. THOMAS Didier, Mme DAVID Gwendoline, Secrétaire de séance : M. ROUSSEAU Pierre Ordre du Jour 1. Autorisation de signature d’avenants relatifs aux travaux de la cuisine de Bazoches Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 12 Novembre, le Conseil Communautaire autorise, à l’unanimité, le Président à signer les avenants relatifs aux travaux de la cuisine centrale de Bazoches les Gallerandes : Lot n°1 – Démolition – Ent LUBIN = - 17 340 € HT Lot n°2 – Cloisons / Isolation – Ent AGD = + 1 364.79 € HT Lot n°4 - Serrureries – Ent CROIXMETAL = - 3 832.81 € HT Lot n°5 – Revêtement de sols – Ent NEYRAT = + 10 768.15 € HT Lot n°7 – Faux Plafonds – Ent AGD = + 2 001.57 € HT Lot n°8 – Electricité – Ent SETC = + 5730.00 € HT Lot n°9 – Plomberie /Chauffage / Ventilation – Ent STIMA = + 2 080.00 € HT Lot n°10 – Cuisine – Ent CLIMAT CUISINE = - 4 631.00 € HT ➢ Total des avenants : - 3 859.30 € HT 2. -

Tableau DSIL 2019 Département Du Loiret

DSIL 2019 – Département du Loiret Montant subvention Code INSEE Bénéficiaire (Commune Coût total du projet Effet de levier Projets soutenus DSIL attribuée (AE dép. ou EPCI) (HT) en euros DSIL / Coût total 2019) en euros Construction d’une maison d’assistantes maternelles et d’un pôle Ardon 772 673 193 168 25% 45 santé Bouzy-la-foret Rénovation de bâtiments scolaires 72 906 21 325 29% 45 Darvoy Mise en place d’un réseau informatique à l’école maternelle 4 426 2 213 50% 45 Dry Mise aux normes d’accessibilité de l’école élémentaire 20 865 10 432 50% 45 Jouy- le-Potier Renouvellement du réseau d’eau potable sur 21 secteurs 1 000 000 100 000 10% 45 Marcilly-en-Villette Réhabilitation du château d’eau 261 500 65 375 25% 45 Mareau-aux-Prés Mise aux normes d’accessibilité de l’église 17 997 8 998 50% 45 Marigny-les-Usages Rénovation et l’aménagement de la salle polyvalente 310 000 155 000 50% 45 Aménagement d’une aire d’accueil de grand passage des gens du Orléans Métropole 875 208 420 100 48% 45 voyage Saint-Jean-de-la-Ruelle Rénovation du groupe scolaire Paul Bert 130 814 32 704 25% 45 Sécurisation et mise aux normes handicap des sanitaires de la Saint-Sigismond 10 803 5 402 50% 45 salle polyvalente Sigloy Accessibilité des sanitaires de la salle des fêtes 6 296 3 148 50% 45 Bazoches-les- Travaux d’assainissement sur le réseau d’eau pluviale 20 150 6 903 34% 45 Gallerandes Bordeaux-en-Gatinais Mise aux normes d’accessibilité de la mairie 5 597 1 679 30% 45 Givraines Construction d'une nouvelle station d’épuration 383 163 48 586 13% 45 Communauté -

Regard Sur Le Bassin De Vie De Pithiviers / I

Regard sur le bassin de vie de Pithiviers Date de publication : Juin 2014 Présentation générale du bassin de vie de Pithiviers Au Nord du Loiret, entre le Val solde naturel élevé et l’arrivée Flammarion (130 sal.). L’industrie de Loire et l’Ilel’Ile----dededede----France,France, aux de jeunes ménages cherchant agro-alimentaire est également bien confins de la Beauce et du à s’installer à moindre coût. implantée. Avec l’agriculture, elle Gâtinais, les paysages du bas- représente 8,1% des emplois du bas- sin de vie de Pithiviers sont Sur le plan des infrastructures sin contre 3,8% en région. dominés par la vaste plaine de de transport, les autoroutes Beauce. A l’Est, l'espace est A10 et A6 ceinturent le bassin Pithiviers est le plus important pôle davantage bocagé tandis qu'au de vie, et renforcent l’accessibi- économique du bassin avec près de Sud, la forêt sépare les bassins lité vers Paris, tandis que l’A19 6 000 emplois, suppléée par Males- de Pithiviers et d’Orléans. irrigue le territoire d’Est en herbes (3 100 emplois). Ouest. Sur le plan ferroviaire, le L’avenir du bassin de vie de Pithiviers D'origine très ancienne, Pithi- territoire est bordé à l’Ouest viers, appelée autrefois Plu- se dessine autour des enjeux sui- Sommaire : par la ligne Orléans-Paris. En viers et Piviers, est construite revanche, la commune de Pithi- vants : sur un monticule, dominant le Présentation générale (p.1) viers est orpheline du trafic -le maintien et le renforcement du ruisseau de l'Oeuf. -

Procès-Verbal De La Séance Du 6 Août 2018

République Française Département LOIRET Commune de Montliard Procès-verbal de la séance du 6 Août 2018 L' an 2018 et le 6 Août à 19 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s' est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Mairie sous la présidence de M. BEAUDEAU Didier, Maire. Présents : M. BEAUDEAU Didier, Maire, Mmes : DUFLOS Françoise, GUILLET Martine, MM : FAZILLEAU Philippe, LARGILLIERE Dominique, MENEAU Gilles, PEGUY Thierry, SEVIN Jean-Louis Excusé ayant donné procuration : M. SINIC André à Mme DUFLOS Françoise Absents : MM : BERTRAND Charles, ROUSSEAU Denis Nombre de membres • Afférents au Conseil municipal : 11 • Présents : 8 Date de la convocation : 30/07/2018 Date d'affichage : 30/07/2018 Acte rendu executoire après dépôt en Sous-Préfecture de Pithiviers le : 16/04/2018 Secrétaire de séance : Mme GUILLET Martine Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du /2019 est approuvé. Objet des délibérations SOMMAIRE - Donation statue de la fontaine Sainte eutrope - Rapport d'activté 2017 du SIIS - Rapport annuel 2017 du SITOMAP - Convention Groupement de commandes " Schéma directeur d'assainissement, schéma d'alimentation en eau potable et étude de transfert des des compétences" - Désignation d'un membre suppléant à la Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais - Cession d'actions Ingénov45 par le Département du Loiret - Débat sur le PADD du PLUi - Renouvellement du poste informatique Réf : 06082018_01 - Donation de la statue de la Fontaine St Eutrope Madame DUFLOS Françoise se retire momentanément de la séance, l'affaire à délibérer la concerne. Monsieur le Maire rappelle sa délibération 03052018_02 concernant la Donation de la statue de la Fontaine St Eutrope par Mme DUFLOS Françoise. -

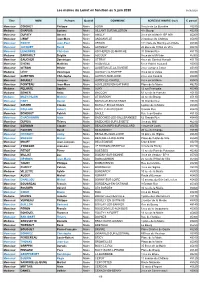

Les Maires Du Loiret En Fonction Au 5 Juin 2020 05/06/2020

Les maires du Loiret en fonction au 5 juin 2020 05/06/2020 Titre NOM Prénom Qualité COMMUNE ADRESSE MAIRIE (rue) C postal Monsieur COIGNET Philippe Maire ADON 9 route de La Bussière 45230 Madame CHAPUIS Lysiane Maire AILLANT-SUR-MILLERON 4 le Bourg 45230 Monsieur DUPATY Gérard Maire AMILLY 3 rue de la Mairie -BP 909 45209 Monsieur LIROT Jean-Marc Maire ANDONVILLE 2 impasse du Château 45480 Monsieur ROCHE Jean-Paul Maire ARDON 121 route de Marcilly-en-Villette 45160 Monsieur JACQUET David Maire ARTENAY 20 place de l'Hôtel de Ville 45410 Monsieur LEGENDRE Christian Maire ASCHERES-LE-MARCHE 31 Grande Rue 45170 Madame BARRAULT Brigitte Maire ASCOUX 9 rue de la Mi-Voie 45300 Monsieur GAUCHER Dominique Maire ATTRAY 4 rue du Général Hurault 45170 Monsieur CHENU Matthieu Maire AUDEVILLE 6 rue Robert Foucault 45300 Monsieur CITRON Olivier Maire AUGERVILLE-LA-RIVIERE 2 rue Jacques Cœur 45330 Madame LÉVY Véronique Maire AULNAY-LA-RIVIERE 9 rue de la Vallée 45390 Monsieur GUERTON Christophe Maire AUTRUY-SUR-JUINE 2 rue des Essarts 45480 Monsieur GIRAULT Jacques Maire AUTRY-LE-CHATEL 8 rue de la Mairie 45500 Monsieur POINTEAU Jean-Marc Maire AUVILLIERS-EN-GATINAIS Place de la Mairie 45270 Madame PELHATE Sophie Maire AUXY 12 rue Principale 45340 Madame BENIER Anita Maire BACCON 61 rue de la Planche 45130 Madame MAZY-VILAIN Michèle Maire LE BARDON 44 rue du Bourg 45130 Monsieur HABY Daniel Maire BARVILLE-EN-GATINAIS 40 Grande Rue 45340 Monsieur GIRARD Claude Maire BATILLY-EN-GATINAIS 6 place de la Mairie 45340 Monsieur POULAIN Hubert Maire BATILLY-EN-PUISAYE -

Les Teneurs Maximales En Pesticides Dans Les Eaux Distribuées

LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES ! ! DANS LES EAUX DISTRIBUÉES ! Rouvres dans le Loiret en 2016 ! Saint-Jean Pannecières Sermaises 0,13 Pannecières ! Autruy ! ! Audeville ! Andonville sur-Juine Thignonville Malesherbois ! Césarville Atrazine ! ! ! Intville-la Dossainville ! Boisseaux Morville-en Guétard Augerville Beauce la-Rivière Orville ! ! Erceville Charmont-en ! ! Dimancheville Atrazine dés!éthyl ! Beauce Engenville Desmonts ! Ramoulu Briarres Léouville sur-Essonne Outarville Guigneville Marsainvilliers ! Aulnay-la Puiseaux La représentation Atrazine dé!séthyl déisopropyl Rivière Ondreville ! Bondaroy sur-Essonne Estouy cartographique est ! Greneville Pithiviers Grangermont # en-Beauce Neuville 2,6 Dichlorobenzamide ! Pithiviers sur-Essonne Bromeilles le-Vieil basée sur les unités de Châtillon Échilleuses Chaussy Bazoches-les le-Roi Tivernon Givraines Dordives Bignon Gallerandes Jouy-en Dadonville Chevry # Pithiverais Yèvre-la Boësses sous-le Mirabeau distribution (UDI). Une Ville Bignon Lion-en Oison Escrennes Bazoches Beauce Ascoux Chevannes sur-le UDI correspond à un ! Attray Sceaux-du Laas Bouilly-en Gaubertin Pers-en Rozoy-le Betz ! Crottes-en Gâtinais Ferrières Vieil Aschères Gâtinais Boynes Nargis Gâtinais Ruan le-Marché Pithiverais Montigny Bouzonville Auxy Préfontaines en-Gâtinais secteur où l’eau est de Mareau Barville-en Bordeaux-en Santeau aux-Bois Ervauville ! aux-Bois Courcelles Gâtinais Égry Gâtinais Courtempierre Mérinville ! Batilly-en Foucherolles qualité homogène, géré Trinay 0,44 Selle Artenay Vrigny Gâtinais -

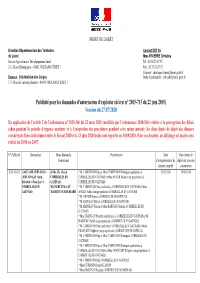

Version Du 27/07/2020

PRÉFET DU LOIRET Direction Départementale des Territoires Contact DDT 45 du Loiret Mme RIVIERRE Christine Service Agriculture et Développement Rural Tél : 02.38.52.47.95 181, Rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Fax : 02.38.52.47.51 Courriel : [email protected] Bureaux : Cité Administrative Coligny Boite fonctionnelle : [email protected] 131, Rue du Faubourg Bannier – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Publicité pour les demandes d’autorisation d’exploiter (décret n° 2015-713 du 22 juin 2015) Version du 27/07/2020 En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée par l’ordonnance 2020-560) relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les dates limite de dépôt des dossiers concurrents fixées initialement entre le 16 mai 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont reportés au 30/08/2020. Pour ces dossiers, un affichage est mairie sera réalisé du 24/06 au 24/07. N° Publicité Demandeur Biens demandés Propriétaires Date Date limite de Communes d’enregistrement du dépôt des dossiers dossier complet concurrents 2020-45-073 GAEC « DE VERVILLE » (111ha 35a 10ca) à * M. CARRIGNON Guy et Mme CARRIGNON Monique (usufruitiers) à 22/05/2020 30/08/2020 (MM. VIOLAS Alain, CORBEILLES EN CORBEILLES EN GATINAIS et Mme AUGER Nadine (nue propriétaire) à Edouard et Jean-Luc) à GATINAIS, CORBEILLES EN GATINAIS CORBEILLES EN MIGNERETTE et ST * M. CARRIGNON Guy (usufruitier) à CORBEILLES EN GATINAIS et Mme GATINAIS MAURICE SUR FESSARD AUGER Nadine (nue propriétaire) à CORBEILLES EN GATINAIS * M. -

Liste Des Silos De Stockage De Céréales De Plus De 15 000 M3 En Région Centre-Val De Loire - 1Er Juin 2015

Liste des silos de stockage de céréales de plus de 15 000 m3 en région Centre-Val de Loire - 1er juin 2015 Département Etablissement Classement Commune AXEREAL - Avord Avord AXEREAL - Chateauneuf Châteauneuf-sur-Cher AXEREAL - Moulins Moulins-sur-Yèvre CHER AXEREAL - Tendron Tendron BOMBERAULT GAUMET Saint-Germain-du-Puy SOUFFLET AGRICULTURE La Chapelle-Saint-Ursin AXEREAL - Auneau Auneau AXEREAL - Bailleau le Pin Bailleau-le-Pin AXEREAL - Boissy lès Perche Boissy-lès-Perche AXEREAL - Boisville Boisville-la-Saint-Père AXEREAL - Bonneval Bonneval AXEREAL - Champrond Champrond-en-Perchet AXEREAL - Courville Courville-sur-Eure AXEREAL - Fessanvilliers Fessanvilliers-Mattanvilliers AXEREAL - Arrou Arrou AXEREAL - Coulombs Coulombs AXEREAL - Fains la Folie Fains-la-Folie AXEREAL - Janville Janville AXEREAL - Lutz en Dunois Lutz-en-Dunois AXEREAL - Nogent le Rotrou Nogent-le-Rotrou AXEREAL - Terminiers Terminiers AXEREAL - Vieuvicq Vieuvicq CABEP - Illiers Combray Illiers-Combray CABEP - Luplanté Luplanté CABEP - St Georges s/ Eure Saint-Georges-sur-Eure EURE-ET-LOIR CABEP - Theuville Theuville CABEP - Toury Toury CORNET Orgères-en-Beauce INTERFACE Céréales - Laons Laons INTERFACE Céréales - St Sauveur Saint-Sauveur-Marville MBLD Houville-la-Branche MBLD Orgères-en-Beauce SCAB - Bonneval Bonneval SCAB - Brou Brou SCAB - Logron Logron SCAEL - Bailleau-Armenonville Bailleau-Armenonville SCAEL - Brou Brou SCAEL - Courville/Eure Courville-sur-Eure SCAEL - Gas Gas SCAEL - Gellainville Gellainville SCAEL - Lucé Lucé SCAEL - Marchezais Marchezais SCAEL -

ELABORATION DU Plui Communauté De Communes Plaine

URBEO Urbanisme, Villes & Territoires 8 quai Antoine Riboud ELABORATION DU PLUi 69002 Lyon Tel : 09 84 20 16 32 Communauté de Communes Plaine du Nord Loiret Fax : 09 89 20 16 32 [email protected] COMPTE-RENDU Réunion n°04 DATE 04/06/2019 - 14h00 LIEU Siège de la Communauté de Commune des Plaines du Nord Loiret Rédacteur : Sylvain PIERRE OBJET Atelier Thématique Habitat – Foncier – Sociodémographie - Equipements ORGANISME NOM Prénom Fonction Conv. Prés. Diffus. Maîtrise d'Ouvrage Cf. liste des présents Partenaires Cf. liste des présents Maîtrise d'Oeuvre PLU URBEO PIERRE Sylvain Urbaniste-Architecte X X X URBAN-ECO LINGLART Marine Directrice X Exc. X ASEA Avocats SEVINO Aldo Avocat X Exc. X La Communauté des Communes Plaine du Nord Loiret est en charge de la diffusion du compte-rendu auprès des personnes concernées. X Diffusion du Compte-Rendu à l'adresse email personnelle de l'interlocuteur * Diffusion du Compte-Rendu à l'adresse-contact de la CCPNL ou du service responsable Exc. Absent, excusé. ORDRE DU JOUR • Atelier thématique Habitat – Foncier – Sociodémographie - Equipements PIÈCES JOINTES au COMPTE-RENDU • PJ1 : Liste des présents • PJ2 : Présentation powerpoint d'URBEO Sauf remarques écrites reçues sous 8 jours, ce compte-rendu est considéré comme validé. Élaboration du PLUi de la CCPNL – Compte-Rendu Réunion n°04 – 04/06/2019 - page 1/3 Introduction M. PIERRE de l'agence URBEO annonce l'objet et le déroulement du second atelier relatif à l'élaboration du diagnostic du PLUi. La réunion vise à présenter un pré-diagnostic provisoire du territoire de la CCPNL sur les thématiques liées aux logements, aux caractéristiques de la population, aux consommations foncières et aux équipements publics. -

Guide Des Parents Du Pithiverais

1 des parents du Pithiverais 2012 maquette Caf du Loiret - décembre 2011 guide pour les parents du Pithiverais 2012 2 3 Préambule Avant la naissance En tant que parent, il n’est pas Santé ........................................................ page 4 toujours facile de savoir ce qui existe Structures de garde ...................................... page 5 sur l’arrondissement de PITHIVIERS Services à la personne ................................... page 8 (Cantons de BEAUNE LA ROLANDE, de 0 à 4 ans MALESHERBES, OUTARVILLE, PITHIVIERS Santé ........................................................ page 9 et PUISEAUX). Structures de garde ...................................... page 11 Services à la personne ................................... page 16 Éducation .................................................. page 17 Conscient de ce constat, un groupe Lieux d’accueil parents enfants ........................ page 18 de professionnels et de parents * ont Ludothèques ............................................... page 19 réalisé ce guide pour vous aider dans SOMMAIRE vos démarches liées à l’éducation de de 4 à 12 ans Santé ........................................................ page 20 vos enfants. Le Pôle développement Structures de garde ...................................... page 21 territorial de la caisse d’Allocations Services à la personne ................................... page 27 familiales a accompagné ce travail. Éducation .................................................. page 28 Accueil de loisirs pour les moins de 14 ans .......... -

Annexe – Schéma Régional Éolien

ANNEXE – SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN • NOTE GÉNÉRALE • CARTE DES CONTRAINTES POUR LA DÉFINITION DES ZONES FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE • NOTE DE PRÉSENTATION DES ZONES FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE • LISTE DES COMMUNES PERMETTANT L'INSTRUCTION D'UNE DEMANDE DE CRÉATION DE Z.D.E. • CARTE INDICATIVE DES ZONES FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE • ANNEXES Table des matières Note Générale.....................................................................................271 I - INTRODUCTION .....................................................................................271 II - PRÉSENTATION DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE .....................................................272 III - LE S CHÉMA R ÉGIONAL É OLIEN .................................................................273 IV - QU'EST -CE QU 'UNE Z ONE DE D ÉVELOPPEMENT DE L'É OLIEN ?.................................274 V - QUELS SONT LES EFFETS DU S CHÉMA R ÉGIONAL É OLIEN ?......................................275 VI - COMMENT LE PROJET DE SCHÉMA ÉOLIEN A-T-IL ÉTÉ ÉLABORÉ EN R ÉGION C ENTRE ?...........277 VII - LES ENJEUX PRIS EN COMPTE DANS LE SCHÉMA .................................................277 VIII - LES PROCÉDURES D'INSTRUCTION DES PROJETS ÉOLIENS ......................................281 IX - LES RECOMMANDATIONS ..........................................................................282 X - DÉFINITION DES ZONES FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE ÉOLIENNE ...............284 Carte des contraintes pour la définition