Le Train Des Roses (1872-1953)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

À Qui S'adresser ?

Le Plessis- Saint-Mard Gassot Goussainville Louvres Épiais- Villeneuve- lès-Louvres sous-Dammartin Écouen Mauregard Le Mesnil-Amelot Bouqueval ROISSY PAYS Juilly DE FRANCE Le Mesnil-Amelot LIGNE 17 [email protected] Aéroport Charles-de-Gaulle T4 Thieux Villiers-le-Bel Le Thillay À qui s’adresser ? Roissy-en-France Aéroport Vaud’ herland Charles-de-Gaulle T2 TGV CDGVAL CDG Express Tremblay- en-France Retrouvez votre contact Sarcelles Gonesse Compans Arnouville au plus près de chez vous. LIGNE 17 Mitry-Mory Triangle Garges- de Gonesse Parc des Expositions lès-Gonesse Bonneuil- en-France Gressy Aulnay- Villepinte sous-Bois Épinay- VilletaneusePierrefitte- Stains Aulnay sur-Seine sur-Seine L’Île- Le Bourget Sevran Beaudottes Saint-Denis Aéroport Dugny Sevran Le Blanc-Mesnil Canal de l’Ourcq Seine Le Bourget Claye-Souilly PLAINE COMMUNE Villeparisis La Courneuve RER LIGNE 17 Six-Routes [email protected] LIGNE 16 PARIS TERRES Sevran – Livry Le Bourget Les Agnettes D’ENVOL Vaujours Saint-Denis Saint-Denis [email protected] Les Grésillons La Courneuve Pleyel Drancy Mairie Le Blanc- Mesnil Colombes LIGNE 15 OUEST LIGNES 16-17 d’Aubervilliers Drancy – Bobigny Livry- LIGNE 16 Gargan Coubron Courtry LIGNE 15 EST Bois- Stade Aubervilliers Fort Colombes Mairie de de France Nanterre Saint-Ouen d’Aubervilliers Les Pavillons- Pont de Bondy sous-Bois Clichy – Montfermeil La Folie La Garenne- Saint-Ouen Colombes Bécon-les- Bobigny 3 Clichy- Bruyères LIGNE 14 Pablo-Picasso sous-Bois Montfermeil Le Raincy Bondy LIGNE 15 OUEST Brou-sur- -

Vérifiez Si Vous Avez Changé D'agence

GROUPE VALOPHIS RÉPARTITION DU PATRIMOINE PAR AGENCE 10 agences de proximité Agence de Fontenay / Nogent 4 858 logements FÉVRIER Agence de Champigny / Villiers 93 95 77 4 968 logements Seine-Saint-Denis 2021Val-d’Oise Seine-et-Marne Agence de Créteil Bonneuil N°73 Agence de Fontenay / Nogent Agence de Champigny / Villiers 5 159 logements Agence de Champigny / Villiers Clichy-sous-Bois 50 Antenne de Torcy Antenne de Torcy Agence de Choisy-le-Roi WWW.GROUPEVALOPHIS.FR Saint-Denis 163 Bussy-Saint-Georges 89 4 518 logements Montreuil 212 Eragny-sur-Oise 69 Fosses 230 Collégien 64 Agence d’Orly Agence de Champigny / Villiers L’Isle Adam 47 Champs-sur-Marne 48 5 185 logements Lognes 30 Antenne de Torcy Montigny-lès-Cormeilles 45 Agence de Chevilly-Larue Noisiel 75 Noisy-le-Grand 160 Saint-Ouen-L’Aumône 61 3 031 logements Pontcarré 35 Montévrain 104 Agence du Val-de-Bièvre 4 719 logements Torcy 45 Villeparisis 83 Agence de Vitry-sur-Seine GROUPE VALOPHIS 4 362 logements RÉPARTITION DU PATRIMOINE PAR AGENCE GROUPE VALOPHIS Agence de Villeneuve-Saint-Georges 5 423 logements RÉPARTITION DU PATRIMOINE PAR AGENCE 10 agences de proximité Agence de Saint-Quentin-en-Yvelines 4 244 logements Agence de Fontenay / Nogent 10 agences de proximité 4 858 logements 93 77 Agence de Fontenay / Nogent Agence de Champigny / Villiers 94 95 4 858 logements 4 968 logements Seine-Saint-Denis Seine-et-Marne Val-de-Marne Val-d’Oise Agence de Champigny / Villiers GROUPE VALOPHIS Agence de Créteil Bonneuil Agence de Fontenay / Nogent Agence de Champigny / Villiers 4 968 -

Du Chemin Des Roses Aux Épines De La SNCF

Du chemin des roses aux épines de la SNCF Par Daniel Chatelain Qui, parmi les anciens, se souvient de Nation, il sera facile, avec nos deux vélos électriques, via les RER A puis B, d’arriver à la du petit train entre la gare de la Bastille et le gare du Nord, sise, comme chacun sait, à lointain bourg briard de Verneuil-l’Etang (Seine-et- proximité de la gare de l’Est. Marne) le long de la nationale 19 ? Il n’en reste plus que la coulée verte René- Or pour le cyclotouriste il existe deux catégories Dumont de la Bastille à St-Mandé et la branche d’ascenseurs : ceux (de la RATP) où il suffit de sud-est du RER A jusqu’à Boissy-St Léger… et... mettre le vélo en diagonale et ceux (de la SNCF) le « chemin des roses » allant-presque- de Boissy- où il faut cabrer le vélo sur sa roue arrière si vous St Léger à Verneuil-l’Etang. voulez voir la porte se refermer ; et ces deux Son nom vient du train qui acheminait, jusqu’en catégories sont encore plus sensiblement 1939, les roses coupées jusqu’à Paris. distinctes pour l’e.cyclotouriste que nous étions. La concurrence étrangère a fait qu’il n’existe plus Si bien que la sortie de la gare du Nord a qu’une seule roseraie commerciale à Mandres-les- représenté une épreuve de portage du genre Roses la bien nommée. canoë dans des cailloux ; car la qualité de la signalétique de la gare du Nord nous a amenés à prendre chacun deux fois un ascenseur SNCF. -

De La Bastille À Sucy

RANDONNÉE PÉDESTRE DES MARDI 6 ET VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 DE LA BASTILLE À SUCY …Dis le toi désormais, même s’il est sincère Aucun rêve jamais ne mérite une guerre. On a détruit la Bastille, mais ça n’a rien arrangé, On a détruit la Bastille, quand il fallait nous aimer ! (Jacques Brel) Départ : Place de la Bastille, au pied des marches de l’Opéra, à 9h . Arrivée : Gare R.E.R. de Sucy. Randonnée de 20 km , en terrain plat. Groupes limités à 35 participants . Matin : 11 km : La coulée verte René Dumont (ex Promenade plantée) dans sa totalité et le square Charles Péguy. Le bois de Vincennes d’Ouest en Est, par le GR 14. Après-midi : 9 km : Les bords de Marne, rive droite à Saint-Maur ouest, rive gauche à Créteil. Les îles de Créteil : Brise-Pain, de la Gruyère, des Ravageurs et Ste Catherine. Le pont de Bonneuil, le Moulin Bateau et le confluent du Morbras. Entrée dans Sucy par le quartier des Noyers. Chaussures de randonnée indispensables, le terrain pouvant être très boueux par endroits. Prévoir vêtements adaptés aux conditions climatiques du jour. Si nécessaire, des surchaussures seront distribuées avant d'entrer au restaurant. Possibilité d’abréger : R.E.R. à Joinville. Repas : Vers 12h au restaurant Le Rallye à Saint-Maurice . ℡ : 01 48 89 69 26. Menu Choucroute + dessert. Prix : 18,5 €, apéritif, vin ou bière, café compris. Les suppléments éventuels seront à régler individuellement. Rendez-vous : Gare R.E.R. de Sucy à 8h , pour prendre le R.E.R de 8h13. -

Bulletin Municipal N°172

Périgny-sur-Yerres Bulletin Communal - Janvier - Février 2021 www.perigny-sur-yerres.fr N° 172 INFOS MUNICIPALES LE CONSEIL MUNICIPAL MAIRE Arnaud VEDIE MAIRES ADJOINTS • Nathalie FIACRE, adjointe aux Solidarités et à la Famille • Gabriel LE LAY, adjoint aux Finances et à l’Activité économique • Suzanne LE CLEACH, adjointe à la Culture et Animations • Gérard BRUN, adjoint à l’Espace Public • Corinne ANDRE, adjointe à la Qualité et au Cadre de Vie NOTRE COMMUNE : PÉRIGNY-SUR-YERRES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS • Bruno SCHÄFER, conseiller municipal délégué à la tranquillité publique • Arrondissement de Créteil • À 25 kilomètres de Paris Notre-Dame • Marie-Thérèse BOURNEIX, conseillère municipale • Canton du Plateau Briard • 94520 Périgny-sur-Yerres déléguée au jumelage et aux animations culturelles • 2696 habitants • E-mail : [email protected] • Gilles TROUVE, conseiller municipal délégué à la • Superficie : 279 hectares • Site internet : www.perigny-sur-yerres.fr voirie et aux réseaux • Altitude : 89 mètres • Fernand POITEVIN, conseiller municipal délégué aux bâtiments et patrimoine communaux LA MAIRIE • Tél. : 01 45 98 90 45 - Fax : 01 45 98 97 17 CONSEILLERS MUNICIPAUX • Alain GUEDON, conseiller municipal Directrice des services : Gwenola LEBASCLE • Sabrina PAGEAUX, conseillère municipale Standard – Accueil – Affaires générales – État Civil – Élections.............01 45 98 90 45 • Grégory FLORENTIN, conseiller municipal Fax : 01 45 98 97 17 • Philippe LEVESQUE, conseiller municipal CCAS ..................................................................................................... -

Vivre Ensemble

Avril 2011 - N° 311 VIVRE ENSEMBLE Semaine du développement 1er >10 avril durable Créteil - les bords de Marne II:Mise en page 1 16/03/11 17:23 Page1 sommaire.3:3 24/03/11 17:04 Page3 DANS CE NUMÉRO Avril 2011 - N° 311 Évènement Recrutement VIVRE ENSEMBLE Développement durable : Pôle Emploi aux avant-postes...18 Bienvenue à la Maison ! Économie 15 Une journée pour entreprendre ....................22 Association Le respect de la différence .......33 Molières Créteil aux premières loges ......37 Semaine du Flamenco développement Andrés Marín au zénith............39 1er >10 avril durable Créteil - les bords de Marne Tour de France Photo : Michel Escuriol Le Tour de Créteil......................40 Avril 2011 N° 311 34 Magazine d’information Forum de la Ville de Créteil. La santé : un enjeu Place Salvador-Allende. et un choix de société Tél. : 01 49 80 92 94 20 Site Internet : www.ville-creteil.fr RÉDACTION Parcs 34, av. de la France-Libre et Jardins 94000 Créteil Tél. : 01 58 43 35 24 Fleurs, [email protected] miel et volupté DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Laurent Cathala. COMITÉ ÉDITORIAL 36 Charles Assouline, Jean-Jacques Porcheron, Dominique Nicolas, Bruno Helin, Delphine Melkonian. RÉDACTEUR EN CHEF Olivier Bouard. Enseignement RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE Quatre lycées pour réussir Marie-Françoise Cano. 23 RESPONSABLE DE RUBRIQUES Marie Pralat-Grimaldi. Jeunesse RÉDACTION GRAPHIQUE Valéry Onana. Bougez SECRÉTARIAT DE RÉDACTION en avril ! Dominique Vivent. RÉDACTION Yvan Bernard, Grégory Curot, Françoise R U B R I Q U E S Franceschi, Estelle Ruet, Mylène Sacksick, La Ville 4 Dominique Vivent. Le bloc-notes de Laurent Cathala 11 SERVICE PHOTOS-ARCHIVES Laëtitia Doutre, Michel Escuriol, Les actualités de Créteil 12 Jean-Michel Moglia. -

Juillet 2018 Welcome to Noiseau City

juillet 2018 welcome to noiseau city 17 juin 2018 Semaine de l’habitat durable - 2ème édition du Salon plan canicule - Seniors inscrivez-vous sur le registre ! PETITE ENFANCE - Les enfants sont de sortie... footbAll Sommaire Informations 4-5 Entreprises 6-7 sortie à la ferMe hihaN Affaires sociales 8-9 Plan Canicule / Scolaire 10-11 Sport / Environnement 12-13 Petite enfance 14-15 Événements 16-17 fête de NOISEAU Retour sur images / État-civil 18-19 Noiseau Mag n°14- juillet 2018 • Bulletin Officiel Municipal, ville de Noiseau (Val-de-Marne) • Directeur de la publication : Yvan FEMEL • Responsable Communication : Vanessa GOHIN • Photographies : Service Communication – Marine LEMIRE • Mairie de Noiseau – 2 rue Pierre Viénot – Noiseau – Tél. : 01 56 74 15 70 • Horaires d’ouverture : lundi de 14 h à 17 h 30 du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 samedi de 9 h à 12 h 30 • Imprimerie : Passion Graphic – Tél. 2 01 83 85 60 88 Édito Chères Noiséennes, chers Noiséens, L’année scolaire se termine et ce mois de juin très festif a permis à l’ensemble de nos associations de fêter cette fin de saison. Un grand merci à vous tous, adhérents, bénévoles et responsables pour votre Laurent Cathalat, Président de GPSEA et Yvan Femel engagement et votre disponibilité. Un grand merci lors du Salon de l’Habitat Durable - 2 juin 2018 au Comité des Fêtes pour l’organisation de la Fête Informations 4-5 annuelle de Noiseau, dont les animations (loto, bal, jeux) et le feu d’artifice ont été très appréciés. -

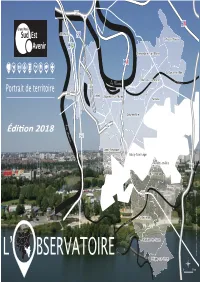

Bservatoire L'

A4 Alfortville 8 Le Plessis-Trévise D4 Chennevières-sur-Marne La Queue-en-Brie D111 D19 Ormesson-sur-Marne Le L Morbras D1 a Marne Portrait de territoire A86 Créteil Bonneuil-sur-Marne Noiseau D86 Sucy-en-Brie D136 L N406 a Édi on 2018 S e i N6 n e Limeil-Brévannes Boissy-Saint-Léger Marolles-en-Brie N104 Santeny N19 Villecresnes n eillo Rév Le Paris Mandres-les-Roses L ’ Ye rr es Ensemble - Vivre de Créteil : Ville photo Crédit L’ BSERVATOIRE Périgny-sur-Yerres N 01 km Une métropole : 12 territoires Paris Terres d’Envol Boucle Nord Plaine 8 communes Commune de Seine La Métropole du Grand Paris 7 communes 9 communes (MGP), est divisée en 12 terri- toires (T1 à T12) qui constituent avec la Métropole un système de Est Ensemble coopérations intercommunales. Paris Ouest 9 communes 14 communes Ces 12 territoires ont le statut La Défense Grand Paris - d’établissements publics territo- 11 communes Grand Est riaux (EPT). Paris 1 commune Depuis le 1er janvier 2016, les intercommunalités de Plaine centrale du Val-de-Marne, du Haut Val-de-Marne et du Plateau Paris-Est- Grand Paris Briard ainsi que la commune de Marne et Bois Seine Ouest 13 communes Bonneuil-sur-Marne se sont 8 communes regroupées pour devenir Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA). Vallée Sud Grand Paris Ce nouveau territoire regroupe 11 communes désormais 16 communes. Grand Orly Grand Paris Seine Sud Est Avenir Intéressons-nous maintenant au Bièvre 16 communes 24 communes portrait de ce nouveau terri- toire... Dans les pages qui suivent, ce petit logo vous permettra de MGP situer les -

Prin- Temps 2021 Chères Parisiennes Et Chers Parisiens

PRIN- TEMPS 2021 CHÈRES PARISIENNES ET CHERS PARISIENS, J’espère vous retrouver nombreux à l’occasion de la nouvelle saison de l’Université Permanente de Paris que je vous invite à découvrir au fil des pages de cette brochure. Cette saison, comme la précédente, est bien entendu particulière du fait de la crise sanitaire. Ceci étant, j’ai tenu à ce que puisse être maintenue une programmation culturelle riche et ambitieuse. J’en suis convaincue, l’accès à la culture est plus que jamais une nécessité, un droit fonda- mental que nous devons garantir et qui permet à chacun de s’interroger, d’échanger et de faire un pas de côté face à une actualité, trop souvent grise et morose. Quoi qu’il en soit, les modalités des rendez-vous de l’Université Perma- nente de Paris seront bien évidemment adaptées au contexte et se tien- dront dans le respect des consignes sanitaires du moment. N’hésitez pas à vous rapprocher des équipes du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris qui se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires à ce sujet et pour vous permettre, le cas échéant, de suivre ces rendez-vous par un biais dématérialisé. Sans dévoiler ici l’intégralité de la programmation, je tenais néanmoins à vous en donner un avant-goût et à en souligner le riche éclectisme, allant du cinéma, avec un cycle proposé par la Bibliothèque Publique d’Information autour de la place de « L’animal dans le cinéma documen- taire », à la psychologie, sans oublier les stimulantes conférences de la filière paléontologie, toujours très prisées, où vous serez amené-e-s à (re)découvrir l’évolution du climat, des faunes ou de la végétation au cours du quaternaire. -

Desserte GARE DE BOISSY BOISSY-ST-LÉGER FÉROLLES

Forfaits & tickets à valider à chaque voyage sur le réseau Les forfaits Navigo Pour tous Navigo annuel Navigo mois Navigo semaine Navigo jour Jeunes Imagine R Étudiant Imagine R Scolaire Imagine R Junior Gratuité Jeunes en insertion Tarifs réduits et gratuité Navigo tarification Senior Navigo gratuité Navigo Solidarité mois Navigo Solidarité semaine Améthyste Commandez et rechargez votre passe Navigo selon vos besoins et votre profil sur navigo.fr, 12 SERVON CRÉTEIL aux guichets et dans les agences des transporteurs (RATP, SNCF, Optile). Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) SERVON Eden 5:30 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 20:00 21:00 Forfaits & tickets Les tickets Servon RN 5:34 6:04 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:34 20:04 21:04 à valider à chaque voyage Disponibles en gares, stations et agences SANTENY RN Santeny 5:38 6:08 6:23 6:38 6:53 7:08 7:23 7:38 7:53 8:08 8:23 8:38 8:53 9:08 9:23 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:38 20:08 21:08 sur le réseau (au format papier ou rechargeables Graviers -

Missions Locales FONTENAY-SOUS-BOIS

LE RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES FONTENAY-SOUS-BOIS DU VAl - DE - MARNE LE PERREUX-SUR-MARNE VILLIERS- SUR-MARNE MAISONS-ALFORT CACHAN VITRY-SUR-SEINE CRETEIL CHOISY LE-ROI FRESNES VILLENEUVE ST-GEORGES BOISSY-ST-LEGER Mission Locale Bièvre Val - de - Marne Chevilly-Larue, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais 01.42.37.57.85 Mission Locale VIVA Villeneuve-Saint-Georges, Valenton Mission Locale Orly - Choisy 01.45.10.91.30 Ablon-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi 01.48.84.81.26 Mission Locale Villes du Nord du Bois Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Saint-Mandé Mission Locale INNOVAM 01.85.33.15.50 Arcueil, Cachan, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif 01.41.98.65.00 Mission Locale des Bords de Marne Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Mission Locale Ivry - Vitry Chennevières-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne 01.47.18.14.30 01.48.71.20.00 Mission Locale Maisons - Alfort Mission Locale des Portes de la Brie Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Villiers-sur-Marne Saint-Maur des Fossés, Saint-Maurice 01.45.76.64.69 2016 - Missions Locales 01.43.96.20.39 Mission Locale du Plateau Briard I Mission Locale de la Plaine Centrale Boissy-Saint-Léger, Mandres-les-Roses, RGH Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Marolles-en-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, OUE du Val-de-Marne Limeil-Brévannes Périgny-sur-Yerres, Santeny, Sucy-en-Brie, Villecresnes 01.43.99.28.00 01.56.32.30.70 © Jenny Vos partenaires de l’ emploi Votre contact au sein de la Mission Locale : Missions Locales d u V a l- d e- M a r n e Un vivier de candidats de 16 à 25 ans, 22 664 jeunes de 16 à 25 ans ‘ 11 Missions Un interlocuteur Locales en accompagnés vers l’emploi, unique, Un suivi de candidats par plus de 200 professionnels ‘ Val - de - Marne en emploi, Un service gratuit et de proximité. -

Envoyer SETRA Au 93100

Rendez-vous sur le portail 21 BOISSY-SAINT-LEGER VERNEUIL-L’ETANG NOUVEAU SERVICE iledefrance-mobilites.fr Verneuil-l’Étang Le samedi (sauf jours fériés) Le dimanche et jours fériés pour connaître les bons Guignes BOISSY-SAINT-LEGER Gare de Boissy-Saint-Léger 6:15 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 BOISSY-SAINT-LEGER Gare de Boissy-Saint-Léger 7:15 10:15 13:15 16:15 19:15 VILLECRESNES Gros Chêne 6:21 6:51 7:21 7:51 8:21 8:51 9:21 9:51 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 VILLECRESNES Gros Chêne 7:21 10:21 13:21 16:21 19:21 Pour acheter 1 SMS Ozouer-le-Voulgis comportements à adopter Tournebride 6:21 6:51 7:21 7:51 8:21 8:51 9:21 9:51 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 Tournebride 7:21 10:21 13:21 16:21 19:21 = Solers Trianon 6:22 6:52 7:22 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 votre ticket Rue Foreau 6:23 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 Trianon 7:22 10:22 13:22 16:22 19:22 dans les transports Soignolles-en-Brie SANTENY Libération 6:25 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 Rue Foreau 7:23 10:23 13:23 16:23 19:23 par SMS* 1 TICKET RN Santeny 6:26 6:56 7:26 7:56 8:26 8:56 9:26 9:56 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 SANTENY Libération 7:25 10:25 13:25 16:25 19:25 Coubert BUS durant la crise sanitaire.