LOISEL Mémoire Des Morts.Indd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Histoire Du Village De Lisle.Indd

BULLETIN SOCIÉTÉ DE LA ARCHÉOLOGIQUE SCIENTIFIQUE & LITTÉRAIRE DU VENDÔMOIS ANNÉE 2014, pages 59 à 67 Histoire du village de Lisle en Vendômois histoire de Lisle MICHEL DE SACHY Résumé : Dès la préhistoire, 100 millions d’années, Lisle à la Préhistoire des sites habités et des silex taillés. Au Moyen Âge, et la période gallo-romaine importante famille des seigneurs de Lisle. XIIe siècle : fondation de l’église origine du village. Deux bombar- dements 2e Guerre mondiale. Quelques belles maisons La préhistoire marque fortement notre village. En familiales et lieux-dits évocateurs. 1983, la Société archéologique du Vendômois a publié Mots-clés : Silex préhistoire, seigneurie de Lisle, un excellent bulletin sur l’archéologie de la vallée du église paroisse et village, quelques belles maisons et Loir Vendômois et l’apport de la photographie lieux-dits évocateurs. aérienne, d’où il ressort que le territoire actuel de notre village a connu une population et des activités, dès la préhistoire, conservant de l’ère secondaire des silex, datant du crétacé, fin de l’ère secondaire soit 70 à 100 millions d’années et que l’on trouve principale- ment sur le coteau. Du début de l’ère tertiaire datent Savateau ou l’origine de Lisle des brèches, roches en forme de très volumineux cail- loux visibles au bord de la route. Ensuite, l’ère quater- D’entrée, deux paradoxes caractérisent Lisle : le naire apporte des dépôts d’alluvions, limons argileux village tient son nom d’un lieu-dit situé sur la commune en surface sur couches de sable ocre, rouge, puis voisine, Saint-Firmin-des-Prés, et il a donné son nom à blanc. -

Population 41.Pdf

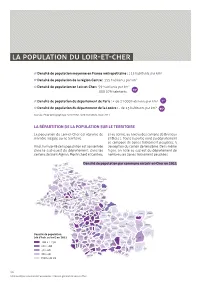

-- Densité de population moyenne en France métropolitaine : 115 habitants par km² Densité de population de la région Centre : 155 habitants par km² Densité de population en Loir-et-Cher : 59 habitants par km² 70e 330 079 habitants er Densité de population du département de Paris : + de 21 000 habitants par km² 1 Densité de population du département de la Lozère : - de 15 habitants par km² 96e Sources : Étude démographique Loir-et-Cher 2020 Livre Blanc. Insee 2011. LA RÉPARTITION DE LA POPULATION SUR LE TERRITOIRE La population du Loir-et-Cher est répartie de et au centre, au niveau des cantons de Bracieux manière inégale sur le territoire. et Blois 1. Toute la partie nord du département se compose de zones faiblement peuplées, à Ainsi, la majorité de la population est concentrée l’exception du canton de Vendôme. De la même dans le sud-ouest du département, dans les façon, on note au sud-est du département de cantons de Saint-Aignan, Montrichard et Contres, nombreuses zones faiblement peuplées. LE GAULT- DU-PERCHE Densité de population par commune en Loir-et-Cher en 2011 LE PLESSIS- DORIN ST-AVIT ARVILLE OIGNY LE POISLAY SOUDAY LA FONTENELLE ST-AGIL DROUÉ BOURSAY RUAN- MONDOUBLEAU SUR-EGVONNE CHOUE BOUFFRY LA CHAPELLE- VILLEBOUT BAILLOU CORMENON VICOMTESSE ST-MARC- FONTAINE- MEMBROLLES RAOUL DU-COR CHAUVIGNY- BEAUCHÊNE ST-JEAN- PRÉNOUVELLON ROMILLY DU-PERCHE FROIDMENTEL VERDES BRÉVAINVILLE OUZOUER- TRIPLEVILLE SARGÉ- LE TEMPLE ST-HILAIRE- LE-DOYEN SUR-BRAYE LA VILLE- LA-GRAVELLE AUX-CLERCS SEMERVILLE DANZÉ MORÉE MOISY BINAS BUSLOUP -

Canton De Morée. Morée. Brévainville. Busloup

Canton de Morée. Ce canton renferme 14 communes qui seules ou réunies entretiennent une école publique. Quelques-unes même ont des écoles privées. Morée. L'école publique de Morée est dirigée par le Sieur Duguet. Ce n'est pas, à beaucoup près, la meilleure du canton. L'instituteur qui est doué d'excellentes qualités comme époux, comme père de famille, n'a pas celles qui conviennent aux fonctions qu'il exerce. Son intelligence est bornée, sa capacité très médiocre ; il a du zèle, de la bonne volonté, mais il obtient peu de succès. Nous croyons qu'exiger plus de ses efforts, ce serait tenter l'impossible. Il se recommande du reste par sa conduite et sa moralité. L'instituteur privé, M. Beulay est tout l'opposé du sieur Duguet. C'est un homme intelligent, capable, d'un extérieur imposant, d'une tenue parfaite et bien propre à donner à ses élèves une bonne direction. L'enseignement dans cette école est développé d'une manière convenable, les enfants travaillent et les succès s'obtiennent. M. Beulay fait honneur à son état. Aussi jouit-il comme homme et comme instituteur de la considération générale. L'école de filles, placée au Bureau de bienfaisance et dirigée par une Sœur de la Sagesse, ne se distingue ni par la tenue ni par les résultats. Les enfants sont en trop grand nombre et trop pressés dans une salle étroite pour que la discipline soit facile à contenir et pour que les élèves puissent bien travailler. Brévainville. À la tête de l'école de Brévainville se trouve le sieur Foisy. -

Rankings Municipality of Busloup

9/28/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links FRANCIA / CENTRE VAL DE LOIRE / Province of LOIR ET CHER / Busloup Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA Municipalities Powered by Page 2 Ambloy Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin La Fontenelle AdminstatAngé logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH La Madeleine- Areines FRANCIA Villefrouin Artins La Marolle- Autainville en-Sologne Authon La Ville- Avaray aux-Clercs Averdon Lamotte- Azé Beuvron Baillou Lancé Bauzy Lancôme Beauce la Landes- Romaine le-Gaulois Beauchêne Langon-sur-Cher Billy Lassay- sur-Croisne Binas Lavardin Blois Le Controis- Boisseau en-Sologne Bonneveau Le Gault- Bouffry du-Perche Boursay Le Plessis-Dorin Bracieux Le Plessis- Brévainville l'Échelle Briou Le Poislay Busloup Le Temple Candé- Les Essarts sur-Beuvron Les Hayes Cellé Les Montils Cellettes Les Roches- Chailles l'Évêque Chambord Lestiou Champigny- Lignières en-Beauce Lisle Chaon Loreux Châteauvieux Lorges Châtillon- Lunay sur-Cher Maray Châtres-sur-Cher Marchenoir Powered by Page 3 Chaumont- Marcilly- L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin sur-Loire en-Beauce Adminstat logo Chaumont- Marcilly- DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH FRANCIA sur-Tharonne en-Gault Chauvigny- Mareuil-sur-Cher du-Perche Marolles Chémery Maslives Cheverny Maves Chissay- -

BULLETIN MUNICIPAL Votre Agence Place Du 8 Mai 41160 MORÉE 02 54 82 60 46

Fréteval 2017 BULLETIN MUNICIPAL Votre agence Place du 8 Mai 41160 MORÉE 02 54 82 60 46 www.ca-valdefrance.fr ENTREPRISE SEBASTIEN GAY aide informatique du Vendômois alarme antenne tv informatique SARL GOUIN vente installation dépannage COUVERTURE Charpente - Couverture - Plâtrerie 4 impasse des tournesols Aménagement de combles 41160 FRETEVAL 06.46.32.53.14 06 82 11 02 20 02.54.67.05.02 [email protected] [email protected] 41160 FRÉTEVAL MALADIE AUTO RETRAITE HABITATION Pour tous renseignements : Rodolphe GIBOTTEAU Agent Général d’Assurances 41160 MORÉE Tél. : 02 54 82 75 55 E-mail : [email protected] Sommaire 4 BILLET DU MAIRE 22 ENFANCE ET JEUNESSE › École de Fréteval 8 INFORMATIONS GÉNÉRALES › École de Morée › Accueil du Public › L'accueil périscolaire, l'accueil de loisirs › École de Fréteval et les animations jeunesse › Trésorerie de Morée › Cantine de Fréteval › Délivrance des passeports › Mot de l’APE et des cartes d’identités › Recensement militaire obligatoire à 16 ans 29 INTERCOMMUNALITÉ › Plan de Sauvegarde Communal de Fréteval › Bilan de l'action de la Communauté du › La maison de la justice et du droit à Blois Perche & Haut Vendômois › L'accès au droit Morée › Venez pratiquer le vélo en Perche & Haut › Assistantes sociales Vendômois › Le réaménagement de l'Office de Tourisme 10 INFORMATIONS SOCIALES › Médiathèque du Perche & Haut Vendômois › Cabinet d’infirmières à Fréteval › Jeu de piste : jouer en randonnant › Plan canicule et veille estivale › Mission Locale du Vendômois › Colis de Noël -

S Reporters, Partez À La Découverte Du Patrimoine Local Du Perche Et Haut Vendômois

Ami(e)s reporters, partez à la découverte du Patrimoine local du Perche et Haut Vendômois. Au départ de l’Office de Tourisme à Fréteval, 3 circuits au choix vous permettront de parcourir le territoire et découvrir sous un nouvel angle, le patrimoine qui vous entoure. À la clé, un diplôme du jeune reporter et des bonbons à partager en famille ! Nous vous invitons à vous munir du guide touristique du Perche & Haut Vendômois à l’Office de Tourisme pour vous accompagner sur le chemin ! Ne vous mettez pas en danger sur le bord de la route. La Communauté du Perche & Haut Vendômois et l’Office de Tourisme déclinent toutes responsabilités en cas de blessures. Renseignements : 02 54 82 35 01 [email protected]—www.cphv41.fr Pour obtenir ton diplôme, tu dois valider au minimum 6 étapes ! Long. : 1.0961566736107216 ) Pour la première étape rendez- possède une petite cavité à sa base, 1 vous à Busloup à la chapelle Ste trouve la. À ton avis, quel âge à cet 9 Puis à Ruan-sur-Egvonne 11 Pour la dernière étape Radegonde. Pour t’y rendre, à arbre ? ( La. : 47.99036632836045 / photographie la fontaine de rendez-vous à Villebout Busloup prends la première route à Long. : 1.0303496004944463 ) l’enfant à la carpe. Attention à la devant le monument dédié aux circulation. ( La. : aviateurs de la Seconde Guerre droite dans le virage (en venant de À Droué se dresse le site de la 5 48.01303436148355 / Long. : Mondiale. Le site est situé à Fréteval), puis à la patte d’oie prends Pierre Cochée. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 41 LOIR-ET-CHER INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 41 - LOIR-ET-CHER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 41-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 41-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 41-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 41-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Bulletin Municipal

FRÉTEVALBULLETIN MUNICIPAL 2018 Parquet massif • Charpente • Panneau lamellé collé POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE FUNERARIUM BRILLARD PIERRE SARL Claude DRIOT ❖ Dribois Organisation complète des obsèques ❖ Transport mortuaire ❖ Articles funéraires Chêne ❖ Contrats obsèques Douglas ❖ Tous travaux de marbrerie 13, rue de la Grande Chainée - 41100 ST-FIRMIN-DES-PRÈS Les Cercueils 41160 Fréteval 06 58 07 83 70 • 02 54 82 06 36 Tél. : 02 54 23 43 95 [email protected] Fax : 02 54 23 61 45 TAXI DU VENDÔMOIS Céline et Philippe BELLANGER Conventionné Sécurité Sociale Toutes distances Artisan Boulanger • Transports de Malades assis. Pâtissier • Particuliers. • Transports scolaires. • Liaisons Gares - Aéroports. 9 rue de l'Étang • 7 jours / 7. 41160 FRÉTEVAL Tél : 02 54 82 61 32 02 54 23 60 82 Parquet massif • Charpente • Panneau lamellé collé POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE FUNERARIUM BRILLARD PIERRE SARL Sommaire Claude DRIOT ❖ Dribois Organisation complète des obsèques ❖ Transport mortuaire ❖ Chêne Articles funéraires 4 BILLET DU MAIRE 22 ENFANCE ET JEUNESSE ❖ Contrats obsèques Douglas › École A. Daudet de Fréteval 8 INFORMATIONS GÉNÉRALES ❖ Tous travaux de marbrerie › École Jean de la Fontaine de Morée › Accueil du Public › L'accueil périscolaire, l'accueil de loisirs 13, rue de la Grande Chainée - 41100 ST-FIRMIN-DES-PRÈS Les Cercueils 41160 Fréteval › Frétevalloises, Frétevallois et les animations jeunesse 06 58 07 83 70 • 02 54 82 06 36 › École de Fréteval › Cantine de Fréteval Tél. : 02 54 23 43 95 [email protected] › Trésor public de Morée -

Le Réseau De Lecture Publique En Loir-Et-Cher Bilan Statistique 2007-2018

LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE EN LOIR-ET-CHER BILAN STATISTIQUE 2007-2018 MAI 2020 LES ÉTUDES DE L’OBSERVATOIRE N° 92 DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : JEAN-LUC BROUTIN PRÉSIDENT DE L'OBSERVATOIRE DE L'ECONOMIE ET DES TERRITOIRES Publication électronique Dépôt légal à parution ISSN N° 2607-2386 Observatoire de l'Economie et des Territoires 2 Méthodologie ................................................................................................................................................................................................4 Synthèse ......................................................................................................................................................................................................5 Le réseau ......................................................................................................................................................................................................6 Les équipes ...................................................................................................................................................................................................8 Statut des personnels ...................................................................................................................................................................................8 Qualification et formation des équipes ........................................................................................................................................................10 -

Enquête Publique Unique 2

DEPARTEMENT DE LOIR ET CHER ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE relative à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) du Perche & Haut Vendômois à l'abrogation des cartes communales des communes de Busloup, Lignières et Ouzouer-le-Doyen à la création d'un périmètre délimité des abords autour de l'Eglise de Busloup Décision du Tribunal Administratif d'Orléans n° E20000083 / 45 du 05/08/ 2020 Arrêté de Monsieur le Président de la communauté de communes du Perche et Haut Vendômois en date du 21/09/2020 2 - CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE Enquête publique réalisée du lundi 12 octobre 2020 au vendredi 13 novembre 2020 inclus commission d'enquête Bernard COQUELET, Président Antoine SORIANO, Guy SCHNOERING membres titulaires 5 – LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE ° Introduction Ainsi qu'il a été mentionné dans le rapport ci-joint,l'enquête publique unique relative : - à l'élaboration du Plan Local Urbanisme intercommunal (PLUi) du Perche & Haut Vendômois, - à l'abrogation des cartes communales des communes de Busloup, Lignières et Ouzouer-le- Doyen, - à la création d'un périmètre délimité des abords autour de l'église de Busloup, a été conduite par la commission d'enquête désignée par la présidente du tribunal administratif, par ordonnance n° E20000083/45 du 05/08/2020 ° M . Bernard COQUELET, en qualité de Président, ° Mrs Antoine SORIANO et Guy SCHNOERING en tant que membres titulaires Considérant que l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal est l'occasion de disposer d'un document de planification commun pour l'ensemble des communes. La réflexion de l'équilibre des territoires, entre développement urbain et protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, est pertinente à l'échelle intercommunale. -

Ce Qui Va Changer

COMMUNICATION AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE — SMO LOIR-ET-CHER NUMÉRIQUE TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS : CE QUI VA CHANGER Le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Loir-et-Cher Numérique, constitué du Conseil départemental, du Conseil régional et de l’ensemble des intercommunalités, s’est engagé à faire bénéficier tous les Loir-et-Chériens du haut ou du très haut débit d’ici à 2021. Un programme de déploiement est en cours via différentes technologies selon la typologie des territoires. L’AUGMENTATION DE DÉBIT POUR LE PERCHE & HAUT VENDÔMOIS L’évolution du débit se fera habitations, ce qui améliore considérablement le selon trois dispositifs : débit de la connexion internet. Les habitants situés à moins d’1,2 km des armoires LA FIBRE OPTIQUE JUSQU’À L’HABITATION bénéficieront d’une connexion en VDSL2 qui (FTTH) leur permettra d’atteindre un débit d’au moins – Fin 2018-2021 30 Mbit/s. Les habitations plus éloignées verront leur débit augmenter jusqu’à 10 Mbit/s. La fibre optique sera déployée jusqu’aux habitations à la place du réseau cuivre actuel. Le débit de la connexion sera d’au moins 100 Mbit/s. CONNEXION PAR SATELLITE – À partir de janvier 2017 LA MONTÉE EN DÉBIT Les habitations qui ne peuvent bénéficier ni de la – En cours, jusqu’en 2018 fibre optique, ni de la montée en débit, pourront prétendre au « Passeport inclusion numérique », Le SMO implante une armoire de montée en débit une subvention attribuée par le SMO leur permettant à côté de l’armoire de répartition existante et l’acquisition d’un kit satellite et son installation. -

Infrastructure

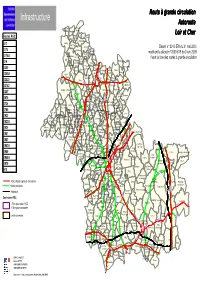

RRRoRooouuuutttteeee ààà gggrgrrraaaannnnddddeeee ccciciiirrrrccccuuuullllaaaattttiiiioooonnnn Infrastructure AAAuAuuuttttoooorrrroooouuuutttteeee Le Plessis- Le Gault- Dorin Saint-Avit Perche LLLoLoooiiiirrrr eeetettt CCChChhheeeerrrr Routes RGC Le Poislay Oigny Arville La Fontenelle D17 Souday Saint-Agil Droué Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 D174 Boursay Ruan-sur- modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 D176A Bouffry Egvonne Mondoubleau Choue fixant la liste des routes à grande circulation Baillou La Chapelle- Villebout D19 Vicomtesse Membrolles Saint-Marc- Fontaine- Cormenon Raoul Saint-Jean- D200 du-Cor Chauvigny- Prénouvellon Romilly du-Perche Froidmentel Beauchêne Brévainville Ouzouer- Verdes D D D D D D D D D le-Doyen Tripleville 1 1 1 Saint-Hilaire-1 1 1 D200A Le Temple 1 1 1 9 9 9 Sargé- 9 9 9 La Ville- la-Gravelle9 9 9 sur-Braye DDD aux-Clercs MoréeDDD333 Semerville 0 0 0 333555 0 0 0 555 0 0 0 555777 Moisy 1 1 1 777AAA 1 1 1 AAA D2020 Danzé 1 1 1 AAA DD333555777 N N N 777 N N N N N N Ouzouer- Épuisay DD333555777 Busloup Binas D2152 Fréteval La Colombe le-Marché DDD DDD 999 999 Lisle Savigny-sur-Braye 555 Vievy-le-Rayé Autainville 557 57 7 Rahart D357 7 7 7 Pezou Azé Lignières Saint-Laurent- Fortan 4 4 4 Villermain Saint-Firmin- 4 4 4 des-Bois D675 222 Renay 999 Mazangé Beauvilliers DDD Cellé des-Prés DDD Marchenoir La Chapelle- Saint-Ouen Saint-Léonard- D724 Bonneveau Enchérie Fontaine- Lunay Villiers- Meslay Rocé en-Beauce Lorges Vendôme Épiais Oucques Le Plessis- les-Coteaux sur-Loir Faye l'Échelle Briou D765 Troo