Chatillon- -Coligny --, 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

UTA Montargis-Gien 15 05 14.Pdf

La Direction Départementale des Territoires du Loiret Mai 2014 Service prospective et action territoriales Unité Territoriale d’Aménagement de Montargis-Gien Montargis Accueil du public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h Urbanisme - Permis de construire le jeudi sur rendez-vous de 7 h 45 à 18 h 45 DDT du Loiret 25, rue Jean-Jaurès - BP 711 - 45207 Montargis Cedex Tél. : 02 38 28 30 40 - Fax. : 02 38 28 30 51 Réalisation : communication / Courriel : [email protected] Site internet : www.loiret.gouv.fr Conception La Direction Départementale des Territoires du Loiret UTA de Montargis-Gien Régis Dewez 3050 Chef de l’UTA de Montargis-Gien Chevry- Le-Bignon- Dordives sous-le- Mirabeau Bignon Bazoches- Chevannes sur-le-Betz Sceaux-en- Pers-en- Rosoy- Gâtinais le-Vieil Ferrières Gâtinais Préfontaines Nargis Ervauville Courtempierre Treilles- Fontenay- Mérinville Foucherolles en- sur- La Selle- Corbeilles Gâtinais Girolles Loing sur- Griselles Accueil - Secrétariat le-Bied Saint-Loup- Saint- Mignerette 3 de-Gonois Hilaire- Nicole Touratier 3071 Gondreville Cepoy les- Mignères Andresis Corquilleroy Courtemaux Mézières- Chapelon Paucourt Louzouer Chantecoq en- Fréville- Villevoques Chalette- La Chapelle- Thorailles Gâtinais Courtenay du- Moulon sur-Loing Saint- La Selle- Gâtinais Ladon Pannes Sépulcre Saint- en- Quiers- Maurice- Hermoy Chuelles Nesploy sur-Bezonde Ouzouer- Montargis sous- sur- Villemoutiers Amilly Bellegarde Bellegarde Fessard Villemandeur Saint- Saint- Firmin- Montcorbon Germain- Auvilliers- -

PLAN DE ZONAGE Nord Nevoy

428 rural 226 357 nº 11 232 Pièce 227 A dit 117 194 121 Route CHANTOISEAU 193 de 195 4.13 427 228 229 241 Gien Chemin Pithiviers 230 255 120 rural la Légende : à nº 10 à 242 231 Chemin dit de Cx Dampierre-en-Burly COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES Bussière 243 Limite des zones Bussière Langesse Chemin à la à la Dampierre-en-Burly Bussière 245 Chemin rural rural 244 Dampierre-en-Burly nº 10 Chemin dit 118 99 Espace boisé classé à conserver de de a 119 LA BELIE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL dit Bâtiments pour lesquels le changement b rural 874 de destination est autorisé et réglementé a nº 11 Chemin dit rural c no20 z 92 Limite administrative de Dampierre - en - Burly 100 de z 98 869 Gien 101 d à 1 La à Bussière 102 4.13 Eléments du paysage à préserver Langesse Langesse Chemin a Route Patrimoine architectural : 93 4.15 N N 4.14 Bâti/ouvrage remarquable Bt Bâtiment à Ch Château 105 106 b Eg Eglise 15 96 2 Elément architectural 104 DEPENDANCES DES CHATELLIERS 107 Gien a Chp Chapelle 94 Cx Croix e 103 97 Mo Moulin 112 départementale d PLAN DE ZONAGE Tr Tour Langesse 0B 108 871 de Nevoy 14 c Nord Patrimoine naturel : f Haie z b 109 Echelle : 1/5000 Arbre 111 Mare c no19 er Alignement d'arbres Objet Arrêté le 1 mars 2019 11 No44 Approuvé le N g h 12 N 110 Révisé le 72 95 10 Modifié le 13 rural 113 Mis à jour le x LA PAILLARDIERE a 169 y LA JOUANNE 114 70 j 106 Désert 118 GEOMEXPERT sas - 1, rue Niepce - 45700 Villemandeur DEPENDANCES DE LA JOUANNE 170 N AO 119 9 Chemin 39 de 117 N 171 du 116 w Evêques Evêques Evêques Evêques Evêques -

Ligne 3 Orléans Châteauneuf-Sur-Loire Gien Briare Bonny-Sur-Loire Châtillon-Sur-Loire

Ligne 3 Orléans Châteauneuf-sur-Loire Gien Briare Bonny-sur-Loire Châtillon-sur-Loire v N° de voyage et service minimum garanti 219 281 311 221 v 207 225 253 213 261 231 209 233 v 283 235 v 319 239 243 241 223 245 v 285 217 269 v 255 271 249 v 259 250 v 275 251 297 301 303 307 v 309 SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO SCO k Périodicité PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS PVS ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ ÉTÉ lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi lundi mardi mardi lundi mardi lundi lundi lundi lundi lundi mardi lundi lundi mardi lundi lundi lundi dimanche y Jours de fonctionnement à à à à à à mercredi à à mercredi à à à à à à à à à à à à à à à vendredi samedi samedi samedi samedi samedi samedi samedi samedi samedi samedi samedi jeudi jeudi samedi jeudi samedi samedi samedi samedi samedi jeudi vendredi samedi jeudi samedi samedi samedi et jours fériés vendredi vendredi vendredi vendredi vendredi ORLÉANS Gare Routière 6:00 7:05 7:15 12:15 12:15 12:50 13:10 13:30 13:45 15:40 16:30 16:45 17:00 17:30 17:30 18:00 18:30 18:30 18:30 19:00 19:30 11:20 12:05 17:20 18:05 Carré Saint Vincent 12:55 13:16 15:46 16:50 17:06 18:06 Droits de l'Homme (TRAM) 6:05 7:10 7:20 12:20 12:20 13:35 13:50 16:35 17:35 18:35 18:35 19:05 19:35 11:25 12:10 17:25 18:10 Pont Bourgogne 12:58 13:20 15:50 16:55 17:10 18:10 FLEURY-LES-AUBRAIS Gare SNCF 17:40 18:35 -

8. 2. 90 Gazzetta Ufficiale Delle Comunità Europee N. C 30/35

8. 2. 90 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 30/35 Proposta di direttiva del Consiglio del 1989 relativa all'elenco comunitario delle zone agrìcole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia) COM(89) 434 def. (Presentata della Commissione il 19 settembre 1989) (90/C 30/02) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando che la richiesta di cui trattasi verte sulla classificazione di 1 584 695 ha, di cui 8 390 ha ai sensi visto il trattato che istituisce la Comunità economica dell'articolo 3, paragrafo 3, 1511 673 ha ai sensi europea, dell'articolo 3, paragrafo 4 e 64 632 ha ai sensi dell'articolo vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE; 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (*), modificata da ultimo dal regolamento considerando che i tre tipi di zone comunicati alla (CEE) n. 797/85 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, Commissione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE ; che, in effetti, il vista la proposta della Commissione, primo tipo corrisponde alle caratteristiche delle zone montane, il secondo alle caratteristiche delle zone svantag visto il parere del Parlamento europeo, giate minacciate di spopolamento, in cui è necessario considerando che la direttiva 75/271/CEE del Consiglio, conservare l'ambiente naturale e che sono composte di del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle terreni agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni zone -

Votre Guide De L'été

VOTRE GUIDE DE L’ÉTÉ votre Département ' EDITO Marc Gaudet Frédéric Néraud Président du Conseil départemental du Loiret Président de Tourisme Loiret Le Loiret, terre d’explorations : que l’aventure commence ! Chères Loirétaines, chers Loirétains, au milieu de la nature… Pour l’accrobranche ou un baptême en montgolfière, c’est donc aussi Vous connaissez évidemment notre département par ici ! «puisque vous y vivez au quotidien. Et si pourtant, Pour ceux tentés par l’aventure, vous pourrez le Loiret était la destination de vos prochaines prendre la barre d’un bateau habitable sans vacances ? permis pour une croisière sur le canal de Briare Nous vous proposons, à travers ce numéro ou bien dormir dans une cabane, une yourte ou spécial, d’embarquer pour une terre inconnue, en bivouac… recelant de nombreux trésors cachés, et qui Ce programme estival 2018 vous offre par mérite indéniablement l’exploration. ailleurs de belles nouveautés : guinguettes en Reconnu sur le plan touristique grâce au Val de bord de Loire, location de vélos pour des balades Loire, le Loiret renferme bien d’autres pépites guidées en forêt d’Orléans, organisation disséminées dans la Beauce, le Gâtinais, le d’escape game dans plusieurs lieux insolites… Giennois ou la Sologne. Partez ainsi, au fil des Chacun découvrira ou redécouvrira les richesses pages, à la découverte des charmes simples de du département. paysages, de belles pierres ou d’un bon plat à Pour des promenades originales, des déguster. rencontres passionnantes, des parcours sportifs Cet été, que vous ayez un après-midi ou deux dépaysants, c’est sûr, cet été, rendez-vous dans jours à consacrer à cette escapade, vous pourrez votre département ! profiter des nombreux atouts de notre terroir. -

ARRETE D'ouverture D'enquête

PR ÉFET DU LOIRET Direction départementale des territoires - A R R E T E - Service Eau Environnement et Forêt AFFAIRE SUIVIE PAR EMILIE GAMEL prescrivant une enquête publique TELEPHONE 02 38 52 47 52 COURRIEL EMILIE .GAMEL @LOIRET .GOUV .FR relative à une demande d'autorisation REFERENCE EG /EAU /AUTO 2013/ DSR VELOROUTE /C.G conformément au Code de l'Environnement et notamment le Titre I du Livre II partie réglementaire ainsi que les Titres II des Livres Ie des parties législative et réglementaire Projet présenté par le Conseil Général du Loiret en vue de réaliser une véloroute le long des canaux du Loing et de Briare, sur le territoire des communes de BRIARE, CHATILLON-COLIGNY, DAMMARIE SUR LOING, DORDIVES, ESCRIGNELLES, GIROLLES, MONTBOUY, MONTCRESSON, NARGIS, OUZOUER SUR TREZEE et SAINTE GENEVIEVE DES BOIS. Le Préfet du Loiret Officier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre National du Mérite VU le Code de l'Environnement, notamment le livre I, le titre II du livre I, partie législative (articles L.123-1 et suivants) et le titre 1 er du livre II, partie réglementaire (articles R.123-1 et suivants), VU le Code Rural, notamment son livre I et son livre II nouveau, VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles R.1416-1 et suivants, VU le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 modifié relatif à l'exercice de la Police des eaux, VU l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2005 fixant la répartition des compétences entre les services dans le domaine de la Police et de la gestion des eaux, VU la liste départementale des commissaires-enquêteurs, -

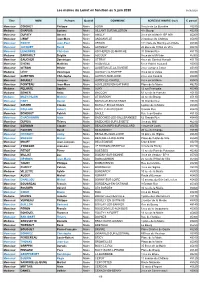

Les Maires Du Loiret En Fonction Au 5 Juin 2020 05/06/2020

Les maires du Loiret en fonction au 5 juin 2020 05/06/2020 Titre NOM Prénom Qualité COMMUNE ADRESSE MAIRIE (rue) C postal Monsieur COIGNET Philippe Maire ADON 9 route de La Bussière 45230 Madame CHAPUIS Lysiane Maire AILLANT-SUR-MILLERON 4 le Bourg 45230 Monsieur DUPATY Gérard Maire AMILLY 3 rue de la Mairie -BP 909 45209 Monsieur LIROT Jean-Marc Maire ANDONVILLE 2 impasse du Château 45480 Monsieur ROCHE Jean-Paul Maire ARDON 121 route de Marcilly-en-Villette 45160 Monsieur JACQUET David Maire ARTENAY 20 place de l'Hôtel de Ville 45410 Monsieur LEGENDRE Christian Maire ASCHERES-LE-MARCHE 31 Grande Rue 45170 Madame BARRAULT Brigitte Maire ASCOUX 9 rue de la Mi-Voie 45300 Monsieur GAUCHER Dominique Maire ATTRAY 4 rue du Général Hurault 45170 Monsieur CHENU Matthieu Maire AUDEVILLE 6 rue Robert Foucault 45300 Monsieur CITRON Olivier Maire AUGERVILLE-LA-RIVIERE 2 rue Jacques Cœur 45330 Madame LÉVY Véronique Maire AULNAY-LA-RIVIERE 9 rue de la Vallée 45390 Monsieur GUERTON Christophe Maire AUTRUY-SUR-JUINE 2 rue des Essarts 45480 Monsieur GIRAULT Jacques Maire AUTRY-LE-CHATEL 8 rue de la Mairie 45500 Monsieur POINTEAU Jean-Marc Maire AUVILLIERS-EN-GATINAIS Place de la Mairie 45270 Madame PELHATE Sophie Maire AUXY 12 rue Principale 45340 Madame BENIER Anita Maire BACCON 61 rue de la Planche 45130 Madame MAZY-VILAIN Michèle Maire LE BARDON 44 rue du Bourg 45130 Monsieur HABY Daniel Maire BARVILLE-EN-GATINAIS 40 Grande Rue 45340 Monsieur GIRARD Claude Maire BATILLY-EN-GATINAIS 6 place de la Mairie 45340 Monsieur POULAIN Hubert Maire BATILLY-EN-PUISAYE -

RENAISSANCE BARGE - UPPER LOIRE & WESTERN BURGUNDY CRUISE (11147) the Renaissance Barge Cruising Along Canal De Briare

VIEW PACKAGE RENAISSANCE BARGE - UPPER LOIRE & WESTERN BURGUNDY CRUISE (11147) The Renaissance barge cruising along Canal de Briare Discover the charm and beauty of Upper Loire and Western Burgundy as you cruise along Canal de Briare and the Loire River aboard Renaissance. Both regions are stepped in history, culture Duration and picturesque scenery that will surely charm first-time and returning visitors. 6 nights France / Barge Destinations CULTURAL LUXURY France BARGE Travel Departs Paris Highlights Travel Ends Visit to and guided tour of the 7-lock flight at Rogny-Les-Sept-Ecluses, a Paris magnificent Château de Fontainebleau national historic monument Cruise across the aqueduct at Briare, built Visit Gien, home of the Faience pottery Experiences by Gustave Eiffel over the River Loire Cultural, Luxury Private wine tasting in Sancerre Excellent opportunities for walking and biking Renaissance was built in 1960 in Belgium and used to carry grain and ore. She was converted to a hotel barge in 1997 and now cruises in the waterways of Burgundy and Loire Valley. The elegant, 8-passenger Renaissance cruises along the scenic Canal de Briare, France’s oldest canal, and the Loire River, the longest river in the country. Renaissance can accommodate up to eight passengers with four spacious suites with en-suite facilities, saloon dining room, relaxing sun deck with spa pool, small library and bicycles. Renaissance will take you to the heart of upper Loire Valley region and western Burgundy, steeped in history, culture and breathtaking countryside. This classic cruise highlights include Château de Fontainebleau, Château de Ratilly and the charming towns of Gien and Briare. -

Dossier D'enquête Parcellaire

Département du Loiret Commune de Ferrières-en-Gâtinais Dossier d'enquête parcellaire DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE Aménagement d'un espace partagé ETAT PARCELLAIRE 2 Date Modifications / Observations mai 2016 DOSSIER : E06716 1, Rue Nicéphore NIEPCE 45700 VILLEMANDEUR MAIRIE DE FERRIERES-EN-GATINAIS Tel : 02.38.89.87.79 Cour de l'Abbaye Fax : 02.38.89.11.28 45210 FERRIERES-EN-GATINAIS [email protected] LEXIQUE DES TITULAIRES DE DROIT Code Intitulé N Nu-propriétaire U Usufruitier P Propriétaire B Bailleur à construction R Preneur I Indivision Données issues de la Direction Générale des Finances Publiques Déclaration d’Utilité Publique - Commune de Ferrières-en-Gâtinais ETAT PARCELLAIRE Références cadastrales Désignation cadastrale Superficie en m² Numéro d’ordre Nature Section N° Lieu-dit Totale Emprise Délaissé 1 H 204 Le Chemin de Sens Jardin Sol 1005 37 968 Références des propriétaires Date de Nom et prénom du Adresse des titulaires de Nom / Prénom Sexe Lieu de naissance Profession Droit naissance conjoint droit 765 Chemin sans issue DUBOIS André Raoul M 13/01/1949 045 BRAY-EN-VAL Retraité BOUZIAT Ghislaine NI* 13750 PLAN-D’ORGON DUBOIS Bernard Route de la Chapelle M 21/12/1951 045 FERRIERES Retraité BADAIRE Marie-Claire NI Lucien 45230 MONTBOUY DUBOIS Gérard Jean 51 Rue Jacques Monod M 01/12/1956 045 FERRIERES Electricien VIEZZI Solange NI Claude 77460 SOUPPES-SUR-LOING DUBOIS Marylène Auxiliaire de VINDREAU Jean 3 Rue des Genets F 22/01/1955 045 FERRIERES NI Renée puériculture François 45120 CEPOY 7 Avenue de Verdun PASQUET Henriette -

Feuille1 Km/Tps LIEU PL. DESCRIPTION

Feuille1 Km/Tps LIEU PL. DESCRIPTION ADRESSE PROPRIÉTAIRE TELEPHONE MAIL GÎTES LA BUSSIERE 5 110m2 – 3 chambres La Ferboiserie 45230 LA BUSSIERE 0238620488 / fax : 0238629837 [email protected] LA BUSSIERE 5 3 chambres La Chesnaye 45230 LA BUSSIERE 0238359939 / Le Petit Boucherot 45230 LA 3km/ LA BUSSIERE 5 91 m2 -3 chambres 0147481955 / 0238620488 [email protected] BUSSIERE Les Petits Augeons 45500 7km/8mn ARRABLOY 10 195 m2 – 4 chambres 0238620488 / fax : 0238629837 [email protected] ARRABLOY 10km/13mn OUZOUER S/TREZEE 7 100 m2 – 3 chambres La Chaurie 45250 OUZOUER S/T 0238296173 / 0238396525 10km/13mn OUZOUER S/TREZEE 8 170 m2 – 3 chambres La Tortillerie 45250 OUZOUER S/T 0238620488 / fax : 0238629837 [email protected] Maison Neuve 45250 OUZOUER 10km/13mn OUZOUER S/TREZEE 3 50 m 2 – 2 chambres 0238296231 / 0687994133 S/T Maison Neuve 45250 OUZOUER 10km/13mn OUZOUER S/TREZEE 4 55m 2 – 2 chambres 0238296231 / 0687994133 S/T Maison Neuve 45250 OUZOUER 10km/13mn OUZOUER S/TREZEE 2 40 m 2 – 1 chambre 0238296231 / 0687994133 S/T Maison Neuve 45250 OUZOUER 10km/13mn OUZOUER S/TREZEE 1 30 m2 – 1 chambre 0238296231 / 0687994133 S/T 10km/13mn OUZOUER S/TREZEE 4 97 m2 – 2 chambres 0238620488 / fax : 0238629837 [email protected] Château de Montlion 45250 10km/13mn OUZOUER S/TREZEE 3 34 m2 – 1 chambre 0238319243 / OUZOUER S/T 12km/13mn GIEN 7 98 m2 – 4 chambres 0238620488 / fax : 0238629837 [email protected] 85 rt d'Aillant 45230 CHATILLON- 12km/14mn CHATILLON-COLIG. 2 40 m2 – 1 chambre 0238620488 / fax : 0238629837 [email protected] COLIGNY 85 rt d'Aillant 45230 CHATILLON- 12km/14mn CHATILLON-COLIG. -

Nom De La Commune Adresse

ANNEXE 2BIS LISTE ET EMPLACEMENTS DES PANNEAUX D'AFFICHAGE ELECTORAUX CODE CIRCONSCRIPTION Nom de la commune Adresse COMMUNE LEGISLATIVE 1 3 ADON ROUTE DE LA BUSSIERE 2 4 AILLANT-SUR-MILLERON LE BOURG 4 4 AMILLY RUE DES HAUTES VARENNES 4 4 AMILLY RUES MAUPAS ET GENERAL DE GAULLE 4 4 AMILLY RUE DU MARECHAL JUIN 4 4 AMILLY RUE DES PONTS 4 4 AMILLY ANGLE RUE DE LA JUSTICE ET RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 4 4 AMILLY CLOS VINOT RUE FREDERIC CHOPIN 4 4 AMILLY RUE PIERRE SEMARD 4 4 AMILLY AVENUE D ANTIBES KM 110 4 4 AMILLY ROUTE DE VIROY, DEVANT LE COLLEGE R. SCHUMAN 4 4 AMILLY GROS MOULIN 4 4 AMILLY ECOLE DU CLOS VINOT 4 4 AMILLY ECOLE DE VIROY 4 4 AMILLY ECOLE DE ST FIRMIN DES VIGNES 4 4 AMILLY ECOLE DES GOTHS 4 4 AMILLY 58, RUE ALBERT FRAPPIN 4 4 AMILLY TERRES BLANCHES ANGLE BLUM/MAIRI 4 4 AMILLY RUE PHILIPPE SERGENT 5 5 ANDONVILLE PLACE DE LA MAIRIE 6 3 ARDON MAIRIE ROUTE DE MARCILLY 8 2 ARTENAY PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 8 2 ARTENAY MAIL EST 8 2 ARTENAY RUE D'AUVILLIERS, LIEU-DIT "AUTROCHE" 8 2 ARTENAY RUE D ORLEANS 8 2 ARTENAY RUE DE CHARTRES 9 5 ASCHÈRES-LE-MARCHÉ PLACE DU CHAMPART 10 5 ASCOUX 3 BIS RUE DE PITHIVIERS 10 5 ASCOUX MAIRIE 9 RUE DE LA MI VOIE 11 5 ATTRAY RUE DU GENERAL HURAULT 12 5 AUDEVILLE MAIRIE 6 RUE ROBERT FOUCAULT 13 5 AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE 2 RUE JACQUES CŒUR 14 5 AULNAY-LA-RIVIÈRE MAIRIE 9 RUE DE LA VALLEE 15 5 AUTRUY-SUR-JUINE HAMEAU DE LA PIERRE, RUE DE MEREVILLE 15 5 AUTRUY-SUR-JUINE HAMEAU DE FROMONVILLIERS, RUE D’ANDONVILLE 15 5 AUTRUY-SUR-JUINE HAMEAU DE BOISSY LE GIRARD 15 5 AUTRUY-SUR-JUINE BOURG : FACE MAIRIE, -

Chantiers Sur Les Routes 2.Pdf

YONNE Chantiers sur les routes SemaineSemaine 5,5, 2727 janvierjanvier auau 22 févrierfévrier 20202020 Augerville-la N Rivière - RD131 Remplacement d'un poteau SEINE-ET-MARNE EURE-ET-LOIR Aschères-le Égry - RD165 Marché - RD11 De Préfontaines à Extension du Extension du réseau BT Courtenay - RD38 réseau BT Raccordement réseau Courcy-aux-Loges - RD109 Extension du réseau BT Saint-Lyé-la Thorailles - RD2060 Chevilly - RD125 Forêt - RD106 Construction infrastructure Construction Réparation d'une réseau THD infrastructure réseau THD chambre France télécom sous chaussée Saran - RD520 Amilly - RD2007 Modification de la Pose de signalisation verticale sur l'enveloppe radar le portique dans le cadre Fay-aux-Loges - RD921 Saran - RD2701 du nouveau jalonnement Marigny-les-Usages - RD2152 Travaux de Réalisation d'un fonçage pour chargement des camions Création d'un ensemble de signalisation directionnelle pour aire de covoiturage Porte du Loiret desserte du «COSMETIQUE PARK» Saran - RD952000 Aménagement de la RD 2020 Nord du giratoire des Crocus au giratoire Meliès De Vennecy à Marigny-les-Usages - RD2152 Saran - RD557 De Boigny-sur-Bionne Terrassement sur accotement pour extention de la canalisation AEP (Adduction Eau Potable) YONNE Création d'un ensemble de signalisation directionnelle pour aire de covoiturage à Vennecy - RD2152 Viabilisation électrique Mardié - RD960 du COSMETIC PARK Déviation de réseau dans Bouzy la Forêt De Bouzy-la-Forêt à Châteauneuf-sur-Loire - RD948 le centre d'une création de giratoireRD88 Rmplcm. Reprise accotements suite pollution accident Saint-Ay - RD2152 poteau télécom Saint-Denis-en-Val - RD951 Sainte-Geneviève Création d'un branchement Fouille sur réseau Bouzy-la-Forêt - RD948 d'eau potable AEP dans le cadre de l'aménagement d'un T.A.G.