Razafikalomarieo PHILO M1 08.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ecosystem Profile Madagascar and Indian

ECOSYSTEM PROFILE MADAGASCAR AND INDIAN OCEAN ISLANDS FINAL VERSION DECEMBER 2014 This version of the Ecosystem Profile, based on the draft approved by the Donor Council of CEPF was finalized in December 2014 to include clearer maps and correct minor errors in Chapter 12 and Annexes Page i Prepared by: Conservation International - Madagascar Under the supervision of: Pierre Carret (CEPF) With technical support from: Moore Center for Science and Oceans - Conservation International Missouri Botanical Garden And support from the Regional Advisory Committee Léon Rajaobelina, Conservation International - Madagascar Richard Hughes, WWF – Western Indian Ocean Edmond Roger, Université d‘Antananarivo, Département de Biologie et Ecologie Végétales Christopher Holmes, WCS – Wildlife Conservation Society Steve Goodman, Vahatra Will Turner, Moore Center for Science and Oceans, Conservation International Ali Mohamed Soilihi, Point focal du FEM, Comores Xavier Luc Duval, Point focal du FEM, Maurice Maurice Loustau-Lalanne, Point focal du FEM, Seychelles Edmée Ralalaharisoa, Point focal du FEM, Madagascar Vikash Tatayah, Mauritian Wildlife Foundation Nirmal Jivan Shah, Nature Seychelles Andry Ralamboson Andriamanga, Alliance Voahary Gasy Idaroussi Hamadi, CNDD- Comores Luc Gigord - Conservatoire botanique du Mascarin, Réunion Claude-Anne Gauthier, Muséum National d‘Histoire Naturelle, Paris Jean-Paul Gaudechoux, Commission de l‘Océan Indien Drafted by the Ecosystem Profiling Team: Pierre Carret (CEPF) Harison Rabarison, Nirhy Rabibisoa, Setra Andriamanaitra, -

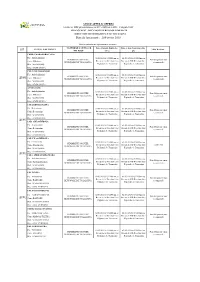

17 Avril 2018

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 07 MRI-DIRA A toutes les MPE présélectionnées en 2017 -2018 par le FID FINANCEMENT: MECANISME DE REPONSE IMMEDIATE DIRECTION INTER REGIONALE DE TOAMASINA Date de lancement : 17 Avril 2018 Pour la réalisation des infrastructures suivantes : Date et lieu de dépôt des Date et lieu d’ouverture des INTITULE DE PROJET MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE Visite des lieux LOT CAT offres plis EC TAMPOLO Fkt : TAMPOLO 02/05/2018 à 09 H 00 mn au 02/05/2018 à 09 H 30 mn au FID DIRECTION INTER REGIONALE Non Obligatoire mais Bureau de la Direction Inter Bureau de la Direction Inter Com : RANTABE DE TOAMASINA recommandée Régionale de Toamasina Régionale de Toamasina Dist : MAROANTSETRA Lot N°1 CAT 1 BAT Rég : ANALANJIROFO (Relance) EPP ANDROKAROKA Fkt : ANDROKAROKA 02/05/2018 à 09 H 00 mn au 02/05/2018 à 09 H 30 mn au FID DIRECTION INTER REGIONALE Non Obligatoire mais Com : MAROANTSETRA Bureau de la Direction Inter Bureau de la Direction Inter DE TOAMASINA recommandée Régionale de Toamasina Régionale de Toamasina Dist : MAROANTSETRA Rég : ANALANJIROFO CSB 1 SAHATELO Fkt : SAHATELO 02/05/2018 à 09 H 00 mn au 02/05/2018 à 09 H 30 mn au FID DIRECTION INTER REGIONALE Non Obligatoire mais Bureau de la Direction Inter Bureau de la Direction Inter Com : MASOMELOKA DE TOAMASINA recommandée Régionale de Toamasina Régionale de Toamasina Dist : MAHANORO Lot N°4 Rég : ATSINANANA CAT 1 BAT (Relance) CSB 1 AMBODIHARINA Fkt : AMBODIHARINA 02/05/2018 à 09 H 00 mn au 02/05/2018 à 09 H 30 mn au FID DIRECTION INTER REGIONALE Non Obligatoire mais Com : -

Candidats Fenerive Est Ambatoharanana 1

NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS GROUPEMENT DE P.P MMM (Malagasy Miara FENERIVE EST AMBATOHARANANA 1 KOMPA Justin Miainga) GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra Miarka FENERIVE EST AMBATOHARANANA 1 RAVELOSAONA Rasolo Amin'ny Andry Rajoelina) GROUPEMENT DE P.P MMM (Malagasy Miara FENERIVE EST AMBODIMANGA II 1 SABOTSY Patrice Miainga) GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra Miarka FENERIVE EST AMBODIMANGA II 1 RAZAFINDRAFARA Elyse Emmanuel Amin'ny Andry Rajoelina) FENERIVE EST AMBODIMANGA II 1 INDEPENDANT TELO ADRIEN (Telo Adrien) TELO Adrien AMPASIMBE INDEPENDANT BOTOFASINA ANDRE (Botofasina FENERIVE EST 1 BOTOFASINA Andre MANANTSANTRANA Andre) AMPASIMBE GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra Miarka FENERIVE EST 1 VELONORO Gilbert MANANTSANTRANA Amin'ny Andry Rajoelina) AMPASIMBE FENERIVE EST 1 GROUPEMENT DE P.P MTS (Malagasy Tonga Saina) ROBIA Maurille MANANTSANTRANA AMPASIMBE INDEPENDANT KOESAKA ROMAIN (Koesaka FENERIVE EST 1 KOESAKA Romain MANANTSANTRANA Romain) AMPASIMBE INDEPENDANT TALEVANA LAURENT GERVAIS FENERIVE EST 1 TALEVANA Laurent Gervais MANANTSANTRANA (Talevana Laurent Gervais) GROUPEMENT DE P.P MMM (Malagasy Miara FENERIVE EST AMPASINA MANINGORY 1 RABEFIARIVO Sabotsy Miainga) GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra Miarka FENERIVE EST AMPASINA MANINGORY 1 CLOTAIRE Amin'ny Andry Rajoelina) INDEPENDANT ROBERT MARCELIN (Robert FENERIVE EST ANTSIATSIAKA 1 ROBERT Marcelin Marcelin) GROUPEMENT DE P.P IRMAR (Isika Rehetra Miarka FENERIVE EST ANTSIATSIAKA 1 KOANY Arthur Amin'ny Andry Rajoelina) -

1 COAG No. 72068718CA00001

COAG No. 72068718CA00001 1 TABLE OF CONTENT I- EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................................................................. 6 II- INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 10 III- MAIN ACHIEVEMENTS DURING QUARTER 1 ........................................................................................................... 10 III.1. IR 1: Enhanced coordination among the public, nonprofit, and commercial sectors for reliable supply and distribution of quality health products ........................................................................................................................... 10 III.2. IR2: Strengthened capacity of the GOM to sustainably provide quality health products to the Malagasy people 15 III.3. IR 3: Expanded engagement of the commercial health sector to serve new health product markets, according to health needs and consumer demand ........................................................................................................ 36 III.4. IR 4: Improved sustainability of social marketing to deliver affordable, accessible health products to the Malagasy people ............................................................................................................................................................. 48 III.5. IR5: Increased demand for and use of health products among the Malagasy people -

MADAGASCAR 5Æ Tropical Cyclone Analanjirofo Region / Maroantsetra District Imagery Analysis: 08 March 2017 | Published 9 March 2017 | Version 1.0 TC20170306MDG

MADAGASCAR 5Æ Tropical Cyclone Analanjirofo region / Maroantsetra district Imagery analysis: 08 March 2017 | Published 9 March 2017 | Version 1.0 TC20170306MDG ¥¦¬Moroni 49°34'0"E 49°36'0"E 49°38'0"E 49°40'0"E 49°42'0"E 49°44'0"E 49°46'0"E 49°48'0"E 49°50'0"E 49°52'0"E 49°54'0"E 49°56'0"E Map location Antananarivo ¥¦¬ 15°18'0"S 15°18'0"S Saint-Denis¥¦¬ ¥¦¬ MADAGASCAR 15°20'0"S Satellite Detected Waters (08 March 15°20'0"S 2017) in Maroantsetra area, Analanjirofo region, Madagascar Ambinanitelo V o h i m a r o This map illustrates satellite-detected flood waters over Mariarano Maroantsetra area, Analanjirofo region in Madagastcar as observed from the TerraSAR-X radar image acquired on 08 March 2017 compared with Radarsat-2 15°22'0"S 15°22'0"S Fampanambo image acquired on 04 May 2014. Several zones seem to be inundated and have experienced an increase of standing waters. These zones are mainly agricultural M a n a m b o l o and/or swamps around the town of Maroantsetra. These waters seem to be the results of the recent heavy rain related also to the cyclone ENAWO-17 Ankofa which made landfall the 07 March 2017. It is likely that 15°24'0"S flood waters have been systematically underestimated 15°24'0"S Anjanavana along highly vegetated areas along main river banks and within built-up urban areas because of the special Mahalevona characteristics of the satellite data used. -

2 AON DIRA 200218.Xlsx

AVIS D’APPEL D’OFFRES A toutes les MPE présélectionnées en 2017 et 2018 par le FID : Catégorie 1BAT FINANCEMENT : MECANISME DE REPONSE IMMEDIATE DIRECTION INTER REGIONALE DE TOAMASINA Date de lancement : 20 Février 2018 Pour la réalisation des infrastructures suivantes : MAITRE DE L'OUVRAGE Date et lieu de dépôt des Date et lieu d’ouverture des INTITULE DE PROJET Visite des lieux LOT DELEGUE offres plis CHRD 2 MAHANORO Cuisine Fkt : Ambalakininina 02/03/2018 à 09 H 00 mn au 02 /03/2018 à 09 H 30mn au FID DIRECTION INTER Non Obligatoire mais Com : Mahanoro Bureau de la Direction Inter Bureau du FID Direction Inter REGIONALE DE TOAMASINA recommandée Dist : MAHANORO Régionale de Toamasina Régionale de Toamasina Rég : ATSINANANA CSB 2 SMI MAHANORO Fkt : Ambalakininina 02/03/2018 à 09 H 00 mn au 02 /03/2018 à 09 H 30mn au FID DIRECTION INTER Non Obligatoire mais Com : Mahanoro Bureau de la Direction Inter Bureau du FID Direction Inter LOT N°16 REGIONALE DE TOAMASINA recommandée Dist : MAHANORO Régionale de Toamasina Régionale de Toamasina Rég : ATSINANANA ANNEXE BSD Fkt : Ambalakininina 02/03/2018 à 09 H 00 mn au 02 /03/2018 à 09 H 30mn au FID DIRECTION INTER Non Obligatoire mais Com : Mahanoro Bureau de la Direction Inter Bureau du FID Direction Inter REGIONALE DE TOAMASINA recommandée Dist : MAHANORO Régionale de Toamasina Régionale de Toamasina Rég : ATSINANANA CSB 2 BETSIZARAINA Fkt : Betsizaraina 02/03/2018 à 09 H 00 mn au 02 /03/2018 à 09 H 30mn au FID DIRECTION INTER Non Obligatoire mais Com : Betsizaraina Bureau de la Direction Inter -

RURAL-URBAN MIGRANTS in TAMATAVE, MADAGASCAR By

CITY LIVELIHOODS AND VILLAGE LINKAGES: RURAL-URBAN MIGRANTS IN TAMATAVE, MADAGASCAR by LAURA MARIE TILGHMAN (Under the Direction of Bram Tucker) ABSTRACT Scholars have theorized that even as a greater number of Africans are migrating to cities they will continue to maintain strong ties to rural places of origin as long as urban economies offer minimal security or economic opportunity. In this dissertation I analyze two aspects of rural-urban migration and linkages in northeastern Madagascar. First, I analyze which aspects of contemporary Malagasy life may lead some migrants to change or weaken ties to their home villages and rural family members. Second, I analyze the role that rural linkages play in migrants’ urban livelihood strategies. During 12 months I studied the lives of 55 migrants originating from the Vavatenina District and currently living in the city of Tamatave. I used participant observation, structured interviews, livelihood and wellbeing assessments, and ranking exercises to determine migrants’ life histories, migration and livelihood strategies, and behaviors and values regarding rural linkages. First, I found that migrants with weaker rural linkages tended to be male, poor, Protestant, and had a spouse or parent who was from outside the Vavatenina District. I explore the influence of religion on rural-urban linkages in greater depth in a case study, arguing that as Protestant churches coalesce around a common narrative that demonizes select rural activities, migrants in turn not only abstain from these prohibited activities but in some cases have weaker overall linkages due to conflicts with family, smaller social networks, and ambiguity about future burial location. -

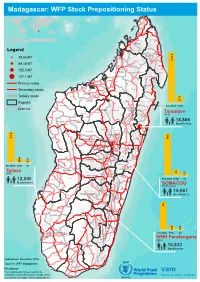

Madagascar: WFP Stock Prepositioning Status

Madagascar: WFP Stock Prepositioning Status Antsiranana I Antsiranana II Nosy Be Vohimarina Ambilobe Diana Ambanja Legend Sambava 2 Sava . 9 79.63 MT Analalava 1 1 Bealanana Andapa 89.40 MT 122.5 MT Antsohihy Sofia Befandriana Avaratra Antalaha 137.1 MT Maroantsetra Mahajanga I Mahajanga II Boriziny Primary roads Mandritsara Analanjirofo Secondary roads Mitsinjo Marovoay Mampikony Mananara Boeny Soalala Tertiary roads 9 . 7 Regions Ambatoboeny Andilamena Soanierana-Ivongo 1 Besalampy Nosy Boraha Rice_Maize Pulses Districts Betsiboka Tsaratanana Fenoarivo-Atsinanana Maevatanana Vavatenina Tamatave Kandreho (WFP) Amparafaravola Alaotra Mangoro Melaky Ambatomainty 18,866 Morafenobe Beneficiaries Maintirano Toamasina II Ambatondrazaka Toamasina I Ankazobe Anjozorobe Fenoarivobe 2 . Analamanga 0 2 0 7 Manjakandriana Vohibinany 1 Bongolava Ambohidratrimo Antananarivo-Atsimondrano Antsalova Arivonimamo Moramanga Tsiroanomandidy Miarinarivo Itasy Antananarivo-Avaradrano Miandrivazo Andramasina Soavinandriana Ambatolampy Faratsiho Antanifotsy Vatomandry 8 Antanambao-Manampotsy . Anosibe An'Ala 3 Belon'i Tsiribihina . 0 Vakinankaratra 6 1 Betafo Antsirabe I Marolambo Rice_Maize Pulses Oil Antsirabe II Mahanoro Fandriana Atsinanana Menabe 5 5 Toliara 1 (WFP) . Ambatofinandrahana 7 Ambositra Nosy-Varika Mahabo Amoron'i Mania 12,040 Morondava Manandriana Rice_Maize Pulses Oil Beneficiaries SOMACOU Ambohimahasoa (Private Sector) Mananjary Ifanadiana Ikalamavony 16,667 Manja Fianarantsoa II Beroroha Haute Matsiatra Fianarantsoa I Beneficiaries Vatovavy Fitovinany -

Sarin-Tany Natao Tao Anatin'ny PCDEA Desambra 2014

SARIN-TANIN'NY RANO FISOTRO SY FAHADIOVANA KAOMININA SOANIERANA IVONGO Sarin-tany natao tao anatin'ny PCDEA Desambra 2014 49°25'0"E 49°30'0"E 49°35'0"E AA mm bb oo dd ii aa mm pp aa nn aa t fo r a a ah Maroantsetra Maroantsetra S (!Bekakazo AA mm bb aa hh oo aa bb ee Analanjirofo AA nn tt aa nn ii ff oo tt ss yy !( Ambodivohitra Mananara-Avaratra ± !( Ambatofotsy ntarosa Ambodirotra !( A Ambodivoanio *# *#Anamborano 1 !( Nosibe Sahantaha Tanambao (! Matsokely Soanierana Ivongo aa 1 1 *# nn 2 Matsokely aa !( Mahasorona n n (! Analangavo !( 1 Sainte Marie aa 1 l l a (! tr a (! a Nosivolo Sahafo i Vohibato i S ss S " Antanambaon'i " 0 0 ' t t ' 5 (! Betombo Ambinany 5 5 5 ° ° oo *# 6 6 1 Fénérive Est 3 +227 branchements privés 1 FF *# Antsiragavo L. MA *# 5 F R Andatsadrano I A !( M Antevibe B ON !(Sahanikidy Vohilava *# 3 1 (! Ambinanisahave Vavatenina e a v n a a h o o n a t a !( t l Fotsia ASmbatoharanana i i f v f Saha e a a p p *# Andilankely a a 2 d d Anjahamarina*# Ambohimenavelona !( Menatany II n n (! Ampasimbola *# Mainampango !( A A Sahamalaza *# Ambodivoarabe (! 1 *# Menatany I 1 Mahatera (! 1 1 !( Andravimbe Ankobalava *# 1 2 Tanambao Antsaribe *# S a t o o ry ol sy lojo b m Andavaniobe Sahavary Ma n a *# !( 2 Andapabe Ambodivohitra(! Ambodilaitra (! (! Sahaka *# (! Ambalahady Ambinanisakana*# !( Ambohipihaonana Mangarivotra !( Androranga (! (! Analankininina a Andratambe àn *# ak S S S " " 0 0 ' ' 0 0 ° Ambodipont ° 7 7 1 (! 1 2 na ra o Ny Mponina n 2061 a Sahazahana n Beankora II a Fokontany 25 (! M a *# o I+ n r ntoa 856 -

Madagascar Cyclone Enawo Sit

Madagascar: Cyclone Enawo Situation Report No. 4 28 March 2017 This report is issued by the Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) and the Humanitarian Country Team in Madagascar. It covers the period from 17 to 24 March. The next report will be issued early in April 2017, and will be published every two weeks thereafter. Highlights • On 23 March 2017, humanitarian partners in Madagascar and the Government jointly launched a Flash Appeal for $20 million to provide support to 250,000 vulnerable people affected by Cyclone Enawo. • Response activities are rapidly being scaled up, with supplies, additional humanitarian organizations and staff arriving in the most-affected areas of north- eastern Madagascar. • Since the start of the response, more than 76,400 people have received food assistance, and more than 55,700 people have received WASH support. In addition, 60,000 people have received support to access health care, while 8,050 households have benefited from emergency shelter assistance. The Education Cluster has also provided emergency educational needs of 45,100 children. • An elevated rate of malaria cases has been reported from Antalaha and Brickaville in comparison to March 2016; however, no increase in cases of diarrhoea has been reported to date. • UNDAC mission has concluded on 24 March and the work has been handed over to national and in- The boundaries and names shown and the designations used on this map do country counterparts. not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. 434,000 5,300 40,520 3,900 >1,300 105 Affected people Currently displaced Houses destroyed Classrooms Polluted water Damaged health damaged* points centres Situation Overview On 23 March 2017, the United Nations, together with other humanitarian partners and the Government of Madagascar launched the Madagascar Cyclone Enawo Flash Appeal, requesting just over US$ 20 million to assist 250,000 most vulnerable people affected by the cyclone for the next three months (until 23 June). -

Madagascar Cyclone Enawo

Sambava Bealanana Andapa ! ! ! ! ! MA002_7 Marotolana Ambalavan!io ! Andapa Ambinanifaho Antsahameloka ! Antanandava Ambalaromba ! Bealampona ! Ampontsilahy ANOVIARA Manantenina Ambodiadabo M Andrakata Tsaratanana ! ! ! ! Ampah! ana Antsambalahy Marohasina Ambalambato ! ! Antetezantany Andilandrano ANTSAMBALAHY ! ! Maroambihy ! Ambodilalona ! ! ! Ankijanabe Andasibe Ambodivohitra Madiotsifafana ! ! ! Betavilona Ampondrabe ! Tanandava Anoviara (= Mahavelona) Andranofotsy Ambohinasondrotra Antanibe Manandriana Ambodimanga I ! Bemarambonga Ambohimarina ! ! ! ! ! Station Ambohimitsinjo ! Nosimbendrana ! ! Antsahabe ! Besariaka Antsirabe Ambodisikidy ! Ambodiadabo ! ! Antsahanoro! Andembilemisy SARAHANDRANO ! Ambohimarina ! Ambalapaiso ! ! Ambohitsara Sarahandrano Befontsy ! Ambahavala Betaindrafia Belalona ! ! ! Antananivo Marojao ! ! ! AMBINANY Andampy ANTSAHAMENA Antsahabeoran!a Amparihy ! (Androva) ! Matsondakana ! Antsahamena Ambalarivo Antsahamena ! ! Antanambaobe Antananambo ! Andampy Ankizanibe Andranobetsisilaoka ! Bemanevika ! Ambany ! Antombana S Ambodiangezoka ° ! 5 Andrikiriky 1 ! Ambohitsara MATSONDAKANA ! ! ! Ambendrana Analavory ! Marofototra ! Andranomena ! Lanjarivo Ambodisikidy ! ! Ambodisikidy ! Befandriana Marofinaritra Nord Ambinanitelo ! Manambolo Androfary Andranonahoatra ! ! Antsakabary Andaparaty ! ! Ambatonahisodrano ! Antalaha ! Ankarongana Antakotako Antsiradrano Andapanomby ! Manambolo Sakatihina ! ! Marovaka Ambohimena ! ! Sahajinja Ambatoharanana ! ! Marovovanana Tanambao Antakotako ! ! ! Rantavatobe-Andasibe -

Mémoire De Fin D'études En Vue De L'obtention De

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DEPARTEMENT GEOLOGIE Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention de diplôme d’Ingénieur Thème : « UTILISATION DU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE A L’ETUDE PRELIMINAIRE DE TRACE ROUTIER » : CAS DU TRONCON SOANIERANA - IVONGO – MAROANTSETRA Présenté par RABENANDRASANA Clément Florent Zà Date de soutenance : 05 Mai 2006 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DEPARTEMENT GEOLOGIE Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention de Diplôme d’Ingénieur Thème : « UTILISATION DU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE A L’ETUDE PRELIMINAIRE DE TRACE ROUTIER » : CAS DU TRONCON SOANIERANA - IVONGO – MAROANTSETRA Présenté par RABENANDRASANA Clément Florent Zà Membres du Jury : Président : M. RASAMIZAFINDROSO Dauphin Rapporteur : M. RABENATOANDRO Martin Examinateurs : Mme RAHARIJAONA Léa Jacqueline M. MANDIMBIARISON Aurélien Date de soutenance : 05 Mai 2006 Promotion 2005 RABENANDRASANA Clément Mémoire de fin d’études REMERCIEMENTS J’adresse mes sincères remerciements à toutes les personnes suivantes : - Monsieur RANDRIANOELINA Benjamin qui m’a autorisé à finir les cinq années d’études à l’ESPA ; - Monsieur RASAMIZAFINDROSO Dauphin , maître de conférence et enseignant chercheur, chef de département de la géologie qui nous a appris à tête forte dans les moments difficiles, et d’avoir accepter de présider ce travail ; - Monsieur RABENATOANDRO Martin , maître de conférence et enseignant chercheur, chef de département de bâtiments et travaux publics, qui n’a pas ménagé sa force et son temps dans mon encadrement ; - Monsieur MANDIMBIARISON Aurélien , enseignant à l’ESPA qui a accepté de juger ce travail ; - Madame RAHARIJAONA Léa Jacqueline , maître de conférence qui a aussi accepté de juger ce travail ; - Mes parents et proches qui m’ont épaulé tout le long de ce travail.