CBA Projet Fondation Zakoura

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mineralientage München Virtual 2020 Carles Manresa I Pla1 1Graduate Geologist SUMMARY RESUMEN

Mineralientage München Virtual 2020 Carles Manresa i Pla1 1Graduate Geologist SUMMARY RESUMEN Mineralientage München 2020 had looked like La Mineralientage München 2020 parecía que se it was going to take place, after the first wave iba a celebrar después de una primera oleada de of the Covid-19 pandemic. Everything indica- la pandemia provocada por la Covid-19. Todo indi- ted that we were beginning to see the light at caba que se empezaba a ver la luz al final del túnel the end of the tunnel but, just 10 days before y, tan sólo, a 10 días del inicio de la Feria, saltó the start of the Show, the “surprise” jumped out, la “sorpresa”, cancelándose la edición de este 2020 canceling the most important European mine- de la Feria de Minerales Europea más importante. ral show for 2020. A virus that does not unders- Un virus que no entiende de fechas ni de plazos se tand dates or deadlines swept everything away. lo llevó todo por delante. Bad news for fans who already had their trips Una mala noticia para aficionados que ya tenía- planned, and even worse bad news for tho- mos el viaje preparado, y mucho peor, nefasta no- se dealers who already had everything re- ticia para aquellos comerciantes que ya lo tenían ady. We will see in the future what the conse- todo dispuesto. Veremos en un futuro qué conse- quences of such cancellation may have been. cuencias puede acarrear dicha cancelación. Luckily, at Fabre Minerals, the Mineralientage Por suerte, en Fabre Minerales, sí se hizo la Mine- was held, although in this case in digital format ralientage, en este caso en formato digital y con and with pleasant surprises and improvements agradables sorpresas y mejoras respecto la SMAM compared to the Sainte Marie 2020 Virtual Show. -

1 External Evaluator: Keishi Miyazaki (OPMAC Co., Ltd.) JBIC ODA Loan Projects

External Evaluator: Keishi Miyazaki (OPMAC Co., Ltd.) JBIC ODA Loan Projects: Mid-Term Review Time of Mid-Term Review Field Survey: May 2005 Project Title: Kingdom of Morocco “Rural Water Supply Project II” (L/A No. MR - P15) [Loan Outline] Loan Amount/Contract Approved Amount/Disbursed Amount: 2,462 million yen/941 million yen/553 million yen (as of May 2006) Loan Agreement: Agreement entered June 2000 (sixth year after L/A) Final Disbursement Date: January 2008 Executing Agency: Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de l'Environnement (Ministry of Territory Development, Water and Environment) [Project Objective] This project aims to improve water supply facilities in rural villages in four central Morocco provinces (Azilal, Beni Mellal, Khenifra, and Khouribga provinces) to provide people with safe water, thereby improve their living standards. Consultants: Nippon Koei・ SCET-MAROC・ CID (JV) (Japan,/Morocco,/Morocco) Contractors: Domestic Moroccan small & medium companies (many) Item Results of ex-ante evaluation Ex-post evaluation results as estimated at time of mid-term review [Relevance] (1) In response to increasing water demand, water sector development was set as one of the main policies (1) The government has not formulated a new five-year long-term development plan since the completion of the (1) National policy level in the Five-Year National Development Plan (2000-2004). The government had committed itself to Five-Year National Development Plan (2000-2004). Instead, the government for the time being formulates tentative improve water supply rates in urban and rural areas. development policies in each year’s fiscal law. -

Dossier Salubrité Et Sécurité Dans Les Bâtiments : Quel Règlement ?

N°30 / Mars 2015 / 30 Dh Dossier Salubrité et Sécurité dans les bâtiments : Quel règlement ? Architecture et Urbanisme L’urbanisme dans les 12 régions: Quelle vision ? Décoration d’Intérieur et Ameublement Cuisine: Quelles tendances déco 2015? Interview: Salon Préventica International : Une 2ème édition qui promet un grand nombre de Eric Dejean-Servières, commissaire nouveautés général, du salon Préventica International Casablanca Édito N°30 / Mars 2015 / 30 Dh Dossier Salubritéles et bâtiments Sécurité :dans Jamal KORCH Quel règlement ? Architecture et Urbanisme L’urbanisme dans les 12 régions: Quelle vision ? Décoration d’Intérieur et Ameublement Cuisine: Quelles tendances déco 2015? L’aménagement du territoire et le découpage Interview: Salon Préventica International : Une 2ème édition administratif : Y a-t-il une convergence ? qui promet un grand nombre de nouveautés al Eric Dejean-Servières,Casablanca commissaire général, du salon Préventica Internation e pas compromettre les n 2-15-40 fixant à 12 le nombre des Directeur de la Publication besoins des générations régions, leur dénomination, leur chef- Jamal KORCH futures, prendre en compte lieu, ainsi que les préfectures et les l’ensemble des efforts provinces qui les composent. Et sur ce Rédacteur en Chef N environnementaux des activités tracé que l’aménagement du territoire Jamal KORCH urbaines, assurer l’équilibre entre aura lieu en appliquant le contenu des [email protected] les habitants de la ville et ceux de différents documents y afférents. GSM: 06 13 46 98 92 la campagne, -

Epidemiological Investigation of Canine Leishmaniasis in Southern Morocco

Hindawi Publishing Corporation Advances in Epidemiology Volume 2014, Article ID 104697, 8 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/104697 Research Article Epidemiological Investigation of Canine Leishmaniasis in Southern Morocco Samia Boussaa,1,2 Mohamed Kasbari,3 Amal El Mzabi,4 and Ali Boumezzough2 1 Institut SuperieurdesProfessionsInfirmi´ eres` et des Techniques de Sante´ (ISPITS), MinisteredeSant` e,´ 40 000 Marrakech, Morocco 2 Equipe Ecologie Animale et Environnement-Lab L2E (URAC 32), Faculte´ des Sciences Semlalia, Universite´ Cadi Ayyad, 40 000 Marrakech, Morocco 3 ANSES, French Agency for Health and Safety, Animal Health Laboratory, Leishmaniasis and Sand Flies Team, 94 700 Maisons-Alfort, France 4 Equipe Modelisation´ Economique-Lab PEL, Faculte´ des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, UniversiteHassan2,20650Mohammedia,Morocco´ Correspondence should be addressed to Samia Boussaa; [email protected] Received 20 April 2014; Revised 21 August 2014; Accepted 9 September 2014; Published 24 September 2014 Academic Editor: Xu-Sheng Zhang Copyright © 2014 Samia Boussaa et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Dogs are the major reservoir of Leishmania infantum, the causative agent of human and canine visceral leishmaniasis in the Mediterranean basin. In Morocco, canine leishmaniasis (CanL) is usually believed to be widespread mainly, if not only, in the northern regions and few data are available about the situation in southern parts of the country. Here, we report the results of a preliminary, clinical, and serological study carried out in 2004–2007, in four provinces of southern Morocco. -

Toscana Virus Isolated from Sandflies, Morocco Nargys Es-Sette1,2, Malika Ajaoud1, Latifa Anga3, Fouad Mellouki2 and Meryem Lemrani1*

Es-sette et al. Parasites & Vectors (2015) 8:205 DOI 10.1186/s13071-015-0826-1 LETTER TO THE EDITOR Open Access Toscana virus isolated from sandflies, Morocco Nargys Es-sette1,2, Malika Ajaoud1, Latifa Anga3, Fouad Mellouki2 and Meryem Lemrani1* Abstract To investigate the transmission of phleboviruses, a total of 7,057 sandflies were collected in well-known foci of cutaneous leishmaniasis and were identified to species level according to morphological characters. Collected sandflies were tested by Nested PCR for the presence of Phleboviruses and subsequently by viral isolation on Vero cells. The corresponding products were sequenced. Toscana virus was isolated, for the first time, from 5 pools of sandflies. Hence, Toscana virus should be considered a potential risk that threatens public health and clinicians should be aware of the role of Toscana virus in cases of meningitis and encephalitis in Morocco. Keywords: Toscana virus, Sandflies, Phlebotomus longicuspis, Phlebotomus sergenti, Morocco To the Editor Sandflies were identified by their morphological cha- Toscana virus (TOSV) (family Bunyaviridae, genus Phlebo- racteristics. Each sand fly was dissected under a bino- virus, species Sandfly Naples virus)isanarthropod-borne cular microscope, on a sterilized microscopic slide using virus transmitted by sandflies. It was shown to be endemic sterile steel entomological needles. The head and geni- in many countries surrounding the Mediterranean and is talia of each sand fly were mounted under a cover slip in an interesting example of an emergent virus transmitted Marc-André solution for morphological identification at by sandflies. To date, TOSV differs from other phlebo- the species level according to morphological keys de- viruses with its neurotropism; it is the only sandfly-borne scribed by the Moroccan Health Ministry [7]. -

1St Circular

International Workshop 20th Meeting of the Association of Moroccan Geomorphologists Geomorphosites, lever of local socio-economic development. From European experiences to Maghrebian and African projects Cascade d’Ouzoud; picture: Y. El Khalki Beni Mellal, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 2 – 4 October 2014 Organisation University Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal, Morocco Research Laboratory «Landscape Dynamics, Risks and Heritage», Faculty of Arts and Human Sciences, Beni Mellal, Morocco Institute of Geography and Sustainability, University of Lausanne, Switzerland Moroccan Association of Geomorphology M’Goun Geopark Project With the collaboration of Regional Council of Tadla Azilal Wilaya of Tadla Azilal Azilal Province Azilal Provincial Council Regional Tourism Council Under the auspices of Working Group on Geomorphosites, International Association of Geomorphologists (IAG) Commission on Geomorphological Heritage, National Committee of Geography, France (CNFG) Argument of the Workshop Geomorphosites are geomorphological objects, which are, so far, relatively well inventoried, assessed and pro- moted in developed countries (European and Anglo-Saxon countries). They play an important role in the spatial development of these countries. In the Maghreb, and more generally in Africa, is the geomorphological heritage also favorable to be reconsidered as a lever for local, regional and national development? Do economic, social and cultural mutations of the southern Mediterranean countries initiate a new context where the issue -

Nouveau Découpage Régional Au Maroc.Pdf

01/03/13 Nouveau découpage régional au Maroc - collectivités au Maroc Rechercher dans ce site Accueil Actualités Nouveau découpage régional au Maroc Régions Chiffres Clès Documentations Régions Populations en 2008 Provinces et Préfectures Etudes Réglementations Effectif Part du Part de Nombre Liste Total Rural l’urbain Fonds de Soutien RendezVous Région 1 : TangerTétouan 2830101 41.72% 58.28% 7 Tanger‑Assilah Avis d'Appel d'Offres (Préfecture) Contact Us M'Diq ‑ Fnidq Affiliations (Préfecture) Chefchaouen (Province) Fahs‑Anjra (Province) Larache (Province) Tétouan (Province) Ouezzane (Province) Région 2 : Oriental et Rif 2434870 42,92% 57,08% 8 Oujda Angad (Préfecture) Al Hoceima (Province) Berkane (Province) Jrada (Province) Nador (Province) Taourirt (Province) Driouch (Province) Guercif (Province) Région 3 : Fès‑Meknès 4022128 43,51% 56,49% 9 Meknès (Préfecture) Fès (Préfecture) Boulemane (Province) El Hajeb (Province) Ifrane (Province) Sefrou (Province) Taounate (Province) Taza (Province) Moulay Yacoub (Province) Région 4 : Rabat‑Salé‑ 4272901 32,31% 67,69% 7 Rabat (Préfecture) Kénitra (Sale (Préfecture ﺗﺭﺟﻣﺔ Skhirate‑Temara (Préfecture) Template tips Learn more about working with Kenitra (Province) templates. Khemisset (Province) How to change this sidebar. Sidi Kacem (Province) Sidi Slimane (Province) https://sites.google.com/site/collectivitesaumaroc/nouveau-dcoupage-rgional 1/3 01/03/13 Nouveau découpage régional au Maroc - collectivités au Maroc Région 5 : Béni Mellal‑ -

Le Projet De Développement Territorial De La Commune Rurale Sidi Boulkhalf, Province AZILAL

Revue Internationale du Chercheur (Revue Française) ISSN: 2726-5889 Volume 1 : Numéro 1 Le projet de développement territorial de la commune rurale Sidi Boulkhalf, Province AZILAL The territorial development project of the rural municipality Sidi Boulkhalf, AZILAL province EL BAKKARI Mohamed Docteur Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fès Laboratoire d'Analyses Géo-Environnementales, d'Aménagement et de Développement Durable (LAGEA-DD) [email protected] HASSAS Mohammed Doctorant Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Université Mohamed Premier - Oujda Laboratoire d’Economie Sociale et Solidaire et Développement Local –ESSDL [email protected] RACHIDI Mohammed Amine Doctorant Ecole Supérieure de Technologie Université Mohamed Premier - Oujda Laboratoire de Recherche en Management et Développement des Entreprises et des Organisations – MADEO [email protected] Date de soumission : 03/01/2020 Date d’acceptation : 27/02/2020 Pour citer cet article : ELBEKKARI M. & al (2020) «Le projet de développement territorial de la commune rurale Sidi Boulkhalf, province AZILAL», Revue Internationale du Chercheur « Volume 1 : Numéro 1» pp : 176 - 199 Digital Object Identifier : https://doi.org/10.5281/zenodo.3911641 Hosting by Copernicus International Index www.revuechercheur.com Page 176 Revue Internationale du Chercheur (Revue Française) ISSN: 2726-5889 Volume 1 : Numéro 1 Résumé : La situation de la commune territoriale sidi boulkhalf reste aujourd’hui très difficile. Elle est marquée par des phénomènes de marginalisation et de dévitalisation économiques qui s’accélèrent. Cette zone souffre d’handicapes climatiques et géographiques importantes, qui ont été aggravés par sa marginalisation. Cependant ce territoire, occupe une place importante en termes environnemental et culturel au sein de la montagne marocaine. -

Phlebotomus Sergenti in a Cutaneous Leishmaniasis

RESEARCH ARTICLE Phlebotomus sergenti in a Cutaneous Leishmaniasis Focus in Azilal Province (High Atlas, Morocco): Molecular Detection and Genotyping of Leishmania tropica, and Feeding Behavior Malika Ajaoud1,2, Nargys Es-Sette1, Rémi N Charrel3, Abderahmane Laamrani-Idrissi4, a11111 Haddou Nhammi4, Myriam Riyad2,5, Meryem Lemrani1* 1 Laboratoire de Parasitologie et Maladies Vectorielles, Institut Pasteur du Maroc, Casablanca, Morocco, 2 Centre d’Etudes Doctorales des Sciences de la Santé, Faculté de Médecine et Pharmacie, Casablanca, Morocco, 3 Aix Marseille University, IRD French Institute of Research for Development, EHESP French School of Public Health, EPV UMR_D 190 "Emergence des Pathologies Virales", & IHU Méditerranée Infection, APHM Public Hospitals of Marseille, Marseille, France, 4 Service de Parasitologie, Direction d'Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies, Ministère de la Santé, Rabat, Morocco, 5 Equipe de OPEN ACCESS Recherche sur les Leishmanioses Cutanées, Faculté de Médecine et Pharmacie, Casablanca, Morocco Citation: Ajaoud M, Es-Sette N, Charrel RN, * [email protected] Laamrani-Idrissi A, Nhammi H, Riyad M, et al. (2015) Phlebotomus sergenti in a Cutaneous Leishmaniasis Focus in Azilal Province (High Atlas, Morocco): Molecular Detection and Genotyping of Leishmania Abstract tropica, and Feeding Behavior. PLoS Negl Trop Dis 9(3): e0003687. doi:10.1371/journal.pntd.0003687 Editor: Alon Warburg, The Faculty of Medicine, The Background Hebrew University of Jerusalem, ISRAEL Phlebotomus (Paraphlebotomus) sergenti is at least one of the confirmed vectors for the Received: October 16, 2014 transmission of cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania tropica and distributed Accepted: March 8, 2015 widely in Morocco. This form of leishmaniasis is considered largely as anthroponotic, al- Published: March 31, 2015 though dogs were found infected with Leishmania tropica, suggestive of zoonosis in some Copyright: © 2015 Ajaoud et al. -

Leishmaniasis in Central Morocco: Seasonal Fluctuations of Phlebotomine Sand Fly in Aichoun Locality, from Sefrou Province

Hindawi Publishing Corporation Pathology Research International Volume 2015, Article ID 438749, 4 pages http://dx.doi.org/10.1155/2015/438749 Research Article Leishmaniasis in Central Morocco: Seasonal Fluctuations of Phlebotomine Sand Fly in Aichoun Locality, from Sefrou Province Fatima Zahra Talbi,1,2 Abdelhakim El Ouali Lalami,3 Abdellatif Janati Idrissi,1 Faiza Sebti,4 and Chafika Faraj2 1 Analysis and Modelisation of Continental Ecosystems Laboratory, Faculty of Sciences Dhar El Mehraz, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, 30000 Fes, Morocco 2Laboratory of Medical Entomology, National Institute of Hygiene, 27 Avenue Ibn Battuta, Agdal, 11400 Rabat, Morocco 3Regional Diagnostic Laboratory Epidemiological and Environmental Health, Regional Health Directorate, EL Ghassani Hospital, 30000 Fes, Morocco 4National Reference Laboratory of Leishmaniasis, National Institute of Hygiene, 27 Avenue Ibn Battuta, Agdal, 11400 Rabat, Morocco Correspondence should be addressed to Abdelhakim El Ouali Lalami; [email protected] Received 27 August 2014; Accepted 9 January 2015 Academic Editor: Shahid Pervez Copyright © 2015 Fatima Zahra Talbi et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Cutaneous leishmaniases (CL) are endemic in Morocco. They are common in the human population in different localities such as Aichoun in Sefrou province, Morocco. This study was carried out in Aichoun locality from April to October 2012 in order to study the spatiotemporal trends of the main Leishmania phlebotomine vectors in this focus. Overall, 1171 sand flies, belonging to four species, were collected by sticky traps. Phlebotomus sergenti was the predominant species (78.4%) followed by Ph. -

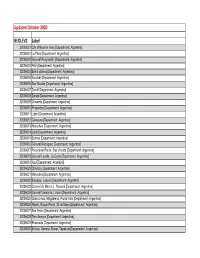

GEOLEV2 Label Updated October 2020

Updated October 2020 GEOLEV2 Label 32002001 City of Buenos Aires [Department: Argentina] 32006001 La Plata [Department: Argentina] 32006002 General Pueyrredón [Department: Argentina] 32006003 Pilar [Department: Argentina] 32006004 Bahía Blanca [Department: Argentina] 32006005 Escobar [Department: Argentina] 32006006 San Nicolás [Department: Argentina] 32006007 Tandil [Department: Argentina] 32006008 Zárate [Department: Argentina] 32006009 Olavarría [Department: Argentina] 32006010 Pergamino [Department: Argentina] 32006011 Luján [Department: Argentina] 32006012 Campana [Department: Argentina] 32006013 Necochea [Department: Argentina] 32006014 Junín [Department: Argentina] 32006015 Berisso [Department: Argentina] 32006016 General Rodríguez [Department: Argentina] 32006017 Presidente Perón, San Vicente [Department: Argentina] 32006018 General Lavalle, La Costa [Department: Argentina] 32006019 Azul [Department: Argentina] 32006020 Chivilcoy [Department: Argentina] 32006021 Mercedes [Department: Argentina] 32006022 Balcarce, Lobería [Department: Argentina] 32006023 Coronel de Marine L. Rosales [Department: Argentina] 32006024 General Viamonte, Lincoln [Department: Argentina] 32006025 Chascomus, Magdalena, Punta Indio [Department: Argentina] 32006026 Alberti, Roque Pérez, 25 de Mayo [Department: Argentina] 32006027 San Pedro [Department: Argentina] 32006028 Tres Arroyos [Department: Argentina] 32006029 Ensenada [Department: Argentina] 32006030 Bolívar, General Alvear, Tapalqué [Department: Argentina] 32006031 Cañuelas [Department: Argentina] -

A Correlation Analysis of Low-Level Conflict in North African Berber Groups, 1990-2011

A CORRELATION ANALYSIS OF LOW-LEVEL CONFLICT IN NORTH AFRICAN BERBER GROUPS, 1990-2011 A Thesis submitted to the Faculty of The School of Continuing Studies and of The Graduate School of Arts and Sciences In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Liberal Studies By Suzanne Hollands, B.A. Georgetown University Washington, D.C. April 10, 2014 Copyright 2014 by Suzanne Hollands-Sibley All Rights Reserved. ii A CORRELATION ANALYSIS OF LOW-LEVEL CONFLICT IN NORTH AFRICAN BERBER GROUPS, 1990-2011 Suzanne Hollands-Sibley, B.A. MALS Mentors: John O. Voll, Ph.D., Andy Vogt, Ph.D. ABSTRACT Berber regions of North Africa have long resisted incursion from the outside world. Regional conquests from the Punics, Greeks and Romans were repeatedly met with persistent and at times violent resistance, particularly under Greek and Roman rule. With the Arab conquest in the seventh century AD, the depth of penetration into Berber culture was fundamentally altered, particularly in the area of religion and language. Though still committed to Islam as a religion, recent Berber movements have shown a marked resistance to Arab cultural identity, seeking instead to re-establish a purely Berber cultural ethos through the revival of their indigenous Amazigh language and customs. Because their former identity precedes the advent of Islam, the Berber have recently sought to reconcile their ancient cultural heritage, particularly their language, with a religion they adopted in the seventh century but whose very language they conceive of as that of a former oppressor. Rather than rejecting Islam, they choose instead to reinvent it, replacing the sacred Arabic language of the QUrán with their lingua franca – Tamazight – in their practice of Islam, thereby uniting both culture and religion and reinforcing a cultural identity.