Vallée Du Brevon

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2018 / 2019 Plan Des Lignes Interurbaines

11 ANNEMASSE - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS SAT THONON 13 FRANGY - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS SAT THONON n 21 ANNECY - SEYSSEL BUSTOURS / VOYAGES GRILLET / TRANSPORTS AIN a 22 ANNECY - BELLEGARDE BUSTOURS / VOYAGES GRILLET / TRANSPORTS AIN m 51 ANNECY - ALBERTVILLE PHILIBERT / LOYET / FRANCONY EVIAN- 52 ANNECY - DUINGT PHILIBERT / LOYET / FRANCONY é LES-BAINS tin 61 ANNECY - TALLOIRES-MONTMIN TRANSDEV HAUTE-SAVOIE e e L Pont RougeChamp Poirier 131 62 ANNECY - MASSIF DES ARAVIS TRANSDEV HAUTE-SAVOIE 141 ÉVIAN-LES-BAINS Hôpital etite Riv Port Maourronder Locum Bleu LémanandeRond Riv PointP du Gallia T Ancienne Gare 63 ANNECY - DINGY-SAINT-CLAIR - THÔNES TRANSDEV HAUTE-SAVOIE Gr LUGRIN Chef Lieu Bret T71 ÉVIAN-LES-BAINS Gare routière EmbarcadèreHôpitalVVF MEILLERIE MAXILLY 131 Plage 81 CHAMONIX-MONT-BLANC - CLUSES SAT PASSY AMPHION Les Aires D1005 131 SAINT-GINGOLPH Route Nationale Amphion Stade Le Nouy 82 CHAMONIX-MONT-BLANC - PRAZ-SUR-ARLY SAT PASSY c La Rive Moulin à Poivre Maraiche Carrefour Cité de l’Eau Vuarche 124 83 SALLANCHES - PRAZ-SUR-ARLY SAT PASSY Cora Léchère Noailles Verts Pratz Office de Tourisme SAINT-GINGOLPH a Vongy Eglise Meserier Thony Rond- Verlagny Chef Lieu 84 SALLANCHES - LES CONTAMINES-MONTJOIE SAT PASSY Senaillet Point Milly Le Clou 122 THOLLON-LES-MÉMISES 85 SALLANCHES - PASSY SAT PASSY Morand 123 Poese Chef Lieu D24 Chez Vesin THOLLON-LES-MÉMISES L 122 Carrefour 122 Chez Cachat La Joux Pont de PUBLIER Roseires 86 SALLANCHES - CORDON SAT PASSY Dranse Église L'X Forchex Chez Bruchon Chez les Praubert 91 CLUSES - MORZINE -

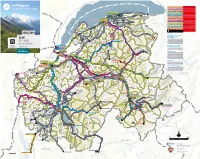

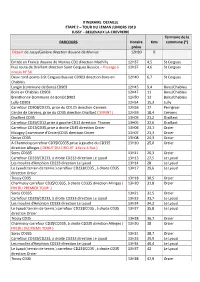

Itineraire Detaille Etape 2 – Tour Du Leman Juniors 2019

ITINERAIRE DETAILLE ETAPE 2 – TOUR DU LEMAN JUNIORS 2019 JUSSY – BELLEVAUX LA CHEVRERIE Territoire de la PARCOURS Horaire Kms commune (*) prévu Départ de Jussy/Genève direction douane de Moniaz 12H30 0 Entrée en France douane de Moniaz CD1 direction Machilly 12H37 4,5 St Cergues Puis route de Draillant direction Saint Cergues Bussioz – Passage à 12H37 4,6 St Cergues niveau N° 56 Deux rond-points à St Cergues Bussioz CD903 direction Bons en 12H40 6,7 St Cergues Chablais Langin (commune de Bons) CD903 12H45 9,4 Bons/Chablais Bons en Chablais CD903 12H47 11 Bons/Chablais Brenthonne (commune de Bons)CD903 12H50 13 Bons/Chablais Lully CD903 12H54 15,3 Lully Carrefour CD903/CD125, prise du CD125 direction Cervens 12H56 17 Perrignier Centre de Cervens, prise du CD35 direction Draillant ( SPRINT ) 12H59 18,4 Cervens Draillant CD35 13H03 21,2 Draillant Carrefour CD35/CD12,prise à gauche CD12 direction Thonon 13H05 22,6 Draillant Carrefour CD12/CD35,prise à droite CD35 direction Orcier 13H06 23,1 Orcier Maugny ( commune d’Orcier)CD35 direction Orcier 13H07 23,3 Orcier Orcier CD35 13H08 24,3 Orcier A Charmoisy,carrefour CD35/CD335,prise à gauche du CD335 13H10 25,6 Orcier direction Allinges ( DEBUT DU CIRCUIT à faire 4 fois ) Sorcy CD335 13H11 26,3 Orcier Carrefour CD335/CD233, à droite CD233 direction Le Lyaud 13H13 27,5 Le Lyaud Les moulins d’Amphion CD233 direction Le Lyaud 13H14 28 Le Lyaud Le Lyaud( terrain de tennis ) carrefour CD233/CD35 , à droite CD35 13H17 29,6 Le Lyaud direction Orcier Trossy CD35 13H18 30,5 Orcier Charmoisy carrefour -

Horaires Et Trajet De La Ligne L142R De Bus Sur Une Carte

Horaires et plan de la ligne L142R de bus L142R Bons-En-Chablais Gare Didier →Thonon-Les- Voir En Format Web Bains Pl Des Arts La ligne L142R de bus (Bons-En-Chablais Gare Didier →Thonon-Les-Bains Pl Des Arts) a 2 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) Bons-En-Chablais Gare Didier →Thonon-Les-Bains Pl Des Arts: 06:45 (2) Bons-En-Chablais Mairie →Thonon-Les-Bains Pl Des Arts: 08:05 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne L142R de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne L142R de bus arrive. Direction: Bons-En-Chablais Gare Horaires de la ligne L142R de bus Didier →Thonon-Les-Bains Pl Des Arts Horaires de l'Itinéraire Bons-En-Chablais Gare 18 arrêts Didier →Thonon-Les-Bains Pl Des Arts: VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi 06:45 mardi 06:45 Bons-En-Chablais Gare Didier mercredi 06:45 Bons-En-Chablais Mairie Rue du Bourg d'en Bas, Bons-en-Chablais jeudi 06:45 vendredi 06:45 Brenthonne Morzier Carrefour samedi Pas opérationnel Fessy Sous L'Ecole dimanche Pas opérationnel Fessy Rezier Cervens Reyret Informations de la ligne L142R de bus Cervens Ecole Direction: Bons-En-Chablais Gare Didier →Thonon- Cervens Pessinges Les-Bains Pl Des Arts Arrêts: 18 Place du Four, Fessy Durée du Trajet: 45 min Draillant La Cheville Récapitulatif de la ligne: Bons-En-Chablais Gare Didier, Bons-En-Chablais Mairie, Brenthonne Morzier Carrefour, Fessy Sous L'Ecole, Fessy Rezier, Cervens Draillant Chef Lieu Reyret, Cervens Ecole, Cervens Pessinges, Draillant La Cheville, Draillant Chef Lieu, -

Plan Local D'urbanisme Intercommunal : Dessinons Ensemble Le Bas-Chablais De Demain

N°18 OCTOBRE 2016 Anthy-sur-Léman Ballaison Bons-en-Chablais Brenthonne Chens-sur-Léman Douvaine Excenevex Fessy Loisin Lully Margencel Massongy Messery Nernier Sciez Veigy-Foncenex Yvoire Regards croisés sur l’actualité de la Communauté de Communes du Bas-Chablais Plan local d'urbanisme intercommunal : dessinons ensemble le Bas-Chablais de demain se ressourcer vivre innover travailler DOSSIER URBANISME P. 6 > 9 TOURISME EVIAN Publier Un patrimoine et des LAC LÉMAN Marin Champanges Thonon- activités à valoriser les-Bains Yvoire Nernier Anthy-sur- Armoy Féternes Léman p. 13 Messery Excenevex Margencel Allinges Lyaud Reyvroz Massongy Chens- Sciez sur-Léman Orcier Douvaine Perrignier Draillant Vailly Ballaison Lully Cervens DÉPLACEMENTS INSTITUTIONS Lullin Loisin Veigy-Foncenex Fessy Sciez et Douvaine : La Communauté Bons-en-Chablais Brenthonne Habère- Poche Bellevaux Machilly la recherche de d'Agglomération Saxel Burdignin Habère- er Saint- Lullin solutions globales créée le 1 janvier 2017 Cergues Boëge p. 11 p. 14GENÈVE ANNEMASSE Communauté d’agglomération www.cc-baschablais.com arret Retour sur images sur nos temps forts CITOYENNETÉ 25 juin - Le Conseil Municipal des Jeunes de Douvaine est allé à la rencontre des responsables de la communauté de communes au Domaine de Thénières à Ballaison. Un échange a permis aux jeunes, très attentifs, de mieux connaître et comprendre les enjeux et le fonctionnement d’un établissement public de coopération intercommunale. Le rendez-vous s’est terminé par une visite des locaux dans le Château. Une expérience fructueuse que la communauté de communes propose de reconduire avec d’autres conseils des jeunes. GEOPARK 13-15 août - Une délégation UNESCO était en visite dans le Chablais avec pour objectif de confirmer la labellisation du territoire en tant que « Géoparc mondial UNESCO ». -

Guide Des Transports Interurbains Et Scolaires De La Haute-Savoie

2018 Guide des Transports interurbains et scolaires Haute-Savoie Guide des transports interurbains et scolaires 2018 - Haute-Savoie Sommaire Les points d’accueil transporteurs Les points d’accueil transporteurs ................ p. 3 TRANSDEV HAUTE-SAVOIE SAT - PASSY • ANNECY • PAE du Mont-Blanc 74190 PASSY Siège social - 10 rue de la Césière Tél : 04 50 78 05 33 Z.I. de Vovray 74600 ANNECY • Gare routière de Megève 74120 MEGÈVE Tél : 04 50 51 08 51 Tél : 04 50 21 25 18 Les points d’accueil transport scolaire .......... p. 4 Gare routière - 74000 ANNECY • Gare routière de Saint-Gervais le Fayet Tél : 04 50 45 73 90 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS • THÔNES Tél : 04 50 93 64 55 Gare routière - 2 route du Col des Aravis • Gare routière de Sallanches 74230 THÔNES 74700 SALLANCHES Les localités desservies ................................p. 5-7 Tél : 04 50 02 00 11 Tél : 04 50 58 02 53 • LE GRAND-BORNAND SAT - THONON Gare routière 74450 LE GRAND-BORNAND • Gare routière place des Arts Tél : 04 50 02 20 58 74200 THONON-LES-BAINS La carte des lignes ..................................... p. 8-9 • LA CLUSAZ Tél : 04 50 71 85 55 Gare routière - 39 route des Riondes • AUTOCARS SAT Siège social 74220 LA CLUSAZ 5 rue Champ Dunand Tél : 04 50 02 40 11 74200 THONON-LES-BAINS • THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 71 00 88 La carte Déclic’ ............................................. p. 10 Boutique transport place des Arts • Gare routière de Morzine 74110 MORZINE 74200 THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 79 15 69 Tél : 04 50 81 74 74 • Bureau SAT Châtel 74390 CHÂTEL • GENÈVE Tél : 04 50 73 24 29 Gare routière place Dorcière GENÈVE (Suisse) sat-autocars.com Tél : 0041 (0)22/732 02 30 Car+bus ticket gagnant ................................ -

Note Administrative

DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES Pôle Routes Arrondissement de Thonon-les-Bains 2 rue du Bois de Thue - BP 503 - 74203 Thonon-les-Bains Cedex T / 04 50 33 41 88 Thonon, le 30/11/2020 Arrêté n°20-005161 Arrêté temporaire de police portant Route Départementale n° 36 réglementation de la circulation PR 02+370 au PR 02+500 E et L – fermeture Restriction de la circulation sur le territoire de la Commune d’ORCIER Le Président du Conseil Départemental VU la loi n° 82-213 en date du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, VU la loi n° 2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 3221-4, VU le Code de la Route et notamment son livre IV, VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L 131-3, VU l’arrêté ministériel en date du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié, VU l'arrêté en vigueur, du Président du Conseil Départemental, portant délégation de signature, VU la demande présentée par Ets ACRO BTP - 10460 rue de la Centrale 74190 PASSY ([email protected]) en vue de Travaux de Protection de Chute de Pierres , VU les modalités d’exploitation arrêtées pour réaliser les travaux projetés, VU la consultation des Conseillers Départementaux du canton de THONON LES BAINS en date du 01/12/2020, VU la consultation du Maire d’ORCIER en date du 01/12/2020, VU la consultation du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Savoie -

Dossier De Présentation (PDF)

4 & SEPTEMBRE 5 2021 Création : www.R-L.fr Création 4 SEPTEMBRE GRAVEL LAURENT JALABERT 60 km / 755 m de dénivelé PARRAIN DE L’ÉPREUVE - Cochard : Sylvain photos Crédit 5 SEPTEMBRE DOTATION GRAND PARCOURS EXCEPTIONNELLE 128 km / 2300 m de dénivelé DONT UNE VOITURE AU TIRAGE AU SORT PETIT PARCOURS 88 km / 1300 m de dénivelé VILLAGE EXPOSANTS EDITO Un cadre idyllique ! L’épreuve aura à cœur de faire la promotion et la découverte du territoire via 1000 cyclistes aux couleurs de l’épreuve. À la sortie de l’été, les cyclistes pourront apprécier la tranquillité de Thonon-les-Bains et les reflets du soleil sur le Lac Léman, au port, où l’épreuve prendra ses quartiers. Le vélo est en pleine expansion et devient la solution de mobilité de demain… Nous tenons à assurer sa promotion à travers un événement populaire où exposants, artisans et entreprises locales se chargeront de l’animation. Les participants seront aussi au centre des attentions QUOI DE PLUS BEAU avec une dotation hors du commun comme nous avons désormais l’habitude de le faire. Une grande QUE DE PÉDALER fête et des moments inoubliables, voici ce que nous ENTRE LAC ET souhaitons proposer ! MONTAGNES ? Thonon-les-Bains, là où résidents et visiteurs viennent se «ressourcer», regorge aussi de lieux culturels d’exception… ses thermes, le Château de Après deux éditions de la Châtel Chablais Léman Ripaille, son funiculaire, la basilique Saint-François Race, Chablais Léman Sport Organisation présente de Sales… La Thonon-les-Bains Cycling Race pourrait la Thonon-les-Bains Cycling Race. Une -

Portons Un Nouveau Regard Sur Nos Espaces Naturels ! Plus De 200 Animations Gratuites En Haute-Savoie

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE Portons un nouveau regard sur nos espaces naturels ! Plus de 200 animations gratuites en Haute-Savoie. PROGRAMME 2017 Chaque jour à vos côtés ÉDITO Donnons un sens à la biodiversité ! En adoptant un nouveau schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département souhaite accroître son engagement dans la préservation et la valorisation de la biodiversité et des paysages. « La nature Dans ce cadre, l’information et la sensibilisation de tous les publics pour renforcer le lien entre l’Homme et la nature constitue l’un des s’offre à vous » axes d’intervention prioritaire. Fort du succès des éditions précédentes, le Département vous propose pour la 5ème année consécutive un riche programme d’animations-découvertes des espaces naturels haut-savoyards, en réservés © Droits partenariat avec 28 collectivités locales et 11 associations. Celui-ci comporte plus de 200 animations-découvertes gratuites Profitez-en ! © Droits réservés © Droits réparties sur 86 sites naturels remarquables de Haute-Savoie. Elles offriront à chacun la possibilité de (re)découvrir le patrimoine naturel proche de chez lui et, surtout, toute la diversité de milieux naturels qui caractérisent notre territoire : milieux lacustres, milieux montagnards, milieux forestiers… Le Département de la Haute-Savoie vous tend la Des professionnels de l’éducation à l’environnement vous feront clé des champs ! découvrir les secrets de la nature au travers d’expériences, de jeux et d’observations avec pour objectif l’éveil des sens. Cette année, ce sont plus de 200 animations qui vous invitent Retrouvez l’ensemble Une attention particulière a été portée afin que chaque habitant à découvrir les espaces naturels de la Haute-Savoie. -

Discovery Centre of the Valley D’Aulps

Réserve naturelle du Delta Jardins de l’eau du Maxilly-sur-Léman i n D I B MO . ais BL CHA K- eopar WWW.G a de la Dranse / Delta de la Dranse The Water 10 Pré Curieux / 5 Meillerie 0 m D 100 5 Canton de Vaud é Nature Reserve Gardens of the Pré Curieux Lugrin D 24 Saint-Gingolph com . ais BL CHA K- eopar WWW.G L (Switzerland) M i Le Bouveret e Thollon-les-Mémises k i Évian-les-Bains 1 i eopark G Chablais Chablais 2 Publier D Neuvecelle e M D 24 a s Usine d’embouteillage 19 n a NYON r 1 des eaux d’Evian / D 6 11 Château de Ripaille / D D L a L Bottling plant for Evian water Château of Ripaille M D 21 nature. Marin Direction D Saint-Paul-en-Chablais 5 Novel the link between man and and man between link the 2 Monthey - Martigny THONON-LES-BAINS 1 Mont Bénand examples of the strength of of strength the of examples Champanges D 52 18 Lac de la Beunaz / Waters are just some of the the of some just are Waters Écomusée de la pêche et du lac i M Beunaz Lake Conception Larringes Marais the Evian and Thonon Mineral Mineral Thonon and Evian the Yvoire et Musée du Chablais / The Ecomuseum of du Maravant / Maravant Marsh Bernex legends, the natural riches of of riches natural the legends, i Fishing and the Lake and the Museum of Chablais D graphique : graphique 9 e i 0 in “alpages”, the stories and the the and stories the “alpages”, g 2 L’U Nernier Anthy-sur-Léman life in the high alpine farms farms alpine high the in life 5 Féternes 00 L 1 21 Vinzier Atelier Duo I www.atelierduo.fr - e D the use of the mountains, the the mountains, the of use the D D P 23 8 Lac de Darbon Excenevex 33 a m 6 tors. -

Bulletin Municipal De Janvier 2015

VAILLY Janvier 2015 Janvier Bulletin d’informations municipales E IR Mot du Maire .................................................................................p. 3 A GESTION COMMUNALE M • Le budget .......................................................................................................p. 4-5 M • Les travaux ..........................................................................................................p. 6 O • Les projets 2015 ....................................................................................p. 7 S • Recensement 2015 .........................................................................p. 8 • La vie de nos écoles .......................................................................p. 9 INTERCOMMUNALITÉ • Les déchets .................................................................................................. p. 10 • OPAH ........................................................................................................................... p. 11 VIE QUOTIDIENNE Naissances • ERDF ............................................................................................................................. p. 12 (second semestre) • Règles de bon voisinage ............................................... p. 13 Le 12 août 2014, Louise MOREL, • Les commerçants ............................................................................ p. 14 fille de Matthieu MOREL et d’Amandine FAVRAT • Tradition : l'alambic................................................................... p. 15 Marphoz -

PORTES DU SOLEIL Edition 2018

© Savoie Mulot / ©Blanc Mont PORTES DU SOLEIL Edition 2018 Dans l’économie touristique de Savoie Mont Blanc, le secteur Haut Chablais - Portes du Soleil représente : • 10% des nuitées annuelles (11% des nuitées hivernales) • 9% des lits touristiques • 7% des emplois liés au tourisme • 12% de la fréquentation en ski alpin • 11% des recettes des remontées mécaniques CAPACITE D’ACCUEIL Source : Observatoire SMBT 2017 nombre de lits CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE • Superficie : 474 km² • 20 communes • 16 316 habitants (source : INSEE 2012) • Soit 1% de la population de Savoie Mont Blanc et 2% de la population du département de Haute-Savoie • Taux d’évolution annuel : +0,8% pour la période 1999 - 2012 Evolution de la population résidente • 126 300 lits touristiques (19 726 structures) • 9% de la capacité d’accueil de Savoie Mont Blanc • 18% de la capacité d’accueil de Haute-Savoie • 33% sont des lits marchands ( 41 400 lits) • Les meublés classés représentent à eux seuls 35% de l’offre marchande et les centres et villages de vacances 20% • La part de l'hôtellerie est de 16% des lits marchands (6 800 lits ; 120 établissements) Le mode de comptage des lits touristiques (en particulier non marchands) ayant été modifié, la comparaison avec les données des années antérieures n’est pas réalisable. Chiffres disponibles au 28/12/2018 1/7 FREQUENTATION GLOBALE Source : BET MARCHAND Année 2017 Evolution de la fréquentation globale annuelle • 6 904 200 nuitées • Soit 10% des nuitées de Savoie Mont Blanc • Soit 20% des nuitées de Haute-Savoie • 63% des nuitées sont réalisées en hiver • La fréquentation annuelle évolue entre 6,9 et 7,1 millions de nuitées (hormis l’année 2007). -

Portage Des Repas : Genevois/Arve Faucigny Mont Blanc/Chablais/Bassin Annecien

PORTAGE DES REPAS : GENEVOIS/ARVE FAUCIGNY MONT BLANC/CHABLAIS/BASSIN ANNECIEN TERRITOIRE DU GENEVOIS STRUCTURES/ORGANISMES/S ADRESSE TEL MAIL COMMUNES D'INTERVENTION ERVICES AMBILLY, ANNEMASSE, ARBUSIGNY, ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE? CRANVES SALES, ETREMBIERES, FILLINGES, GAILLARD, JUVIGNY, LA MURAZ, LA TOUR, 9 RUE MARC COURRIARD 74100 LUCINGES, MACHILLY, MONNETIER RESTAURATION 74 04-50-87-16-64 [email protected] ANNEMASSE MORNEX, NANGY, PERS JUSSY, REIGNIER ESERY, ST CERGUES, ST JEAN DE THOLOME, ST JEOIRE, SCIENTRIER, VETRAZ- MONTHOUX, VILLE EN SALLAZ, VILLE LA GRAND, VIUZ EN SALLAZ AMBILLY, ANNEMASSE, ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE, CRANVES SALES, ETREMBIERES, FILLINGES, GAILLARD, JUVIGNY, LA TOUR, LUCINGES, MACHILLY, 90 ROUTE DES ALLUAZ 74380 BONNE GLOBE TRAITEUR 04-50-31-35-67 MONNETIER MORNEX, NANGY, REIGNIER SUR MENOGE ESERY, ST CERGUES, ST JEAN DE THOLOME, ST JEOIRE, SCIENTRIER, VETRAZ MONTHOUX, VILLE EN SALLAZ, VILLE LA GRAND, VIUZ EN SALLAZ ARCHAMPS, BEAUMONT, CHENEX, CHEVRIER, COLLONGES SOUS SALEVE, 101 ROUTE DE FARAMAZ 74520 DINGY EN VUACHE, FEIGERES, JONZIER LA CHAROLAISE 04-50-49-00-40 [email protected] VULBENS EPAGNY, NEYDENS, PRESILLY, ST JULIEN EN GENEVOIS, SAVIGNY, VALLEIRY, VERS, VIRY, VULBENS 2360 ROUTE DE BELLEGARDE LA FROMAGERIE 04-50-35-49-68 VALLEIRY, VIRY, VULBENS GERMANY 74580 VIRY ADMR DE COLLONGES SOUS ROUTE DE BOSSEY 74160 COLLONGES 04-50-43-21-29 [email protected] SALEVE SOUS SALEVE ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE, 833 ROUTE DU CHEF LIEU 74250 JULIEN DALLOZ 06-49-41-60-83