Piece 1 – Rapport Presentation 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

COVOITURAGE Sur L'appli SNCF Sur Transilien.Com Pendant Les Travaux, Vous Pouvez Aus- Au Guichet Sur Le Blog De Ligne Si Covoiturer Avec Idvroom.Com

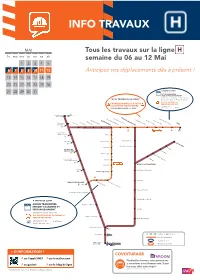

INFO TRAVAUX MAI Tous les travaux sur la ligne lu ma me je ve sa di semaine du 06 au 12 Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anticipez vos déplacements dès à présent ! 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 À PARTIR DE 19H30 SOIR y compris le 8 mai 27 28 29 30 31 LUNDI à AUCUN TRAIN ENTRE VENDREDI CREIL ET PERSAN BEAUMONT Maintenance sur les voies et rénovation DU 25 FÉVRIER AU 26 JUILLET des quais en gare de Persan Beaumont BUS ENTRE CREIL <> HORAIRES MODIFIÉS SUR TOUTE PERSAN BEAUMONT LA DURÉE DU SERVICE ENTRE allongement du + 40 min PERSAN BEAUMONT <> CREIL temps de parcours PONTOISE Champagne surPERSAN Oise BEAUMONT l'Isle Adam Parmain Saint-Leu d'Esserent Auvers sur Oise VALMONDOIS Bruyères sur Oise Boran sur OisePrécy sur Oise Chaponval Épluches Pont Petit Saint-Ouen CREIL l'Aumône Saint-Ouen l'Aumône Liesse Mériel Méry sur Oise Nointel Mours Pierrelaye LUZARCHES Presles Courcelles Frépillon Seugy MONTIGNY BEAUCHAMP Viarmes Bessancourt Belloy Saint-Martin Villaines Franconville Taverny Le Plessis Bouchard Vaucelles MONTSOULT MAFFLIERS Cernay Bouémont Moisselles ST-LEU LA FORÊT Domont Gros Noyer Saint-Prix ERMONT EAUBONNE Ermont Halte Écouen Ézanville Champ de courses d'Enghien SARCELLES ST-BRICE À PARTIR DE 22H45 SOIR AUCUN TRAIN ENTRE Enghien les Bains LUNDI à ERMONT EAUBONNE ET VENDREDI PERSAN BEAUMONT Groslay Maintenance sur les voies BUS ENTRE ERMONT EAUBONNE <> La Barre Ormesson PERSAN BEAUMONT Deuil Montmagny allongement du + 35 min temps de parcours Épinay Villetaneuse Saint-Denis Portion de ligne fermée Bus de substitution Travaux le soir PARIS GARE DU NORD Travaux la journée + D'INFORMATION * COVOITURAGE sur l'appli SNCF sur transilien.com Pendant les travaux, vous pouvez aus- au guichet sur le blog de ligne si covoiturer avec idvroom.com. -

Société Des Transports Valmier

Société des transports Valmier Plan de ville Transport de Personnes en car et mini-car A B C D 46, rue de la Gare - 95460 EZANVILLE 2012 Tél : 01 39 91 21 41 Le Haut de Bonnières Les Gribelets 06 12 91 82 49 Le Prés Guyard E-mail : [email protected] Cergy e l l i Pontoise v C n Moisselles h e a Beauvais z VILLE m d’ÉZANVILLE 1 i n E t s RD 301 Le Noyer Verrier i o Ets Laurent Serrurerie e n c n à Les Faisses Château d’eau Be a Philippe Métallerie Le Buisson Mallot Fr e www.laurentphilippe.fr - l d n Is e e ’ n - l [email protected] ix o ZA Les Bourguignons o r y i c t la o l e e a l D Val d’Ezanville d r e Allée du e 18, allée Jean Baptiste Corot 06 14 69 71 81 n Al. Paul é è Quercy Malgueule B g Al. J.-B. Corot b u n i E Gauguin Rue i Le Chemin des Noyers 95460 EZANVILLE 01 39 91 36 03 L e u m Rue d’Aquitaine à R Al. de la e h e l Beauce l R i C R Allée P. u v ue d e e 28 n a Cézanne M l P Al. du Berry Allée du Roussillon o a Allée de Provence i za ry P e s b s du R s e r R n e L u e u t Les Fleurs du Bonheur i E é a Allée Edouard Manet Ru an e V l ’ A e ll b g g le o i u Ezanville A u o l s d u l l o Al. -

Comité De Forêt De Montmorency Le Mardi 22 Octobre 2019 Réunion En Salle - Domaine De Bois-Corbon

CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE Comité de forêt de Montmorency Le mardi 22 octobre 2019 Réunion en salle - Domaine de Bois-Corbon Cliquez pourAgence modifier territoriale le style des ONF sous-titres Ile-de-France du masq Ouestue SOMMAIRE ° L’ONF ° Carte d’identité de la forêt de Montmorency ° ExploitationCLIQUEZ forestièreET MODIFIEZ LE TITRE ° Travaux : V Sylvicoles ; Routiers ; Accueil du public ; Environnement ° Faune ° Thématique 2019 : Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque V Encre du châtaignier : état des lieux, octobre 2019 2 L’Office national des forêts • Gestionnaire des forêts publiques (4,6Mha en métropole) : - forêts domaniales (1,8Mha) CLIQUEZ- forêts des collectivités ET (2,8Mha MODIFIEZ) LE TITRE • 25% de la forêt française • 9 200 professionnels au service des territoires • En 200 ans, la surface forestière a été Cliquezmultipliée pour par modifier deux enle style France des. sous-titres du masque Elle représente aujourd’hui 30% du territoire métropolitain. 3 L’Office national des forêts • Veille à l’entretien, au développement et au renouvellement des espaces naturels. La gestion des forêts permet de concilier trois objectifs indissociables : • Produire et mettre à la disposition de la société l’éco-matériau bois dont elle a besoin CLIQUEZ(chauffage, construction, ET menuiserie, MODIFIEZ charpente, LE TITRE tonnellerie…) • Préserver et enrichir la biodiversité • Accueillir le public. • Met en œuvre des missions d’intérêt général à la demande et pour le compte de l’État dans les domaines de la prévention et de la gestion des risques naturels : protection du littoral, restauration des terrains de montagne,Cliquez défense pour des modifier forêts contre le style les incendies. -

THIN (Commune De PISCOP), Roger GAGNE (Commune De SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT)

Département du VAL D'OISE Arrondissemenl de SARCELLES COMITÉ SYNDICAL DU MERCREDI 27 Jl IN 2018 DÉLIBÉRATION N° 2018-64 ASSAINISSEMENT 9 - Signature de la convention n° 2018-05-11 relative aux études préalables aux travaux de réhabilitation des collecteurs communaux d'eaux pluviales et d'eaux usées du Quartier du Grand Bouteiller sur la commune de LOI VRES - (Opération n® 351 MOM 105) L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept juin à neuf heures. Le Comité du Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des Vallées du Crouli et du Petit Rosne, légalement convoqué le 20juin 2018. s'est réuni Rue de l'Eau et des Enfants, à BONNEUIL-EN-FRANCE, dans la salle de conférence, sous la Présidence de Guv MESSAGER. Président et Maire honoraire de la Commune de LOUVRHS. Date de la convocation : le 22 mars 2018, Nombre de délégués en exercice : 70 Président de séance : Guy MESSAGER - Président du Syndicat. Secrétaire de séance : Catherine ROY - Déléguée suppléantede la Commune de MONTSOULT Présents : 37 CARPE: Bruno VALENTE (Commune d'Amouville). Jean-Luc HERKAT (Commune de BONNEUIL-EN-FRANCE). Marie-Claude CALAS (Commune de BOUQUEVAL). Isabelle MEKEDICHE (Commune de GARGES-LÈS- GONESSE), Jean-Michel DUB(!)1S (Commune de GONESSE), Anita MANDIGOU (Commune de GOUSSAINVILLE). Robert DESACHY (Commune de LE MESNIL-AUBRV), Didier GUÉVEL et Marcel HINIEU (Commune de LE Pl.ESSlS-GASSOT). Chantai TESSON et Gérard SANTE-BEUVE (Commune de LE IHILLAY), Guy MESSAGER et Alain CLAUDE (Commune de LOUVRES). Bernard VERMEULEN et Patrick LEPEUVE (Commune de ROISSY-EN-FRANCE), Richard ZADROS et David DUPUTEL (Commune de SAINT-WITZ). -

Bus 13 GARE D’ENGHIEN-LES-BAINS* ÉCOUEN MAILLOL

Bus 13 GARE D’ENGHIEN-LES-BAINS* ÉCOUEN MAILLOL Horaires valables du 15 juillet au 25 août 2019 ÉTÉ 2019 13 Gare d’Enghien-les-Bains Écouen Maillol ou La Chênée ou Gare de Domont ou Gare d’Écouen-ÉMoisselleszanville 13 Croix Blanche Cimetière Domont Poste £ 38-05 • Dobus Gare de Domont Margency R A Attainville ue d v µ Andilly e enue Collège Mon Glan H tmorency daz Aristide Briand Ermont La Berchère £ 38-05 • Dobus R ou Eaubonne te & de La Chênée Robinson Clinique Lycée D Paul Fort o £ 12 • 15 38-05£ • Dobus m Ézanville o Sannois National 1 n Soisy-sous- t Les Oiseaux Champeaux G Les Peupliers de Rue £ Montmorency &£ 12 • 15 12 • 15 Mairie Monument Hôtel de Ville Rue £ n 38-05£ • Dobus £ 38-05 • Dobus des Éc 269 • Dobus u d oles Lycée J.J. Rousseau Roosevelt r Chemin Vert e £ &£ 12 • 15 12 • 15 V &£ 12 • 15 R. Collège J. Bullant Église e de P & d Piscop aris Saint-Gratien e Monument aux Morts Porte Rouge u R &£ 12 • 15 Bois Bleu Lycée de v. h A hal Foc & D 301 Av. du Maréc Gare d'Enghien- Loges Montmorency Émile £ Verdun les-Bains 15 Rey Monet &£ & µ H de Foresta 12 £ Laboureur £ 7 • 11 • 14 • 15 • 16 • 254 R. du £ 256 • N51 15 Gare d'Écouen P. Serres & Temple & Montmorency Ézanville Casino d'Enghien Saint-Brice- Écouen A µ ve e Gymnase des Gallerands 07/17 Théâtre d'Enghien nue Ch ll H arl u £ sous-Forêt es d a 95-02 £ e G GÈNE & Lycée et collège 269 A Piscine Intercommunale Écouen Maillol T Épinay- Notre-Dame R Rue de Groslay sur-Seine Enghien- 6 min Piscine Jules Ferry Rue des Granges N & les-Bains Sarcelles TITUDE-CA Groslay 400 m -

Resort Enghien 1 Hôtel Barrière **** 72 Rooms , 4

ENGHIEN-LES-BAINS PARIS And what if you chose a di erent kind of event? ENGHIEN-LES-BAINS PARIS Are you organising an event? Choose a “turnkey” resort just 14 km from Paris. Board Meetings, International Conferences, Motivational Seminars and Family Reunions. Its proximity to Paris, its reception and accommodation capacity and the variety of food and entertainment spaces make Enghien-les-Bains the destination of choice for your events. Combine performance and serenity. THE VAL D’OISE TO GET TO ENGHIEN-LES-BAINS THE CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE FROM PARIS A vibrant tribute to the Impressionists, let yourself be guided through BY TRAIN GOLF COURSES a setting featuring the masterpieces of the great painters from the Gare du Nord via line H, DOMONT-MONTMORENCY second half of the 19th century. GOLF COURSE Enghien SNCF station 15 min 18 holes – Par 71 – 8 km ROYAUMONT ABBEY BY ROAD MONTGRIFFON GOLF CLUB Nestled among the ponds in the heart of the forest since the 13th • From Roissy: A1, exit 3 36 holes – Par 72 – 30 km PARIS Saint-Denis towards century, the Cistercian Abbey at Royaumont is distinguished by its Épinay-sur-Seine, then L’ISLE ADAM GOLF COURSE cloister and refectory. Its gardens, one of which is in a medieval style, Enghien-les-Bains 18 holes – Par 72 – 30 km are an invitation to wander. ENGHIEN-LES-BAINS 24 km, 35 min BETHEMONT GOLF THE CHÂTEAU D’ECOUEN • From Paris-La Défense: A86 COUNTY CLUB then A15 towards 18 holes – Par 72 – 30 km The National Museum of the Renaissance is housed in the MEETINGS & EVENTS Cergy-Pontoise, exit 3 D’APREMONT GOLF COURSE magnifi cent Château d’Ecouen, overlooking the beautiful expanse of Montmorency/Sarcelles 18 holes – Par 78 – French countryside plains, just as they meet Chantilly forest. -

Ra Ccopf 2015

RAPPORT 2015 D’ACTIVITÉ ÉDITO Plus qu’un bilan de l’année 2015, ce rapport d’activité est aussi le bilan de l’action de votre communauté de communes après quinze années d’exercice. Grâce à la mobilisation des équipes administratives et des élus communautaires, de grands projets ont vu le jour : rénovation glo- bale du parc d’éclairage public, aménagements sportifs, arrivée de la fibre optique sur notre territoire... Depuis le 1er janvier 2016, notre collectivité s’est agrandie. Au-delà des frontières physiques, c’est aussi notre mission de service public et nos domaines de compétences qui se sont élargis. Nous construisons aujourd’hui notre projet territorial de demain, qui je l’espère répondra pleinement aux aspirations de nos concitoyens. Dans l’attente de vous le présenter, je vous invite à découvrir les actions que la CCOPF a entre- pris pour vous en 2015. Christian LAGIER, Président de la communauté de communes Ouest Plaine de France Vice-président de la communauté d’agglomération Plaine Vallée Maire de Piscop 4 CCOPF - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 SOMMAIRE p 6-18 La CCOPF p 7 Les dates clés de l’interco p 8 L’interco en quelques chiffres p 8 Gouvernance : les instances communautaires p 10 Ressources humaines et organisation des services p 12 Le bilan financier p 14 Les marchés publics p 16 Les réalisations majeures p 18 Faits marquants 2015 p 19-22 Voirie et espace public p 19 Aménagement et entretien de la voirie p 20 La propreté urbaine p 21 Le déploiement de la fibre optique p 22 L’éclairage public p 23-25 Emploi et développement économique -

BOUFFÉMONT), Marie-France MOSOLO ( Commune De DOMONT)

Département du VAL D'OISE Arrondissement de SARCELLES COMITÉ SYNDICAL DU MERCREDI 7 MARS 2018 DÉLIBÉRATION N° 2018-20 RESSOURCES HUMAINES 20 - Création d'un emploi permanent à temps complet de responsable du service foncier Date de la convocation : le 27 février 2018, Nombre de délégués en exercice : 70 Président de séance : Guy MESSAGER - Président du Syndicat. Secrétaire deséance : Karine B077.TNI - Déléguée suppléante delaCommune d'ÉPIAlS-LÈS-LOUVRES Présents : 48 Bruno VALENTE (Commune d'ARNOUVILLE), Claude ROUYER (Commune d'ATTAINVlLLE), Gilles MENAT et Jean-Claude LAINÉ (Commune de BAILLET- EN-FRANCE), Jean-Luc HERKAT (Commune de BONNEUIL-EN-FRANCE), Gilles BELLOIN et Joëlle POTTIER (Commune de BOUFFÉMONT), Marie-France MOSOLO ( Commune de DOMONT). Marcel BOYER et Evelyne JUMELLE (Commune d'ÉCOUEN ). Karine BOZZINI ( Commune d'ÉPIAIS-LÈS-LOUVRES ), Jean-Robert POLLET et Louis LE PIERRE ( Commune D'ÉZANVILLE ), Roland PY (Commune de FONTENAY-EN-PARISIS), Isabelle MEKEDICHE (Commune de GARGES-LÈS-GONESSE), Jean-Michel DUBOIS et Christian CAURO ( Commune de GONESSE ), Anita MANDIGOU (Commune de GOUSSAINVILLE ), Robert DESACHY et Francis COLOMIÈS (Commune de LE MESNIL-AUBRY), Didier GUÉVEL et Marcel HINIEU (Commune de LE PLESSIS-GASSOT), Gérard SAINTE-BEUVE et Martine GALTIE (Commune de LE THILLAY), Guy MESSAGER et Gérald VERGET (Commune de LOUVRES), Jean-Claude BARRUET et Henri GUY (Commune de MAREIL-EN-FRANCE), Jean-Pierre LECHAPTOIS et Sylvain MAURAY (Commune de MOISSELLES), Jean-Pierre DAUX et Christian ISARD (Commune de MONTMORENCY), -

COVID-19 Deuil-La Barre S’Engage Pour La Vaccination

COVID-19 Deuil-La Barre s’engage pour la vaccination près avoir proposé, UNE COORDINATION TERRITORIALE DES PRÉLÈVEMENTS PCR toujours active, avec le site de prélèvement situé actuellement au Pôle Information Prévention Santé (PIPS) et UN DISPOSITIF TERRITORIAL DE SUIVI ACOORDONNÉ des patients atteints par la Covid 19, du premier au dernier jour de la maladie. La ville de Deuil-La Barre, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Val d’Oise et le dispositif d’appui à la coordination, sous l’impulsion de Muriel Scolan, Maire et de Michel Baux, 1er maire adjoint délégué à la Santé, continue de s’impliquer pour que les Deuillois puissent être progressivement vaccinés dans les meilleures conditions possibles, en mutualisant ses moyens avec les communes de l’agglomération. Le docteur Michel Baux, maire adjoint délégué à la Santé, pilotera l’ensemble du dispositif devenu territorial. Cette démarche, initiée par l’ARS et le Préfet du Val d’Oise, prévoit en effet de consolider le maillage territorial à la dimension de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV). L’ORGANISATION MISE EN PLACE SERA DONC LA SUIVANTE : • Un territoire : la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV) qui participe au financement du dispositif. • Une ville pilote : Deuil- La Barre qui coordonne le dispositif en partenariat avec l’ARS et le DAC (Dispositif d’Appui la Coordination, dirigé par Sophie Melan). • Trois centres de vaccination sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV) : ENGHIEN-LES-BAINS, MONTMORENCY et SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT. Ces centres pourront coordonner alternativement la vaccination d’environ 180 000 habitants potentiels. -

° Signature De La Convention De Mise a Disposition D'un Agent Du

Département du Val d’Oise MAIRIE D’ATTAINVILLE Arrondissement de Sarcelles Canton de Fosses COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL Date de convocation : 26 juin 2019 Nombre de Conseillers en exercice : 19 Date d’affichage 27 juin 2019 PRESENTS : 12 VOTANTS : 13 L’an deux mil dix-neuf, le 02 juillet 2019 à 20 h 30 Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Mme LOZAÏC Odette Maire Etaient présents : M KASZLUK Serge, Mme RENAUD Catherine, M ROUYER Claude Mme MESTRALETTI Yvonne Adjoint M BELFORD Guy Mme LEROY Christiane, M PENZA Frédéric Mme SCALZOLARO Lina, M CITERNE Yves, M JOURNET Philippe Mme DERRIEN Edith Etaient absents excusés : Mme COLLIGNON Sandrine, a donné procuration à Mme LOZAIC Odette M LHERMITTE Yves, M RUDANT Michel, M GONTIER, Alain Mme WOLOSZYN Murielle, M ALAIMO Stéphane Mme TAYLOR Catherine Secrétaire de séance : M PENZA Frédéric Délibération 2019/24 DESIGNATION DES JURES D’ASSISES Vu l’arrêté préfectoral 2019-096 du 03 avril 2019 et fixant la nouvelle répartition des jurés d’assises appelés à siéger au cours de l’année 2020. Il convient de tirer au sort un nombre de 3 Ont été tiré au sort : Mme BRONNER Mélanie Marie Simone 1 chemin des bornes 95570 ATTAINVILLE née le 13/09/1984 à MONTMORENCY M MESSEANT Guillaume Bernard Henri 78 rue de Paris 95570 ATTAINVILLE né le 21/11/1988 à Villiers- le Bel M TELLIER Yves Pierre 15 rue Ganneval 95570 ATTAINVILLE né le 29/01/1962 à ATTAINVILLE Le Conseil Municipal, après avoir procédé au tirage au sort, d’après les listes électorales, DESIGNE à l’unanimité les Jurés d’Assises qui devront éventuellement siéger en 2020. -

Cormeilles Magazine

Cormeilles N° 205 - Septembre 2016 BELLE RENTRÉE À TOUS ! L’IMAGE DU MOIS L’été a été plein de défis au centre de loisirs ! Sommaire ACTUS SUJET DU MOIS ASSOS SORTIR P. 11 P. 13 - 15 P. 18 P. 20 - 21 Forum « être petit à Bientôt une nouvelle Courez solidaire lors des Le Val d’Or, Cormeilles » clinique ! foulées cormeillaises ! quelles histoires ! Si vous ou une de vos connaissances ne recevez pas le Cormeilles Mag, n’hésitez pas à le signaler au service communication au 01 34 50 47 09. Nous transmettrons votre réclamation à notre distributeur. Directeur de la publication : Yannick Boëdec. Comité de rédaction : Nicole Lanaspre Jérôme Thierry. Responsable de la communication : Élise Lavanant. Rédaction : Élise Lavanant, Béatrice Maréchal. Graphisme et maquette : Mehdi Cherdo. Photos : Grégory Heyvaert, Élise Lavanant, Nelly Robard, Fotolia. Tirage : 11 500 exemplaires. Impression : Imprimerie Vincent - 26, avenue Charles Bedeaux 37000 Tours. Dépôt légal : Septembre 2016. Contact Mairie : 01 34 50 47 00. Site internet : www.ville-cormeilles95.fr - Courriel : [email protected] cormeilles @villecormeilles cormeillesenparisis 2 Cormeilles mag n° 205 - Septembre 2016 Chères Cormeillaises, Chers Cormeillais, Dans le contexte national éprouvant de cet été, beaucoup de maires ont décidé d’annuler les manifestations publiques considérant que la sécurité n’était pas assurée de manière optimale. Il est évident que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les événements rassemblant du public, tel que nous l’avons fait pour le feu d’artifice du 14 juillet dernier. Nous n’aurons hélas jamais assez de moyens pour éliminer tous risques et c’est aussi à chacun de nous d’être vigilant. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°Idf-018-2020-03 Publié Le 16

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°IDF-018-2020-03 PREFECTURE REGION ILE PUBLIÉ LE 16 MARS 2020 DE FRANCE 1 Sommaire Agence Régionale de Santé IDF-2020-03-12-008 - Arrêté n° 2020 – 41portant autorisation d’extension de 6 places des Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) « Samusocial de Paris » gérés par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Samusocial de Paris (4 pages) Page 3 Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie IDF-2020-03-11-003 - Arrêté précisant les dispositions d'encadrement de la pêche des poissons migrateurs du Bassin Seine-Normandie pour la période 2020-2021 (5 pages) Page 8 Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement IDF-2020-03-16-001 - A R R Ê T É portant ajournement de décision à ICAWOOD 1 SPV (2 pages) Page 14 Etablissement public foncier Ile de France IDF-2020-03-12-007 - Décision de préemption n°2000051 parcelle cadastrée AB107 sise rue d'Ombreval à DOMONT (5 pages) Page 17 IDF-2020-03-12-006 - Décision de préemption n°2000052 parcelle cadastrée AE355 sise 9 rue de l'église à DEUIL LA BARRE (5 pages) Page 23 IDF-2020-03-12-005 - Décision de préemption n°2000064 parcelle cadastrée T61 sise 130 avenue de Paris à VINCENNES (4 pages) Page 29 2 Agence Régionale de Santé IDF-2020-03-12-008 Arrêté n° 2020 – 41 portant autorisation d’extension de 6 places des Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) « Samusocial de Paris » gérés par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Samusocial de Paris Agence Régionale de Santé - IDF-2020-03-12-008 - Arrêté n° 2020 – 41 portant