Dipartimento Di Novara

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Itinerari Archeologici in Provincia Di Novara

ITINERARI ARCHEOLOGICI IN PROVINCIA DI NOVARA E-mail: [email protected] - www.provincia.novara.it Tel. 0321 378443-472 - Fax 0321 378479 con il contributo di APPUNTI Iniziativa promossa dall’Assessorato al Turismo della Provincia di Novara in collaborazione con La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie Ideazione del percorso: Maria Rosa Fagnoni Progetto scientifi co: Filippo Maria Gambari, Giuseppina Spagnolo Garzoli Testi di: Angela Deodato, Paola Di Maio, Maria Rosa Fagnoni Progetto grafi co editoriale: Michele Sansone, Maria Rosa Fagnoni Traduzioni: Claudio Pasquino Documentazione fotografi ca: Archivio fotografi co della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, Archivio fotografi co del Museo Civico del Broletto di Novara, Archivio fotografi co del Museo Civico Archeologico di Arona, Archivio ATL della Provincia di Novara, Archivio fotografi co del Comune di Varallo Pombia, Giacomo Gallarate, Mario Finotti, Maria Rosa Fagnoni, Paola Colombo Cartografi a: Legenda S.r.l. Grafi ca e stampa: Italgrafi ca Copyright Provincia di Novara Si ringraziano per la preziosa collaborazione la Diocesi di Novara “Uffi cio per l’Arte Sacra e i Beni Culturali”, le Amministrazioni Comunali, i privati, i Reverendi Parroci, il Parco Naturale del Monte Fenera, il Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, il Gruppo Storico Archeologico Castellettese, i Musei Civici di Novara, Arona, Oleggio e Varallo Pombia, il Museo Lapidario della Canonica di Santa Maria di Novara, che grazie alla loro disponibilità hanno permesso la realizzazione dell’iniziativa Foto di copertina: Novara - Lapidario della Canonica di Santa Maria “Rilievo della nave” - frammento di sarcofago con rilievo rappresentante scena di pesca (III-IV secolo d.C.) Con questa pubblicazione abbiamo voluto valorizzare i siti e i musei archeologici del novarese, un’area che ospita più del sessanta per cento dei ritrovamenti presenti nel territorio regionale. -

La Ferrovia Della Valsesia

NORD LA FERROVIA DELLA VALSESIA 24 25 NORD LA FERROVIA DELLA VALSESIA 54,1 KM 1881-1886 2014 2015 LA LINEA Inoltrarsi nella valle più verde d’Italia in treno, alla scoperta di paesaggi PIEMONTE diversi (da quello della pianura padana a quello montano), lasciandosi NOVARA-VARALLO SESIA (VC) stupire dalla bellezza della natura e dall’arte dell’uomo, fino a raggiungere Varallo e il suo Sacro Monte (la “Nuova Gerusalemme”), il più antico del Piemonte, costruito in varie tappe tra il 1486 e il 1713 (vedi box di appro- fondimento). Tutto ciò è la Ferrovia della Valsesia, lunga circa 51 km, che VERBANIA collega la stazione di Vignale a quella di Varallo Sesia. La sua costruzione ebbe inizio nel 1881 ed il primo tratto, di circa 26 km tra Vignale e Roma- gnano Sesia, venne inaugurato il 22 febbraio 1883. Negli anni successivi BIELLA furono realizzati i tronchi successivi, fino alla inaugurazione dell’intera linea NOVARA TORINO fino a Varallo Sesia avvenuta il 12 aprile 1886. Da Vignale, la linea era collegata alla stazione di Novara attraverso un tratto, di poco più di 3 km, VERCELLI ALESSANDRIA già attivo fin dal 1855 perché facente parte della linea Arona-Alessandria (e della Novara-Domodossola). La ferrovia garantì per circa un secolo gli scambi tra la pianura e le aree produttive della Valsesia. Dal 15 settembre 2014, il servizio viaggiatori è stato sospeso ed autosostituito; il tratto Nova- ra-Romagnano Sesia è ancora utilizzato per il servizio merci per la cartiera ASTI Kimberly, mentre il tronco Romagnano Sesia-Varallo Sesia è utilizzato esclu- CUNEO sivamente per la circolazione occasionale di treni turistici. -

Provincia Di Novara

Provincia di Novara DATA COMUNE TIPO ATTO SOTTOTIPO ATTO ATTO DECRETO DICH. INESISTENZA USI AGRATE CONTURBIA 04/12/1934 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO DICH. INESISTENZA USI AGRATE CONTURBIA 12/05/1939 COMMISSARIALE CIVICI SITUAZIONE DA SITUAZIONE DA AMENO 01/03/1994 DEFINIRE DEFINIRE DECRETO ASSEGNAZIONE A ARMENO 02/07/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO DICH. INESISTENZA USI ARONA 19/10/1934 COMMISSARIALE CIVICI ATTI VARI SENZA BARENGO - - DECRETO DECRETO ASSEGNAZIONE A BELLINZAGO NOVARESE 07/02/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BIANDRATE 25/04/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BIANDRATE 16/05/1939 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BOCA 05/02/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO DICH. INESISTENZA USI BOGOGNO 04/12/1934 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO DICH. INESISTENZA USI BOGOGNO 12/05/1939 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO ASSEGNAZIONE A BOLZANO NOVARESE 21/01/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BOLZANO NOVARESE 22/01/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BORGO TICINO 27/11/1934 COMMISSARIALE CATEGORIA ATTI VARI SENZA BORGOLAVEZZARO - - DECRETO DECRETO DICH. INESISTENZA USI BORGOMANERO 06/02/1940 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO ASSEGNAZIONE A BRIGA NOVARESE 03/01/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BRIGA NOVARESE 15/05/1939 COMMISSARIALE CATEGORIA DATA COMUNE TIPO ATTO SOTTOTIPO ATTO ATTO ATTI VARI SENZA BRIONA - - DECRETO DECRETO DICH. INESISTENZA USI CALTIGNAGA 30/05/1935 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO DICH. INESISTENZA USI CALTIGNAGA 12/05/1939 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO ASSEGNAZIONE A CAMERI 25/06/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A CAMERI 26/06/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A CARPIGNANO SESIA 21/05/1934 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A CARPIGNANO SESIA 22/05/1934 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO DICH. -

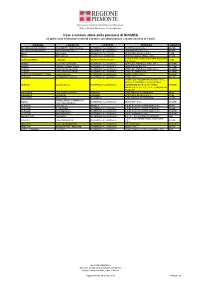

Cave E Miniere Attive Della Provincia Di NOVARA (In Giallo Sono Evidenziate Le Attività Estrattive Con Autorizzazione Scaduta Da Meno Di 3 Anni)

Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Minerarie, Cave e Miniere Cave e miniere attive della provincia di NOVARA (in giallo sono evidenziate le attività estrattive con autorizzazione scaduta da meno di 3 anni) COMUNE LOCALITA' LITOTIPO IMPRESA CODICE BELLINZAGO NOVARESE BADUNOTTI - BARAGGIONE MATERIALE ALLUVIONALE FRATTINI LUIGI S.R.L. M219N BELLINZAGO NOVARESE CASCINA BADUNOTTI MATERIALE ALLUVIONALE CONSORZIO CAVE S.R.L. M186N BOCA BOCCIOLE ARGILLE REFRATTARIE MINERARIA DI BOCA S.R.L. C14N BOCA SAN GRATO FELDSPATI E ASSOCIATI MINERALI INDUSTRIALI - S.R.L. C101N SAVOINI RAG. LUIGI DI SAVOINI GIUSEPPE BORGOMANERO CUMIONA ARGILLE REFRATTARIE C36N & C. S.A.S. BRIONA CASCINA COSTANZA MATERIALE ALLUVIONALE MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. M1989N BRIONA Cascina Costanza Vittoria MATERIALE ALLUVIONALE MONTIPO' INERTI S.R.L. M1854N CAMERI CASCINA SCAGLIANO MATERIALE ALLUVIONALE MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. M1990N CAMERI CASCINA SCAGLIANO MATERIALE ALLUVIONALE CAVE DI CAMERI S.R.L. M1398N CASTELLETTO SOPRA TICINO Località Glisente MATERIALE ALLUVIONALE "LUNA ROSSA S.R.L." M1808N CERANO CANNONIERA BAGNO MATERIALE ALLUVIONALE "ELMIT S.R.L." M857N ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - CERANO Cascina Nuova MATERIALE ALLUVIONALE CONSORZIO STABILE (IN FORMA M1904N ABBREVIATA "A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE") MAGGIORA CASTAGNA MORERA PORFIDO CANTAMESSA BERNARDINO H43N MAGGIORA MARELLO CAOLINO MINERARIA DI BOCA S.R.L. C39N MAGGIORA Motto Tondo FELDSPATI CANTAMESSA BERNARDINO C114N AGNELLENGO DI MOMO (EX MOMO MATERIALE ALLUVIONALE MISEROTTI S.R.L. M1240N CASCINA VERNINO) OLEGGIO Motto Grizza ARGILLA A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L. A307N OLEGGIO S. GIOVANNI MATERIALE ALLUVIONALE A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L. -

PRIMARIA Prospetto Disponibilita

PROSPETTO DISPONIBILITA' SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO: 2021/22 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI: NOVARA CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE SCUOLA DENOMINAZIONE TIPO POSTO COMUNE DISPONIBILITA' NOCT703008 C.T.P. DI BORGOMANERO CORSI DI ISTR. PER ADULTI BORGOMANERO 0 NOCT704004 C.T.P. DI NOVARA CORSI DI ISTR. PER ADULTI NOVARA 0 NOCT70500X CTP SEDE DI TRECATE CORSI DI ISTR. PER ADULTI TRECATE 0 NOEE00701T "CARLO ALBERTO" COMUNE NOVARA 2 NOEE00701T "CARLO ALBERTO" SOSTEGNO PSICOFISICO NOVARA 6 NOEE00701T "CARLO ALBERTO" LINGUA INGLESE NOVARA 0 NOEE804019 S. MAURIZIO D'OPAGLIO COMUNE SAN MAURIZIO D'OPAGLIO 9 NOEE804019 S. MAURIZIO D'OPAGLIO SOSTEGNO PSICOFISICO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO 6 NOEE804019 S. MAURIZIO D'OPAGLIO LINGUA INGLESE SAN MAURIZIO D'OPAGLIO 0 NOEE806011 "VARALLO POMBIA" COMUNE VARALLO POMBIA 7 NOEE806011 "VARALLO POMBIA" SOSTEGNO PSICOFISICO VARALLO POMBIA 6 NOEE806011 "VARALLO POMBIA" LINGUA INGLESE VARALLO POMBIA 1 NOEE80701R "PIERO FORNARA" COMUNE CARPIGNANO SESIA 2 NOEE80701R "PIERO FORNARA" SOSTEGNO PSICOFISICO CARPIGNANO SESIA 5 NOEE80701R "PIERO FORNARA" LINGUA INGLESE CARPIGNANO SESIA 0 NOEE80801L "G.ALLEGRA" COMUNE BRIGA NOVARESE 5 NOEE80801L "G.ALLEGRA" SOSTEGNO PSICOFISICO BRIGA NOVARESE 2 NOEE80801L "G.ALLEGRA" LINGUA INGLESE BRIGA NOVARESE 1 NOEE80901C DON CARLO FELICE SAINO COMUNE CERANO 0 NOEE80901C DON CARLO FELICE SAINO SOSTEGNO PSICOFISICO CERANO 5 NOEE80901C DON CARLO FELICE SAINO LINGUA INGLESE CERANO 1 NOEE81001L SCUOLA PRIMARIA STATALE COMUNE CAMERI 2 NOEE81001L SCUOLA PRIMARIA STATALE SOSTEGNO PSICOFISICO -

Disponibilita' Di Fatto Primo Grado

Pagina 1 13/08/2021 DISPONIBILITA' A.S. 2021/22 codice composizione cattedre orario cattedre ore istituzione scolastica materia esterne disponibili residue durata S.M.S. DI BIANDRATE A001 1c 31/08/2022 S.M.S. DI BOCA A001 6 S.M.S. DI GALLIATE A001 1c S.M.S. DI GOZZANO A001 8 S.M.S. C. ALBERTO A001 4 S.M.S. VIA JUVARRA A001 4 S.M.S. P.LOMBARDO A001 2 S.M.S. DI ROMAGNANO S. A001 6 S.M.S. DI TRECATE A001 h 16 + h 2 pastore 1coe 31/08/2022 S.M.S. DI TRECATE A001 4 S.M.S. DI VARALLO POMBIA A001 6 S.M.S. DI BELLINZAGO A022 8 S.M.S. DI BIANDRATE A022 3c 31/08/2022 BORGOMANERO CTP A022 1c 31/08/2022 S.M.S. DI CAMERI A022 2c 31/08/2022 S.M.S. DI CAMERI A022 1c S.M.S. DI CARPIGNANO S. A022 1c 31/08/2022 S.M.S. DI CARPIGNANO S. A022 8 S.M.S. DI CASTELLETTO T. A022 16 S.M.S. DI CERANO A022 16 S.M.S. DI GALLIATE A022 4c 31/08/2022 S.M.S. DI GALLIATE A022 6 S.M.S. DI GATTICO A022 10 S.M.S. DI INVORIO A022 5c 31/08/2022 S.M.S. DI MOMO A022 2c 31/08/2022 S.M.S. DI MOMO A022 5 S.M.S. BELLINI A022 2c 31/08/2022 S.M.S. BELLINI A022 7 S.M.S. PAJETTA A022 h. -

Prospetto Dei Posti Disponibili E Loro Utilizzo Istruzione

PROSPETTO DEI POSTI DISPONIBILI E LORO UTILIZZO ISTRUZIONE INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 Data aggiornamento 28 agosto ISTITUZIONE SCOLASTICA POSTO / ORE DOCENTE DENIOMINAZIONE COMUNE TIPOLOGIA POSTO DURATA CAUSALE NOMINATIVO TI / TD CAUSALE PROVENIENZA IC SAN GIULIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO COMUNE 1 POSTO 30/06 IMMISSIONE RUOLO ZONCA PAMELA TI GM RUOLO GM IC SAN GIULIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO COMUNE 1 POSTO 30/06 IMMISSIONE RUOLO RICOTTI LORETTA TI GM RUOLO GM IC SAN GIULIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO COMUNE 2 POSTO 31/08 IMMISSIONE RUOLO CHIEREGATO MONICA TI GM RUOLO GM IC SAN GIULIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO COMUNE 1 POSTO 31/08 IMMISSIONE RUOLO PANDOLFO TI GM RUOLO GM IC SAN GIULIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO COMUNE 13 PART TIME VERTICALE 30/06 UTILIZZO STRAORDINARIO TACCHINI DANIELA TI GM CORETTA ANTONELLA UTILIZZO VERBANIA IC SAN GIULIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO COMUNE 11+1 PART TIME VERTICALE 30/06 TD GM CORETTA ANTONELLA UTILIZZO VERBANIA/PART TIME TACCHINI IN UTILIZZO SU NOVARA IC SAN GIULIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO COMUNE 1 POSTO 30/06 DI NUZZO ELISA TD GM ROMEGGIO ELISA UTILIZZO VERBANIA IC SAN GIULIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO SOSTEGNO 1 POSTO 31/08 IC SAN GIULIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO SOSTEGNO 1 POSTO 30/06 IC SAN GIULIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO SOSTEGNO 1 POSTO 30/06 IC SAN GIULIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO SOSTEGNO 1 POSTO 30/06 IC SAN GIULIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO SOSTEGNO 1 POSTO 30/06 IC SAN GIULIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO SOSTEGNO 1 POSTO 30/06 IC VARALLO POMBIA VARALLO POMBIA COMUNE 1 POSTO 30/06 UTILIZZO STRAORDINARIO MAZZOTTA STEFANIA TD GM -

Rankings Municipality of Varallo Pombia

9/29/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Piemonte / Province of Novara / Varallo Pombia Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Agrate Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Conturbia Comignago Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Ameno CressaITALIA Armeno Cureggio Arona Divignano Barengo Dormelletto Bellinzago Fara Novarese Novarese Fontaneto Biandrate d'Agogna Boca Galliate Bogogno Garbagna Novarese Bolzano Novarese Gargallo Borgo Ticino Gattico-Veruno Borgolavezzaro Ghemme Borgomanero Gozzano Briga Novarese Granozzo con Monticello Briona Grignasco Caltignaga Invorio Cameri Landiona Carpignano Sesia Lesa Casalbeltrame Maggiora Casaleggio Mandello Vitta Novara Marano Ticino Casalino Massino Visconti Casalvolone Meina Castellazzo Mezzomerico Novarese Miasino Castelletto sopra Momo Ticino Nebbiuno Cavaglietto Nibbiola Cavaglio d'Agogna Novara Cavallirio Oleggio Cerano Oleggio Castello Colazza Orta San Giulio Powered by Page 3 Paruzzaro L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Provinces Pella Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Pettenasco ALESSANDRIAITALIA Pisano ASTI Pogno BIELLA Pombia CUNEO Prato Sesia NOVARA Recetto TORINO Romagnano VERBANO- Sesia CUSIO-OSSOLA Romentino VERCELLI San Maurizio d'Opaglio -

COOP. ARCH. G.1 Piazzale Lombardia 8 – 28100 Novara Tel

COOP. ARCH. G.1 Piazzale Lombardia 8 – 28100 Novara Tel. 0321 455090 – fax 0321 457548 ([email protected]) Architetti Aina Pacifico, Gramegna Giovanni, Rigotti Giulio Cesare. Curriculum Generale Titoli, Organizzazione tecnico-professionale, Attrezzature Settembre 2012 La COOP. Arch. G.1 è una società di progettazione regolarmente costituita nel 1974, iscritta alla Canc. Comm. Tribunale di Novara - Reg n. 4841, al registro Prefettizio al n. 6717 Sezione Produzione e Lavoro, alla Camera di Commercio al n. 114882. La Cooperativa opera dal gennaio 1975; nella struttura tecnico-professionale hanno operato, in qualità di soci, anche gli architetti Fontana, Moro, Callegari, Mosconi, Gatti, Salsa, Zorza, Melotto e D’Alessandro. Sono attualmente presenti: PERSONALE ORGANICO SOCI - Arch. Aina Pacifico iscritto al n. 130 (Ordine di Novara e VCO) in data 01.09.1976; - Arch. Gramegna Giovanni iscritto al n. 46 (Ordine di Novara e VCO) in data 18.03.1970; - Arch. Rigotti Giulio Cesare iscritto al n. 76 (Ordine di Novara e VCO) in data 19.04.1972; PERSONALE ORGANICO DIPENDENTI E COLLABORATORI con compiti di disegno e sviluppo esecutivo, prevalentemente a mezzo di programmi di automazione CAD: - Interior Designer Elisabetta Fusi, dipendente - arch. Dario Uboldi, collaboratore con compiti di segreteria e contabilità finanziaria: - Emanuela Bighinzoli DATI PERSONALI: dati anagrafici – titoli di studio e professionali - SOCI Arch. PACIFICO AINA nato a CERANO (NO) il 26-02-1950 codice fiscale NAI PFC 50B 26C 483V residente a ROMENTINO, via DON BOSCO, 12 con requisiti prescritti dal D.lgs.81/08 Laurea in Architettura. Professionista iscritto all’Albo degli ARCHITETTI della Province di Novara e del VCO al nr. -

And Surrounding Mountains Sales Guide 2016

Lake Ma GGiore and SurroundinG MountainS Sales Guide 2016 . 2017 Sales Guide Highlights Quick Guide 2016 / 2017 Contents BORROMEO ISLANDS Central Lago incontrovertibly the heart of Lago Maggiore and a place of art “par excellence”: isola Bella, isola Madre and isola dei Pescatori. Situated in the Gulf of Borromeo, all three of them have fascinated people throughout history: with the art and culture of a great ruling dynasty: the General information 4 Borromeo family. there are so many attractions for the visitor to wonder at: grandiose ter- Map raced gardens with palazzo, an authentic fishing village with picturesque houses, one of the most spectacular botanic gardens anywhere in the world with many exotic plants – and so Travel information Isola dei Pescatori much more. Taxiboats, Shipyards and Boat Rental Services Coach Rental Services VILLA TARANTO Verbania-Pallanza Golf Courses a villa built in the 1830s by a Scot, Captain neil Mceacharn, and in the meantime one of the richest botanical gardens in the world. With thousands of plant species – eucalyptus, azalea, Events rhododendron, magnolia, maple, camellia and dahlia, it stretches over an area measuring 16 hectares. upper Lago 9 PARcO NAzIONALE VAL GRANDE Ossola Valleys Central Lago 13 this national park situated between the Val d’ossola, the Val Vigezzo and Lago Maggiore the Gardens of Villa Taranto measures 15,000 hectars and is noted as the largest integrated natural wild reserve in italy; Lower Lago 19 here nature has been preserved in all its primal wildness. east Shore and Varese 22 ISOLA DI S. GIuLIO Lake Orta Legend has it that S. -

Provincia Di Novara

PROVINCIA DI NOVARA TELEFONO SEDE DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE INDIRIZZO SEDE LEGALE LEGALE FAX SITO INTERNET INDIRIZO E-MAIL Alpinistiche Speleologiche Antincendio boschivo Cinofile Logistica/Allestimento Prevenzione Ricetrasmissioni Ricognizione Rimozione imenotteri Sommozzatori Via dei Bastioni 24 28047 A.F.P. NOVARA PROTEZIONE CIVILE 0321/94958 0321/404199 http://www.afp4x4.com [email protected] X Oleggio Fraz. Montrigiasco Via Don A.I.B. GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDI Giuseppe Cerutti 5 28041 348/8874097 XX BOSCHIVI PIETRO ZONCA Arona A.N.P.A.N.A. SEZIONE PROVINCIALE DI Via Unità d' Italia 6 28100 349/17599216 0321/475342 http://www.anpana.piemonte.it X NOVARA Novara ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI Via Verga 10 28021 VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 0322/834414 0322/82159 [email protected] XXXXX Borgomanero "LE AQUILE"- NOVARA - VERCELLI ASSOCIAZIONE ALPINI VOLONTARI DI Via Gattico 28014 Maggiora 0322/87936 [email protected] PROTEZIONE CIVILE Localita' Lumellogno Via Don ASSOCIAZIONE C.B. GRUPPO SCORPION 0321/695499 0321/695717 [email protected] XXX Ponzetto 3 28100 NOVARA ASSOCIAZIONE CINOFILA NOVARESE "IL Corso Vercelli 120 28100 329/4798752 0321/463586 [email protected] XXX QUADRIFOGLIO - CANI DA SOCCORSO" NOVARA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI Via Perrone 7 28100 0321/611999 0321/611999 XXX SEZIONE DI NOVARA NOVARA ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI Via Sempione 38 28040 349/2918770 0321/95487 [email protected] XXXXX BOSCHIVI "SALAMANDRA" Varallo Pombia CROCE DI S. ANDREA ONLUS - ASSOCIAZIONE DI ARTISTI PER IL Via Cavour 6 28061 Recetto 0321/838993 0321/811273 http://www.crocedisantandrea.org [email protected] X VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE G.R.E.S. GRUPPO RADIO EMERGENZA V.le Stazione 5 28070 0321/820560 0321/820560 XXXX SIZZANO Sizzano GRUPPO PRONTO INTERVENTO Via Valsesia 3 28072 0322/880640 0322/880640 [email protected] X NOVARESE - G.I.P.I.N. -

DISPONIBILITA' A.S. 2020/21 Istituzione Scolastica Codice Materia

Pagina 1 11/09/2020 DISPONIBILITA' A.S. 2020/21 codice composizione cattedre orario esterne/interne ovvero cattedre ore istituzione scolastica materia ore residue disponibi residu durata S.M.S. C. ALBERTO A001 1cli e S.M.S. DI BELLINZAGO A001 h. 10 + h. 8 castelletto 1coe 31/08/2021 S.M.S. DI BIANDRATE A001 1c 31/08/2021 S.M.S. DI BOCA A001 6 S.M.S. DI CAMERI A001 8 1c S.M.S. DI CARPIGNANO S. A001 31/08/2021 S.M.S. DI GALLIATE A001 1c S.M.S. DI INVORIO A001 1c 2 31/08/2021 S.M.S. DI VARALLO POMBIA A001 10 S.M.S. FORNARA A001 6 S.M.S. VIA JUVARRA A001 8 NOVARA C.T.P. A022 1c 8 31/08/2021 S.M.S. BELLINI A022 1c 31/08/2021 S.M.S. C. ALBERTO A022 9c 1coe 31/08/2021 S.M.S. DI BELLINZAGO A022 2c 4 31/08/2021 S.M.S. DI BIANDRATE A022 4c 31/08/2021 S.M.S. DI BOCA A022 h. 12 + h. 6 borgomanero 1coe 4 31/08/2021 S.M.S. DI CAMERI A022 2c 14 31/08/2021 S.M.S. DI CARPIGNANO S. A022 1c 31/08/2021 S.M.S. DI CASTELLETTO T. A022 1c 10 31/08/2021 S.M.S. DI GALLIATE A022 3c 31/08/2021 S.M.S. DI GATTICO A022 1c 1coe S.M.S. DI GATTICO A022 h. 10 + h. 8 arona 31/08/2021 S.M.S.