Commune De Saint-Sauveur-En-Puisaye

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Puisaye-Web.Pdf

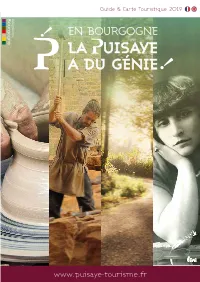

ar ICI, Je localise La Puisaye EN VOITURE EN BUS Paris Paris : 1h45 Des liaisons quotidiennes assurent Beaune : 1h40 des trajets Paris-Saint-Fargeau / Orléans Dijon Dijon : 2h00 Saint-Sauveur en Puisaye. Orléans : 1h30 BOURGOGNE Des liaisons régulières assurent Lyon : 3h00 des trajets depuis la gare routière Lyon Possibilité de covoiturage avec d’Auxerre et la gare ferroviaire blablacar.fr et viamobigo.fr de Joigny. Plus d’informations auprès Les VTC « la bonne route » de l’Office de Tourisme. et « Grapes and Corks », vous transportent où vous le souhaitez, sur des courtes ou longues EN TRAIN distances (journée touristique, Sens Paris / Auxerre gare SNCF, aéroports, etc.). ou Cosne sur Loire : 1h45 Plus d’infos : vtc-la-bonne-route. Paris / Joigny : 1h15 Auxerre business.site / grapesandcorks.com Lyon/Auxerre : 4h00 Genève/Auxerre : 5h30 PUISAYE-FORTERRE EN AVION Bruxelles / Auxerre : 4h00 Avallon Aéroport de Paris-Orly (153km) Informations : Aéroport de Paris-Charles www.voyages-sncf.com -de-Gaulle (188km) www.aeroportsdeparis.fr 2 La Puisaye, un des secrets les mieux gardés de la Bourgogne Puisaye, one of the best kept secrets in Bourgogne. LE WIFI EN PUISAYE-FORTERRE SOMMAIRE Gratuit, illimité et sécurisé. Connectez-vous dans nos sept points d’accueil. Avec le wifi territorial Bourgogne, nous, Office de Tourisme, Patrimoine 4 facilitons la connexion à nos visiteurs Balades et loisirs 14 MONUMENT HISTORIQUE FAMIL’YONNE Carte touristique 18 Sites et hébergements labellisés Famil’Yonne. Les sites Famil’Yonne proposent différentes Sport -

La Puisaye C.S.N.B., 2008

La Puisay e- Forterre Sommaire 2 Avan t- propos - La parole aux élus 4 Discours d’ouverture 8 Présentation générale La Puisay e- Forterre 9 • Fondements physiques et historiques de la spécificité de la Puisay e- Forterre 11 • Présentation de la charte de l’environnement de Pays ISSN en cours N°1 - 2008 13 • Pour en savoir plus : Pays, patrimoine naturel et changement social en Puisaye 16 Le patrimoine naturel du Pays de Puisaye-Forterre 17 • Les habitats naturels de Puisaye-Forterre Directeur de publication : Daniel Sirugue 22 • Flore remarquable et enjeux de conservation Directeur de rédaction : Romain Gamelon 25 • La faune en Puisay e- Forterre Secrétariat de rédaction : Cécile Andriot - Samuel Gomez 28 • Pour en savoir plus : Les amphibiens en Puisaye Maquette / Mise en page / Dessins : Olivier Girard 33 • Pour en savoir plus : Natura 2000 en Puisaye-Forterre Photo de couverture : Claude Lemmel 34 • Pour en savoir plus : Le programme Réseaux Mares de Bourgogne Tous les schémas et tableaux ont été fournis par les intervenants Reproduction autorisée en citant la source 36 Des actions menées en faveur des milieux naturels e Dépôt légal : 4 trimestre 2008 37 • Connaissance et promotion du bocage bourguignon : l’exemple de la Puisaye C.S.N.B., 2008. Référencement : La Puisaye - Forterre. Ed. Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, 40 • La présentation des bouchures dans le plan d’occupation des sols de Saint s- en- Puisaye Territoires Naturels de Bourgogne, 1, 78 p. 42 • Pour en savoir plus : Les appels à projets bocage - bilan de -

After Robespierre

J . After Robespierre THE THERMIDORIAN REACTION Mter Robespierre THE THERMIDORIAN REACTION By ALBERT MATHIEZ Translated from the French by Catherine Alison Phillips The Universal Library GROSSET & DUNLAP NEW YORK COPYRIGHT ©1931 BY ALFRED A. KNOPF, INC. ORIGINALLY PUBLISHED AS La Reaction Thermidorienne COPYRIGHT 1929 BY MAX LECLERC ET CIE UNIVERSAL LIBRARY EDITION, 1965 BY ARRANGEMENT WITH ALFRED A. KNOPF, INC. LIBRARY OF CONGRESS CATALOG CARD NUMBER: 65·14385 PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA PREFACE So far as order of time is concerned, M. M athie( s study of the Thermidorian Reaction, of which the present volume is a translation, is a continuation of his history of the French Revolution, of which the English version was published in 1928. In form and character, however, there is a notable difference. In the case of the earlier work the limitations imposed by the publishers excluded all references and foot-notes, and the author had to refer the reader to his other published works for the evidence on which his conclusions were based. In the case of the present book no such limitations have been set, and M. Mathiei: has thus been able not only to state his con clusions, but to give the chain of reasoning by which they have been reached. The Thermidorian Reaction is therefore something more than a sequel to The French Revolution, which M. Mathiei:, with perhaps undue modesty, has described as a precis having no independent authority; it is not only a work of art, but a weighty contribution to historical science. In the preface to his French Revolution M. -

H-France Review Vol. 19 (June 2019), No. 91 Christophe Voilliot

H-France Review Volume 19 (2019) Page 1 H-France Review Vol. 19 (June 2019), No. 91 Christophe Voilliot, Le Département de l'Yonne en 1848. Analyse d'une séquence électorale. Vulaines- sur-Seine, Seine-et-Marne: Éditions du Croquant, 2017. 238 pp. Maps, tables, figures, notes, and bibliography. ISBN 9-782365-121170; €20 (pb). Review by Peter McPhee, University of Melbourne. Jacques Rougerie long ago posed the question as to whether the history of France could be studied adequately through a departmental lens. His critique of departmental boundaries as often incoherent has not dissuaded local historians often motivated--as he quipped--by a love of their own department of “Cher-et-Tendre.”[1] Apart from departments with an obvious ethno- linguistic coherence (such as Corsica before its sub-division and Pyrénées-Orientales), most of the best studies have therefore been of provinces with a larger and more durable substance. Among them, some of the jewels in the crown of French historiography have been regional studies of 1848 and the Second Republic, such as those by Vigier, Lévêque and Corbin.[2] However, precisely because departments generally have both a rough geographic rationale and an intriguing diversity, they have also been the locus of superb historiography of the same period, as in the cases of the Var and Loiret. Christophe Voilliot discusses the pluses and minuses of his chosen arena of analysis, the department of Yonne in Burgundy, while conceding in the end that it worked best for him simply because he happened to be living there! Certainly, Yonne is an example of geographic diversity, 160km from northwest to southeast, its landscape contrasting from the limestone of Chablis to the wooded hills of Puisaye and Morvan and the Yonne valley, a laboratory to analyze divergent political behavior. -

Communes Cantons Avec Red\351Coupage Arrondissement.Xls

Département de l'Yonne Liste des communes par cantons de la circonscription d'Auxerre Commune Canton Circonscription Andryes Vincelles Auxerre Appoigny Auxerre-2 Auxerre Augy Auxerre-3 Auxerre Auxerrre Auxerre-1 Auxerre Auxerrre Auxerre-2 Auxerre Auxerrre Auxerre-3 Auxerre Auxerrre Auxerre-4 Auxerre Beauvoir Coeur de Puisaye Auxerre Bleigny-le-Carreau Auxerre-3 Auxerre Bléneau Coeur de Puisaye Auxerre Branches Auxerre-2 Auxerre Champcevrais Coeur de Puisaye Auxerre Champignelles Coeur de Puisaye Auxerre Champs-sur-Yonne Auxerre-3 Auxerre Charbuy Auxerre-2 Auxerre Charentenay Vincelles Auxerre Charny Orée de Puisaye Charny Auxerre Chassy Charny Auxerre Chevannes Auxerre-4 Auxerre Coulangeron Vincelles Auxerre Coulanges-la-Vineuse Vincelles Auxerre Courson-les-Carrières Vincelles Auxerre Diges Coeur de Puisaye Auxerre Dracy Coeur de Puisaye Auxerre Druyes-les-Belles-Fontaines Vincelles Auxerre Égleny Coeur de Puisaye Auxerre Escamps Vincelles Auxerre Escolives-Sainte-Camille Vincelles Auxerre Étais-la-Sauvin Vincelles Auxerre Fleury-la-Vallée Charny Auxerre Fontaines Coeur de Puisaye Auxerre Fontenoy Vincelles Auxerre Fouronnes Vincelles Auxerre Gy-l'Évêque Vincelles Auxerre Irancy Vincelles Auxerre Jussy Vincelles Auxerre La Ferté-Loupière Charny Auxerre Lain Vincelles Auxerre Lainsecq Vincelles Auxerre Lalande Coeur de Puisaye Auxerre Lavau Coeur de Puisaye Auxerre Le Val d'Ocre Charny Auxerre Les Hauts de Forterre Vincelles Auxerre Les Ormes Charny Auxerre Leugny Coeur de Puisaye Auxerre Levis Vincelles Auxerre Préfecture de l'Yonne -

Services De Santé

SERVICES DE SANTÉ ACUPUNCTEURS ▪ COURSON-LES-CARRIÈRES : BREUILLÉ DOMINIQUE – 1, route de Molesmes. Téléphone : 03.86.41.59.08 CABINETS D’INFIRMIERS ▪ BLÉNEAU : BOULÉ MARIE-JEANNE – 1, rue de l’étang. Téléphone : 03.86.74.96.63 ▪ BLÉNEAU : NÉROT SANDRA – 12, rue de Dreux. Téléphone : 03.86.74.96.76 ▪ CHAMPIGNELLES : CORBIN LAMBRECHT (SCM) – 30, rue Pesant et Bombert. Téléphone : 03.86.45.18.38 ▪ CHAMPIGNELLES : DELANGHE DOMINIQUE & LAISNE ANITA – 4, avenue grosse pierre. Téléphone : 03.86.45.11.87 ▪ CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE : CABINET D’INFIRMIÈRES DES PONTS – 3 bis, route de Prunoy – Charny. Téléphone : 03.86.91.88.30 ▪ CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE : DANIEL SANDRINE – 5 bis, route de Prunoy – Charny. Téléphone : 03.86.56.17.54 ▪ COURSON-LES-CARRIÈRES : DUMARET VANESSA / LOMBARD ANDRÉE & ROIRON CÉLINE – 31, Boulevard Dussautoy. Téléphone : 03.86.41.50.74 ▪ COURSON-LES-CARRIÈRES : HAUTCOEUR LAURENT & MARTIN STÉPHANE – 4, route de Druyes. Téléphone : 03.86.32.07.79 ▪ DIGES : BERTHELOT LAËTITIA / CARROUÉ MARTINE & RACLET MARCELLE – 7, place de l’église. Téléphone : 03.86.42.03.83 Office de Tourisme de Puisaye-Forterre Rue Raymond Ledroit – 89170 SAINT FARGEAU – 03.86.74.10.07 – www.puisaye-tourisme.fr ▪ DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES : DUMARET VANESSA & ROIRON CÉLINE – 1, place Jean Bertin. Téléphone : 03.86.41.50.74 ▪ ÉTAIS-LA-SAUVIN : LAMARRE LISE – 22, Grande Rue. Téléphone : 03.86.47.23.75 ▪ LA-FERTÉ-LOUPIÈRE : COLLIN CATHERINE – 7, rue du Presbytère. Téléphone : 03.86.80.21.96 ▪ FONTENOY : LENAIN VIRGINIE & PLANSON AURORE – 1 bis, voie nouvelle. Téléphone : 03.86.44.48.39 ▪ LEUGNY : BOITEL INGRID & LEGENDRE LAËTITIA – 25, rue de l’école. -

Mai 2021 YONNE : REPARTITION INTERVENTIONS DES TRAVAILLEURS SOCIAUX TERRITORIALISES (Par Alpha De Commune)

Mai 2021 YONNE : REPARTITION INTERVENTIONS DES TRAVAILLEURS SOCIAUX TERRITORIALISES (par alpha de commune) Commune Canton Travailleur social Téléphone Adresse mail AIGREMONT CHABLIS MURIS FABIENNE 06 03 43 63 65 [email protected] AISY-SUR-ARMANÇON TONNERROIS MURIS FABIENNE 06 03 43 63 65 [email protected] ANCY-LE-FRANC TONNERROIS MURIS FABIENNE 06 03 43 63 65 [email protected] ANCY-LE-LIBRE TONNERROIS MURIS FABIENNE 06 03 43 63 65 [email protected] ANDRYES VINCELLES MAILLAUT MALVINA 06 03 43 63 52 [email protected] ANGELY CHABLIS MURIS FABIENNE 06 03 43 63 65 [email protected] ANNAY-LA-CÔTE AVALLON LE CORRE MELANIE 06 16 71 74 81 [email protected] ANNAY-SUR-SEREIN CHABLIS MURIS FABIENNE 06 03 43 63 65 [email protected] ANNÉOT AVALLON LE CORRE MELANIE 06 16 71 74 81 [email protected] ANNOUX CHABLIS MURIS FABIENNE 06 03 43 63 65 [email protected] APPOIGNY AUXERRE 2 BAGHUELOU BENEDICTE 06 03 43 63 66 [email protected] ARCES-DILO BRIENON SUR ARMANCON LE CORRE MELANIE 06 16 71 74 81 [email protected] ARCY-SUR-CURE JOUX LA VILLE LE CORRE MELANIE 06 16 71 74 81 [email protected] ARGENTENAY TONNERROIS MURIS FABIENNE 06 03 43 63 65 [email protected] ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON TONNERROIS MURIS FABIENNE 06 03 43 63 65 [email protected] ARMEAU VILLENEUVE SUR YONNE LE CORRE MELANIE 06 16 71 74 81 [email protected] ARTHONNAY -

Page 1/37 CC PUISAYE FORTERRE Procès-Verbal De La Séance Du 30 Octobre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DE L’YONNE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE Procès-verbal du Conseil communautaire du 30 octobre 2017. L’an deux mil dix-sept, lundi 30 octobre à 19 h 30, les membres du Conseil Communautaire se sont réunis dans la salle des sports de la commune de Saint-Fargeau, suite à la convocation accompagnée d’une note de synthèse en date du quinze mai deux mil dix-sept, qui leur a été adressée par le Président, Monsieur Jean-Philippe Saulnier-Arrighi. Nom Prénom Présent/Absent/Suppléant ABRY Gilles Présent ARDUIN Noël Présent ASTORG (d') Gérard Présent BALOUP Jacques Présent BERNIER Claudine Présente BESSON Claude Présent BEULLARD Michel Présent BILLEBAULT Jean-Michel Présent BOISARD Jean-François Présent BONNOTTE Laurent Présent BOURGEOIS Florian Présent BRAMOULLÉ Maurice Absent BROCHUT Nathalie Excusée / Pouvoir à Mme Gelmi BROUSSEAU Chantal Présente BUTTNER Patrick Présent CART-TANNEUR Didier Présent CHAPUIS Hervé Présent CHEVALIER Jean-Luc Présent CHEVAU Jack Présent CHOCHOIS Michel Présent CHOUBARD Nadia Présent CONTE Claude Présent CORCUFF Éloïna Présente CORDIER Catherine Présent COUET Micheline Présente COURTOIS Michel Présent DA SILVA MOREIRA Paulo Excusé / Pouvoir à M. Morisset DE ALMEIDA Christelle Absente Page 1/37 CC PUISAYE FORTERRE Procès-verbal de la séance du 30 octobre 2017 DEKKER Brigitte Présente DELHOMME Thierry Présent DENIS Pierre Excusé/ Pouvoir à M. Courteau DENOS Jean-Claude Présent DESNOYERS Jean Présent DONZEL-BOURJADE Michèle Absente DROUHIN Alain Excusé / Pouvoir à Mme Estela DUFOUR Vincent Absent ESTELA Christiane Présente FERRON Claude Absent FIALA Éric Absent FOIN Daniel Présent FOUCHER Gérard Présent FOUQUET Yves Présent FOURNIER Jean-Claude Présent GARRAUD Michel Absent GELMI Mireille Présente GERARDIN Jean-Pierre Présent GERMAIN Robert Absent GILET Jacques Présent GRASSET Jean-Claude Absent GROSJEAN Pascale Présente GUEMIN Joël Présent GUYARD François Présent HERMIER Martial Excusé / Pouvoir à M. -

De Puisaye-Forterre 03 86 72 16 16 ADIL 89 Vous Présente Le 2, Rue Des Ballets - 89000 AUXERRE Ou Par Mail À

Pour vous accompagner SERVICE HABITAT L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL de l’Yonne) DE Les juristes conseillent et informent les particuliers sur les questions juridiques, Puisaye-Forterre financières et fiscales, Les conseillers-info-énergie sensibilisent et informent sur la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables, les travaux et sur la rénovation performante. Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) Les architectes du CAUE vous proposent des conseils quel que soit votre projet : Construire, rénover, agrandir un bâtiment et aménager les abords, Créer ou moderniser une structure touristique, Permanences à : Mettre en valeur votre patrimoine architectural. Le PACT-SOLIHA Bléneau, Charny, Courson-les Accompagne les ménages pouvant bénéficier des carrières, Saint-Amand-en-Puisaye, aides de l’Anah. Il intervient sur le territoire comme Contact Saint-Sauveur-en-Puisaye, Toucy opérateur du Programme d’intérêt général (PIG). 03 86 72 16 16 Les partenaires techniques : [email protected] Avec le soutien financier de : Ce projet est cofinancé par l'Union Européenne. L'Europe s'engage avec le Fonds Européen de Développement Régional—FEDER. La communauté de communes Vous avez un projet ? Un Numéro Vous pouvez nous appeler, ou unique nous retourner ce coupon-réponse à : de Puisaye-Forterre 03 86 72 16 16 ADIL 89 Vous présente le 2, rue des ballets - 89000 AUXERRE ou par mail à : Des conseils Des [email protected] permanences SERVICE HABITAT Nom ............................................................ C’est un service gratuit ! Prénom ....................................................... Adresse ....................................................... Vous êtes propriétaire, locataire ? .................................................................. Vous avez un projet de rénovation, de Code postal ................................................. travaux, d’adaptation de votre logement, Commune ................................................... -

Intercom N°3 Hiver 2020

le point sur la sANTé la sur point le © HVR © AU COEUR DU TERRITOIRE DU COEUR AU ENFANCE ET LA JEUNESSE JEUNESSE LA ET ENFANCE ' L attraCTIVITé ' ressource locale ressource valoriser une une valoriser relancer l relancer dossier © SRPM © ©Arsène Jurman – Office de Tourisme de Puisaye-Forterre de Tourisme de Office – Jurman ©Arsène ’ bulletin communautaire bulletin Com n° 3 - JANVIER 2021 JANVIER - 3 n° Magazine de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre de communes de Communauté la de Magazine Inter Magazine de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre L’édito du Président Chères administrées, Chers administrés, L’année 2020 a été fortement bouleversée par la Sommaire pandémie mondiale que nous subissons tous et suivie de deux confinements mis en place à l’échelle nationale en l’espace de quelques mois. Nous devons L'actu 3 être attentifs à notre santé, être soucieux de la peine et du désarroi auxquels nos compatriotes sont confrontés Le Dossier aussi bien sur le plan personnel que financier. Soyons Relancer l'attractivité 4 solidaires et compréhensifs pour pouvoir débuter cette nouvelle année avec bienveillance. La Communauté de Du nouveau du côté de... communes de Puisaye-Forterre est mobilisée depuis la REOM 8 le commencement de cette crise. De nombreuses mesures ont été prises, en lien avec la Région La Puisaye-Forterre engagée Bourgogne-Franche-Comté, afin d’aider celles et ceux dans le développement durable 10 de notre territoire qui sont les plus menacés. L'Enfance et la Jeunesse au coeur Cette pandémie a également été la cause première du territoire 14 d’un temps électoral plus long qu’à l’accoutumée lors du premier semestre 2020. -

Château De Saintjfargeau

GROUPES & COMITÉS CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU D’ENTREPRISES DANS L’YONNE, AU CœUR DE LA BOURGOGNE 2019 Bienvenue au Château de Saint-Fargeau, dans l’Yonne, en Bourgogne, où ce chef d’œuvre monumental de notre patrimoine régional vous fera voyager à travers 10 siècles d’histoire. Parce qu'il aime les chevaux et l'aventure, alors qu'il n'a pas un sou et aucune expérience, Michel Guyot décide, un jour, avec son frère, de se lancer un formidable défi : ressusciter un château. Et son choix est ambitieux, il rachète en 1979 le domaine de Saint-Fargeau, célèbre pour avoir accueilli Jacques Coeur, la Grande Mademoiselle et la famille d'Ormesson. Comment trouver de l'argent, des artisans, des architectes ? « Je suis très heureux de vous accueillir Tout est à inventer en même temps qu'à retaper. Et avec à Saint-Fargeau pour vous faire énergie et passion, ils y parviennent. découvrir et partager ce lieu chargé Aujourd'hui Saint-Fargeau accueille des milliers de visiteurs d’histoire pour lequel chacun de et organise un spectacle historique chaque été depuis nous participe, pour sauvegarder ce presque 40 ans. magnifique patrimoine. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité En 1998, Michel lance l'aventure de Guédelon : pendant 25 depuis toutes ces années. » ans, charpentiers, tailleurs de pierres travailleront comme il y a sept siècles. En 2005, près de 300 000 personnes ont été Michel Guyot émerveillées. LE CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU Munis d’un plan de visite, venez découvrir l’histoire de cette imposante forteresse de briques roses du XVème siècle qui s’étend sur 10 siècles à travers d’illustres personnages tels que Hugues Capet, Jacques Cœur, Antoine de Chabannes, la L’histoire du Château de Saint-Fargeau s’étend sur 10 siècles. -

Paroisse Saint-Luc-Aux-Marches-De-Puisaye

Paroisse Saint-Luc-aux-Marches-de-Puisaye Diges, Dracy-sur-Ouanne, Fontenoy, Lalande, Leugny, Levis, Lindry, Moulins-sur-Ouanne, Parly, Pourrain, Toucy, Villiers-Saint-Benoît INFORMATIONS PAROISSIALES AOUT 2021 ATTENTION CHANGEMENT DE NUMERO DE TELEPHONE DE LA PAROISSE : NOUVEAU NUMERO DE TELEPHONE 09.51.60.43.36 Samedi 31 juillet : Baptême Kaélia GIBERT 11H00 à VILLIERS ST BENOIT Samedi 31 juillet : Baptême Anselme RIZZOLINI 11H00 à POURRAIN Samedi 31 juillet : 18ème dimanche du Temps Ordinaire Janine CASSAN 16h00 à DRACY Raymonde CHARRIE Dimanche 01 août : 18ème dimanche du Temps Ordinaire Bernard MARMERON Messe « Au revoir » au Père Jean-Louis Gilberte et Julien BOURGES 10h30 messe à TOUCY Samedi 07 août : Baptême Rayan LEPETIT 10h30 à Moulin sur Ouanne Samedi 07 août : 19ème dimanche du Temps Ordinaire Arlette POUILLOT 18H30 messe à Toucy Josiane SAUVAGERE Dimanche 15 août Assomption de la Vierge Marie Famille ALBANEL DE VILLEPIN 10h30 messe à Toucy Christian et Thibault DE BRABOIS Action de Grâce Samedi 21 août : Mariage Florent MANGIN D’HERMANTIN et Priscilia MILOT 11H00 à PARLY Baptême de Isaure MANGIN D’HERMANTIN Dimanche 22 août : 21ème dimanche du Temps Ordinaire Bernadette MICHELET 10h30 messe à POURRAIN Didier ROBLIN Samedi 28 août : Baptême Soline et Henri GALLO 11h00 à TOUCY Dimanche 29 août : 22ème dimanche du Temps Ordinaire Cécile BRUNET 10H30 à TOUCY André DU SAUCEY Baptême Victoire ETIENNE Dimanche 5 septembre 23ème dimanche du Temps Ordinaire Ghislaine POCHETAT 10h30 à TOUCY Le Père Jean-Louis NGABONZIMA sera absent du 4 au 16 août 2021 09.51.60.43.36 – 06.26.46.57.12 – [email protected] 1 ruelle du Château 89130 TOUCY Paroisse Saint-Luc-aux-Marches-de-Puisaye Diges, Dracy-sur-Ouanne, Fontenoy, Lalande, Leugny, Levis, Lindry, Moulins-sur-Ouanne, Parly, Pourrain, Toucy, Villiers-Saint-Benoît Quand « partir » n’est pas « mourir » ! « Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui faisait croître ».